記事数はSEOに無関係?成果を出すための「量と質」の関係性を徹底解説

「SEOで成果を出すには、とにかく記事数を増やすべき!」

あなたは、そんな言葉を耳にして、「本当に記事数がSEOに影響するのか?」と疑問に思ったことはありませんか?

実際、多くの企業がコンテンツマーケティングで記事数を重視していますが、ただ闇雲に増やしても成果が出ないケースも少なくありません。Googleのアルゴリズムは日々進化しており、単なる“量の話”では語れない時代になっています。

本記事では、SEOにおける記事数の本当の役割と、それがどのように成果につながるのかを深掘りします。独自調査に基づいた「成果が出やすい記事数の目安」を業界別・フェーズ別に解説し、さらには限られたリソースでも失敗せずに記事数を増やし、SEO効果を最大化するための具体的な方法までご紹介します。

この記事を読めば、あなたのWebサイトがGoogleから正しく評価され、目標達成へとつながるコンテンツ戦略のヒントが見つかるはずなので、ぜひ参考にしてみてください。

本メディアを運営するConeが提供する、記事作成代行サービス「c-blog」のサービスサイトはこちら

▼ c-blogのサービス紹介と支援の流れ、資料ダウンロード!▼

目次

記事数とSEO成果の関係性とは

SEO対策でまず考えがちなのが「記事数を増やせば検索順位が上がるのではないか」ということです。確かに、記事が多ければ多いほど、検索エンジンに認識されるページの数が増え、幅広いキーワードで流入を狙える可能性は高まります。しかし、実際のところ記事数だけでは成果を保証できません。

多くの人が陥りやすい誤解には、次のようなものがあります。

- とにかく量を増やせば自然と順位が上がる

- 文字数が多い記事=価値が高い

- 記事の更新頻度が高いほどSEOに有利

しかし、Googleが評価するのは記事の“数”ではなく、ユーザーにとってどれだけ有益かという質です。量だけを追い求めても、内容が薄い記事や同じテーマの重複記事ばかりでは、サイト全体の評価が伸び悩むことも珍しくありません。

ここでは、記事数とSEO成果の関係性を整理し、「量だけで成果を出そうとするのはなぜ危険なのか」を解説します。

「記事数=成果」という誤解

SEOを考えるときに「とにかく記事数を増やせば成果につながる」と考える方は少なくありません。実際、オウンドメディアを立ち上げたばかりの企業から「まずは100記事を目指しましょう」といった話を耳にすることもあります。

確かに、記事数を増やせば「検索に引っかかる可能性が高まる」「ユーザーにとって情報が充実して見える」といった効果は期待できます。しかし、それはあくまで“可能性”の話であって、記事数が多いこと自体が順位を押し上げるわけではありません。

実際には、記事数を増やしただけで成果が出なかったケースも多く存在します。

たとえば、

- 1記事あたりの質が低く、内容が薄い

- 同じようなテーマを繰り返し書き、カニバリゼーションを起こしている

- 読者の検索意図から外れた情報を量産している

こうした状況では、いくら記事数を積み重ねても流入や順位にはつながりにくいのです。

つまり「記事数=成果」という単純な方程式は成り立ちません。SEOの成果を決めるのは記事の量ではなく、その中身や設計ということになります。

BtoBにおける記事作成の方法は以下の記事にて詳しく解説しています。

Googleは量よりも質を重要視する

Googleの検索アルゴリズムは、単純に大量のコンテンツが存在することよりも、ユーザーの意図や課題を的確に解決できる質の高いコンテンツを優先して上位に表示します。

この「質の高さ」は「E-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)」という評価基準が導入されており、網羅性や分かりやすさ、信頼できる出典、オリジナリティ、体験談などが満たされているかどうかが重視されます。

また、Googleはユーザーの検索意図(何を知りたいか、何の問題を解決したいか)を分析し、それに沿った有益な情報を掲載したページを上位表示します。数だけを増やして内容が浅いページや、スパム的な無意味な文章があるページは評価されず、逆にペナルティ対象となる場合もあります。

Googleが重視しているのは、以下のような“ユーザー目線に立った情報提供がなされているかどうか”という点です。

- 記事の内容が検索意図にしっかり答えているか

- サイト全体の中で、情報がどう整理・体系化されているか

- 専門性や経験に裏打ちされた内容か(E-E-A-T)

- 関連性の高い記事同士がリンクされていて、読者の理解が深まるよう設計されているか

- 独自性のある内容になっているか

つまり、Google検索で上位表示を目指すには、単に記事を増やすよりも、ユーザーにとって価値ある内容を「分かりやすく」「的確に」「誠実に」伝える質の高いコンテンツ作成が不可欠だということが分かります。

以下の記事では、読者の検索ニーズを満たすための記事構成の作り方を詳しく解説しています。

また、高品質な記事を作成するための方法は以下の記事にて解説しています。

記事数を増やす3つのSEOメリット

とはいえ、記事数を増やすことには、単に検索エンジンに認識されるページが増えるだけでなく、サイト全体のSEOパフォーマンスを高めるさまざまなメリットもあります。

ここでは3つのメリットを解説していきます。

専門性・信頼性が高まる

まず、記事数を増やすことでサイト全体の専門性(E-A-T:専門性・権威性・信頼性)を向上させることができます。

同じテーマや関連ジャンルに関する記事を継続的に公開することで、検索エンジンだけでなく、ユーザーからも「このサイトはこの分野の情報に詳しい」と認識されやすくなります。

具体的には、

- 1つのテーマに対して複数の記事で深掘りして解説する

- 初心者向けから上級者向けまで幅広く情報を提供する

- 実例やデータを提示して信頼性を担保する

こうした施策を記事数の増加とセットで行うことで、サイトの専門性と信頼性を同時に高めることができます。

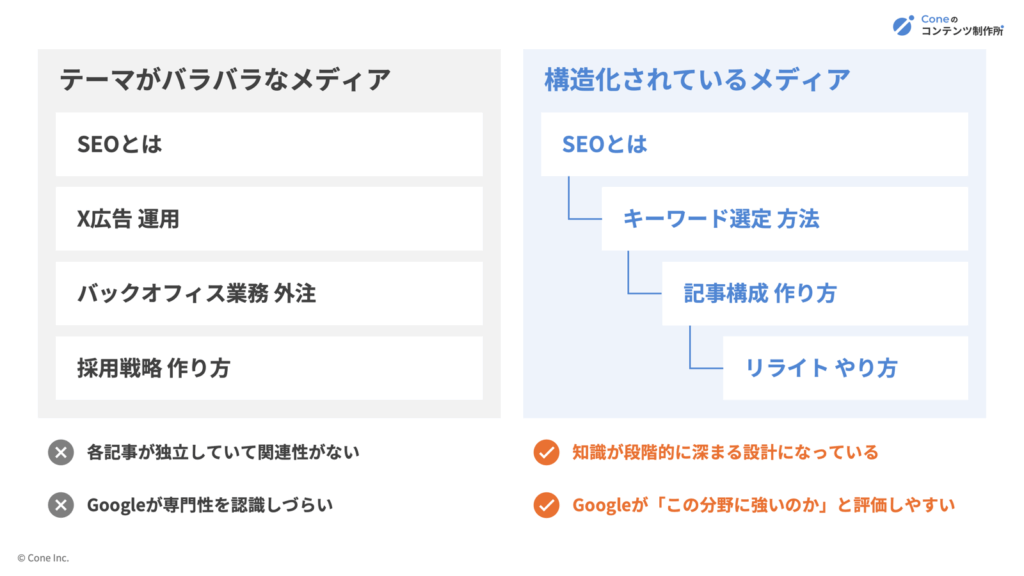

弊社Coneでも、記事数をただ増やすのではなく、“情報構造”を先に設計することから始めています。

たとえば、あるテーマで記事を展開する際には、起点となる基礎記事を1本作成し、そこから中級・応用にあたる派生記事を5〜10本連結する構成をとることが多いです。

これにより、Google側にもユーザー側にも「網羅性」と「導線設計」が伝わりやすくなり、評価につながるのです。

獲得できるキーワードと集客経路が広がる

記事が増えると、それだけ狙えるキーワードの幅も広がります。単一の記事ではカバーできない関連キーワードやロングテールキーワードにも対応できるため、自然検索からの集客経路が増えるのです。

たとえば、同じ「SEO対策」というテーマでも、記事ごとに

- 「SEO記事作成 手順」

- 「SEO記事 文字数」

- 「内部リンク設計 コツ」

といった個別のキーワードを扱うことで、幅広い検索意図に対応できます。結果として、検索流入が増え、サイトへの訪問者層も多様化します。

内部リンクが充実し回遊率が向上する

記事数が増えることで、サイト内に関連ページ同士のリンクを設置しやすくなります。内部リンクが充実すると、ユーザーは目的の記事にたどり着きやすくなるだけでなく、サイト内の回遊率も向上します。

回遊率が上がることで、

- 滞在時間が長くなる

- ページビューが増える

- 関連情報をユーザーに提供できる

といった効果が期待でき、結果的に検索エンジンからの評価向上にもつながります。

記事数を増やすことは単なる量の確保ではなく、専門性の強化・集客経路の拡大・回遊率向上というSEO上のメリットを同時に実現できる戦略といえます。

弊社Coneが運営する記事作成代行サービス「c-blog」では、キーワード設計のような戦略部分から支援しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

【独自調査】上位表示サイトとそうでないサイトの決定的な差

SEOで上位表示されるサイトと、なかなか成果が出ないサイトの間には、いくつか明確な差があります。そこで、弊社Coneでは独自に調査を行い、記事数やその他の要因を分析しました。

その結果、興味深い傾向が見えてきました。

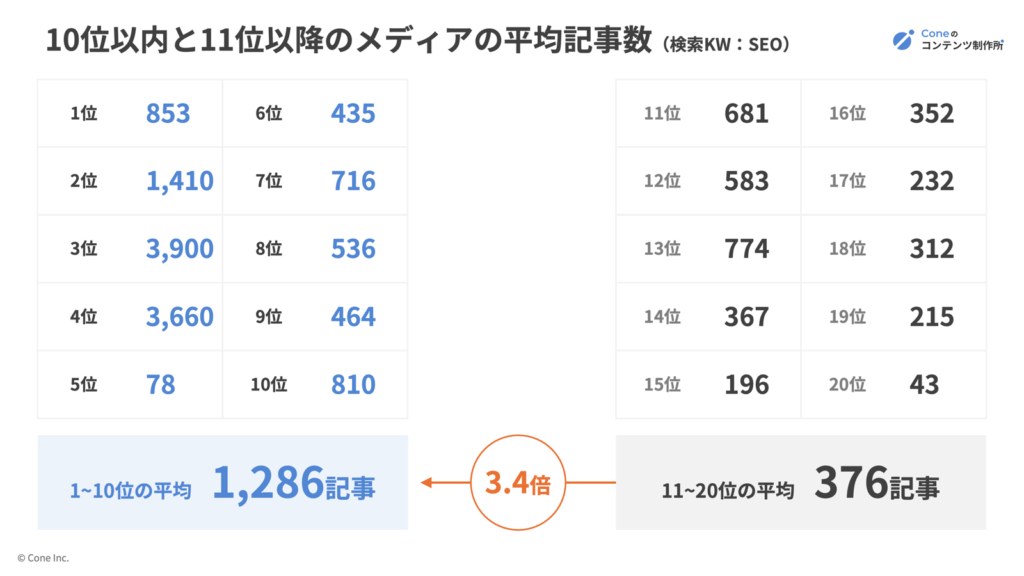

SEO上位サイトの記事数は平均3.4倍多い

まず初めに、「seo」というKWで実際に検索結果で上位に出てくる20のメディアをピックアップし、それぞれの記事数を調査してみました。

調査の結果、検索順位が上位のサイトは、同じジャンル・同じ規模の競合サイトに比べて記事数が平均3.4倍多いことが分かりました。

- 記事数が多いサイトほど、検索キーワードのカバー範囲が広い

- 長期的にサイト全体の流入が安定しやすい

- 記事数の多さは直接的なランキング要因ではなくても、間接的にSEO成果に寄与している

ただし、ここで重要なのは「数だけが多い」のではなく、一定の質を伴った記事群であることです。単に量を増やすだけでは、検索結果への効果は限定的になります。

業界別で見る「土俵に上がる」ために必要な記事数

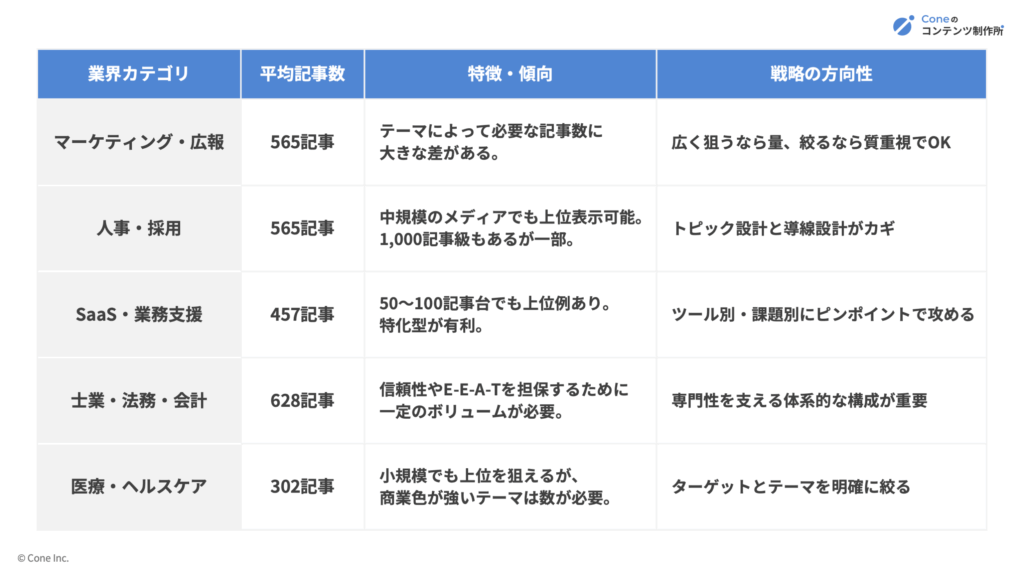

記事数の影響は業界やジャンルによっても異なります。調査では、以下の5業界を対象に、いずれもノウハウ系キーワードで上位表示されているメディアを3つずつピックアップ。それぞれの公開記事数を調査し、ジャンルごとの平均を算出してみました。

こうして比較してみると、業界によって必要な記事数のハードルが明らかに違うことがわかります。以下、それぞれの傾向についてもう少し深掘りしてみましょう。

ここまでのデータをまとめると、SEOにおいて記事数そのものが順位を決める絶対指標ではないとはいえ、業界ごとの土壌によって、最低限の「土俵に乗るライン」は存在するということがわかります。

記事数をKPIとして見るときには、以下のような視点を持っておくと良いでしょう。

- 競合が強くてトピックが広い → 1,000記事以上が必要になる場合もある

- ニッチかつ専門性が問われる → 100〜300記事でも十分に戦える

- 信頼性やE-E-A-Tが求められる領域 → ある程度の「蓄積」が前提条件になる

つまり、自社サイトがどの土俵に立つかを見極めた上で、記事数の目安を設定することが重要です。単純に「多ければ良い」というわけではなく、競合環境に応じた戦略的な記事数の確保が必要になります。

フェーズ別の必要な記事数の目安

業界ごとにおける必要記事数の傾向が見えてきたところで、もう一つ大切な視点があります。それは、「今、自社がどのフェーズにあるのか」という見立てです。

同じ業界・同じジャンルでも、立ち上げ直後のサイトと、すでにDR(ドメイン評価)が高まっている成熟メディアでは、必要とされるコンテンツ戦略は当然変わってきます。

以下では、「初期フェーズ」「成長フェーズ」「成熟フェーズ」に分けて、それぞれの段階での記事数の目安と戦略的な考え方を整理してみました。

| フェーズ | ドメイン状態・目安 | 必要記事数の目安 |

|---|---|---|

| 初期フェーズ | 新規ドメイン / DR0〜20台 | 20〜50記事 |

| 成長フェーズ | DR30〜50程度 / 被リンクやブランド流入が増加 | 100〜300記事 |

| 成熟フェーズ | DR50以上 / ブランド・被リンクともに豊富 | 500記事以上 |

「50記事もあるのに、上位に出ない」と焦ってしまうケースもありますが、それは自然なことです。

重要なのは、自社の運用フェーズに応じた戦い方を知ること。そして、記事数の目標値を焦らず“段階的に設定”することです。最初から何百記事も必要なわけではありません。

むしろ、少ない記事数でも成果が出る戦略は存在しますし、DRが育ってくれば同じ1記事でも得られる効果が変わってきます。

「まずは20〜30本から手応えを掴み、徐々にスケールする」

この着実なステップを意識することが、長期的な成果につながります。

あなたのメディアに必要な記事数の目安とは

ここまでで「記事数はSEO成果に影響するが、量だけでは不十分」という点を見てきました。では実際に、自社のメディアにはどれくらいの記事数が必要なのでしょうか?

闇雲に数を追いかけるのではなく、競合状況やターゲットキーワードをもとに目安を算出するのが現実的です。

ここでは、その2つの代表的な方法をご紹介します。

競合メディアの記事数から目安を算出する方法

もっともシンプルで効果的なのが、競合メディアをベンチマークにする方法です。上位表示されている競合メディアを調査することで、最低限必要な記事数の水準が見えてきます。

具体的なステップは次の通りです。

- 自分の狙うキーワードで検索し、上位10メディアをピックアップする

- 各メディアの記事数を調査する(サイトマップや記事一覧ページを参照)

- 平均値や中央値を参考に、自社のオウンドメディアで目指すべき記事数を算出する

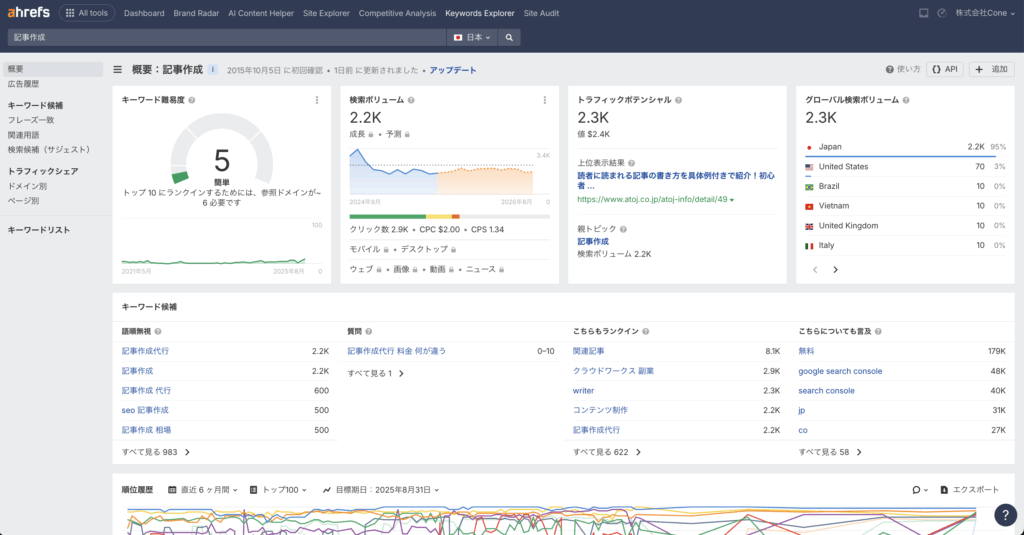

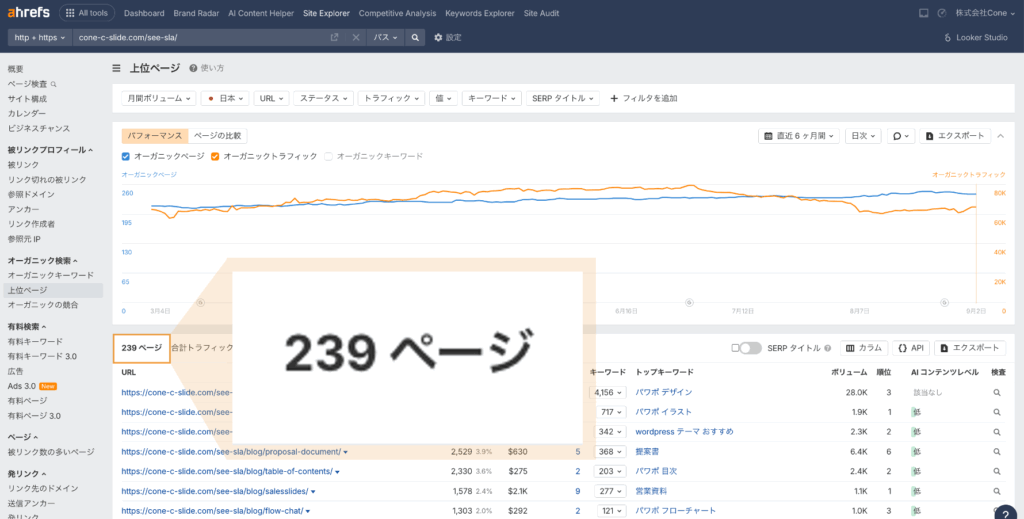

上記の方法は手動による方法ですが、「ahrefs」などのSEOツールを活用することで効率的に分析することができます。今回は「記事作成」というキーワードを使って計測してみます。

まずは、記事作成というキーワードで検索を行い、画面を下にスクロールすると、以下のような「順位履歴」を確認することができます。

ここでは、検索したキーワードで上位表示されている記事を確認することができるので、リンクをクリックし、記事の中身からメディアトップに移動します。

次に、メディアトップのURLをコピーし、ahrefsにペーストします。

この手順を行うことで、メディア内の記事一覧が表示されます。一覧の左上には、メディア内に存在する記事の総数まで確認できるので、これを上位10メディア全て計測していき、傾向を把握します。

この方法のメリットは、競合環境に即した現実的な目安が得られることです。例えば、競合の上位サイトが200記事前後を公開している場合、自サイトが30記事程度では土俵に上がりにくいのは明らかなので、目標を200記事と設定するといいでしょう。

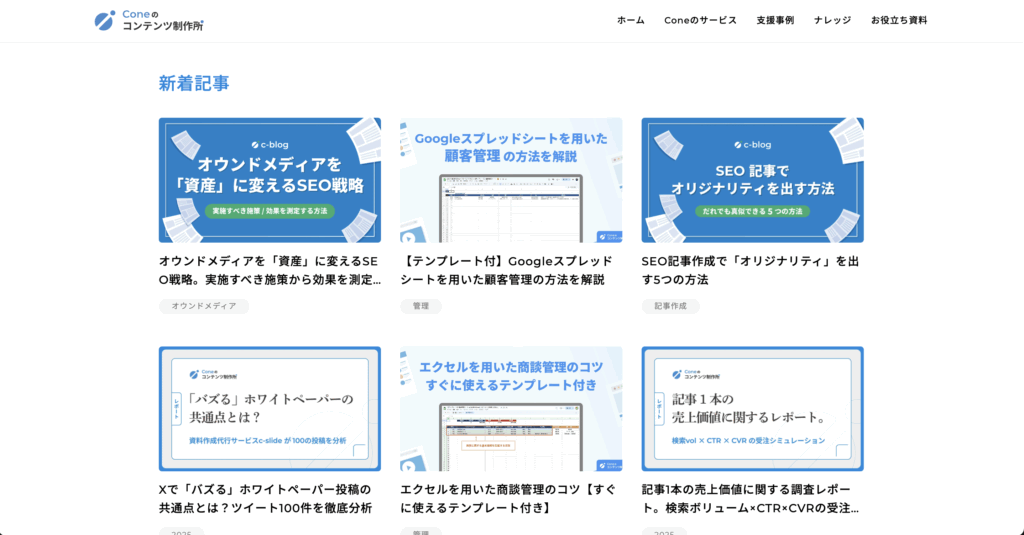

実際に成果が出た事例:Cone「コンテンツ制作所」

ここでは実際に成果が出た事例として、弊社Coneが運営する「コンテンツ制作所」をご紹介します。

このオウンドメディアの立ち上げ初期に、まず取り組んだのは「パワーポイントの関連キーワード」の徹底攻略でした。

たとえば、

- パワポ 表紙

- パワポ 色

- パワポ 見やすい

など、いわゆる“ノウハウ検索”に応える記事をひたすら量産しました。1記事ずつの成果は小さくても、30本・50本と溜まってくるうちに、カテゴリ全体での評価が高まり、指名検索以外からの流入が増えていきました。

つまり、初期フェーズでは“記事の網羅性と量”が、Googleの認識を得るうえで非常に効果的だったのです。

記事作成代行サービス「c-blog」では、コンテンツ制作所を運営する中で得られたノウハウをもとに、キーワード設計から記事の構成作成、記事執筆までまるっと支援しております。お困りの際は、お気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

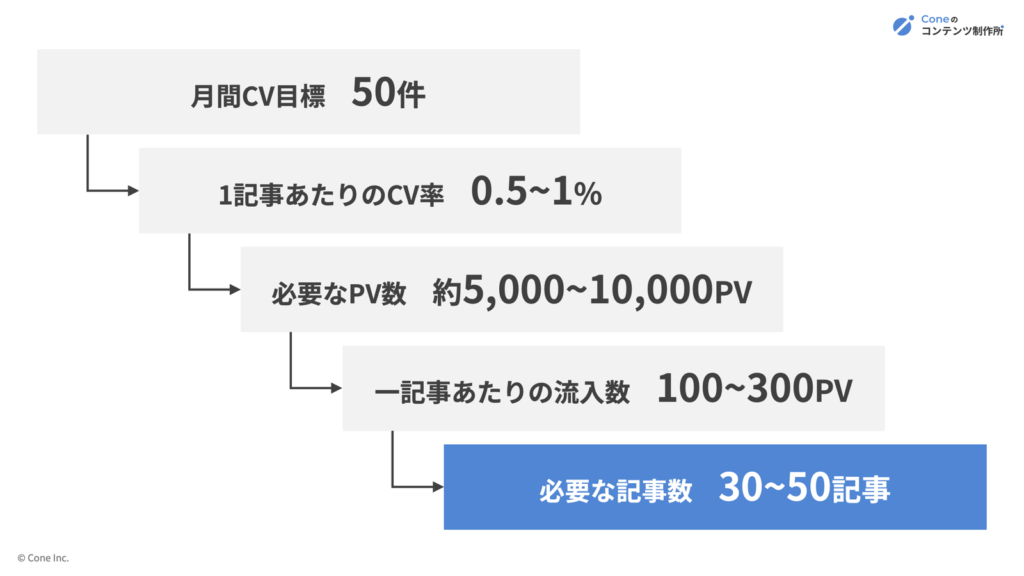

なぜ「目標記事数」を戦略から逆算すべきなのか?

コンテンツ制作所の運営でわかったのは、「なんとなく増やす」記事数では成果が読めないということ。たとえば、以下のように目標から逆算していくと、必要な記事数の目安が見えてきます。

弊社Coneもこの考え方をもとに、初期段階では月間目標CV数と1記事あたりの流入想定から逆算して、まずは50記事を最初のゴールに設定。

ある程度成果が出始めたタイミングで、戦略を「テーマごとの深堀り」や「CV特化記事+リライト施策」へと転換していきました。

記事数を増やす前に絶対に押さえておくべき注意点

ここまで見てきたように、記事数を増やすこと自体はSEOで成果を出すための重要な要素です。

しかし、単純に「数を増やす」ことだけに意識が向くと、むしろ逆効果になるリスクがあります。実際、私たちが支援してきた企業の中にも、数だけを追いかけて成果が出ず、あとから修正に追われたケースが少なくありません。

記事数を増やすときに特に気をつけたいのは、次の2つです。

- カニバリゼーションを避ける

- 公開後のメンテナンスとリライトの重要性

カニバリゼーションを避ける

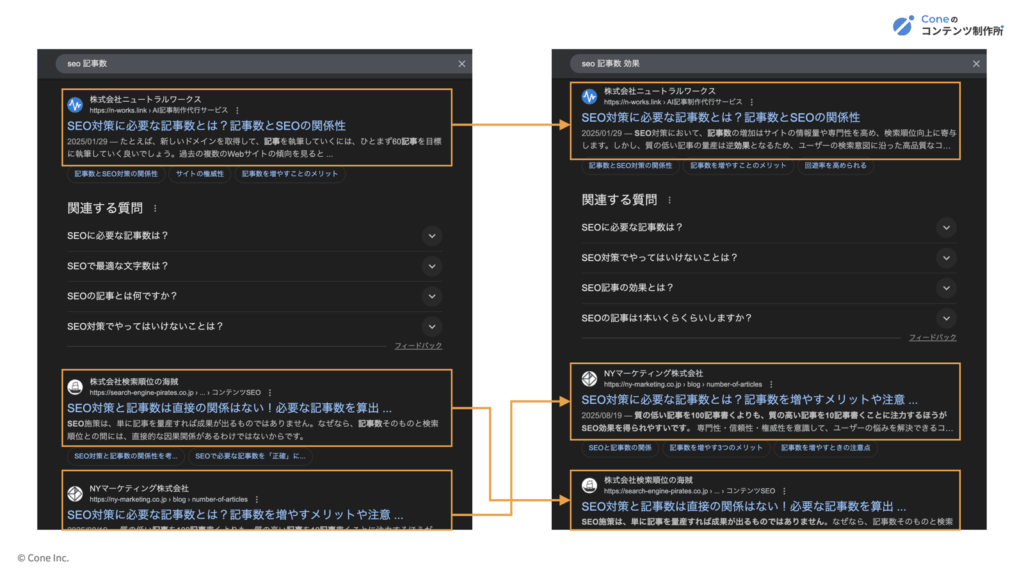

記事数を増やしていくと、知らず知らずのうちに直面しやすいのが「カニバリゼーション(自社記事同士の競合)」です。

カニバリゼーションとは、同じメディア内で複数の記事が似たキーワードを狙ってしまい、検索結果で順位が分散する状態を指します。

例えば、「SEO 記事数 効果」という検索結果が、「SEO 記事数」で検索されたときにほぼ一緒の内容が表示されます。

仮に、このどちらのキーワードも書いてしまっている場合は、検索順位が悪い方を削除しましょう。

なぜなら、このような状態になると、Googleは「どの記事を上位にすべきか」判断できず、結果としてどちらも評価が下がり、検索流入が伸び悩むことになるからです。

このようなカニバリを避けるためには、記事を作成する前の段階で役割とキーワードの棲み分けを明確にすることが大切です。

具体的には、

| 記事公開前にキーワードリストを整理する | 類似キーワードをグループ化し、1記事でまとめるべきか、別記事に分けるべきかを判断する。 |

| 包括的な記事と特化記事の役割を分ける | 「SEO 記事数とは」のような全体を網羅する記事を用意しつつ、その中で触れきれない細部は「SEO 記事数 計算方法」といった特化記事に任せる。 |

| 内部リンクで関係性を明確にする | 包括記事から特化記事へリンクを張ることで、Googleに「この記事は親、この記事は子」という構造を伝えやすくなる。 |

つまり、カニバリゼーションは「記事数が多い=成果が出る」というシンプルな方程式を崩してしまう落とし穴です。記事を増やす際には、必ずキーワード設計と内部リンク設計をセットで考えることが、成果を出すための必須条件といえます。

カニバリを避けるためのキーワード設計については以下の記事にて詳しく解説しています。

関連記事:SEOキーワード選定のやり方完全ガイド。5つのステップに分けて徹底解説

公開後のメンテナンスとリライトの重要性

「成果を出すには、新記記事をとにかく出すしかない」と思っていませんか?

実は、ある程度の基盤が整ったフェーズでは、リライトが強力な武器になります。特に、以下のような条件を満たしていれば、リライトを中心にしても十分にトラフィックやCVを伸ばすことが可能です。

- 公開済み記事数:30本以上

- DR(ドメインレーティング):20以上

- オーガニック流入:月1,000PV以上

Coneでも、立ち上げから半年後にはリライトに力を入れ始め、1記事あたりの流入数が2倍以上に改善したケースもあります。「ただ増やす」だけではなく、「育てていく」視点を持てるかが、継続的に成果を伸ばすカギと言えるでしょう。

リライトのやり方については以下の記事にて詳しく解説しておりますので、お困りの際は参考にして見てください。

関連記事:SEO記事のリライト方法(7ケース解説)。検索順位UPに効く具体的なやり方を解説

限られたリソースでも成果を出すための方法

「記事本数を増やしたいけど、リソースが足りない…」

そんな悩みを持つ企業は少なくありません。

特に、社内でコンテンツ制作までをこなすのが難しい中小〜ベンチャー企業では、限られた時間・人員・予算のなかでいかに効率よく成果を出すかがカギになります。

そこでここでは、少ないリソースでも“質を落とさず”にコンテンツ量を担保するための3つの方法をご紹介します。

AI記事作成ツールを活用する

まず検討したいのが、AIライティングツールの活用です。AIを使うことで、構成案の作成から見出し設計、本文のたたき台までを一気に作成でき、執筆工数を大幅に削減できます。

ただし、そのまま使える品質ではないのが現状。読みやすさや専門性、SEO観点での調整は、必ず人間の目で確認・修正する必要があります。

おすすめのAI記事作成ツールを2つ紹介します。

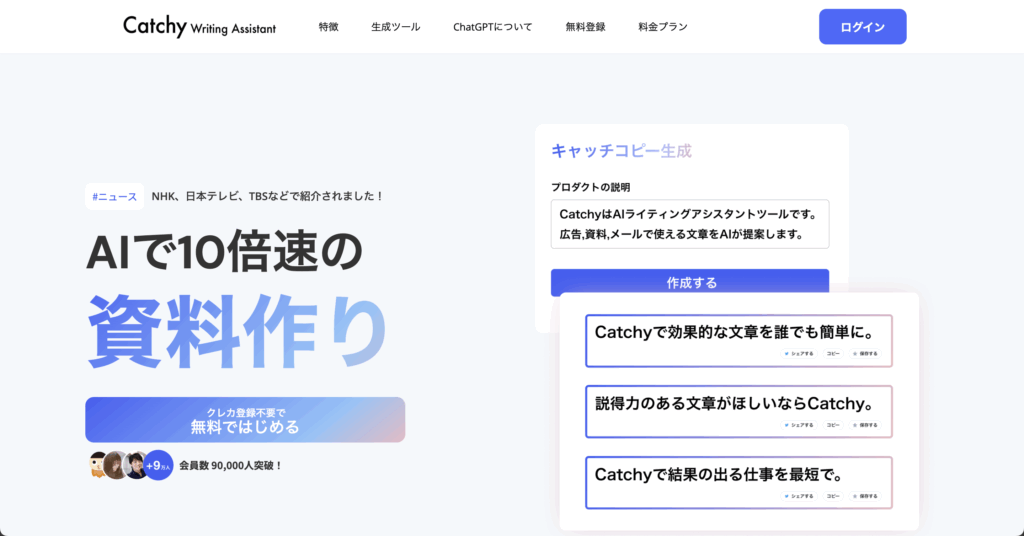

Catchy

Catchy(キャッチー)は、OpenAIのGPT-3を搭載したAIライティングツールです。キーワードやテーマを入力するだけで、記事タイトル・構成・本文まで自動で作成できます。SEO対策を考慮した記事生成や、広告文・キャッチコピー・メール文など幅広い用途に対応しており、140種類以上のテンプレートを備えています。

直感的な操作で初心者でも使いやすく、作業効率を大幅に向上させるのが特長です。

| 月額料金 | Starter:3,300円 / 月 Pro:9,800円 / 月 |

| 無料プラン | あり |

| 日本語対応 | あり |

| テンプレート数 | 140種以上 |

SAKUBUN

SAKUBUNは、OpenAIのGPT-3.5およびGPT-4モデルを活用した日本製のAIライティングツールで、SEO特化型の文章生成が強みです。

入力したキーワードやテンプレートに基づいて、ブログ記事、SNS投稿、広告コピー、メール文などの多様なコンテンツを自動生成します。

全プランでGPT-3.5とGPT-4を自由に切り替え可能で、競合記事の分析やキーワード最適化機能により、質の高いSEO対策記事を短時間で作成できます。

| 月額料金 | 要問い合わせ |

| 無料プラン | 無料トライアル有 |

| 日本語対応 | あり |

| テンプレート数 | 100種以上 |

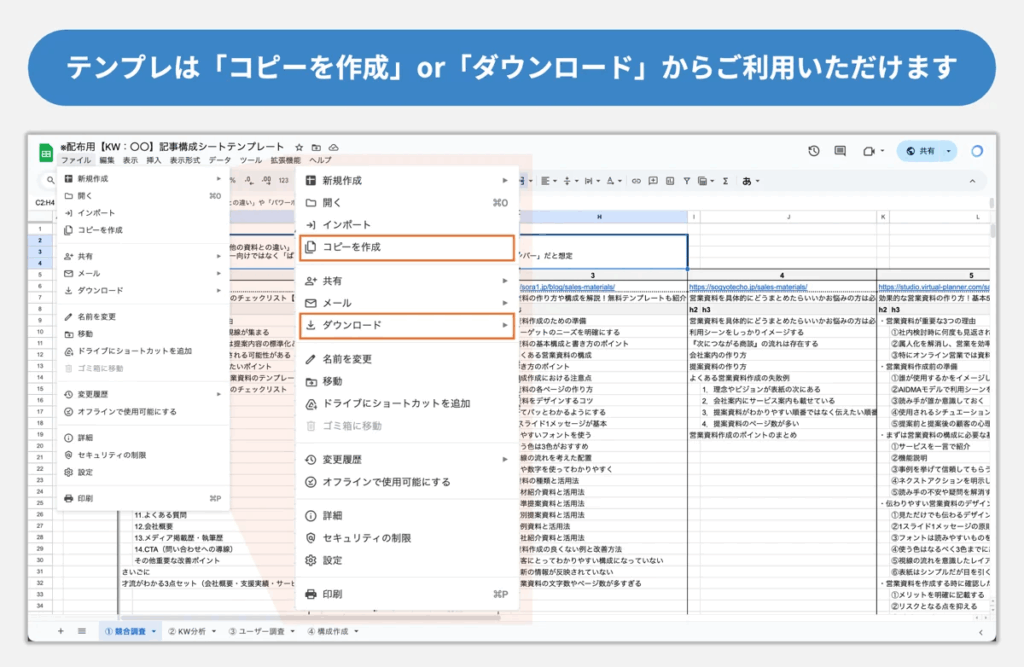

テンプレートやフォーマットを活用して効率化

「記事を書きたいけれど、構成を考えるのに時間がかかる」「ライターによってクオリティがバラバラ」そんな課題を感じているなら、テンプレートの活用がおすすめです。

ある程度のノウハウが社内にある場合は、テンプレートやフォーマットを活用することで、構成〜執筆を効率化することができます。

記事の構成テンプレートを活用するだけで、以下のような効果が得られます。

- 効率よく構成を作成できるため、執筆スピードが上がる

- ライターが変わっても記事の質が安定する

- SEOに必要な要素を事前に含めやすくなる

特に「BtoB×ノウハウ系コンテンツ」で成果を出すには、読者の知りたいことを論理的に、かつ順序立てて伝える必要があります。

また、以下のような「テンプレ運用の工夫」を取り入れることで、さらに効率と効果の両立が可能になります。

- H2/H3の使い分けルールを事前に決めておく

- 「まとめ」部分に必ずCTAを入れる設計にしておく

- 各記事にどの関連記事を内部リンクでつなぐか、設計時点で定めておく

こうした“仕組み化”ができていれば、リソースが限られていても、効率よく成果につながるコンテンツを量産できます。

Coneでは、こうしたノウハウを反映した「記事構成テンプレート」を無料で公開しています。

詳しい使い方に関しては以下の記事を参考にしてください。

関連記事:SEO記事の構成・原稿・管理のテンプレートを公開。使い方と活用方法まで解説

また、SEOで成果の出る構成の立て方や原稿の書き方は以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:SEO記事構成の作り方12ステップ完全版。テンプレート・チェックリスト付

関連記事:SEO記事の原稿の書き方5法則。仕組みさえわかれば誰でもわかりやすい文章がかける

外注活用とその成功ポイント

社内リソースが限られている場合、記事制作を外注するのもひとつの選択肢です。ライティングをプロに任せることで、企画や戦略、改善にリソースを集中できるのは大きなメリットです。

ただし、外注先によって成果には大きな差が出るため、以下のポイントで比較・検討するのが重要です。

| 画像作成・入稿作業への対応力 | 文章だけではなく、画像を使ってわかりやすく解説しているかどうかもSEOに直結します |

| CV設計・コンテンツ制作まで対応しているか | 単なる情報発信ではなく、CVにつながる構成設計・ホワイトペーパー制作に対応できるか |

| 品質管理体制が整っているか | メソッドやフレームワークに基づいた制作体制があると、クオリティのブレが起きにくい |

つまり、「実績がある」「スピードが早い」だけでは、十分な成果を得られな可能性があるということです。

弊社Coneでは記事作成代行サービス「c-blog」を運営しています。

構成〜原稿の作成はもちろん、資料作成代行サービス「c-slide」で蓄積したBtoB領域の深い理解力と、分かりやすい図解を武器に高品質な記事作成を行なっています。

また、目標から逆算したキーワード設計やコンバージョン設計まで実施するため、売上創出に重きを置く記事作成代行サービスです。

「記事を量産したいけどリソースがない…」「成果につながるコンテンツを作りたい…」

このような課題がある場合は、お気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

まとめ

この記事では、SEOにおける記事数の重要性と、効果的な記事の増やし方について解説しました。

- Googleは単純な記事数だけでなく、ユーザーにとって価値ある情報提供を重視している

- 記事数が多いほど、検索エンジンからの露出機会や認知度が高まる傾向がある

- 業界やサイトのフェーズによって、必要な記事数の目安は異なる

- 記事数を増やす際は、戦略的に目標から逆算し、段階的に取り組むことが重要

- 限られたリソースでも、AIツール、テンプレート、外注活用で効率的に記事を増やせる

記事数をただ増やすのではなく、「どのような記事を、どのような目的で、どのように増やすか」という戦略がSEO成功の鍵を握ります。本記事で解説した内容を参考に、自社に合ったコンテンツ戦略を立て、効果的なSEO施策を進めていきましょう。

記事作成代行サービス「c-blog」問い合わせフォーム

SEOに関するさらなるご相談や、記事作成代行にご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。