BtoB記事作成完全ガイド。成果を出す記事構成・種類・公開後の改善まで徹底解説

BtoB企業にとって、効果的な記事作成は単なる情報発信ではなく、リード獲得、最終的な売上向上につながる重要な施策です。特にBtoBの領域では、成果につながるまでのリードタイムが長くなるという特徴があるため、コンテンツマーケティングが欠かせません。

しかし、どのような記事を作成すべきか、どのように成果を測定するか、また、公開後の最適化まで含めた戦略をどのように構築するかは、多くの企業にとって悩ましい課題です。

本ガイドでは、BtoB企業が記事作成を通じて達成すべき大目的から、記事の種類、そして公開後のポイントまで、実践的なアプローチを詳しく解説していきますので、ぜひ参考にしてみてください。

本メディアを運営する株式会社Coneは”BtoB特化”の記事作成代行サービスc-blogを提供しています。BtoB記事作成でお困りの方は以下からお気軽にご相談ください。

⇒ BtoB記事作成代行サービスc-blog:サービスサイトへ

目次

BtoB企業が記事作成で達成するべき大目的

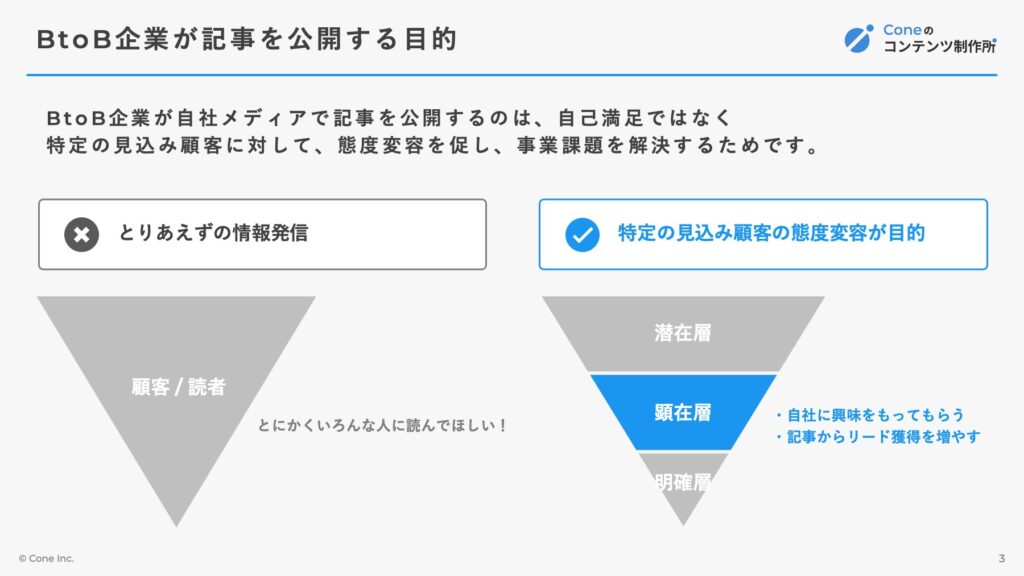

まずはBtoB企業が記事作成を行う「本来の目的」を確認しておく必要があります。冒頭で記事作成は単なる情報発信ではない、ということをお伝えしました。BtoBにおける記事作成の目的とは「事業課題の解決」です。

たとえば、

- リード獲得数が不足している

- リスティング広告費がかかりすぎている

- 営業の説明工数が大きい

- リードの質が良くない(すぐに商談につながらない)

- 業界における第一想起が取れていない

などです。

上記事業課題を解決するために、「SEO記事を通じて、検索エンジンからアクセスを集め、自社の認知度を高めていく」や「記事内にリード獲得の仕組みを組み込み、自然検索からリード獲得数を増加させる」など、自社課題を記事作成で解決する、のが大きな目的です。

コンテンツマーケティングという言葉が浸透してきた今、”とりあえず”で記事作成・オウンドメディアの運用に取り組む企業もあるかと思いますが、それではなかなか成果が出ません。

BtoBの記事作成は上記のような自社の事業課題を解決するために行う施策だということを念頭に置いておく必要があります。

BtoB企業の記事作成の種類

BtoB企業の記事作成には、目的に応じていくつか種類があります。プレスリリースなどもその記事作成に該当するかもしれませんが、ここでは以下3つを説明します。

- SEO記事(疑問・課題ワード)

- SEO記事(購買・検討ワード)

- 導入事例記事

SEO記事(疑問・課題ワード)

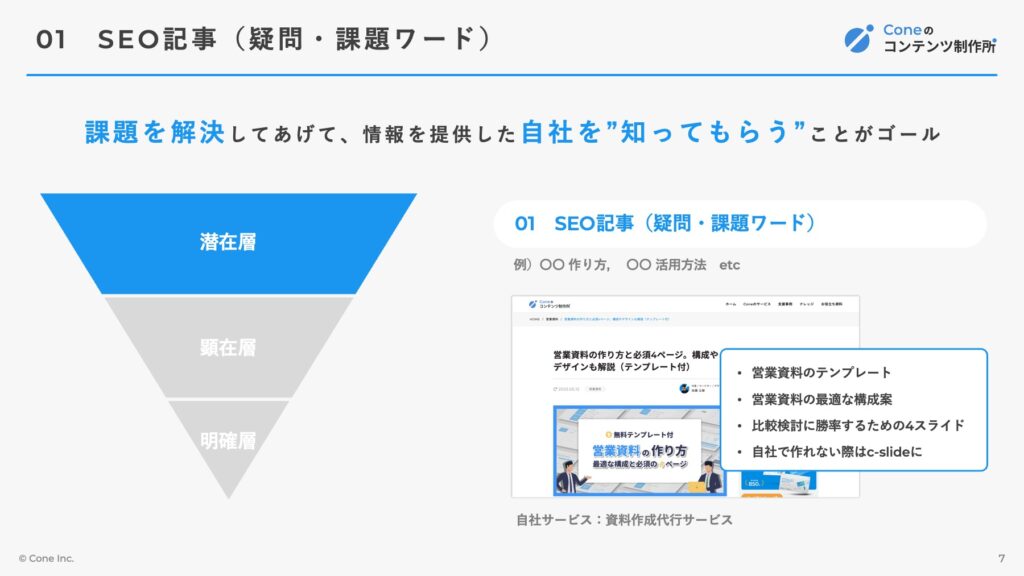

SEO記事の中でも、特に「疑問・課題」型の記事は、読者が抱える課題に対する解決策を提案する内容です。このタイプの記事は「まだ自社サービスを知らない」「そもそもサービス導入を検討していない層」にリーチするためのものですので、ゴールは【課題を解決してあげて、情報を提供した自社を”知ってもらう”こと】になります。

例えば、「〇〇 作り方」や「〇〇 活用方法」など、読者が直面している課題に対する具体的な解決策を提示することで、読者が記事を読んだ後、「△△(自社サービス)を提供している我々が〜〜」「その課題は実は△△(自社サービス)で解決できるんです」といった形で自社を”知ってもらう”のがこの記事の目的となります。

とはいえ、どういう意味?となるかもしれません。具体例は以下のような記事になりますので、見てみてください。

例:資料作成代行サービス運営企業のSEO記事(疑問・課題ワード:営業資料 作り方)

SEO記事(購買・検討ワード)

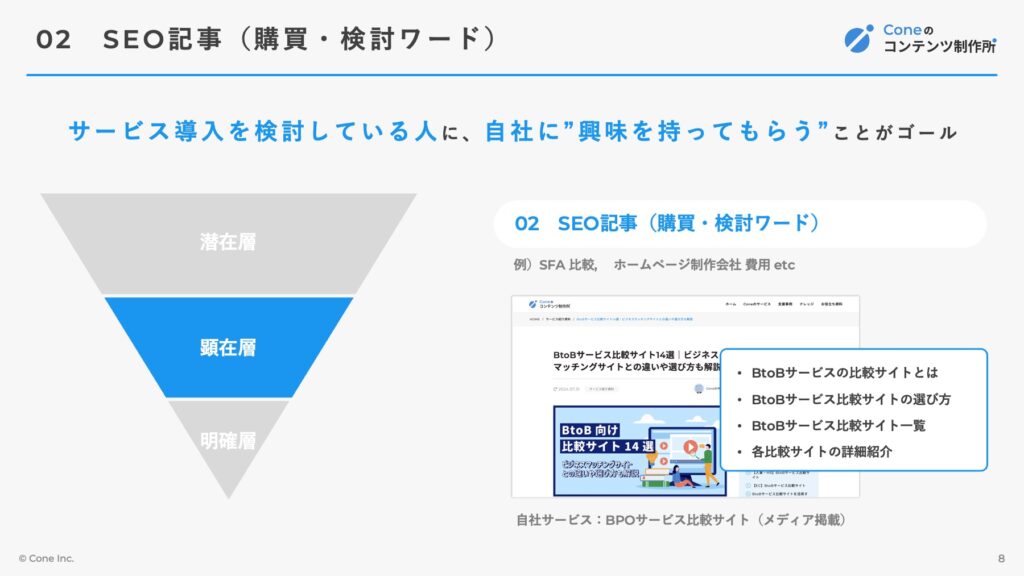

購買・検討ワードとは「特定のサービスの導入を検討している」人が調べるキーワードです。たとえば「SFA 比較」「ホームページ制作会社 費用」など。すでに、SFAを使おうかな、ホームページ制作を依頼しようかなと考えている人が調べるキーワードになっていて、売上に近いのが特徴。

そのキーワードで記事を執筆し上位表示することができれば、自社サービスを選んでもらえる可能性があるため、真っ先に対策すべきキーワードと言えます。

たとえば、以下のような記事になりますので、見てみてください。

例:BPOサービス比較サイト運営企業のSEO記事(購買・検討ワード:BtoB比較サイト 一覧)

導入事例記事

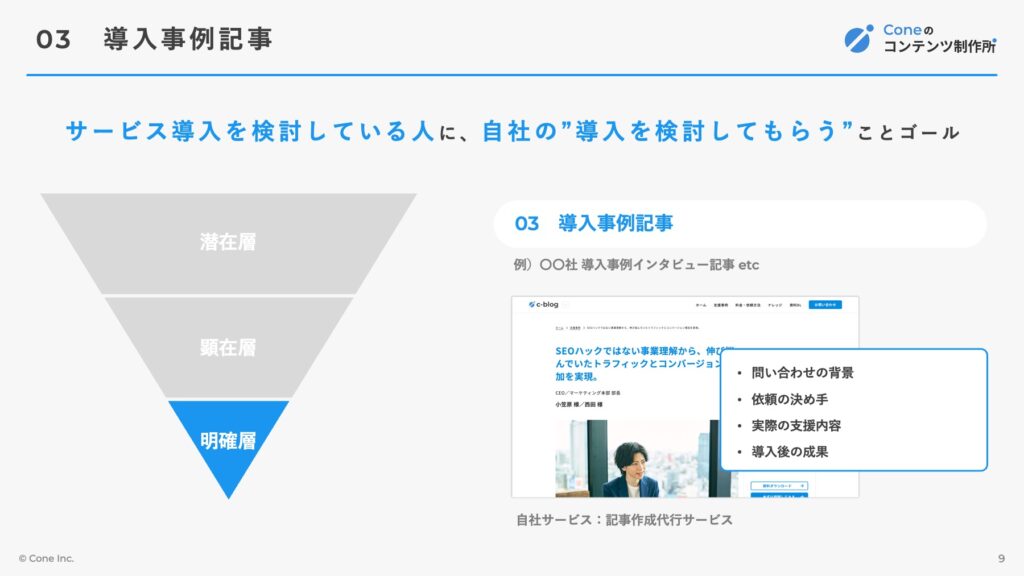

実際に自社のサービスを導入した企業の成功事例を紹介する記事です。BtoB企業にとって、導入事例は「自社サービスを検討している見込み顧客のコンバージョンを促す」ものです。

事例記事はSEOで上位獲得を目指すものではなく、サービスサイトに訪問した見込み顧客のCVRを高めるためのコンテンツです。

自社製品がどのように企業の問題を解決したのか、具体的な成果を伝えることで、課題解決のイメージが湧き、CVRを向上させることができます。

たとえば、以下のような記事になりますので、見てみてください。

例:記事作成代行サービス運営企業の導入事例記事(記事作成代行サービスc-blog)

次項でBtoBのSEO記事作成のステップについて解説していきます。導入事例記事の書き方については「【例文付き】インタビュー記事の書き方講座|構成・質問・注意点を紹介」でも解説していますので、こちらをご覧ください。

BtoBのSEO記事作成5ステップ

BtoBのSEO記事の作成は以下の5ステップで進めていきます。

- キーワードを選定する

- コンバージョンを想定する

- 構成を作成する

- 原稿を執筆する

- CTAを設置する

1. キーワードを選定する

記事作成の最初のステップは、ターゲットとなるキーワードを選定することです。BtoBにおいて、適切なキーワード選定は、検索エンジンでの上位表示を実現するために重要なステップになります。

最初に説明した通り、キーワードには種類があります。詳しく解説すると非常に長くなるので、本記事で出した2つの例で説明します。

| KW種類 | 例 |

|---|---|

| 疑問・課題ワード | 〇〇 作り方、〇〇 活用方法 など |

| 購買・検討ワード | 〇〇 比較、〇〇 費用 など |

かんたんに示すと上記のような例になります。この「分類」を自分の頭の中で行っておくことが重要になります。ただ単に「見込み顧客が調べそうなワード」で記事を書いてしまうと「問い合わせにつながらない記事を量産」してしまうことにもなりかねません。

最初に確認した「自社の事業課題を解決するためにはどんなキーワードを選定するべきかのか」という観点を思い出しましょう。

- 競合調査

その際に有効なのは競合調査です。競合他社が運営するサイトを確認し、どのようなキーワードで上位表示されているかを調査します。さらに、競合の上位表示記事にサービスサイトへのCTAが設置されていれば「競合記事は売上を生んでいるのかもしれない」と予測することができます。

- ロングテールキーワード

ただ、競合が上位表示できているからといって、自社が対策して上位表示できるかどうかはわかりません。競争の激しいキーワード(例えば、「クラウド」)に対しては、ロングテールキーワード(例えば、「中小企業向け クラウドサービス 比較」)をターゲットにするのが効果的です。ロングテールキーワードは競合が少なく、具体的なニーズを持つユーザーにリーチしやすくなるため、勝機があります。

と、キーワード選定だけでも抑えるべきポイントが非常に多いですよね。自社で行うイメージがわかない場合は、弊社Coneではまずは無料相談からでも承っていますので、お気軽にご相談ください。

記事作成代行サービスc-blog:サービスサイトへ

また、キーワード選定については以下記事で詳しく解説していますので、こちらもご覧ください。

関連記事:SEOキーワード選定のやり方完全ガイド。5つのステップに分けて徹底解説

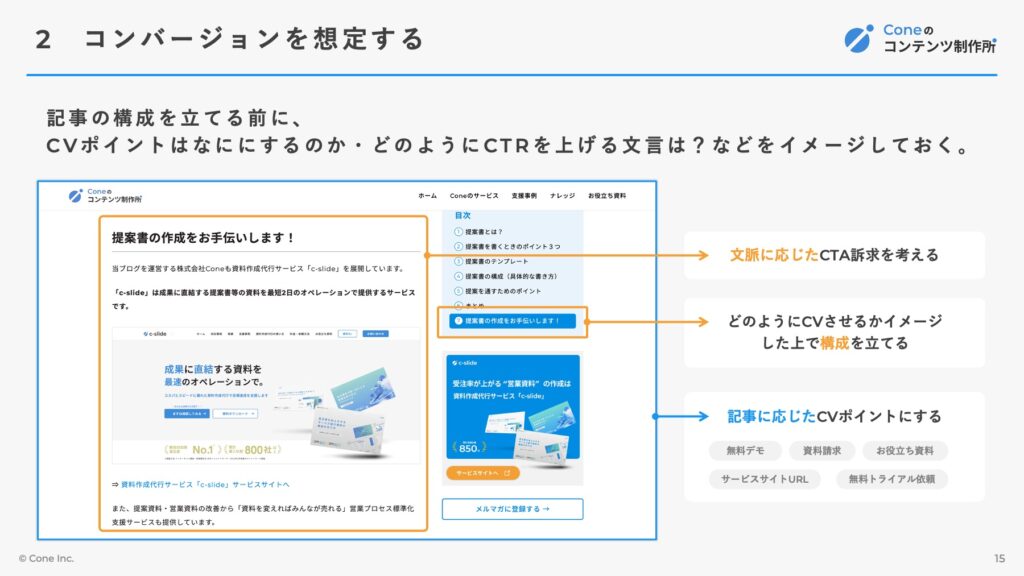

2. コンバージョンを想定する

記事を作成する目的を達成するためには、記事が最終的にどのようなアクション(コンバージョン)に繋がるべきかを明確にしておくことが重要です。コンバージョンとは、読者が記事を通じて何らかのアクション(例えば、お問い合わせフォームへの入力やサービス申し込み)を起こすことを指します。

- CTA(Call to Action)の設置

コンバージョンを意識した記事では、必ずCTAを設置します。CTAは、読者に次のアクションを促すための重要な要素です。

例えば、「今すぐ無料デモを申し込む」「サービス紹介資料をダウンロード」など、明確で行動を促す文言を使います。

- ターゲット合わせたCTAを設計する

CTAはターゲットに応じて使い分けます。例えば、初めて自社を知った見込み顧客に対しては「資料請求」を、すでにサービス導入を検討しているリードには「無料トライアル申し込み」をCTAとして使用するなど、ターゲットの段階に応じた誘導を行うのがポイントです。

簡単に言えば「キーワードの種類」に応じてコンバージョンポイントを変える、ということです。

| KW種類 | 例 | コンバージョン例 |

|---|---|---|

| 疑問・課題ワード | 〇〇 作り方、〇〇 活用方法 など | サービスサイトURL、お役立ち資料DL など |

| 購買・検討ワード | 〇〇 比較、〇〇 費用 など | サービス紹介資料DL、無料トライアル申込 など |

- 文脈に応じたCTAを設置する

CTAは、単にリンクを貼るだけではなく、記事全体を通して読者をコンバージョンに導くストーリーを構築することが重要です。

例えば、読者が問題を認識し、その問題に対する解決策を自社のサービスで提供するという流れを作り、その中でCTAを自然に組み込むことで、読者がCTAに進みやすくなる、といったようなイメージ。

つまりは、構成からコンバージョンを想定しておく必要がある、ということになります。

3. 構成を作成する

構成は、記事全体の流れを決める重要な要素です。しっかりとした構成を作成することで、読者が記事を読み進めやすく、理解しやすい内容になります。また、SEOにおいても、適切な見出しの使い方が順位に影響を与えるため、構成は慎重に考えるべきです。

が、弊社Coneが提案する、記事構成における見出しの使い方より重要な基本的な考え方は、「差分を埋める」というものです。

差分とは、記事を記事を読む前と読んだ後でなにができるようになったのか、です。たとえば【営業リスト 作り方】というキーワードの記事であれば、記事を読み終えた後の読者は「営業リストを完璧に作れるようになる構成かどうか」というチェックポイントになります。

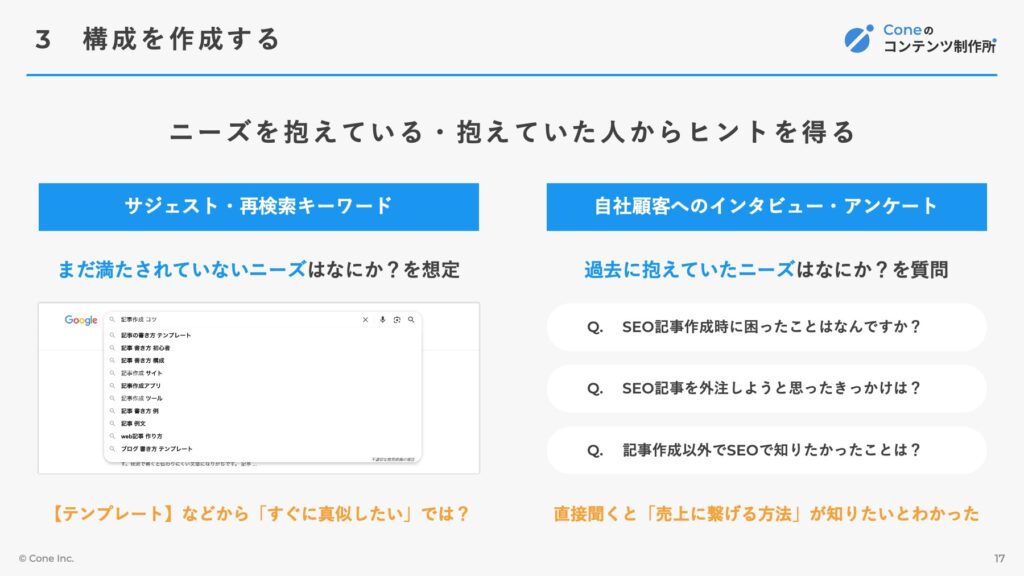

- 今いる読者に聞く

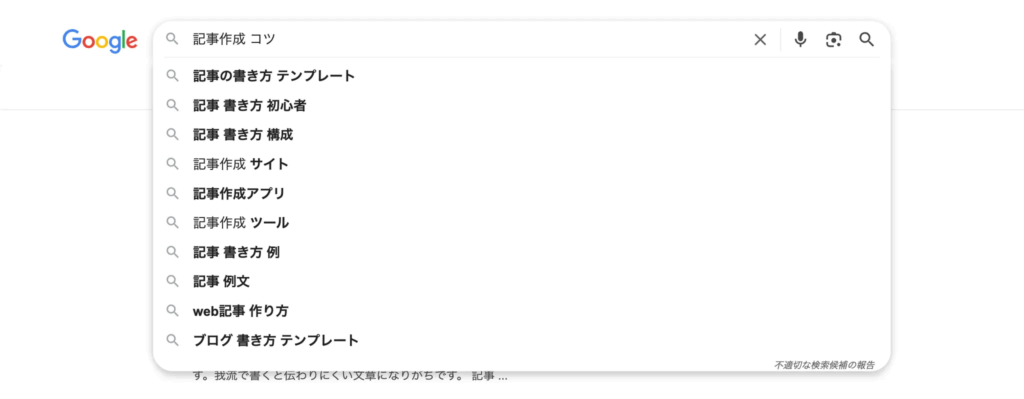

そのために、サジェストキーワードや再検索キーワードを活用することをおすすめします。サジェストキーワードとは、Google検索窓に表示される他のキーワードです。

たとえば【記事作成 コツ】というキーワードを検索窓に入れてみると、他にも【記事の書き方 テンプレート】や【記事の書き方 初心者】などが表示されます。

ここから、まずは「正解を知って真似してつくれるようになる」「初心者でもそれっぽく書けるようになる見本がほしい」などがニーズ・差分だと想定することができます。

- 自社顧客(過去の読者になり得る人物)に話を聞く

ただ、このサジェストキーワードや再検索キーワードはあくまでも「想定」に過ぎません。そのため予想を外すこともあるため、注意が必要。じゃあどうすればいいの?ということで、自社顧客に聞きましょう。

自社顧客は「すでにサービス導入した人」ですが、「過去にサービス導入を検討した人」とも捉えることができます。そのため「当時どんなことを課題に感じていたのか」「どんなことが達成できれば良いと考えていたのか」などをインタビューして、洗い出すことで読者のニーズを満たせる記事構成をつくることができるようになります。

インタビューができない場合は、過去の問い合わせフォーム内容を確認することでも同じような効果が期待できます。

と、ここまで構成の作り方についてざっくり解説しましたが、より再現性の高い方法は以下の記事内でも解説していますので、こちらをご覧ください。

関連記事:SEO記事構成の作り方12ステップ完全版。テンプレート・チェックリスト付

また、上記の記事で紹介している「構成作成テンプレート」は以下の記事にて使い方を詳しく解説しているので、合わせてご覧ください。

関連記事:SEO記事の構成・原稿・管理のテンプレートを公開。使い方と活用方法まで解説

4. 原稿を執筆する

構成が整ったら、実際に記事の原稿を執筆します。

文章を書く、ということについては、LINEやメールを毎日打っている私たちなので、とりあえずはだれでも可能だと思います。

ただ「ターゲット顧客にとってわかりやすい文章を書く」ということが重要になります。

- ターゲット層に合わせた言葉選び

BtoBの記事では、業界特有の言葉や専門用語が多く使われることがあります。しかし、ターゲット層が理解しやすい表現を使うことが大切です。

ターゲット層が初心者であれば、なるべく簡潔で平易な言葉を使用し、専門家向けであれば、技術的な内容やデータを盛り込んで深掘りしていくことが求められる、といった意味です。

- 文章をデザインする

しかし、わかりやすい言葉だけではわかりやすい文章とは言えません。なぜか。私たちは普段限りなく文章を「読み飛ばし」ています。スマホが浸透してからは特にその傾向が顕著になっています。

単調な文章(≒論文のような読むのにかなり労力がかかるような文章)だと、途中で離脱されてしまいます。そこで「1スクロールになにかしらを入れる」という工夫の方法があります。

なにかしらとは、見出し・リスト(箇条書き)・ボールド(太字)・表・画像などです。そうすることで、読者の手が都度止まり飽きさせない文章にすることができます。

この文章をデザインするという点については、以下記事でも詳しく解説していますので、こちらをご覧ください。

関連記事:SEO記事の原稿の書き方5法則。仕組みさえわかれば誰でもわかりやすい文章がかける

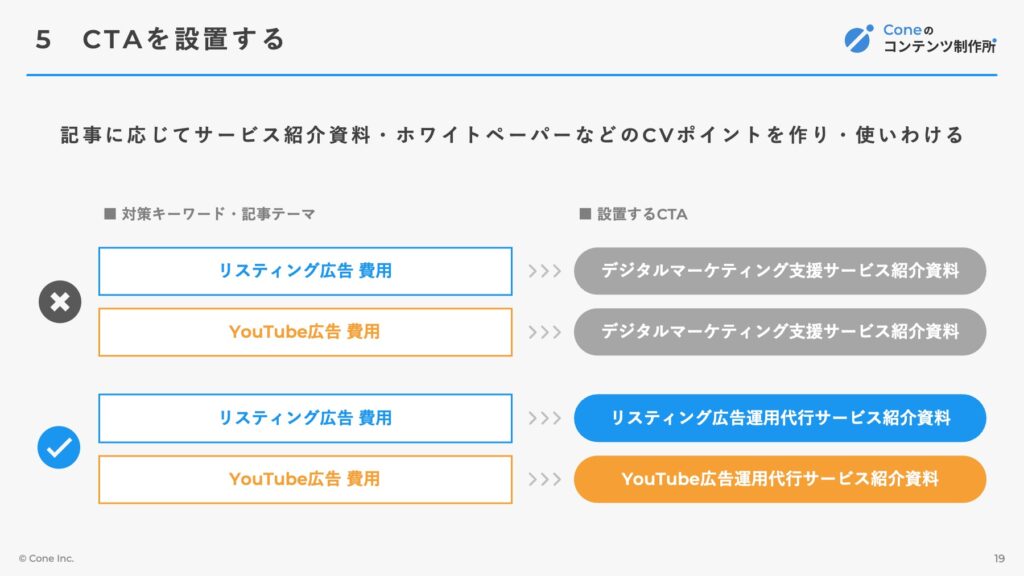

5. CTAを設置する

最後に、記事内にCTAを設置します。

ステップ2の「コンバージョンを想定する」で想定しておいたコンバージョンを原稿の中に挿入していきます。

この際の、ターゲットやキーワード、文脈に応じてコンバージョンポイントを使い分ける必要性は先述しました。もう少し噛み砕いて説明すると、

デジタルマーケティング支援会社であれば、すべての記事の「デジタルマーケティング支援サービス紹介資料」を設置してはいけない、ということです。

たとえば、【リスティング広告 費用】のキーワードの記事に設置すべきCVポイントは「リスティング広告運用代行 サービス紹介資料」ですし、【YouTube広告 費用】のキーワードの記事に設置すべきは「YouTube広告運用支援サービス紹介資料」なのです。

CVR向上のためには、記事に応じてサービス紹介資料・ホワイトペーパーなどのCVポイントを作り・使いわける必要があります。

ホワイトペーパーの作り方については、以下記事でも詳しく解説しているので、こちらをご覧ください。

関連記事:ホワイトペーパーの作り方と配信方法。商談化のコツまで施策全体徹底解説

弊社ConeではBtoB特化型の記事作成代行サービス「c-blog」を運営しており、構成や原稿の作成はもちろん、キーワード設計などの戦略の部分からCTA設置などの動線設計までまるっと支援しています。記事作成でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

⇒ BtoB記事作成代行サービスc-blog:サービスサイトへ

BtoB記事作成「公開後」のポイント

記事は作成して終わりではなく、公開後の「活用の工夫」や「定期的な改善」によって、成果が生まれます。ここでは公開後のポイントを3つ紹介します。

- 公開記事の配信

- 効果測定・リライト

- CVポイントの調整

公開記事の配信

記事を作成し公開しても、すぐに上位表示されるものではありません。そこで、自社のハウスリストに対してメルマガで配信したり、SNSで記事公開を告知したり「記事を閲覧してもらうチャネル」を活用することが必要になります。

メルマガで配信すれば、すでに自社で接点を持っている顧客に情報提供することができ、そこから再度サービスに興味を持ってもらえる可能性があります。また、SNSで拡散することで検索面では届かない層に記事が届く可能性も。(SEO的にも良いです。これについてはまた別の記事で解説します)

そういった、検索とは別のチャネルを活用することで、認知拡大・リード獲得といった「記事作成の目的」の達成に近づくことができます。

効果測定・リライト

記事は公開して終わりではなく、改善が必ず必要になります。公開後すぐに上位表示されることは少ないため、記事内容を読者視点で改善し、上位表示を目指します。この記事内容を改善することをリライトと呼びます。

リライトというテーマで最も多い質問が「どのように改善すればいいのか?」ということ。これは記事の検索順位によって異なります。

【5〜10位】

すでにある程度の順位は取れているので、少し調整をしてみる。「タイトル / ディスクリプションの改善」や「オリジナル要素(自社調査結果やテンプレートなど)の追加」など

【11位以降】

読者ニーズを満たせていない可能性があるので、構成からガラッと変えてみる。上位表示されている競合記事に含まれていて自社記事にない部分は?などから読者の知りたいことを再度推察して、読者ニーズを満たせる記事構成に。

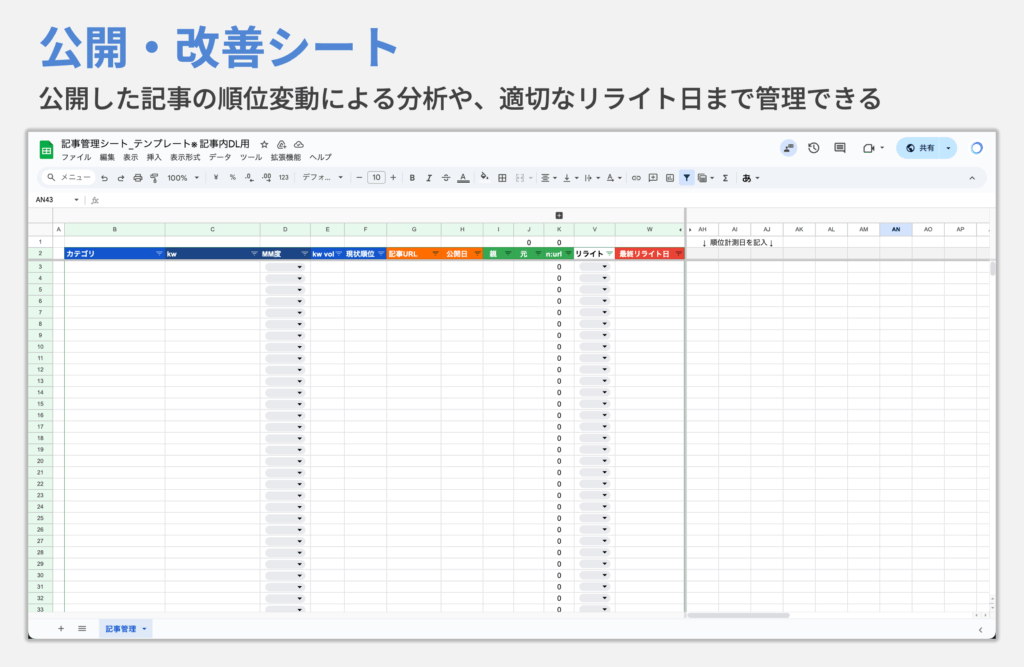

上記のように、順位幅によって取るべき対策が変わってくるため、常に公開した記事の順位管理はしておきましょう。管理方法は会社によって様々だと思いますが、弊社Coneで実際に使用しているシートをテンプレートとして用意しました。

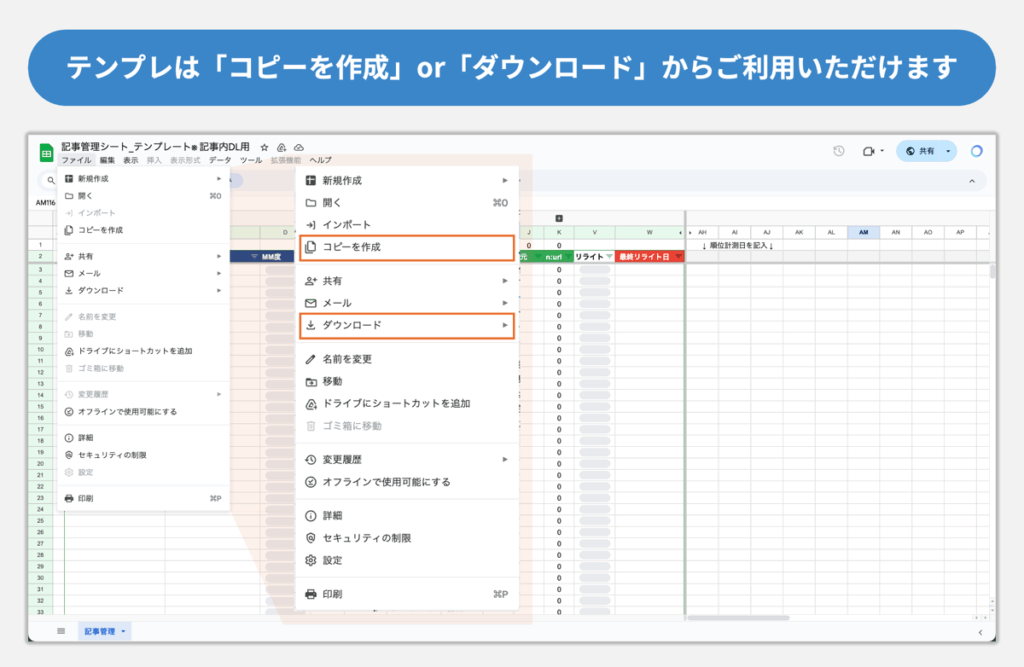

記事管理ができるスプレッドシートのテンプレートは以下から無料でダウンロードできますので、お困りの際はご活用ください。

記事管理シートの詳しい使い方は以下の記事にて詳しく解説しているので合わせてご確認ください。

関連記事:SEO記事の構成・原稿・管理のテンプレートを公開。使い方と活用方法まで解説

CVポイントの調整

再三再四にはなりますが、BtoBの記事は「リード獲得」できないと意味がありません(ちょっといいすぎですが)ので、CTAが機能しているか・リード獲得につながっているか、という点は常に確認しておく必要があります。

ヒートマップを使用することで、CTAボタンの効果を直接測定できます。どのCTAがクリックされているのか、またどの位置に配置するのが最も効果的かがわかります。

最もクリックされているエリアを見つけ、そこにCTAを配置することでコンバージョン率を向上させることができます。たとえば、記事の途中の「ある場所」に設置したCTAがクリックされやすい場合、他の記事でもその位置にCTAを追加すると同様にCVRが高くなるはずです。

また、文言も文脈に合わせて調整しますが、その文言もABテストをしながら最適化することで、コンバージョン数の最大化を図ることができます。

このCVの最大化については「ホワイトペーパーとの掛け合わせ術」というテーマで、以下記事に詳しく記していますので、ご確認ください。

関連記事:オウンドメディアからのコンバージョン最大化手法。ホワイトペーパーとの掛け算とは?

BtoB記事作成のよくある失敗パターン

ここまでBtoBにおける記事作成の方法を解説してきましたが、ここでは記事作成時によくある失敗パターンを4つご紹介します。

これらの失敗は、どれも「きちんと手順を踏めば避けられるもの」ばかりです。事前に認識しておくことで、無駄な工数や成果につながらない記事を量産するリスクを防げます。

- ターゲットが曖昧で誰にも刺さらない

- 課題解決になっていない「自己満足コンテンツ」

- KPIが不明確で「何のための記事か」が分かってない

- 制作体制が不十分で継続できない

ターゲットが曖昧で誰にも刺さらない

「誰向けに書いているのか」が曖昧な記事は、内容がぼやけ、結局誰の心にも響きません。特にBtoBでは、以下のように読者の役割・立場によって知りたい情報がまったく異なります。

| 役割・立場 | 知りたい情報 |

|---|---|

| 経営層 | 費用対効果、全社的な導入メリット |

| 実務担当者 | 具体的な使い方、現場の業務改善ポイント |

| 情報収集担当 | 基本情報や他社導入事例 |

たとえば、製造業向けのSaaSを提供している企業が、記事の冒頭で「製造業の現場ではDXが進んでいますよね」と書いたとします。

一見、それっぽいですが、もし読者が現場担当者だった場合、こんな風に思ってしまうかもしれません。

- 「DXなんて言われても…まず紙の管理をやめたいんだよな」

- 「毎日30分かかる作業をどうにかしたいだけなんだけど…」

このように、読者の立場や業務レベルに合っていない抽象的な話をしてしまうと、共感されず、すぐに離脱されてしまいます。結果として、せっかく書いた記事も「誰のためにもならない内容」になってしまいます。

実際、ターゲットを絞らずに記事を書くと、こんな失敗が起きがちです。

- 内容が抽象的すぎて共感を得られない

- 専門用語が多すぎて初心者には理解できない

- 決裁者向けの記事なのに、判断材料となる情報が載っていない

記事ごとに「誰に向けて、どんな情報を届けるのか」をしっかり決めることが、読まれる記事を作成する第一歩となります。

課題解決になっていない「自己満足コンテンツ」

多くの企業が陥るのが「自社サービスをうまくアピールしよう」とするあまり、読者の悩みをそっちのけで製品紹介になってしまうケースです。

たとえば、読者が「業務の非効率をどう改善できるか」を調べているのに、

- いきなり製品の機能紹介が始まる

- 自社の理念やビジョンに話が逸れる

- 実際の課題解決プロセスに触れない

といった構成になっていませんか?

読者が本当に知りたいのは、

- なぜその業務は非効率なのか(背景)

- 他社はどうやって改善しているのか(事例)

- 自分たちはどうすべきか(示唆)

といった「悩みの解像度を上げてくれる情報」です。

まずは読者の立場に立って、悩みに共感し、それをどう解決できるかを順序立てて示したうえで、自然な流れでサービスを紹介することが重要です。

KPIが不明確で「何のための記事か」が分かってない

記事を書く目的があいまいなまま進めてしまうと、構成がブレてしまい、最終的に「なんとなく良いことは書いたけど、何も起きない記事」になってしまいます。よくあるのが、「SEOで上位表示させたい」だけを目的にしているケースです。

もちろん、検索上位を狙うことは重要ですが、その先にどんなアクションを促したいのか(リード獲得? 商談化? 認知拡大?)が明確でないと、記事の構成やCTA設計がちぐはぐになります。

たとえばこんなケースがあります。

- 導入事例の記事なのに、資料DLのCTAがない → 興味を持った読者が次のアクションを起こせない

- ノウハウ記事なのに、読者のフェーズに合わせた訴求がないb → 「で、どうすればいいの?」となって離脱される

このような失敗を避けるためには、記事ごとにKPI(成果指標)を具体的に設定しておくことが重要です。

KPIの例には以下のようなものがあります。

- PVを増やす(認知拡大)

- 指名検索を増やす(ブランド想起)

- ホワイトペーパーDLを促す(リード獲得)

目的やKPIが明確であれば、記事の構成やCTAの設計もブレずに済み、ビジネス成果につながる記事を作成することができます。

制作体制が不十分で継続できない

BtoBの記事は1本書いて終わりではありません。キーワード選定から構成作成、原稿執筆、編集、CMS入稿、公開後の配信、効果測定、そしてリライトまで、実はフローが非常に多く、かつそれぞれに専門的な知識が必要になります。

特に内製で取り組む場合には、以下のような課題が頻出します。

- 担当者が兼務で忙しく、更新が止まる

- SEOや構成作りのノウハウがなく、自己流になる

- 記事の質が担当者ごとにばらつく

- 数本までは書けても、10本・20本と続かない

結果として、「半年更新が止まっている」「記事はあるけど成果につながっていない」といった状態に陥る企業が少なくありません。

このようなケースでは、無理に内製にこだわるより、外部パートナーと連携して運用の仕組みをつくるほうが、成果にもつながりやすく、コストパフォーマンスも高くなります。

BtoBの記事作成は内製すべき?外注すべき?

ここまでBtoB企業の記事作成のポイントについて解説してきましたが、外注を検討している方も少なくないのではないか、と思うので「内製すべきか?外注すべきか?」について、結論を出してみます。

内製向きの企業

記事作成代行サービスを運営する弊社Coneが、問い合わせをいただいた際に、実際に「内製が良いと思います」とお伝えした企業様の特徴、それが

【コンテンツ制作の文化が根付いている企業】です。

たとえば、常日頃からプレスリリースを書いている・メンバーが自発的にnoteなどのブログプラットフォームを活用している・コンテンツマーケティングを主体で組み立てているマーケティング組織などですね。

こういった企業の場合は、コンテンツ制作で顧客に価値を届ける「イメージ」ができています。そのため必要なのは記事作成の外注ではなく「SEOコンサル」です。

キーワード設計や内部リンク(トピッククラスター戦略)、CTA設計など、アクセス増加・売上増加につながる部分を「教育してもらう」のが効果的です。SEOに精通したマーケターを採用するのもひとつの手です。

SEOコンサルティング企業については、以下記事が参考になりますので、ご覧ください。

参考記事:SEOコンサル会社8選|費用相場から選び方、依頼前の注意点まで徹底解説!

外注向きの企業

外注が向いている企業と聞くと、「内製向きと正反対なだけでは?」と思われるかもしれません。たしかにその一面もありますが、外注で最も成果が出やすい組織には明確な特徴があります。

それは「SEOに詳しくないマーケターがいる企業」です。

マーケターが在籍しているということは、

- リード獲得数やCV数を定常的にモニタリングしている

- 自社の顧客像や訴求ポイントはある程度把握している

- 施策に対してKPIを持ち、結果に責任を負っている

このように、マーケ的な思考と目的意識はすでに備わっている状態です。そのため、オウンドメディアの運用方法さえ掴めば、コンテンツ施策から成果を出す素地は整っています。

しかし一方で、次のような課題に直面しがちです。

- SEOの専門知識までは習得できていない

- 内製で記事作成を続ける人的リソースが不足している

- 「何を書けばいいかわからない」状態で更新が止まりがち

このような企業こそ、代行会社とタッグを組み、記事の「リソース」と「ノウハウ」を補完する体制が非常に効果的です。

以下の記事では、実際に「記事作成の外注経験がある人165人」に独自のアンケートを行い、「何に失敗したのか」「どんな成果を得られたのか」などを詳しくまとめました。記事作成の外注を検討されている方は、ぜひ一度ご覧ください。

関連記事:記事作成代行会社おすすめ18選比較。調査で分かった適切な費用感と2つの選び方

弊社ConeではBtoB特化型の記事作成代行サービス「c-blog」を運営しており、構成や原稿の作成はもちろん、キーワード設計などの戦略の部分からCTA設置などの動線設計までまるっと支援しています。記事作成でお困りの際は、お気軽にご相談ください。

⇒ BtoB記事作成代行サービスc-blog:サービスサイトへ

まとめ

BtoB企業にとって、記事作成はリード獲得や売上向上に重要な施策です。本ガイドでは、以下のポイントをお伝えしました。

- 記事作成の目的は、自社の課題解決(リード獲得や業界認知度向上)

- 記事の種類は、SEO記事(疑問・課題ワード)、SEO記事(購買・検討ワード)、導入事例記事の3つ

- 記事作成は、①キーワード選定 ②コンバージョン想定 ③構成作成 ④原稿執筆 ⑤CTA設置

- 公開後は、効果測定やリライトを行い、コンバージョン率を高めることが重要

この記事作成のプロセスを実践することで、BtoB企業は成果を上げやすくなります。本記事が記事作成のなにかひとつヒントになれば幸いです。

また、記事作成の外注をご検討されている方は、以下のフォームから記事作成代行サービス「c-blog」のサービス紹介資料をダウンロードできます。

▼ c-blogの特徴や支援の流れ、資料ダウンロード!▼