オウンドメディア運用の成功法則。成果につなげる3つの運用フェーズを解説

近年、多くの企業がマーケティング戦略の一環として自社で運営するメディア、いわゆるオウンドメディアに注力しています。オウンドメディアは、自社のサービスサイトに紐づいたブログやナレッジ、ノウハウ、役立ち情報などを発信するメディアサイトのことであり、顧客獲得や売上向上に貢献する重要なツールとなり得ます。

実際に、弊社Coneのオウンドメディアも、立ち上げから2年で月間15万PV・30〜50CVを上げるまでに成長、事業成長に貢献するメディアとなっています。(25年時点20万PV / 月)

ただ、オウンドメディアの立ち上げから実際に売上を上げるまでに複数の「壁」を経験しました。その経験から、オウンドメディアを成長させるうえで抑えておくべき重要なポイントを整理したのが本記事となります。

- これから取り組むが、なにをすればいいのかわからない

- すでに取り組んでいるが、アクセスが伸びない

- アクセスはあるが、売上につながっていない

本記事を読んでいる皆様がどのフェーズで悩んでいるか、それはわかりませんが、各フェーズにおける「成果までの最短ルートである」解決策を説明したつもりです。皆様のご状況に合わせて当てはまる見出し部分だけでも読んでみてください。

本メディアを運営するConeが提供する、記事作成代行サービス「c-blog」のサービスサイトはこちら

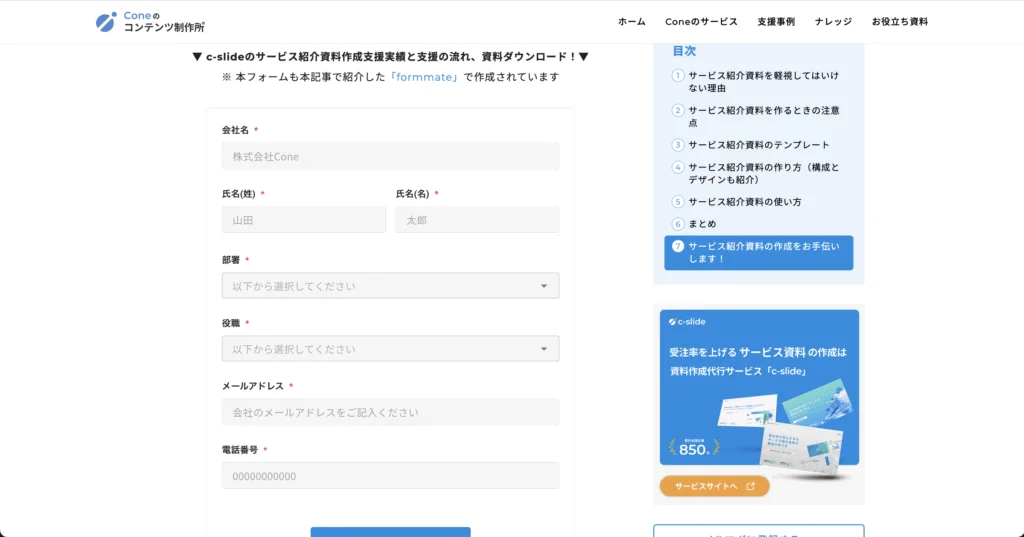

▼ c-blogのサービス紹介と支援の流れ、資料ダウンロード!▼

目次

オウンドメディア運用とは?

そもそもオウンドメディアとは、企業が自社で保有し、運営するメディアのことです。企業公式のSNSアカウントもオウンドメディアだと言えたりするのですが、基本的にはサービスサイトに紐づいたブログやナレッジ、ノウハウ、役立ち情報などが集まったメディアサイトを指すことが一般的です。

オウンドメディア運用とは、ブログやWebマガジンを通じてSEOやコンテンツを活用し、集客、ブランド強化、リード獲得を目指す戦略的な活動です。具体的には、ターゲットユーザーの課題解決に役立つ情報を発信し、検索エンジンでの上位表示やSNSでの拡散を通じて、企業の信頼性や認知度を高め、顧客との接点を増やすことを目的としています。

多くの企業がオウンドメディアに取り組む理由

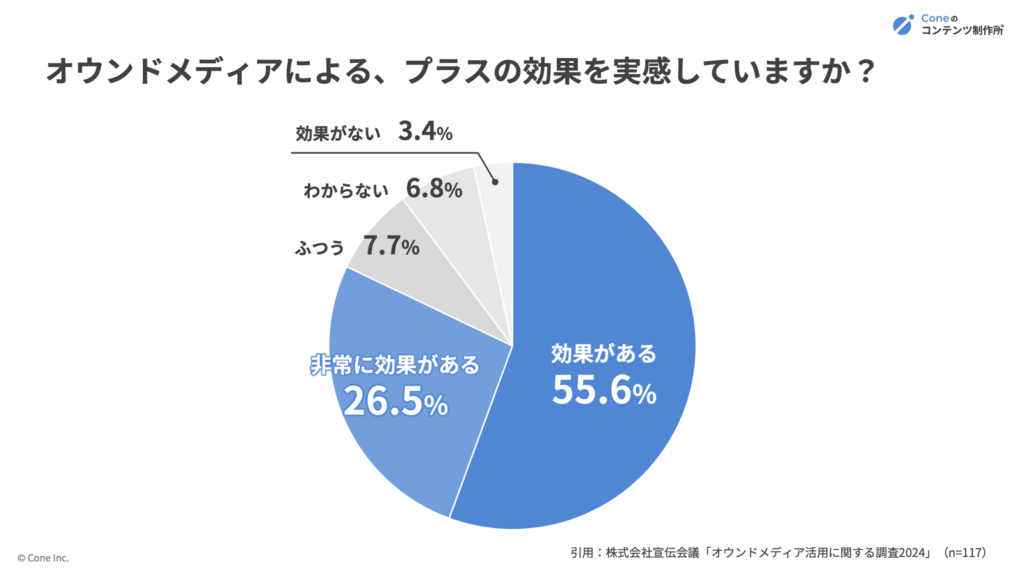

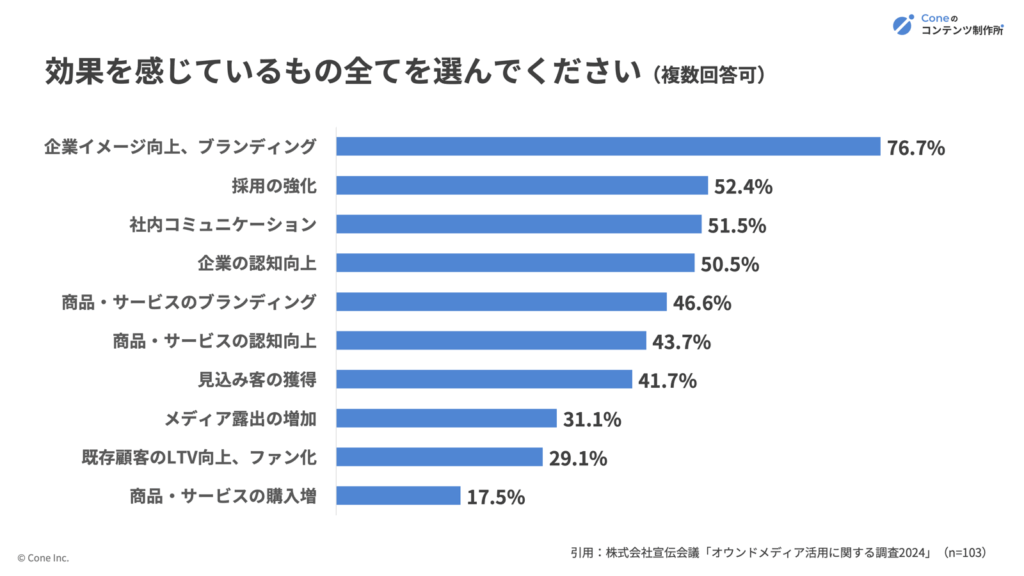

BtoBマーケティングで主流となり、多くの企業が取り組むオウンドメディアですが、実際に、株式会社宣伝会議が行なった「オウンドメディア活用に関する調査2024」によると、82.1%が「効果がある」と回答しました。

オウンドメディアの目的は企業によって異なりますが、主流な活用方法には以下のようなものがあります。

- 見込み顧客の獲得(リードジェネレーション)

- 自社サービス・製品の認知拡大やブランディング

- 採用やビジネスパートナー獲得などの副次的効果

- 営業活動の支援(セールスイネーブルメント)

では、オウンドメディアを運用してる企業は実際にどんな効果を感じているのでしょうか。同社のオウンドメディア運用で効果を感じていることに関するアンケート調査によると、「企業イメージ向上、ブランディング」が76.7%で、「採用の強化(52.4%)」「社内コミュニケーション(51.5%)」となっています。

企業にとってオウンドメディアは、単なる「記事更新の場」ではなく、営業・マーケティング・採用までを包括的に支える戦略的な資産といえる存在になりつつあるということが分かります。

弊社Coneでは、BtoBサイト制作サービス「c-web」と記事作成代行サービス「c-blog」を提供しており、オウンドメディアの構築・運用をまるっとサポートしています。これからオウンドメディアを始める方や、運用課題を抱える方は、ぜひご相談ください。

⇒ 記事作成代行サービス「c-blog」:サービスページへ

⇒ 記事作成代行サービス「c-web」:サービスページへ

オウンドメディアとWeb広告の違い

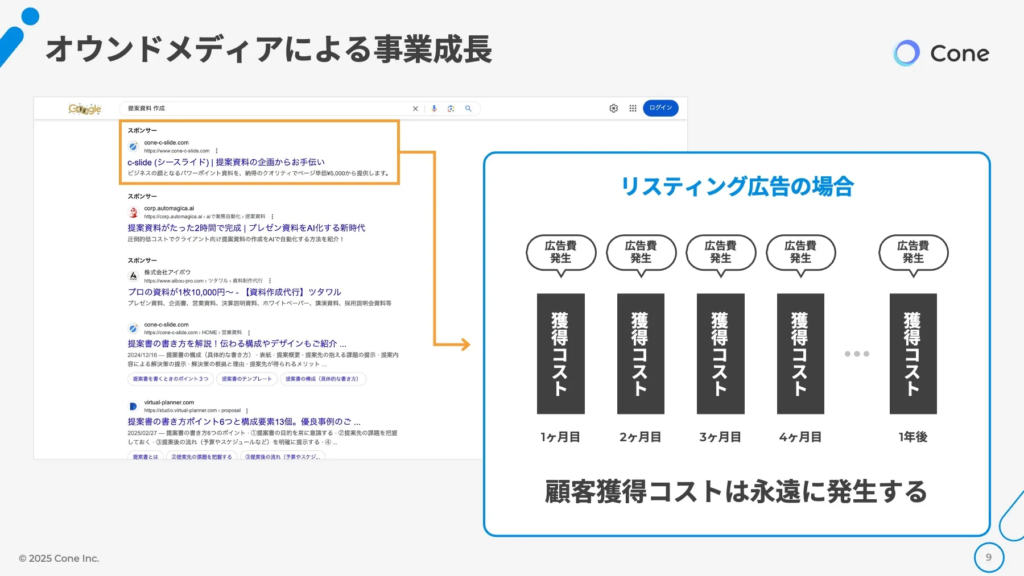

事業立ち上げ初期や、新サービスの集客を短期間で行いたい場合、多くの企業がまず活用するのがリスティング広告などのWeb広告です。広告は即効性があり、すぐに検索結果の上部に露出できるという大きなメリットがあります。

一方で、広告を停止すれば集客も止まり、顧客獲得コスト(CPA)は継続的に発生し続けるという課題があります。

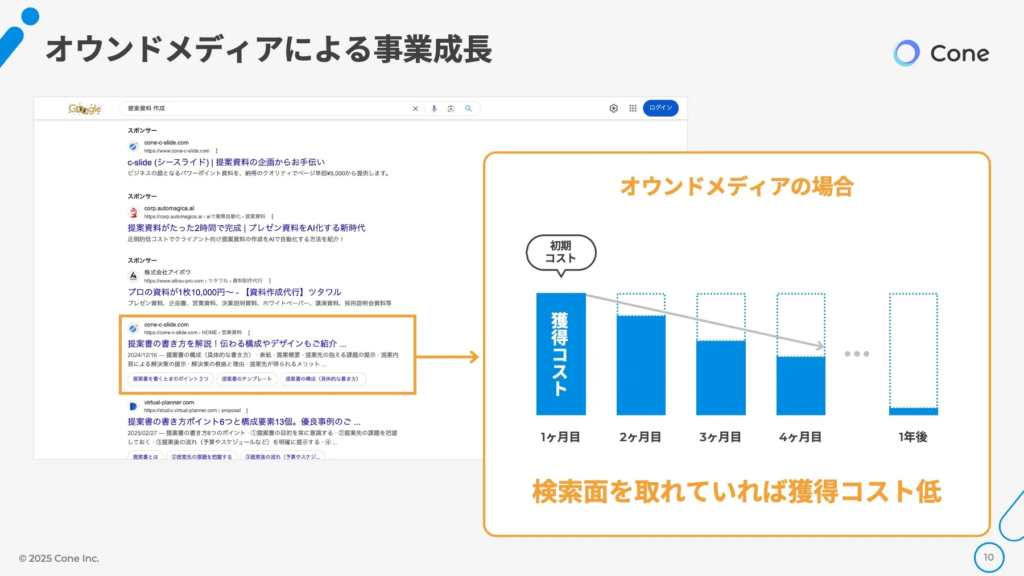

その点、オウンドメディアでは記事が検索上位に表示され続ける限り、継続的に自然流入を獲得できます。一度コンテンツを制作すれば、追加費用をかけずに顧客を獲得し続けることが可能になる、まさに顧客獲得単価が下がっていく「資産型」のマーケティング手法と言えます。

オウンドメディアの運用は、単なる集客手段としてだけでなく、「指名検索の増加」や「検討期間の短縮」にも貢献します。

たとえば、多くの見込み顧客は

記事閲覧 → 一度離脱 → 再度課題が顕在化 → サービス名で検索 → 問い合わせ

という行動を取ることが多く、有益な記事が信頼獲得の第一歩になります。

この段階で「〇〇と言えばこの会社」と想起される状態になっていれば、競合との比較検討の必要がなくなり、受注率の高いリードが生まれます。

たとえば、資料作成代行サービスc-slideを運営している弊社では『営業資料の作り方と必須4ページ。構成やデザインも解説』という記事を公開しているのですが、「あの記事をみてc-slideさんを知り、資料を外注する際は御社だなと思い、問い合わせしました!」というお声を多数いただいているため、オウンドメディアは「指名検索からの依頼」に効果があると実感しています。

オウンドメディアにおけるKPIの設定方法

オウンドメディアは、ただ記事を更新するだけでは成果を出しにくいです。明確な目標(KGI)を定め、それに向けた段階的なKPIを設定することで、効果を可視化し、継続的な改善が可能になります。ここでは、初心者にも分かりやすく、KPI設定の基本的な流れを説明します。

まず、オウンドメディアの最終的なゴール=KGIを明確にしましょう。KGIが曖昧だと、記事の方向性や優先順位がブレてしまいます。

KGIの例には以下のようなものがあります。

- 問い合わせ件数を増やす

- 資料請求を増やす

- 商談化率を上げる

- 質の高いリード(長期的な顧客価値=LTVが高い)を獲得する

- 採用エントリーを増やす(採用メディアの場合)

KGIはビジネスの目的に直結するものに設定しましょう。たとえば、B2Bなら「商談数」、B2Cなら「購入数」、採用なら「応募数」などです。

KGI達成のためには、ユーザーの行動を「集客 → 接点獲得 → コンバージョン → 長期的な貢献」の4つのフェーズに分け、それぞれにKPIを設定します。これで、どの段階で何を改善すべきかが明確になります。

| フェーズ | KPI例 | 目的 |

|---|---|---|

| 集客 | 検索からの訪問数、SNS経由の訪問数、記事のページビュー(PV)、滞在時間、直帰率 | 多くの人にコンテンツを見てもらう、興味を引く |

| 接点獲得 | ホワイトペーパーのダウンロード数、メルマガ登録数、CTA(行動喚起ボタン)のクリック数 | ユーザーの連絡先を獲得し、関係を築く |

| 商談・CV | 問い合わせ数、資料請求数、商談化率、企業名での検索数 | 実際の成果(購入や商談)に繋げる |

| 長期的貢献 | ブランドの認知度、企業名検索数、リードの質、LTV | 信頼を築き、長期的な成果を出す |

オウンドメディアの効果はすぐに出ないことが多いです。そのため、「短期(1~3ヶ月)→ 中期(3~6ヶ月)→ 長期(6ヶ月以上)」の3段階でKPIを設定し、段階ごとに改善を進めます。

| 期間 | 主なKPI | 改善アクション例 |

|---|---|---|

| 短期(1~3ヶ月) | 記事のPV数、検索順位、流入元の割合 | 記事タイトルの改善、構成の見直し、内部リンクの強化 |

| 中期(3~6ヶ月) | CTAのクリック率、ダウンロード数 | CTAボタンの位置やデザインの調整、リード獲得の仕組み作り |

| 長期(6ヶ月~) | 問い合わせ数、コンバージョン率(CVR)、LTV | メールでのフォローアップ強化、営業との連携、成功事例の追加 |

オウンドメディアは「点」ではなく「線」で成果を出す施策です。KGIを明確にし、フェーズごとのKPIを設定することで、継続的な改善と成果の積み上げが可能になります。まずは小さな目標(例:PV数増加)から始め、徐々に問い合わせや商談へと繋げていきましょう。

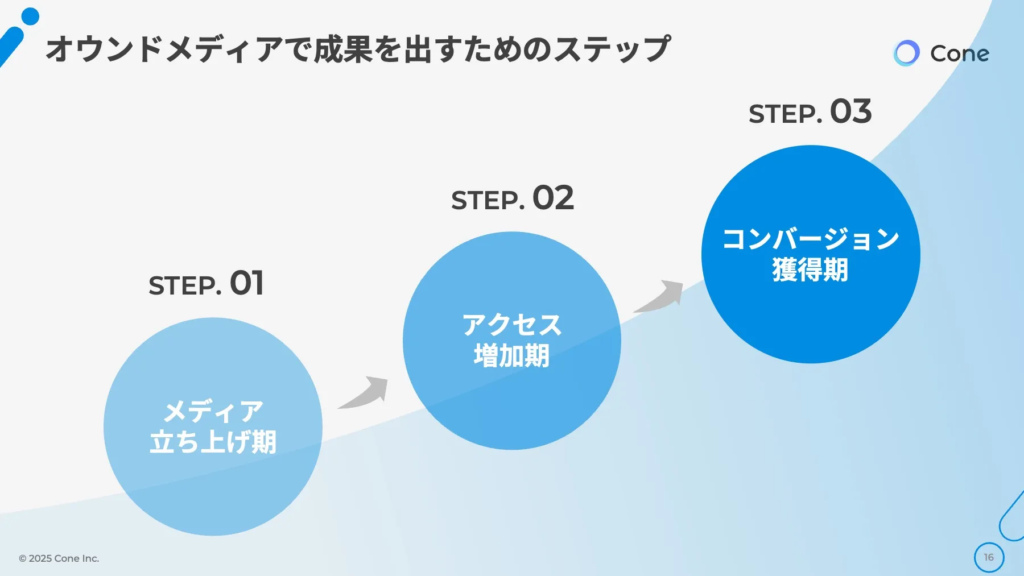

オウンドメディア運用で成果を出すための3フェーズ

オウンドメディアで成果を出すまでの道のりを「立ち上げ期」「アクセス増加期」「コンバージョン獲得期」の3つのフェーズに分けて解説しています。

立ち上げ期

立ち上げ期は、オウンドメディアの基盤を構築するための重要な時期です。ここで間違った方向性ではじめてしまうと後々「アクセスが伸びない」「売上につながらない」などの課題につながってしまいます。また運用体制を整えておかないと、更新が停滞し、オウンドメディアの運用自体が終了してしまう可能性もあります。

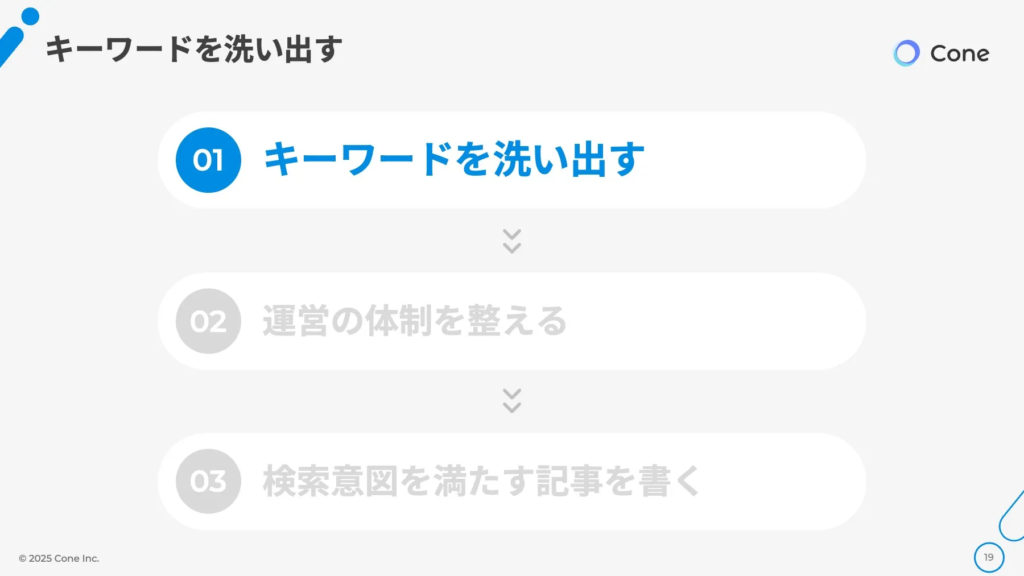

具体的にやるべきこと以下の3つ。

- キーワードを洗い出す

- 運営の体制を整える

- 検索意図を満たす記事を書く

アクセス増加期

アクセス増加期は、コンテンツを充実させ、多くの人にメディアを訪れてもらう時期です。いつまでも「キーワードに準じて新たな記事を公開する」だけではアクセスが伸び悩みます。コンバージョンを上げて売上につなげていくためには他のアクションが必要です。

具体的にやることは以下の3つ。

- 結果が出ている記事に寄せるリライト

- オリジナルコンテンツを作ってシェアの獲得

- 上位表示しやすい状態から新規記事の展開

コンバージョン獲得期

コンバージョン獲得期は、メディアに訪れた人を顧客へと転換させる時期です。アクセスが増えてきたとしても「売上」につながっていなければ意味がありません。BtoBのオウンドメディアは特に事業課題を解決するためのものです。冒頭でお伝えしたとおり「顧客獲得コストの削減」や「検討期間短縮」などによる売上拡大です。

具体的にやることは以下の3つ。

- CTAを再配置する

- コンバージョンがとれる記事に集中する

- ホワイトペーパーとの掛け算

ここから、実際に各フェーズで取り組むべきポイントを具体的に解説していきます。

1. オウンドメディアの立ち上げ期にやること

立ち上げ期は、オウンドメディア運用の土台を築く非常に重要な期間です。この時期に適切な準備を行うことで、その後の成長が大きく左右されます。最初からアクセスもコンバージョンも起きない記事を書くことが決定してしまっていると、どれだけ根気よく続けても成果が出ません。

ただ、立ち上げ期はとにかく「記事の公開本数」を追うことをおすすめします。どのメディアでも言われていることですが、オウンドメディアはスタートしてから最低でも3ヶ月程度は完全に無風です。記事が上位表示されるには、サイトの年齢も大きく関わってきます。

最初は結果(アクセス・CV)が出ないのですが、その結果を出すためにはまずはGoogleさんに弊社のメディアにはちゃんと記事があるよ、と伝えないといけないのです。(クロールやインデックスというものです、知らない方は調べてみてね)

それを理解すれば、まず重要なのは「正しい方法で続けること」になります。ここから、この立ち上げ期でやるべきことを3つ説明してきます。

1-1. キーワードの選定

オウンドメディアの方向性を決める最初のステップは、キーワードの選定です。適切なキーワードを選ぶことで、ユーザーのニーズに応え、成果に繋がるコンテンツを作れます。以下で、キーワード選定の流れを分かりやすく説明します。

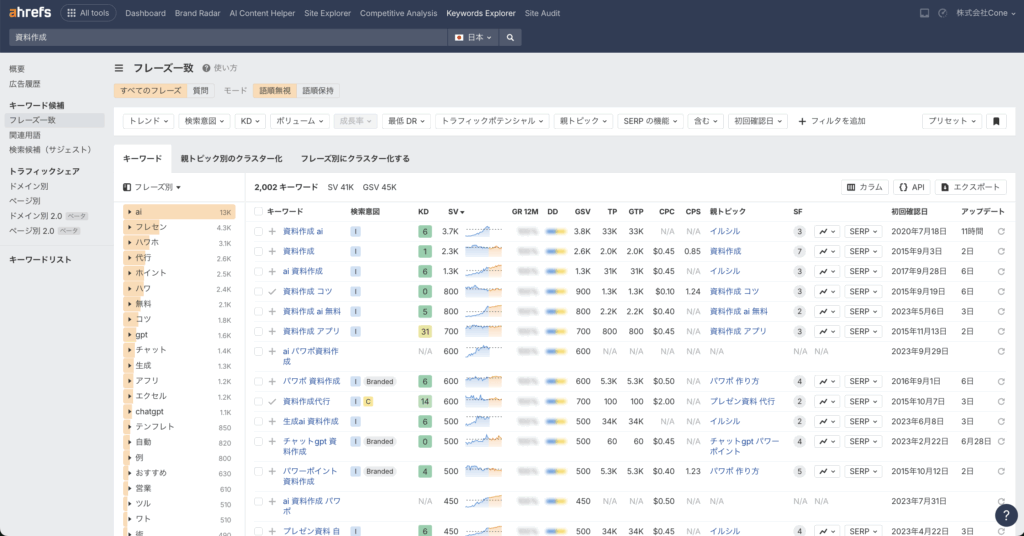

ツールを使って選定する

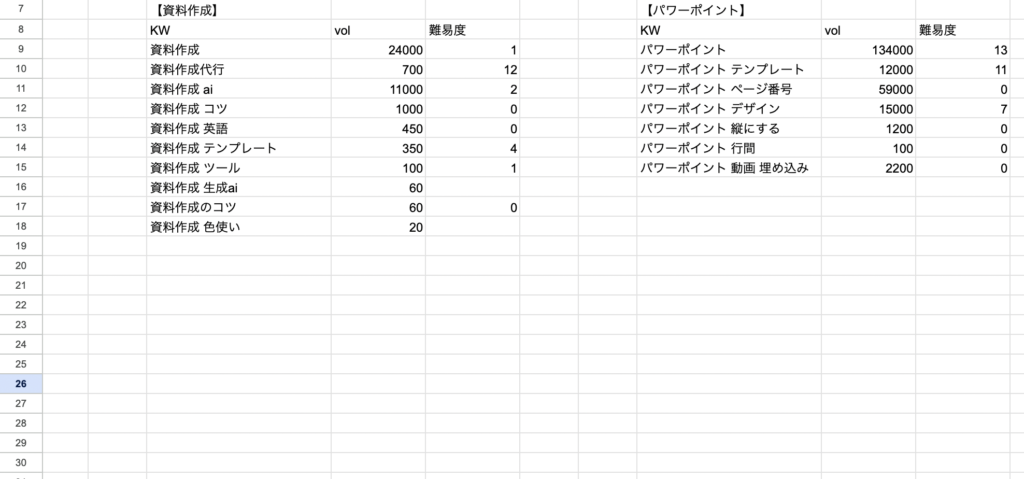

まずは、自社の事業に関連するキーワードを洗い出します。たとえば、資料作成代行サービスなら、「営業資料 作成」「採用ピッチ資料」「ホワイトペーパー 制作」「会社紹介 資料」などが候補です。思いつくキーワードをスプレッドシートにリストアップしましょう。

思いつくキーワード数に限界を感じたら、SEOツール「Ahrefs」を使うと、キーワードの検索ボリューム(ニーズの大きさ)や難易度(競合の多さ)を確認することができます。

たとえば、「資料作成」と入力すると、このように関連キーワードを確認できるので、これをスプレッドシートにまとめます。この作業で、どのキーワードが自社に適しているか見極めやすくなります。

重複キーワードを整理する

次に、リストアップしたキーワードの中から、検索意図が重複するものを整理します。同じ検索意図のキーワードを残すと、似た内容の記事が増え、工数が無駄になり、Googleからの評価も下がる可能性があります。

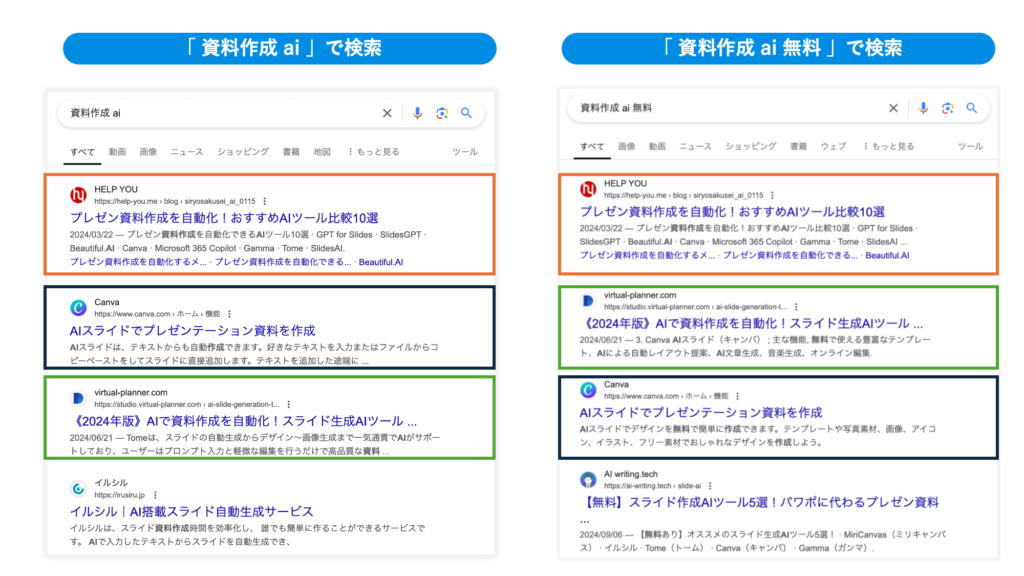

整理の方法は簡単です。スプレッドシートのキーワードを一つずつ検索窓に入力し、上位表示されるページを確認します。

たとえば、「資料作成 ai」と「資料作成 ai 無料」で同じような記事が上位に表示される場合、検索意図が同じと判断できます。この場合、検索ボリュームが小さい方を削除し、1つのキーワードにまとめましょう。

検索意図の種類ごとに分類

選定したキーワードは、検索意図に応じて以下の3種類に分類します。それぞれの特徴と役割を理解して、バランスよくキーワードを選びましょう。

【アクセス獲得のためのキーワード】

自社事業に関連する幅広いキーワードで、「意味を知りたい」といった検索意図が中心です。例えば、「資料作成 とは」などが該当します。検索ボリュームが大きく、流入数が増える一方で、問い合わせや購入に直結しにくいのが特徴です。ただし、わかりやすいコンテンツを提供することで、「このメディアは信頼できる」という印象を与え、滞在時間や再訪率の向上に繋がります。

【ナーチャリング(リード育成)のためのキーワード】

ユーザーが問題解決の方法を探しているキーワードで、「〇〇 作り方」など、やり方が分からない場合に検索されます。例えば「営業資料 作り方」などが概要します。自分で試してうまくいかなかった場合に問い合わせに繋がる可能性があるため、記事内にサービスサイトへのリンクを自然に配置し、「弊社でサポートできます」と伝えるのがポイントです。

【クロージング(リード獲得)のためのキーワード】

自社サービスの導入を検討しているユーザーが検索するキーワードで、「〇〇 外注」「〇〇 会社」「〇〇 費用」などがあります。例えば「資料作成 代行 費用」などが該当します。クロージングキーワードの記事に訪問する読者は「サービス導入する気満々」なので、文中でがっつり自社サービスの紹介を入れてしまって大丈夫です。

クロージングに近いキーワードはコンバージョンに繋がりやすく、アクセス獲得キーワードは認知度向上に役立ちます。キーワード選定後は、アクセス獲得系ばかりになっていないか確認し、ナーチャリングやクロージング系のキーワードがバランスよく含まれるように調整しましょう。

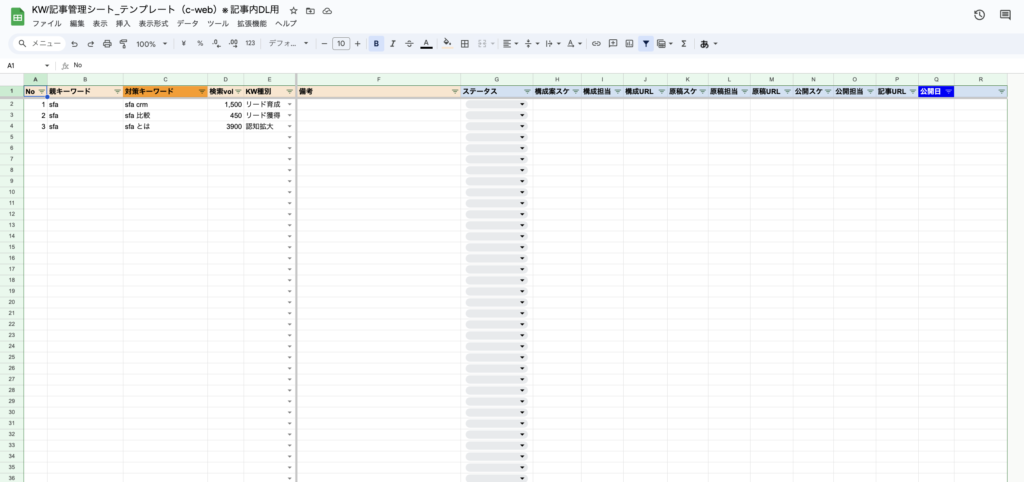

キーワードはスプレッドシートで管理すると便利です。テンプレートを用意していますので、ステータス等は自社用にカスタマイズしてご活用ください。

また、キーワードの選定方法は以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はご覧ください。

関連記事:SEOキーワード選定のやり方5ステップ。無料で使えるツール&よくある失敗まで

弊社Coneでは、記事作成代行サービス「c-blog」を運営してます。キーワード設計などの戦略部分から原稿の執筆、CTAなどの導線設計までワンストップで支援可能なので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

⇒ 記事作成代行サービス「c-blog」:サービスページへ

1-2. 運用体制の整備

キーワードを選定したら、継続的に記事を制作・公開するための運用体制を整えることが不可欠です。

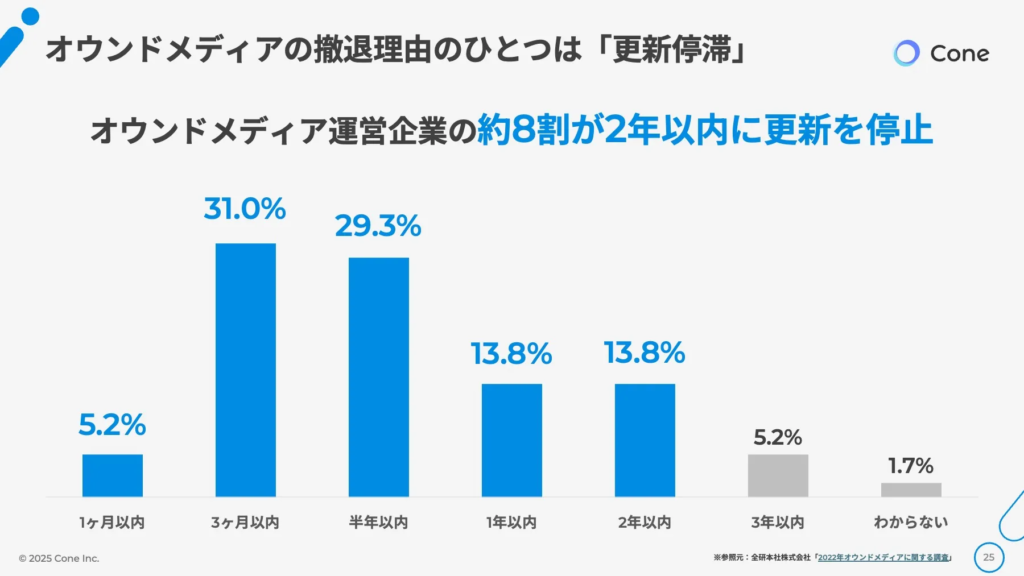

実は、Zenken株式会社による『オウンドメディアに関する調査』によると、オウンドメディアを始めたものの、2年以内に更新が止まってしまう企業が約8割とされており、継続することの難しさが指摘されています。

オウンドメディアの運用を滞らせないためには、以下の3つのポイントを徹底する必要があります。実際弊社もこの3ポイントを抑えることで更新を止めることなく運用を継続することができています。

- 現場メンバーの中から、記事作成を担当する人を複数名任命する

- 選定したキーワードに基づき、公開までのスケジュールを確定させる

- オウンドメディア全体の進行を管理する責任者を任命する

要するに「書く人」「書くテーマ(キーワード)」「書く時間(スケジュール)」「全体を管理する人」を明確にすることが、運用体制を整える上で重要だということです。

加えて、上記「3」のオウンドメディア全体の責任者は事業責任者や経営者であることが望ましいのですが、それが厳しい場合は定例ミーティングなどを通して参加してもらいます。

そもそも論、事業責任者や経営者がオウンドメディアを運用する目的や重要性を自ら理解している状態が必要だからです。そうでない場合、先述の通り社内理解が得られない&優先度が低下して、更新が止まってしまうというケースが散見されます。

1-3. 記事の執筆・公開

運用体制が整ったら、いよいよ記事の執筆と公開です。立ち上げ期においては、選定したキーワードの検索意図を満たす質の高い記事を作成することを意識します。

立ち上げ期に重要なのは、まずメディアをスタートさせ、定期的にコンテンツを公開していくことです。たとえ最初の記事が完璧でなくても、継続することで徐々にメディアとしての力が高まっていきます。

が、

やはり最初から記事の品質は非常に重要で、最もこだわるべきポイントです。

記事作成AIツールも多数リリースされ、「このテーマで記事を書いて」といえばだれでもそれなりの記事コンテンツを作成できてしまうため、世の中の記事数が爆増しています。その記事を表示するGoogleさんも、ユーザーの検索結果に最適な記事を上位表示するための企業努力をさらに強化しています。

つまり、「読者にとって役に立たないとりあえず作ってみた記事」を公開したとしても、上位表示もされない・むしろメディアの評価を落としてしまう、という状況になってきているのです。

では、どのような記事が役に立つコンテンツなのでしょうか。それは次項の「2. アクセス増加期にやること」で詳しく説明します。ここでは基本的な記事の書き方について解説していきます。

記事の書き方として意識すべきポイントは以下の2つだと考えています。

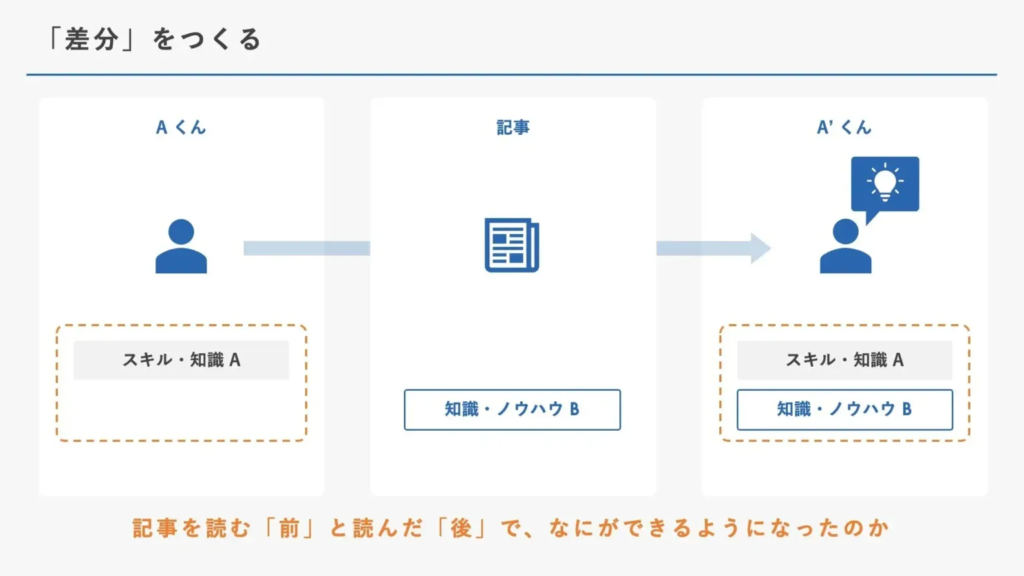

- 「差分」を意識すること

- 指単位で行動できる文章であること

記事の構成を作成する際に重要な考え方が、読者が「記事を読む前と読んだ後でなにができるようになっているのか」というもので、弊社ではこれを「差分」と呼んでいます。

記事を読む人は「〇〇ができない / 知らない」くて「できるようになりたい / 知りたい」から検索をしています。たとえば、【記事作成 コツ】というキーワードなら「記事作成のコツを知りたくて」検索しているため、ちゃんと「いままでより高いクオリティで書けるようになる」のがゴールであり、本記事の「差分」となります。

この「差分」によってかなり構成が変わってくるのがポイント。

「今までより高いクオリティで記事がかけるようになる」が差分であれば、記事作成のコツだけ構成に内包されていればいいかもしれません。しかし、「時間をかけずにさらっと記事をかけるようになりたい」と差分を設定したとすれば、簡単に真似できる文章術を紹介したほうが良いでしょう。

また、構成を立てる段階でも意識しておきたいのが、書く記事構成は「指単位で行動できる」ようになっているかどうか、です。

たとえば、【記事作成 コツ】のテーマで、

本文は見やすく改行しましょう

という内容があったとしても、読み手は「どれくらいで」「どのように」改行すればいいのかわかりません。

そういうときに使えるのがこの「指単位で行動できるレベルに落とし込まれているか」という考え方です。

本文は見やすく改行しましょう

よりも、

意味としてのひとかたまりで、目安は3文程度で改行しましょう

と、伝えてもらったほうが読者はキーボードをたたける(指単位で行動できる)でしょう。

この指単位で行動できるかどうか、というのは構成をつくる段階で意識しておきましょう。それができていないと、他の凡庸な記事と変わらない記事になってしまいます。

「差分」に合わせて、自社記事が指単位で行動できるような内容になっていて、読者が最大限「〇〇できるようになっている」記事になっているかが重要になります。

さらに、文章を読みやすくデザインする必要もあります。そのポイントについては以下記事で詳しく解説していますのでそちらをご覧ください。

関連記事:記事作成のコツ。2つの考え方と4つの文章術で「読まれる記事」に

2. オウンドメディアのアクセス増加期にやること

ある程度の記事数が公開され、メディアの基礎ができた段階がアクセス増加期です。この時期には、より多くの人にメディアを訪れてもらうための施策を実行していきます。

コンバージョン(≒問い合わせからの売上創出)を生むためには、まずはメディアへの訪問者数を増やす必要があります。

そのため、アクセス増加期に追うのは「上位表示記事数」や「PV・トラフィック」などになります。後述しますが、KPIとしてSNSシェア数を追いかける企業もいますね。

順序としては、まずは【1】自然検索からの流入を確実に増やしていく【2】SNSや外部メディアからの流入を増やしていく、で「上位表示されやすい」メディアに育てます。そして、その状態から【3】新規記事執筆の数を増やし、理想的なアクセス数の増加を図ります。

そのために実施すべき3項目を解説していきます。

2-1. リライトの実施

立ち上げ期に記事を多数公開したと思いますが、記事を公開するだけではなかなか上位を獲得できないのがSEOです。公開した記事を上位表示させるためにできることとして以下のような施策があります。

- 上位表示できているキーワード群に集中して執筆

- 他サイト・他メディアからの被リンク獲得

- 回遊率を高めるための内部リンクの設置

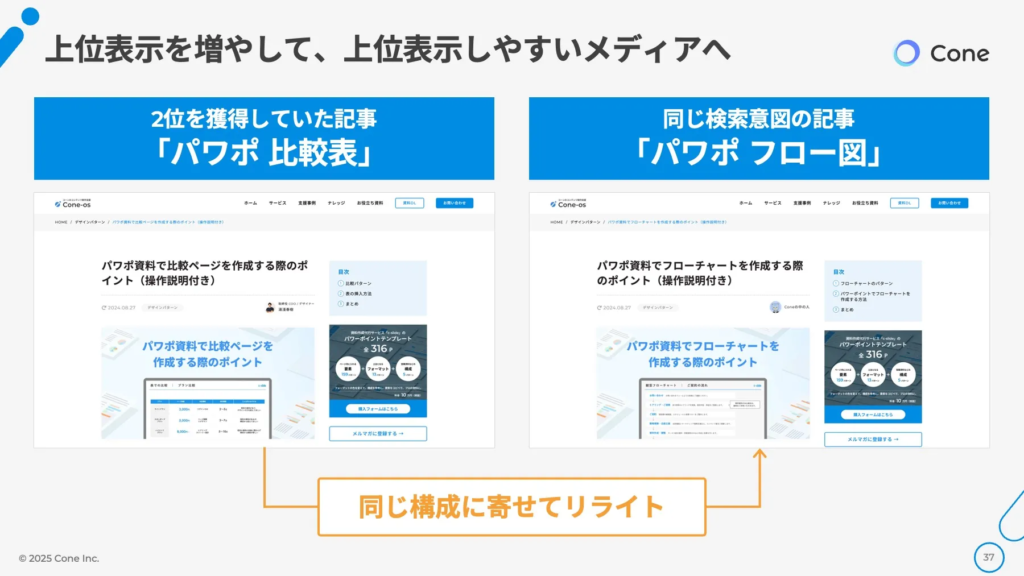

「SEO対策」などで検索してみてください。上記を含むさまざまな施策がリストアップされていると思います。弊社Coneでも上から順番に実施してきましたが、結局一番効果があったのが「結果が出ている記事に寄せるリライト」でした。

具体的には、すでに上位表示されている記事と検索意図が同じキーワードで作成したものの、順位が低い記事について、上位表示されている記事の内容構成やタイトルを参考に、大幅に修正するという手法です。

例として、「パワポ フローチャート」というキーワードで圏外だった記事を、「パワポ 比較表」という同様の検索意図のキーワードで2位を獲得している記事の内容に合わせてリライトした結果、「パワポ フローチャート」の記事も2位に上昇しました。

もちろん「比較表」と「フローチャート」は作り方が異なるため、作り方の説明は異なりますが、ほぼ同じタイトルと構成になっていると思います。

関連記事1:パワポ資料で比較ページを作成する際のポイント(操作説明付き)

関連記事2:パワポ資料でフローチャートを作成する際のポイント(操作説明付き)

2-2. シェアの獲得

アクセス数を増やすためには、検索エンジンからの流入だけでなく、ソーシャルメディアからの流入や、他のウェブサイトからの被リンクも重要になります。そのために効果的なのが、オリジナルコンテンツの作成です。

SEO担当者やオウンドメディア運営者ならよく耳にするオリジナルや独自性の重要性。弊社では、オリジナルコンテンツとは「Chat GPTに聞いても出てこないような、世の中にまだ出ていない情報や知識、経験」と定義しています。

例えば、転職サイトの情報だけでなく、実際に転職した人の生の声などが、ユーザーにとって価値のあるオリジナルコンテンツとなり得ます。

弊社メディアで例をあげると、一般的なSEO記事とは、検索すれば出てくるだれでも書けるような内容をわかりやすくまとめた、以下のような記事のことで、スライドマスターの使い方がわかっていれば書ける記事です。

一方、オリジナルコンテンツとは、自社の経験やノウハウに基づいたネットに落ちていない情報を提供する、以下のようなコンテンツのこと。以下の記事は、弊社が資料作成代行サービスを運営する中で制作・蓄積してきた資料データから図解パターンを39種類に分類し、100以上の図解を掲載した記事になります。今でも月間5万人程度が訪問する人気コンテンツとなっています。

後者のようなオリジナルコンテンツは、読者のニーズを深く満たすため、SNSでのシェアや引用(被リンク)を獲得しやすく、結果的にGoogleからの評価も高まります。

弊社Coneが考えるオリジナルコンテンツには、以下のような種類があります。

【オリジナル調査】

自社が顧客に行ったアンケート結果などをまとめたもので、弊社Coneの記事では、以下のような記事が「オリジナル調査型」に該当します。

【ブックマーク】

手元に置いておきたくなるコンテンツやチェックリストで、弊社Coneの記事では、以下のような記事が「ブックマーク型」に該当します。

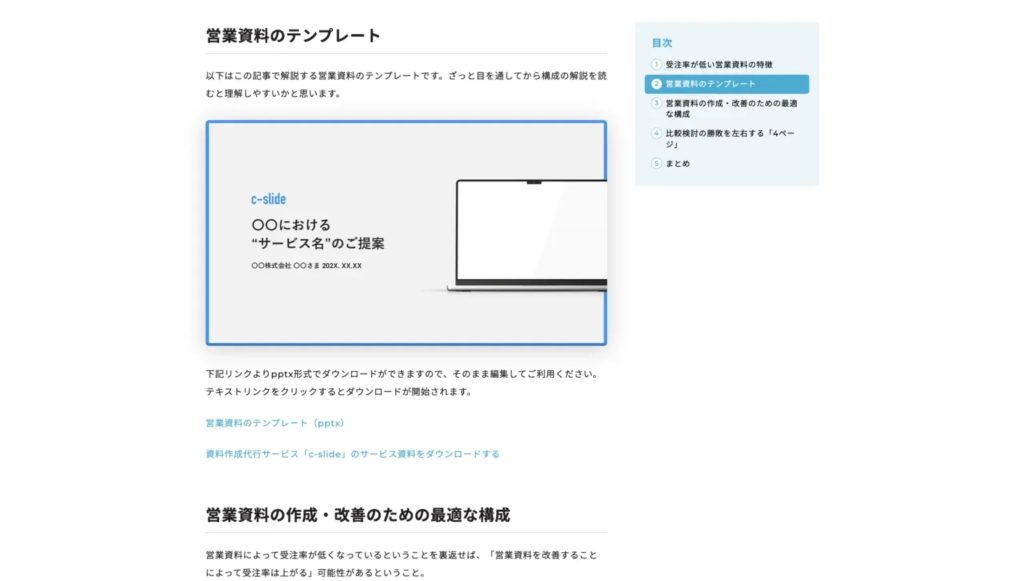

【テンプレート】

読者がダウンロードして編集・利用できるもので弊社Coneの記事では、以下のような記事が「テンプレート型」に該当します。

【裏側・レシピ】

成功事例やノウハウ、試行錯誤の過程などを共有するストーリーコンテンツで、弊社Coneの記事では、以下のような記事が「裏側・レシピ型」に該当します。

これらのオリジナルコンテンツを作成し、積極的に発信していくことで、メディアの評価が高まり、上位表示されやすい、アクセスが集まりやすいメディアへと成長していくことができます。

2-3. 新規記事の執筆

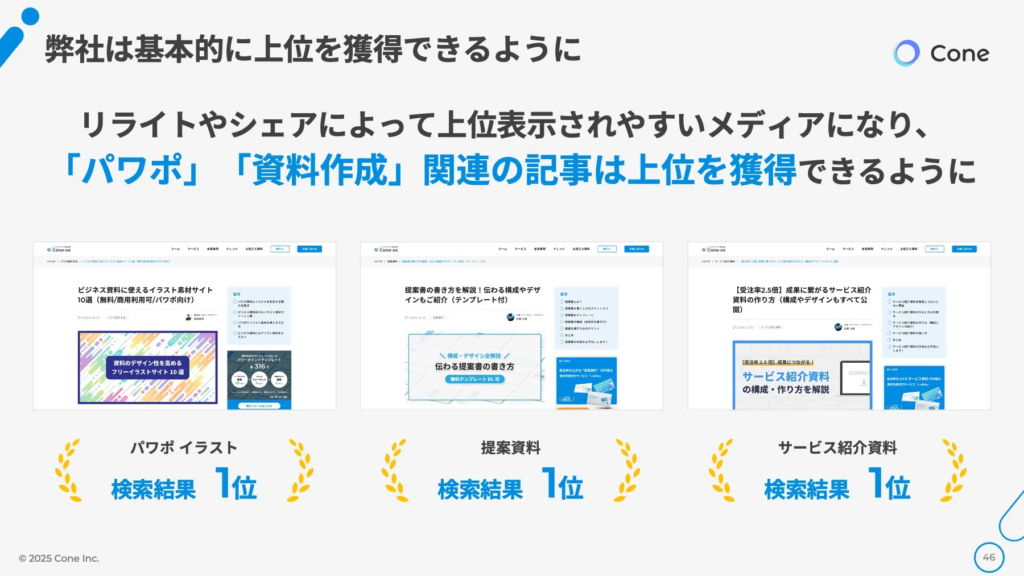

結果が出ている記事に寄せるリライトでの上位表示増加と、オリジナルコンテンツを公開しSNSシェアが獲得できはじめたら、オウンドメディアのGoogle評価が向上しています。

- リライト→上位表示数増加→Google評価向上

- オリジナルコンテンツ→シェア数増加→Google評価向上

この段階まで来ると、メディアの信頼性も高まっているため、自社事業に関連のあるキーワードかつ質の高いコンテンツであれば、比較的上位表示されやすくなっているはずです。

そのため、どんどん新規記事を執筆・公開していくことで、さらに上位表示記事が増え、オウンドメディアへのアクセスを増やすことができるわけです。

実際に、弊社のオウンドメディアでもパワポ系のキーワードで新規記事を書くと、高確率で上位表示される状態が作れています。

記事作成代行サービス「c-blog」では、詳細なヒアリングをもとにオリジナルコンテンツを作成することができます。「自社のオリジナルとなるコンテンツがわからない」とお困りの際は、お気軽にご相談ください。

⇒ 記事作成代行サービス「c-blog」:サービスページへ

3. オウンドメディアのコンバージョン獲得期にやること

アクセス数が増加してきたら、次のステップはメディアに訪れたユーザーを顧客へと転換させることです。このフェーズでは、コンバージョンを最大化するための施策を実行していきます。要するに「オウンドメディアから売上をつくる」ステップです。

コンバージョン獲得期に追うのは、文字通りコンバージョンです。事業戦略や商材によって異なりますが、たとえば「問い合わせ」「資料ダウンロード」「無料トライアル申込」「セミナー・イベント申込」などがそれに該当します。

アクセスが増加してきたら多少なりともコンバージョンは発生していると思います。しかし、その数は本来獲得できる数の1/10程度かもしれません。ここから、このコンバージョン獲得期でやるべきことを3つ説明してきます。

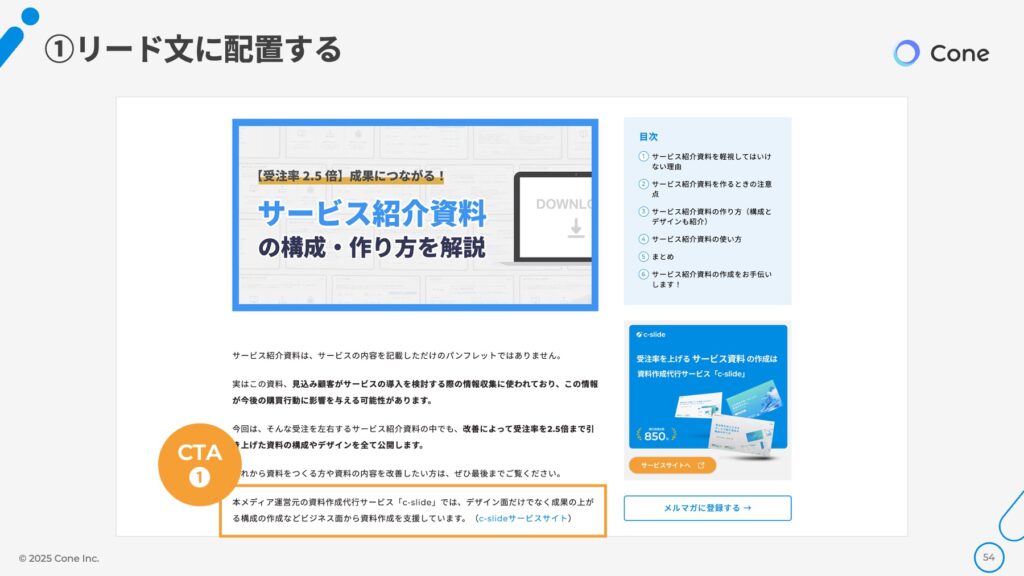

3-1. CTAの再配置

コンバージョンを獲得するために非常に重要なのが、CTA(Call to Action:行動喚起)の最適化です。CTAは自社サービスサイトへのリンクや、問い合わせを促すボタンなどの要素ですね。

CTAを記事の最後に「サービスはこちら」「お問い合わせはこちら」といったリンクを設置するケースが多いですが、それだけでは不十分です。

なぜなら、記事を最後まで読むユーザーは限られているため、途中で離脱したユーザーに自社サービスを認知してもらう機会を逃してしまう可能性があるからです。

まずはリード文。記事の冒頭、目次の前に、メディアの紹介と関連サービスのCTAを設置します。記事を読む前に、読者に「運営企業の〇〇はこんなサービスを運営していますよ」と自社サービスのPRを行います。

目的としては、途中で離脱する前に自社サービスを認知してもらうことですが、意外と「すでにサービスを探している層」も存在するため、この最初の場所にCTAを設置するだけでも効果が出る場合があります。

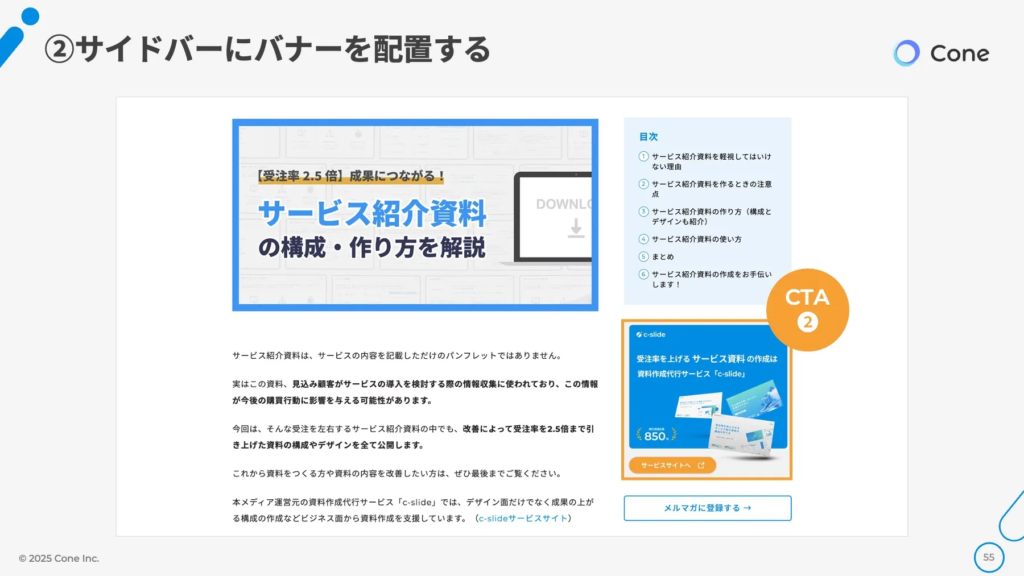

2つ目はサイドバーに、バナー形式でサービスサイトへのリンクを設置するというもの。リード文中などの「テキスト形式」であれば読み飛ばされて認知されない可能性もあります。

そのため、記事を読んでいる最中にも常に視界に入るように、本文とは別の場所に視覚情報としてのCTAを設置することで、CTAを認知する確率を上げることができます。

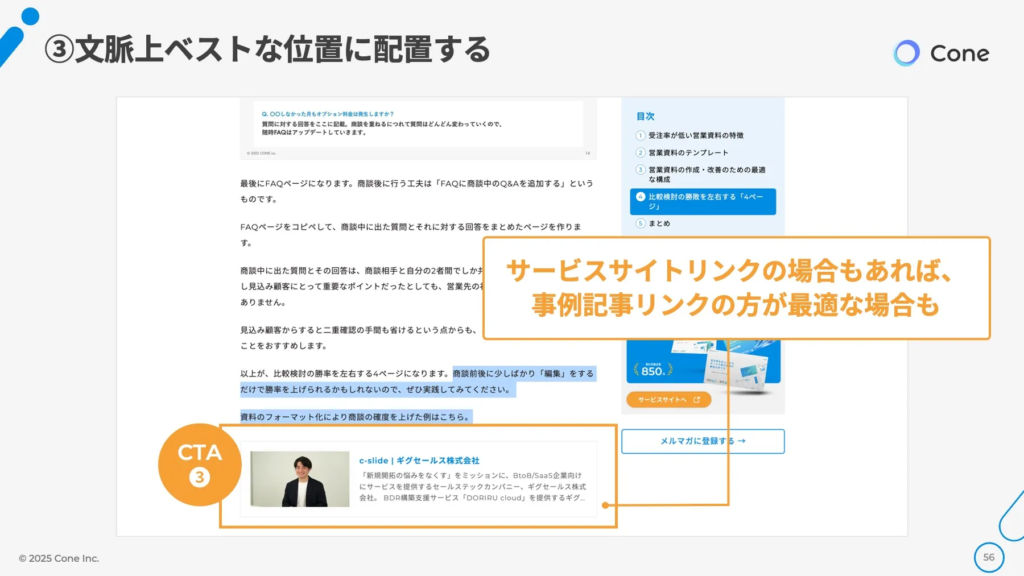

最後は本文中にCTAを設置する方法。これを最後の「まとめ」や「最後に」だけに設置する企業が多いのですが、その数を文中で増やしていくイメージです。

記事の内容と関連性の高い箇所に、事例紹介や関連資料へのリンクなどを設置します。

例えば、【営業資料 作り方】の記事内に「商談後にスライドを数枚差し替えることで受注率が上がる」といった情報の下に『そのスライドを差し替えて受注率を向上させた事例があります』と自社の支援事例記事URLを設置するなど、して次に気になるであろうことをCTAとして設置するわけです。

これらのCTAを「適切な箇所」に「増やす」ことで、サービスサイトへの流入数を増やし、コンバージョンに繋げることが期待できます。

3-2. CV獲得記事の特定

次に重要なのが、すでにコンバージョンを獲得できている記事を特定し、さらに注力するという戦略です。

ある記事から、サービス資料のダウンロードや問い合わせが多かった場合、その記事はコンバージョンに貢献している可能性が高いと言えます。そのコンバージョンが獲得できている「ある記事」を特定することができれば、以下2つのステップでコンバージョン総数を増加させることができます。

- そのコンバージョンが獲得できている記事からのCV数を増やす(垂直増加)

- 同じような記事を執筆・公開することで同じくCVを発生させる(水平増加)

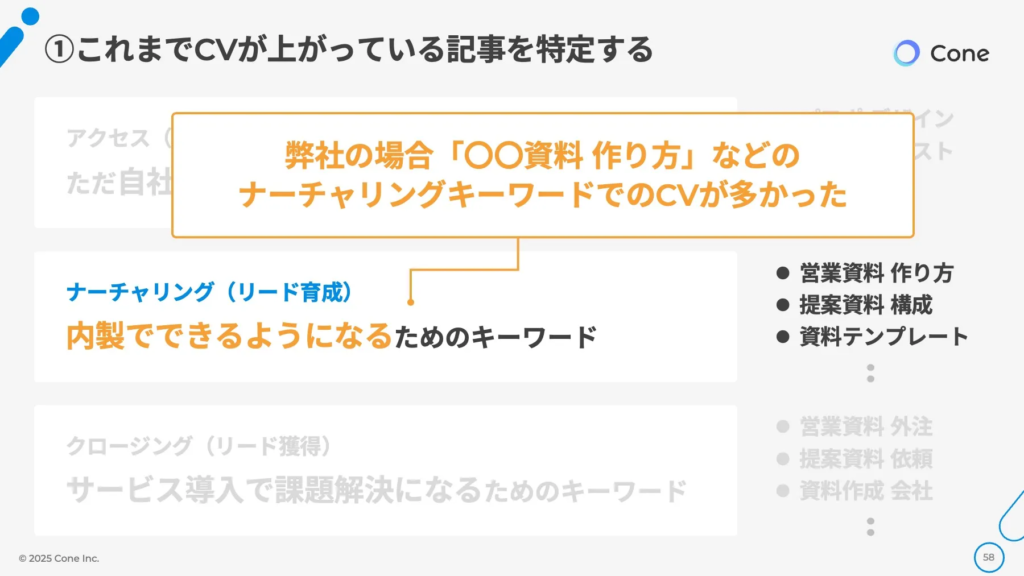

どのキーワードでコンバージョンが発生しているのかを把握することが最初のステップです。「立ち上げ期にやること」で解説したキーワードの種類分類がここで役に立ちます。

すぐにリード獲得や購買につながりそうなクロージングキーワード(例:営業資料 外注)が最もコンバージョンが発生しやすそうなキーワードですよね。しかし、弊社Coneの場合、意外にもナーチャリングキーワード(例:営業資料 作り方)が最もコンバージョンが起きているキーワード種類でした。

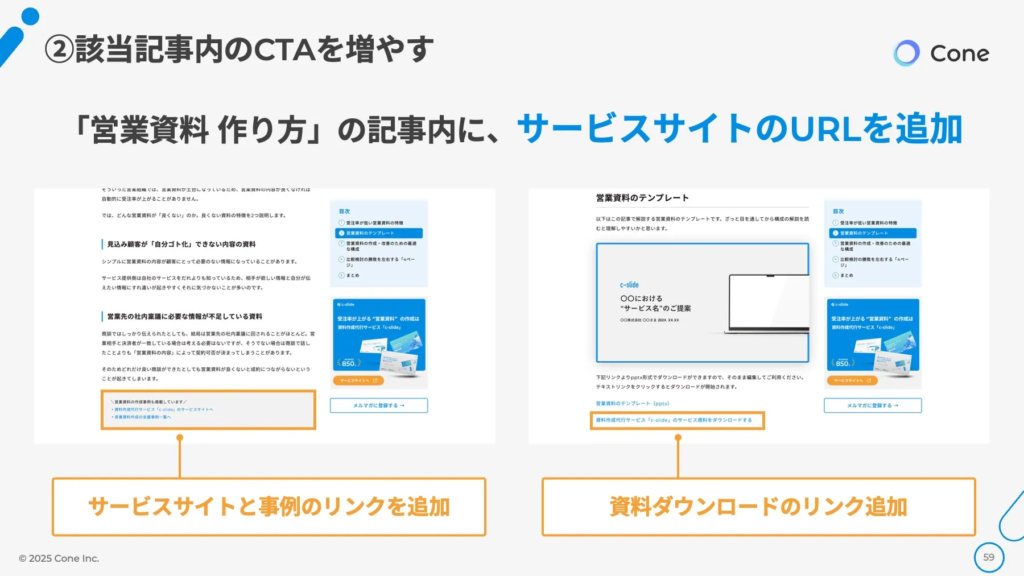

そこで、その「営業資料 作り方」の記事内に「サービスサイトURL」「支援事例URL」「サービス資料ダウンロードURL」など複数種類のCTAを増設し、コンバージョン率の向上を図りました。

コンバージョンが起きている記事は、GA4(Google アナリティクス)を使用することで特定することができます。使い方や設定方法に関しては「GA4でコンバージョン数と率を確認する方法」の記事を参考にしてみてください。

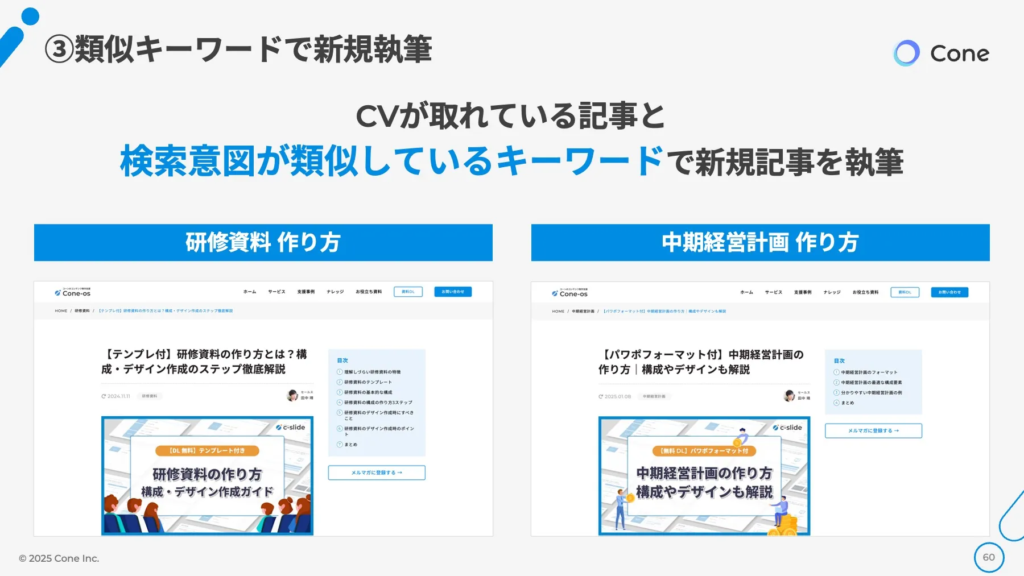

さらに、コンバージョンが取れているキーワードと類似のキーワードで記事を作成することも有効です。同じキーワード種類・同じ検索意図の記事であれば、同様にコンバージョンが期待できる可能性があります。

例えば、「営業資料 作り方」で成果が出ているのであれば、「研修資料 作り方」や「中期経営計画 作り方」といったキーワードでもコンバージョンが期待できる可能性がある、ということです。

このように、実績のある記事を起点として、横展開していくことで、効率的にコンバージョン数を増やすことができます。

3-3. ホワイトペーパーとの掛け算運用

コンバージョンをさらに向上させるための重要な戦略として、ホワイトペーパーとの掛け算運用という方法があります。

CTAを増やしてもなかなかコンバージョンが上がらない・商談獲得数が少ないといった場合に有効なのがこのホワイトペーパーの活用という方法です。

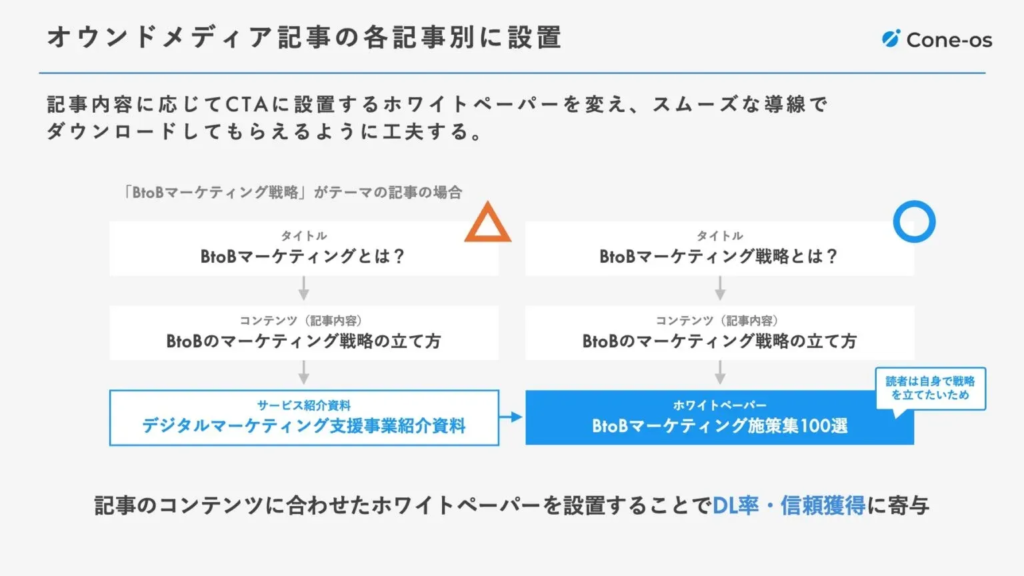

ポイントは、記事内容に応じて設置するホワイトペーパーを変えることです。営業管理をテーマに執筆された記事なら、ホワイトペーパーは「営業管理シートと使い方」に。マーケティング戦略をテーマに執筆された記事なら、ホワイトペーパーは「マーケティング施策集」に文脈を合わせる必要があります。

資料作成代行サービスc-slideを運営する中でわかった、CVRが高くなるホワイトペーパーの傾向は次の2つです。

- ブックマークしたい(手元に置いておきたい)と思うコンテンツ

- テンプレートなどの編集可能なコンテンツ

これどこかでみたことありませんか?そうです。「アクセス増加期」のオリジナルコンテンツの種類で紹介した4つのうちの2つです。

つまり、「業務のタイミングが来た際に、再度参考にしながら使えるコンテンツ」であることがCVRが高くなる要素と言えます。

たとえば、以下のようなコンテンツが該当します。

- 〜〜施策を実施する際の、〇〇のチェックリスト

- 〜〜改善ガイド。目的別〇〇パターン完全収録

- 〜〜別、〇〇管理テンプレート

弊社Coneのオウンドメディアでも「営業資料 作り方」をテーマに執筆した記事内で、営業資料のテンプレートを設置しています。

ここから直接問い合わせにつながるわけではありませんが、毎月「このテンプレートを活用して営業資料を作成したが結局プロに構成から相談したい」という依頼が来ています。

ポイントはホワイトペーパーの中にもしっかりと自社サービスのPRをしておくことです。そうすることで、このホワイトペーパーを再度閲覧した際に自社サービスを再認知してくれるため問い合わせにつながる可能性が上がります。

ホワイトペーパーに関しては多数記事を公開していますので、気になる方はご覧ください。

関連記事1:ホワイトペーパーの作り方と配信方法。商談化のコツまで施策全体徹底解説

関連記事2:ホワイトペーパーの基本構成とデザインテンプレート。作成時のコツや見本付

関連記事3:第一想起を獲得するホワイトペーパー戦略。成果を出すための3つの使い方。

弊社Coneでは資料作成代行サービス「c-slide」を運営してます。営業資料や提案資料のような営業場面で使用する資料はもちろん、ホワイトペーパーなどの資料も構成の段階から作成可能なので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒ 記事作成代行サービス「c-slide」:サービスページへ

オウンドメディアの成功・失敗事例から学ぶ運用ノウハウ

ここまでオウンドメディアの運用方法をフェーズごとに解説してきました。ここでは、実際にオウンドメディアで成功している事例と失敗した事例をご紹介します。

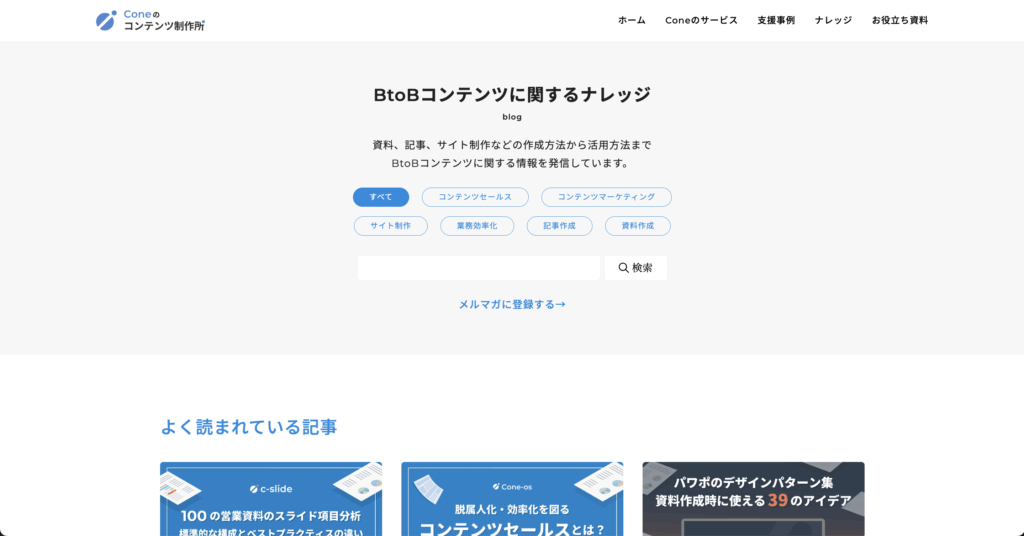

【成功事例】コンテンツ制作所|株式会社Cone

弊社Coneが運営するオウンドメディア「Coneのコンテンツ制作所」は、BtoB領域で「伝わる資料」や「成果につながる記事・サイト」をつくるためのノウハウを、実務に直結する形で情報発信しているメディアです。累計900社以上の支援実績をもとに、日々新しいコンテンツを更新し続けています。

コンテンツ制作所で配信している主なカテゴリは以下のとおりです。

- コンテンツセールス(営業に活かす資料・記事)

- コンテンツマーケティング(BtoBに特化した施策)

- サイト制作(構成・デザイン・CV改善)

- 業務効率化(制作や運用の仕組み化)

- 記事作成(SEO / 読者視点のライティング)

- 資料作成(構成・デザイン・伝わるストーリー)

Coneではアウトバウンド営業を一切行わず、このオウンドメディアやリスティング広告からリードを獲得し商談へつなげています。

中でも、主力サービスである資料作成代行「c-slide」に関する情報は特に支持を集めており、「誰が・どの立場で発信しているか」が重要とされるBtoB領域において、Coneは現場実務に基づくリアルなノウハウ発信で信頼を獲得しています。

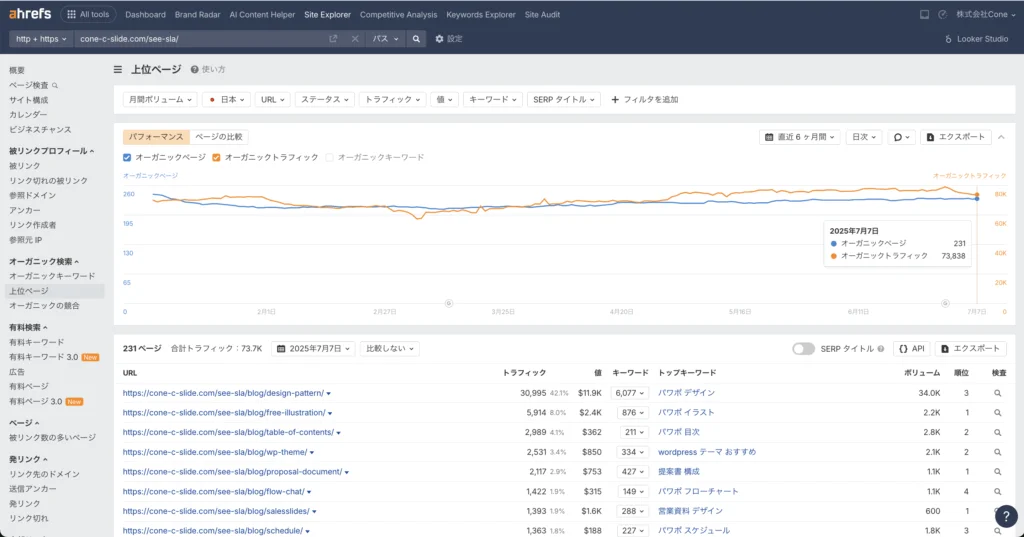

2023年に運用を開始したこのオウンドメディアは、2025年7月時点で月間73,000超の自然検索トラフィックと、15万人以上の訪問者を安定的に集めるメディアに成長。そこから毎月30件以上の問い合わせが発生しており、Coneの営業活動の主軸として機能しています。

また、ホワイトペーパーのダウンロードを「リンクで誘導する」のではなく以下のように「記事内に直接埋め込む」形式で設置しています。この方法に切り替えたことで、読了後の離脱率が下がり、ダウンロード率(CVR)を向上させています。

実際に何を行ってきたのかの詳細に関しては、YouTube(【資料特典付き】オウンドメディアの立ち上げから成果を生むまでの流れとは?)にて詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

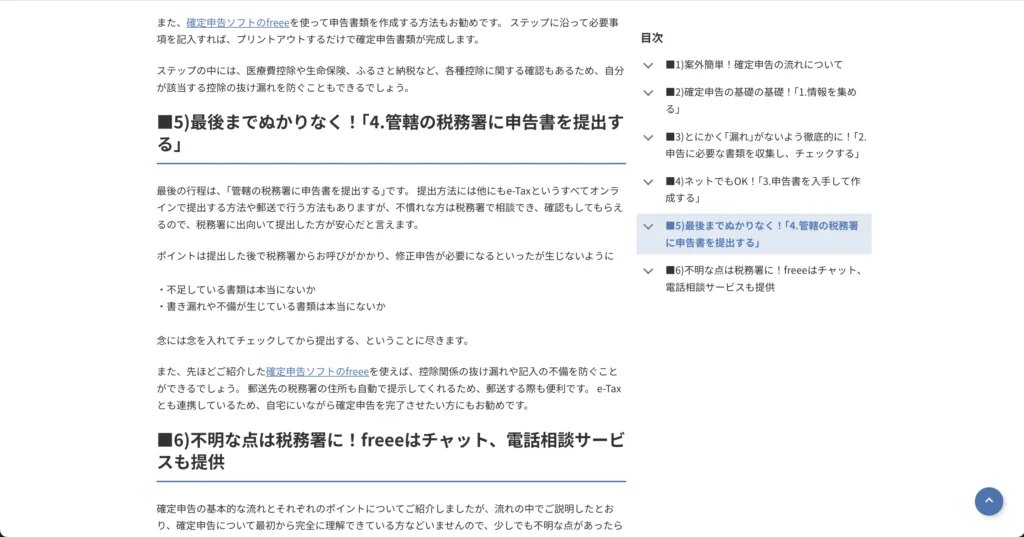

【成功事例】経営ハッカー|freee株式会社

freee株式会社が運営するオウンドメディア「経営ハッカー」は、クラウド会計ソフトの認知拡大とリード獲得を目的に立ち上げられました。「経営ハッカー」の最大の特徴は、読者の具体的な疑問や課題に真摯に向き合ったSEO戦略にあります。

たとえば「電車 領収書」「医療費控除 診断書」「確定申告 ホッチキス」といった、検索意図が明確なキーワードに徹底して提供。ユーザーが直面するリアルな疑問に、実務ですぐに使える情報として解説し、ニッチでも購入意欲の高いターゲット層を効率よくサイトに集客しています。

記事内では、freeeの機能紹介や事例、使い方ガイドを自然な流れで「補足情報」として挿入し、「確定申告の手順」などのテーマ解説の中で自社サービスのメリットにスムーズにつなげているのが特徴です。広告色が強くなりすぎることなく、読者の「次に取るべきアクション」を優しく促す設計となっています。

このような運用方針により、

- 記事閲覧からfreeeサービスの検討へと自然につなげる導線を構築

- 自然検索流入中心ながらも着実なリード獲得を実現

- 広告経由よりも高いCV率を安定して達成

といった、極めて効率的な導線設計を構築しています。経営ハッカーは現在、多忙な経営者や個人事業主にとって、会計・税務・起業・会社設立など幅広い業務課題解決のための“実用的知恵袋”となっており、freee導入の検討段階における信頼形成にも大きく寄与しています。

以下の記事では、オウンドメディアなどのコンテンツマーケティングで成功した事例を22選紹介しています。中にはSNSやウェビナーとオウンドメディアをうまく連動させて成功した事例などもあるので、気になる方は参考にしてみてください。

【失敗事例】初期の戦略・目的が曖昧なままスタートした

ある企業が自社の認知拡大や売上向上を期待してオウンドメディアを立ち上げましたが、「とりあえず流行っているから」「競合も始めているから」といった、運用目的やターゲット像、KPIを明確に定めず、コンテンツテーマもバラバラなまま投稿を開始しました。

その結果、

- 誰に何を伝えるべきかが定まらず、記事内容やトーンが一貫しない

- 効果測定ができず、社内からも「投資対効果が分からない」と協力が得られない

- 結果が見えないままリソース消耗し、数カ月で更新が止まる

という「時間とコストをかけたのに効果がなかった」典型的な失敗に終わりました。

こうした失敗を防ぐためには、「誰の、どんな課題を解決するために、何を達成したいのか」という目的・戦略を最初に定義し、運営チーム全体で共有した上で始めることが需要になってきます。

【失敗事例】「上位表示=CV増」と誤解し、導線設計を怠った

ある企業がSEO対策に力を入れ、特定キーワードで自社オウンドメディアの記事がGoogle検索で上位表示されるようになりました。しかし、「検索で上位に表示されれば自動的にコンバージョン(CV)が増える」と考えて、問い合わせフォームや商品ページへの導線設計をほとんど行いませんでした。

結果として、

- ユーザーが記事を読んでも、その後どこへ進めばよいか分からない

- サービスページへのリンクが目立たず、回遊せずにページを離脱する

- アクセス数は急増したがCV数はほとんど変化しない

という状況に陥りました。

このケースは、「上位表示させたいサービスページ」ではなく「調べもの記事」が検索で高評価されてしまい、本来CVにつなげたかった顕在層を逃してしまった典型といえます。

成果を得るには、SEOで流入を獲得するだけでなく、「ユーザーが自然にコンバージョンへ至る明確な導線」を設計することが不可欠です。上位表示=自動的な成果と決めつけず、ユーザーの検索意図を把握し、最適なページへ誘導する仕組みを作ることが重要だということが分かります。

弊社Coneが運営する、記事作成代行サービス「c-blog」ではオウンドメディアの立ち上げ初期で重要な戦略設計から中身のCV設計までサポートしています。

「これからオウンドメディアを立ち上げる方」も、「すでに運営してるが成果が出てない方」もお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒ 記事作成代行サービス「c-blog」:サービスページへ

さいごに

本記事では、オウンドメディアの立ち上げから成果を出すまでの3つのフェーズ(立ち上げ期、アクセス増加期、コンバージョン獲得期)における重要なポイントが解説してきました。

立ち上げ期には、キーワード選定と運用体制の整備が重要であり、アクセス増加期には、リライトによる上位表示、オリジナルコンテンツによるシェア獲得、そして新規記事の継続的な執筆が鍵となります。そして、コンバージョン獲得期には、CTAの最適化、コンバージョン獲得記事への注力、ホワイトペーパーとの連携が重要になることが理解できましたでしょうか。

最後に、本メディア運営企業である株式会社Coneは、オウンドメディアを含むコンテンツマーケティングの支援を行っています。

キーワード調査から記事作成、効果測定、ホワイトペーパーの制作、ナーチャリングまで、一貫したサポートを提供しています。もし、オウンドメディアの運用に課題を感じている場合は、お気軽にご相談ください。

この記事が、あなたのオウンドメディア運用の一助となれば幸いです。