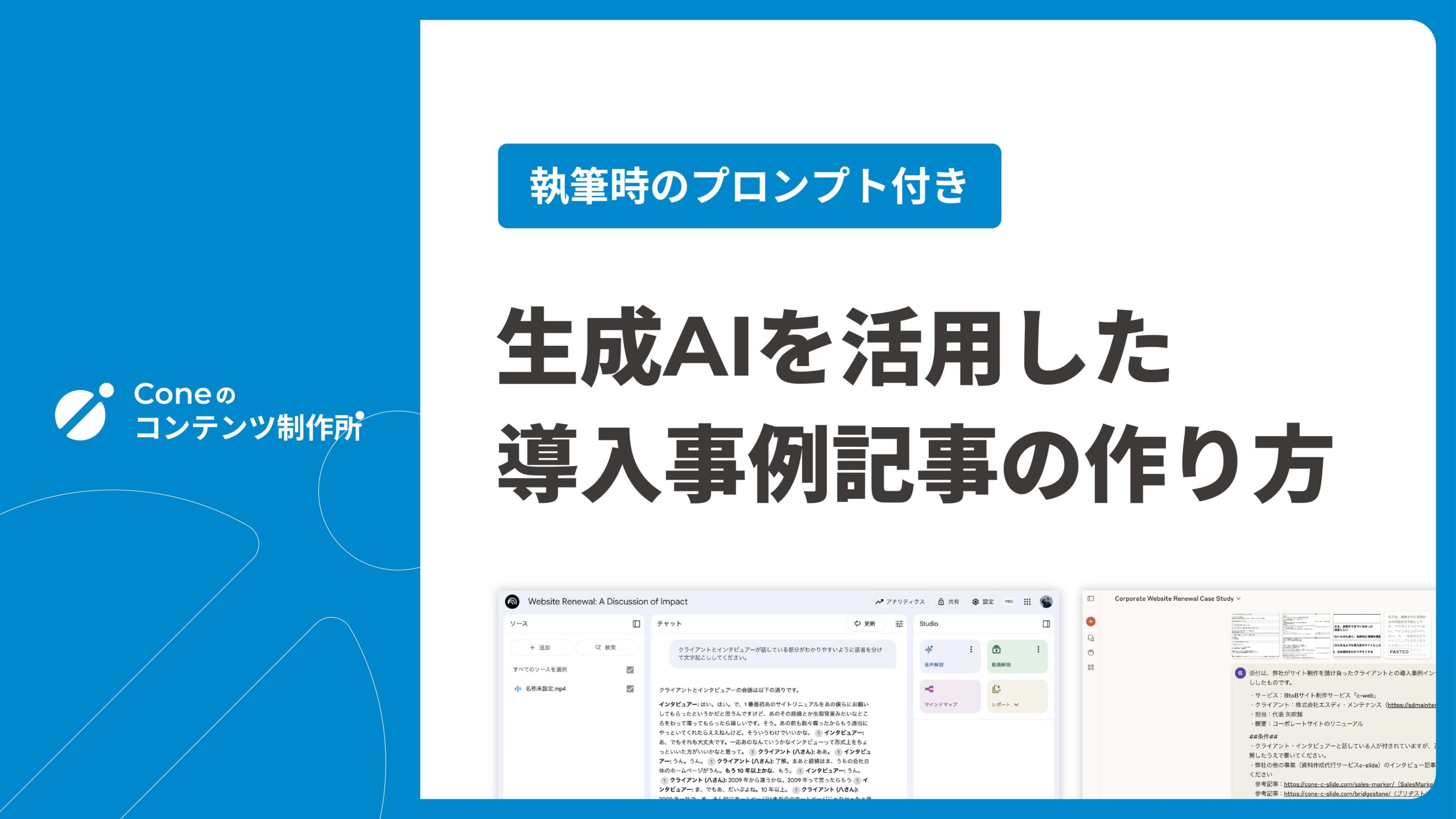

生成AIを活用した導入事例記事の作り方。執筆時のプロンプト付き

BtoBマーケティングにおいて、導入事例記事の重要性は多くの企業が理解しています。しかし、実際に継続的な制作となると「ライター確保が困難」「制作コストが高い」「公開まで時間がかかりすぎる」といった課題に直面するのが現実です。

そこで「生成AIで導入事例記事の執筆・公開は効率化できないか?」という問いから、私たちConeが実際に導入事例記事制作で検証し、改良を重ねてきたものを紹介します。

最初は「本当にAIで質の高い記事が作れるのか」という不安もありましたが、適切なプロンプト設計と人間による最終チェックを組み合わせることで、従来以上の効率性と品質を両立できることを実感しています。

特に記事執筆の部分では、従来1〜2週間かかっていた作業を1日で終えることができるようになっています。

本記事では、導入事例記事の基本的な役割と構成から、従来の制作プロセス、そして生成AI活用による効率化手法を解説します。実際に使えるプロンプト例も用意しましたので、適宜自社用に調整してご活用ください。

弊社Coneでは、BtoB記事作成代行サービスc-blogを運営しています。SEO記事の作成・運用にお困りの方はお気軽にご相談ください。

⇒ BtoB記事作成代行サービスc-blog:サービスサイトへ

導入事例記事の役割

導入事例記事とはその名の通り、自社サービスを導入してくれたお客様へのインタビュー記事のこと。この導入事例記事には主に2つの役割があります。

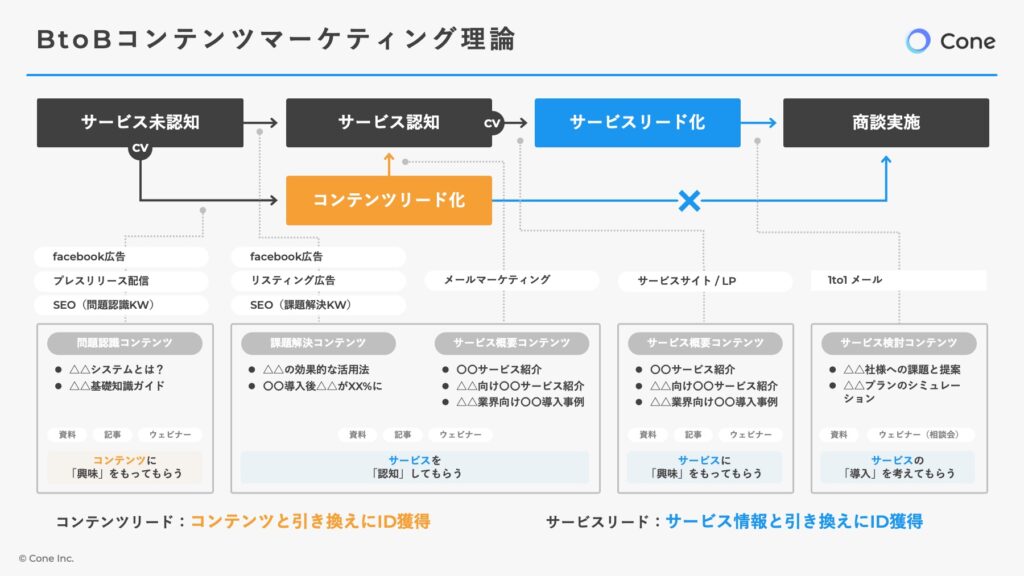

1. サービスを認知してもらう

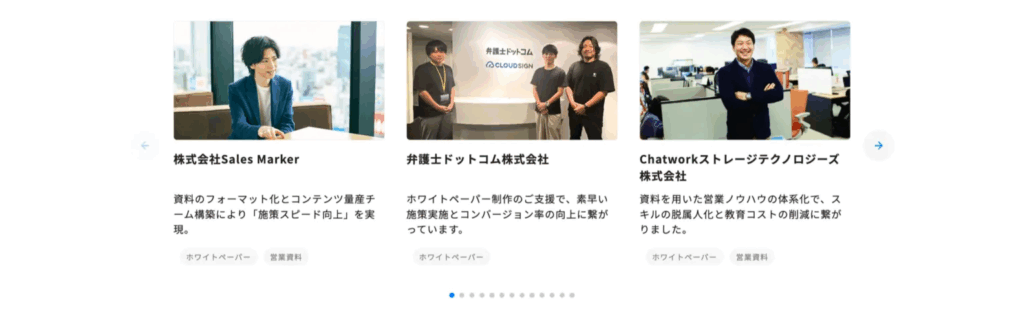

1つ目は「サービスを認知してもらう」ための役割です。それには、知名度の高い顧客との事例インタビュー記事が最も効果的。

知名度が高い企業との事例記事を公開したり、それを活用した広告を出稿することで、その企業名がフックとなって自社サービスを知ってもらうことができます。

「〇〇社が業務を効率化した方法」のようなホワイトペーパーのFacebook広告を目にしたことがある方も多いのではないでしょうか。これは、知名度の高い顧客に事例インタビューを行い、導入事例記事を作成してホワイトペーパー化したものです。

有名企業の名前を使うことで、まだ自社サービスを知らない潜在顧客の注目を集め、認知拡大につなげることができます。

2. サービスに興味を持ってもらう

2つ目は「サービスに興味を持ってもらう」ための役割です。これは主に見込み顧客がサービスサイトに訪問した後に効果を発揮するものです。

広告やSEO記事などをきっかけにいったんサービスサイトに訪問してくれた人に対して「こんな事例があるよ」「我々のお客様はこれだけ成果が出せているよ」と伝えることで、より興味を持ってもらうための記事ということ。

導入事例がひとつもないサービスを見ると、不安になりませんか?BtoB購買では「本当に効果があるのか?」「自社でも同様の結果が得られるのか?」という不安が常につきまといます。具体的な数値や改善プロセスを示すことで、不安を払拭し、自分ごと化してもらうことで、行動を後押しすることができます。

具体的な数値を伴う効果の明示は、見込み顧客の問い合わせや資料ダウンロードを促進し、結果としてCVR(コンバージョン率)の向上につながります。

導入事例記事の構成

効果的な導入事例記事には、読み手を自然に引き込み、最終的に「自社でも導入してみたい」と思わせる構成が必要です。以下が、成果を上げる導入事例記事の基本構成です。

- 企業概要

- 課題・背景

- 解決策の検討・選定理由

- 導入プロセス

- 効果・成果

- 今後の展望・メッセージ

1. 企業概要

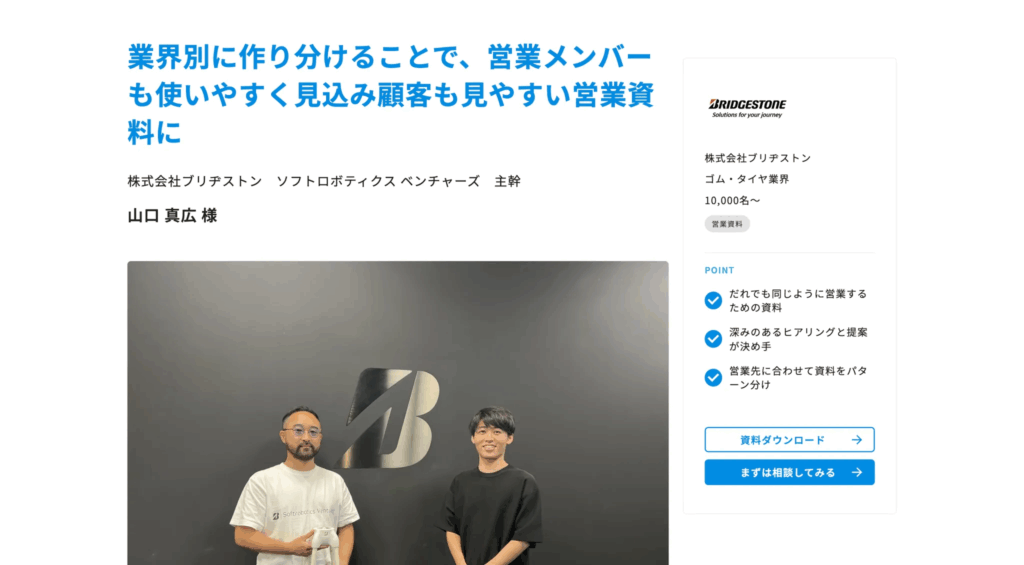

導入企業の基本情報を簡潔に紹介します。業界、規模、事業内容を明記することで、読み手が「自社と似ている」「参考になりそう」と判断できます。

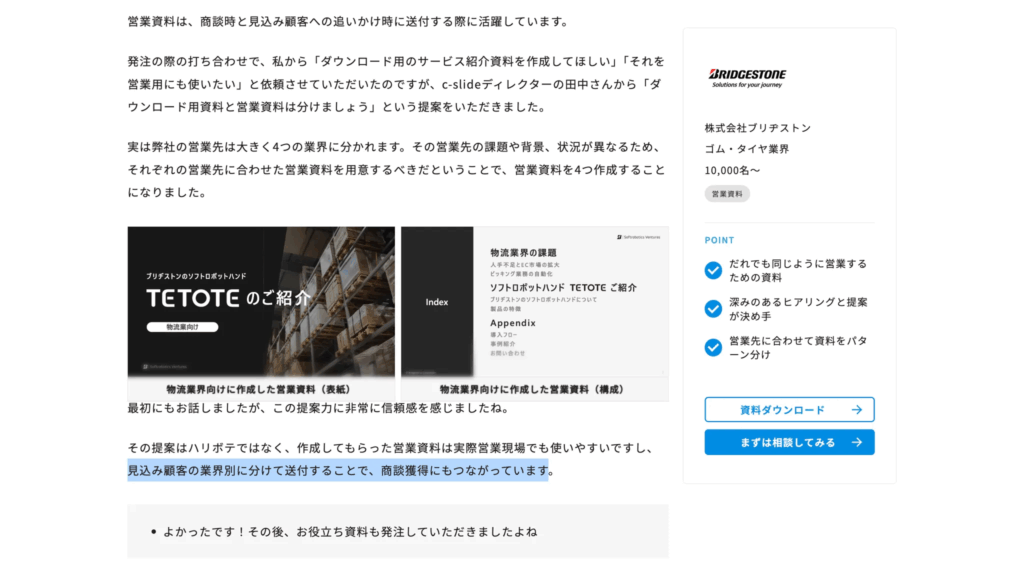

※ 画像右側

2. 課題・背景

導入前にどのような課題を抱えていたかを具体的に記述します。ここが読み手の共感を呼ぶ最重要ポイントです。「うちも同じ悩みがある」と感じてもらえれば、続きを読み進めてもらえます。

※ 画像青背景テキスト部

3. 解決策の検討・選定理由

複数の選択肢の中から、なぜそのサービスを選んだのかを説明します。比較検討のプロセスを示すことで、選定の妥当性と信頼性が増します。

※ 画像青背景テキスト部

4. 導入プロセス

実際の導入手順や期間、社内の体制などを時系列で説明します。「導入は大変そう」という不安を和らげる効果があります。

※ 画像青背景テキスト部

5. 効果・成果

導入後の具体的な成果を数値で示します。「作業時間が30%削減」「売上が150%向上」など、定量的な効果が最も説得力を持ちます。

※ 画像青背景テキスト部

6. 今後の展望・メッセージ

導入企業の今後の活用予定や、同じ課題を抱える企業へのメッセージで締めくくります。

※ 画像青背景テキスト部(別事例)

通常の導入事例記事の作り方・流れ

導入事例記事の制作は、単に顧客にインタビューして記事にまとめるだけではありません。戦略的な顧客選定から公開後の活用まで、体系的なプロセスを踏むことで、マーケティング効果を最大化できます。

以下、実際の制作現場で行われている5つのステップを詳しく解説します。

- 顧客選定・依頼

- 取材準備

- 取材実施

- 記事執筆

- 公開

1. 顧客選定・依頼

導入事例記事の成否は、どの顧客を選ぶかで8割が決まります。選定時に考慮すべきポイントは複数あります。

先ほど説明した「認知拡大」が目的なら、業界内で知名度が高い企業を優先します。

実際弊社の資料作成代行サービスc-slideの導入事例に大手企業を追加した際も「あの企業が導入しているなら信頼できるから問い合わせてみよう」という理由での問い合わせが増えました。

一方、「興味喚起」が目的なら、ターゲットとなる見込み顧客と似た規模・業界の企業を選びましょう。たとえばマーケティング部の問い合わせを増やしたいのであれば、マーケティング部の課題を解決した顧客に協力を依頼する、といった具合です。

弊社のc-slideでは獲得したい層が変わるたびにサービスサイトの最初に表示する事例を変更しています。一時期、ホワイトペーパーの制作代行の依頼増加を図って、その類似事例を最初に表示していますが、実際にホワイトペーパーの依頼が増えています(依頼が増えるというよりは受注率が向上しているというイメージです)。

とはいえ、前提インタビューに積極的に協力してくれる顧客を選ぶことが大切です。担当者が忙しすぎる、社内調整が困難な顧客では、充実した取材ができません。事前に営業担当者からヒアリングし、協力的な姿勢を確認しておきましょう。

選定ができたら、取材依頼を行います。が、納品後・契約後にはじめて打診するのではなく、できれば契約前の段階で一度「導入事例にご協力いただけるかどうか」の確認をしておきましょう。その企業がそもそも導入事例への出演がNGな場合もあるためそれを防ぐこと、一度事前に許諾を得ていれば依頼しやすいというメリットもあります。

2. 取材準備

十分な準備なしに良い導入事例記事は作れません。取材前の準備が記事の質を決定します。

顧客企業のホームページ、プレスリリース、業界動向を調査し、基本情報を把握します。また、営業担当者やカスタマーサクセス担当者から、導入の経緯や効果について詳細にヒアリングしておきます。

下調べとともに「質問項目」も用意しておきましょう。質問項目例は下表の通りです。

| 1 | どうやってc-slideを知りましたか? |

| 2 | 検索の場合、検索クエリ |

| 3 | c-slideご利用のキッカケをおしえてください |

| 4 | 依頼前はどんな課題を感じていましたか? |

| 5 | c-slideに資料の外注を依頼するまでの経緯を教えてください |

| 6 | なぜc-slideに資料の外注の依頼を決めましたか? |

| 7 | なぜc-slideが1番良かったのでしょうか?(比較検討の場合) |

| 8 | どんなポイントを比べましたか?(比較検討の場合) |

| 9 | 発注時、懸念点はなかったですか?発注のプロセスは? |

| 10 | 利用してよかったと思うポイントはなんですか? |

| 11 | 納品された資料はどのように利用していますか? |

| 12 | 実際に得られた成果で具体的な結果を伴ったものはありますか? |

| 13 | 社内の皆さんの反応はいかがですか? |

| 14 | 提案先(資料を見せる先)の反応はいかがでしたか?(研修の場合社内、ウェビナの場合参加者) |

| 15 | c-slideに対して、改善要望や期待することはありますか? |

| 16 | c-slideはどんな企業におすすめでしょうか? |

3. 取材実施

取材は導入事例記事の核となる情報を収集する重要なフェーズです。単なる質疑応答ではなく、読者に響くストーリーを引き出すことが求められます。

「どんな課題があったか」だけでなく、「なぜその課題が生まれたのか」「課題によってどんな影響があったのか」まで深く聞き出します。読者が共感できる具体的なエピソードを引き出すことが重要です。

オフラインなら録音機を、オンラインなら録画を必ず忘れないようにしましょう。ゼッタイです。

4. 記事執筆

取材で得た情報を、読みやすく説得力のある記事に仕上げる段階です。ここでライターとしてのスキルが問われます。

単なる情報の羅列ではなく、課題発見から解決までの物語として構成します。読者が導入企業の担当者の立場で追体験できるよう、時系列と感情の流れを意識して執筆します。

5. 公開

記事が完成したら、効果的に公開・活用するための最終段階です。

記事公開前には、取材先企業による内容確認と承認が必須です。事実関係の確認だけでなく、表現が適切かどうかも含めて、十分な時間をかけて確認してもらいます。

完成した記事は、サイト掲載だけでなく、営業資料への転用、SNSでの告知、メールマガジンでの紹介など、様々なチャネルで活用します。ひとつの記事から最大限の価値を引き出すことが重要です。知名度の高い企業の事例であれば、PRTIMESの活用や広告出稿など広範囲への拡散チャネルも有効です。

生成AIを活用した導入事例記事の作り方・流れ

前章では従来の導入事例記事制作プロセスを説明しましたが、生成AIを活用することで効率化することができます。ただし重要なのは、生成AIを活用して効率化できるのは「4. 記事執筆」の部分のみだということです。

1. 顧客選定・依頼、2. 取材準備、3. 取材実施までは、従来通りです。4.記事執筆を生成AIで実行する流れを説明します。

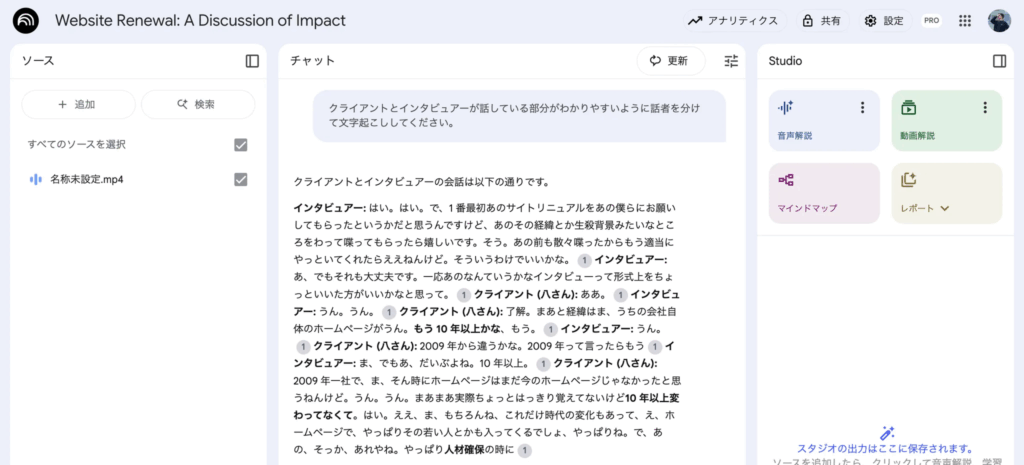

4-1. 文字起こし

取材で録画・録音した音声データを、まずは正確なテキストデータに変換します。Googleの NotebookLMは、音声ファイルを高精度でテキスト化できる優秀なツールです。従来の手作業による文字起こしでは、1時間の取材に対して2〜3時間の作業時間が必要でしたが、NotebookLMなら数秒です。

(AcesMeetなど、議事録に特化したAIツールを使用している場合は、そこから直接テキストデータを取得でき、話者の識別や要点整理機能も備えているため、さらに効率的です。)

文字起こし時の注意点として、AIツールでも100%完璧ではないため、重要な数値や固有名詞については後で確認・修正することを前提としておきましょう。

4-2. データ提供・執筆依頼

文字起こしが完了したら、生成AIに記事を執筆してもらいますが、質の高い導入事例記事を作成してもらうためには、適切なプロンプトと十分な情報提供が不可欠です。

文字起こしデータだけでなく、「プロジェクトの概要データ」も合わせて提供することが重要です。初回ヒアリング時の資料、提案書の概要、導入前の課題整理シートなどが含まれます。これらの背景情報があることで、より文脈を理解した記事になります。

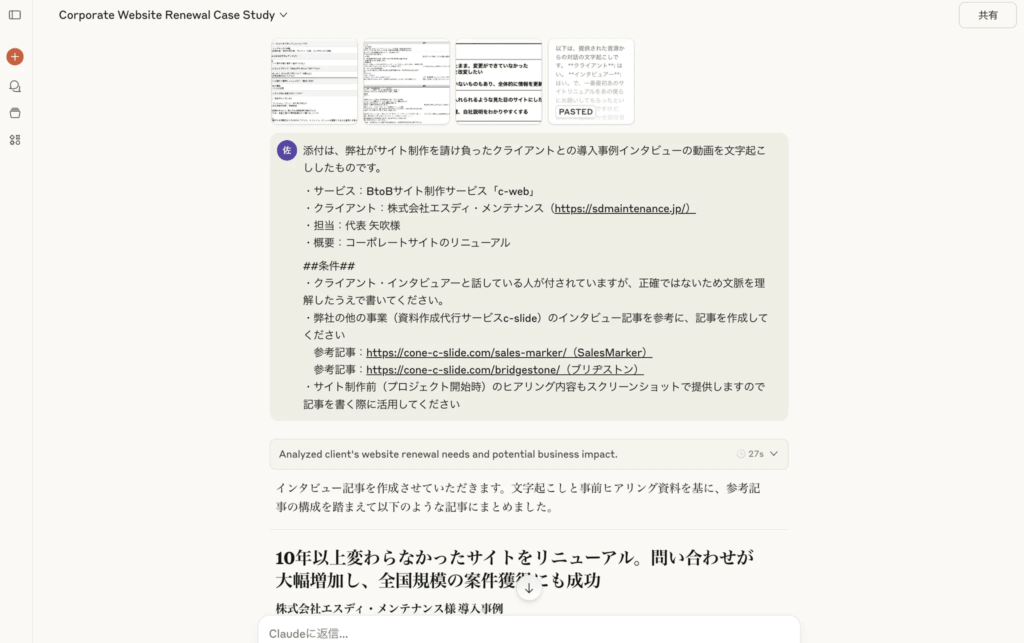

以下は、弊社のBtoBサイト制作サービスc-webのサイト制作案件での導入事例記事作成時に使用したプロンプトの例です。自社のサービス内容に応じて適宜変更してください。

添付は、弊社がサイト制作を請け負ったクライアントとの導入事例インタビューの動画を文字起こししたものです。

・サービス:BtoBサイト制作サービス「c-web」

・クライアント:株式会社エスディ・メンテナンス(https://sdmaintenance.jp/)

・担当:代表 矢吹様

・概要:コーポレートサイトのリニューアル

##条件##

・クライアント・インタビュアーと話している人が付されていますが、正確ではないため文脈を理解したうえで書いてください。

・弊社の他の事業(資料作成代行サービスc-slide)のインタビュー記事を参考に、記事を作成してください

参考記事:https://cone-c-slide.com/sales-marker/(SalesMarker)

参考記事:https://cone-c-slide.com/bridgestone/(ブリヂストン)

・サイト制作前(プロジェクト開始時)のヒアリング内容もスクリーンショットで提供しますので記事を書く際に活用してください

添付:

・NoteBookLMで文字起こししたテキストデータ

・サイト制作進行時のヒアリング内容や課題整理・解決シートのスクリーンショット

生成AIが作成した記事は必ず人による最終チェックが必要です。事実確認、表現の自然さ、ブランドトーンとの整合性などを確認し、必要に応じて修正を行いましょう。

最終的に編集担当がチェックして、公開した記事がこちらになります。

また、取材相手企業への最終確認も従来通り必要です。生成AIが作成した記事であっても、内容の正確性と適切性については人間が責任を持つ必要があります。

さいごに

本記事で紹介した生成AI活用手法で、導入事例記事制作の効率性は劇的に向上すると思います。私たちConeでも、制作期間は最短1日まで短縮することができています。

ライターに依頼している企業は、外部ライター費用をほぼ全カットすることができると思います。

また、BtoB企業では、導入事例記事以外にも「SEO記事の継続的な制作」「技術記事やホワイトペーパーの作成」「既存記事のリライト作業」など、コンテンツマーケティング全般でお困りの場面が多いのではないでしょうか。

弊社Coneでは、BtoB記事作成代行サービスc-blogを運営しています。SEO記事の作成・運用にお困りの方はお気軽にご相談ください。

⇒ BtoB記事作成代行サービスc-blog:サービスサイトへ