【商談化率2.5倍】成果に繋がるサービス紹介資料の作り方(テンプレートを用いて構成・デザインを解説)

サービス紹介資料は、サービスの内容を記載しただけのパンフレットではありません。

実はこの資料、見込み顧客がサービスの導入を検討する際の情報収集に使われており、この情報が今後の購買行動に影響を与える可能性があります。

今回は、そんな受注を左右するサービス紹介資料の中でも、改善によって商談化率を2.5倍まで引き上げた資料の構成やデザインを全て公開します。

これから資料をつくる方や資料の内容を改善したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

本記事における「サービス紹介資料」は、サービスサイトなどからダウンロードされる資料をメインに解説しています。

商談で活用するサービス紹介資料については、弊社Coneでは「営業資料」と呼んでいます。営業資料の作り方は以下記事にて詳しく解説しています。

⇒ 関連記事:営業資料の作り方と必須4ページ。構成やデザインも解説(テンプレート付)

本メディア運営元の資料作成代行サービス「c-slide」では、デザイン面だけでなく成果の上がる構成の作成などビジネス面から資料作成を支援しています。(c-slideサービスサイト)

▼ c-slideのサービス紹介資料作成支援実績と支援の流れ、資料ダウンロード!▼

目次

サービス紹介資料を軽視してはいけない理由

BtoB企業向けの商材を販売している場合、サービス紹介資料は、顕在層に近い顧客にアプローチできる非常に大切なツールです。

実際に、サービス紹介資料は、弊社(資料作成代行サービスを運営)が作成させていただく資料の中で最も多いジャンルです。それだけ力を入れているお客様が多いんですよね。

では、なぜサービス紹介資料が重要視されているのか、その背景を4つのSTEPで解説します。

1

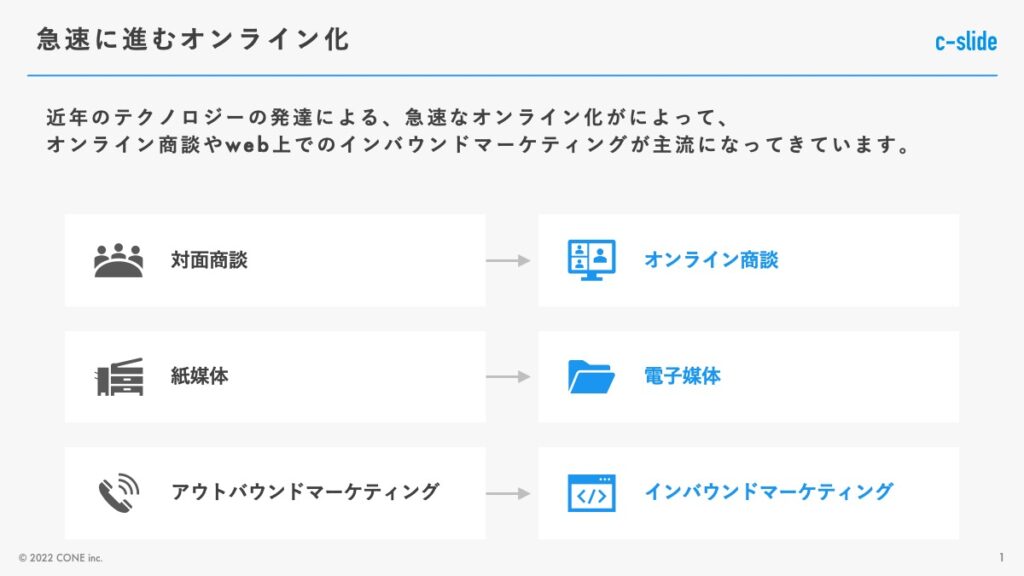

急速なオンライン化が進む

テクノロジーの発達や新型コロナウイルスの影響等もあり、オンライン商談やWeb上でのインバウンドマーケティングが主流になりました。

2

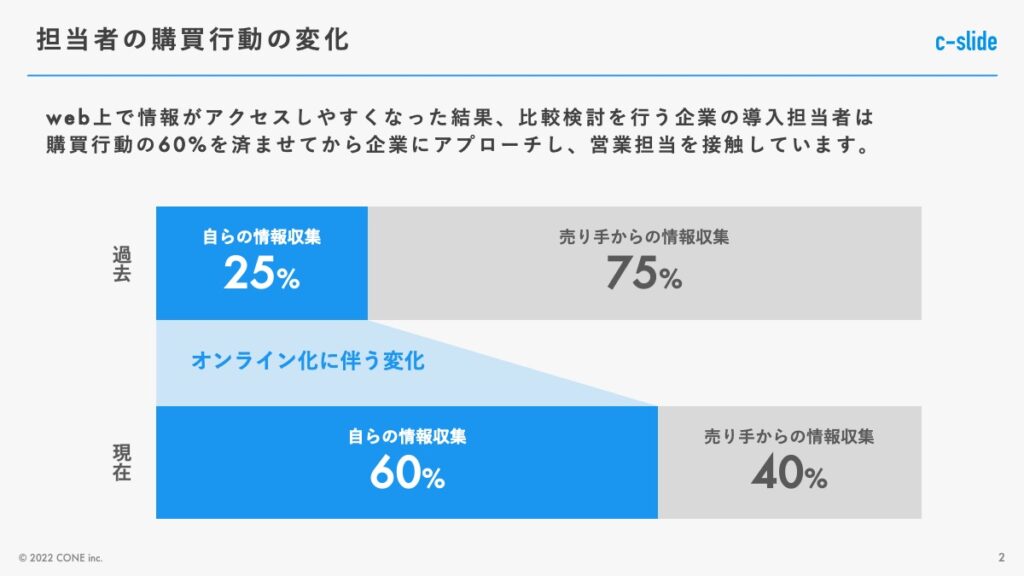

担当者の検討期間が伸びる

Web上で情報を収集しやすくなった結果、担当者は購買行動の60%以上を済ませてから企業にアプローチするようになりました。(自ら情報を収集して検討する傾向が強まる)

3

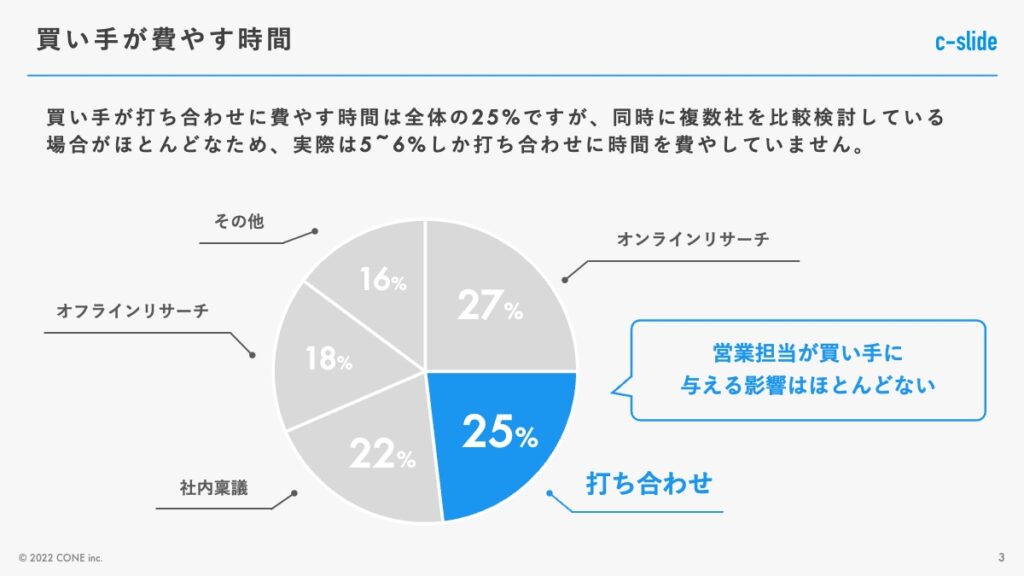

打ち合わせに費やす時間が減る

検討期間が伸びることで、同時に複数社を検討する傾向が強まりました。その結果、買い手が1社に費やす打ち合わせ時間が以前よりも減少しました。(打ち合わせに費やす時間が25%程度と言われているので、実際は1社につき5〜6%程度)

4

サービス紹介資料は情報収集に必須

よって、サービス紹介資料は、担当者と最も接点を持ちやすく、情報収集する上で欠かせない存在となっています。そのため、検討する上での必要な情報が入っているかどうかが非常に重要となってきます。

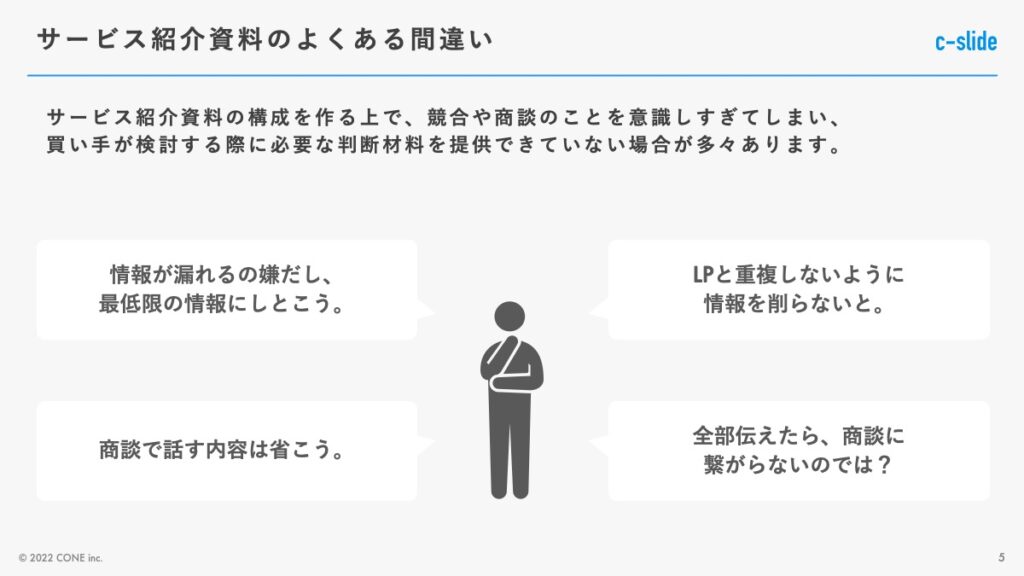

サービス紹介資料を作るときの注意点

サービス紹介資料(ダウンロード資料)を作る際に、競合や商談を意識しすぎて、買い手が検討に必要な判断材料を提供できていないことが多いんですよね。要するに情報不足です。

「情報が漏れるの嫌だな…」、「商談で話す内容を省こう…」等と考えるのであれば、あらゆる検討ポイントに対して必要な情報をすべて提供しましょう。

誰がみても比較検討しやすい資料を目指すことが非常に大切です。

サービス紹介資料を改善して商談の確度を上げた例はこちらになります。

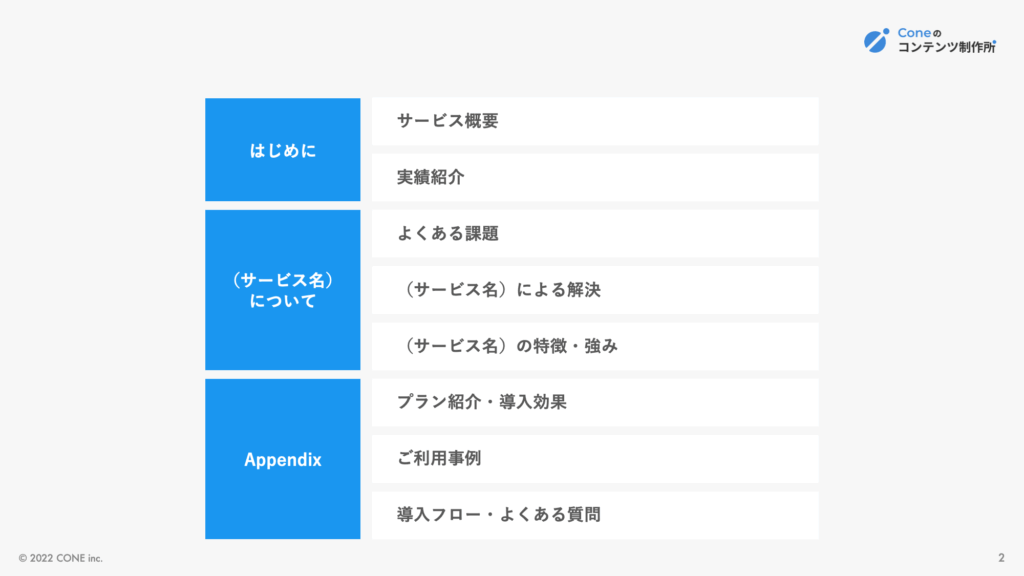

サービス紹介資料のテンプレート

以下はこの記事で解説するサービス紹介資料のテンプレートです。ざっと目を通してから構成の解説を読むと理解しやすいかと思います。

下記リンクよりpptx形式でダウンロードができますので、そのまま編集してご利用ください。テキストリンクをクリックするとダウンロードが開始されます。

サービス紹介資料の作り方(構成とデザインも紹介)

それではサービス紹介資料のテンプレートを元に、構成やデザインを順番にご紹介していきます。

項目が多いので、以下の3つのセクションに分けて必要なスライドを解説していきます。

- はじめに

- サービスについて

- 補足情報

はじめに

この資料の大まかな内容を示し、これから読み進めてもらうためのセクションです。

読み手に対して「これは何の資料で、何が書かれているのか?」を伝えなければ、資料を読む気にすらなりません。目次で全体のコンテンツを表示しつつ、サービスの概要を伝えることで冒頭での興味喚起を行うことが大切です。

読んでもらうためのPOINT

実績紹介には信頼性を高める役割があるので、サービス紹介資料の冒頭に入れると効果的です。

以下が具体的な構成です。

- 表紙

- 目次

- サービス概要

- 実績紹介

表紙

表紙は聞き手の姿勢を整える1ページです。「サービス名」「サービスのイメージが湧くようなキャプチャやイラスト」「サービスロゴ」を入れ、どのようなサービスについての資料なのか分かりやすくしましょう。

また、LPや会社HPとトンマナを合わる必要があります。デザインに力の入っていない資料だと、ブランドイメージを損ねたり、見た目だけで信頼を失ったりするので、サービスを想起させるブランドカラーやロゴを使い「LPやHPにトンマナを合わせた綺麗な表紙」を意識しましょう。

- ロゴやキャプチャを用いる

- ブランドカラーを使用し、LPと同様のデザインに仕上げる

表紙の基本的な作り方はこちらの記事でも紹介していますので、表紙作成の際にはぜひご参考ください。

目次

どんな情報がどんな順序で紹介されているのかを一覧で示すことで、読み手は全体の流れをつかみやすくなります。

また、読者が「この資料には自分にとって役立つ情報が記載されているか?」を事前に判断する手がかりにもなり、関心のある箇所にすぐアクセスできるようになります。

- 資料の全体像を一覧で示す

- 複数サービスを1資料で紹介するなどで50ページを超えるような資料の場合は、ページ数も書いてあげると親切

目次の基本的な作り方はこちらの記事でも紹介していますので、目次作成の際にはぜひご参考ください。

サービス概要

サービス概要では「今から紹介するサービスはこんなサービスです」とサービス概要を端的に説明するスライドにします。冒頭で概要を提示することでその後の説明が理解しやすくなる

SaaSであればプロダクトのUI画面などを挿入し、サービスの利用イメージを示したり、サービスのキャッチコピーを配置し、一瞬でどんなサービスなのかがわかるようなデザインにします。

- サービス概要を端的に説明するリード文

- 実際のサービス画面など、サービスのイメージができるキャプチャ

- 利用メリットを3つほど箇条書きで記載

実績紹介

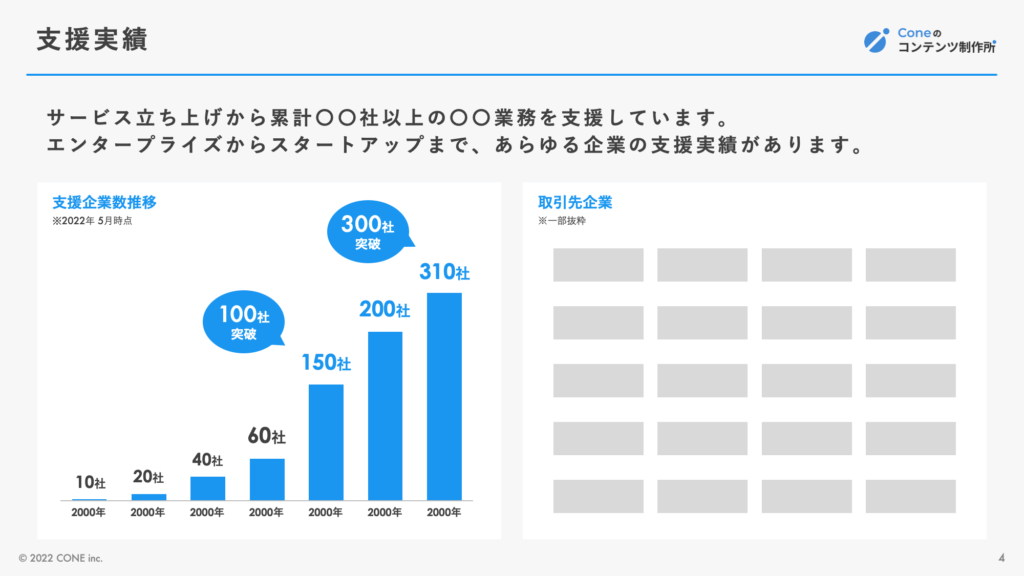

これまでの支援実績を提示し、サービスに対する信頼感を高めるためのスライドです。特に、初見の相手にとっては「実績=安心・信頼材料」となるため、資料の序盤に挿入することをおすすめします。

実績数がまだ十分でない段階の場合は、後述の「会社概要」スライドをこの位置に挿入し、会社としての信頼性や他事業での実績を紹介する形でも問題ありません。

- 実績を紹介して信頼性を担保する(BtoBは特に信頼が大事)

- 支援企業推移や導入社数を数字で示す

- 支援企業のロゴを、業界・企業規模等バランス良く並べる

サービスについて

サービスの強みや特徴など、具体的な説明を行うセクションです。

しかし、ここで大切なのは「サービスを紹介する」だけでなく、「読み手の抱えているであろう課題を提示して、解決できること」を明確に伝えることです。(toBの場合は「比較検討を行う=課題を抱えている」ため)

さらに「どんな仕組みで解決しているのか?」まで説明できれば、自社サービスの独自性をアピールできますね。(競合サービスは似たりよったりなことが多い)

課題を提示する際のPOINT

表面的な課題を示すのではなく、抱えているであろう課題にもっと踏み込んだクリティカルな課題を提示できると強く印象に残らせることができる

以下が具体的な構成です。

- 課題の提示

- サービスによる解決

- サービスの特徴

- サービスの強み

- 他社比較

課題の提示

読者が抱えうる課題を具体的に記載することで、「自分ごと化」を促し、サービスへの関心を高めます。

特に比較検討フェーズにある読み手の多くは、まだ自社の課題が抽象的で、「何が問題か」「何を優先して解決すべきか」が整理しきれていないことが多くあります。

そのため、実際によくある課題を端的に示すことで「確かにウチもこういう状態かもしれない」と気づかせることがポイントです。

- 自社サービスで解決できる、読者が抱えているであろう課題を挙げる

- 詳細の説明文では、文字数が多くなっても良いので「該当業務シーン」「その際に担当者が抱く感情」「実際の課題に関する数字」などを具体的に説明

- 課題(ネガティブな内容)を説明するスライドなので、グレー系の暗めのカラーがベター

サービスによる解決

前のスライドで提示した課題に対して、自社のサービスがどのように解決できるのかを、端的に伝えます。

自社のサービスで解決できることを示すことで、サービスへの興味喚起を促すことができます。

このスライドで、読者が「このサービスは自社の課題を解決してくれそうだ」と思えるかどうかが、この後の資料の納得感に大きく影響します。

- 前項で提示した課題に対応する「解決策」を記載

- 詳細説明文で「どうやって解決するのか」を簡潔に説明(次頁以降でひとつずつ詳細説明する)

- 解決策(ポシディブな内容)を説明するスライドなので、明るめのカラーがベター

サービスの特徴

先ほどの「サービスによる解決」スライドで記載した解決策について、ひとつずつ解説します。

詳細説明部分で記載した内容の補足説明や解決の根拠となる情報などを具体的に説明するスライドになります。他社にはない自社ならではの特徴や強みもここで表現できると良いです。

・どんな課題を

・どのように解決するのか

・解決できる根拠や理由は何なのか

・解決することで得られるメリット、効果

などを丁寧に説明します。「サービスによる解決」で示した解決策の個数分、スライドを作成することになります。

- 「サービスによる解決」スライドの解決策を1つずつ解説(詳細説明部分の内容を掘り下げる)

- 他社にはない自社ならではの特徴や強みを表現する

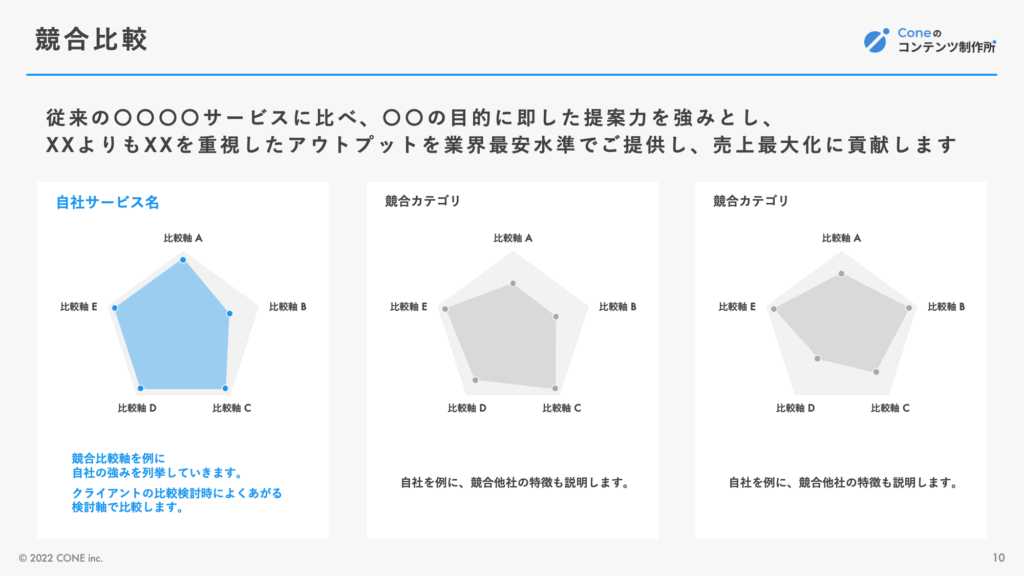

他社比較

このスライドでは、簡単に競合他社と自社を比較します。比較軸は「比較検討層の見込み顧客に質問されること」から多いものを抜粋してください。

他社比較は、表でもポジショニングマップでも大丈夫です。とにかく顧客が比較対象にする軸を選定することにフォーカスしましょう。

- 特徴・強みを他社と比較(表でもポジショニングマップでもOK)

- 自社を目立たせるデザインにする(自社のみコーポレートカラーを使用、など)

- 詳細説明部分で、競合より優位な点を記載する

補足情報

ここまでサービスの興味換気を行っているので、導入までの懸念点の払拭と後押しを行います。補足ではありますが、非常に大切な役割を担っていることを知っておきましょう。

ここが一番の比較ポイントになりえるので、料金プランや事例紹介など、担当者が気にしている情報は絶対に入れてください。

後押しするためのPOINT

サービスごとに独自の検討ポイントがあるはずなので、セールスと連携して、お客様からよく聞かれるポイントを挿入するのもオススメです。

以下、入れ込むスライドの一例です。

- 料金プラン

- 導入効果

- ご利用事例

- 導入フロー

- FAQ

- 会社概要

- CTA

料金プラン

料金体系・料金プランを記載します。

プランが複数ある場合、各プランがどのような利用規模やニーズに対応するのか明記し、それぞれの提供内容や価格の違いを明確に伝えます。視覚的にも分かりやすく整理することが重要です。

- デザインは縦でも横でもどちらでもOK

- プランによる支援内容・提供内容の違いをわかりやすく説明

- 「対象企業規模」や「こんな方におすすめ」等の情報も記載

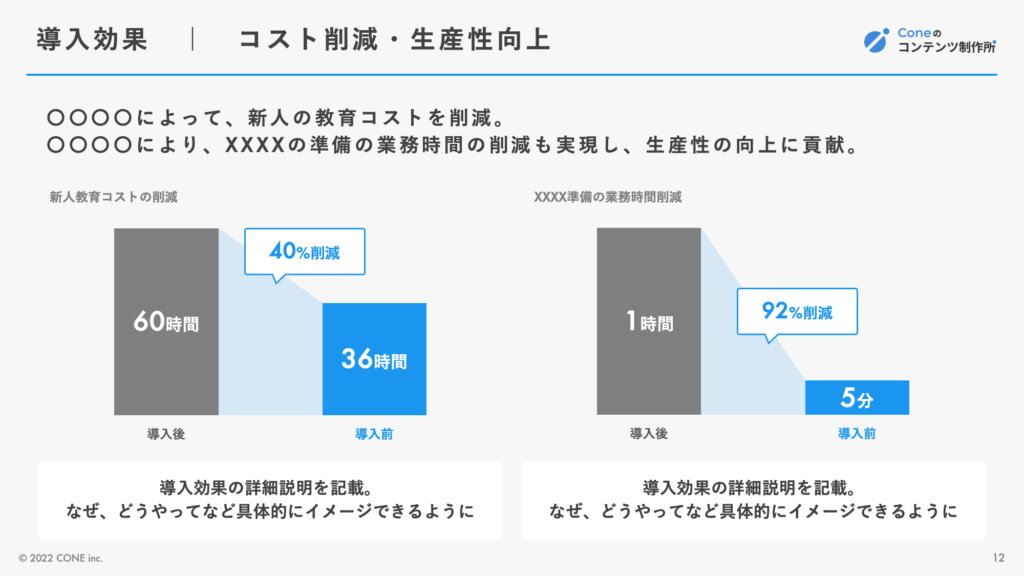

導入効果

実際の事例の数値情報を用いて導入効果や費用対効果を示しましょう。

「弊社サービス導入した結果、〇〇%の成果が出ます」ということを伝えられれば、サービス導入後に得られるメリットが具体的にイメージでき、導入の後押しとなります。

- 数値情報を用いて導入効果を示す

- グラフを用いて視覚的に理解しやすく表現できるとベター

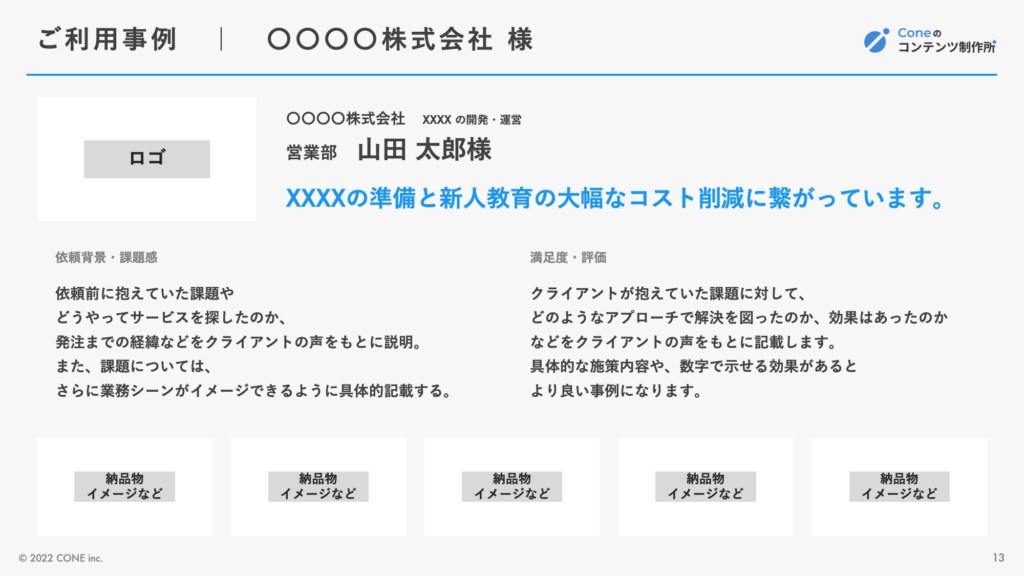

ご利用事例

具体的な企業名や業種、導入背景、活用方法、導入後の成果などを提示することで、読者が自社の状況と重ねてイメージしやすくなります。

サービス紹介だけでは伝わりづらい「現場での使われ方」や「導入後の効果」を伝えることで、検討中の読者にとっての“自分ゴト化”を促し、導入の後押しをします。

業種や企業規模が異なる複数事例を掲載することで、幅広いターゲットに対応できる柔軟性や汎用性もアピールできます。

- 実際の使われ方や出た効果を記載

- 業種・業界・企業規模など別に複数パターン用意する

導入フロー

お問い合わせから、サービス導入や支援開始までの流れがひと目でわかるように記載します。

各ステップごとに何をするのかの具体的なアクションを記載し、導入までの道筋をイメージしやすくすることで、導入ハードルを下げることにつながります。

- お問い合わせからサービス導入や支援開始までの流れを記載

- 各ステップごとに具体的なアクションを記載

- 理解しにくいステップやこれまで質問が多かったスタップは、補足説明を入れる

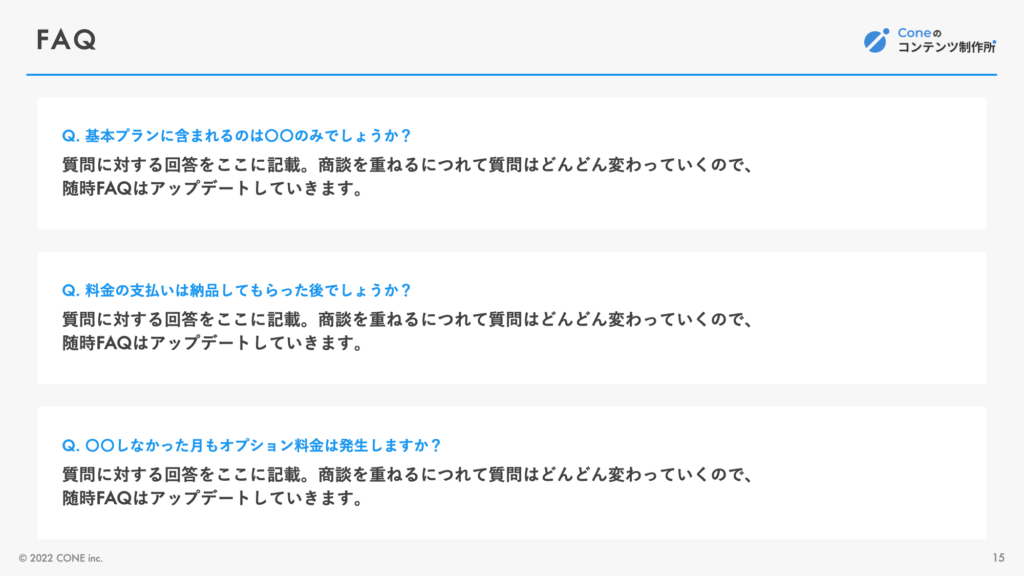

FAQ

FAQページでは、問い合わせ時や商談時によく聞かれる質問を掲載して読者の抱えがちな懸念点を払拭しておきます。

LP掲載のFAQと同様の内容の記載で問題ありません。

- 問い合わせ時にや商談時によく聞かれる質問を掲載

- LP掲載のFAQと同様の内容でOK

- 必要に応じて、回答情報や質問自体を定期的にアップデートする

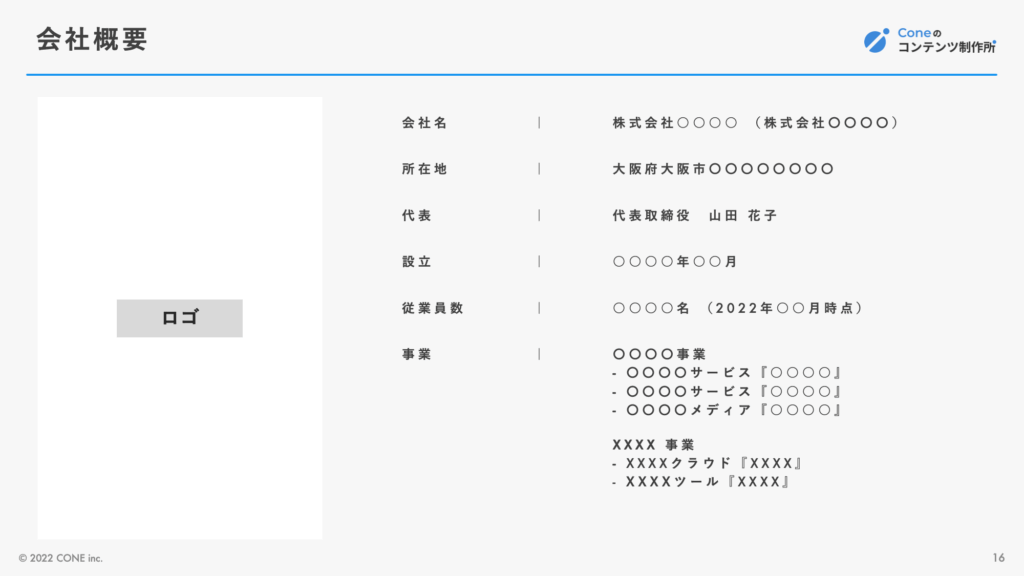

会社概要

会社の設立年や従業員数など、信頼獲得につながるものがあれば記載します。

「どんな会社が運営しているのか」を示せれば良いので、基本的な情報を記載していれば問題ありません。

- 設立年や従業員数など信頼獲得につながるものを記載

- 情報が不足している場合、代表者の経歴でも可

- 他事業で魅力的な実績などあればそれも記載

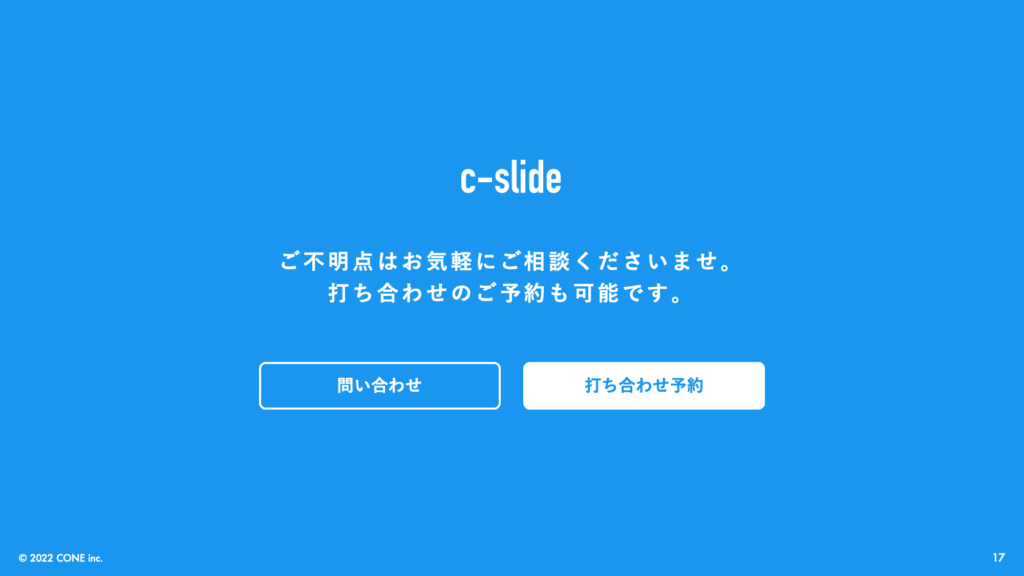

CTA

資料の最後は「CTA」ページで締めます。裏表紙としてただ付けただけのページにするのではなく、商談予約など次の行動を促すためのCTAとして機能する情報を入れます。

またCTAとして利用している企業も増えてきていますが「どこをクリックしたらいいのかわからない」デザインになっていることも多くあります。

サービス紹介資料はWeb上で開くことがほとんどなので、LPと同じようなデザインにしておくことをおすすめします。(CTRが向上します)

- 次のアクションを促すボタンを設置

- デザインはLPのボタンに寄せる

- PDFにリンクを埋め込むことでLPや日程調整に飛ばすことも可

\サービス紹介資料の作成支援事例も掲載しています/

⇒ 資料作成代行サービス「c-slide」サービスサイトへ

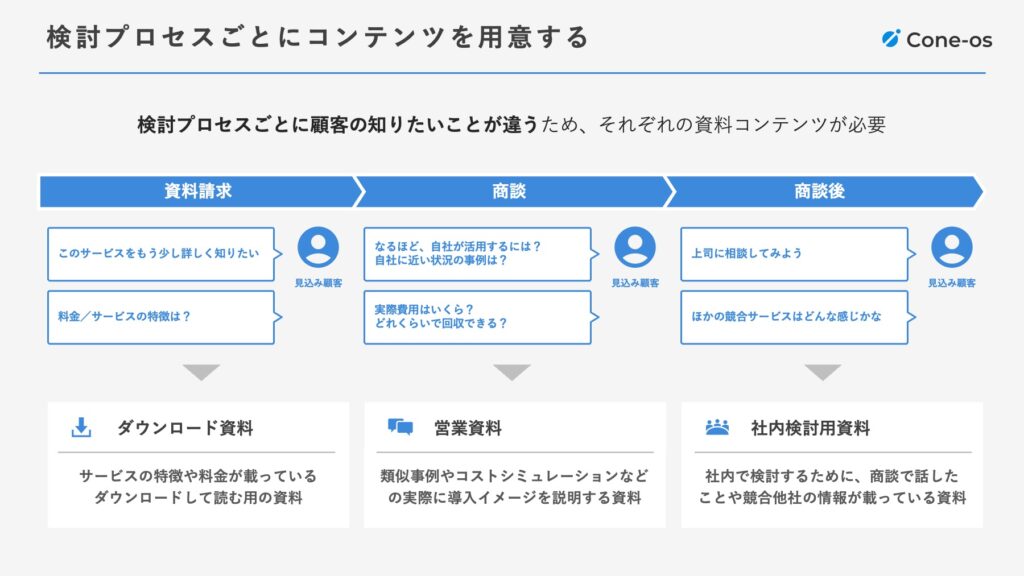

サービス紹介資料の使い方

サービス紹介資料の使い方は大きく以下3つです。

- サービスサイトにダウンロード用として設置する(フォーム回答後送付)

- セールスが見込み顧客に送付する(アウトバウンド営業など)

- 商談で活用する

3つの目の「商談で活用する」については、弊社はあまりおすすめしていません。見込み顧客がダウンロードする際に知りたい情報と商談で聞きたいことは異なるからです。

そのため、サービス紹介資料とは別で「営業資料」を作成しましょう。営業資料の作り方については以下の記事を参考にしてみてください。

商談後は「社内検討用資料」を作成しましょう。社内検討用資料については以下の記事で詳しく解説しています。

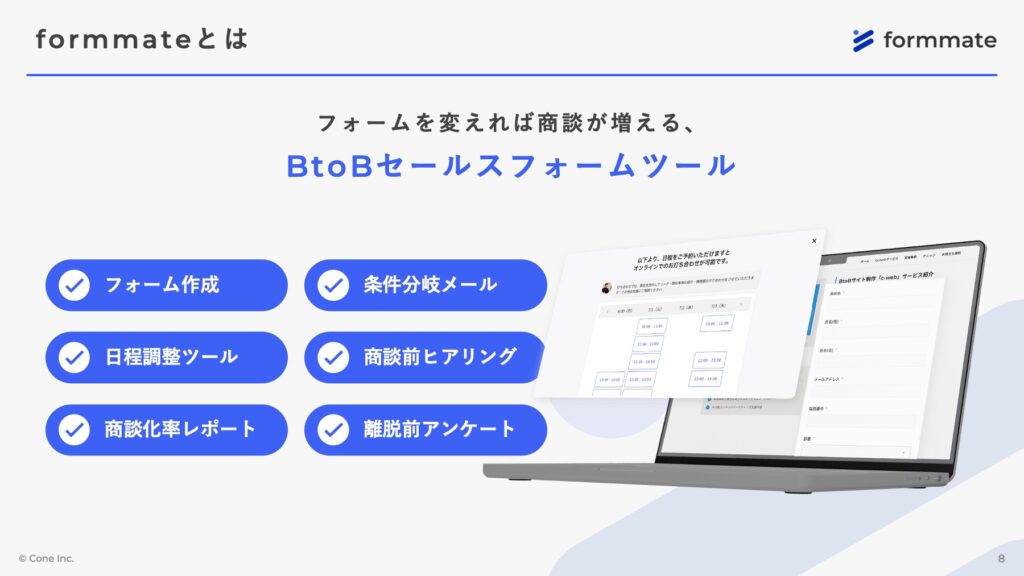

※ サービス紹介資料がDLされた後の商談化率を上げるツール

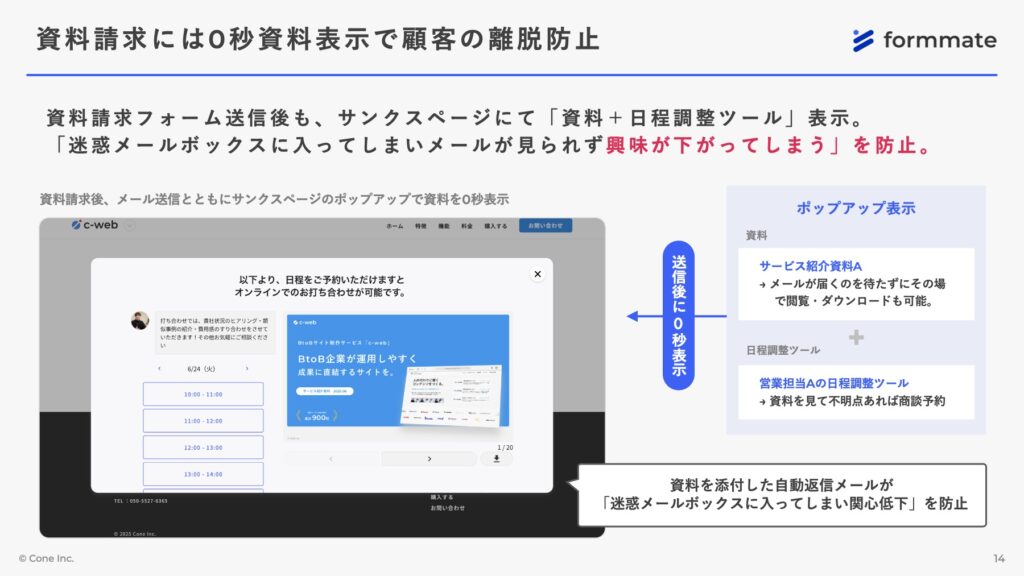

弊社Coneは、資料ダウンロードからの商談化率を上げるBtoBフォーム作成ツール「formmate」を提供しています。

フォーム送信後、自動返信メールはもちろん、サンクスページで日程調整ツールを表示することで、自動での商談獲得を実現するツールとなっています。

資料ダウンロードフォームの場合は、フォームを送信した見込み顧客のサンクスページに、以下のように「資料」と「日程調整ツール」が表示されます。そのため、見込み顧客はすぐに見たかった資料を閲覧することができ、興味が下がってしまうことを防ぐことができます。

さらに、資料閲覧後、商談の予約がなかった見込み顧客に対しては「アンケート」が表示され、「見込み顧客が知りたかった情報」を回収できるため、追客時のヒントになり商談獲得率の向上が期待できます。

現状、「資料ダウンロードフォームを用意しないといけない」「商談獲得率に課題がある」、などでお困りの方は一度お気軽にご相談ください!

⇒ BtoBフォーム作成ツール「formmate」:サービスサイトへ

まとめ

サービス紹介資料の重要性や作り方について解説しました。いまや受注を左右する営業ツールの一種といえます。

再度、以下に構成をまとめましたのでご覧ください。

| セクション | 各項目 |

|---|---|

| はじめに | 表紙 / 目次 / サービス概要 / 実績紹介 |

| サービスについて | 課題の提示 / サービスによる解決 / サービスの特徴 / サービスの強み / 他社比較 |

| 補足情報 | 料金プラン / 導入効果 / ご利用事例 / 導入フロー / FAQ / 会社概要 / CTA |

あらゆる情報を簡単に取得でき、検討期間が伸びた今こそ、サービス紹介資料の重要性が高まっています。サービスのもう一つの顔でもあるので、できる限り作り込むことをオススメします。

サービス紹介資料の作成をお手伝いします!

当ブログを運営する株式会社Coneも資料作成代行サービス「c-slide」を展開しています。

「c-slide」は成果に直結するサービス紹介資料等の資料を最短2日のオペレーションで提供するサービスです。

▼ c-slideのサービス紹介資料作成支援実績と支援の流れ、資料ダウンロード!▼

※ 本フォームも本記事で紹介した「formmate」で作成されています