オウンドメディアを「資産」に変えるSEO戦略。実施すべき施策から効果を測定する方法まで

オウンドメディアを始めたものの、

「記事を公開してもアクセスが増えない」

「SEOって何から手をつければいいのかわからない」

と悩んでいませんか?

「自社がコントロールできる情報発信の場」であるオウンドメディアは、広告と違い、記事を積み重ねるほど長期的な集客効果を生み出す「資産」になります。しかし、やみくもに記事を増やすだけでは、その真価を発揮できません。重要なのは、「検索ユーザーの意図に沿ったコンテンツを継続的に提供すること」です。

この記事では、オウンドメディアがSEOに強い理由から、成果を出すための具体的な施策、費用対効果の考え方まで、網羅的に解説します。

SEOの基本を理解し、あなたのオウンドメディアを単なる情報発信の場から、集客と信頼構築を同時に実現するマーケティング基盤へと成長させましょう。

本メディア運営元の記事作成代行サービス「c-blog」では、記事の執筆だけではなくキーワード設計などの戦略部分から、成果の上がる構成の作成などビジネス面から記事作成を支援しています。(c-blogサービスサイト)

▼ c-blogのサービス紹介資料ダウンロード!▼

オウンドメディアとSEOの関係性とは

オウンドメディアは「自社がコントロールできる情報発信の場」として、広告やSNSと並ぶ主要なマーケティング手法のひとつになっています。

広告の場合、出稿をやめれば効果もそこで止まってしまいます。しかしオウンドメディアは、記事を積み上げるほど検索流入が「じわじわと増えていく」点が大きな違いです。特に、ユーザーが検索している課題に応える記事を発信すれば、見込み顧客との自然な接点を広げることができます。

一方で、SEOを意識せずに記事を増やしても成果にはつながりません。重要なのは「検索ユーザーの意図に沿ったコンテンツを継続的に提供すること」です。この視点を持つことで、オウンドメディアは単なる情報発信の場から、集客と信頼構築を同時に実現するマーケティング基盤へと成長していきます。

オウンドメディアがSEOに強い理由

オウンドメディアがSEOで成果を出しやすいのは、検索エンジンが評価する要素とメディアの仕組みが合致しているからです。

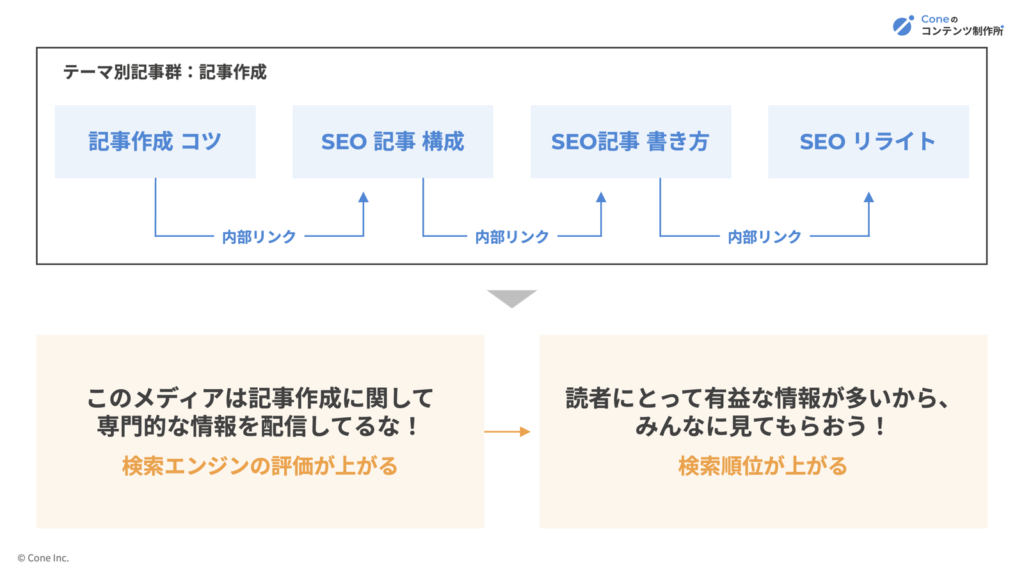

まず大きな特徴は「情報を体系的に整理できる」点です。特定のテーマに沿って複数の記事を公開すれば、検索意図を網羅できるだけでなく、内部リンクによってサイト全体の評価を底上げできます。

さらに、オウンドメディアは運営の仕方次第で以下のようなSEO効果を発揮します。

- 関連性の高い記事群を構築することで、専門性や網羅性が評価されやすくなる

- 内部リンクやカテゴリ設計を最適化すれば、クローラビリティ(検索エンジンの巡回効率)が向上する

- 定期的な更新やリライトによって、鮮度のある情報を維持できる

つまり、オウンドメディアは単なる「記事の集合体」ではなく、サイト全体を通じてSEOに最適化された構造をつくれることが、他の施策にはない強みといえるのです。

SEOを意識していないオウンドメディアの失敗例

一方で、SEOを軽視して「とりあえず記事を増やそう」と動き出してしまうと、思うように成果が出ません。

よくある失敗のひとつが「キーワード戦略がないまま記事を制作してしまう」ことです。検索需要の少ないテーマや、誰も探していない情報に多くのリソースを割いてしまえば、PVもコンバージョンも増えません。

また、自社目線の情報発信ばかりに偏ってしまうと、ユーザーの検索意図と乖離し、読まれたとしてもすぐに離脱されてしまいます。

さらにありがちなのが「記事を公開したら終わり」という運用です。検索順位やクリック率は常に変動します。にもかかわらず記事を放置してしまうと、競合に抜かれて徐々にアクセスが減り、せっかくのコンテンツ資産も埋もれてしまいます。

こうした失敗を避けるためには、最初の設計段階からSEOを意識することが欠かせません。サイトの構造やURL設計、テーマの整理を誤ると、いくら記事を増やしても成果が出づらいからです。

弊社Coneでは、BtoBサイト制作サービス「c-web」を運営しています。もし「自社でゼロから正しい設計ができるか不安」という場合は、お気軽にご相談ください。

BtoBサイト制作サービス「c-web」:サービスサイトはこちら

オウンドメディアSEOが向いている企業

すべての企業にオウンドメディアSEOがフィットするわけではありません。短期的にリードを増やしたい場合や、すぐに売上を立てたい場合には”広告の方が効率的”です。では、どのような企業がオウンドメディアSEOに向いているのでしょうか。

専門知識やノウハウを豊富に持つ企業

オウンドメディアSEOは「信頼性のある情報を継続的に発信できる企業」と相性が良いです。検索ユーザーは「わからないことを解決したい」という動機で記事を読むため、業界知識や専門ノウハウを持つ企業ほど、ユーザーの疑問に的確に答えられるコンテンツを作れます。

また、Googleが重視しているE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)の観点からも、専門知識を持つ企業は評価されやすいといえます。単なる一般論ではなく、実務経験や専門的な見解に基づいた記事は、検索上位に上がりやすく、読者からも「信頼できる情報源」として支持を得られます。

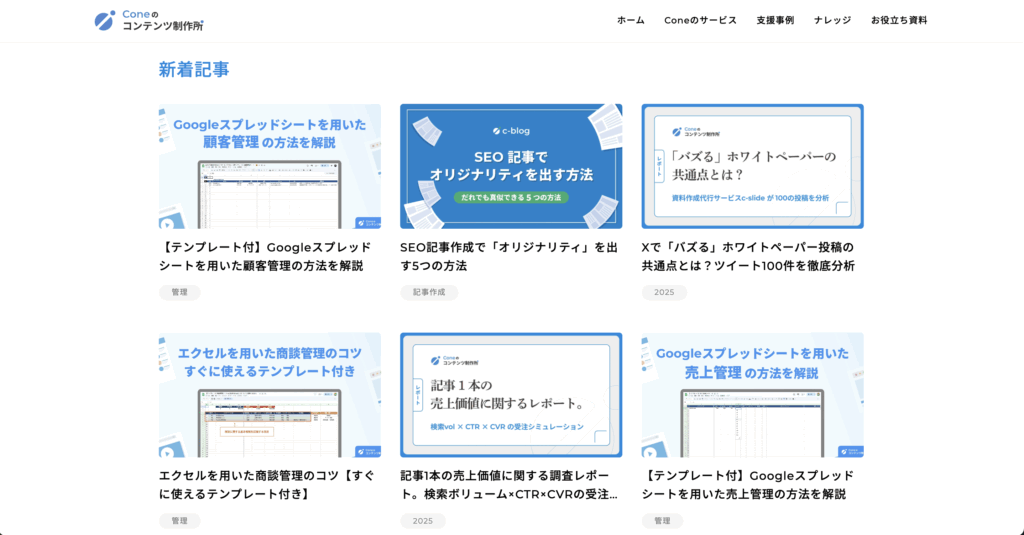

弊社が運営するオウンドメディア「コンテンツ制作所」では、提供しているサービス(資料作成代行サービス / 記事作成代行サービス / BtoBサイト制作サービス)を運営する中で得られたノウハウや実例を発信することで、Googleからの評価だけでなく、「この会社なら任せられそう」という企業担当者からの信頼獲得にもつながっています。

記事カテゴリもサービス毎に分けて配信しているで、それぞれの専門性をコンテンツによりGoogleに評価させ、SEO上位を獲得しています。

つまり、専門情報を持つ企業にとってオウンドメディアは、「知識を資産化し、E-E-A-Tを満たすことで検索と顧客の双方から信頼を得る仕組み」となるのです。

ニッチな市場に強みを持つ企業

大手が参入している巨大市場では、SEOも広告も競争が激しく、リソースが限られた中小企業が勝つのは難しいです。

一方で、ニッチな領域に特化している企業は競合が少なく、短期間でもSEOで成果を出しやすいという特徴があります。

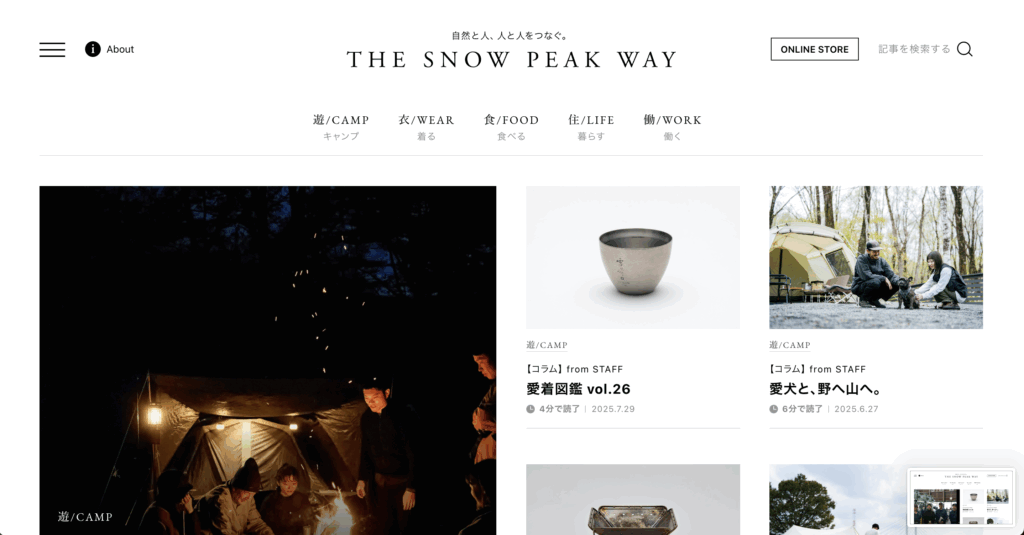

例えば、アウトドア市場全体で「キャンプ用品」という大きなジャンルに挑むのは困難ですが、その中で「キャンプ料理」「ソロキャンプ」などに絞り込むと検索上位を狙える余地が出てきます。

実際に、スノーピークが運営する「Snow Peak Magazine」は、ブランド世界観や体験を掘り下げることで、熱心なキャンプファンから強い支持を得ています。

ニッチ市場は「ユーザー数は少ないけれど検索意図が明確」なため、記事を通じてピンポイントに顧客の課題を解決でき、結果的に成約率の高い見込み顧客を集めやすくなるという特徴があります。

広告依存から脱却したい企業

広告は出稿した瞬間に成果が出やすい反面、出稿を止めた途端にリードもゼロになるという大きな弱点があります。

「広告コストの高騰に悩んでいる」「毎月の広告費を抑えたい」という企業にこそ、オウンドメディアSEOは有効です。

オウンドメディアの強みは、一度書いた記事が長期的に検索流入を生み出し続ける「資産」になる点です。広告と違い、記事は積み上がれば積み上がるほど流入の母数が増え、安定した集客基盤を作れます。

たとえば「北欧、暮らしの道具店」は、商品販売だけでなく、日常を彩る読み物やエッセイを発信することでファンを増やし、広告に頼らずに売上を伸ばしている好例と言えるでしょう。

記事そのものがブランディングの役割を果たし、読者が自然と「この世界観に共感したい」と商品購入へ進んでいます。

広告コストが膨らんでいる企業や、短期的な売上に振り回されがちな企業にとって、オウンドメディアSEOは「中長期的に安定収益を生む仕組みづくり」に直結します。

オウンドメディアで実施すべきSEO施策

オウンドメディアを立ち上げただけでは、検索からの流入はなかなか増えません。成果を出している企業ほど「SEOを前提とした運用」を徹底しており、コンテンツ制作から運用改善、拡散施策までを一貫して行っています。

ここでは、オウンドメディアで取り組むべき主要なSEO施策は以下の5つです。

- コンテンツSEO

- 内部施策

- リライト / 運用改善

- 被リンク獲得 / 拡散施策

- コンバージョン設計

コンテンツSEO

オウンドメディアで成果を出すには、記事コンテンツの質が最も重要です。単に文字数を増やしたり、記事数を増やすのではなく、読者の課題を解決し、次の行動につなげられる記事を積み重ねていくことがSEOの基盤になります。

記事制作の基本は「読者の検索意図を正しく理解すること」です。検索する人は「知識を得たい」「疑問を解消したい」「比較して検討したい」など、さまざまな目的を持っています。その意図を汲み取り、適切な切り口で記事を設計することが重要です。

実際、オウンドメディアでは記事の種類ごとに以下のような役割を整理して設計するのがおすすめです。

- 見込み客が抱える悩みを解決する「課題解決型の記事」

- 比較・検討を助ける「購買検討型の記事」

- 信頼感を高める「導入事例の記事」

これらの記事の詳細については、以下の記事で解説しています。

また、記事の書き方にも以下のような押さえるべきルールがあります。

- 1H 1メッセージを意識して書く

- 並列形式のHは同じデザインで書く

- 手順形式のHは前情報を引き継ぐ

- 1スクロールの読みやすさを意識して書く

- 指単位の行動レベルまで書き込む

こうした基本を意識するだけで、記事の読みやすさや検索エンジンの評価は大きく変わります。SEO記事の詳しい書き方は以下の記事で解説しているので、参考にしてみてください。

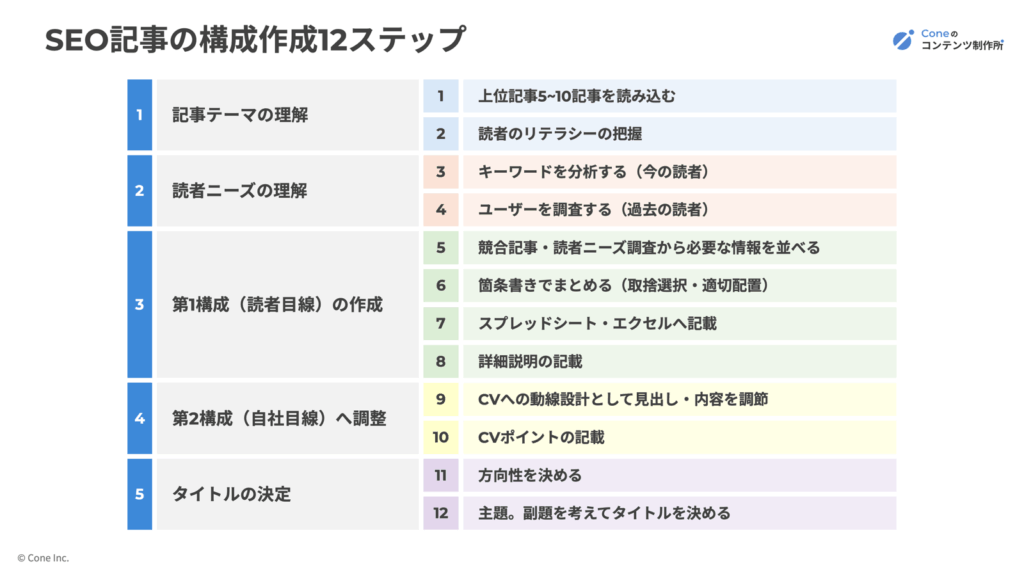

さらに、コンテンツSEOでは「構成づくり」が欠かせません。いきなり書き始めるのではなく、検索意図を整理し、読者の流れを考えながら見出しを組み立てていくことが大切です。

SEOコンテンツの構成は以下の手順で作成していきましょう。

この手順で作成することで、読者ニーズを満たせる記事構成を立てることができます。

記事構成の各ステップの詳細は以下の記事にて詳しく解説しています。また、記事内には構成作成テンプレートも用意しているので、お困りの際はお役立てください。

内部施策

オウンドメディアSEOでは、記事コンテンツの質が最重要であることは間違いありません。しかし、それだけではなく、サイト内部の構造や整備(内部施策)も欠かせない要素と言えます。

検索エンジンは記事単体だけでなく、サイト全体の設計を見て評価しています。内部施策が不十分だと、良い記事を書いても検索エンジンに正しく理解されず、上位表示されないケースも少なくありません。

代表的な内部施策には以下があります。

| 内部リンク設計 | 関連する記事同士をリンクでつなぎ、検索エンジンにサイト構造を伝えやすくする |

| サイト構造の最適化 | カテゴリ・タグの整理、パンくずリストの設置などでユーザーにもクローラーにも分かりやすい構造にする |

| メタ情報の整備 | タイトルタグやディスクリプションを適切に設定し、検索結果でクリックされやすい状態に整える(詳しい設定方法はこちらの記事で解説しています) |

| クロール最適化 | 重要なページにクローラーがたどり着きやすいようにサイトマップを用意する、不要なページをnoindexにするなど |

こうした内部施策を進めるうえで、「どの記事にどんな役割を持たせるのか」「どのページ同士をリンクさせるのか」を明確にしておくことが重要です。

リライト / 運用改善

オウンドメディアの記事は、「公開したら終わり」ではなく、むしろそこからがスタートです。記事が時間の経過や変化する検索意図に置いて行かれてしまうこともあるからこそ、定期的な見直しと改善(リライト)が成果を最大化するうえでとても重要になります。

公開済の記事を手直しするリライトは、新規記事を書くよりも少ない労力で以下のような効果を期待できます。

| 検索順位の安定・向上 | Googleの評価基準やユーザーの検索意図は日々変化しているため、最新のニーズに即した更新が、順位維持・改善につながります |

| CTR(クリック率)の改善 | タイトルや導入部分を魅力的に書き直すことで、結果としてクリック率がアップするため、流入ボリュームが期待できます |

| CVR(コンバージョン率)の改善 | 導線や訴求ポイントを見直すことで、成果率が上がるケースも多々あります |

古くなった情報をアップデートすることは信頼性を高め、検索エンジンにも再評価されるきっかけになります。

ただし、文章の表現を少し変えただけでは成果にはつながりません。本質的には、「なぜその記事は思うように評価されていないのか?」をデータから読み解き、「どうすればユーザーのニーズに応え、検索エンジンに評価されるか?」を丁寧に設計する必要があります。

記事の改善を進めるには、まず記事ごとの状態に応じてアプローチを変えることが基本です。

以下の記事では、リライト対象記事を7つに分類し、それぞれに応じた最適な手順を紹介しています。記事の状態に合った次のステップが自然と見えてくる構成になっているので、「自分の記事は今何をすべき?」の答えが見つけやすなっているので、参考にしてみてください。

被リンク獲得 / 拡散施策

SEOの評価を高めるうえで欠かせないのが、外部からの信頼を集めることです。検索エンジンは、他のサイトからリンクされている記事を「価値がある情報」と認識しやすくなります。つまり、自然に被リンクが集まるようなコンテンツを発信できるかどうかが、SEOの成果を左右する重要なポイントとなるのです。

しかし、単純に「リンクをもらおう」と営業するのではなく、リンクしたくなるだけの価値ある記事を生み出すことが最も大切です。

たとえば以下のような取り組みは、実際に多くの企業が成果を挙げている代表的な手法です。

| オリジナル調査や独自データの公開 | 他では得られない独自データは、業界メディアやSNSで引用されやすくなります |

| 導入事例や成功事例の発信 | 実際の企業活用シーンは、見込み客だけでなく他社メディアにも取り上げられる可能性があります |

| SNSやプレスリリースを通じた拡散 | 記事公開後に積極的に露出を増やすことで、自然なリンク獲得のチャンスを広げられます |

特にBtoB領域では、「記事そのものを広告的に広める」よりも、「業界で役立つナレッジや実例を発信する」ことの方が、長期的に信頼を積み上げやすいのが特徴です。このように、被リンク獲得や拡散施策は単なる外部対策ではなく、コンテンツそのものを“シェアしたくなる状態”に仕上げることが大切です。

被リンク獲得や拡散施策の具体例は以下の記事にて紹介しています。記事の中には、一般的な施策に加えて、少しユニークな施策まで紹介しているのでご覧ください。

コンバージョン設計

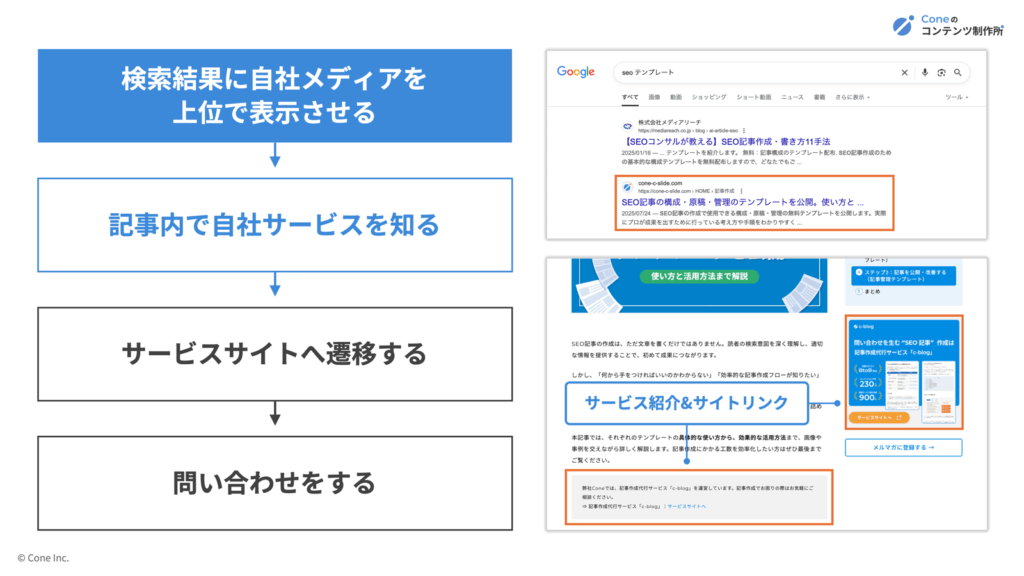

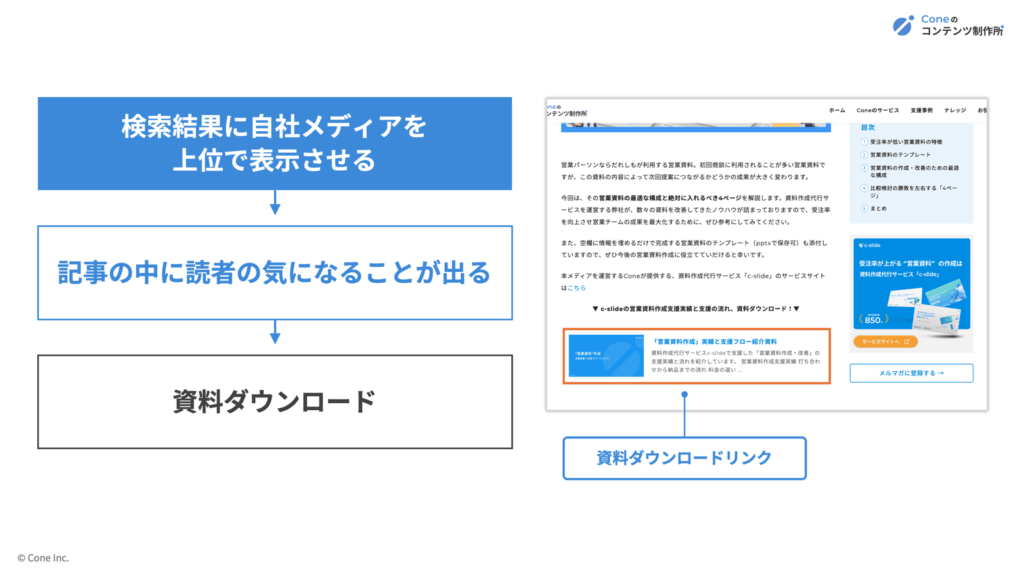

オウンドメディアで成果を出すには、“ただ読まれるだけの記事”から、“行動を促せる記事”へ仕立てることが不可欠です。仮に、検索結果で1位を獲得しても、CVに繋がらなければ意味がありません。

そこで、まず意識してほしいのは、コンバージョン(CV)の定義を広げること。たとえば、「ホワイトペーパーのダウンロード」や「セミナー申込み」といった、読者が次に行う“小さなアクション”も立派なCVとなり、後々の商談につながるような非常に大切な導線となります。

記事からのコンバージョンは、大きく分けて「間接コンバージョン」と「直接コンバージョン」があります。

◼︎ 間接コンバージョン

読者を記事から自社のサービスサイトへ誘導し、そこで資料請求や問い合わせをしてもらうパターンです。

このアプローチは、商談につながりやすいという利点がある一方で、複数ステップを経るため、CVRは一般的に0.1% 程度と低くなる傾向があります。

そのため、

- リード文でサービスをさりげなく紹介し、読み進める前に認知を促す

- 本文中に自然な文脈で「事例はこちら」といったリンクを挿入

- サイドバーやバナー形式で常視されやすいCTAを設置

こうした設計を、CVにつながりやすい記事に重点的に行うことが有効です。CVに繋がりやすいキーワードの選定方法は以下の記事にて詳しく解説しています。

◼︎ 直接コンバージョン

直接コンバージョンは、記事内でホワイトペーパーのダウンロードや問い合わせフォームが完結する導線を設けるパターンです。成果率が高まりますが、読者の理解が不十分だと後の商談に繋がりにくい構造でもあります。

効果的な施策例としては、以下のような工夫が挙げられます。

- 記事と深く関連した資料を用意する

- 本文中に埋め込みフォームを置き、読者の導線をスムーズにする(リード文・まとめ部分の2カ所配置がおすすめ)

コンバージョン率(CVR)は 0.1〜1%程度がオウンドメディアの一般的な目安です。業界やゴールの設定次第で変動しますが、まずは自社の数値をこの基準と比べてみることで、改善ポイントが明確になるでしょう。

「関節コンバージョン」と「直接コンバージョン」の詳細や具体例を確認したい方は、以下の記事にて詳しく解説しています。

オウンドメディアSEOの効果を測定する指標

オウンドメディアのSEO施策は、単に記事を増やすだけでは成果を実感しにくいものです。そのため、定量的な指標を設定し、定期的に効果を測定することが重要です。

ここでは、特に注目すべき3つの指標について解説します。

- キーワード順位 / オーガニック流入数

- CTR / CV数

- 記事別ROI

キーワード順位 / PV数

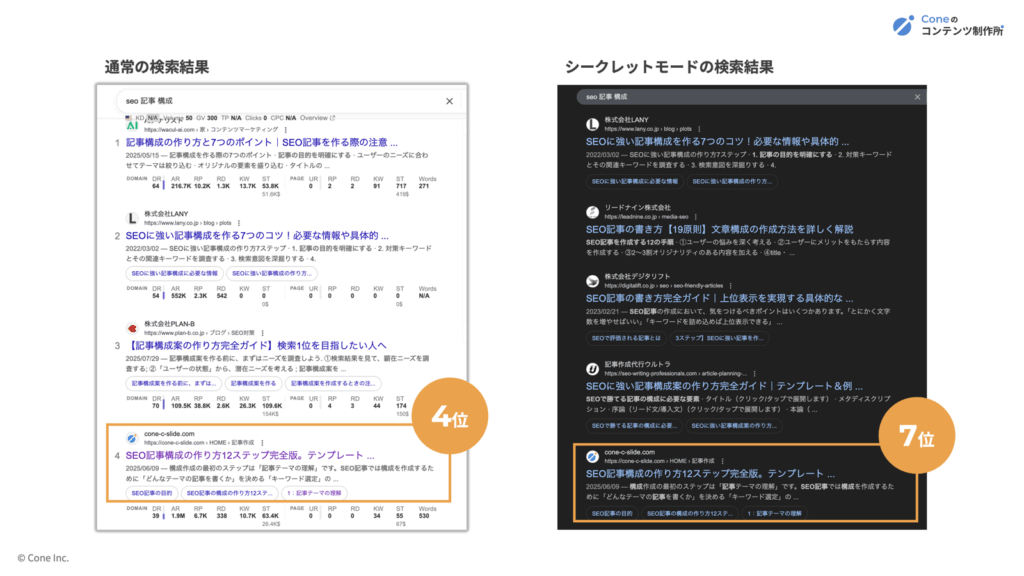

まず押さえておきたいのが、記事が検索結果でどの位置に表示されているか(キーワード順位)と、実際にどれだけの人が記事に訪れているか(PV数)です。

順位が上がったからといって、必ずしも成果につながるわけではありません。重要なのは、狙ったキーワードで検索されて、記事にアクセスしてくれる人がどれだけいるかです。逆に順位が少し低くても、流入が安定している記事はしっかり価値を生んでいると言えます。

キーワード順位を正確に把握するには、ブラウザのシークレットモード(プライベートブラウジングモード)を使うことで、ウェブサイトの閲覧履歴や検索履歴、Cookieなどの影響を受けずに、実際の検索結果を確認できます。

弊社Coneでは、毎週月曜日の朝に全キーワードの順位を手動でチェックし、スプレッドシートにまとめて管理しており、日々の変動や記事ごとの傾向を把握しやすくしています。

もちろん、「ahrefs」などのSEOツールを使えば効率的に確認できますが、記事数が少ない場合は手動で検索したほうが、より正確なデータを得やすいと言えます。

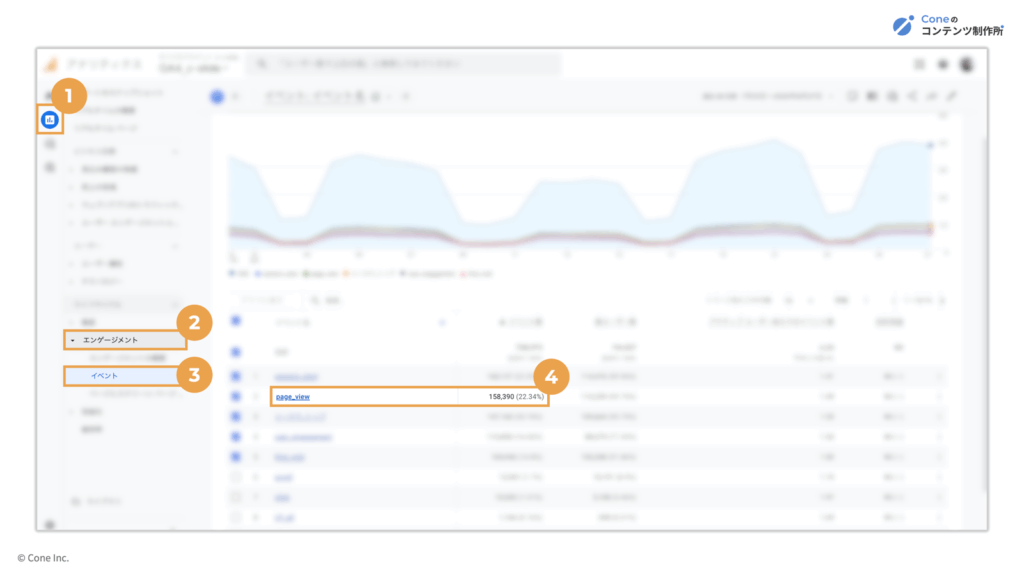

また、PV数は「Google Analytics」を使用することで確認できます。

- レポート

- エンゲージメント

- イベント

- page_view

また、計測期間も画面右上から変更できるため、より詳細に分析することができます。このPV数の計測も弊社Coneでは週次で記録し、コンテンツの改善に活用しています。

これらの数値は定期的に計測することで、順位変動の原因究明やCV数の改善に活用できます。実際に弊社使用している記事管理シートのテンプレートは、以下の記事にてダウンロードすることができます。使い方も詳しく解説しているので、お困りの際は使用してみてください。

関連記事:SEO記事の構成・原稿・管理のテンプレートを公開。使い方と活用方法まで解説

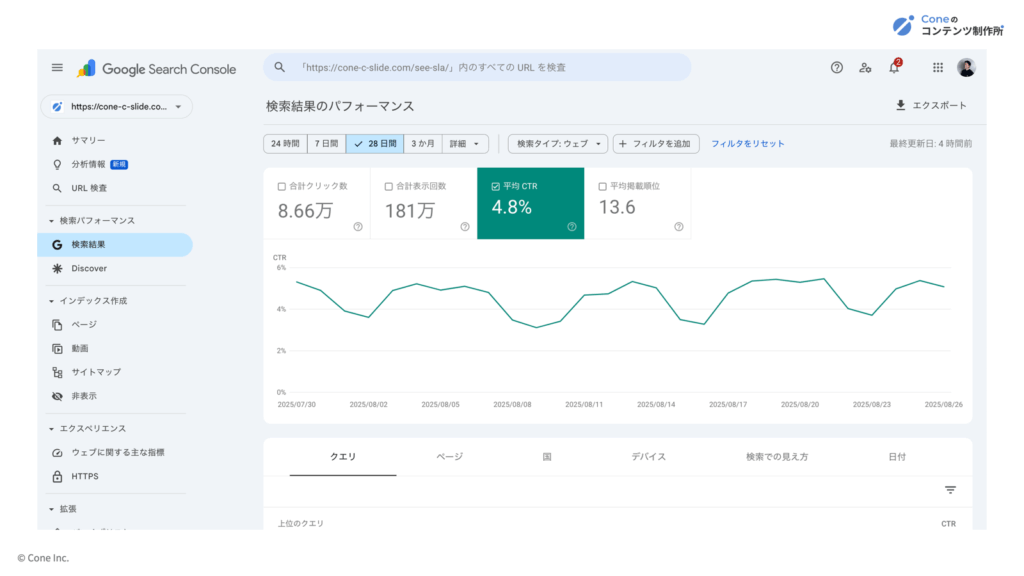

CTR / CV数

オウンドメディアの記事が検索結果に表示されても、読者がクリックしてくれなければ意味がありません。ここで重要なのがCTR(クリック率)です。CTRは、検索結果やサイト内リンクがどれだけクリックされたかを示す指標で、記事のアクセス数を左右します。

CTRを計測するには、「Google Search Console」を活用しましょう。

CTRは、検索結果に表示された回数(インプレッション)と、実際にクリックされた回数から算出できます。

検索結果からのCTRを改善するには、まずタイトルとディスクリプションの見直しが必要です。検索ユーザーが「クリックしたくなる」と感じる言葉や数字、具体的なベネフィットを入れることで、自然とクリック率は上がります。

タイトル作成のコツや事例については、以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:SEOに強いタイトルの付け方のコツ【7ステップ手順書とチェックリスト付】

次に押さえたいのが、CV数(コンバージョン数)です。CVは、問い合わせや資料請求、会員登録など、記事を読んだ後に読者が実際に行動した回数を指します。

CVの計測も「Google Analytics」などのアクセス解析ツールで行うことが可能で、目標(Goal)やイベントを設定することで、記事ごとの成果を数値で追えます。CTRが高くてもCVが低ければ、読まれても成果につながっていない状態です。逆にCTRが低くても、CV率が高い記事は、ターゲット読者に響くコンテンツが作れている証拠です。

CV数の改善は以下の記事にて解説しています。

関連記事:オウンドメディアのコンバージョンはキーワードで決まる。CVRを劇的に改善する方法を解説

記事別ROI

オウンドメディアの運用では、記事作成やリライト、プロモーションなどにコストがかかります。そこで注目したいのが、記事ごとのROI(投資対効果)です。ROIを意識することで、「どの記事が成果に貢献しているか」を数字で把握でき、リソースの優先度を判断できます。

記事別ROIの計算はシンプルです。

ROI = 記事経由で得られた成果の価値 ÷ 記事作成・運用にかかったコスト

例えば、ある記事で資料請求が10件あり、1件あたりの商談価値が5万円、記事作成にかかったコストが8万円だった場合、

(10件 × 5万円) ÷ 8万円 = 6.25

となり、投資に対して十分な効果が出ていることが分かります。

これは、投入した1円あたり6.25円の成果が返ってきているという意味です。目安として、ROIが1以上であれば投資以上の価値が出ている状態、3〜5以上ならかなり効率的に成果を出せている記事と判断できます。今回の6.25は十分に高く、記事として非常に効果が出ている状態です。

記事別ROIを活用するポイントは以下の通りです。

| 高ROIの記事にはリソースを集中 | さらにリライトしたり、SNSでの拡散や広告配信で伸ばす |

| 低ROIの記事は改善 or 統廃合 | アクセスは多いけど成果が少ない記事は導線改善や内容見直しを検討 |

| 定期的な確認 | 記事の効果は時間とともに変化するため、月単位や四半期単位で評価する |

なお、記事のROIを正しく評価するには「コンテンツそのものの価値」を理解することも欠かせません。弊社Coneが独自で調査を行った結果、1つの受注を獲得するのに必要な検索ボリュームは14,286が必要だとわかりました。

しかし、検索ボリュームが約15,000の記事でSEO上位を獲得することは簡単ではないため、記事数を増やしたり、記事内のCTRを高めることでROIも高めることができます。

以下の記事では、記事1本の売上価値について調査した内容をまとめており、改善策まで詳しく解説しているので、ご覧ください。

オウンドメディアSEOの費用相場と必要リソース

オウンドメディアを立ち上げて運用するには、単に記事を書く時間だけでなく、初期構築や月次運用などさまざまなコストがかかります。

ここでは、実務的な視点で費用相場と必要なリソースを解説します。

初期費用

オウンドメディアの立ち上げには、サイト設計やCMS導入、デザイン制作、初期SEO設定などが必要です。

| CMS導入・初期設計 | 10〜50万円程度(WordPressなどの既存CMSを使う場合) |

| デザイン・コーディング | 20〜100万円程度(ブランドやオリジナルデザインの有無で変動) |

| SEO初期設定 | 5〜20万円程度(キーワード選定や基本的な内部施策の設定) |

初期費用は規模やデザイン、機能によって大きく変わりますが、30〜50万円程度が一般的な目安です。最初にしっかり設計しておくことで、その後の運用がスムーズになります。

オウンドメディアの立ち上げ方法に関する詳細は以下の記事にて解説しています。

関連記事:オウンドメディア立ち上げ手順完全版。KW選定から構築まで(テンプレート付)

弊社Coneでは、BtoBサイト制作サービス「c-web」を運営しており、コーポレートサイト / サービスサイトと一体型でオウンドメディアを運用したいといった場合には、お気軽にご相談ください。

BtoBサイト制作サービス「c-web」:サービスサイトはこちら

記事制作費用

記事制作はオウンドメディアの中心的なコストです。文字数や専門性によって費用は変わります。

| 一般的なブログ記事(1,500〜2,000文字) | 1.5〜5万円 / 本 |

| 専門性の高い記事(3,000文字以上、一次情報や取材あり) | 5〜15万円 / 本 |

記事制作費用には、キーワード選定や構成作成、ライティング、校正まで含めることが多いです。記事数が多くなるほどリソースが必要になるため、予算と狙いたいKPIに応じて本数を計画することが重要です。

月次運用コスト

オウンドメディアは立ち上げて終わりではなく、継続的な運用が必要です。主な月次コストには以下があります。

| 記事更新・リライト | 1〜10本 / 月 |

| SEO施策・分析 | アクセス解析、順位チェック、改善提案などで5〜20万円 |

| 広告・SNS連携 | オーガニック流入を補助する場合は別途広告費が必要 |

小規模なメディアなら月5〜10万円程度から始められますが、成果を出すためには最低でも月10〜30万円程度の運用リソースを見込むと安心です。

ROIを高めるためのポイント

オウンドメディアは単に記事を量産するだけでは投資対効果が上がりません。ROIを高めるためには、戦略的に費用とリソースを配分する視点が重要です。

| 優先順位を明確にする | 新規記事よりも、ターゲット顧客に刺さるテーマや競合との差別化ができるコンテンツにリソースを集中する |

| 運用フローを効率化する | 記事作成、校正、公開、分析までの一連のフローを標準化し、無駄な時間を削減する |

| 定期的な効果レビューを行う | アクセスやCVだけでなく、チームの工数やコストも含めた総合的な評価を月単位で行い、改善ポイントを戦略的に決定する |

| 優先度の低い施策は削減する | 細かい装飾やSEO施策の中でも効果が見えにくいものは思い切って削り、重要施策に集中する |

| 外部のリソースを活用する | 必要に応じて記事作成代行会社やSEOコンサルを組み合わせることで、内部リソースだけで運用するより効率的に成果を出す |

これらを実行することで、単なる記事更新作業に終わらず、投入したコスト・工数に対して最大限の成果を出す運用体制を作ることができます。

記事作成代行サービス「c-blog」では、文字数や業界など関係なく1本100,000円から記事を作成しております。

単なる記事の執筆だけではなく、必要に応じてキーワード設計などの戦略の部分から検索意図に沿った構成の作成、読者や検索エンジンに評価されやすい形での執筆まで、まるっとサポートしております。

今なら「無料メディア診断」も行っており、改善提案までさせていただいているので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

まとめ

オウンドメディアを単なる情報発信の場から、集客と信頼構築を同時に叶える強力なマーケティング基盤へと育てるには、SEOを前提とした戦略的な運用が不可欠です。

本記事で解説したポイントを改めて整理しましょう。

- オウンドメディアは記事が資産になる

- SEOで成果を出すには「ユーザーファースト」が鍵

- コンテンツSEOと内部施策はどちらも重要

- 運用改善と効果測定が成果を最大化する

- 自社の強み(独自性)を活かすことが成功への近道

「すぐに売上を立てたい」場合は広告が向いていますが、中長期的に安定した集客基盤を築き、広告依存から脱却したい企業にとって、オウンドメディアは最も有効な施策と言えるでしょう。

もし、リソース不足やノウハウの不足でお困りの場合は、記事作成代行サービス「c-blog」が記事作成から戦略設計までサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

c-blogの「SEO記事無料相談」問い合わせフォーム

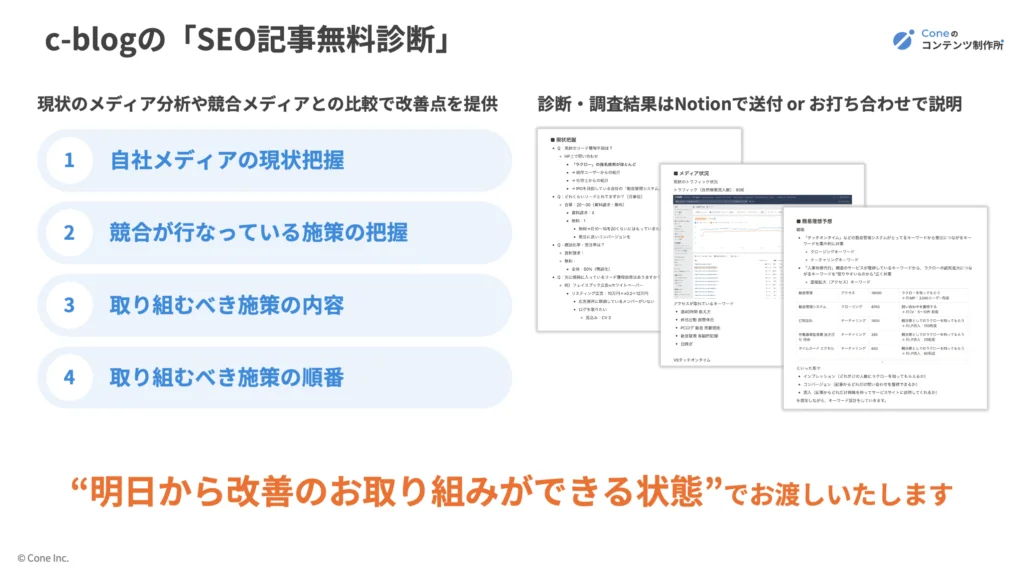

c-blogではSEO記事の無料診断を行っており、競合メディアとの比較から改善点をNotionやお打ち合わせにて共有させていただきます。

毎月限定5社のみの対応となりますので、気になる方は以下のお問い合わせフォームよりお進みください。