オウンドメディアのコンバージョンはキーワードで決まる。CVRを劇的に改善する方法を解説

オウンドメディアを運用しているものの、「アクセスは増えるけど、問い合わせや資料請求につながらない…」と悩んでいませんか?

「コンバージョン(CV)」と聞くと、つい「商品購入」や「契約」といった最終ゴールだけを想像しがちです。しかし、オウンドメディアで成果を出すためには、その手前にある「ホワイトペーパーのダウンロード」や「セミナーへの参加申し込み」といった、読者の小さな一歩を戦略的に設計することが欠かせません。

この記事では、オウンドメディアのコンバージョンを劇的に改善するための具体的な方法を、初心者にも分かりやすい5つのステップで解説します。CVRの目安から、キーワード選定、記事のリライトまで、今日からすぐに実行できるアクションプランが手に入ります。

正しい戦略で、オウンドメディアを「単なる情報発信ツール」から「成果を生み出す資産」へと変えましょう。

本メディアを運営するConeが提供する、記事作成代行サービス「c-blog」のサービスサイトはこちら

▼ c-blogのサービス紹介と支援の流れ、資料ダウンロード!▼

目次

オウンドメディアにおけるコンバージョンとは

オウンドメディアでいう「コンバージョン(CV)」は、単に「お問い合わせをもらう」や「商品やサービスを購入・導入してもらう」ことだけを指すわけではありません。

もっと広い意味で、読者が次のアクションへ進むきっかけとなる行動すべてをコンバージョンと言います。

特にBtoB領域では、営業サイクルが長く、いきなり契約につながるケースはまれです。たとえば、記事を読んだ直後に商談になることはほとんどなく、むしろホワイトペーパーをダウンロードする、ウェビナーに申し込むといった中間的な行動が後々の契約につながります。

こうした「直接ゴールではないが重要な一歩」も、オウンドメディアでは立派なコンバージョンと考えるべきです。

間接コンバージョンと直接コンバージョンの違い

オウンドメディアのコンバージョンには、「直接的に成果につながるもの」と「間接的に成果につながるもの」の2種類があります。それぞれの特徴を理解することで、記事の目的や設計方針が明確になります。それぞれの違いについて解説してきます。

間接コンバージョン(Indirect CV)

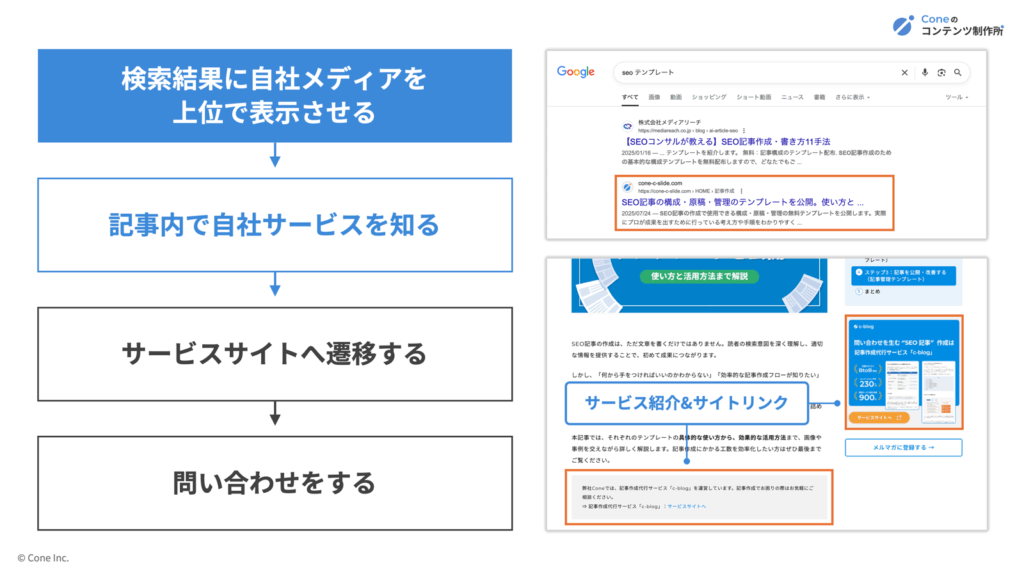

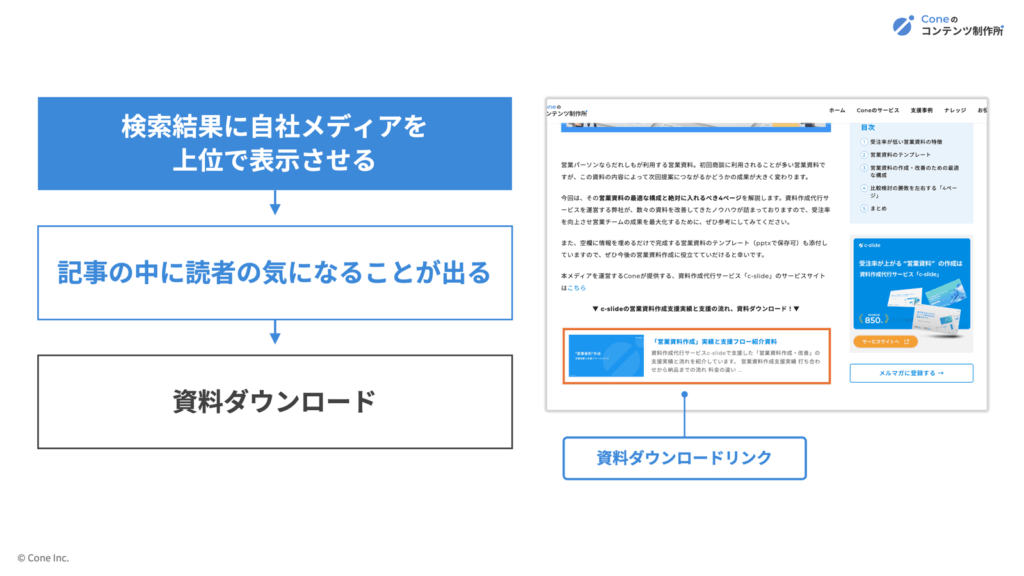

間接コンバージョンとは、オウンドメディアの記事をきっかけに、まずサービスサイトに誘導され、そこから問い合わせや資料ダウンロードが発生する流れを指します。

具体的なステップは次の通りです。

- 検索結果に自社メディアの記事を上位で表示させる

- オウンドメディアの記事を読む

- サービスサイトでサービスについて知る

- サービスサイトのお問い合わせや資料DLフォームから送信

間接コンバージョンは、ユーザーがサービス内容を十分に理解した上でコンバージョンに至るため、商談につながりやすいという特徴があります。

一方で、コンバージョンまでのステップが増えるため、コンバージョン率自体は低めで、一般的には0.1%程度とされています。

直接コンバージョン(Direct CV)

直接コンバージョンは、オウンドメディアの記事からそのまま資料ダウンロードや問い合わせが完了する流れを指します。

一般的な流れは以下の通りです。

- オウンドメディアの記事を読む

- 記事内の資料DLフォームを送信

直接コンバージョンのメリットは、記事内で資料について触れた直後にフォームを送信できるため、コンバージョン率が高くなることです。さらに、フォームを記事内に埋め込む形式にすることで、よりコンバージョン率が向上します。

一方で、直接CVはユーザーがサービスを詳しく理解する前にコンバージョンしてしまう場合があるため、商談につながりにくいリードも含まれる点がデメリットです。

オウンドメディアのコンバージョン率の目安

オウンドメディア運営で「このCVRは高いのか、低いのか?」という感覚を持つのはとても大切です。なぜなら、改善施策の優先度や効果検証は、必ず「基準値」との比較で判断するからです。

ここでは全業種・業種別にコンバージョン率の平均値をご紹介します。

コンバージョン率の平均値

オウンドメディアでのコンバージョン率(CVR)は、一般的に 1〜3%前後 が一つの目安とされています。

ただし、この「1〜3%」という数字はあくまで平均的な水準であり、業種やコンバージョンの定義によって大きく変わります。

例えば、BtoCのECサイトであれば商品購入を直接コンバージョンとするケースが多く、3%を超えることも珍しくありません。一方、BtoBの場合は「問い合わせ」や「資料請求」が直接CVになるため、比較検討期間が長く、CVRは1%を切ることもあります。

さらに、間接コンバージョン(ホワイトペーパーDLやセミナー参加など)まで含めれば、数値は上がりますが、ゴールの定義が変わるので単純比較はできません。

コンバージョン率を計算する方法は以下になります。

コンバージョン率(CVR)= コンバージョン数 ÷ 訪問者数(PV数) × 100

例えば、月間10,000PVがあり、そのうち200件がコンバージョンした場合、

200 ÷ 10,000 × 100 = 2.0%

CVRは「記事単位」と「全体平均」の両方で把握することが大切です。なぜなら、特定の記事だけ異常に高い / 低い場合、その要因を抽出して改善や横展開が可能となるからです。

業種別のコンバージョン率平均値

海外のマーケティングデータベースであるWordStreamの調査によれば、Google検索広告における業種別の平均CVRは以下の通りです。

オウンドメディアと広告の数値は直接比較できませんが、業種ごとの「コンバージョンしやすさ」の傾向を把握する参考になります。

| 業界 | CVR(検索) |

|---|---|

| 出会い系サービス | 9.64% |

| 法律関連 | 6.98% |

| 流通関連(小売など) | 6.64% |

| 自動車関連 | 6.03% |

| 人材派遣サービス | 5.13% |

| 金融関連 | 5.10% |

| 観光関連 | 3.55% |

| 教育関連 | 3.39% |

| 工業製品関連 | 3.37% |

| 医療関連 | 3.36% |

| BtoB | 3.04% |

| ソフトウェア関連 | 2.92% |

| Eコマース | 2.81% |

| 家庭用品系 | 2.70% |

| 不動産関連 | 2.47% |

引用:WorldStream「Google Ads Benchmarks for YOUR Industry [Updated!]」

このデータから分かるのは、業種ごとのビジネス特性がコンバージョン率に強く影響しているということ。

まず、外食・デリバリー(9.8%)やメディア・娯楽(7.9%)など、利用までの心理的ハードルが低く、即日行動に結びつくサービスはCVRが高めです。

次に、金融・保険(6.2%)や法律(5.4%)のように、専門性や信頼性を重視する業種も比較的高い傾向があります。これは、しっかり情報提供を行うことで不安を解消し、問い合わせや資料請求につながるからです。

一方、不動産(2.6%)や家電(1.2%)など、高額で検討期間が長い商材は、即時のコンバージョンが発生しづらくなります。また、BtoB領域(3.0〜3.5%)は、初回訪問での成約よりも、資料DLやセミナー申込などの間接的なアクションが多く、複数回の接触を経てようやく成果につながるパターンが一般的です。

- 即時性の高いサービス → CVRが高い(外食・娯楽など)

- 信頼性重視の業種 → 高めのCVR(金融・法律など)

- 高額・長期検討型商材 → 低めのCVR(不動産・家電など)

- BtoB → 間接CVが多く、直接CVは少なめ

まずは自社のCVRをこの表と照らし合わせ、業界平均と比べてどの位置にいるかを確認しましょう。もし平均より低い場合は、直帰率の改善やCTAの最適化、コンテンツと読者ニーズの一致度を見直す必要があります。

逆に平均を上回っている場合は、成果を出している記事やランディングページの要素を分析し、他記事にも展開していくのが有効です。

弊社Coneが運営する、記事作成代行サービス「c-blog」では現在、毎月5社限定でSEO記事の診断・改善提案を無料で提供させていただいております。

貴社記事を分析させていただいた上で、「改善点」から「上位記事との違い」「上位獲得するための施策例」までご紹介させていただきます。

▼ 無料記事診断・改善提案 実施中!▼

オウンドメディアからコンバージョンを獲得する方法

オウンドメディアでのコンバージョン獲得は、単なるアクセス数の増加では達成できません。読者の行動を意図的に誘導する「戦略的設計」が重要です。

ここでは、「間接コンバージョン」と「直接コンバージョン」の両面から、実務で使える方法を具体的に解説します。

間接コンバージョンを増やす

間接コンバージョンを増やすためには、まず記事からサービスサイトへの流入数を増やすことが重要です。単に記事の最後にリンクを置くだけでは、途中で離脱してしまう読者を取りこぼしてしまいます。

そのため、記事内の適切な箇所に複数のCTAを設置することが効果的です。たとえば記事の冒頭でサービスの存在を認知させたり、本文中で読者の興味が高まりそうなポイントに「弊社が支援した事例はこちら」といったリンクを自然に配置したり、さらにサイドバーなど本文外で視覚的に目立つバナーを置くことで、文章だけでは気づかれにくい読者にも情報を届けられます。

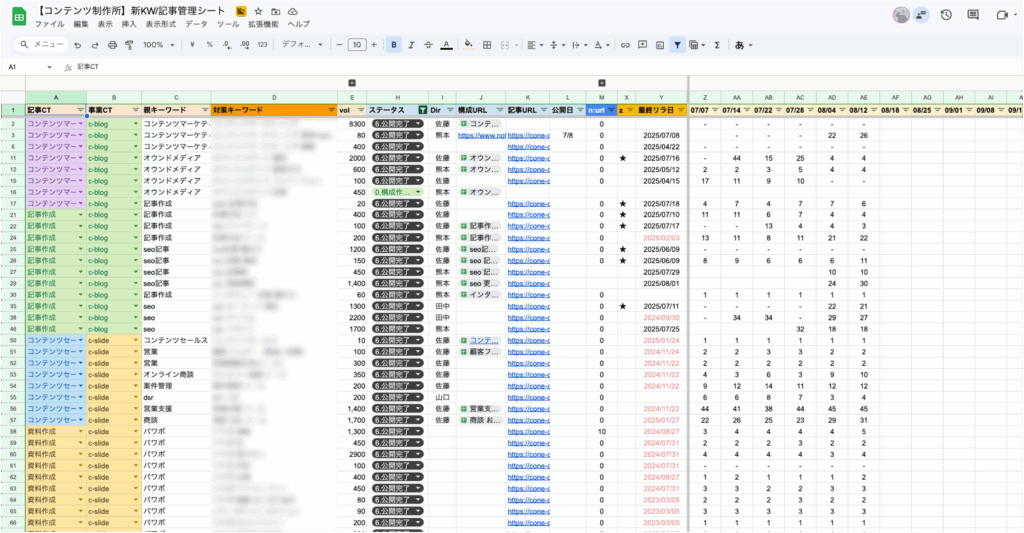

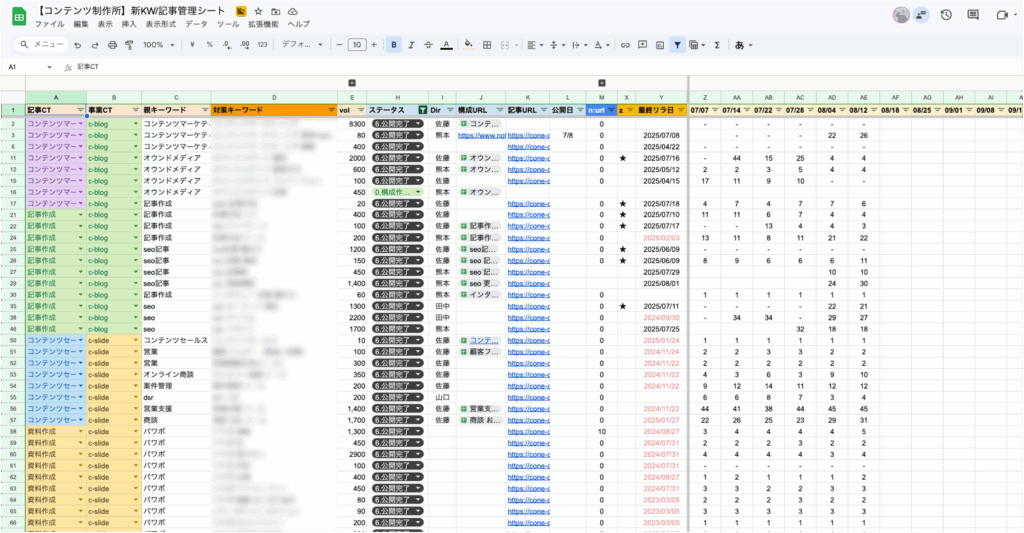

まずはアクセス数が多く、かつサービスと関連性の高い記事を特定します。弊社Coneでは、記事ごとに狙うキーワードと検索順位、アクセス数をまとめたシートを作成し、週次で更新しています。

これにより、コンバージョンに寄与しやすい記事がひと目でわかります。その上で、以下の施策を組み合わせてCTAを設置します。

- 記事を読み始める前に、リード文でサービスのPRを行うことで、途中離脱しても認知を届ける

- 記事本文の関連性の高い箇所にリンクを挿入し、読者が「次に知りたいこと」にスムーズにアクセスできるようにする

- サイドバーやページ端など本文外にバナー形式のCTAを置き、常に視界に入る形で訴求する

このように設置したCTAは、単にリンクを置くだけでなく、読者の関心や行動を予測して配置することが重要です。また、すでにコンバージョンが取れている記事に注力することで、同じ記事内でリンク数を増やしたり、同様のテーマの記事を増やして流入を発生させるといった戦略が有効です。

例えば「営業資料 作り方」の記事で流入が多ければ、「提案資料 作り方」や「会社紹介資料 作り方」といった記事でも同様にCTAを設置し、サービスサイトへの誘導を行うことができます。

直接コンバージョンを増やす

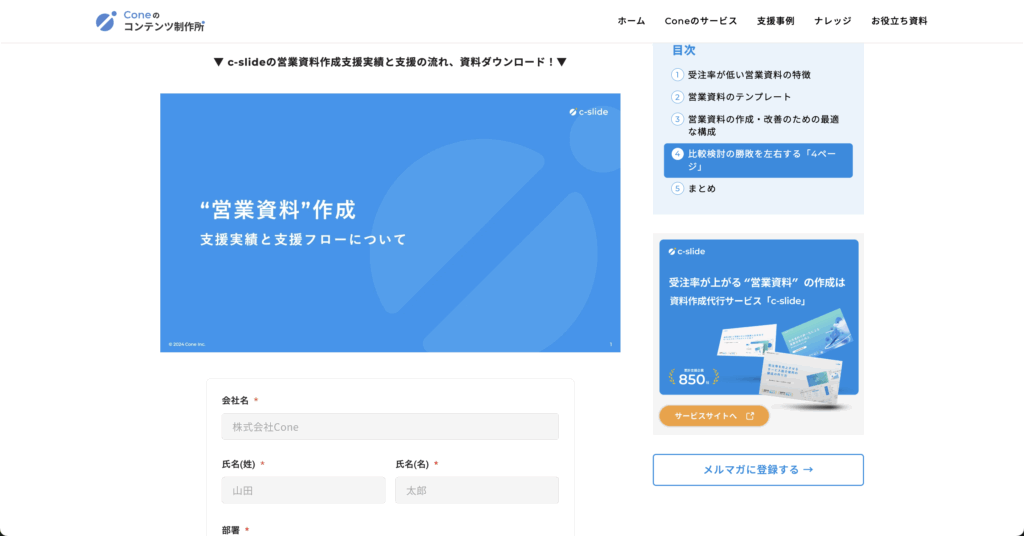

直接コンバージョンを増やすには、記事内で読者がすぐ行動できるようにすることがポイントです。間接コンバージョンではサービスサイトへの誘導が目的でしたが、直接コンバージョンでは記事を読んだその場で資料ダウンロードや問い合わせといった行動を促します。そのためには、読者が「次に知りたいこと」を的確に把握し、記事内容と連動させたCTAを設置する必要があります。

まず、CVが発生しやすい記事を選定します。単にアクセス数が多いだけでなく、読者が自力で解決できない内容の記事にホワイトペーパーやサービス資料を設置するのがポイントです。

例えば、弊社Coneの「営業資料 作り方」という記事は、読者が自分で資料を改善できない場合に発注の可能性が高いため、資料ダウンロードの設置に最適でした。

設置する資料も、単なるノウハウではなくサービス導入で課題解決できる内容にすることが重要です。記事の文脈に沿った資料を用意することで、読者は「この資料を取得すれば問題が解決できる」と直感的に理解し、ダウンロード率が高まります。

さらに、記事内に埋め込みフォームを設置することで、ページ遷移なしで資料を入手可能にし、コンバージョン率を改善できます。特にリード文とまとめ部分の2箇所に配置するのが効果的です。

弊社Coneでは、記事作成代行サービス「c-blog」を運営しています。コンバージョンを獲得するためのキーワード設計から構成作成まで対応しているので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

オウンドメディアのコンバージョン率を改善するステップ

オウンドメディアのコンバージョン率を改善するには、単に記事を増やすだけでは不十分です。まずは、現状ある記事をリライトし、SEOで上位を取ることが重要になってきます。ここでは、SEOで上位を獲得し、コンバージョンを増やすための具体的な5ステップを解説します。

- コンバージョンに近いキーワードを洗い出す

- 現状順位を確認する

- 上位表示されている記事を確認する

- リライト要件・構成を作成する

- リライトを実施

STEP1. コンバージョンに近いキーワードを洗い出す

まず、自社オウンドメディアの記事がどのキーワードで検索され、どの程度コンバージョンにつながる可能性があるかを見極めることが重要です。コンバージョンに近いかどうかは、キーワードの性質からある程度推測できます。

例えば、記事作成代行サービスへの問い合わせを増やしたい場合、「記事作成 ツール」というキーワードで上位を獲得しても、コンバージョンになる確率は少ないです。検索ユーザーの多くは「自分で記事を作るためのツール」を探しているため、代行サービスの利用意欲は低い可能性が高いのです。

一方で、「記事作成 代行」や「記事作成 コツ」といったキーワードは、読者が自分で解決できない問題を外部に依頼したいという意図があるため、コンバージョンにつながりやすいです。

具体的には、以下の手順でキーワードを洗い出すと効果的です。

- 自社記事のターゲットキーワードをリスト化

- コンバージョンとの関連性を分類

- 内部リンクや関連記事の確認

まずは、現在公開している記事ごとに、狙っている主要キーワードと検索ボリュームを整理します。検索ボリュームは、ahrefsなどのSEOツールを活用することで確認することができます。

以下の記事では、おすすめのSEOツールをまとめているので、参考にしてみてください。

関連記事:【無料あり】記事作成ツールおすすめ20選|SEOに強い記事を効率的に作る

次に、キーワードを「アクセスキーワード」「ナーチャリングキーワード」「クロージングキーワード」に分類します。それぞれの詳細は以下になります。

| アクセスキーワード | 自社サービスと関連するが、直接的な依頼にはつながりにくい |

| ナーチャリングキーワード | 読者が情報収集段階で、後にサービス検討につながる可能性がある |

| クロージングキーワード | サービス導入を検討している層が検索するため、直接コンバージョンにつながりやすい |

キーワードごとに、関連する記事や既存の資料DLページへの内部リンクを確認し、読者の導線が整っているかをチェックします。

SEOキーワード設定のやり方の詳細は以下の記事で詳しく解説してます。

関連記事:SEOキーワード選定のやり方完全ガイド。5つのステップに分けて徹底解説

先ほども解説しましたが、オウンドメディアの記事はスプレッドシートなどで管理することが重要です。弊社Coneでは、以下のようなシードでキーワードごとに全て管理しています。

以下の記事にて、弊社Coneが実際に使用している記事管理シートを解説 & 無料でダウンロードすることができるので、気になる方はぜひ使ってみてください。

関連記事:SEO記事の構成・原稿・管理のテンプレートを公開。使い方と活用方法まで解説

STEP2:現状順位を確認する

自社オウンドメディア内にあるキーワードを分類分けできたら、次に現状のSEO順位を確認してください。弊社Coneでは、オウンドメディア内の全記事の順位を上記のシートを活用して、週次で手作業で確認しています。

この現状順位を確認することで、リライトすべきか、しても効果が薄いのかを判断することがで、さらに、リライト内容も順位に応じて変わってきます。

リライトすべき記事の判断基準は以下になります。

- 長期間にわたって順位変動がない記事(2~10位)

- 検索順位が10〜30位でも、内容的に競合に負けていない記事

- 検索上位には出ているのにCTRが低い記事

- アクセスはあるがCVが発生していない記事

まずは、この条件に当てはまる記事を洗い出しましょう。

リライトすべき記事に判断基準の詳細は以下の記事にて解説しています。

関連記事:SEO記事のリライト方法(7ケース解説)。検索順位UPに効く具体的なやり方を解説

STEP3:上位表示されている記事を確認する

次に、リライト対象の記事で狙っているキーワードをもとに検索を行います。このとき、ブラウザの「シークレットモード」を使用することで、パーソナライズや検索履歴に影響されない正確な順位を確認できます。

上位表示されている競合記事を確認することは非常に重要です。単に内容を眺めるだけでなく、「なぜこのページが上位なのか」を徹底的に分析しましょう。ここで得られる情報は、自社記事の改善ポイントや差別化戦略に直結します。

確認すべき具体的なポイントは以下です。

| 分析項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 記事構成 | 見出しの順序・テーマの展開・本文の長さを把握 |

| CTAの設置場所と種類 | CTAが冒頭・本文中・末尾・サイドバーなどどこにあるか、形式(リンク・バナー・ボタンなど) |

| 情報の深さ・具体性 | 基礎知識レベルか、事例・数値・図解など実務レベルの情報か |

| ユーザー体験(UX) | 段落の区切り・見やすさ・画像や図解の使い方 |

| 内部・外部リンク戦略 | 関連記事やサービスページへのリンクの有無と設置方法 |

この分析を行うことで、自社記事の強みや弱みを明確にし、リライト時の改善方針が具体化します。特にCTA設置や記事構成の差異は、直接的にコンバージョン率に影響するため重点的にチェックしましょう。

STEP4:リライト要件・構成を作成する

ここまでで現状記事の分析ができたと思います。次にすべきはリライト要件を作成することです。リライトで成果を出すために必要なのは、単なる文章修正ではなく、「誰に」「何を」「どう伝えるか」という構成を緻密に計画することです。

構成がしっかりしていれば、SEOでも上位を狙いやすくなり、コンバージョンにもつながります。

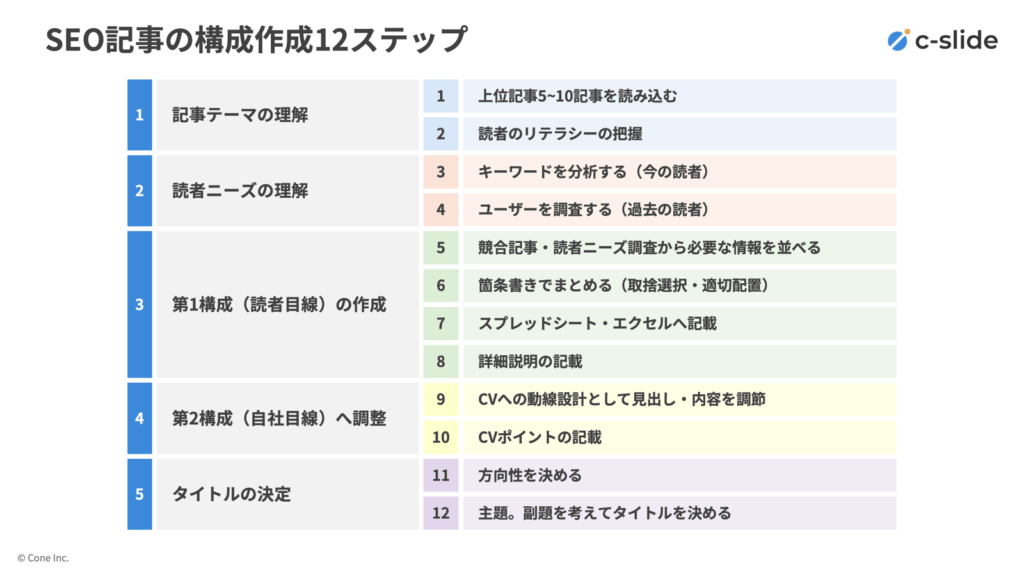

構成作成の手順は以下になります。

- 対策キーワードを決定(STEP1で洗い出したもの)

- 競合記事を分析し、足りない要素や独自の切り口を抽出

- 見出し(H2/H3)を検索意図順に並び替え

- 見出しだけで記事全体の内容が伝わるように調整

- タイトルはキーワードを前半に入れ、32文字以内で作成(検索結果で途切れないように)

- CTAを自然に組み込む位置を決定(本文中・まとめ・サイドバー)

まずは、検索意図に沿って、読者が求める情報を網羅し、自然な流れで理解できる順番に並べます。検索ユーザーは「最短で答えを知りたい」ため、不要な前置きや冗長な説明は避け、必要な見出しだけを配置します。

例えば「記事作成 コツ」なら、まず「基本の流れ→具体的テクニック→注意点→実例」という順番で構成します。

また、この構成作成段階でCVポイントも想定しなが作成することが重要となります。読者満足を損なわない範囲で、自社サービスや資料DLへの導線を加えましょう。

本文中の関連情報の下に事例リンクを入れる、まとめ部分でCTAを置くなど、「自然に知りたくなる位置」に配置するのがポイントです。

SEO記事構成の作り方は以下の記事で詳しく解説いているので、気になる方はご覧ください。

関連記事:SEO記事構成の作り方12ステップ完全版。テンプレート・チェックリスト付

STEP5:リライトを実施

リライトのゴールは単に検索順位を上げることではありません。最終的には「記事を読んだ人がサービスや資料請求や問い合わせなどの、次のアクションを起こすこと」です。そのため、リライト時にはSEO視点だけでなく、コンバージョン視点での改善を同時に行うことが重要になります。

まずは記事構成に沿って本文を作り直します。このとき意識すべきは、「結論→説明→行動喚起(CTA)」の流れを作ることです。読者が迷わず次の行動に移れるよう、各見出しの終わりには自然に関連CTAを配置します。例えば「記事作成のコツ」を紹介したあとに、「弊社のc-blogでは、これらを代行します」という一文とリンクを加えることで、離脱せずにサービスページへ誘導できます。

また、SEOとコンバージョンを両立するために、以下のような工夫が有効です。

- 見出しや本文内に狙うキーワードを自然に盛り込み、検索流入を確保

- 本文の重要ポイントは太字にして、流し読みでも価値が伝わるようにする

- 読者が「次に何をすればいいのか」を迷わないよう、行動喚起を文末や本文中に自然に配置

- モバイル閲覧を意識し、1スクロールごとに情報が完結する形に整える

- 事例や数値を使って説得力を高め、安心して行動できる心理的な後押しをする

さらに、リライト後にはE-E-A-T(経験・専門性・権威性・信頼性)を補強することで、記事が読者にも検索エンジンにも信頼されやすくなり、最終的なコンバージョン率の向上につながります。たとえば、サービス利用者の声や成功事例、公的データの引用などを追加すると効果的です。

SEO記事の書き方については、以下の記事にて詳しく解説しているので参考にしてみてください。

関連記事:記事作成のコツ。2つの考え方と10の文章術で読まれる記事に

関連記事:SEO記事の原稿の書き方5法則。仕組みさえわかれば誰でもわかりやすい文章がかける

まとめ

この記事では、オウンドメディアのCVRを劇的に改善するための戦略を解説しました。

まず、コンバージョンの定義を広げ、「問い合わせ」や「購入」だけでなく、資料ダウンロードやセミナー参加といった「間接コンバージョン」も重要な成果と捉えることが大切です。

そして、オウンドメディア全体のCVRは1〜3%が目安であるため、自社サイトや業界の平均値を把握することで、改善の方向性が見えてきます。

さらに、検索意図を分析して「クロージングキーワード」を狙うことで、直接成果につながる可能性を高めることができます。リライトを効果的に行うには、キーワードの洗い出しから現状順位の確認、競合分析、構成作成を経て、CVRを意識したリライトを実行することが不可欠です。

また、記事の冒頭・本文中・まとめなど、読者の興味が最も高まるタイミングにCTAを自然に配置することが、CVR向上の鍵となります。

最後に、本メディア運営企業である株式会社Coneは、オウンドメディアを含むコンテンツマーケティングの支援を行っています。

もし、リソース不足やノウハウの不足でお困りの場合は、記事作成代行サービス「c-blog」が記事作成から戦略設計までサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

また、SEO記事の診断を無料で行っております。診断・調査結果はNotionで送付するか、お打ち合わせでご説明させていただきます。

記事作成代行サービス「c-blog」問い合わせフォーム

オウンドメディアのSEO記事に関するご相談や、記事作成代行にご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。