クロスセル率を高める「納品資料」の作り方。案件終了時に他サービス接点を作る方法

「案件進行中にクロスセルを提案しても、お客さんに煙たがられてしまう、、」

「クロスセル提案したいけど目の前の案件に集中してもらいたいし、タイミングがわからない、、」

このような悩みを抱える営業担当者、営業マネージャーの方は多いのではないでしょうか。

本メディアを運営する株式会社Coneは、資料作成代行サービス「c-slide」を軸に月間約50件の案件を手がけており、月2〜3件の他サービス与件化(クロスセル)を実現しています。これは、案件進行中ではなく「納品後」にクロスセルアプローチを行う戦略によるものです。

今回は、弊社が実際に活用している「納品資料」を使った、納品後のクロスセル戦略について、テンプレートと合わせて詳しく解説していきます。

目次

案件進行中のクロスセルが失敗する2つの理由

まず、クロスセルを図る多くの企業が陥りがちな「案件進行中のクロスセル」がなぜ失敗するのかを整理しましょう。理由としては以下の2つが挙げられます。

- クライアントは目の前のプロジェクトに集中したい

- お客さんとの信頼関係の構築が未熟

① クライアントは目の前のプロジェクトに集中したい

自社に依頼をしてくれたお客さんは、優先順位の高い特定の課題を解決するために依頼しています。そのため、目の前の課題よりも優先順位の低い課題を提示されたり、関係のないサービスを紹介されても考える余裕がなく「自社には不要」と判断してしまいます。

また、目の前のプロジェクトが完了していない状態で社内で再度稟議を上げ、予算を確保することの難易度の高さもあるでしょう。案件進行中に「並行して解決したい課題があって、、こんなこともできますか?」と自発的に依頼をしてくるお客さん以外は、進行中にクロスセルすることは難しいのが現実です。

② お客さんとの信頼関係の構築が未熟

受託型ビジネスやBPO、コンサルティングなど多くの企業間取引では「成果物」が存在します。こういった「成果物」が存在するサービスを利用する企業は、成果物に対して対価を支払っているため、常に「どのような成果物を提供してもらえるか?」「想定のクオリティに届くのか?」と考えています。

案件進行がどれだけ丁寧で信頼できるものだったとしても、最終的な成果物が満足できるものでない限り、本当の信頼には至りません。そのため、案件進行中にクロスセルの提案を行ったとしても「案件終わってから検討します」といった回答になることが多く、結果的に案件終了後に連絡が途絶えてしまうケースが頻発してしまいます。

「納品資料」の役割と効果

そもそも「納品資料」とは、制作した成果物(弊社の場合、営業資料やホワイトペーパーなど)を指すのではなく、納品時に成果物と合わせて提供する資料のことを指しています。

ここでは納品資料の役割と効果について解説します。

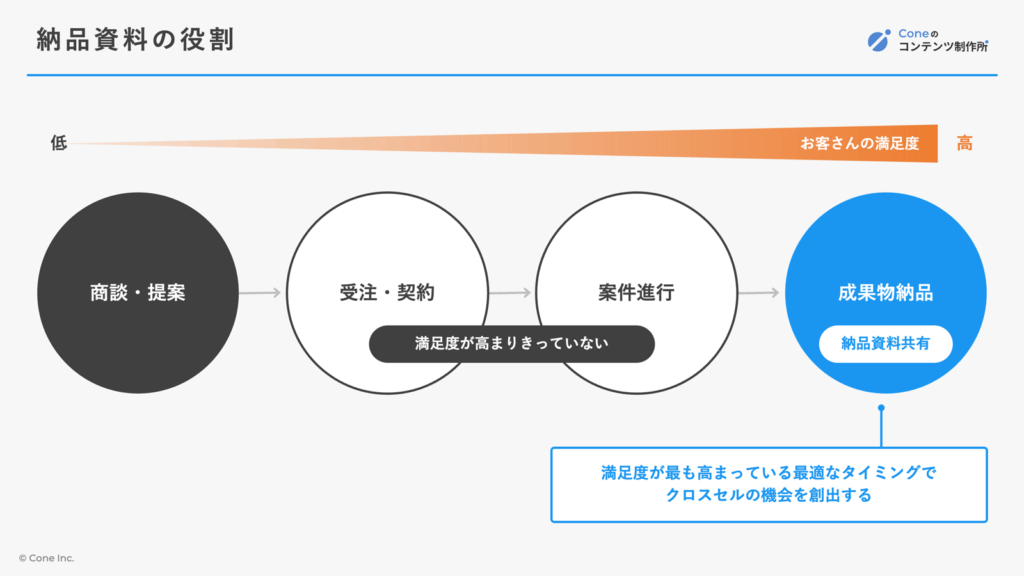

納品資料の役割

納品資料の役割は、最適なタイミングでクロスセルの提案機会を創出することです。

多くの企業が「納品=お客さんとの関係終了」と考えがちですが、この考えではクロスセルの提案機会は「案件進行中」のみとなります。ただ先述の通り、案件進行中は信頼関係が構築しきれていないため、クロスセルの提案機会を獲得するハードルは非常に高くなります。

納品資料を活用することで、お客さんからの信頼が一番高まっている状態で他サービス・ソリューションを知ってもらう接点を作ることができるため、案件進行中に比べて提案の機会創出のハードルを下げることができます。

納品資料の効果

納品資料には2つの効果があり、これらによってクロスセルの提案機会創出に繋げることができます。

- より深い信頼の獲得

- 他部署へのサービス認知

① より深い信頼の獲得

納品資料では、成果物の基本的な使い方や活用ポイントについて解説を行うため、「作って終わり」「支援して終わり」ではなく、社内活用や内製化に向けたサポートをすることができます。

多くの企業が「納品=関係終了」と考えている中、納品後のサポートも手厚いと思ってもらうことで他社との差別化に繋がり、顧客満足度の向上に繋がります。これらのサポート内容をサービス紹介資料や初回商談で使う営業資料内に組み込んでおくことで、支援前の信頼獲得に繋がり受注率が高まるという副次的な効果もあります。

② 他部署へのサービス認知

支援したお客さん社内の他部署へリーチできる点が納品資料活用の最大の効果です。

クロスセルに取り組む企業では多くの企業が、セールス領域のソリューション/マーケティング領域のソリューションなど幅広い領域のソリューションを持っています。そのため、クロスセルを図るには「〇〇部のご担当者を紹介していただけないですか?」と依頼をすることになりますが、強固な信頼関係がないと他部署紹介はうまくいきません。

納品資料は気軽に社内展開が可能なため、「営業部→マーケティング部」など、部署を超えた共有が起こりやすくなります。資料内に自社のソリューション紹介を入れておくことで、共有を受けた他部署へ自社サービスを知ってもらう接点を作ることができます。

「納品資料」の運用ポイント

納品資料はただ作成して共有するだけではクロスセルの実現には至りません。「顧客満足度の向上」と「他サービス認知の接点作り」の両立を実現するためのポイントについて解説します。

- 成果物の活用方法を提示する

- 今後発生しうる課題を提示する

- 振り返りMTGとセットで運用する

①成果物の活用方法を提示する

納品資料の基盤となるのは、成果物の活用方法です。基本的な使い方から応用的な活用ポイントまでを丁寧に解説することで、成果物をより効果的に活用してもらい、満足度を高めます。

「作ってもらったはいいけど、どう使えばいいかわからない」という状況を防ぎ、成果物の価値を最大化することが重要です。

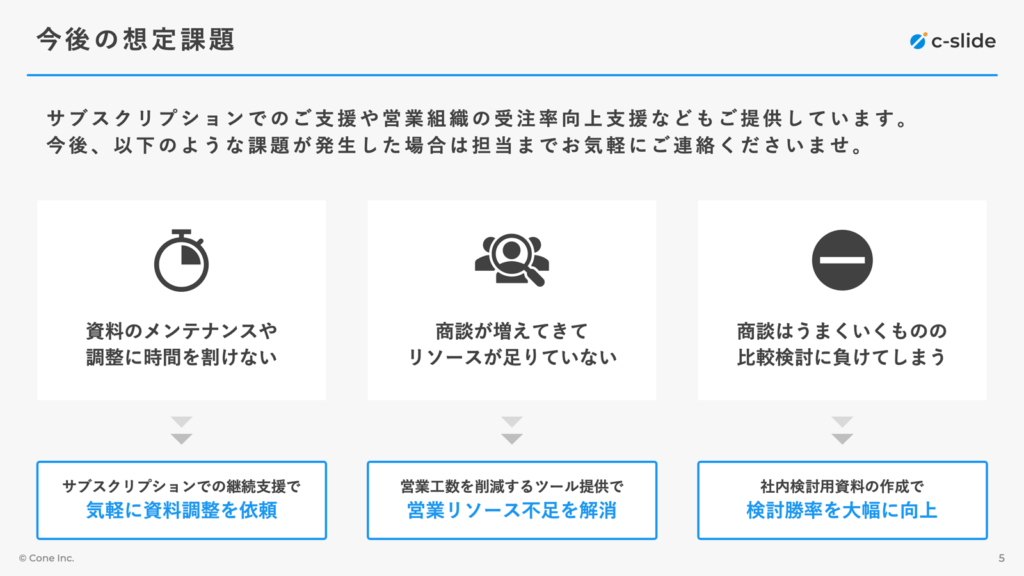

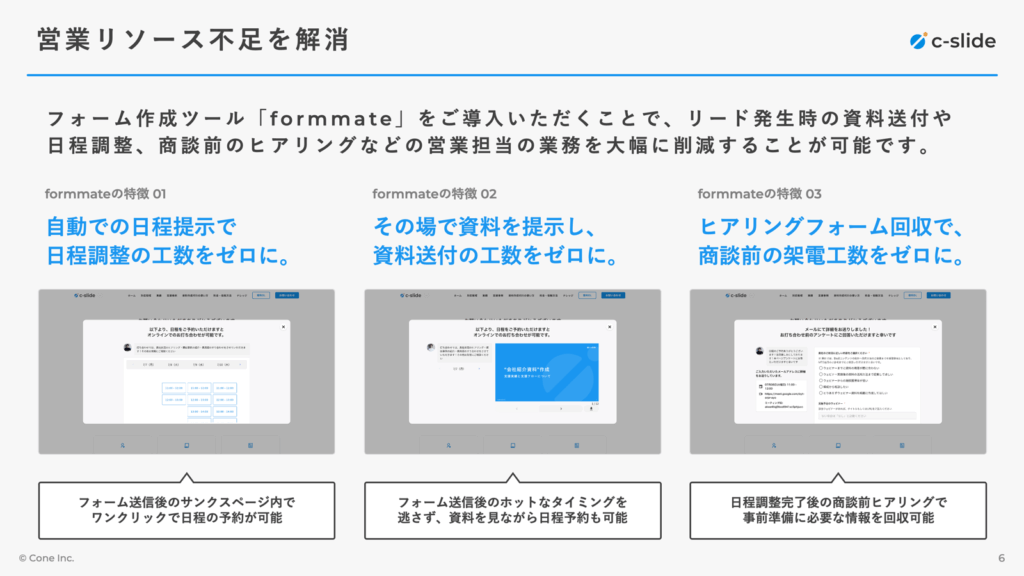

②今後発生しうる課題を提示する

成果物の活用方法に加えて、今後発生しうる課題とその解決策を提示します。これがクロスセルに繋がる最も重要な部分です。

担当者の部署・役職から逆算して想定課題を設定し、自社サービスによるソリューションを紹介します。お客さんが課題に直面した際に「そういえばあの資料に書いてあったな」と思い出してもらえる状態を作ることが目的です。

③振り返りMTGとセットで運用する

納品資料の活用では、振り返りMTGとセットで運用することが最も重要です。

ただ資料を共有するだけでは、他サービスの提案に対する先方の反応がわからず、どれくらいの検討度合いか、ニーズに刺さっているのかもわかりません。とはいえ、「他サービスのご提案をさせてください!」では不信感が高まり、提案機会を獲得することはできません。

そこで、納品資料と一緒に「成果物の振り返りMTGをしませんか?」と打診することで、「納品後もここまでサポートしてくれるのか」と信頼獲得に繋がり、「何かしらのメリットが得られそう」とミーティングの設定率が大幅に上がります。

この接点を創出できれば、提案に対する先方の反応を確認することができますし、不足している情報の追加のヒアリングやその場での与件化まで実現することができます。

MTG内では他サービス提案に重心を置かず、納品資料の説明程度に収めましょう。今後発生しうる課題の説明時に追加のヒアリングや軽い提案を行う程度でOKです。

【テンプレート付】納品資料の最適な構成と作り方

ここでは、弊社が実際に使っている納品資料のテンプレートをもとに構成から作り方まで解説していきます。テンプレートは以下からアクセス可能です。

下記リンクよりpptx形式でダウンロードができますので、そのまま編集してご利用ください。 ⇓ テキストリンクをクリックするとダウンロードが開始されます。

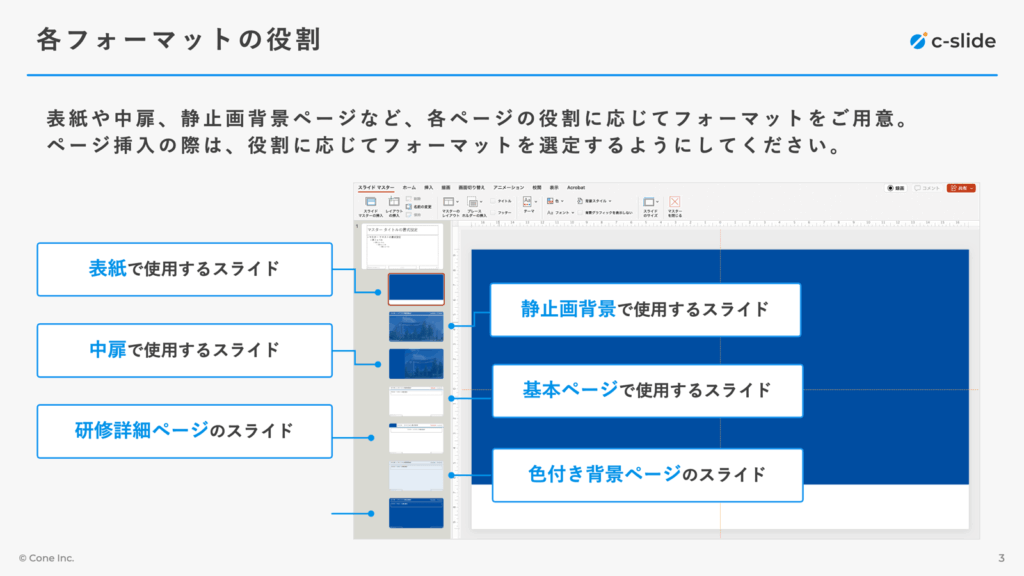

納品資料の最適な構成

納品資料の構成は以下の通りです。全体のページ数は20〜25ページ程度がベストです。

- 表紙

- 本資料の目的

- 基本的な使い方

- 〇〇の活用ポイント

- 今後発生しうる課題について

- 各課題に対するソリューション&事例

- お問い合わせ先

各ページに挿入するべき情報について解説します。

表紙

表紙には「納品資料」ではなく「〇〇の活用方法について」など、成果物をより効果的に活用してもらうための資料であることを示すタイトルを設定します。

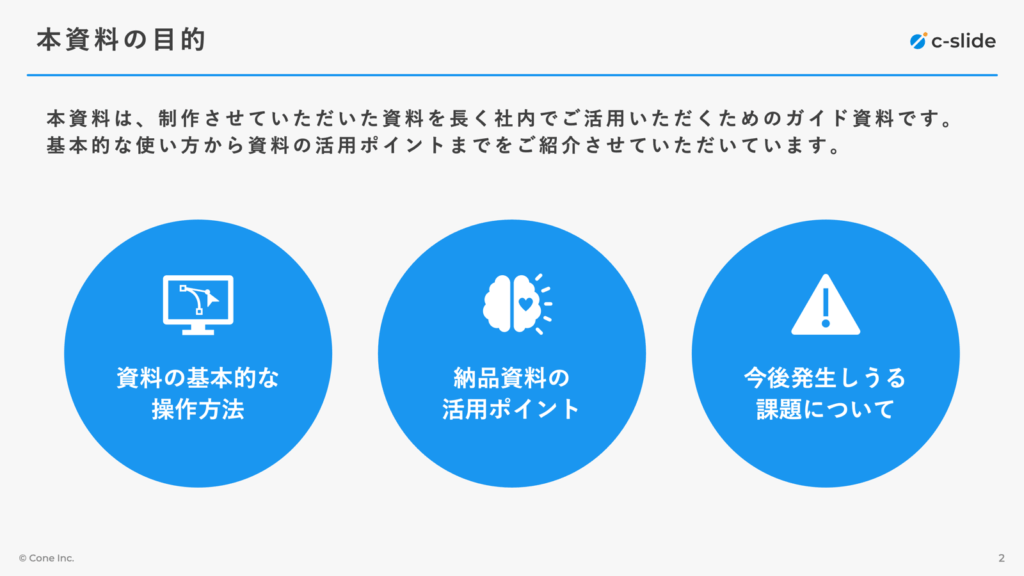

本資料の目的

「基本的な使い方から活用ポイントまで幅広く記載しています」と資料の目的を明確に提示します。ここで重要なのは、単なる使い方マニュアルではなく、カスタマイズされた活用方法まで含まれていることを示すことです。

基本的な使い方

お客さんが困るであろう基本的な使い方を5〜8個程度提示します。この部分は先方担当者の所属部署や役職ごとにテンプレート化し、チーム全員に共有しておくことで、資料作成時間の短縮にも繋がります。

弊社の例:パワーポイントの基本的な使い方

- フォーマットの役割

- 基本ページの使い方

- リード文の挿入ルール

- テキスト改行ルール

- アイコンの挿入方法

◯◯の活用ポイント

ここが納品資料の最も重要な部分です。支援時にカスタマイズして提案した部分や、ニーズ・課題をクリティカルに解決できる内容を提示します。

また、他部署への展開を狙いたい場合は、この「活用ポイント」内に他部署が気になる活用ポイントを記載しておくことで、共有が起こりやすくなります。

弊社の例:営業資料作成の場合

- ダウンロード用資料として活用するための構成(営業部 → マーケティング部)

- IR資料へも横展開するフォーマット活用方法(営業部 → 経営企画部)

今後発生しうる課題について

今後の課題部分は、担当者のミッションから逆算して想定課題を出します。「役職×部署」で考えると想定課題は出しやすくなります。

マネージャーの場合

- 営業部:「営業スキルの脱属人化」などの営業の組織課題

- マーケ部:「広告依存を抜け出すSEO戦略」などの仕組みの課題

一般社員の場合

- 営業部:「受注率の改善」などの現場に近い成果課題

- マーケ部:「商談化率の改善」などの数値課題

組織は基本的に「部のミッション」と「個のミッション」2つのミッションが設定されているので、部署で「部のミッション(領域)」を特定し、役職で「個のミッション(課題の広さ)」をコントロールすると想定課題は刺さりやすくなります。

各課題に対するソリューション&事例

各想定課題に対して、自社サービスによるソリューションを1ページで軽く紹介し、事例を1ページ挿入もしくは参考記事や動画などのCTAを設置すると効果的です。

ここでは詳細な提案を行う必要はありません。「こういう解決方法がある」「こういう成果が出ている」ということを知ってもらうことが目的です。

お問い合わせ先

困った際の連絡窓口として、メールアドレスや電話番号を記載しましょう。「些細なことでもお気軽にご連絡ください」といった文言を入れることで、相談のハードルを下げることができます。

納品資料作成時に注意するべきポイント

実際に納品資料を作成する際は以下の3つのポイントに注意して作成するようにしてください。

①営業担当ではなくディレクターが作成する

納品資料最大の肝となるのは「活用ポイント」です。個社ごとの具体的な活用ポイントは営業担当よりもディレクターの方が深く認知しているため、よりお客さんの役に立つ活用ポイントを提示できるようにディレクターが作成するようにしましょう。

②資料ジャンル×部署でフォーマット化する

作業時間短縮のために、作成した資料ジャンルごとにフォーマットを用意しておきましょう。

基本構成は変わりませんが、「基本的な使い方」「今後発生しうる課題」は、担当者が「マーケティング部」なのか「営業部」なのかで変わってきます。「この部署の人にはこのフォーマット」とそれぞれをパターン化しておくことでコピペで資料を作れるようになります。

③すぐにクロスセルできると思わないこと

納品資料を導入する際に最も注意すべきは、「納品資料だけですぐにクロスセルが実現する」と思わないことです。

クロスセル戦略は、難易度が非常に高いためどの施策を行ったとしてもすぐに成果に繋がるものではありません。お客さん側に「そんなサービスがあるのか」を知ってもらう接点をつくることが重要になります。

自社でガンガンアプローチを行う”攻めの施策”ではなく、クロスセルの可能性があった顧客の取りこぼしを防ぐ”守りの施策”といったイメージです。月間の案件数にもよりますが、クロスセル率が5%と仮定すると、50案件をしていても生まれる与件は2〜3件程度です。

まとめ|継続こそが成功の鍵

クロスセルは、案件進行中ではなく「納品後」にアプローチすることで成功率を高めることができます。また、納品資料と振り返りMTGをセットで運用することで、以下の効果を実現できます。

- 信頼関係構築後のクロスセル提案

- 社内共有による別部署へのリーチ

- 取りこぼし防止による与件化率向上

ぼくらは納品資料以外にも、0次提案資料や営業資料など、営業フロー全体でクロスセル環境を構築しています。各フローでの接点構築が重要になるので、すべての施策が組み合わさって、どのタイミングでもクロスセル提案ができる状態にすることが大切です。

何よりも継続して続けることが最も重要になってきます。まずは1件から始めて、「守りの施策」としての効果を実感してみてください。きっと案件終了後の関係性が大きく変わるはずです。

クロスセルを加速させる「0次提案資料の作り方」については、以下記事で詳しく解説しています!