クロスセル営業で取り組むべき「0次提案資料」の作り方。構成から活用方法まで徹底解説

「商談中にクロスセルをしたいけど、どうやって切り出したらいいかわからない、、」

「いきなり別サービスの話をすると、唐突感があって不信感を与えてしまいそう、、」

このような悩みを抱える営業担当者、営業マネージャーの方は多いのではないでしょうか。

本メディアを運営する株式会社Coneは、資料作成代行サービス「c-slide」を軸に月間約100件の商談を実施しており、クロスセル率15%を実現しています。この数値は、以前のクロスセル率2〜3%から大幅に改善した結果です。

今回は、弊社が実際に活用している「0次提案資料」を使ったクロスセル営業について、テンプレートと合わせて詳しく解説していきます。

目次

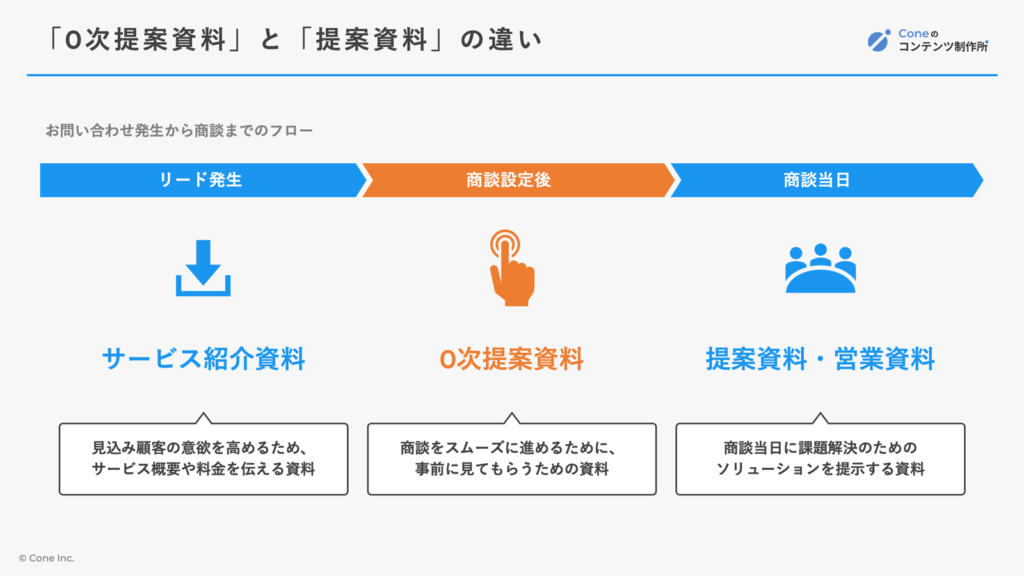

「0次提案資料」と「提案資料」の違い

まず「0次提案資料」について説明します。ぼくらが運営する資料作成代行サービス「c-slide」はインバウンド100%で、”お問い合わせ→商談設定→商談実施”という流れを踏んでいます。

この流れの中での資料の棲み分けは以下の通りです。

- 問い合わせ時:サービス紹介資料( = ダウンロード用資料)

- 商談前:0次提案資料

- 商談時:提案資料( = 営業資料)

1次提案は商談時に行うものなので、商談前に事前に見てもらう資料として「0次提案資料」と呼んでいます。

なぜ「0次提案」が必要なのか?

対象サービス以外の受注・契約を目指す「クロスセル」を意識しすぎると、文脈なく唐突に他サービスの提案をしてしまい、商談相手が不信感を抱いてしまうことがあります。

商談相手は「対象サービスの話を聞きたい」と思っているため、他サービスの提案をメインにしてしまうと問い合わせをもらったサービスでの契約・受注でさえ難しくなる可能性もあります。

そこで必要になるのが「0次提案資料」です。この資料は、商談前に「0次提案資料です」と渡すのではなく、「支援の流れについて」などであくまでも商談前に先方が気になるであろうテーマで作成するようにしましょう。

商談前に「支援スタイル」を知ってもらい、商談相手の姿勢を作っておくことで、商談時にスムーズな他サービスの提案をすることができます。

「0次提案資料」で得られる2つの効果

0次提案資料を導入する前の最大の課題は、「どうやって他サービスの紹介を切り出したらいいかわからない」という営業担当の声でした。ヒアリングでニーズを深堀りしたとしても、目の前の受注ができなくなる、話が広がりすぎてしまうのが怖くて話出せない、というものです。

0次提案資料を送付することで、2つの大きな効果を実現できました。

①スムーズに他サービスの提案を切り出せる

0次提案資料を事前に送付しておくことで、商談時に「ちなみに事前にお送りした資料に○○の場合はこのプランもおすすめと記載していたのですが、事前に見てもらいましたか?」と自然に他サービスの話を切り出すことができます。

事前に見ている場合でも、見ていなかった場合でも以下のような切り出しを実現できます。

- 見ている場合:「ご確認いただきどうでした?不明点なかったですか?」

- 見ていない場合:「念の為、再度ご案内させてもらいますね!」

また、事前に資料を作るとなると、基本情報や相談内容から最適な提案内容を考えることになるため、商談相手が抱える課題やニーズの仮説を立てるようになります。ぶっつけ本番だといい提案ができない営業担当の方でも、事前に提案内容を考えていることで、よりスムーズに提案ができるようになります。

②お客さんから話し始めてもらえる

事前に提案内容を見てもらっていて、提案内容がクリティカルに課題やニーズを掴めている場合は、「ご提案もらっていたあのプランの内容が気になってるんですけど、、」など、お客さんから話を始めてくれます。

逆に、事前に提案内容を見ているのにも関わらず話し出さない場合は、興味がないorニーズがないことがほとんどなため、クロスセルの確度、課題・ニーズ仮説の正確さを図ることができます。

お客さん側から話をしてもらってからは、質問をもらったプランの詳細を話すことで、より興味を持ってくれることになり、深い提案がしやすくなるという効果もあります。

「0次提案資料」の構成と作り方【テンプレート付】

ここでは、弊社が実際に使っている0次提案資料のテンプレートをもとに構成から作り方まで解説していきます。テンプレートは以下からアクセス可能です。

下記リンクよりpptx形式でダウンロードができますので、そのまま編集してご利用ください。

⇓ テキストリンクをクリックするとダウンロードが開始されます。

0次提案資料の最適な構成

0次提案資料の最適な構成はは以下の通りです。ボリュームは10〜15ページ程度に抑えると、より見てもらいやすくなるため、冗長的な説明にならないように気をつけましょう。

- 表紙

- メッセージ

- 会社紹介

- 自社の支援スタイル

- ご相談内容の確認

- 支援の流れについて

- 当日ヒアリングする内容

- プラン紹介

- おすすめの他プラン

- 実際の支援事例

- その他サポート

- お問い合わせ先

①表紙

表紙には「0次提案資料」と記載するのではなく「ご支援の流れについて」など、「これは打ち合わせ前に見ていたほうがよさそう」と思ってもらえるタイトルを記載するようにしましょう。

事前に準備をして送付しても、見てもらえなければ意味がありません。閲覧率を高めるための工夫は後ほど解説しますが、表紙の文言でも見てもらえる工夫を行うようにしてください。

②メッセージ

商談前の期待値調整として、簡潔なメッセージを記載します。「当日の商談をより有意義にするために」といった文脈で資料の目的を説明しましょう。背景の画像を差し替えたい場合は、リボン内の「表示」→「スライドマスター」から変更が可能です。

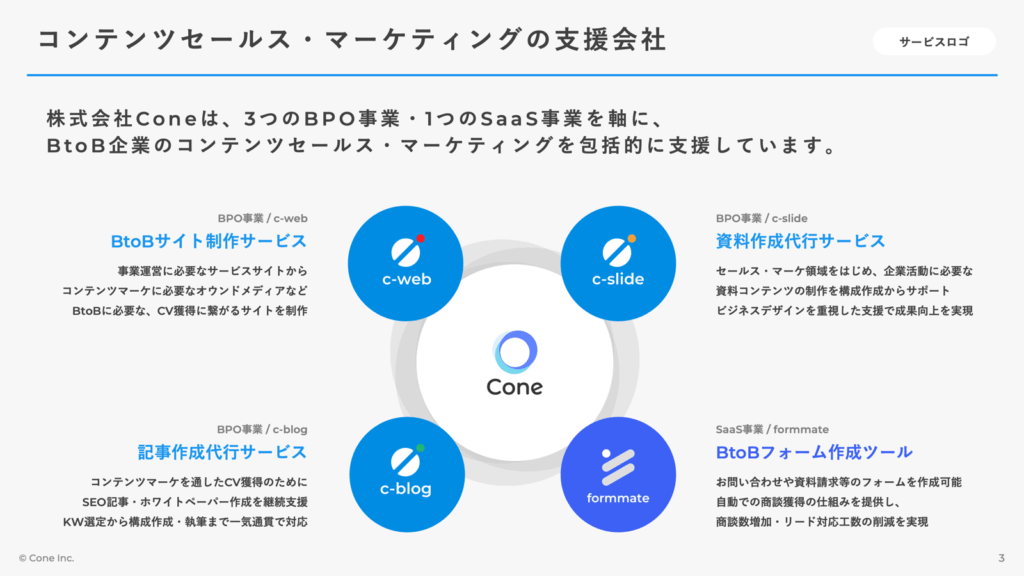

③会社紹介

クロスセル営業を実施している企業は、複数の事業・サービスを展開されていると思います。事業・サービスが唐突にならないよう、事前に展開している事業の紹介を行いましょう。本ページは、会社紹介資料やサービス紹介資料内のページの流用で構いません。

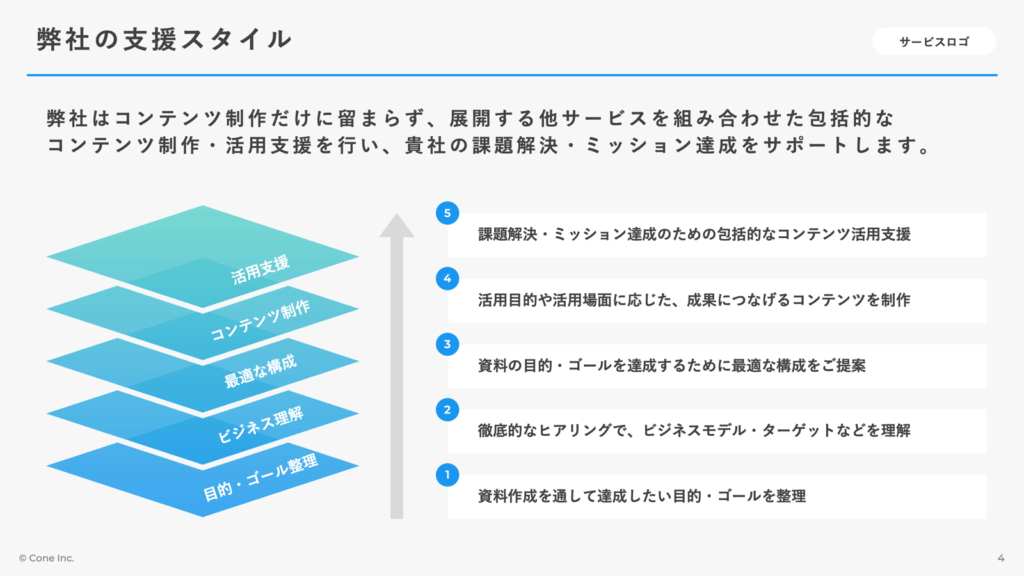

④自社の支援スタイル

ここでは商談相手の姿勢を整えるために「支援スタイル」の提示を行います。“成果に向かって伴走していく”というスタイルを提示することで、他サービスの紹介をスムーズに行うことができます。

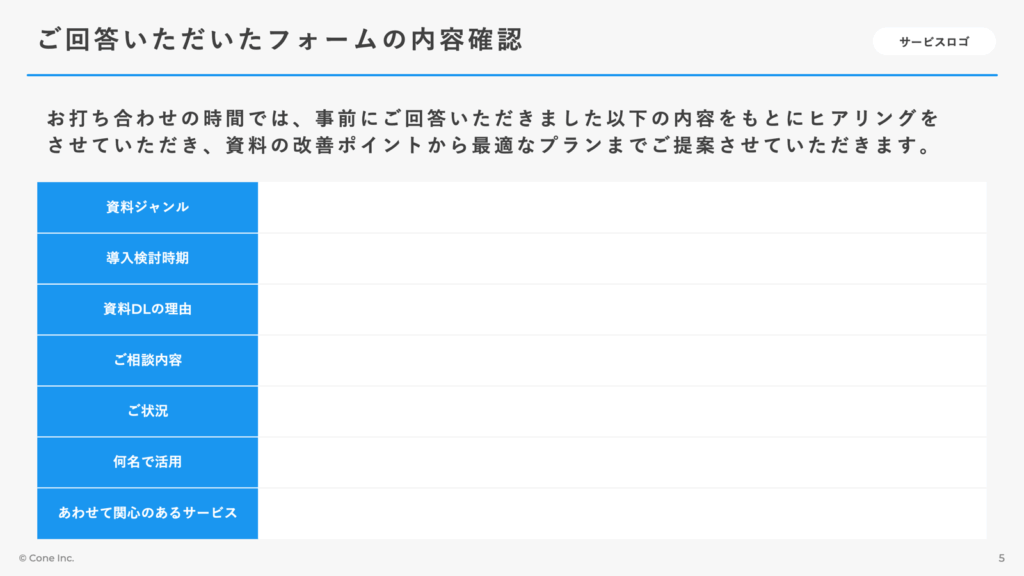

⑤ご相談内容の確認

お問い合わせでいただいた相談内容を再確認します。「認識に相違がないか確認させてください」という形で、丁寧に整理して記載することで、先方に「しっかり理解してくれている」という安心感を与えることができます。

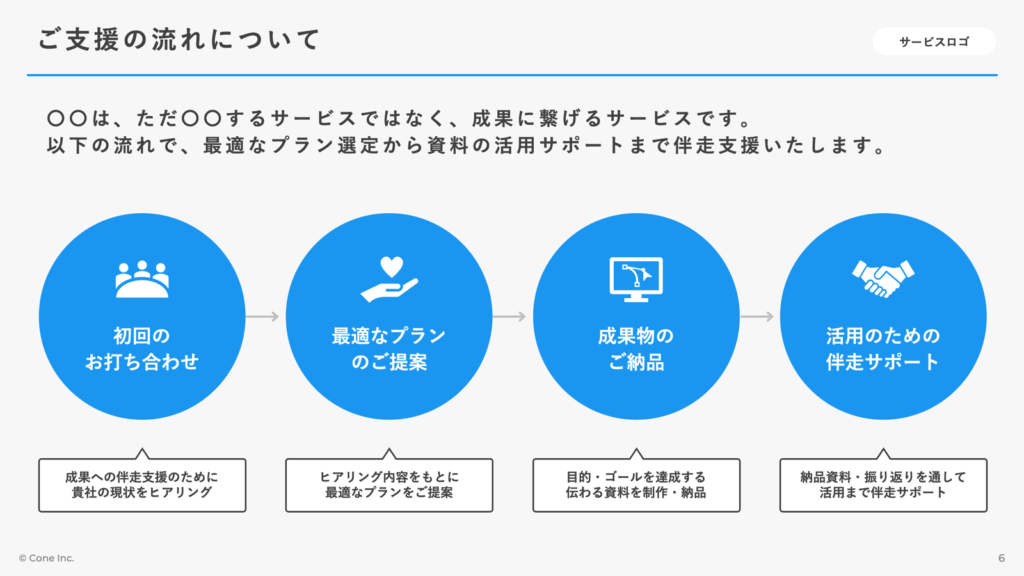

⑥支援の流れについて

商談から受注、納品までの全体的な流れを説明します。ここで重要なのは、単体サービスだけでなく「包括的な支援も可能」であることを示すことです。

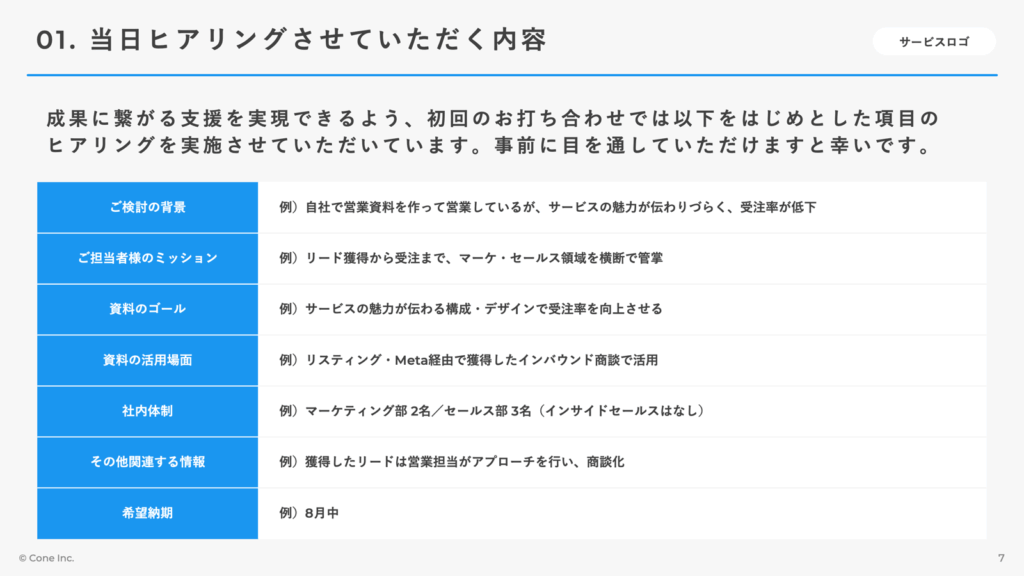

⑦当日ヒアリングする内容

商談時に質問する予定の項目を事前に共有します。これにより先方も準備ができ、より深いヒアリングが可能になります。

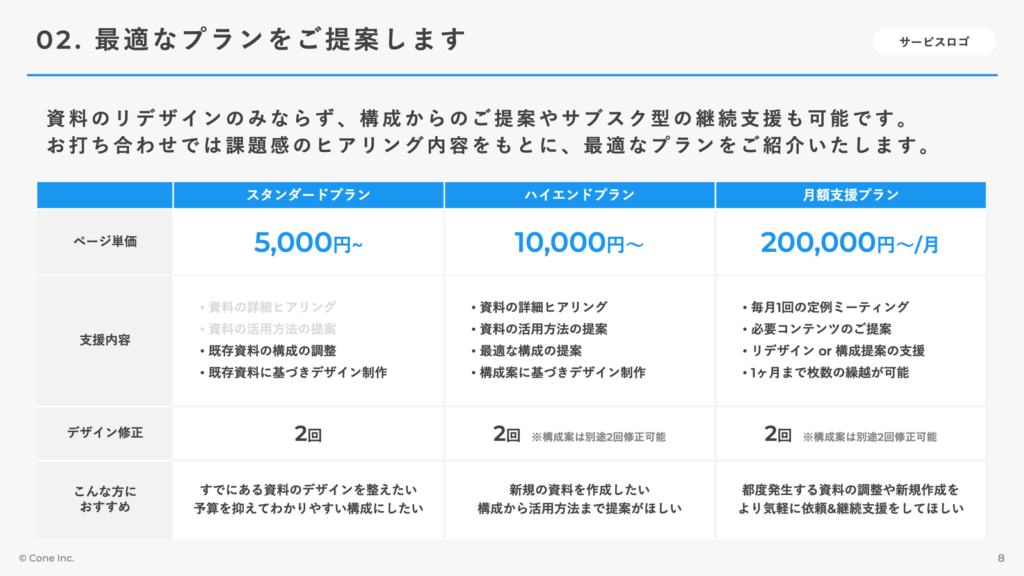

⑧プラン紹介

ここでは、対象サービスの料金プランを提示します。料金プランは、見込み顧客が最も気になっている部分です。サービスサイトやサービス紹介資料内に記載していたとしても、再度提示するようにしましょう。

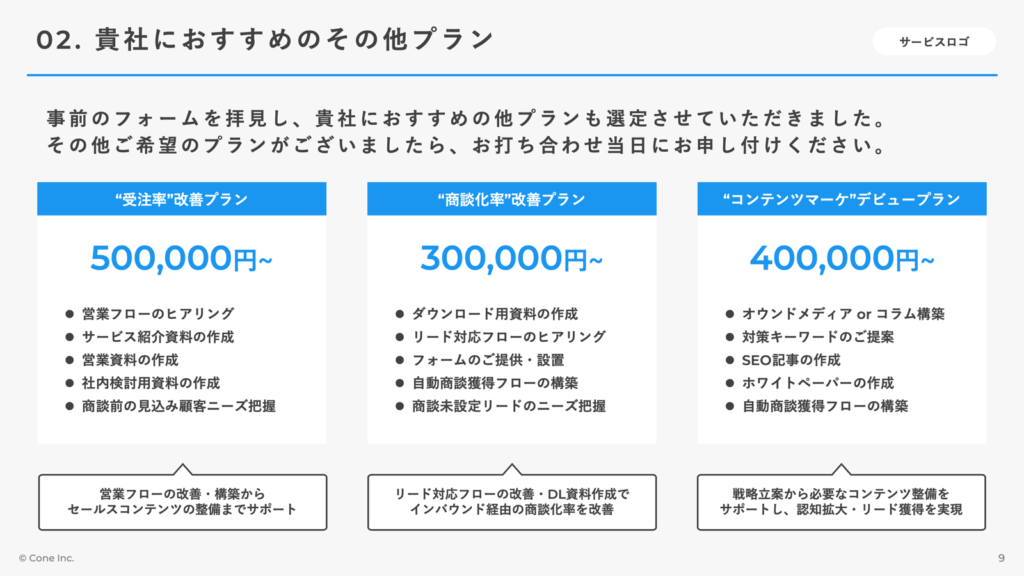

⑨おすすめの他プラン

このページがクロスセルの肝となる部分です。複数サービスを組み込んだプランを提示しておくことで「あ、こんなサービスもあるんだ」「こんな支援スタイルもあるんだ」と気づいてもらうことができるため、商談時の他サービス紹介時に唐突感をなくすことができます。

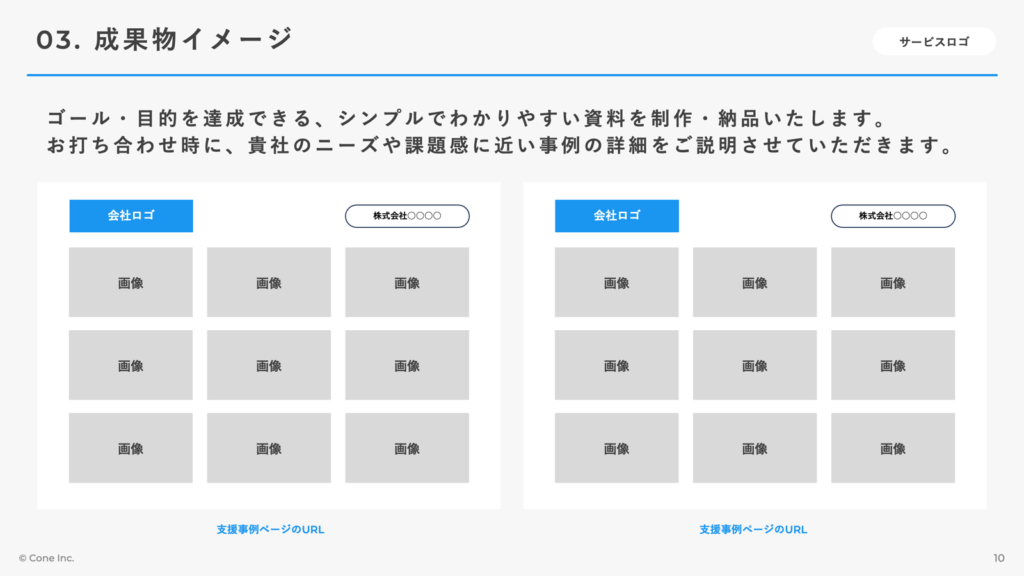

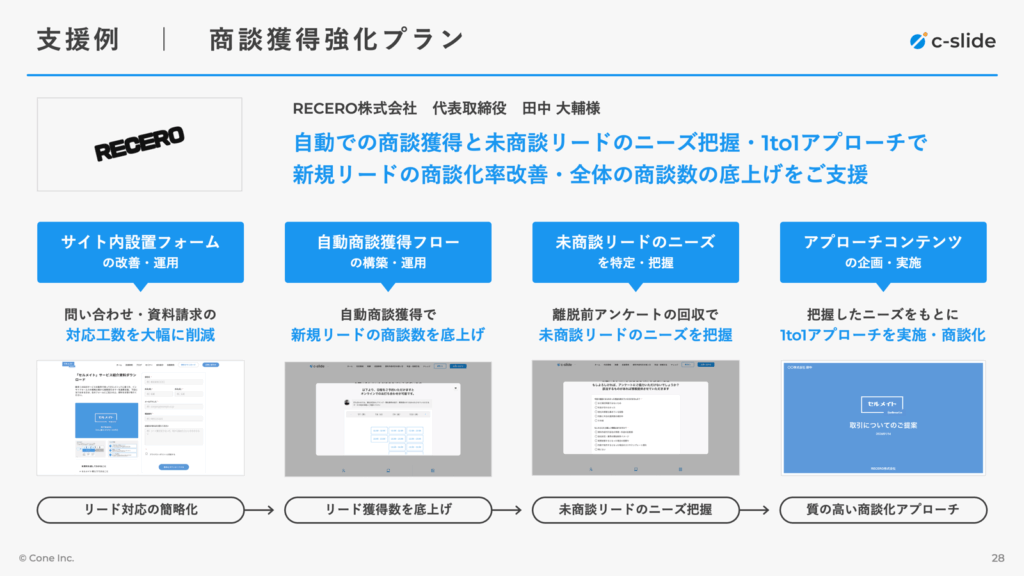

⑩実際の支援事例

提案したプランに関連する事例を掲載し、具体的な成果をイメージしてもらいます。僕らの場合、成果物イメージを抱いてもらうために実際に制作した資料を提示していますが、以下イメージの導入事例の挿入でも構いません。

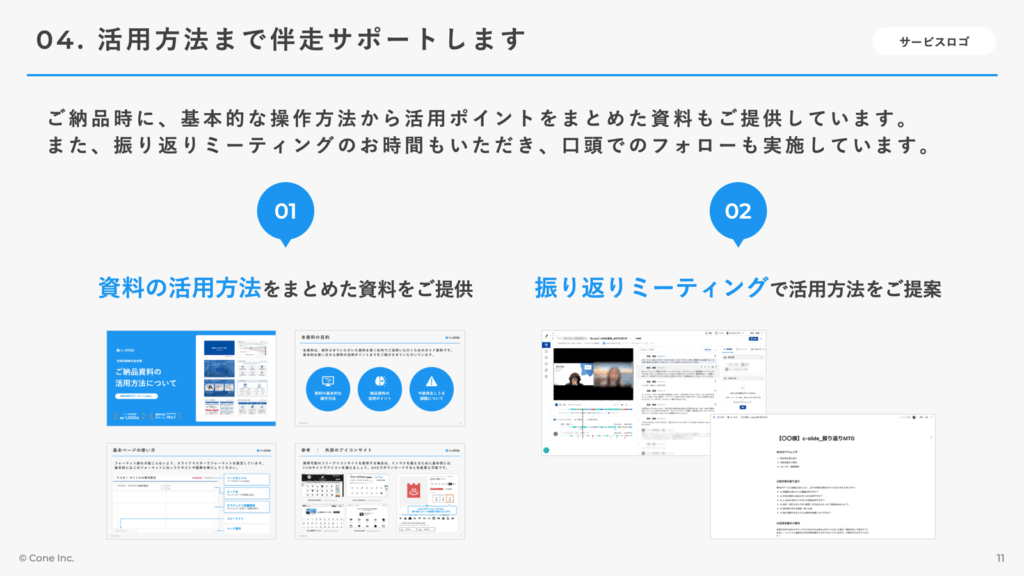

⑪その他サポート

詳しくは別の記事で解説しますが、クロスセル営業を実現するには契約終了時も接点を持ち続けることが大切です。ぼくらは納品後に振り返りミーティングを実施し、成果物の振り返りや今後発生しうる課題についてのディスカッションを行っているため、0次提案資料の時点で提示するようにしています。

⑫お問い合わせ先

当日の商談への参加を促すとともに、事前質問があれば遠慮なく連絡してもらえるよう、営業担当の名前・電話番号・メールアドレスを記載しておきましょう。

最適な提案をするための3つの考え方

先述の通り、他サービスを知ってもらう接点作りで重要なのは”最適なプラン=最適な提案内容”の選定です。最適なプランを選定するためには「ニーズと課題」の仮説を立てる必要があります。解像度の高い仮説を立てるために、以下の情報をもとに仮説を立てるようにしましょう。

- 部署・役職情報 → “ミッション”の仮説立て

- 問い合わせ種別 → “ニーズ”の仮説立て

- 現状の施策 → 仮説の強化

部署・役職情報 → “ミッション”の仮説立て

まずは、担当者の部署と役職から、商談相手が担当しているミッションを推測します。

部署情報からのミッション推測例

| マーケティング部 | リード獲得、認知拡大 |

| 営業部 | 受注率向上、商談獲得 |

役職情報からのミッション推測例

| 一般社員 | 自身のミッションにおける課題解決 | リード獲得数/受注数の達成など |

| マネージャー以上 | チーム全体の課題解決 | チーム全体の成果底上げなど |

このように、どの部署から・どの役職からのお問い合わせかである程度の課題感や課題の広さの仮説を立てることができます。

問い合わせ種別 → “ニーズ”の仮説立て

次に、お問い合わせ時に選択された問い合わせ種別から具体的な課題やニーズを推測します。ぼくらの場合は、依頼したい資料のジャンルによってニーズの推測を行っています。

依頼資料ジャンルからのニーズ推測例

| ホワイトペーパー | リード獲得数が未達で、ライトなCVを用意することでリード獲得を加速させたい |

| 提案資料・営業資料 | 受注率が低下しているため、チーム全体の成果を底上げしたい |

このように、部署・役職情報に加え、問い合わせ種別(僕らの場合は資料ジャンル)によって、ニーズの仮説を立てることができます。

現状の施策 → 仮説の強化

最後は現状実施している施策内容から、部署・役職情報、問い合わせ種別から立てた課題の仮説を強化していきます。

現状の施策例(マーケティング部・ホワイトペーパー制作の依頼の場合)

- リスティング広告の運用

- Meta広告でホワイトペーパーを配信

このような施策を行っている場合、ニーズ仮説で立てた「リード獲得数が未達で、ライトなCVを用意することでリード獲得を加速させたい」の「リード獲得数が未達」という課題は間違ってなさそうです。

一方で、すでにMeta広告での配信を行っているため、「ライトなCVを用意することでリード獲得を加速させたい」よりも「継続的にホワイトペーパーを制作し続けたい」というニーズに近いことがわかります。

こうした仮説強化によって、以下の2つの最適なプランの提案を行うことができます。

- 毎月1本のホワイトペーパー制作の継続支援

- ホワイトペーパーに加えてSEO記事を執筆し、広告依存体質からの脱却

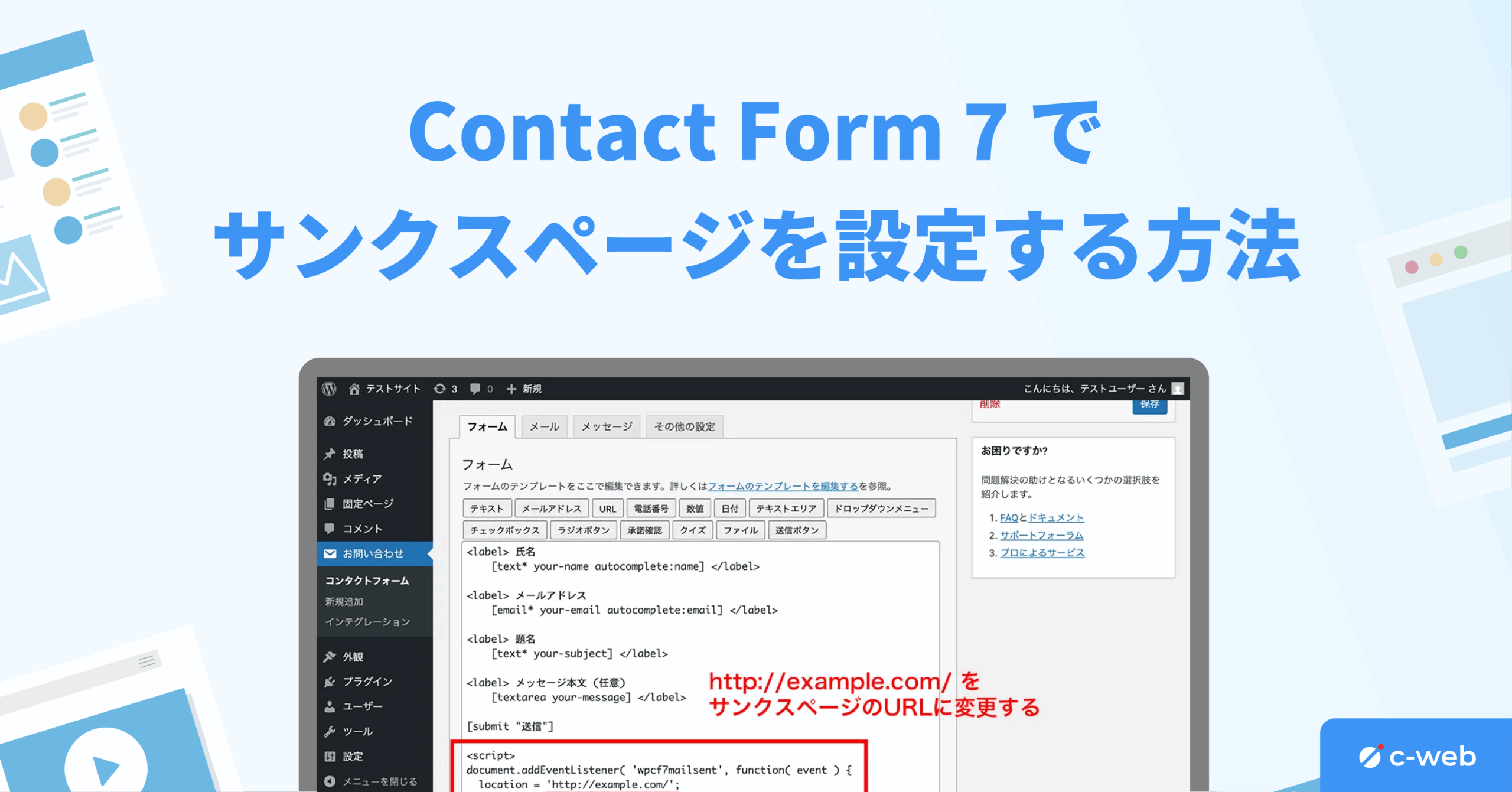

おまけ |「現状の施策」が把握できるおすすめツール

現状の施策をお問い合わせフォーム内で聞こうとすると、回答項目が多くなり離脱する可能性が高まるため、ぼくらConeは、商談設定後に「現状の施策」のヒアリングを行っています。

商談設定後にインサイドセールスや営業担当が架電してヒアリングするケースが多いと思いますが、営業リソースが潤沢でない企業の場合は都度架電することは現実的ではありません。また、電話を好まない方も多くいらっしゃいます。

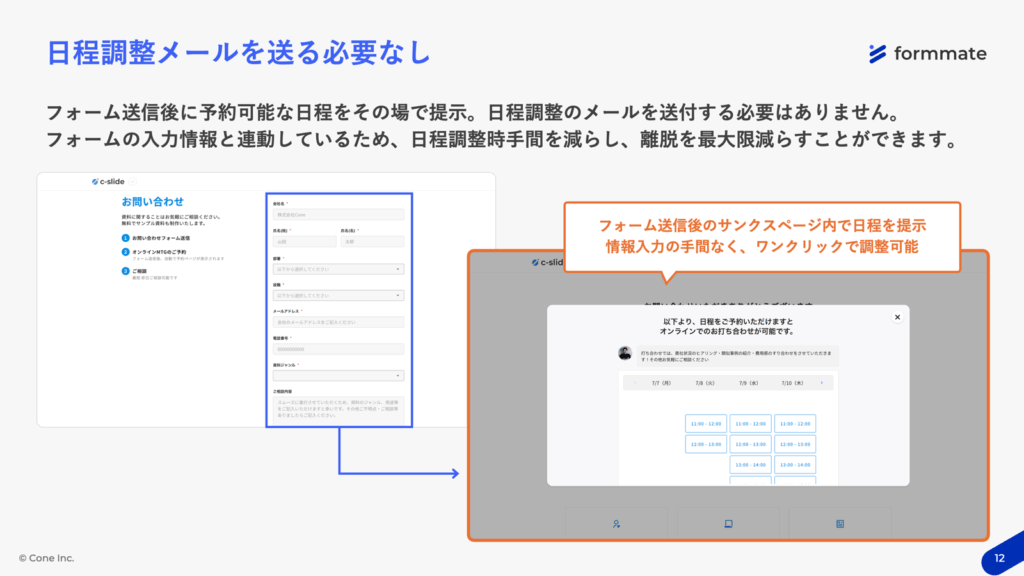

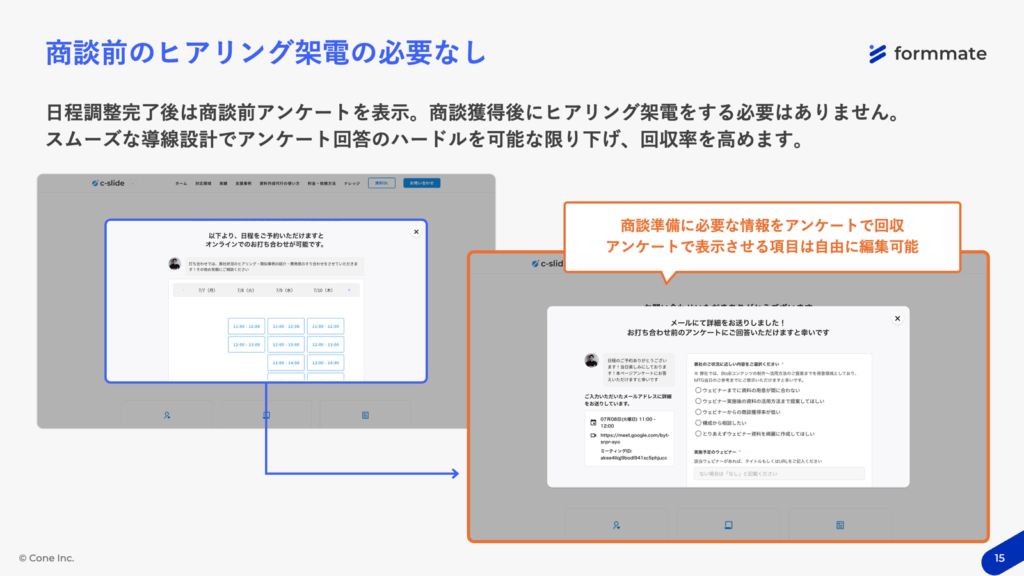

5つの事業をたった7名で運営しているぼくらConeは、自社で開発しているフォーム作成ツール「formmate」を活用し、問い合わせフォーム送信後にワンクリックで日程予約、予約完了後の「商談前アンケート」で現状の施策をヒアリングするようにしています。

formmateの活用によって営業担当の工数を大幅に削減しながら、提案の質の向上を実現しています。「商談前架電で業務が圧迫されてる、、」「着電しないから質の高いヒアリングができない、、」とお悩みの方はぜひ、formmateをご活用ください!

活用時に気をつけるべき3つのポイント

さいごに、0次提案資料の活用で注意すべきポイントを3つご紹介します。

①作成工数は最小化する

0次提案資料の作成にかける時間はできるだけ短く済むように心がけましょう。先述のテンプレートは、「都度使い回せる部分:8割、顧客ごとにカスタマイズする部分:2割」で作成しています。事前の相談内容の再確認や提案内容、提示実績を変えるだけで済むので、1件あたり15分程度あれば完了するように設計しています。

クリティカルな提案ができるよう、最適な提案内容を選定するための「仮説立て」にある程度の時間をかけても問題ないですが、資料作成自体に時間をかけすぎると手段が目的化していしまいがちです。活用時は最小限の工数・時間で作成できるようテンプレート化を行いましょう。

②見てもらうための工夫をする

0次提案資料をただ送るだけだと、見てもらえる確率は半々くらいです。見てもらっていなくても商談当日に大きな支障は出ませんが、見てもらっていた方がクロスセルの可能性は高まります。

そのため、当日のweb会議のURLを一緒に送ったり、抱えている課題に約に立ちそうな自社のコラム記事も一緒に送ってあげるなどの工夫を行いましょう。メールを読むのに時間をかけてもらう意義を作り出すことが大切です。

③効果測定は定性的でOK

0次提案資料は「見てもらったら必ずクロスセルができる!」というものではありません。そのため、この施策の効果を図るために「資料の閲覧率」などをKPIとして置くのは意味がありません。

提案内容へどのくらいの関心を示してくれたか、どのくらいのお客さんが自分から提案内容について話をし始めてくれたか、など定性面から定点観測することが重要になります。

まとめ:営業フロー全体でクロスセル環境を構築する

ここまで解説した0次提案資料は、クロスセル率2〜3%から15%への改善を実現した重要な施策の1つです。しかし、これだけでクロスセルが成功するわけではありません。

ぼくらは、0次提案資料以外にも、営業資料や受注後のキックオフミーティング、納品後の振り返りミーティングなど、クロスセル営業を実現するために必要な資料やフローの整備を行ってきました。

クロスセル営業は各フローでの接点構築が重要になります。すべての施策が組み合わさって、どのタイミングでもクロスセル提案ができる状態にすることが重要になるので、あくまでも営業フロー全体でクロスセル営業を実現する、ということは頭に入れておいてください。

クロスセルを加速させる「営業資料の作り方」や納品後の「納品資料の作り方」などは、また別の記事で解説予定です!

まずは本記事で解説したテンプレートをもとに、今週実施予定の商談相手への送付から始めてみてください。きっと営業担当の「どうやって切り出そう」という悩みが解消されるはずです。