商談につながるホワイトペーパーの作り方6ステップ。制作後の活用メソッドも解説。

「社内でホワイトペーパーを作るように言われたけど、何をどう作ればよいのか分からない」

「とりあえず作ってみたけれど、ダウンロード数や商談に結びつかない」

こんなお悩み抱えてませんか?

ホワイトペーパーは、見込み顧客の課題解決を支援し、自社への信頼を築くための強力なコンテンツです。しかし、ただ作れば良いわけではありません。多くのBtoB企業が、顧客の情報収集行動が営業に先行する現代において、ホワイトペーパーを「成果の出せる資産」として活用できていないのが現状です。

そこで本記事では、これまで数多くのホワイトペーパー制作を支援してきたプロの知見を基に、成果に直結するホワイトペーパーの作り方を6つのステップで徹底解説します。基本的な作り方から、ダウンロード数を増やすためのコツ、そして制作後の配信・商談化といった運用フェーズまで、具体的なノウハウを網羅的にご紹介します。

これからホワイトペーパー制作に取り組む方、あるいは作ったものの成果に悩んでいる方は、ぜひこの記事を「教科書」として、商談につながるホワイトペーパーを作ってみてください。

また、空欄に情報を埋めながら作成できるホワイトペーパーのテンプレート(pptxで保存可)も添付していますので、ぜひ今後のホワイトペーパー作成に役立てていだけると幸いです。

弊社Coneは資料作成代行サービス「c-slide」を運営しています。ホワイトペーパーの制作でお困りの方はお気軽にご相談ください。

資料作成代行サービス「c-slide」:サービスサイトはこちら

▼ c-slideのホワイトペーパー作成支援実績と支援の流れ、資料ダウンロード!▼

目次

ホワイトペーパーとは

ホワイトペーパーは、企業が特定の課題や業界テーマについて、客観的かつ専門的な視点で要点や解決策をまとめた情報資料です。本来は「白書」として政府機関なども発行していますが、現在ではビジネスシーンで見込み顧客とのコミュニケーションや信頼構築の手段として広く活用されています。

成果につながるホワイトペーパーを作るための土台として、まずはその定義と目的からしっかり理解していきましょう。

BtoBマーケティングにおける役割

ホワイトペーパーとは、「ターゲット顧客が抱える業務課題」に対して、自社がどのような知見・アプローチを持っているかを文脈化して伝える情報コンテンツです。

マーケティング視点では、主に以下の3つの機能があります。

| リード獲得のフック | 検索や比較サイトで情報収集を行う層に向けて、価値ある情報と引き換えにフォーム入力を促すためのコンテンツ |

| ナーチャリング(教育) | 一度接点を持った見込み顧客に対して、段階的に異なる資料を届け、検討を後押しする仕組みとしてMAと連携 |

| 営業支援資料 | 比較表や導入事例を資料化することで、決裁者の目に触れる“社内共有用ドキュメント”としても活躍 |

このように、ホワイトペーパーは1つ作れば3用途以上に活用できる“汎用性の高い資産”となります。

なぜ今、ホワイトペーパーが重要なのか

現代のBtoBビジネスにおいて、ホワイトペーパーが重要視される理由は非常にシンプルです。それは「見込み顧客が営業担当者と接触する前に、ほとんどの情報収集や購買判断を進めている」からです。

◼︎ 購買検討の先行化が進んでいる

Gartnerな調査結果では、BtoBの購買プロセスの約57~80%が、営業担当と実際に接触する前に完了していることが分かっています。つまり、お客様は「営業される前に自分で検討を終えてしまう」という状況にあります。

◼︎ ホワイトペーパーはリード獲得の架け橋となる

単に広告や記事だけでは、見込み顧客の関心を引きつけて情報入力を促すのは難しいです。ホワイトペーパーは、価値ある専門情報を提供しつつ、自然に問い合わせフォームへの誘導を実現する「中間地点」として活用されます。

◼︎ 社内での共有・意思決定にも強い影響力を持つ

PDF形式のホワイトペーパーはSlackや社内メール、稟議書などで共有されやすく、一人の担当者だけでなく、決裁者や複数の関係者にアプローチできます。このため、営業だけでは届きにくい社内の意思決定層に対しても影響力を発揮します。

今の時代、ホワイトペーパーは単なる「資料」ではなく、見込み顧客の早期検討段階から営業活動、さらには社内での意思決定までを支える戦略的なコンテンツと言えます。

ホワイトペーパーでよくある失敗4選とその原因

ホワイトペーパーを作っても、「DLされない」「読まれない」「商談につながらない」と感じている方は少なくありません。ここでは、よくある失敗を4つに分けて、その原因を整理します。

1. ダウンロードされない / 読まれない

ホワイトペーパーがそもそもダウンロードされなければ、その先にある商談やリード育成にはつながりません。多くの場合、タイトルや表紙の魅力不足が原因です。ユーザーはタイトルを見て「自分にとって価値があるか」を瞬時に判断するため、タイトルに具体的なメリットや数字が入っていないと興味を引けません。

また、内容が他と差別化できていない「ありきたりなまとめ」だったり、LPや広告の訴求が弱かったりすると、クリックやダウンロードに至りません。効果的なホワイトペーパーは、まず「読む価値がある」と思ってもらうための仕掛け作りが重要です。

2. 商談につながらない

ダウンロードはされても、その後の商談に結びつかない場合、資料の中身や導線に問題があることが多いです。具体的には、「自社の強みがわかりにくい」「読んだ後に何をすればいいのか明示されていない」「顧客の検討段階に合わない内容が提供されている」といった点です。

ホワイトペーパーは単に情報提供するだけでなく、次の行動を促す役割も担います。したがって、資料の中で顧客が抱える課題を整理し、それを解決する自社の優位性を示しつつ、自然な形で問い合わせや商談につながる導線を設計することが不可欠です。

3. 単なる会社紹介PDFになっている

営業色が強すぎる、もしくは単なる会社紹介に終始しているホワイトペーパーは、読み手にとって価値が低く、信頼獲得にはつながりません。顧客が知りたいのは「自分の課題にどう対応できるか」であり、「どんな会社か」はその後の話です。

多くの失敗事例では、資料の冒頭から自社紹介やサービス説明が延々と続き、読者が途中で離脱してしまいます。成果を出す資料は、まず顧客課題や市場背景を丁寧に提示し、その解決策として自社の知見や実績を示すストーリー構成を採用しています。

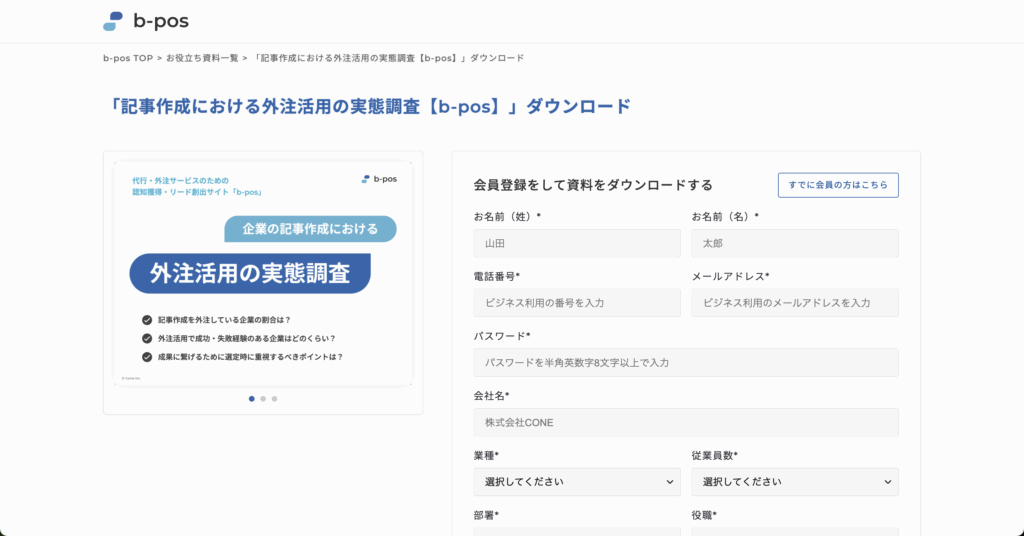

4. フォーム離脱率が高い

ダウンロード時のフォーム離脱も大きな課題です。入力項目が多すぎる、あるいはユーザーにとってメリットが伝わっていないため、途中で離脱されてしまいます。特に初期フェーズの見込み客には氏名・メールアドレスだけでも十分な場合が多く、過剰な情報を求めると心理的な壁が高くなります。

また、フォーム周りのデザインや導線がわかりにくい、ページ遷移が多い場合も離脱の原因になります。スムーズにダウンロードまで誘導できる設計が成果を左右するため、フォーム設計はホワイトペーパーの価値と同じくらい重要です。

これらの失敗は単なる偶然ではなく、設計の甘さやターゲット理解不足、導線設計のミスなどが複合的に影響しています。ホワイトペーパーは「作る」ことがゴールではなく、「読まれて行動につながる」ことが本当の目的。設計段階から成果を意識した作り込みが不可欠です。

以下の記事では、おすすめのフォーム作成ツールを紹介してるので、気になる方は参考にしてみてください。

関連記事:フォーム作成ツール10選(無料3と有料7)Googleフォームとの違いと用途別の選び方

ホワイトペーパーのタイプと選び方

ホワイトペーパーは「リード獲得」や「商談化」など、目的や読者の状態によって効果的なタイプが異なります。一口にホワイトペーパーといっても、内容や形式によって印象や成果が大きく変わるため、まずは代表的な6タイプを理解しておきましょう。

以下に、主要なホワイトペーパーのタイプを紹介しつつ、それぞれの目的や使いどころを解説していきます。

課題解決型

| メリット | ・見込み顧客の「悩み」に直接アプローチできる ・自社の専門性や理解力を示せる ・比較的初期フェーズから関心を引きやすい |

| 活用に適したシーン | ・潜在顧客に課題を認識させたいとき ・「まず情報収集したい」というユーザー層へのアプローチ |

| タイトル例 | 「BtoB営業が成果を出せない3つの理由とその打開策」 「なぜあなたのSNS運用は成果が出ないのか?課題別チェックガイド」 |

読者が直面している業務上の課題や悩みにフォーカスし、「なぜそれが起きているのか」「どう解決すべきか」を論理立てて伝える形式です。そのため、読者にとっての“今欲しい情報”と合致しやすく、ダウンロードされやすい傾向があります。

加えて、自社がその領域に精通していることを自然にアピールできるため、単なる情報提供にとどまらず、商談やサービス認知にもつながりやすくなります。

このタイプはとくに「まだ顕在化していない課題」や、「なんとなく困っていること」を明確に言語化してあげることで、読者の理解・納得度を高めることができます。

事例紹介型

| メリット | ・実績や導入効果を具体的に伝えられる ・読者が「自社に置き換えて」想像しやすい ・商談後〜稟議フェーズでも活用されやすい |

| 活用に適したシーン | ・営業資料として、導入検討中の顧客に渡したいとき ・信頼性・実績を強調したいとき |

| タイトル例 | 「〇〇業界のA社が、工数を40%削減できた理由」 「月間100件の問い合わせを実現した事例に学ぶWeb施策」 |

実際の導入事例や成果をもとに構成されるホワイトペーパーです。「同じ課題を抱えていた他社がどう解決したか」を提示することで、読者にとっての“自分ごと化”を促しやすく、意思決定の後押しになります。

特に、企業規模や業種が近い企業の事例は読者にとって説得力が高く、「うちにもできそう」という期待感につながります。

また、営業現場では稟議の際に「社内説明用資料」としても活用されやすく、マーケ〜営業の橋渡しとしても非常に有効なタイプです。

レポート型

| メリット | ・客観性が高く、信頼感を得やすい ・最新トレンドや市場動向を伝えられる ・業界内での“情報源”としてポジションが取れる |

| 活用に適したシーン | ・セミナーや展示会などで配布資料として活用 ・広告やLPと連携し、広範なリード獲得を狙いたいとき |

| タイトル例 | 「2025年版〇〇業界市場動向レポート」 「購買担当者100人に聞いた!導入決定のポイントとは」 |

独自調査やアンケート、業界動向の分析をまとめたホワイトペーパーです。数値やグラフなどの客観的なデータを多用するため、情報の信頼性が高く、初見の読者でも手に取りやすい傾向にあります。

業界全体に関する内容であれば検索・拡散もされやすく、広くリードを集めたい目的と相性が良いです。

一方で、単なるデータの寄せ集めではなく、自社の視点や解釈を加えることで差別化が可能です。

ノウハウ・ガイド型

| メリット | ・実践的な価値提供で信頼を獲得しやすい ・見込み顧客の初期接点として有効 ・自社の専門領域を“自然に”伝えられる |

| 活用に適したシーン | ・「まず学びたい」「やり方を知りたい」層に向けて ・自社の専門性を無理なく印象付けたいとき |

| タイトル例 | 「初めてでも失敗しない、展示会出展ガイド」 「BtoBマーケティング基礎からわかる完全マニュアル」 |

手順や方法、基本知識などを体系的にまとめた形式のホワイトペーパーです。読者が情報収集を始めた初期段階でとくに効果的で、信頼関係の第一歩を築くのに役立ちます。

“先に価値を提供する”スタンスで設計することで、自然と自社サービスに対する興味や理解も高まり、営業色を出さずに訴求が可能です。

また、検索ニーズにも合致しやすく、SEO起点の流入にも向いています。

テンプレート・チェックリスト型

| メリット | ・“今すぐ使える”実用性で高いDL率が期待できる ・業務効率に直結するため重宝されやすい ・資料を通して自社の支援スタンスを示せる |

| 活用に適したシーン | ・現場担当者との接点をつくりたいとき ・日常業務の効率化ニーズに応えたいとき |

| タイトル例 | 「商談準備チェックリスト(PDF付)」 「問い合わせ対応テンプレート集」 |

読者がすぐに業務で使えるフォーマットを提供することで、「保存・社内共有されやすい」ことが最大の特徴です。情報提供というより、業務サポートの側面が強く、“役立った”体験を通じて好印象を与えやすいです。

特に、現場担当者が主なペルソナである場合に有効で、ダウンロードをきっかけに中長期での信頼関係構築にもつながります。

製品・サービス紹介型

| メリット | ・製品の理解促進や導入ハードルの軽減に有効 ・商談後の意思決定支援に使いやすい ・他資料と併用することで営業効率アップ |

| 活用に適したシーン | ・導入検討段階で具体的な情報を求められているとき ・営業後の補足資料として使いたいとき |

| タイトル例 | 「〇〇ツール導入ガイド&活用事例集」 「〇〇サービスの他社比較・価格早見表」 |

製品やサービスの内容・強みを、資料形式で丁寧に解説するタイプです。比較検討フェーズの読者にとっては、意思決定の材料として非常に重要な役割を果たします。

特に「競合との違い」や「導入の流れ・コスト」など、営業だけでは伝えきれない情報を明文化しておくことで、決裁者の納得感を高め、稟議通過を後押しすることができます。

ホワイトペーパーの種類に関しては、以下の記事にて詳しく解説しているので、気になる方はご覧ください。

関連記事:ホワイトペーパーの種類と取り組むべき優先順位を解説

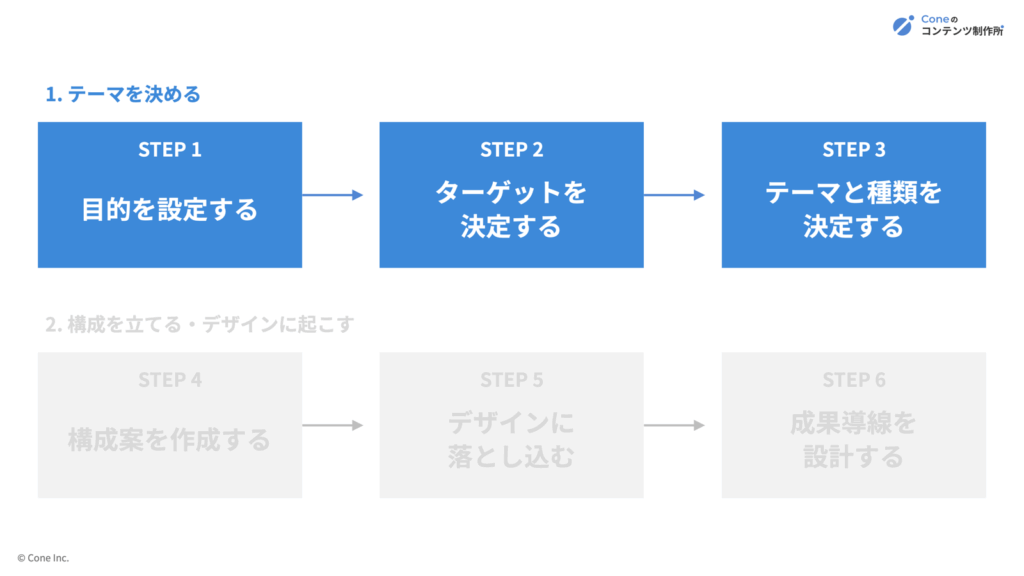

ホワイトペーパーの作り方:テーマを決める

ホワイトペーパーのタイプが分かったら、次に取り組むべきは「自社にとって最適なテーマ設定」することです。ホワイトペーパーの方向性は「テーマ設定」で8割決まるといっても過言ではありません。

ここでは、誰に・何を届けるのかを明確にし、成果につながるテーマを設計する3ステップを紹介します。

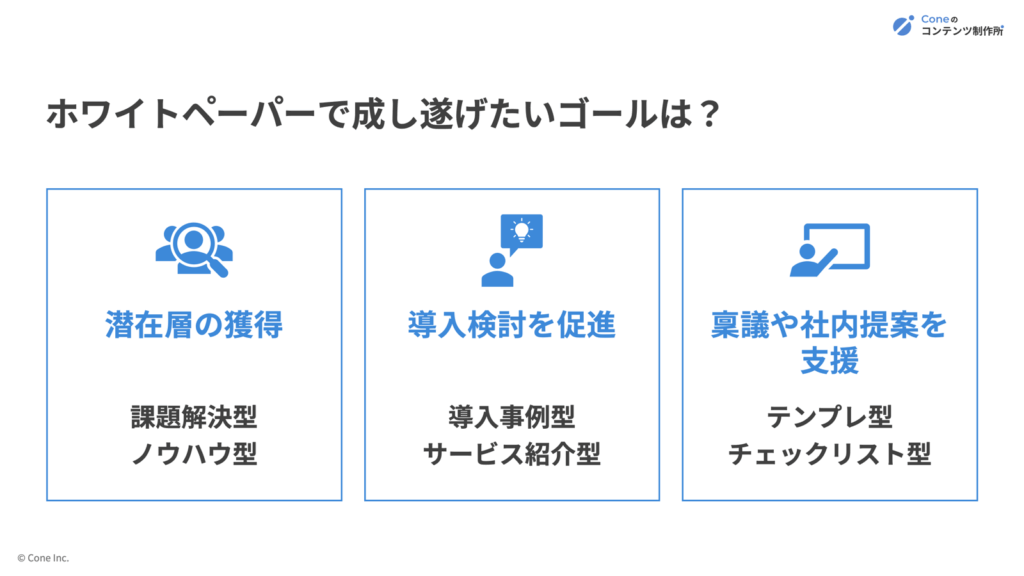

STEP1:目的を設定する

まずは「このホワイトペーパーで何を達成したいのか?」という目的を明確にしましょう。目的が曖昧なまま作り始めると、構成や内容がブレやすくなり、結局「誰にも刺さらない資料」になってしまいます。

目的を考える際は、「このホワイトペーパーをダウンロードした人に、最終的にどう動いてほしいか」を起点に設定します。

代表的な目的には以下のようなものがあります。

- 新規リードの獲得(潜在層の集客)

- リードナーチャリング(見込み顧客の育成)

- 商談化支援(インサイドセールス資料として活用)

- 案件化後の社内提案支援(決裁者向け情報提供)

「まだサービス名を知らない潜在顧客を集めたい」なら、課題喚起型のテーマが適しているでしょう。逆に「検討段階のリードを商談化したい」なら、導入事例や比較情報が中心になるべきです。

チームで認識を揃えるために、目的はドキュメントの冒頭に明記し、SlackやNotionで共有しておくことをおすすめします。

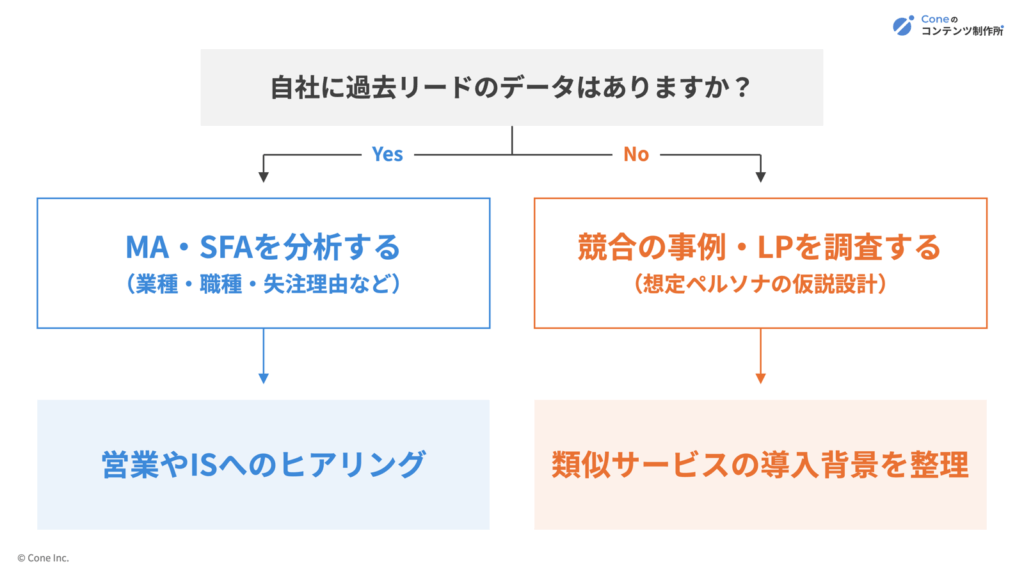

STEP2:ターゲットを決定する

目的が定まったら、次に「誰に読んでもらうか」を具体的に決めます。この段階でターゲットが曖昧だと、訴求ポイントがぼやけてしまうため、必ず具体的な属性や課題感を整理しましょう。

たとえば、「潜在リードを商談化に導く」ことを目標にした場合、ターゲット例は以下のようになります。

| 業種・業界 | SaaSを提供するBtoB企業 |

| 企業規模 | 従業員50〜200名の中堅企業 |

| 部署・役職 | マーケティング部の部長クラス、あるいは営業企画担当者 |

| ペルソナ像 | SEOや広告運用でリードは獲得できているが、商談につながらず悩んでいる担当者 |

| 課題感 | 問い合わせは増えているが、リードの質が低く、営業に渡しても成約に結びつかない |

これらの情報は、営業部門やインサイドセールスのヒアリング、商談データの分析を通じて抽出することが理想的です。過去の商談で頻出する質問や失注理由は、ホワイトペーパーの訴求軸を設計するうえで貴重な一次情報となります。

また、スタートアップや新規事業などで、十分なリード実績がない場合は、顧客課題を間接的に把握する工夫が必要になります。以下のフローチャートを参考に、自社の状況に応じた方法でターゲット像を具体化していきましょう。

過去リードがない場合には、以下のような方法が有効です。

| 競合企業の導入事例や成功事例を調査 | 類似サービスの導入背景や課題感が具体的に記載されていることが多く、想定ターゲットのリアルな悩みを把握できます。 |

| 競合のホワイトペーパー・eBookを収集して分析 | どのようなテーマで訴求しているかを知ることで、市場の関心領域や情報ニーズを読み取ることが可能です。 |

このように、自社の過去リード情報が少ない場合でも「外部情報から仮説を立ててターゲティング」することは十分可能です。むしろ、競合リサーチを通じて、差別化ポイントも見えてくるため、テーマ設計の質も高まりやすくなります。

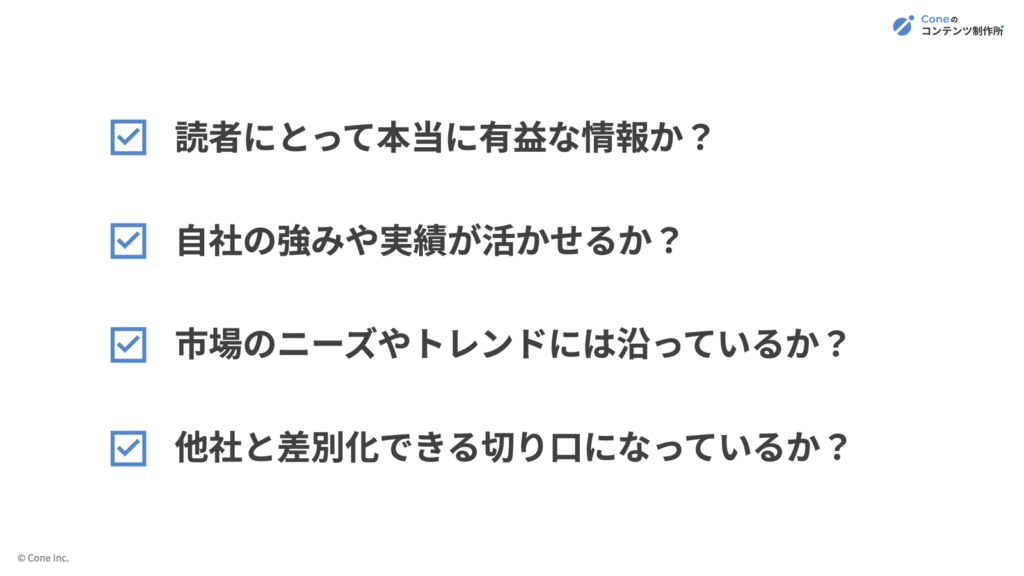

STEP3:テーマと種類を決定する

目的とターゲットが整理できたら、いよいよ「どんなテーマで、どのタイプのホワイトペーパーを作るか」を決めます。テーマ選定のポイントは、「読者の知りたいこと」と「自社が伝えたいこと」の重なる部分を見つけることです。

たとえば、ターゲットが「これからホワイトペーパーを作成するマーケティング担当者」であれば、

| 課題解決型テーマ | 「ホワイトペーパー作成でよくある失敗とその回避方法」 |

| ノウハウ系テーマ | 「成果を出すホワイトペーパー作成の基本ステップと成功のコツ」 |

といった切り口が考えられます。

チームでアイデア出しを行う際は、以下のような視点で複数案を出してから、目的やターゲットに最もマッチするものを選定するとスムーズです。ホワイトペーパーのテーマは、「読者にとっての価値」と「自社の独自性」が交差するポイントを見つけることが重要です。

以下のような問いを使って、アイデア出しを行いましょう。

最後に、仮のタイトルまで決めておくと、その後の構成作業も進めやすくなります。タイトルは検索性を意識しながら、読者が「読みたい!」と思えるかどうかを基準に設計しましょう。

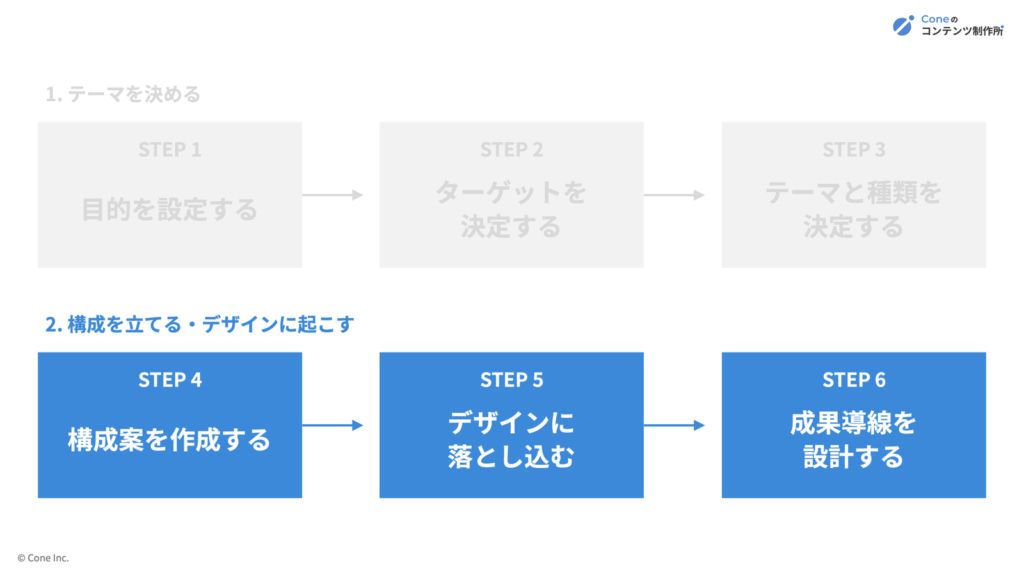

ホワイトペーパーの作り方:構成を立てる・デザインに起こす

前のステップで「目的・ターゲット・テーマ・タイプ」が明確になったら、次はいよいよホワイトペーパーを具体的な“形”にしていく制作工程です。

このフェーズは、主に次の3ステップで進めていきます。

それぞれの工程について、実践的な手順と注意点を詳しく見ていきましょう。

STEP 4:構成案を作成する

ホワイトペーパーは、ページ単位で構成が決まる「ドキュメント型のコンテンツ」です。そのため、いきなり文章を書き始めるのではなく、まず全体の流れや情報配置を設計する構成案の作成が不可欠です。

特にBtoB領域では、読み手が合理的な判断を求めているため、論理的かつストーリー性のある構成が重要になります。

しかし、ホワイトペーパーは、その内容によって細かい構成やページ数等が異なるため、一定の型を作りにくいです。なので、以下ホワイトペーパーの「基本」となる構成を参考に構成を立ててみてください。

| セクション | 目安ページ数 | 内容概要 |

|---|---|---|

| 表紙 | 1ページ | タイトル、サブタイトル、企業ロゴなどを配置 |

| はじめに | 1ページ | この資料で得られること・読むべき理由など、導入の動機づけを記載 |

| コンテンツ本編 | 10〜20ページ | 顧客の課題・背景、解決策、自社の知見など、資料の核となる内容を展開 |

| サービス紹介 | 3〜5ページ | 自社サービスとの関連性や信頼性を補足し、読者の行動を後押し |

| CTA(次の一手) | 1ページ | 「資料請求」「相談予約」「他資料DL」など、明確なアクションを提示 |

このようなテンプレートに自社の情報やターゲットの関心事を当てはめながら、各ページに「何を伝えるか」「何を読者に考えてもらうか」を設計していくことが重要です。

STEP 5:デザインに落とし込む

構成案が完成したら、いよいよそれを読まれるドキュメントとしてビジュアル化する工程に進みます。

どれだけ良い内容でも、デザインが良くないと読まれません。ホワイトペーパーは「資料」としての信頼性が求められるため、ビジュアルの整備が重要な鍵となります。

なので、以下の点を意識してデザインを進めましょう。

| 視線誘導を意識した情報配置 | 重要な要素は左上 / 右下に配置するなど、読者の目線を意識する |

| 見出し・小見出しの階層化 | フォントサイズや色を変えることで、情報の構造を明確にする |

| 余白をしっかりとる | ぎっしり詰まった資料は読む気をなくすので、「1スライド=1メッセージ」を意識する |

| グラフやアイコンを活用 | 言葉だけでは記事と変わらないので、図解やアイコンなどでビジュアル訴求する |

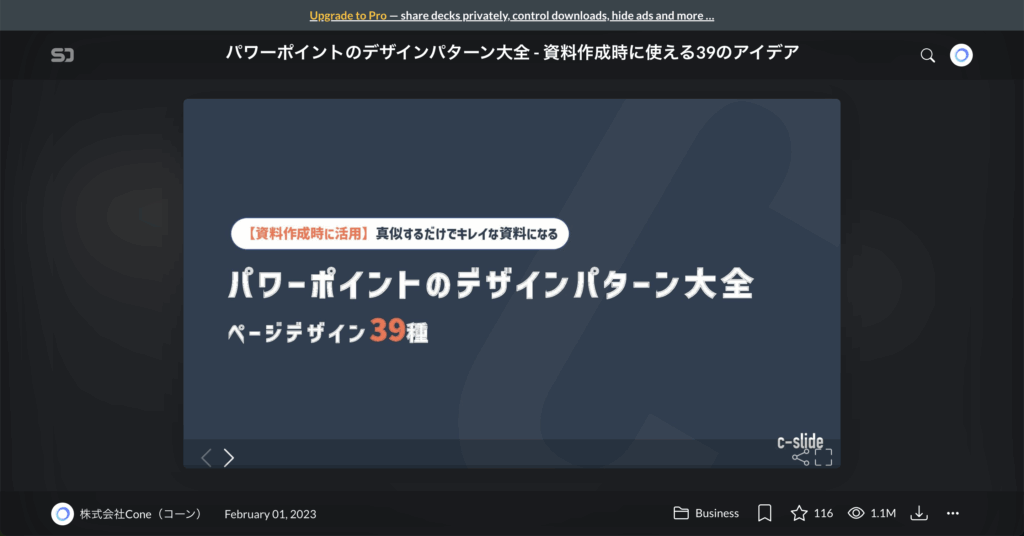

デザイン制作が苦手だという方のために、ホワイトペーパーのテンプレートを用意しています。

下記リンクよりpptx形式でダウンロードができますので、そのまま編集してご利用ください。テキストリンクをクリックするとダウンロードが開始されるので、お困りの際はぜひご活用ください。

また、ホワイトペーパーのデザインに関しては以下の記事にてさらに詳しく解説しています。

関連記事:ホワイトペーパーの基本構成とデザインテンプレート。作成時のコツや見本付

STEP 6:成果導線(CTA)を設計する

ホワイトペーパーの最後には、必ず読者に具体的な「行動」を促す成果導線(CTA)を設置しましょう。どんなに質の高い資料でも、次に何をすれば良いのかが示されていなければ、マーケティングの成果にはつながりません。

まず重要なのは、読者の購買プロセスに合わせたCTAを用意することです。例えば、

- 情報収集中の段階には「関連資料のダウンロード」や「課題診断シートの提供」

- 比較検討中の段階には「無料相談の申し込み」や「成功事例の紹介」

- 購入検討中の段階には「製品デモの予約」や「営業担当者との面談予約」

といった、フェーズにマッチした行動を促すことが効果的です。

また、CTAは視覚的にわかりやすく、目立つデザインで設置することがポイントです。太字や囲み、アイコンの活用はもちろん、QRコードを添えてスマホからも簡単にアクセスできる工夫があると良いでしょう。

さらに、ホワイトペーパーの終盤だけでなく、途中の主要セクションにもCTAを設けることが推奨されます。実際には最後まで読まずに離脱する読者も多いため、要所要所で行動を促す導線を挿入することでコンバージョン率を高められます。

最後に、ホワイトペーパー単体で成果導線を完結させるのではなく、メール配信や広告、営業トークなど他のチャネルと連動させることが理想的です。これによりマーケティング全体で一貫性のある導線が作られ、潜在層から商談化までスムーズにリードを育成できます。

資料作成代行サービス「c-slide」では、ホワイトペーパーの構成からデザイン作成までワンストップで支援しています。

「自分で制作する時間がない…」という場合はお気軽にご相談ください。

資料作成代行サービス「c-slide」:サービスサイトはこちら

また、上記解説で対象となっている実際のホワイトペーパーはこちらからダウンロードいただけます。

成果を最大化するホワイトペーパー制作のコツ

ホワイトペーパーで最大の成果を得るためには、ただ情報をまとめるだけでなく、以下のポイントを押さえて制作を進めることが重要です。

- 独自の視点や経験を盛り込む

- 信頼できるデータや根拠を活用する

- 専門性とわかりやすさのバランスを取る

独自の視点や経験を盛り込む

他社との差別化を図り、読者に「この資料は読む価値がある」と感じてもらうためには、自社ならではの視点や経験をコンテンツに反映させることが不可欠です。

独自の視点には以下のようなものがあります。

| 自社独自の成功・失敗体験を語る | 自社が過去に直面した課題と、それをどのように乗り越えたかを具体的に語ることで、読者は共感しやすくなる |

| サービス開発の背景を紹介する | なぜその製品やサービスが生まれたのか、どのような課題を解決するために開発されたのかをストーリー形式で伝える |

| 社内の専門家によるコラムを掲載する | 現場の担当者や開発者、営業担当者など、それぞれの専門家から見た独自の視点や知見を盛り込む |

例えば、弊社のホワイトペーパーには、上記のような見出しがあります。ここでは、「ホワイトペーパーを活用して商談化数を増やす方法」などを具体的に解説しています。

これは、資料作成のプロである弊社だからこそ語れる内容となるため、他社と差別化を図ることが可能となるのです。

使用しているホワイトペーパーのダウンロードはこちら

信頼できるデータや根拠を活用する

ホワイトペーパーに書かれている情報が信頼できるものであることを示すことで、自社の専門性と権威性を高め、読者の信頼を獲得することができます。

| 一次データを活用する | 自社で実施したアンケート調査の結果や、顧客の行動データなどを分析し、その結果をグラフや表で提示 |

| 公的な統計データや調査結果を引用する | 官公庁や信頼性の高い調査機関が発表している統計データやレポートを引用し、出典を明記 |

| 引用元の情報を明確にする | 引用したデータや根拠については、必ず情報源を明記し、読者が自ら確認できるようにする |

例えば、支援実績なんかはわかりやすい例で、「リリース以来、業種・業界・企業規模問わず850社以上ご支援しており〜」という具体的な数値(850社以上)を提示することで、多くの企業から支持されているという客観的な事実を示しています。

このように、自社サービスに関する客観的な数値や、第三者機関による評価、そして具体的な顧客名を提示することで、読み手は「この会社は信頼できる」「多くの企業に選ばれている実績がある」と判断し、ホワイトペーパー全体の信頼性が向上します。

使用しているホワイトペーパーのダウンロードはこちら

専門性とわかりやすさのバランスを取る

専門的な内容を扱うホワイトペーパーだからこそ、読者にとってわかりやすい表現を心がけることが大切です。

| 専門用語を避けるか、補足説明を入れる | 業界固有の専門用語は、できる限り平易な言葉に言い換えるか、初めて読む人でも理解できるように注釈や解説を付け加える |

| 図解やイラストを積極的に使用する | 複雑な概念やプロセスは、文章だけでなく図解やイラストを用いて視覚的に表現することで、直感的に理解できるようになる |

| 具体例を豊富に盛り込む | 抽象的な説明だけでなく、具体的な導入事例や活用方法を示すことで、読者は「自分ごと」として内容を捉えやすくなる |

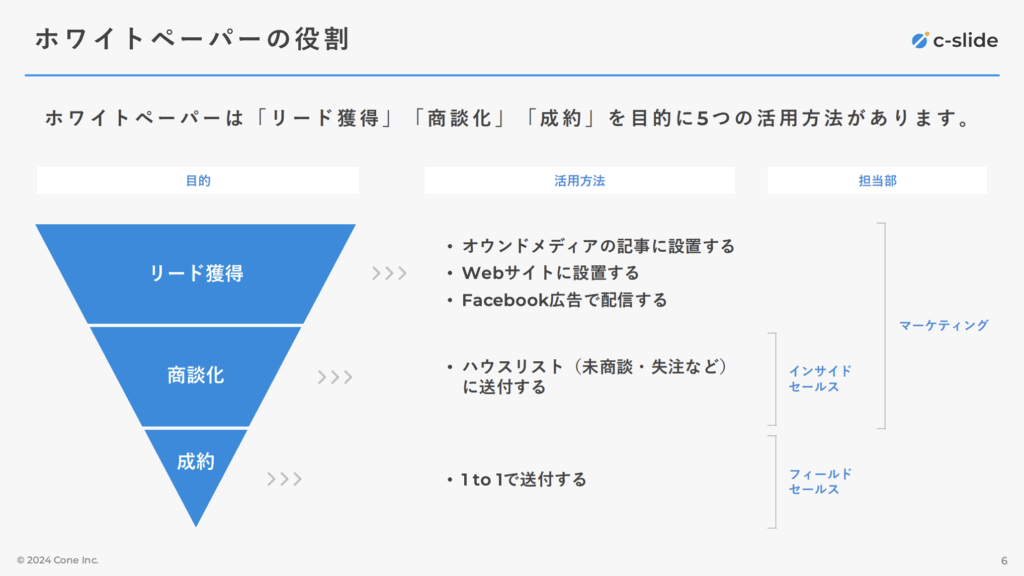

このページは、「ホワイトペーパーの役割」という専門的なテーマを、非常にわかりやすく図解で説明しています。

それぞれのフェーズ(リード獲得、商談化、成約)において、具体的に「オウンドメディアの記事に設置する」「ハウスリストに送付する」といった活用方法を併記しています。これにより、抽象的な概念だけでなく、読者が「何をすればいいのか」を具体的にイメージできるようになっています。

このように、図解と具体的な行動を組み合わせることで、専門的な内容であっても、誰にでも直感的に理解できるようになり、ホワイトペーパーの効果を最大化することができます。

使用しているホワイトペーパーのダウンロードはこちら

ホワイトペーパー制作後のメソッド

ホワイトペーパーが完成したら、いよいよ公開と配信です。ここでは、目的別に効果的な配信方法と、その後の商談化のコツについて解説します。

ホワイトペーパー制作後の配信方法

ホワイトペーパーが完成したら目的(リード獲得、リード育成)に応じて、最適な配信チャネルを選びましょう。

- リード獲得

- Facebook広告出稿

- ホワイトペーパーが解決する課題ワードでリスティング広告出稿

- 資料掲載サイトへの出稿・設置

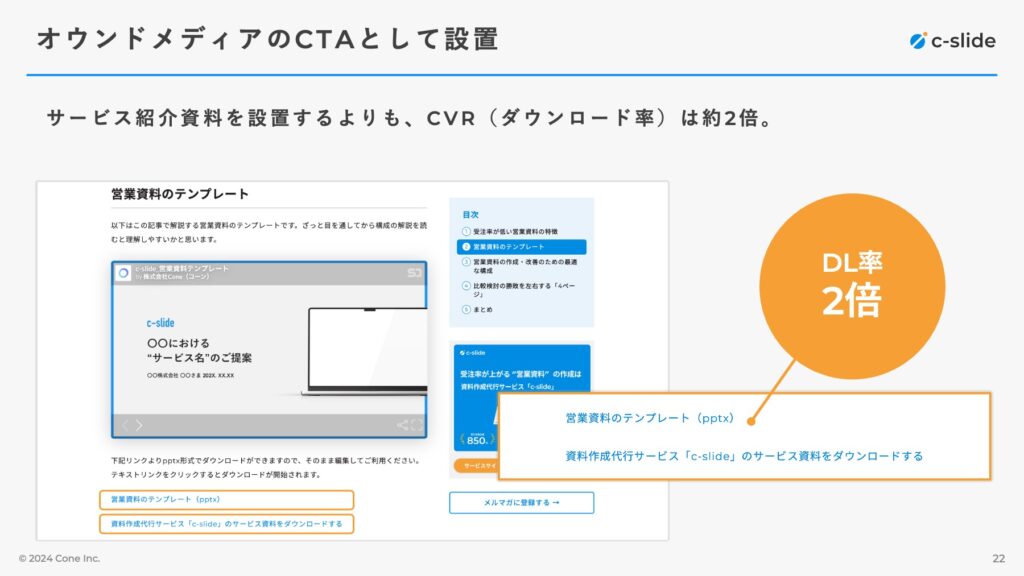

- オウンドメディアの記事のCTAとして設置

- 問い合わせフォーム / SNSでの配布

- プレスリリース配信

- snsでの拡散

- リード育成

- 営業が個別で該当顧客に送付

- メルマガ一斉送信

リード獲得が目的の場合、特にFacebook広告配信とオウンドメディアの記事のCTAとして設置が、効率の良いリード獲得施策となり、弊社も実施しています。

ホワイトペーパー配信後の商談化のコツ

ホワイトペーパー配信の最終的な目的は、リード獲得・リード育成いずれにしろ「商談獲得」です。商談化を成功させるためには、見込み顧客の「自社サービスへの興味度合い」を把握することが重要です。

自社サービスに興味を持ってくれているかどうかを把握する方法として、以下のようなものがあります。

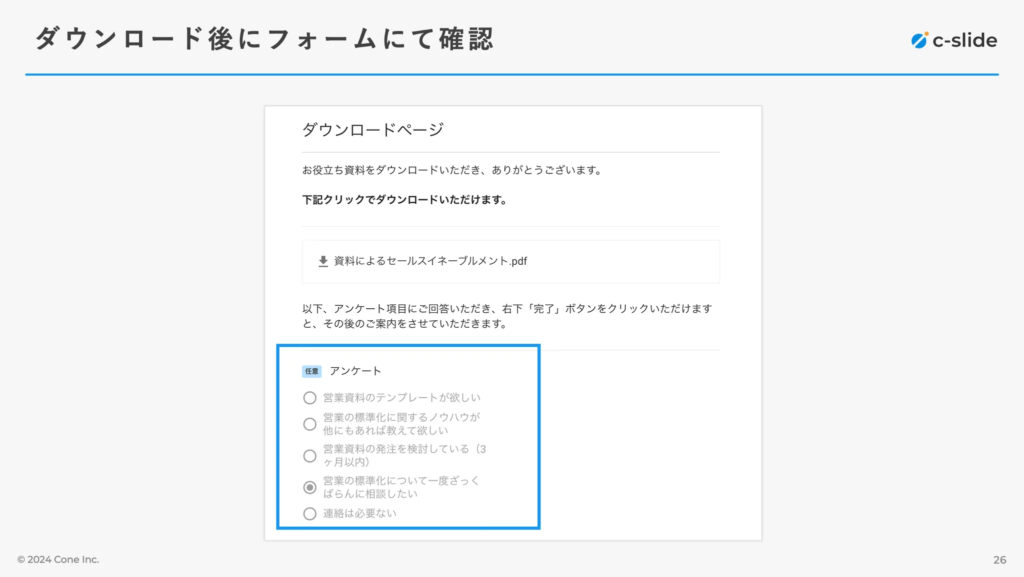

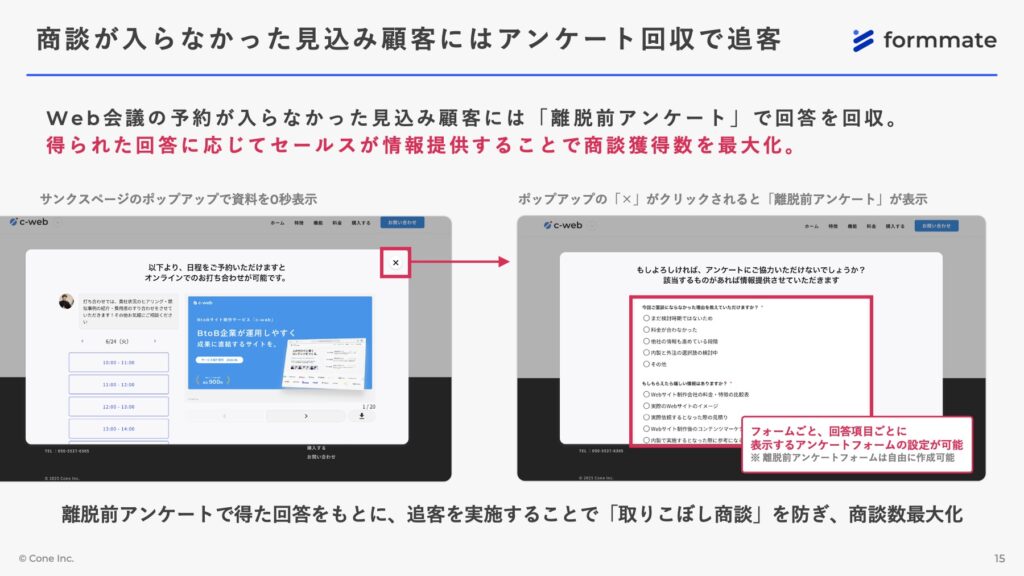

- ダウンロード後にフォームで回答を回収する

- ダウンロード後に架電して状況をヒアリングする

弊社では、かつてフォームでの回答内容を基にセールスメールのアプローチ方法を調整していましたが、現在ではBtoBフォーム作成ツール「formmate」を活用し、お役立ち資料の閲覧後に表示される「離脱前アンケートフォーム」を通じて、見込み顧客の具体的な興味や状況を把握し、より的確なフォローへと繋げています。

この「formmate」を活用することで、見込み顧客がどのような情報に関心を持ち、どのような課題を抱えているのかといったフォローのヒントを効果的に得られるようになります。

BtoBフォーム作成ツール「formmate」の詳細はサービスページよりご確認ください。

BtoBフォーム作成ツール「formmate」: サービスページはこちら

ホワイトペーパー制作の外注にかかる費用とメリット

ここまで、ホワイトペーパーの企画・制作から配信・商談化のコツまで解説してきましたが、

「自分で制作する時間が足りない」「成果が出るノウハウがない」

といった課題を抱えている場合は、ホワイトペーパー施策を外注することも有効な選択肢と言えます。

その理由は2つ。

- 人手・時間が足りず施策が実行できない

- 制作代行のみならず配信・商談獲得まで依頼できる支援会社もある

ホワイトペーパー施策には非常に多くのタスクが発生する上に、「DL数/商談化数を最大化するをコンテンツを作り込む」のには、ノウハウとリソースが必要だということがご理解いただけたと思います。

その時間が取れなかったりノウハウ不足の場合は、弊社でなくとも(もちろん弊社にご相談いただけると嬉しいですが)、代行会社などの外注を活用するのも本気でおすすめします。

実際に代行会社に依頼する場合にかかる金額の目安としては以下になります。

| 外注パターン | 支援範囲 | 金額 |

|---|---|---|

| 制作代行 | ・調査~分析 ・構成~デザイン | ¥10,000~ / P もしくは、20~30万円 / 本 |

| 定常支援 | 上記に加え ・広告運用代行 ・商談獲得代行 | 月額20〜30万円 |

実際、弊社が支援させていただいた企業も外注を活用することで成果をあげています。

ホワイトペーパーの作り方に関するよくある質問

最後にホワイトペーパーを作るときによくある質問と回答をまとめておきます。

Q1. ホワイトペーパーは何枚くらいがいいですか?

特に決まりはないですが、20枚程度を目安に作成すると良いです。枚数が少なすぎると満足度が低くなる傾向があります。

Q2. どんなテーマで作成すればいいですか?

顧客課題に応じたテーマで作成します。リード獲得には知識系統、商談化が目的ならノウハウ系統、成約が目的なら事例やサービス関連情報系統です。

Q3. ネタ切れしてしまうのですが、どうしたらいいですか?

商談録画から課題を抽出して作成、もしくは既存で公開しているオウンドメディアの記事内容からCTAとして最適なテーマでの作成をベースにするとネタ切れを起こすことはありません。また、ウェビナー資料や登壇イベント資料からの横展開なども有効です。

Q4. だれがつくるのが普通ですか?営業ですか?マーケターですか?

営業担当が商談をしながら、顧客課題に合わせたコンテンツを制作するのは難しい場合が多いため、基本的にはマーケターが作成するようにします。また、うまくいっている企業はホワイトペーパーを含めたコンテンツ制作担当を置いているケースもあります。

まとめ

今回は、ホワイトペーパーの作り方と全体像を解説しました。

ぜひ、本記事で解説したポイントを抑えてホワイトペーパーを作成し、貴社の売上向上にお役立てください、

最後に、本メディアを運営する株式会社Coneは、資料作成代行サービス「c-slide」を運営しています。ホワイトペーパーの企画段階や戦略段階からご相談いただけますので、ホワイトペーパーでお困りごとがある方は、お気軽にご相談ください。

\ホワイトペーパーの支援事例も掲載しています/

・資料作成代行サービス「c-slide」サービスサイトへ

・ホワイトペーパーの支援事例一覧ページへ

▼ c-slideのホワイトペーパー作成支援実績と支援の流れ、資料ダウンロード!▼