ホワイトペーパーとは?役割から作り方、ダウンロード数を増やすコツまで徹底解説

「せっかくWebサイトにアクセスしてくれたのに、具体的なアクションに繋がらない」

「リード獲得が頭打ちになっている」

このような課題に直面していませんか?その課題、ホワイトペーパーが解決の糸口になるかもしれません。

ホワイトペーパーは、単なる資料ではありません。見込み客の課題を解決するノウハウを提供することで、信頼関係を築き、最終的な顧客へと育成するための強力なマーケティングツールです。

この記事では、「ホワイトペーパーとは何か?」という基本の定義から、成果を出すための作り方、ダウンロード数を劇的に増やす具体的なコツ、成功事例まで、今日から実践できるノウハウを徹底的に解説します。

この記事を読めば、最適なホワイトペーパー戦略を立てれるようになり、効果的にリードを獲得・育成できるようになるため、ぜひ参考にしてみてください。

資料作成代行サービス「c-slide」では、デザイン面だけでなく成果の上がる構成の作成などビジネス面から資料作成を支援しています。ホワイトペーパー作成に課題をお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

資料作成代行サービス「c-slide」:サービスサイトはこちら

目次

ホワイトペーパーとは?

ホワイトペーパーは、単なる「お役立ち資料」ではなく、見込み客の課題解決に役立つ情報をまとめることで、企業への信頼感を高め、将来の顧客へと育成するための戦略ツールです。特にBtoBマーケティングにおいては、顧客の課題が複雑化する中で、営業担当者が接触する前に自社の専門性を伝えられる貴重なコンテンツとなります。

その役割は主に2つあります。

- 見込み顧客の獲得(リードジェネレーション)

- 見込み顧客の育成(リードナーチャリング)

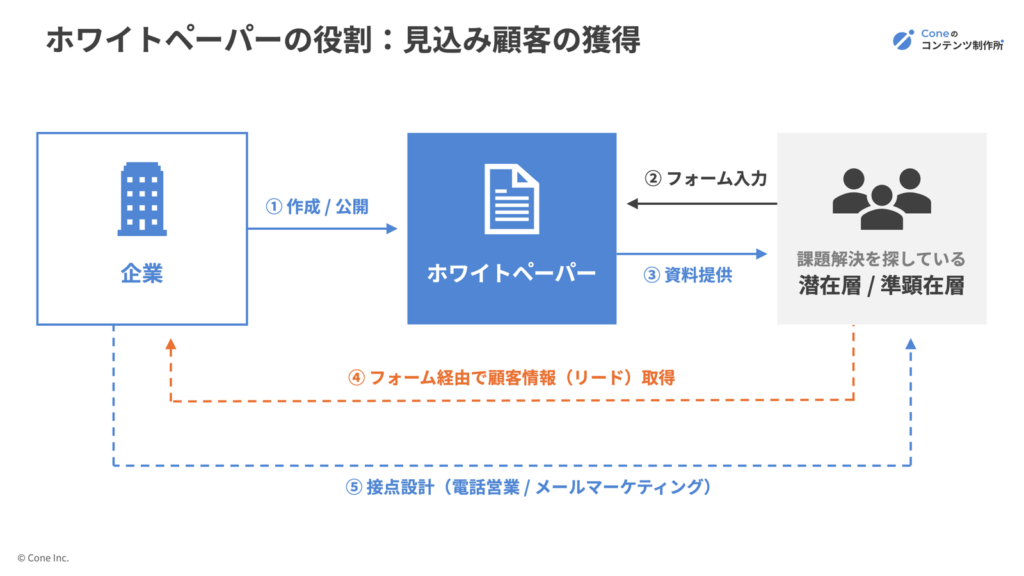

見込み顧客の獲得(リードジェネレーション)

ホワイトペーパーのダウンロードと引き換えに見込み顧客の情報を獲得することは、単なるリスト集めではありません。これは、「顧客の課題意識」という見えないシグナルを可視化することが本質です。

お問い合わせには至らないものの、特定のホワイトペーパーをダウンロードした見込み顧客は、「このテーマについて悩んでいる」「解決策を探している」という明確な課題を抱えている可能性が高いといえます。ホワイトペーパーは、この潜在的なニーズを掘り起こし、中長期的な関係構築のきっかけを作るための、最も効率的な手段です。

このように、リーチしきれていない潜在層や準顕在層の「課題」を可視化し、見込み顧客リストを構築できることこそ、ホワイトペーパーの最大の強みといえます。

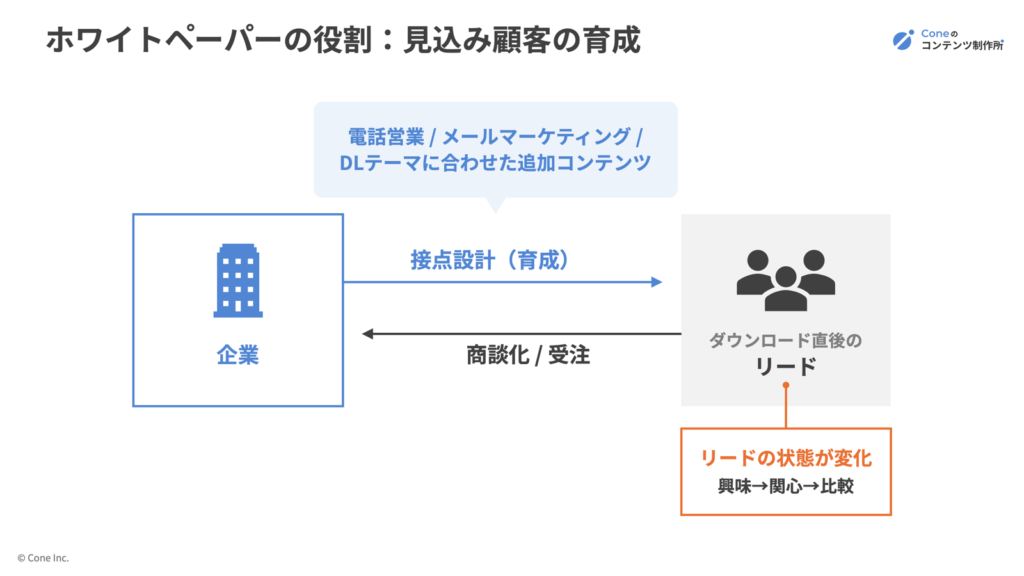

見込み顧客の育成(リードナーチャリング)

ホワイトペーパーは、ダウンロードされた瞬間から、見込み顧客との信頼関係を構築していく役割も担います。

つまり、「リードの獲得(ジェネレーション)」で終わるのではなく、その後の「育成(ナーチャリング)」こそが、商談化に向けた本質的な活動となるのです。

特にBtoB商材の場合、購買までに複数の担当者が関わり、長い検討期間を要します。この間にただ電話やメールを繰り返すのではなく、ダウンロードしたテーマに関連する、さらに専門性の高い情報を提供し続けることが重要です。

たとえば、「ホワイトペーパーの作り方」をダウンロードした見込み客には、「成果が出るホワイトペーパーの構成術」や「デザインの重要性」に関するコンテンツを送り、一歩ずつ次のアクションへと導きます。このような「期待を超える情報提供」こそが、顧客の購買意欲を自然に高め、「いざという時に思い出してもらえる会社」になるための強力な接点になります。

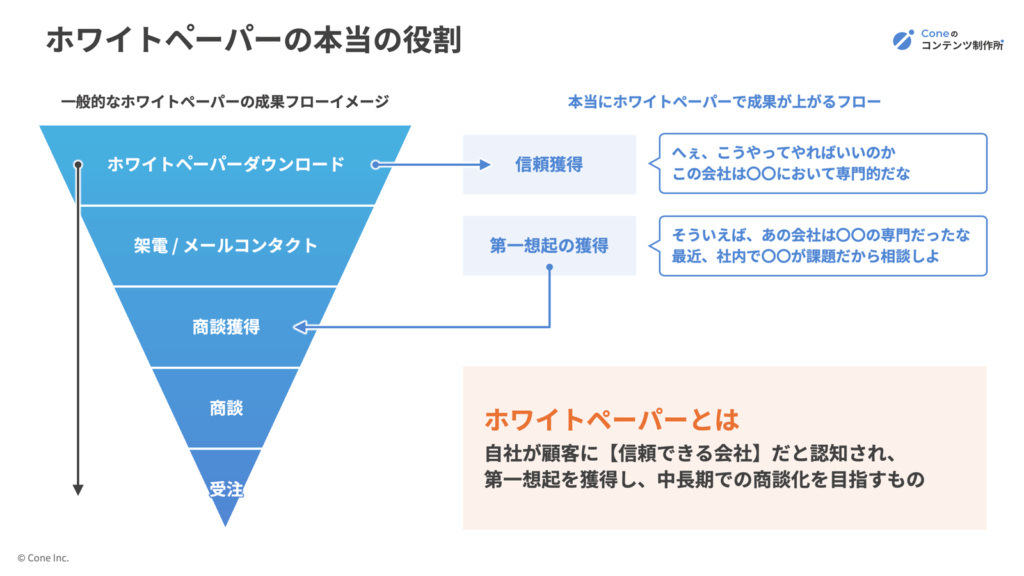

間違ってはいけないホワイトペーパーの本当の役割

「ホワイトペーパーを見込み顧客にダウンロードしてもらうだけで商談が獲得できる」と考えている企業は少なくありません。

しかし、実際には、ダウンロードされたからといって即座に商談に発展するケースはごくわずかであり、この考え方には注意が必要です。ホワイトペーパーは、「今すぐ導入を検討している顧客」に向けたものではなく、むしろ情報収集段階にある潜在層・準顕在層に対して、自社の専門性や信頼性を伝えるためのコンテンツなのです。

本来の目的は、課題が顕在化したときに「第一想起される状態」をつくることにあります。役立つ情報を先に提供することで、「この会社は私たちの業界や悩みを理解している」「信頼できそうだ」と感じてもらい、いざというときに思い出してもらえるポジションを築いておくことが重要です。

具体的には、以下のような価値を提供することで信頼を積み上げていきます。

- 読み手にとって実用的で役立つ情報を提供する

- 専門性・知見を通じて、業界理解の深さを伝える

- 営業色を出しすぎず、「この会社なら相談できそう」と思わせる距離感を保つ

こうした“信頼の貯金”を地道に蓄積していくことこそが、ホワイトペーパーの本質的な役割です。そしてこのような信頼関係を築いておくことで、将来的に課題が深刻化したタイミングで「そういえば、あの資料を出していた会社があったな」と想起され、結果的に商談や受注へとつながる確率が高まります。

なぜ今、ホワイトペーパーが必要なのか?

かつてはWebサイトを立ち上げ、広告を出稿すれば、ある程度の問い合わせが自然に発生していました。しかし現在、BtoBにおけるリード獲得は明らかに難易度が上がっています。

主な背景には、以下のような環境変化があります。

◼︎ ユーザーの情報収集行動の変化

購買担当者は営業を受ける前に、自らネット上で情報を調べ、比較・検討する時代になっています。問い合わせの前に8割の情報収集が完了していると言われるほどです。

◼︎ 選ばれる企業になるための「理由」提示が求められている

サービスの差別化が難しくなっている中で、「なぜこの会社なのか?」を言語化できている企業が商談機会を得やすくなっています。

◼︎ Webサイト訪問者の多くが“今すぐ客”ではない

多くの訪問者は「今すぐ導入したい」わけではなく、情報収集や検討フェーズにあるため、すぐに問い合わせにつながらない層へのアプローチが不可欠です。

こうした状況下で、ホワイトペーパーは「見込み顧客との最初の接点」を生み出し、リード育成へとつなげる重要なツールとして注目されています。

具体的には、

- 資料ダウンロードという形で“情報の対価としての個人情報”を得られる

- 顧客のフェーズに応じて複数のホワイトペーパーを使い分けることで、検討度を高めていける

- 営業担当が活用することで、商談の質やクロージング率が高まる

といった実用的なメリットがあります。

つまりホワイトペーパーは、「待つだけのWebマーケティング」から、「仕掛けるコンテンツ戦略」へと進化するための起点であり、単なるリード獲得ではなく、その後のナーチャリングや営業支援にも広く活用できる“資産”なのです。

ホワイトペーパーの6つの種類と選び方

ホワイトペーパーは、見込み客の課題や検討フェーズに合わせて、内容を戦略的に使い分けることが重要です。ここでは、特に効果的な6つの種類と、それぞれの選び方について解説します。

ノウハウ系

自社に蓄積された独自のノウハウを公開するホワイトペーパーです。「〇〇を成功させる方法」「〇〇の使い方」など、見込み客のビジネス課題を解決する有益な情報をまとめるのが基本となります。このタイプのホワイトペーパーは、自社の専門性や知見をアピールし、見込み客に「この会社は頼りになる」という信頼感を与えるのに非常に効果的です。

入門系

「〇〇とは?」や「〇〇サービスの基礎知識」といった、自社のサービス領域に初めて興味を持った初心者に向けたホワイトペーパーです。専門的な知識がない人でも理解できるよう、平易な言葉で丁寧に解説することで、潜在層の見込み客との接点を作ります。この種類は、自社が提供するサービスの市場を広げ、新たなリードを獲得したい場合に有効です。

導入事例系

自社サービスを導入した顧客にインタビューを行い、その活用例や成果をまとめたホワイトペーパーです。1社にフォーカスした詳細な事例でも、複数の企業をまとめた「事例集」でも構いません。この資料は、サービス導入を検討している見込み客に対し、「自分たちも同じように成功できる」という安心感と具体的なイメージを提供し、最終的な意思決定を後押しします。

調査系

自社で独自にアンケートや調査を実施し、その結果をまとめたホワイトペーパーです。インターネット検索では得られない、自社しか知り得ない事実やデータは、見込み客にとって大きな価値となります。この種類の資料は、客観的なデータで信頼性を高めるとともに、業界のトレンドや課題を提示することで、見込み客の関心を強く引きつけます。

サービス紹介系

「1分でわかる〇〇(サービス名)」や「〇〇を向上させる〇〇機能のご紹介」など、サービス資料を特定の領域に特化させて、より具体的な課題解決に焦点を当てたホワイトペーパーです。この資料は、購買意欲が高い見込み客に対し、自社サービスの強みやメリットをピンポイントで訴求し、成約率を高めることを目的とします。

セミナーレポート系

自社で実施したセミナーやウェビナーの内容をまとめたホワイトペーパーです。当日の講演内容や、参加者から寄せられた質問への回答などを再構成することで、一度限りのイベントを継続的なリード獲得資産へと変えられます。評判が良かったセミナーのレポートは、ニーズが高いテーマであるため、高いダウンロード率が期待できます。

ワークシート・テンプレート系

見込み客が実務ですぐに使える企画書テンプレート、チェックリスト、目標設定シートなどを提供するホワイトペーパーです。この資料は、単なる情報提供に留まらず、見込み客の業務に深く入り込むことで、企業との関係性を強化します。「便利そうだからダウンロードしてみよう」と気軽に思ってもらえるため、リード数を増やしたい場合に特に有効です。

どのタイプから作成したらいいかわからない場合は、基本的には「①サービス紹介系→②導入事例系→③入門系」の順で作成することをおすすめします。

ノウハウ系は潜在層向けの内容になるため、見込み顧客の中で自社が検討に上がるのはずっと先になるため、まずは「受注に近いターゲット向けのコンテンツ」からはじめるのが鉄則になります。

ホワイトペーパーの種類と取り組む順序の詳細は、以下の記事にて詳しく解説しています。

関連記事:【事例付き】ホワイトペーパーの種類別の活用方法(取り組む順番を解説)

ホワイトペーパーの効果的な5つの活用方法

ホワイトペーパーの役割は「信頼できる会社だと認知され、第一想起を獲得し、中長期での大量の商談化を目指すもの」でした。

では、どのように活用すれば信頼され、第一想起が獲得できるのか。これからホワイトペーパー施策に取り組む企業が今すぐ実践すべき6つの使い方を紹介します。

- ハウスリストにメルマガで一斉送信する

- 見込み顧客に1to1で送付する

- オウンドメディア記事に適切なものを設置する

- SNSで拡散する

- 資料掲載サイトに置いておく

ハウスリストにメルマガ一斉送信

まず取り組みたいのが、自社が保有するハウスリスト(特に未商談・失注リード)への一斉メール送信です。

ここでのポイントは、「売り込み」ではなく「貢献」です。ホワイトペーパーを送ることで、「今すぐ商談」という期待をせず、まずは“役立つ存在”として認知を得ることが目的です。

活用の流れは以下になります。

- セグメントを分け、最適なテーマのホワイトペーパーを送付

- 件名や導入文では「売り」よりも「学び・気づき」の提供を意識

- ダウンロードした相手に対しては、あくまで“相談を待つ姿勢”を維持

すぐに商談につながらなくても、読者が自らの課題に再度直面したとき、最初に思い出してもらえる存在になることが大切です。

また、一斉送信で反応がよかった資料は、Web広告(Facebook、Googleなど)に転用し、新規リード獲得にも活用できます。

見込み顧客に1to1で送付

次におすすめなのが、特定の見込み顧客に対して個別に送付する方法です。

これは、過去に接点があった顧客や、失注・休眠状態の顧客に対して、再接触するための有効な手段です。特に有効なのは、以下のようなケースです。

- 過去に出ていた課題に関連するホワイトペーパーが新しく出た

- 商談は失注したが、ニーズがゼロではなかった

- 1年前の接点以降、状況に変化がありそうな顧客

メール送信のポイントは以下になります。

- 「○○の件で、解決のヒントになりそうな資料を作成しました」と伝える

- サービスではなく、“知見”や“ノウハウ”で価値提供する

- すぐに売らず、再相談のきっかけ作りに徹する

実際の課題を起点に資料テーマを決めるため、反応率も高くなりやすいのがこの方法の強みです。

オウンドメディア記事に適切なものを設置

オウンドメディアの読者は、いままさに情報収集をしている段階です。そこで、記事と親和性の高いホワイトペーパーをCTAとして設置することで、効率的にリードを獲得できます。

成果につながるCTAの考え方は以下になります。

- 記事内容の“次に知りたいこと”をホワイトペーパーで補完

- サービス資料ではなく、「実践集」「事例集」「比較ガイド」などの“気軽にダウンロードしやすい”内容が有効

- ページ下だけでなく、本文中にもバナーやボタンを設置するとCVR向上

たとえば、以下のような組み合わせが効果的です。

| オウンドメディア記事テーマ | CTA設置に適したホワイトペーパー例 |

| BtoBマーケティング戦略の立て方 | 「BtoBマーケ施策100選+成功事例集」 |

| ホワイトペーパーの作り方 | 「成果を出すホワイトペーパー構成テンプレート付きガイド」 |

コンテンツ×ホワイトペーパーは「価値提供→信頼獲得→自社認知」の流れを自然に作れる最も効率的な導線です。

弊社Coneでは、記事作作成代行サービス「c-blog」とBtoBサイト制作サービス「c-web」も運営しております。構成や原稿の作成はもちろん、SEOキーワードの設計やCV設計などの戦略の部分からワンストップで支援しています。

また、オウンドメディアをまだ持っていない場合は、「c-web」で一から最適なものを作成することが可能です。ホワイトペーパーと組み合わせた施策のご提案も可能なので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

BtoBサイト制作サービス「c-web」:サービスサイトはこちら

SNSで拡散する

意外と見落とされがちですが、SNSでの拡散もホワイトペーパーの価値を広げる有力な手段です。

特にBtoB領域では、X(旧Twitter)やLinkedIn、Facebookなどでのシェアによって、これまで接点のなかったターゲット層へリーチできます。

SNS活用のポイントは以下になります。

- 投稿曜日や投稿時間はターゲットにに合わせる

- SNSではリード獲得よりも認知拡大を目的として、ダウンロードせずとも確認できる形式にする

- SNSでバズりやすいのは「ノウハウ系」と「テンプレート系」

SNSでバズることができれば一気に拡散され、認知獲得やリード獲得が一気に行えます。また、以下の記事では、弊社が独自で「Xでバズった投稿」を100個分析して分かったことをまとめております。気になる方はご覧ください。

関連記事:Xで「バズる」ホワイトペーパー投稿の共通点とは?資料作成代行サービス「c-slide」が100件の投稿を徹底分析

—

上記5つの活用方法を紹介しましたが、より詳しく活用方法を知りたい方は以下記事をご覧ください。

成果を出すホワイトペーパーの作り方

ホワイトペーパーは「見込み顧客との接点を生む重要なマーケティング資産」です。しかし、単に情報を詰め込むだけでは、ダウンロードも商談化もできません。

ここでは、成果につながるホワイトペーパーの作成ステップを4フェーズに分けて解説します。

- 企画フェーズ(目的・ターゲット設定)

- 構成作成フェーズ

- 執筆フェーズ

- デザイン・レイアウトフェーズ

1. 企画フェーズ(目的・ターゲット設定)

ホワイトペーパーの成功は、最初の設計段階で8割が決まると言っても過言ではありません。最初にやるべきことは、「なぜこの資料を作るのか」「誰に向けて作るのか」を明確にすることです。

目的が曖昧なまま制作を始めると、内容もブレてしまい、結果的に誰にも刺さらない資料になってしまいます。「リード獲得」なのか「見込み顧客の育成」なのか、明確に設定しましょう。

また、ターゲットを“業界”や“企業規模”だけでざっくりと定義するのではなく、実際の業務シーンを思い浮かべながら具体化するのがポイントです。

| 目的 | ターゲット像 | 最適なテーマの方向性 |

|---|---|---|

| リード獲得 | 製造業・情シス部門・部長クラス | 中堅製造業が直面するDX失敗の5つの落とし穴 |

| ナーチャリング | 中小SaaS企業・営業責任者 | SaaS営業がリードから商談を生み出すための実践事例集 |

このように、目的とターゲットを明確にすることで、資料の構成や内容、タイトルの方向性もブレずに設計できます。

2. 構成作成フェーズ

企画で定めた目的とターゲットに基づき、ホワイトペーパー全体の構成を設計していきます。

重要なのは、「読み手の課題」に寄り添いながらストーリーを組み立てることです。単なる情報の羅列では、読み進めてもらえません。

特に意識したいのが、「読者のWhy(なぜ?)」に答える構成です。冒頭で「なぜこの資料を読むべきなのか」を伝え、ページを進めるごとに「なぜそれが必要なのか」「なぜ自社が解決できるのか」という“納得の連鎖”を作っていきます。

この流れを形にしたのが、以下の基本構成です。

- 表紙:タイトルで興味を惹き、資料を開くきっかけを作る

- はじめに:読むメリットや背景を伝えて“読む姿勢”を整える

- 本編(課題→解決→事例):読者の悩みに寄り添い、解決方法と実績で説得力を持たせる

- サービス紹介:商材の特長や活用事例をさりげなく紹介

- CTA:読後のアクション(問い合わせ・DLなど)を提示

ただ、見込み顧客の獲得・育成が目的のため、どのホワイトペーパーでも基本となる部分は同じになります。その「基本」となる構成が以下になりますので、参考にしてみてください。

| セクション | 目安ページ数 | 詳細 |

|---|---|---|

| 表紙 | 1p | ホワイトペーパーのタイトル |

| はじめに | 1p | 内容の概略や読むメリットを記載 |

| コンテンツ(中身) | 10-20p | ダウンロードする顧客が知りたいこと |

| サービス紹介 | 3-5p | 自社サービスや自社の紹介 |

| CTA | 1p | 次のアクションの提示 |

たとえば、「市場動向について」ではなく、「導入企業の6割が1年以内に乗り換える理由」といった具合に、読者の関心や疑問を刺激する言葉選びを意識しましょう。

3. 執筆フェーズ

構成が固まったら、いよいよ中身のライティングに移ります。このフェーズでは、「読みやすさ」と「わかりやすさ」を最優先に文章を組み立てていきます。

特に意識したいのは、「結論を先に書くこと」と「専門用語の排除(または補足)」です。読者は時間が限られており、1文1文に集中して読むわけではありません。流し読みしても要点が伝わるよう、構成と表現を工夫しましょう。

書き方の基本は以下の通りです。

- PREP法(Point→Reason→Example→Point)で論理的に展開

- 1文は60文字以内、1パラグラフは4行以内が目安

- 箇条書きや図解を効果的に使い、視線を止めるポイントを作る

- 図や事例を使って、読者の「なるほど」を引き出す

また、「漢字が多すぎないか?」「口語と文語のバランスは取れているか?」といった視点で最終チェックを行うと、読みやすさが格段に向上します。

4. デザイン・レイアウトフェーズ

どんなに内容がよくても、デザインが悪ければ読まれません。特に、文字が詰まりすぎていたり、図や余白のバランスが悪いと、資料そのものの信頼性が損なわれます。

たとえば、以下のようなポイントは必ず押さえておきましょう。

- フォントは明朝体よりもゴシック体、サイズは12~14ptを目安に

- 配色はベースカラー+アクセントカラー1〜2色で統一

- グラフや図はテキストを補完する目的で配置し、見やすさを優先

- ページごとの余白と文字量のバランスを意識(1ページに詰め込まない)

以下記事では、ホワイトペーパーのデザイン解説とともにテンプレートを提供していますので、ご自由にダウンロードしてご利用ください。

関連記事:ホワイトペーパーの基本構成とデザインテンプレート。作成時のコツや見本付

さらに、弊社の「c-slide」では、資料の目的に応じたデザイン設計・構成最適化・図版制作までワンストップで対応しています。ホワイトペーパーの制作支援実績も多数ございますので、お悩みの際はいつでもお気軽にご相談ください。

\ホワイトペーパーの支援事例も掲載しています/

・資料作成代行サービス「c-slide」:サービスサイトはこちら

・ホワイトペーパー:支援事例一覧ページはこちら

上記、かんたんにホワイトペーパーの作成手順を紹介しましたが、以下記事にてより詳細に解説しています。「がっつりホワイトペーパー施策をはじめていきたい」という方はぜひご一読ください。

ホワイトペーパーのダウンロード数を増やす6つのコツ

どれだけ質の高いホワイトペーパーを作成しても、「ダウンロードされなければ、価値はゼロ」です。

では、どうすれば“読みたいと思わせる”ホワイトペーパーになるのか。ここでは、実際の成果につながる改善ポイントを6つに分けて紹介します。

- 入力フォームの項目を最適化する

- タイトルと要約文で興味を引く

- 記事内でのCTA配置を工夫する

- 適切なLP(ランディングページ)を作成する

- 複数のホワイトペーパーを作成する

- 定期的な見直しと改善を行う

1. 入力フォームの項目を最適化する

ダウンロードフォームで離脱が発生する最大の要因は、入力項目の多さや煩雑さによる「心理的負荷」です。BtoBだからといって名刺情報のような詳細をすべて求めるのは、もはや逆効果になるケースも増えています。

最適化するポイントは以下になります。

- 入力項目は最小限に絞る(理想は3〜4項目)

- 部署名・電話番号・役職などは任意にするか削除

- スマホでもストレスなく入力できるUI設計

- 匿名でのダウンロードも許容するケースの検討

このような細かな改善を続けることで、フォーム経由のCVRが2倍以上になった事例もあります。

弊社が運営する、フォーム作成・タスク実行ツール「formwork」では、ノーコードでのフォーム作成はもちろん、資料請求フォーム送信後も、サンクスページにて「資料+日程調整ツール」表示できるため、自動返信での資料送付で生じていた「迷惑メールボックスに入ってしまいメールが見られず興味が下がってしまう」を防止することが可能となります。

フォーム作成・タスク実行ツール「formwork」:サービスサイトはこちら

2. タイトルと要約文で興味を引く

ホワイトペーパーのダウンロード数は、タイトルの魅力と明快さで8割が決まると言われています。読者が「自分のための情報だ」と思えるタイトルでなければ、どんなに優れた内容でも読まれません。

タイトルの工夫例は以下になります。

- ベネフィットを前面に →「営業に即使える」「ROIが出る施策集」

- 数値で具体化 →「3分で読める」「成功事例10選」

- 誰に向けてかを明示 →「BtoBマーケ担当向け」「製造業マーケチーム必見」

さらに、要約文はタイトルだけで伝えきれない部分を補完する位置づけ。どんな課題を、どう解決する資料なのかが一文でわかる内容にしましょう。

3. 記事内でのCTA配置を工夫する

ホワイトペーパーを読者に届けるには、記事内でのCTA(資料への導線)の設置場所が非常に重要です。特にBtoBの情報収集では、記事を最後まで読む人は少数派。そのため、中盤〜後半にかけて複数回CTAを設置することが成果につながります。

効果的な配置方法例は以下になります。

- 記事の課題提起直後に1回

- 中盤で「詳しくはこちら」形式で1回

- 最後に締めの文脈で1回

また、CTAの文言もABテストを行うべき要素です。ボタンの色、文言(例:「無料で資料を読む」vs「今すぐダウンロード」)の違いだけでCV率が2〜3倍になることもあります。

4. 適切なLP(ランディングページ)を作成する

ダウンロードを促すには、ホワイトペーパー専用のLP(ランディングページ)をしっかり作り込むことが重要です。

信頼されるLPの構成要素には以下のようなものがあります。

- 冒頭で「誰のための資料か」を明示

- 解決する課題と、得られる知見を箇条書きで紹介

- 目次や資料の一部キャプチャを掲載

- 制作背景や著者の紹介も添えると信頼感UP

特に初回接触のユーザーには、「読む前に中身が想像できる」ことが安心感につながります。

6. 複数のホワイトペーパーを作成する

見込み顧客の課題・検討状況・業種はさまざまです。だからこそ、1本の資料に全てを詰め込むのではなく、テーマ別・フェーズ別に複数のホワイトペーパーを作成しておくことが重要です。

フェーズ別の資料設計イメージは以下になります。

| フェーズ | 資料例 |

|---|---|

| 認知・情報収集 | 市場トレンドレポート、業界別課題まとめ |

| 興味・比較検討 | 導入事例集、施策ノウハウ集、競合比較 |

| 導入直前・社内検討 | よくある質問資料、ROI試算、社内説得資料 |

たとえば、マーケティングオートメーションツールを導入している企業であれば、閲覧履歴や属性に応じて最適な資料を出し分けるシナリオ設計もおすすめです。

6. 定期的な見直しと改善を行う

ホワイトペーパーは、一度作って終わりではありません。ユーザーのニーズや業界トレンドが変化する中で、内容も、見せ方も常にアップデートしていく必要があります。

改善対象となる主なポイントは以下になります。

- タイトルや要約の再設計

- フォームの改善(項目、文言、順番)

- CTAの位置・文言のABテスト

- ホワイトペーパー自体の中身(古い事例の差し替えなど)

- 商談化率の定点観測

改善を定期的に行うことで、「この会社の資料は価値がある」と認知され、リピーター的なダウンロードも増えていきます。

ホワイトペーパー施策を実施する上での注意点

ホワイトペーパー施策を実施する上で注意しておくことがあります。それは「ホワイトペーパーの制作が続けられない」というもの。弊社運営の資料作成代行サービスへの相談内容として最も多いものになります。

制作が止まってしまう3つの原因と解決策を紹介します。

- 意識不足

- 継続力不足

- ネタ不足

意識不足

意識不足とは、他の業務の優先度よりもホワイトペーパー制作の優先度が低いことにより、更新が止まってしまうこと。

ホワイトペーパーは潜在層向け・中長期の施策なので優先度が下がってしまうのはある程度仕方がないことなのかもしれません。しかし、この意識がずっと続くと結局「顕在層向けの施策」しかできない状況は改善されません。

そこで、その意識の低さを改善するための方法として「組織意思としてコストをかける」という方法があります。具体的にはマーケティング予算の1/3程度はホワイトペーパーに充てる、くらいのイメージです。社内人員の割当てや外注の活用などがコストをかける、という意味です。

社内にホワイトペーパーの重要性を説いても、はじめて取り組む組織ではなかなか実感がわかないと思います。コストをかけることで、嫌でも社内にインパクトを与えることができます。

継続力不足

継続力不足とは、タスク・スケジュール管理ができておらず、更新が止まってしまうというもの。意識不足が解消されていたとしても、「つくる」ことはなかなか骨が折れる業務です。一度ペースが乱れてしまうと更新が止まってしまうケースが多いのが事実。

そこで、チームでホワイトペーパーの制作の流れを定型化します。

たとえば、「月:各人ネタ出し」「火:定例ミーティングによるテーマ決定」「水・木:ホワイトペーパー制作」「金:配信」といったようなイメージです。(このペースは絶対無理です。あくまで参考として)

言いたいのは、タスクの分解をして定型のペースをつくることで、進捗管理や分析業務が行いやすくなるということ。自社のリソースや制作力に応じてルール・スケジュールを決めましょう。

ネタ不足

ネタ不足は言葉通り、作成する内容がなかなか決まらないことにより更新が止まってしまうというもの。ホワイトペーパー施策を実施した経験のある方は、一度ネタが切れてしまうと制作ペースが乱れてしまい、更新が止まってしまうという経験をしたことがある人も少なくないと思います。

ネタ切れを起こさないためには、日頃からマーケターが営業担当が実施した商談動画を見て顧客課題を把握したり、オウンドメディアの記事でよく読まれているものからテーマを探ったりという工夫が必要です。しかし、上記のような意識を続けていたとしてもネタ切れは起きてしまいます。

そこで、ネタ切れしそうになったときは以下3つの方法を参考にしてください。

- サービス紹介資料の事例部分を切り出して事例集にする

- 過去に開催したウェビナー資料をホワイトペーパー用に調整する

- オウンドメディア内のターゲット向けの記事内容を膨らませてホワイトペーパー化

上記3つの方法の詳細は以下の記事で解説しています。

他にも業務の多いマーケターが、ホワイトペーパー制作まで担当するというのはなかなか難しいと思います。ホワイトペーパーの制作のみ外注するケースも増えてきていますので、お困りの方はお気軽にご相談ください。

\ホワイトペーパーの支援事例も掲載しています/

・資料作成代行サービス「c-slide」:サービスサイトはこちら

・ホワイトペーパー:支援事例一覧ページはこちら

ホワイトペーパー施策の成功事例

ホワイトペーパー施策で成功している企業を自社事例の中から2つ紹介します。

メグリ株式会社

こちらは先述の「記事からホワイトペーパーを制作する」方法をとっている事例です。記事を公開し、その内容からホワイトペーパーを制作し、メルマガにて送付しています。

メルマガ送付後は、ダウンロード数などを集計し、スコアリングが高くなってきた段階で架電を実施し商談獲得を実現しています。

事例詳細 ⇓

弁護士ドットコム

こちらは「メルマガに一斉送信」と「お役立ち資料一覧に設置」の方法をとっている事例です。電子契約に関する基礎知識や電子帳簿保存法の関連情報などの「初心者向け」のホワイトペーパーを作成、配信しています。

月1本の新規ホワイトペーパーの制作・配信、と定期的なリードナーチャリング施策により、商談化数増加を実現しています。

事例詳細 ⇓

ホワイトペーパーに関する「よくある質問」

最後に、「c-slide」によくある質問をご紹介します。

Q1. ホワイトペーパーって、結局どんな内容を書けばいいの?

A.「見込み顧客が情報収集している時に気になること」を書くのが基本です。

ホワイトペーパーとは「営業資料」ではなく、「顧客が抱える課題や悩みに答える読み物型コンテンツ」です。

たとえば、以下のような切り口が代表的です:

- 市場動向レポート(例:2025年のBtoBマーケトレンド)

- 成功事例集(例:製造業向けリード獲得事例10選)

- 業務改善ノウハウ(例:失注しないための営業フォロー術)

- 業界別の課題と解決策(例:SaaS企業が抱えるCVR低下の要因)

サービス紹介ではなく、“読者の課題視点”から企画することがポイントです。

Q2. ホワイトペーパーは営業資料やサービス資料と何が違うの?

A.「売り込まない資料」=ホワイトペーパーです。

営業資料は「自社サービスの魅力を説明するもの」ですが、ホワイトペーパーは“あくまで中立的な立場で、顧客の悩みに寄り添う”資料です。

ホワイトペーパーで信頼を得て、初めて営業資料を読んでもらえる。つまりホワイトペーパーは「営業に至る前のタッチポイント」を作る役割なのです。

Q3. ホワイトペーパーはどのくらいのボリュームで作ればいい?

A. 8〜20ページ程度が目安です。

「冊子のように重すぎず、でも読み応えがある」というバランスが重要です。

- 4ページ以下:軽すぎて信頼性に欠ける

- 20ページ以上:読了率が下がる可能性がある

特にBtoBでは、“読まれるよりも保存される”ことが重要なため、見た目や構成にもこだわりましょう。

Q4. どのタイミングでホワイトペーパーを渡すべき?

A. 顧客の検討フェーズによって使い分けます。

| フェーズ | 提供する資料の例 |

|---|---|

| 認知・情報収集段階 | 業界レポート、入門ガイド、課題まとめ |

| 興味・比較段階 | 成功事例集、チェックリスト、選定ポイント集 |

| 検討・導入直前 | ROI資料、よくある質問、社内説得マニュアル |

初期接触段階では「営業色が出ない内容」、後半フェーズでは「導入の根拠となる内容」が適しています。

Q5. 1本のホワイトペーパーで、複数の課題に対応したほうがいい?

A. 逆です。1本=1テーマが鉄則です。

1つのホワイトペーパーで「あれもこれも」伝えようとすると、結局どれも中途半端になります。

むしろ「このテーマだけを深掘りした」内容のほうが刺さる確率が高く、ダウンロード数や商談化率も上がります。

複数テーマがある場合は、それぞれのホワイトペーパーを作成してリードの検討フェーズや関心ごとに出し分ける戦略を取りましょう。

Q6. 制作にはどれくらいの期間と工数がかかる?

A. 社内制作なら2~4週間、外注なら4~6週間が目安です。

| 社内制作(企画〜執筆まで自前) | マーケ担当者が主導し、1テーマあたり20〜30時間程度の作業量 |

| 外部委託(ディレクター+デザイナー) | 目的をしっかり伝えれば、社内の稼働は最小限に抑えれる |

ただし、“社内の誰に向けて・何のために作るのか”が曖昧なままだと、制作後に使われないケースが多いため、まずは目的とターゲットの明確化が重要です。

「c-slide」では最短2週間での納品が可能なので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

Q7. ホワイトペーパーは何本くらい持っておくべき?

A. 最低でも3〜5本はあると、フェーズ別の対応がしやすくなります。

たとえば、

- 業界全体を俯瞰できるトレンド資料(初回接触用)

- 成功事例・ユースケース資料(商談促進用)

- 導入検討時に使える社内説得資料(クロージング支援用)

- 専門テーマを掘り下げたノウハウ資料(CV獲得用)

- サービス資料(資料請求用)

このように「接触 → 育成 → 商談 →成約」までをホワイトペーパーでカバーできる状態が理想です。

まとめ

今回は、ホワイトペーパーの基礎知識を徹底的に解説しました。とはいえ全体概要がなんとなくわかった、という感じかなとも思いますので、以下関連記事にて理解を深めてみてください。

本記事を含め、弊社メディアが貴社ホワイトペーパー施策の成功の一役になることを願っています。

また、弊社は資料作成代行サービス「c-slide」を運営しており、ホワイトペーパーの企画段階からデザインのみの制作まで幅広く支援しています。

ホワイトペーパーでお困りの方、そもそも外注を検討している方は、お気軽にご相談ください。

資料作成代行サービス「c-slide」問い合わせフォーム