SEO記事のリライト方法(7ケース解説)。検索順位UPに効く具体的なやり方を解説

「公開した記事の検索順位が伸びない…」

「せっかく上位表示されたのに、クリックされない…」

こんな悩みを持つWeb担当者は少なくありません。もしかしたら、その原因は「記事の古さ」や「ユーザーニーズとのズレ」にあるかもしれません。

しかし、SEO記事は新規で書くことだけがすべてではありません。

SEOにおける「リライト」とは、公開済みの記事を改善し、検索順位や成果を向上させる施策のこと。特に、新規記事の作成に比べて少ない労力で大きな成果を期待できる、費用対効果の高い施策と言えます。

なんとなく文章を修正するだけのリライトでは成果は出ません。

本質的なSEOリライトとは、「なぜこの記事は評価されていないのか?」という課題をデータから特定し、「どうすればユーザーのニーズに応えられるか?」という改善策を設計することです。

この記事では、弊社の具体的な成功事例を交えながら、リライト対象記事の状態を7つに分け、それぞれに最適な改善策と具体的な手順を解説します。

この記事を読めば、あなたの記事の状況に合わせた「次に取るべき行動」が明確になり、効率的に成果を上げられるようになるため、最後までご覧ください。

弊社の記事作成代行サービス「c-blog」では、記事の現状分析から最適なリライト戦略の提案、そして実施までを一貫してサポートしています。成果の出るリライトをプロに任せて、Webサイトの成長を加速させませんか?

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトへ

目次

SEOにおけるリライトとは?

SEOにおける「リライト」とは、既に公開している記事の内容を見直し・改善することで、検索順位や成果を向上させる施策のことを指します。

ただし、文章の語尾を変えたり、接続詞を加えて読みやすくする程度ではリライトとは言えません。SEOリライトの本質は、検索ユーザーのニーズやGoogleの評価軸にあわせて、記事構成や情報の中身を最適化することにあります。

たとえば、「上位表示されない記事に競合と同等以上の網羅性を持たせる」「CTRが低い記事のタイトルや導入文を修正する」といったように、明確な改善目的をもって手を入れることが求められます。

リライトが重要な理由

現在のSEOにおいて、リライトは新規記事の作成と同じくらい重要な施策とされています。その理由は大きく2つあります。

1つ目は、Googleのアルゴリズムが常に変化しているという点です。以前は評価されていた記事でも、検索意図や評価軸の変化によって順位が下がってしまうことがあります。定期的なリライトは、こうした変化に柔軟に対応し、検索エンジンからの評価を維持・向上させるために必要です。

2つ目は、ユーザーニーズの多様化と変化です。新しいトレンド、競合の増加、読者の情報リテラシー向上などにより、以前と同じ内容では満足されないケースが増えています。リライトを通じて情報を最新化し、読者の期待に応えることが成果につながります。

SEOリライトで得られる効果

SEOリライトを実施することで得られる効果は、検索順位の上昇だけではありません。具体的には、以下のようなビジネス成果に直結する効果が期待できます。

- 検索順位の向上 → 流入増加

- CTR改善 → タイトル・ディスクリプションの最適化

- CVR改善 → コンバージョン導線の再設計

- 記事の鮮度維持 → 情報の陳腐化を防ぎ、Googleに再評価されやすくなる

- 上位表示の維持 → 順位下落を未然に防止

特に、既存記事の「ポテンシャルを引き出す施策」として、リライトはコスパが高い点が魅力です。記事がすでに一定の評価を得ている場合、構成や情報の精度を高めるだけで大きな成果につながるケースも多くあります。

成果が出るリライトと出ないリライトの違い

SEOリライトで成果を出すためには、明確な目的とデータ分析に基づいた改善設計が不可欠です。以下に、成果が出るリライトと出ないリライトの典型的な違いを挙げます。

| 成果が出るリライト | 成果が出ないリライト | |

|---|---|---|

| アプローチ | データを分析し、課題に応じて改善ポイントを明確化する | 感覚的に「この辺が弱いかも」と手を加える |

| 目的 | CTR改善、CV導線最適化、情報網羅性強化など、目的が明確 | とりあえず更新しておく / 文字数を増やすだけ |

| 施策範囲 | タイトル、構成、導線、内部リンク、最新情報まで踏み込む | 文章表現を少し変える程度にとどまる |

| 結果 | 順位改善+流入増加+CV向上 | 順位が変わらない / 逆に落ちることもある |

つまり、成果が出るリライトとは「なんとなく」の修正ではなく、検索意図と評価軸を見極めて戦略的に手を入れる作業といえます。

SEO記事のリライト手順・全体像

SEOリライトは、ただ記事を書き直すだけでは成果につながりません。適切な対象記事の選定から、構成設計、改善実施、そして効果検証までを一貫して行うことで、初めて成果を最大化できます。

ここでは、弊社Coneでも実践しているリライトの4ステップを、現場視点で具体的に解説します。

具体的なリライト方法に関しては次のセクションで詳しく解説します。

- リライト対象の記事選定

- リライト要件・構成を作成

- リライトの実施

- 効果測定

1. リライト対象の記事選定

最初につまずきやすいのが、「どの記事を直せばいいのか?」の判断だと思います。感覚で選んでしまうと、成果が出る記事ではなく、労力だけかかって成果につながりにくい記事に時間を割いてしまうことも。

弊社では実際にリライト候補を選ぶ際は、次のような基準で絞り込みます。

- 公開から半年以上経っていて、一度も更新されていない記事

- 検索順位が10〜30位でも、内容的に競合に負けていない記事

- 検索結果に出ているのにCTRが低い記事

- アクセスはあるがCVが発生していない記事

こうした指標を、ahrefsやGA4といったツールで洗い出しています。

また、弊社では「メディア管理シート」というスプレッドシートで、メディア全体のキーワード、全記事の順位、更新日などを一覧で追えるようにしています。こうした“全体の見える化”をしておくことで、感覚ではなく戦略的に手を打つことができます。

メディア管理シートのダウンロードと使い方は以下の記事にて解説しているので、気になる方はご覧ください。

関連記事:SEO記事の構成・原稿・管理のテンプレートを公開。使い方と活用方法まで解説

2. リライト要件・構成を作成

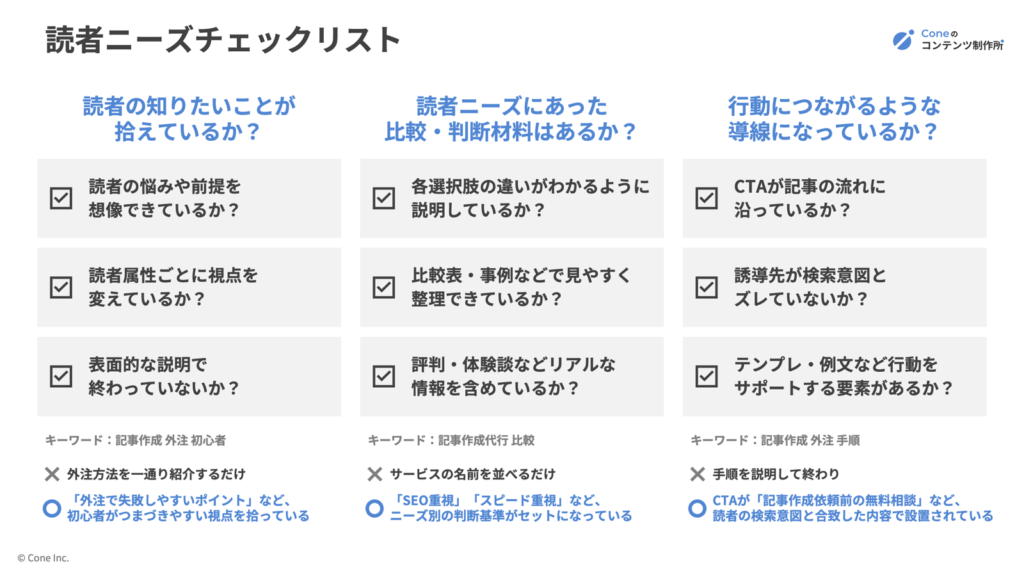

リライトの精度を左右するのが、「リライト要件と構成の設計」です。

単に文字数を増やすとか、似た言い回しに変えるといった“装飾的な修正”では、検索順位は上がりません。大切なのは、「なぜその記事は評価されていないのか」「どうすればユーザーの意図に合うのか」を徹底的に分析すること。

この工程では、以下の3つを必ず実施します。

- 検索上位記事の構成・見出しを一覧で洗い出す

- 読者のニーズ・検索意図を再確認する

- 自社記事に足りない要素・差別化できる要素を整理する

例えば、「上位記事は専門用語が多くてわかりにくい」と感じたら、図解や用語解説を構成に入れるなど、読者視点で設計し直します。

また、「このテーマで検索する人は決裁権がない可能性が高い」と判断すれば、上司に提案できるような比較資料やエビデンスを入れる、といったアプローチも有効です。

設計段階で大切なのは、「なぜ今この情報を加えるのか」「なぜこの順序にするのか」といった裏付けを持った構成にすることです。このリライト要件や構成でリライト結果が左右されるといっても過言ではないため、時間がかかってでも徹底的に考え抜きましょう。

3. リライトの実施

構成が固まったら、リライトに着手します。ここで重要なのは、「何を足すか・何を削るか」を判断する編集者の視点と、読者が行動できるように導く導線設計です。

リライトの際に私たちが意識しているのは、次のようなポイントです。

- 情報の流れが自然になるよう、見出しの間を丁寧につなぎ、読者が迷わないようにする

- 自社ならではの事例やノウハウを差し込み、読み手に「他の記事とは違う」と思わせる

- 抽象的なアドバイスは、できるだけ具体的な行動レベルまで落とし込む

たとえば、「構成を見直しましょう」ではなく、「検索上位3記事の見出しをスプレッドシートに並べて比較し、自社記事に足りない要素を洗い出す」くらい細かく丁寧に書くことで、読者は「指単位」で行動できるようになります。これが読者にとって有益なコンテンツといえます。

加えて、CTAや内部リンクの位置も再設計することで、PVだけで終わらない“成果につながる記事”になります。

SEO記事とはいえ、読むのは人間です。だからこそ、読み手のリテラシーや状況に寄り添うような表現や構成が重要となるのです。

4. 効果測定

リライトは「やったら終わり」ではありません。むしろ、本当のスタートは公開後です。必ず結果を追って、改善が効果的だったかどうかを見ていく必要があります。

私たちが効果測定で重視している指標は、以下の通りです。

- 検索順位の変化

- CTRの改善率

- 滞在時間と直帰率

- CV数とCVR

- メディア全体に与えた影響

もし数字が明らかに改善していれば、そのリライト手法は「成功事例」として他の記事にも活用できます。逆に成果が出なければ、なぜ伸びなかったのかを分析し、再リライトや関連コンテンツの更新で支援することも検討します。

また、リライトが与える影響には記事単体の変化だけではなく、メディア全体に与える場合もあります。例えば、「オウンドメディア 運用」というキーワードの記事を改善した場合、メディア内にある「オウンドメディア」とついている記事も連動して変化する場合があります。

効果測定で重要なのは、「何を変えたのか」と「結果どうなったか」を記録に残しておくことです。

記事作成代行サービス「c-blog」では、SEOの専門家が、貴社に代わってリライト対象記事の選定から、成果に繋がる戦略的なリライトの実行、効果検証までを一貫してサポートします。

「リライトを始めてみたいけど、何から手をつけていいかわからない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

SEO記事の具体的なリライト方法

SEOリライトは、どの記事にも同じ対応をすればいいというものではありません。記事の状態によって打ち手はまったく異なります。

ここでは、実際に成果が出たパターンをもとに、「状態別のリライト方法」を具体的にご紹介します。

- CTRが低い記事:タイトルとディスクリプションを改善

- 離脱率が高い記事:重要な部分をみられる位置に移動

- 大手に勝てない記事:一次情報やオリジナル要素を追加

- CVRが悪い記事:CV用の構成を立て直して動線設計する

- 11~20位の記事:情報の網羅性と見出し構成を強化する

- 圏外の記事:内部リンク強化で評価される土台をつくる

- 順位が落ちた記事:古い情報を最新にアップデートする

CTRが低い記事:タイトルとディスクリプションを改善

検索順位は高いのにCTRが低い記事は、「タイトル」や「ディスクリプション」の見直しで改善できる可能性が高いです。

検索結果で表示されるこの2つは、「記事の顔」とも言えます。美男美女の方がモテるのと一緒で、ここでユーザーの心を掴めなければ、どれだけ中身が良くても読まれません。

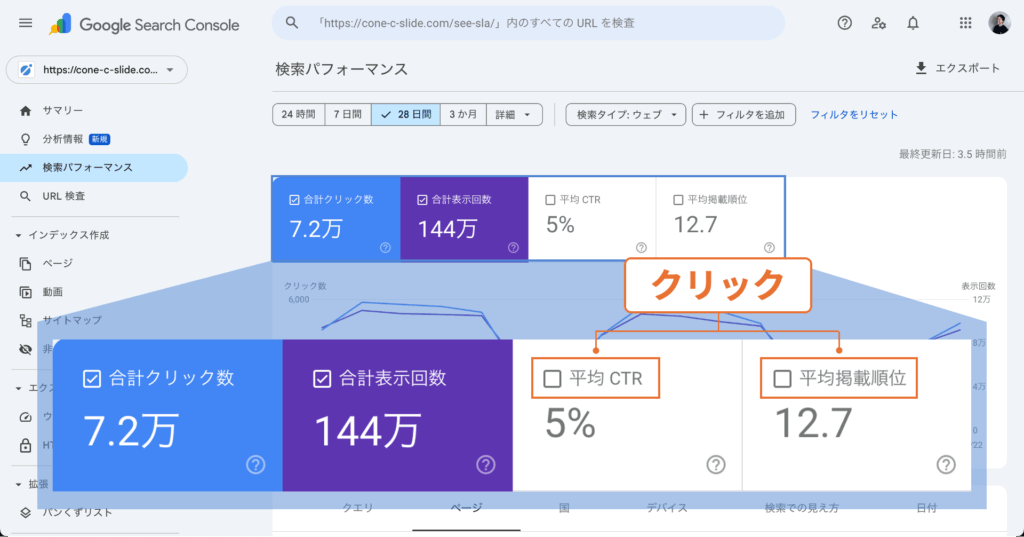

なので、まずは改善対象を見つけましょう。Googleサーチコンソールにアクセスして、「検索パフォーマンス」の「平均CTR」と「平均掲載順位」にチェックを入れます。

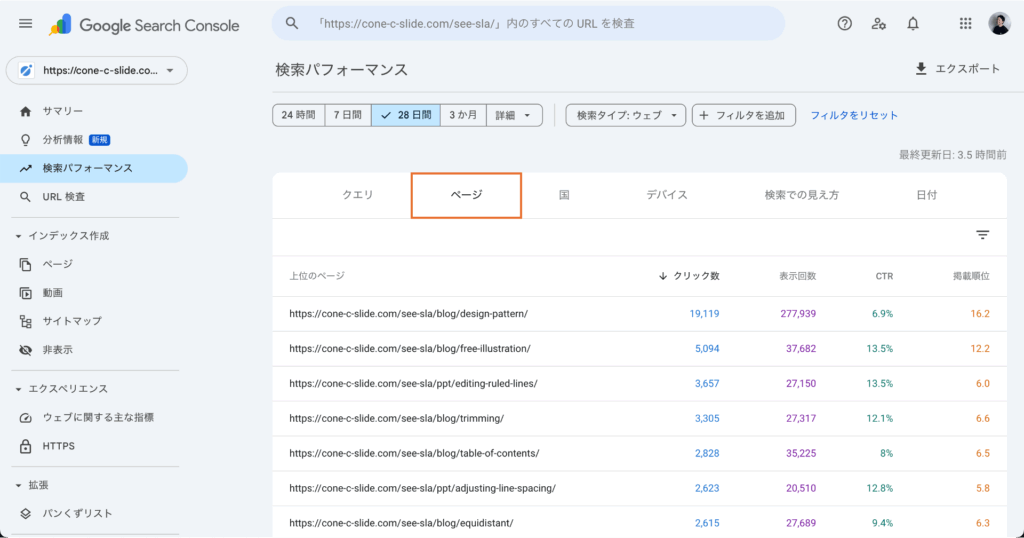

そのまま下にスクロースして「ページ」を選択してください。

この手順を行うことで、画面右にそれぞれの記事ごとの「CTR」や「掲載順位」が出現します。

CTRの高い低いの判断は以下のGoogle検索における検索順位とCTRの関係を調査したAdvanced Web Rankingのデータを基準にしてみてください。

| デスクトップ平均CTR | モバイル平均CTR | |

|---|---|---|

| 1位 | 32.35% | 26.70% |

| 2位 | 14.56% | 13.32% |

| 3位 | 8.54% | 8.43% |

| 4位 | 5.80% | 5.57% |

| 5位 | 4.15% | 3.15% |

| 6位 | 3.05% | 2.90% |

| 7位 | 2.37% | 2.22% |

| 8位 | 1.90% | 1.73% |

| 9位 | 1.56% | 1.40% |

| 10位 | 1.35% | 1.17% |

この平均CTRを大きく下回る場合はタイトルやデスクリプションを改善しましょう。

特にタイトルには、以下の工夫が効果的です。

- 記事の要点や結論がひと目で伝わるようにキーワードを含める

- 「〇選」や「チェックリスト」など、内容の構造がわかる要素を盛り込む

- 数字を入れる(特に奇数)ことで視認性を高める

- 読者の悩みや欲求を想像して、感情に訴える言葉を使う

たとえば、ただの「SEOのリライト方法」よりも「SEOリライトで成果が出た7つの改善術【実例つき】」の方が、手に取りたくなりますよね。

ディスクリプションも同様に重要で、以下を意識すると効果的です。

- 記事の内容を70〜120文字程度で簡潔に要約する

- 狙っているキーワードを1回だけ自然に盛り込む

- 読んだ先に何が得られるのか、読後のベネフィットが伝わるようにする

例えば、「SEOリライトで順位が伸びない?この記事では、CTRを改善するためのタイトル・ディスクリプションの作り方と、具体例を紹介します。」など、簡潔に記事の内容を説明してあげましょう。

また、改善から1〜2週間後に再度サーチコンソールでCTRを確認してみましょう。

- CTRが改善している場合には、成功パターンとして他記事にも展開

- 改善されていない場合は、他の要因(順位や検索意図)も疑うべき

離脱率が高い記事:重要な部分をみられる位置に移動

記事の内容がどれだけ素晴らしくても、読者が読んでくれなければ意味がありません。

特に「離脱率が高い記事」は、読者が記事の途中で読むのをやめている状態。これは“刺さる内容が埋もれている”証拠です。この場合、最も効果的なのが、「重要な情報を上の方に持ってくる」ということです。

例えば、「記事作成代行サービスの費用相場」という記事で、読者が一番知りたいであろう「費用相場」が記事の最後の方にあった場合には当然、離脱率が増えてしまいます。

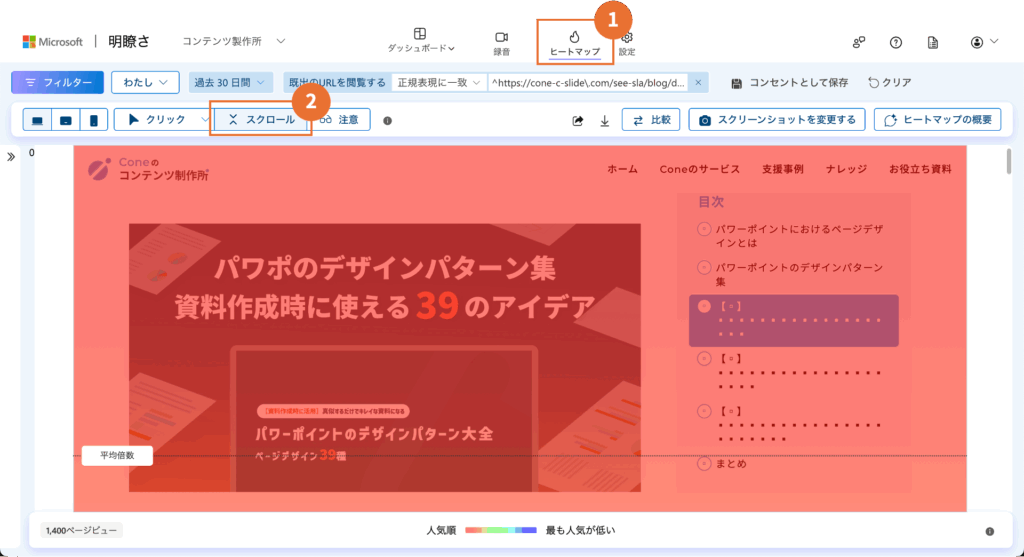

ここではその具体的な方法を、ヒートマップを活用した実践的な手順でお伝えします。まずは、どこで読者が離脱しているのかを確認するために、ヒートマップツール「clarity」を使用します。

「clarity」の「① ヒートマップ」を選択し、「② スクロール」を選択します。

ここではユーザーがページのどこまでスクロールしたか(到達率)を確認することができます。どのあたりでユーザーのスクロールが止まる(読了率が減少する)かが一目で分かるため、離脱率が高いコンテンツ位置を把握できます。

次に、「記事のどこに最も伝えたいことが書かれているか?」をチェックしましょう。よくあるのが、価値の高い結論やノウハウが、記事の中盤〜後半に隠れているパターンです。

- 読者に一番伝えたいことはどこに書いてあるか?

- CTA(行動してほしいリンクやバナー)は下すぎないか?

- 一次情報・独自の強みは後回しにしていないか?

基本的に記事は下にいくにつれて到達率が低くなっていきいます。なので、到達率ができるだけ高い記事の上の方に重要な情報を持ってくることが重要となります。

また、導入文や記事の冒頭の見出し内で、伝えたいこと(結論)を先に書いたり「詳しくは〇〇のセクションで解説しています」などの補足をつけてあげることで、離脱を防ぐことも可能となります。

重要な情報を“読者がまだ興味を持っているうちに”届けられれば、読了率・滞在時間・順位すべてにプラスの影響が出やすくなります。

大手に勝てない記事:一次情報やオリジナル要素を追加

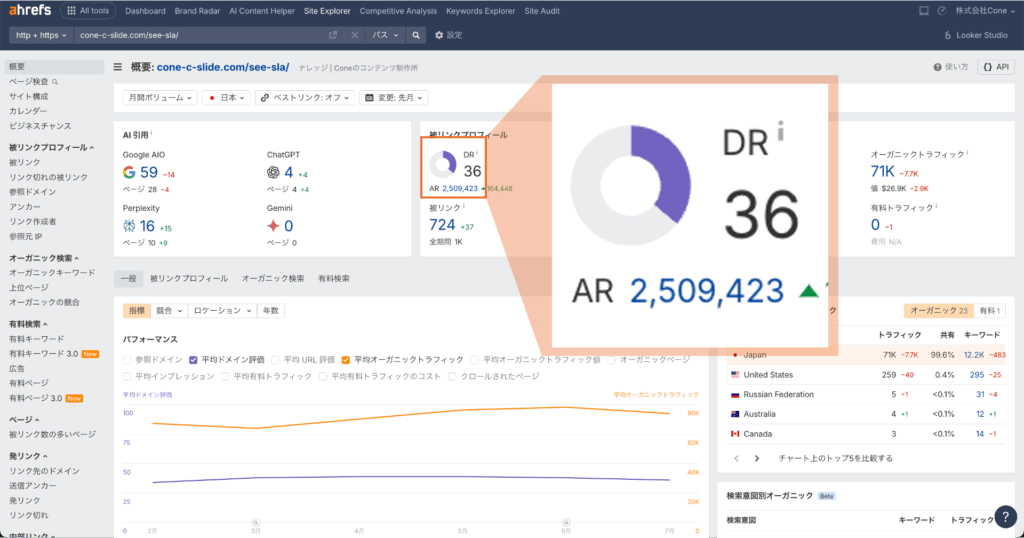

SEOにおいて、大手メディアや高DR(ドメインランク)のサイトは、検索上位に表示されやすい傾向にあります。

ドメインランクとは、ウェブサイト全体の信頼性や権威性を数値化した指標で、主に外部リンク(被リンク)の質や量をもとにSEOツールが算出しています。この数値が高いほど、そのサイトは検索エンジンから高く評価され、検索結果で上位に表示されやすくなるという仕組みです。

弊社ではahrefsを使用して計測しています。

中小企業のサイトで20〜40あたりが平均的な目安となっており、60を超えると大企業や大規模メディアとなります。

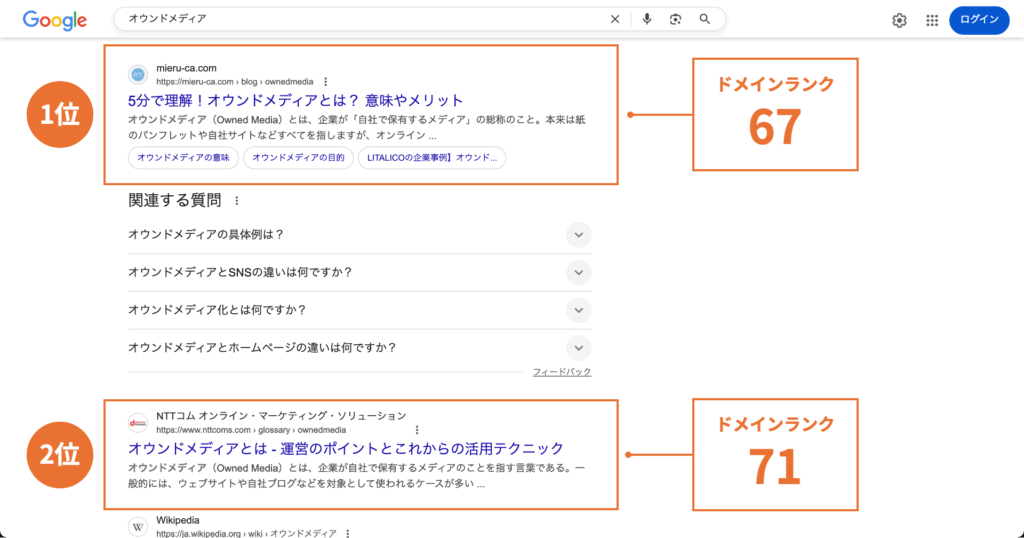

例えば、「オウンドメディア」というキーワードで検索すると1ページ目に表示されているのはほとんどDR(ドメインランク)が高いサイトの記事となっています。

1ページ目に表示されているメディアのDRは以下になります。

| 順位 | DR |

|---|---|

| 1 | 67 |

| 2 | 71 |

| 3 | 71 |

| 4 | 33 |

| 5 | 76 |

| 6 | 42 |

| 7 | 53 |

| 8 | 43 |

見て分かる通り、1~3位はDR65を超える強いメディアが独占してますよね。

しかし、「検索結果の1ページ目を大手が独占しているから、DRが36しかない自社なんか太刀打ちできない…」と諦めるのはまだ早いです。

中小・個人メディアが勝てる道、それが「一次情報」や「オリジナル要素」を使った差別化です。Googleは明確に、「他にはない独自性のある情報」を高く評価する傾向を強めています。

ここでは、大手と差別化して勝ちにいく具体的な戦略を解説します。

まずは、なぜ勝てないのかを以下のDR以外で比較してみましょう。

- コンテンツ量(文字数、見出し数、網羅性)

- 図解・表・データの有無

- 説得力のある事例・体験談があるか

- ソースの質(信頼できる出典か)

- 誰が書いているか(専門家かどうか)

多くの場合、「情報量では負けてないのに順位が上がらない」「読者目線の内容が薄い」というケースが多いです。

つまり、足りないのは「自分たちにしか書けないオリジナルの情報(一次情報)」。一次情報とは、自社で実施した体験・調査・取材・事例など、他では得られない独自データのことを指します。

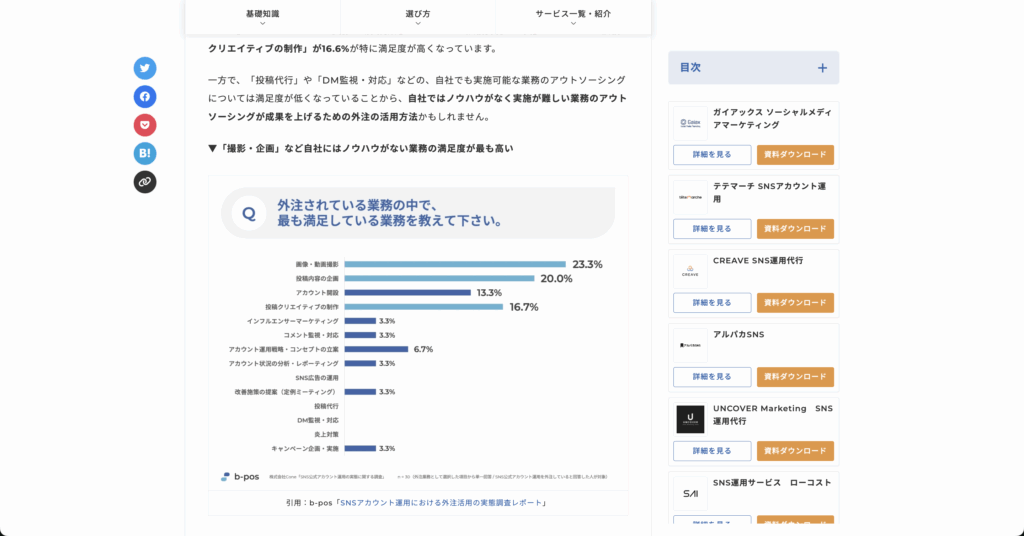

弊社が運営するBPO特化型比較サイト「b-pos」では、独自のアンケートを行い、その結果をまとめて記事内に入れて一次情報として公開しています。

他にも、

- 自社の実績・成功体験(例:〇〇の改善でCVRが1.5倍に)

- 社内の専門家インタビューや考え方

- 商品・サービスの内部データ(例:解約理由ランキングなど)

- お客様の声や体験談

なども評価されやすい一次情報となります。

また、一次情報が難しい場合でも、オリジナル要素を盛り込むことで差別化を測ることも可能です。

例えば、弊社の「営業資料」の記事内には無料のテンプレートが入っています。これは他の記事にはない「資料作成代行サービスが作るテンプレート」として評価されています。

他にも、他の記事が触れていない視点(例:デメリットや落とし穴などもあえて書く)を入れたり、自社で実際に試した感想や運用ノウハウなどを事細かに書くなどもオリジナルの要素として評価されやすいです。

DR(ドメインランク)で勝てない場合は、大手が持っていない情報を追加して戦いましょう。

CVRが悪い記事:CV用の構成を立て直して動線設計する

「検索上位には表示されているのに、CVが全然発生しない」そんな記事には共通して、“読者をゴールに導けていない”という問題があります。

CTRが高く、滞在時間も長いのに成果が出ないのなら、記事自体に価値があるのは間違いありません。あとは「どこで・どんな行動を促すか」=導線設計の見直しをすれば改善の余地は十分あります。

まずやるべきことは、読者がどのルートで記事を読み、どこで離脱しているかを把握すること。これは先ほど解説したヒートマップツールを使用すれば確認できます。現状を把握できたら、次の観点で問題を特定しましょう。

- CTAが記事の最後にしかない

- CTAまでの距離が長すぎて読者が離脱している

- CTAの文言が魅力的ではない

- CTAの種類(ボタン・バナー・テキスト)が読者に合っていない

- 読者が「今行動すべき理由」が伝わっていない

ここで注意しなくてはいけないのが「CTAの数が少ないから、とりあえず増やそう!」と何も考えずに設置してしまうことです。CTAは戦略的に設置しないと効果を発揮しません。

例えば、唐突に

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトへ

が出てきても誰もクリックはしてくれません。

そうではなく、「BtoBの記事作成は内製すべき?外注すべき?」という見出しの中で、外注の説明部分に自然な形でサービスサイトのCTAが入っていると不自然じゃないですよね。

CTA改善のチェックリストは以下になります。

- 記事冒頭にも軽く概要として導入CTAを置いているか

- 本文中に「今すぐ申し込むべき理由」を差し込んでいるか

- CTAの文言が“未来の変化”を提示しているか(例:「30日で改善」「無料で体験」など)

- デザイン的に埋もれていないか(バナーやボタンのサイズ・色)

- CTAの直前に、ベネフィットを具体的に書いているか

導線設計で最も大事なのは、「読者が迷わずにアクションできる流れ」をつくること。いわば「記事の中で自然に誘導され、気づいたらボタンを押していた」という状態が理想です。

CVR改善は「運任せ」ではなく、情報設計と導線設計の見直しでほぼ確実に成果を変えられる領域です。「何を伝えるか」だけでなく「どう読ませるか」「どこで動かすか」まで意識してリライトしていきましょう。

11~20位の記事:情報の網羅性と見出し構成を強化する

検索順位が11〜20位にとどまっている記事は、一見すると「惜しい」と感じるかもしれません。しかし、検索結果の1ページ目に表示されていない時点で、ユーザーに読まれる可能性は“ほぼゼロ”です。

2ページ目まで検索結果を掘る読者は全体の1〜2割に満たず、そこからCV(コンバージョン)に至る確率はさらに低下します。つまり、順位を一桁に押し上げなければ、どれだけ良い内容でも“届いていない”状態なのです。

2ページ目(11位〜20位)の平均CTRは以下の通りです。

| 順位 | 平均CTR |

|---|---|

| 11位 | 約0.9% |

| 12位 | 約0.8% |

| 13位 | 約0.7% |

| 14位 | 約0.6% |

| 15位 | 約0.5% |

| 16位〜20位 | 0.4%未満 |

この壁を突破する方法が、「網羅性の強化」と「見出し構成の見直し」です。

多くのケースで、11〜20位にとどまってしまう記事は、テーマ設定や方向性自体は悪くないけれど、読者のニーズを正確に捉えきれていないことが多いです。

こういった読者の疑問を解決できていない場合、いくら見出しや文章が丁寧でも、“読者の欲しい情報が揃っていない”と判断され、Googleからも評価されません。

先述したタイトルの変更や一次情報・オリジナル要素の追加、読者が知りたいであろう見出しの追加や順序変更など、構成を一からやり直すくらいの勢いで修正しましょう。

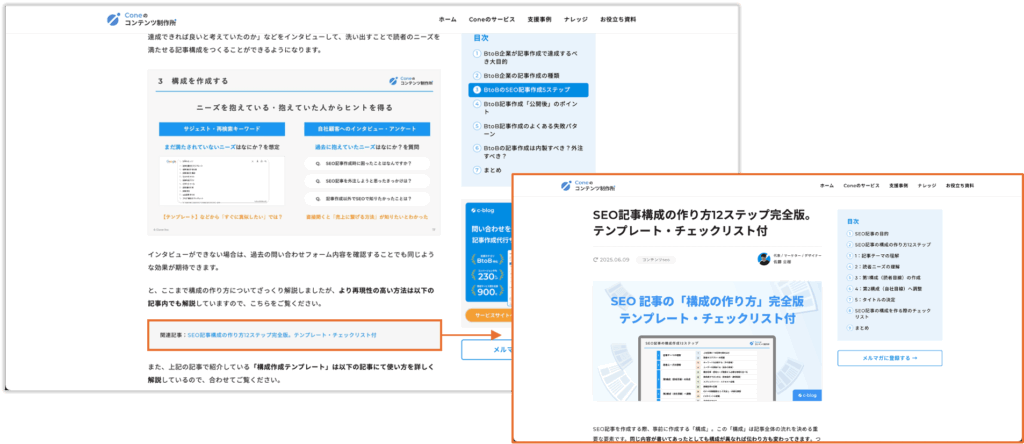

SEO記事の構成の立て方は以下の記事にて詳しく解説しているので、1ページ目を目指している方は参考にしてみてください。

関連記事:SEO記事構成の作り方12ステップ完全版。テンプレート・チェックリスト付

圏外の記事:内部リンク強化で評価される土台をつくる

検索結果に表示すらされていない「圏外」の記事は、そもそもGoogleに認識されていない、または評価されていない可能性が高い状態です。

この状態からいきなり記事内容を修正しても、そもそも「誰にも見られていない」状態では、どんなに良い内容も無意味になってしまう。

なので、まず最初にやるべきことは「内部リンクの強化」です。

Googleのクローラーは、リンクを辿って新しいページにたどり着くという性質を持っています。つまり、他の記事からリンクが貼られていないと、存在していないものとして扱われることもあるんです。

なので、クロールの入り口を作るには、サイト内で評価されている記事(上位表示されている記事)に内部リンクを設置するのが最も効果的です。

内部リンクを設置する際のポイントは以下になります。

- 同じカテゴリや関連キーワードの記事からリンクする

- アンカーテキストは具体的にする(例:「記事作成代行の相場はこちら」など)

- 記事内だけでなく、カードリンクやまとめ見出しでの紹介も効果的

この内部リンクも先述したCTAと同様に、自然な場所に設置してあげましょう。

この内部リンクは1つの記事に設置するだけでは弱いため、最低でも3~5記事に入れてあげると、クロールされる確率が高くなります。

もし、内部リンクを強化しても表示されない場合は、記事そのものの構成・クオリティが検索意図に合っていない可能性があります。

その場合は先述した以下項目を見直して記事全体の構成から書き直すことを検討してください。

- 読者ニーズの再考

- ニーズにあった構成の組み立て

- タイトル・ディスクリプションの改善

- 一次情報・オリジナル要素の追加

「圏外」の状態は、記事の内容以前に、存在にすら気づかれていない状態だからこそ、「まず見に来てもらうための道」を用意することを最優先しましょう。

順位が落ちた記事:古い情報を最新にアップデートする

「ある日を境に、記事の検索順位がじわじわと下がっていく…」そんな経験はないですか?

「何かペナルティを受けた?」「競合が強くなった?」と要因はいくつか考えられますが、まず疑うべきは記事に書かれている情報が“古くなっていないか”という点です。

Googleは、検索者の意図に合った“もっとも有益で新しい情報”を届けようとしています。読者の方も、数年前の内容より「今の状況に即した回答」を求めているのは明らかですよね。

たとえば、記事作成代行の費用相場を紹介する記事なら、2022年時点の価格を出しっぱなしにしていたら、それだけで信頼度は落ちます。

最近はAIやディレクション込みの代行なども増えているため、「相場そのものが変動している」ケースも多く、情報が古い=誤解につながるリスクも。

Googleは明確に「新鮮なコンテンツ」を評価対象にしており、とくに以下のようなトピックでは情報更新が重要視されています。

- 時事性のある内容(例:SEOトレンド、SNSアルゴリズム)

- 価格や相場情報(例:ライター単価、代行サービス料金)

- 機能比較・サービスレビュー(例:AIツールの機能比較)

- 法律・制度(例:著作権・AIとコンテンツ制作の関係)

古い内容をいつまでも掲載していると、「信用できないサイト」と判断されてしまい、全体の評価にも悪影響を及ぼします。

なので、最低でも記事は半年にごとにアップデートしましょう。弊社で使用している記事管理シートでは、記事の公開日を記入しておくだけで、半年経ったタイミングで色が変わって通知してくれます。なので、半年後の状態に応じて適切なリライトを行える仕組みを構築しています。

実際に使用している記事管理シートのテンプレートは以下の記事にてダウンロード方法や使い方を解説しています。

関連記事:SEO記事の構成・原稿・管理のテンプレートを公開。使い方と活用方法まで解説

リライトを実施して順位が上がった事例

ここまで状況に応じたリライト方法を解説してきましたが、ここでは弊社Coneが実際にリライトを行ったことで改善した事例を紹介します。

- テンプレートを追加・オリジナル情報を追加

- 読者リテラシーに合わせてタイトルと中身を変更

- 根拠となるデータや成功・失敗事例を追加

テンプレートを追加・オリジナル情報を追加

【実施内容】

・営業資料のテンプレートを作成

・必須4ページ(現場の情報)を追加

・不要な見出しを減らして簡素に

リライト結果:7位→1位

元々検索順位7位にあった「営業資料」関連の記事に対して、ピンポイントで読者ニーズに応える形でリライトを実施した結果、1位を獲得しました。

元の記事も一定の情報量はあったものの、検索意図に対して「深さ」と「実用性」がやや足りない印象があったため、以下のような改善を行いました。

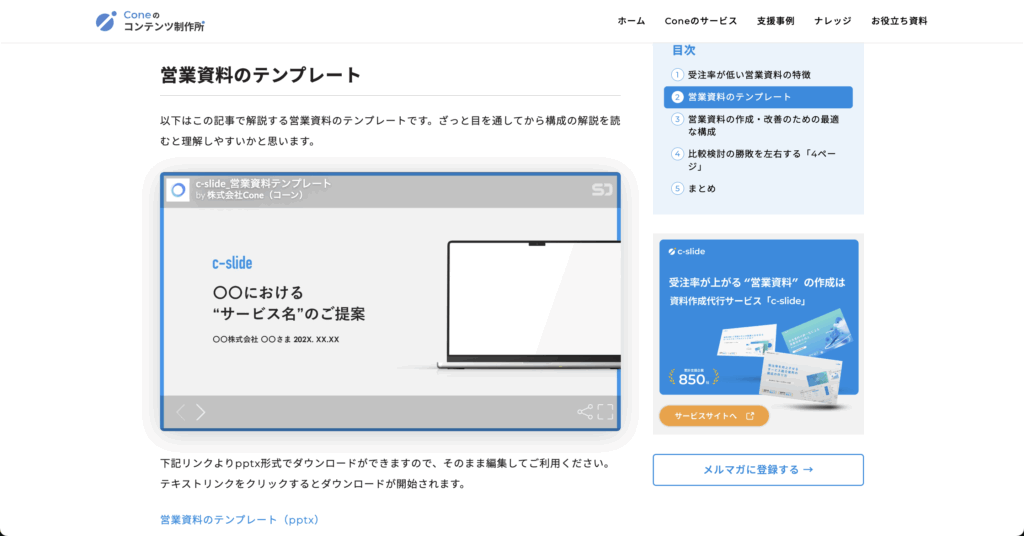

記事の中で紹介していたのは「資料作成の考え方」や「要素の説明」などが中心で、読者がすぐに活用できる内容にはなっていませんでした。そこで、営業資料のテンプレート(構成見本)をゼロから作成し、記事内に挿入しました。

読者が見てすぐに活用できる形としたことで、「理解する記事」から「そのまま使える記事」へと進化させました。

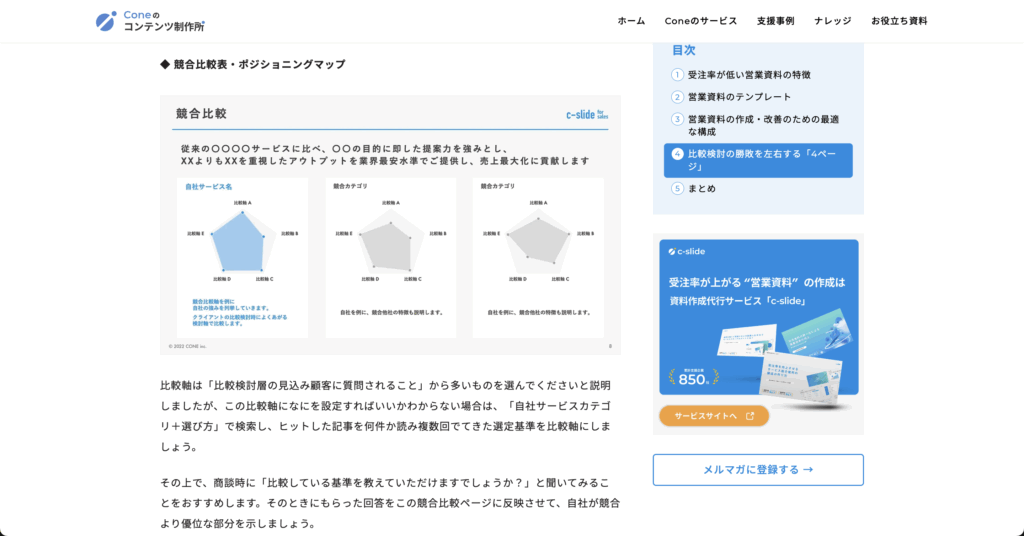

また、この記事のテーマは「営業資料」。つまり、読者は“営業で成果を出す資料”を作りたいわけです。にもかかわらず、元記事では現場視点の「受注に直結するページ構成」が抜けていたため、Coneが支援してきたノウハウをもとに、以下のような必須4ページを追加しました。

- 競合比較表・ポジショニングマップ

- 事例紹介

- 費用対効果・コストシミュレーション

- FAQ(よくある質問)

これらはどれも、営業活動において“最後の一押し”になる重要な要素であり、少しだけ編集するだけで受注率を格段に上げれる強力なページな訳です。これはどの競合記事でも語ってない、自社独自の解説として高く評価されました。

また、元記事では見出しが多すぎたため、情報が分断され、読者が読み疲れてしまう構成になっていました。

そこで、以下のようなアプローチで整理を行いました。

- ニーズに合っていない見出し(例:細かすぎるデザイン理論)は削除

- テンプレや構成例に含められる内容は統合し、冗長な解説を省略

- 見出し数を最小限に抑え、流れで読める構成に改善

これにより、途中離脱を防ぎながら、実用性を最後まで維持する記事構造に変更することができました。

検索順位がすでに中堅クラスにいた記事でも、「読者ニーズを的確に捉えて構成と中身を磨く」ことができれば、1位も十分狙えることがわかる事例です。

特にこのケースでは、構成や内容を“全部変える”のではなく、「必要な要素を足す / 不要なものを削る」という設計的なリライトが効果を発揮しました。

読者リテラシーに合わせてタイトルと中身を変更

【実施内容】

・CTAに繋がる見出し追加

・各情報の肉付け

・原稿作成のコツを4つから10個へ

・タイトルを4から10へ変更

リライト効果:11位→5位

検索順位11位と“あと一歩で1ページ目”に届く位置にいた記事を、リライトによって5位まで押し上げた事例です。

このような惜しい順位の記事に対しては、むやみに構成をいじってしまうと、かえって順位が下がるリスクがあるため、今回のリライトでは、記事の骨格はそのままに、「説明の深さ」や「視覚的なわかりやすさ」を強化する調整型のアプローチをとりました。

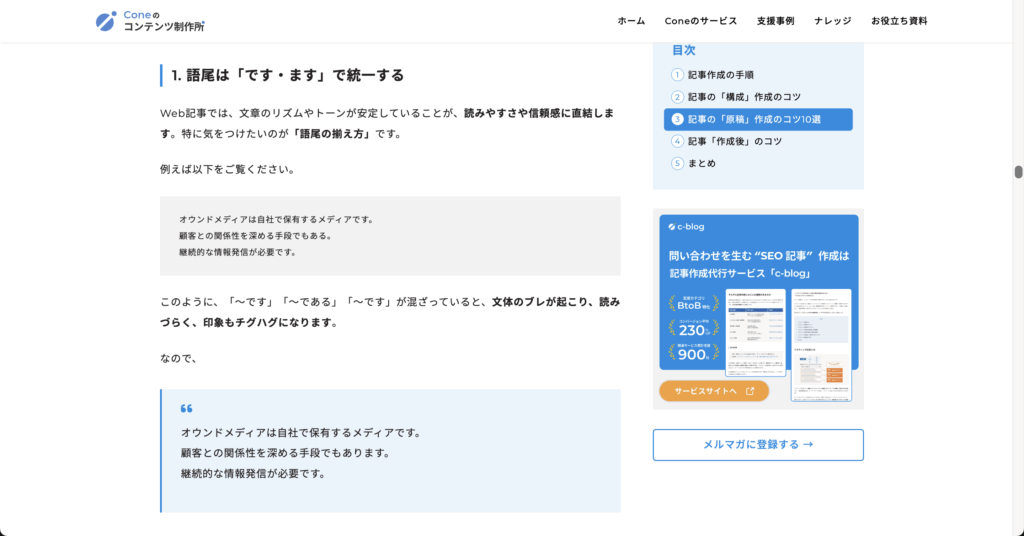

中でも大きく手を加えたのは、「記事の原稿作成のコツ」というセクションです。リライト前は、「4つのコツを解説する」内容にとどまっていたのですが、競合記事を分析していく中である傾向に気づきました。

多くの上位記事は、「記事の書き方」の基本に重点を置いており、かなり初歩的な内容(たとえば「改行を適度に入れる」「見出しを使い分ける」など)まで丁寧にカバーしていたのです。

つまりこのキーワードで検索している読者層は、

記事執筆にそこまで慣れていない可能性が高く、より基礎的な知識を求めている

と仮説を立てました。

そこで、以下のようなリライトを実施。

- 原稿作成のコツを4つ → 10個に拡充

- 各コツの中で、具体例やNGパターンを明示

- 改行・句読点・言い回しなどの超初歩的なポイントまで丁寧に網羅

もう一つ工夫した点は、記事全体の構成に“読者が行動しやすくなる仕掛け”を入れたことです。リライト前の記事では、記事の末尾にCTA(お問い合わせ・サービス案内)を設置していたものの、「流れが突然変わって営業感が出てしまう」のが課題でした。

そこで、「記事作成後のコツ」という新しいH2見出しを設け、校正や見直しのやり方について解説するセクションを追加しました。

ここでは、

- ツールを活用して見直す方法

- 複数名でのダブルチェックの方法

といったように、具体的な方法を分けて説明することで、「執筆のあとの行動」もサポートできるように設計しました。

最後に、「迷ったらプロに任せるのも一つの手」という小見出しを設置し、サービス紹介ページへのリンクを組み込みました。

この時に意識したのは、単に「ご相談ください」と書くのではなく、読者の心理に寄り添う流れを作ることです。というのも、どれだけツールを使っても、どれだけ人手で確認しても、「時間が足りない」「質に不安がある」という根本的な課題は解決しない場合があります。

そこで、

- 自分でやるには限界がある

- 高品質な記事を安定的に作るには外注が有効

- プロに任せることでリソースと成果を両立できる

という3点を自然に伝え、「自分の状況に当てはまるかも」と思ってもらえるように設計しています。

このような調整型のリライトを行ったことで、リライト実施から1週間で順位は11位 → 5位まで改善しました。内容を大きく変えずとも、「読者にもっと優しく・わかりやすく・行動しやすく」見せるだけで、SEO的にもCV的にも効果が出ることが証明された事例です。

根拠となるデータや成功・失敗事例を追加

【実施内容】

・成功 / 失敗事例を追加

・根拠となるデータの挿入

・見出しにKWを追加

・CTAを各所追加

リライト効果:44位→10位

もともと検索順位が44位と圏外に近かった記事を、リライトによって14位まで押し上げた実例です。

この記事は、内容自体はかなりしっかりしており、他社と比較しても情報の質では負けていないものでした。ただ、読者視点で見たときに、「あと一歩、説明が足りない」と思われるような箇所があり、それが評価されにくい原因だと判断しました。

そこで、記事全体の構成や流れは大きく変えず、説明が不足していた部分に補足を加えるという形でリライトを行いました。

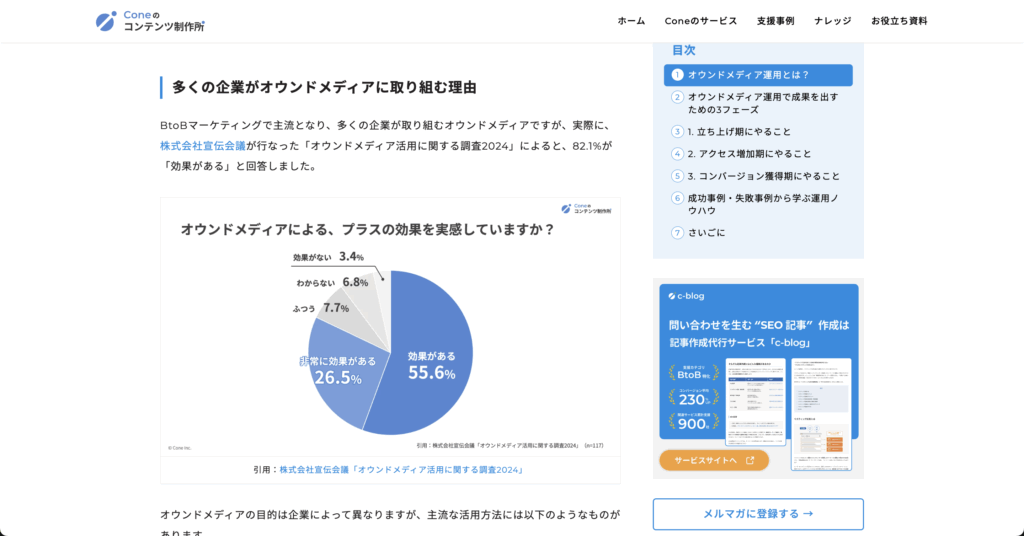

まず、「オウンドメディアとは」という冒頭のセクションにおいて、読者が最も気になる“なぜ企業が取り組むのか”という背景が書かれていなかったため、「多くの企業がオウンドメディアに取り組む理由」というH3見出しを新設しました。

その中では、他社が実施したオウンドメディアに関する調査データを引用し、企業の目的や実施率などの具体的な数字を紹介しました。

本来であれば、独自調査を実施して一次情報として活用できればベストですが、今回は他社の調査ながらも信頼性が高く、かつ競合が使用していなかったため、十分な差別化ポイントになりました。

次に、複数の競合記事を比較して見えてきたのは、「オウンドメディア運用を始める前にKPIを設定するべき」といった一文が、ほぼすべての記事に含まれていたことでした。

ところが、リライト前の自社記事にはその点の記述が一切なかったため、こちらも「オウンドメディアとは」の中にH3として簡潔に追記。

軽く触れるだけでも、読者の「当たり前の情報が抜けている不信感」を取り除けるため、十分に効果があります。

さらに、記事の最後に「オウンドメディアの成功事例・失敗事例」という新しいH2見出しを追加しました。

このような事例パートを加えることで、読者は単なるノウハウの説明だけでなく、「実際に効果が出ている現場のリアル」を知ることができます。

成功事例には自社の取り組みも含めて紹介することで、専門性や信頼性の裏付けにもなり、サービスへの関心が高まりやすくなります。また、自社だけでなく、他社の成功パターンも併せて紹介することで、「売り込み臭さ」を抑え、フラットな視点で伝えることができました。

さらに、失敗事例も併せて掲載しました。

これにより、読者に「こういう落とし穴があるのか、注意しよう」という警戒感を持たせることができます。これは単なる啓発だけでなく、「やっぱり自分でやるのはリスクがあるな」「代行に相談してみようかな」と行動の後押しにもつなげる重要なポイントです。

この部分には問い合わせボタンや無料相談へのCTAも自然な流れで設置し、スムーズに行動につなげる導線をつくりました。

弊社の記事作成代行サービス「c-blog」では、豊富な実績とノウハウに基づき、貴社の強みや市場でのポジショニングを活かしたオリジナルの成功事例や、読者の興味を引くデータコンテンツの企画・作成をサポートします。

「記事に説得力がなく、読者の心をつかめない」とお悩みでしたら、ぜひ一度ご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

SEO記事のリライトで絶対に守るべき5つの基本ルール

SEO記事のリライトには明確なルールがあります。やみくもに修正してしまうと、かえって検索順位を落とす原因になることもあります。

ここでは、リライト作業をする際に絶対に守っておくべき5つの基本ルールを解説します。

- URLは絶対にそのまま維持する

- 記事カテゴリごとにまとめてリライトする

- リライトしすぎると順位が下がる場合がある

- 新規記事の更新とのバランスを意識する

- リライト後は最低でも2週間は様子を見る

1. URLは絶対にそのまま維持する

まず何よりも大切なのが「URLは変更しない」ということです。URLが変わってしまうと、それまで積み重ねてきたSEOの評価がすべてリセットされてしまいます。

具体的には、以下のようなリスクがあります。

- Googleが新しい記事として再認識し、過去の順位が消える

- 被リンクの評価やSNSシェアなどの効果が無効になる

- サーチコンソールやGA4の計測データも別物として扱われる

せっかくのリライトが「ゼロからのやり直し」になるので、URL変更は絶対に避けましょう。

2. 記事カテゴリごとにまとめてリライトする

個別に記事をリライトするよりも、同じカテゴリの記事をまとめて見直した方が、情報の一貫性が出てSEO評価を受けやすくなります。特に内部リンクの見直しや、記事群全体での専門性アピールに有効です。

こうしたカテゴリ単位でのリライトには、次のようなメリットがあります。

- 関連記事の見出し構成や内容に統一感を持たせられる

- 内部リンクを適切に整理でき、回遊率が向上する

- Googleに「このカテゴリは専門性が高い」と認識されやすい

単体で直すのではなく、「周辺も含めてセットで改善」する視点を持つことが重要です。

3. リライトしすぎると順位が下がる場合がある

リライトで最もやってはいけないのが、「評価されている記事を大きく作り替えてしまう」ことです。検索順位がすでに10〜20位にある場合、構成や文章の流れを大幅に変えてしまうと、Googleがそれを“新しい記事”と判断し、再評価の対象になって順位が大きく下がることもあります。

注意すべきポイントとしては、以下の通りです。

- 高順位の記事は評価されている要素をできるだけ残す

- 軽微な調整(事例追加・表現の見直しなど)で改善を図る

- 順位が圏外(50位以下)の場合は、がっつり構成変更も検討OK

記事の現在位置を確認し、「手を加えすぎない慎重さ」も大切にしてください。

4. 新規記事の更新とのバランスを意識する

リライトばかりにリソースを割いてしまうと、サイト全体の“新鮮さ”が失われ、Googleからの評価が下がることがあります。特に定期的に新しいコンテンツが出ていないと、サイト全体の信頼性にも影響します。

理想的には、以下のような運用体制を取ると安心です。

- リライト担当と新規記事作成担当を分ける

- 月間スケジュールで「新規○本、リライト○本」と配分を決める

- 新しいトピックの開拓も忘れずに続ける

リライトと新規のバランスが取れた状態が、メディア全体の成長につながります。

5. リライト後は最低でも2週間は様子を見る

最後に、リライトした後の“待つ姿勢”も非常に重要です。内容を更新した直後は、順位が上がるどころか一時的に下がることもありますが、これはよくあることで心配はいりません。

評価が安定するまでには次のような流れがあります。

- クローラーが記事を再取得し、新たにインデックス

- Googleが全体の順位評価を調整

- 検索結果に反映されるまでに1〜2週間かかることが多い

焦って毎日のように修正を加えると、Googleが評価を定めきれず、順位が安定しなくなるので注意しましょう。

SEO記事のリライトは自社でやるべき?外注すべき?

SEO記事のリライトに取り組む際、自社で対応すべきか、それともプロに外注するべきかは、多くの担当者が悩むポイントだと思います。結論から言えば、目的と社内リソースの状況に応じて使い分けるのがベストです。

ここでは、それぞれの選択肢のメリット・デメリットを解説します。

自社でリライトする場合

自社でリライトを行う最大のメリットは、コストがかからず、自社のトンマナや目的に沿った調整がしやすいことです。とくに過去の記事の内容や背景を把握している場合、細かなニュアンスも含めて修正しやすく、スピード感も出しやすいでしょう。

ただし、以下のような注意点もあります。

社内にSEOや検索意図の理解がある担当者が必要

単に文章を整えるだけでは検索順位は上がりません。順位が低い理由を分析し、検索キーワードに対する読者のニーズを把握して、構成を最適化する力が求められます。

時間と工数がかかる

リライトと一口に言っても、タイトル・見出しの修正、本文の加筆・削除、内部リンクの整理、画像の差し替えなど多くの工程が発生します。特に本業と兼務している担当者にとっては、大きな負担になることも。

属人化しやすい

担当者によってリライト方針が異なると、記事ごとに品質や方向性がバラバラになる可能性があります。チームでリライトを行う場合は、あらかじめ「誰が・何を・どのように直すのか」といったリライトの判断基準や実施フローを標準化しておくと、作業効率が上がり、品質のブレも減らすことができます。

以下の記事では、SEO記事作成における「構成の立て方」と「原稿の書き方」について詳しく解説しています。新規で記事を作成する場合でも、リライトする場合でも使える内容となっているので、気になる方はご覧ください。

関連記事:SEO記事構成の作り方12ステップ完全版。テンプレート・チェックリスト付

関連記事:SEO記事の原稿の書き方5法則。仕組みさえわかれば誰でもわかりやすい文章がかける

また、以下の記事では構成・原稿・記事管理のそれぞれで使えるテンプレートを公開してます。実際に弊社でも使用しているのもなので、ご覧ください。

関連記事:BtoB記事作成完全ガイド。成果を出す記事構成・種類・公開後の改善まで徹底解説

プロに任せる場合

一方で、社内にリライトの知見やリソースが不足している場合は、プロに外注するのが現実的かつ効率的です。

とくに以下のような悩みを抱えている場合は、外部パートナーの力を借りることで、大きな成果を出せる可能性があります。

- SEOに詳しい担当者がいないため、何を直せば順位が上がるのかわからない

- 本業が忙しく、リライトに時間を割けない

- リライトしても順位やCVに変化がなく、効果を感じられない

- 社内でやってみたけど「見直しポイントの深掘り」ができていない

記事作成代行では、単なる文章のリフレッシュではなく、「競合調査・検索意図分析・構成改善・一次情報の追加」など、記事単体の成果にとどまらない本質的な改善を行います。

弊社Coneが運営する、記事作成代行サービス「c-blog」では、SEO専門の編集者とライターがチームを組み、以下のような観点でリライトを代行しています。

- 記事の現在順位と課題に応じた改善方針の提案

- 必要に応じて構成を一から再設計

- ユーザーの検索意図に沿った見出し・本文の最適化

- 必要に応じて一次情報や図解の作成・追加

- リライト後の成果計測や改善提案

「リライトの進め方がわからない」「やっても成果が出ない」と感じている方は、お気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

まとめ

SEO記事のリライトは、単なる文章修正ではありません。

「なぜこの記事は成果が出ていないのか?」「読者は本当は何を知りたいのか?」

という問いに向き合い、データに基づいて戦略的に改善するプロセスです。

この記事で解説した7つの改善術を参考に、あなたの記事が今どの状態にあるのかを分析し、最適なリライトを実施してみてください。

地道な改善を繰り返すことで、一つひとつの記事が持つポテンシャルを最大限に引き出し、最終的にはWebサイト全体の成果向上につながります。

記事作成代行サービス「c-blog」問い合わせフォーム

もし、「リライトの進め方がわからない…」「やっても成果が出ない…」とお悩みでしたら、ぜひ一度弊社にご相談ください。