【テンプレート付】SEOの費用対効果を算出する計算式とCV管理シートの使い方

SEOに取り組んでいると、「記事数は増えてきたけれど、実際にどれだけ売上につながっているのか分からない」「順位やアクセスは伸びているのに、経営層への説明がうまくできない」といった悩みを抱える方は少なくありません。

SEOの成果を正しく評価するには、単なる検索順位やPV数ではなく、投資に対してどれだけのコンバージョン(問い合わせ・資料請求・契約など)が生まれているのかを把握する必要があります。

本記事では、SEOの費用対効果を数値で捉えるための基本的な考え方から、ROIの算出方法、さらに実務で使えるCV管理シートのテンプレートまで公開します。これにより、どの記事が事業に貢献しているのかを可視化し、改善や予算配分を戦略的に判断できるようになります。SEOを「作業」ではなく「投資」として最大化するために、ぜひこの記事を参考にしてみてください。

本メディアを運営するConeが提供する、記事作成代行サービス「c-blog」のサービスサイトはこちら

▼ c-blogのサービス紹介と支援の流れ、資料ダウンロード!▼

SEOの費用対効果とは

SEOの成果を測るとき、多くの企業は「検索順位」や「アクセス数」を指標にしがちです。しかし、これらはあくまで過程の指標であり、ビジネスの成果に直結しているとは限りません。

重要なのは、SEOに投資したコストに対して、どれだけ売上や問い合わせなどの成果(CV)が得られたかです。

この視点を持つことで、ただ記事を増やすだけの運営ではなく、経営や事業成長に直結するSEO施策を戦略的に行えるようになります。

SEOの費用対効果を定義

費用対効果とは、単にアクセスやPVの多さではなく、記事や施策が生み出した売上やコンバージョンの価値で測ります。例えば、同じ10,000PVを獲得した記事でも、問い合わせ件数が5件のものと50件のものでは価値は大きく異なります。

さらに、短期的な成果だけでなく、長期的に利益を生む記事かどうかも評価に加えることが重要です。ニッチなキーワードで少数のCVでも、継続的に収益を生む記事はROIが高いと判断できます。

費用対効果を把握するメリット

SEOの費用対効果を正しく把握することで、まず施策に注ぐべきリソースが明確になります。単にアクセス数の多い記事や表面的に順位が高いページに時間やコストをかけるのではなく、実際に問い合わせや売上に直結する記事に優先的に力を注ぐことができるのです。

また、費用対効果の視点を持つことで、改善策の優先順位を数字に基づいて判断できるようになります。たとえば、成果が出にくい記事はリライトや内部リンクの強化を優先し、効果の高い記事はさらに伸ばす戦略を立てられます。

さらに、SEOにかけたコストとそれによって得られた成果を定量的に示すことは、経営層への報告や予算配分の判断にも直結します。こうして費用対効果を基準に運営することで、単なる作業中心のSEOではなく、事業成長につながる戦略的な運営が可能になるのです。

SEOの費用対効果を算出する計算式

SEOの成果を定量的に評価するためには、単に順位やアクセス数を眺めるのではなく、投資に対してどれだけ売上やCVを生み出したかを計算することが不可欠です。

ここでは、実務で活用できる計算方法と、施策別の費用対効果の目安について解説します。

基本の計算式とCVの価値を金額換算する方法

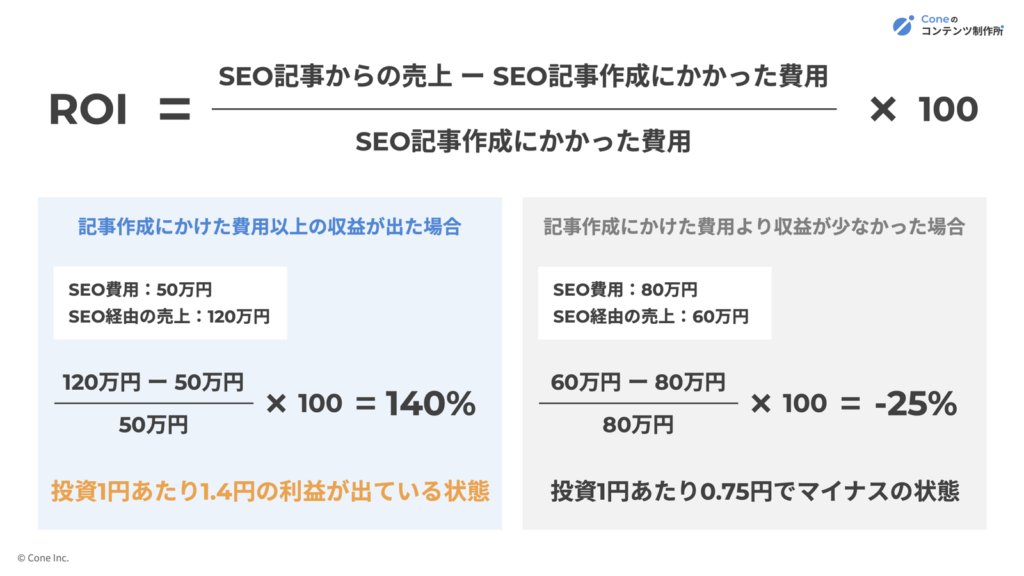

SEOの費用対効果を測る基本式は、ROI(投資対効果)の考え方に基づきます。計算式は以下の通りです。

ここでいう「SEO記事からの売上」は、記事経由で発生したコンバージョン数にCV単価を掛け合わせたものです。たとえば、1件あたりの契約金額や資料請求からの平均成約額など、ビジネスに応じた実質的な価値を設定します。

一方、「SEO記事作成にかかった費用」は、記事作成費用や外注費、さらには社内での企画・執筆・チェックにかかる工数コストなどを含めて算出します。このように、収益と費用を金額換算することで、SEO施策が実際にどれだけ投資に見合っているかを具体的に把握できます。

SEOで「今後どんなコンテンツを作ったら成果に繋がるのか」「投資した労力がどれだけ価値につながったのか」を定量的に知りたい場合は、以下の記事を参考にしてみてください。実際の運用現場で“1本の記事”がどんな価値を生み出すかを、流入やCV・売上の観点で丁寧に解説しています。

関連記事:記事1本の売上価値に関する調査レポート。検索ボリューム×CTR×CVRの受注シミュレーションから見えた事実

成果が出やすいSEO施策の費用対効果を比較

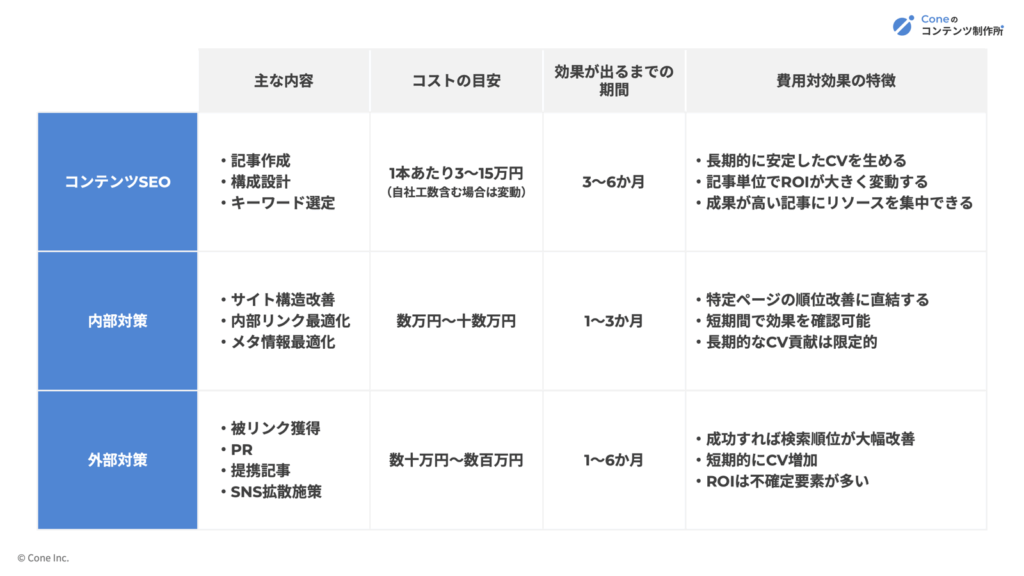

SEO施策には大きく分けてコンテンツSEO、内部対策、外部対策の3種類があります。それぞれ投資に対する効果や成果が出るまでの期間が異なるため、費用対効果の目安も変わってきます。

◼︎ コンテンツSEO

コンテンツSEOは、記事作成や構成にかかるコストは比較的低めですが、成果が出るまでに数か月〜半年程度かかることが多いです。ただし、長期的に安定したCVを生む場合が多く、ROIは高くなる傾向があります。

◼︎ 内部対策

内部対策(サイト構造の改善や内部リンク最適化)は、比較的短期間で成果が出やすく、特定のページの検索順位向上に直結します。初期コストは低〜中程度ですが、長期的なCV貢献はコンテンツSEOに比べて限定的な場合があります。

◼︎ 外部対策

外部対策(被リンク獲得やPR施策)は、施策単価が高く、ROIが読みにくいことが多いですが、成功すれば大幅な検索順位改善につながり、短期的に大きなCVを生むこともあります。

どの施策に力を入れるべきか悩んだときは、「実際にどんなコンテンツが売上に貢献するのか?」「1本の単価・費用感はどれくらいが妥当なのか?」も把握しておくことが重要です。

以下の記事では、記事作成にかかる費用相場を詳しく解説しています。

関連記事:記事作成の費用相場。費用を左右する4つの要素と成果につながる依頼のコツまで

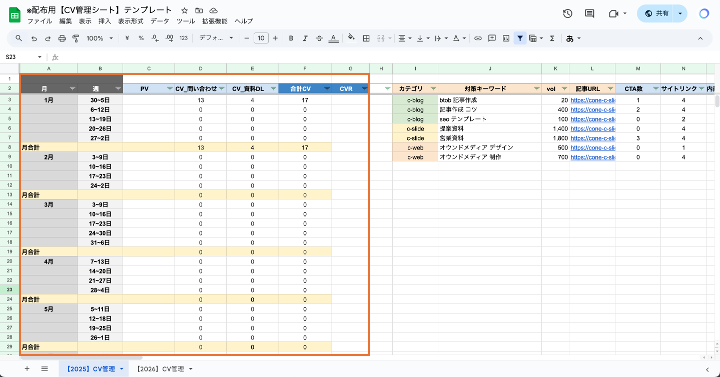

【テンプレート】費用対効果を測定するCV管理シート

SEO施策の効果を正確に把握するには、記事ごとのコンバージョン状況や費用対効果を定量的に管理することが欠かせません。

弊社では、実務で活用している「CV管理シート」を用いて、SEO施策の成果を可視化しています。

このシートを使うことで、単にアクセス数や順位を眺めるのではなく、どの記事がビジネスに貢献しているのかを正確に把握できるようになります。

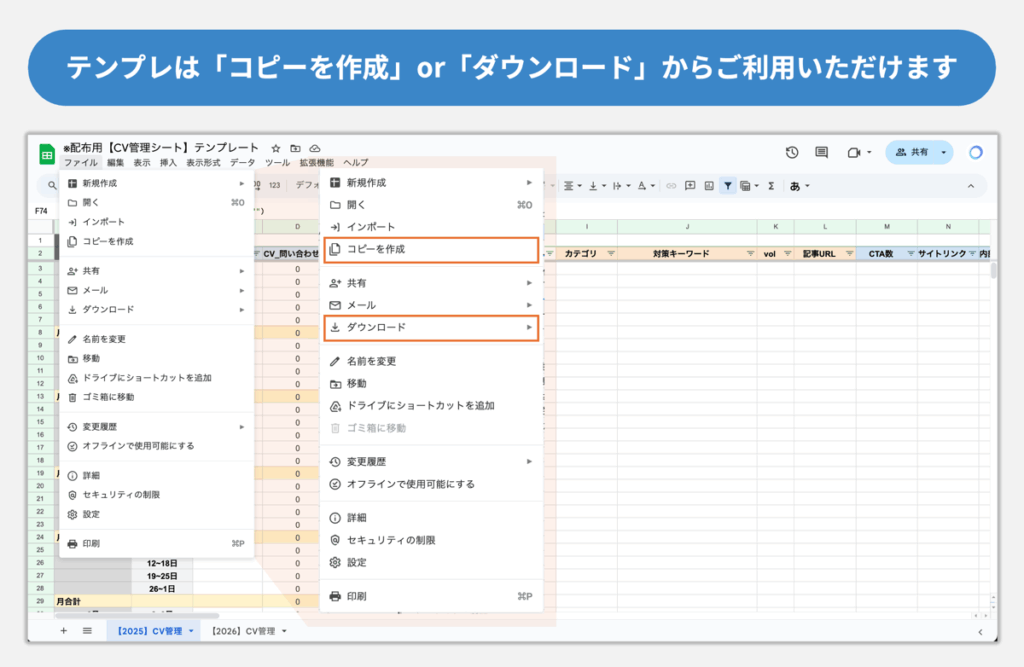

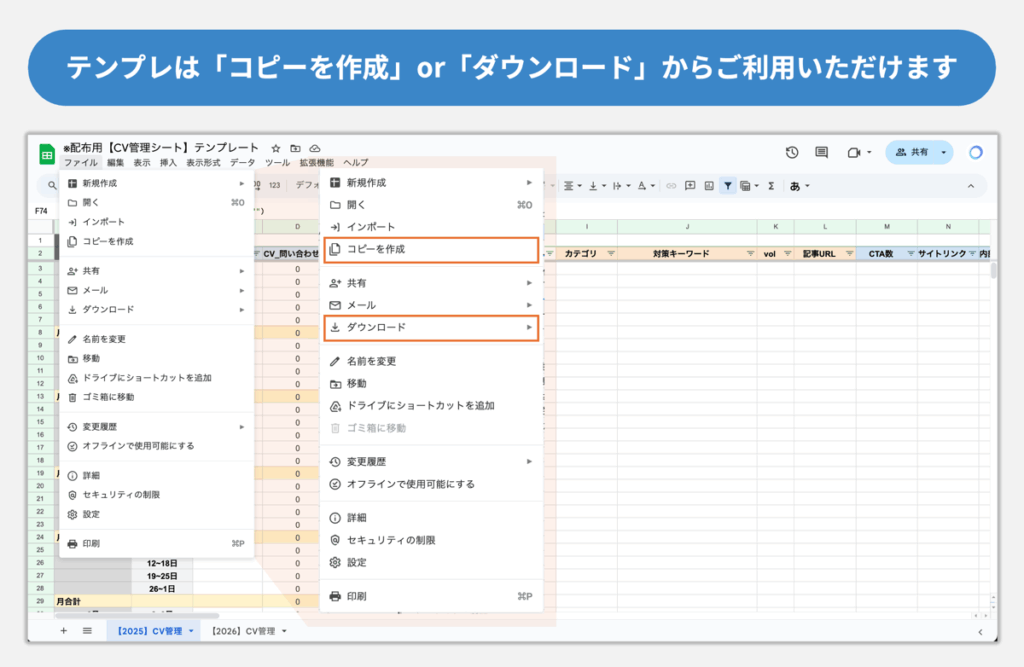

CV管理ができるこのテンプレート(スプレッドシート)は、以下URLから無料でDL / コピーできますので、ご自由にご利用ください。

CV管理シート(Google Sheet)へアクセス・ダウンロード

このCV管理シートで行うステップは以下になります。

- メディア内の記事情報を埋める

- 問い合わせCVと資料ダウンロードCVを計測する

- 週次・月次のCV総数を管理する

- 記事内のCV設計を分析する

CV管理シートの使い方

ここからはCV管理シートの使い方を上記のステップごとに解説していきます。

1. メディア内の記事情報を埋める

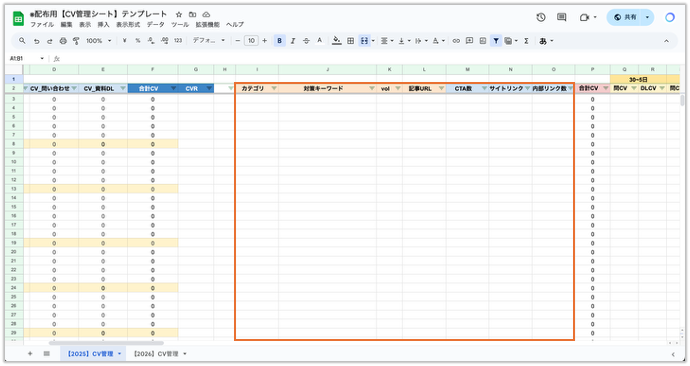

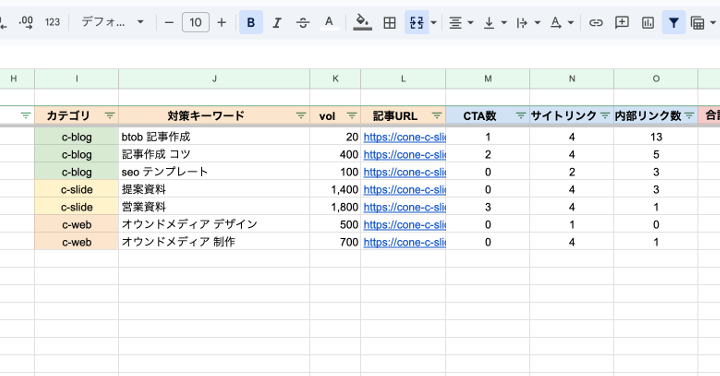

まず初めに、I列~O列に自社メディア内にある記事の情報を入れていきます。

| I列 | カテゴリ | 記事毎やサービス毎にカテゴリ分類を行います(弊社はサービス毎に分類してます) |

| J列 | 対策キーワード | 記事で狙いたいキーワードを記載します |

| K列 | vol(ボリューム) | 対策キーワードの検索volを記載します |

| L列 | 記事URL | 公開URLを入力します |

| M列 | CTA数 | 記事内にCTAが何個あるのかをカウントします |

| N列 | サイトリンク | CVを起こしたいサイトへのリンクが何個あるのかをカウントします(弊社はサービスサイトへのリンク数をカウントしています) |

| O列 | 内部リンク数 | 同じメディア内にある別記事への内部リンク数をカウントします |

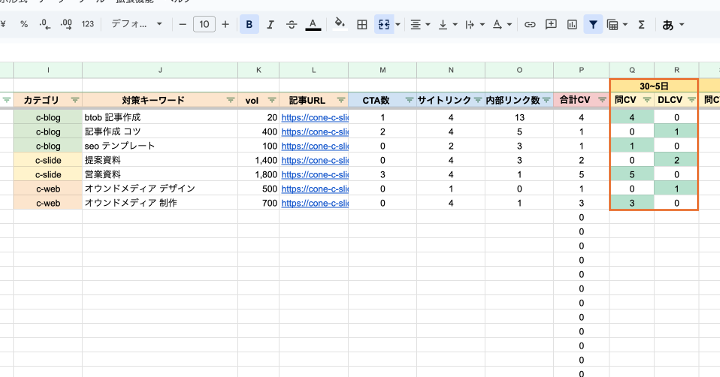

実際に記載した例は以下になります。

このように、まずはメディア内にある全記事の情報を埋めましょう。

2. 問い合わせCVと資料ダウンロードCVを計測する

メディア内にある全記事の情報が入力できたら、次にそれぞれの記事でどのくらいのCVが起こっているのかを計測していきます。

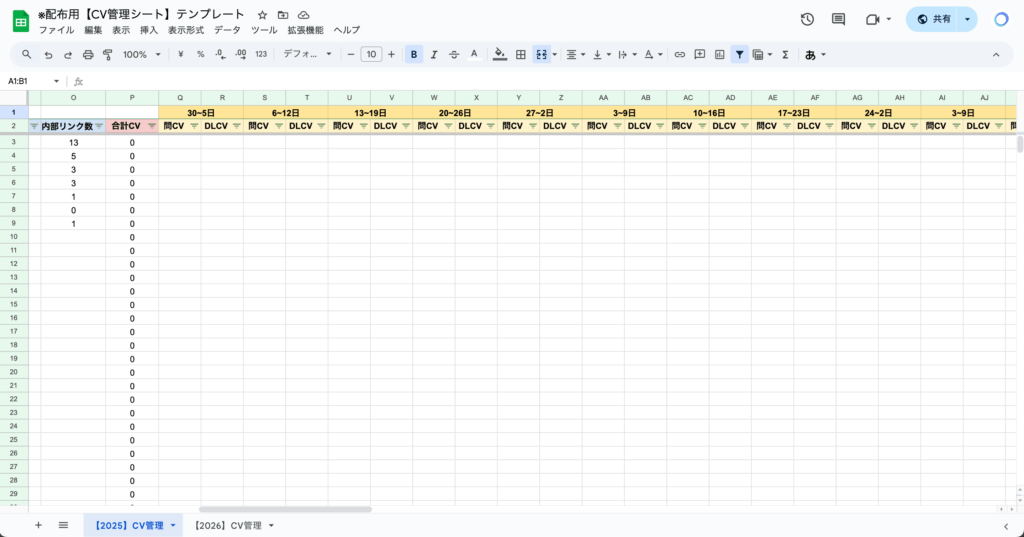

CV管理シートのQ1のセル以降には日付が並んでいます。弊社Coneでは、毎週月曜日に前週のCVを計測しているため、月〜日曜日を1セットとしていいます。

※ 必要であればご自由に日付を変更してください。

CV計測にはGA4(Google Analytics)の「探索」を使用します。

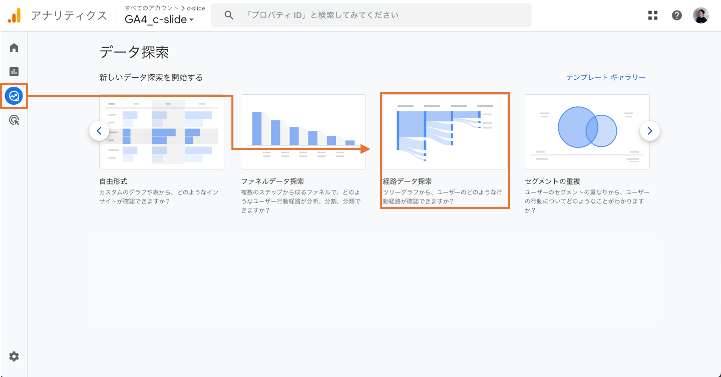

「探索」を選択すると以下のような画面になるので、「経路データ探索」を選択します。

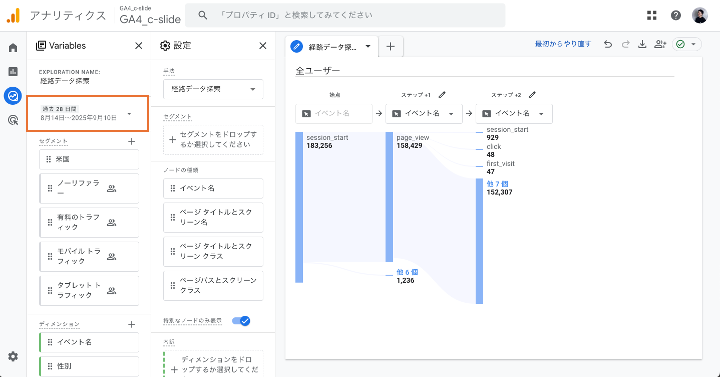

経路データ探索に入ると、以下のような画面になるので、画面右にある日付の範囲を変更してください。

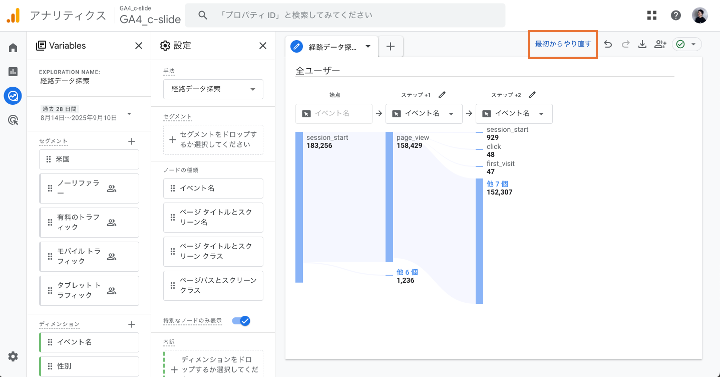

日付範囲の変更ができたら、画面右上にある「最初からやり直す」を選択してください。

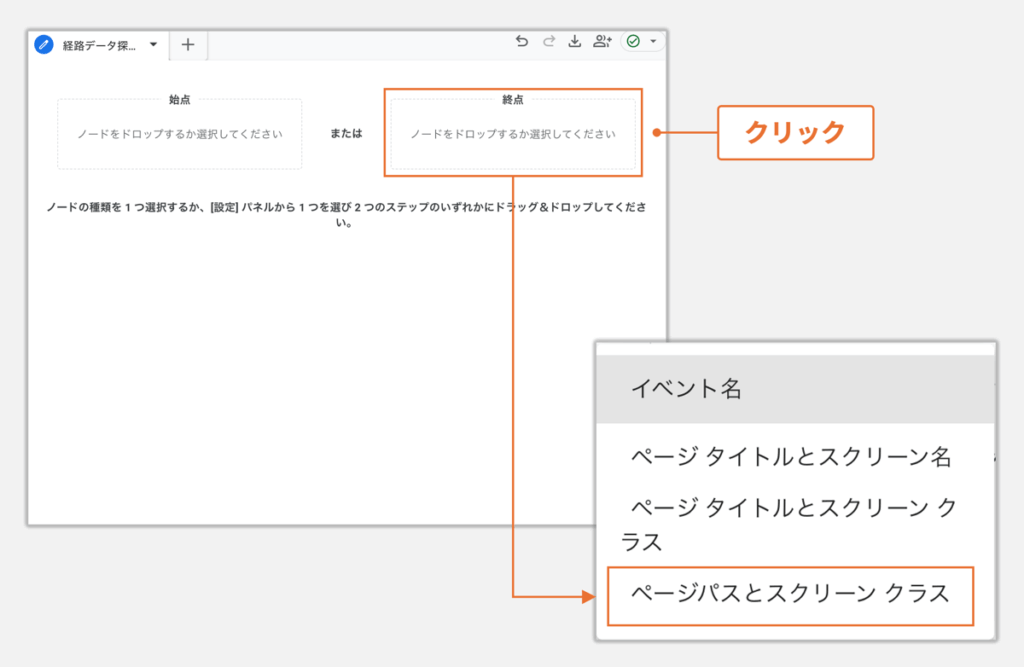

画面右が切り替わるので、「終点」をクリックし「ページパスとスクリーン」を選択します。

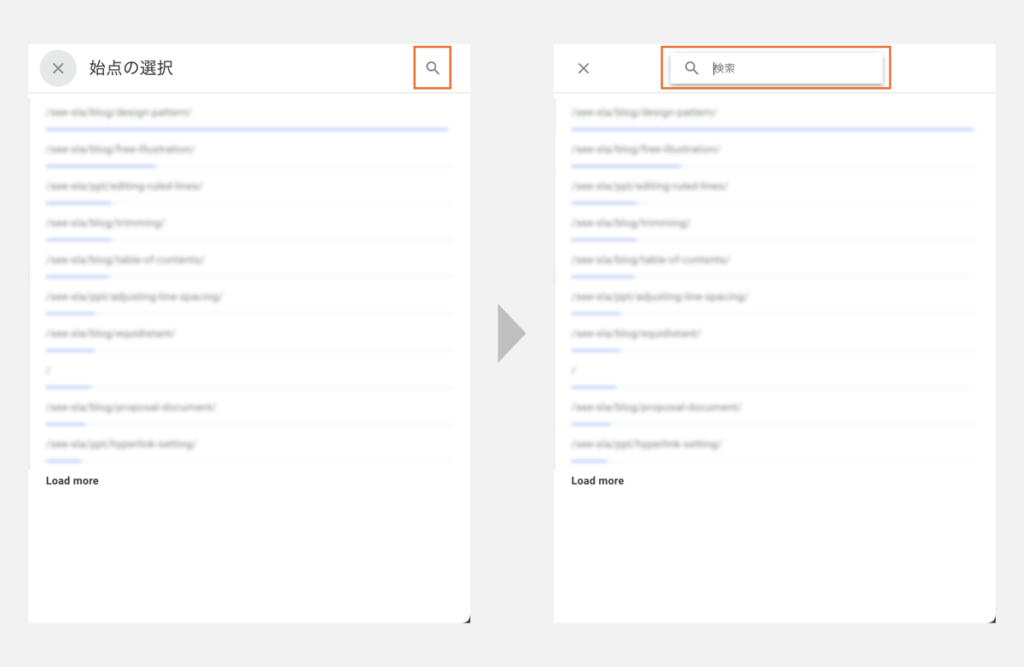

「ページパスとスクリーン」を選択すると以下のウィンドウが画面右に出現するので、「虫眼鏡マーク」から検索窓を出します。

この検索窓には、「お問い合わせ」や「資料ダウンロード」などのCVが発生した直後に表示される「サンクスページ」のURLを入力します。

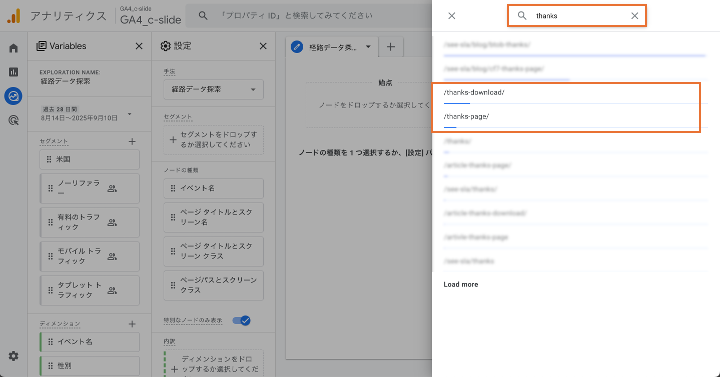

弊社の場合は、問い合わせのサンクスページは「/thanks-page/」、資料ダウンロードのサンクスページが「/thanks-doenload/」としているので、検索窓に「thanks」と入力すると出てきます。

今回は「/thanks-page」で見ていきます。

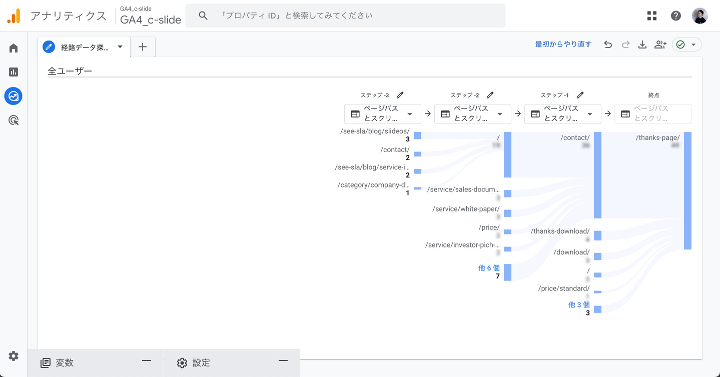

対象のサンクスページのURLをクリックすると以下のような画面に切り替わります。

ここでは、ユーザーが「/thanks-page/」に辿り着くまでの経路を見ることができます。

問い合わせのサンクスページが表示される前には必ず「問い合わせフォーム」のページが存在します。弊社の場合、「/contact/」が問い合わせフォームページのURLになるため、「/contact/」の部分を選択します。

選択すると、選択したURLに辿り着く前にどこにいたのかが展開されていきます。ここからどんどん展開をしていき、メディア内の記事URLを探します。

ここで記事URLを見つけることができれば、「記事コンテンツからCVが発生している」ということになります。

CV管理シートに戻り、CVが発生している記事にCV数を記入していきます。

このように、各週で計測を行うことで、定常的にCVを獲得できている記事と獲得できていない記事が一目で確認することができます。

3. 週次・月次のCV総数を管理する

CV管理シートのオレンジで囲われた箇所では、I列以降で入力した情報が自動で反映されます。

Q1のセル以降の日付を変更した場合は、B3のセル以降の日付も変更する必要があります。

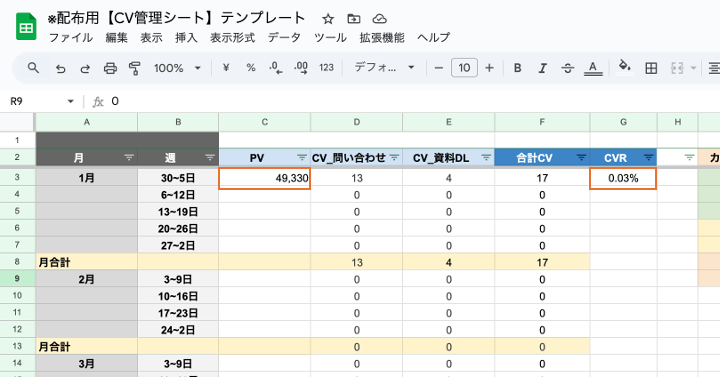

ここでは、各週のCV数の合計を可視化できるようになっています。しかし、C列の「PV」だけまだ空欄となっているため、ここも別途計測する必要があります。PV数の計測にもGA4(Google Analytics)を使用します。

まずは、画面右の「レポート」から「エンゲージメント」を選択し、その中の「概要」を選択します。

画面が切り替わると以下のようになるので、右上にある日付を対象の期間に設定します。

次に、画面右下にある「イベント数」の中から「page_view」を探し、カーソルを合わすと数値の詳細が確認できます。

上記の場合、8月31日〜9月6日までにメディア全体で49,330回表示されたということになります。

CV管理シートに戻り、この数値をC列の対象となる期間に入力します。

※ 今回はデモのためGA4で指定した期間とは別の位置に入力してます。

対象となる期間のPV数を入力すると、G列にある「CVR」も自動で反映されます。

4. 記事内のCV設計を分析する

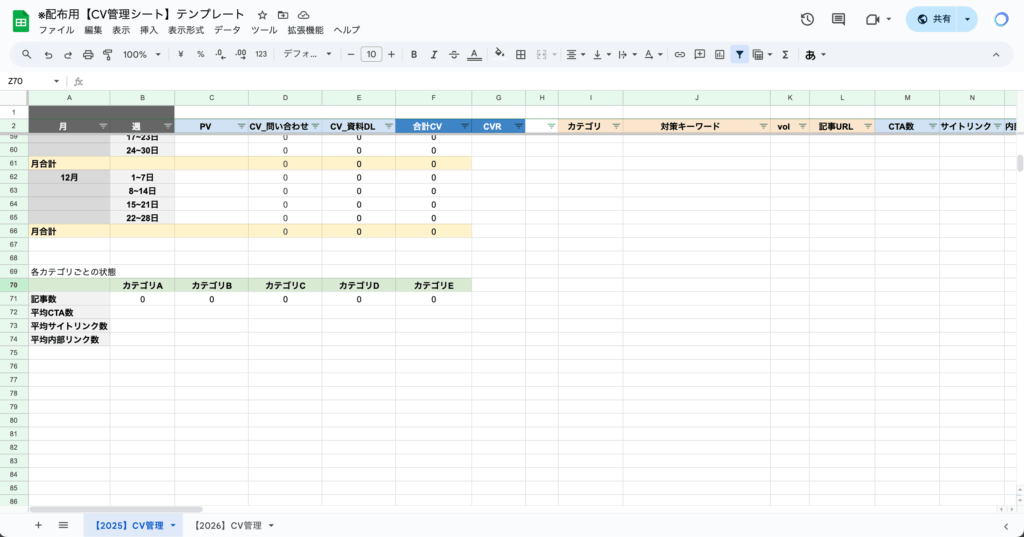

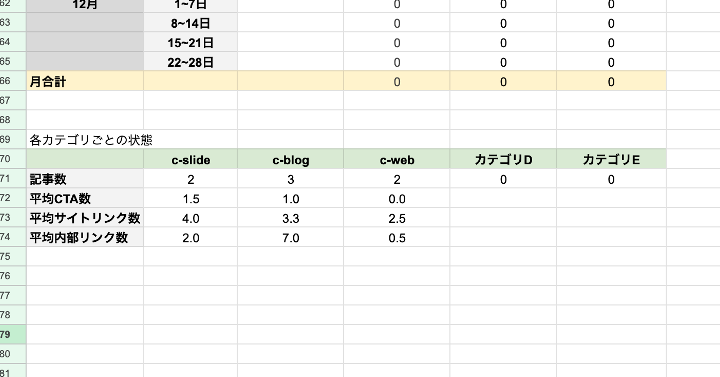

次に、A71のセル以降を見ていきます。

B70~F70のセルには「カテゴリA~E」が並んでいます。この緑になっているカテゴリ部分をI列に入力したカテゴリごとの名前に変更します。

変更することで、カテゴリ毎の総数や平均が自動で反映されます。

このエリアでは、カテゴリ毎に「記事数」「平均CTA数」「平均サイトリンク数」「平均内部リンク数」を確認することができます。

例えば、「c-blogカテゴリの記事がよく読まれているのは、内部リンクの数が他のカテゴリと比較して圧倒的に多いからなのでは」などの仮説を立てることができます。なので、他のカテゴリも平均の内部リンク数を上げることができればPV数が増えるといった次のアクションが決まります。

ここでは特に、以下の3つの要素に焦点を当てて、記事のCV設計を分析しましょう。

平均CTA数の影響を分析する

記事内に設置したCTAは、ユーザーの行動を促す重要な要素です。単純な話、CTAが多い記事ほど、CVに繋がりやすい傾向があります。

CV管理シートのM列にあるCTAの数を見比べることで、CVを獲得している記事の傾向を把握することができます。

分析すべきポイントは以下になります。

- 高CVRの記事は、平均よりも多くのCTAを設置している傾向があるか?

- 低CVRの記事は、CTAの数が少ない、もしくはCTAの位置が適切ではない可能性があるか?

サイトリンク数の影響を分析する

サービスサイトへのリンク(サイトリンク)は、ユーザーを直接コンバージョンに導くための導線です。このリンクが適切に配置されているかどうかは、CV率に大きく影響します。

CV管理シートのN列にサイトリンクの数を入力している場合、記事の「平均サイトリンク数」を分析することで、CVに繋がりやすい記事の導線設計を特定できます。

分析すべきポイントは以下になります。

- CVに貢献している記事は、平均よりも多くのサイトリンクを設置していないか?

- サイトリンクの設置場所や文脈が、ユーザーのニーズに合致しているか?

- サイトリンクが少ない記事は、コンバージョンページへの導線を強化する余地があるか?

内部リンク数の影響を分析する

同一メディア内の他記事へつなぐ内部リンクは、単に直帰率を下げるだけでなく、読者を複数ページに回遊させることで、最終的な問い合わせやCVにつなげる重要な役割を果たします。特にナレッジ系記事や情報収集フェーズの記事では、直接CVに至らなくても、関連する複数の記事を経由したうえで最終的に問い合わせに至るケースが少なくありません。

例えば、読者がまず基本知識をまとめた記事を読み、その後に実践的な解説記事やサービス紹介記事に誘導されることで、自然にCVまでたどり着くことがあります。このように、直接CVに結びつかない記事も、内部リンクを通して問い合わせへの「通過点」として重要な役割を果たしているのです。

分析すべきポイントは以下の通りです。

- 内部リンク数が多いカテゴリは、PVやCVが他よりも高い傾向があるか?

- 内部リンクの設置先が「CVに繋がりやすい記事」になっているか?

- 内部リンク数が少ない記事は、関連記事を補強することで改善できる余地があるか?

内部リンクの最適化は、単純なページ数増加ではなく、記事同士の回遊を意識した設計がCV最大化の鍵となります。

これらの分析を通じて、「CVに繋がりやすい記事にはどのような特徴があるのか?」を定量的に把握し、今後のコンテンツ制作や既存記事の改善に活かしていきましょう。

費用対効果を最大化する改善策

SEOは「記事を作れば終わり」ではなく、投資したコストを最大限に回収するために、継続的な改善が必要です。ここでは、費用対効果を最大化するために押さえておきたい三つの視点を紹介します。

売上に直結するキーワード選定方法

多くの企業がSEOで失敗する原因のひとつが、検索ボリュームの大きさだけでキーワードを選んでしまうことです。確かにトラフィックは増えますが、売上や問い合わせにはつながりにくいケースが少なくありません。重要なのは、ユーザーの購入意欲や具体的な課題解決意図が込められたキーワードを見極めることです。

たとえば「営業代行とは」という検索は情報収集段階ですが、「営業代行 料金 相場」や「営業代行 SaaS 比較」は明確に検討フェーズに入っています。こうしたキーワードは検索ボリュームが小さくてもCV率が高く、費用対効果を大きく押し上げます。

実際の選定方法については以下の記事で具体的な手順を解説しているので、参考にしてみてください。

関連記事:SEOキーワード選定のやり方完全ガイド。5つのステップに分けて徹底解説

読者ニーズを満たす記事の作り方

キーワードを選んだら、それに基づいた記事を作成する段階です。ここで大切なのは、単に検索結果の上位記事を模倣するのではなく、検索意図を深く読み解き、ユーザーが抱えている本質的な課題に応える記事を作ることです。

例えば「SEO 費用対効果」で検索する人は、「施策に投資すべきかどうかを判断できる情報」を求めています。にもかかわらず、一般的な相場だけを並べても、読者の期待に応えることはできません。必要なのは、自社の事例や独自の調査結果を交えて「費用対効果をどう測るか」「成果が出るまでどれくらいかかるか」といった実務的な示唆を提供することです。

このように読者の期待を満たす記事を作るための具体的な手順は以下の記事にて詳しく紹介しています。

関連記事:SEO記事構成の作り方12ステップ完全版。テンプレート・チェックリスト付

関連記事:SEO記事の書き方5法則。仕組みさえわかれば誰でもわかりやすい文章がかける

定期的な効果測定とリライト方法

ただ単に記事を公開するだけでは成果は生まれにくいので、定期的に記事内容を更新し、より読者にとって有益な情報を届けることが求められます。

リライトを行うことで以下のような効果を得られる場合があります。

- 検索順位の向上 → 流入増加

- CTR改善 → タイトル・ディスクリプションの最適化

- CVR改善 → コンバージョン導線の再設計

- 記事の鮮度維持 → 情報の陳腐化を防ぎ、Googleに再評価されやすくなる

- 上位表示の維持 → 順位下落を未然に防止

リライト方法は、記事の現状によって大きく異なります。弊社Coneでは、リライト対象記事の選定を以下の7つに分類して行っています。

- CTRが低い記事:タイトルとディスクリプションを改善

- 離脱率が高い記事:重要な部分をみられる位置に移動

- 大手に勝てない記事:一次情報やオリジナル要素を追加

- CVRが悪い記事:CV用の構成を立て直して動線設計する

- 11~20位の記事:情報の網羅性と見出し構成を強化する

- 圏外の記事:内部リンク強化で評価される土台をつくる

- 順位が落ちた記事:古い情報を最新にアップデートする

それぞれの詳しいリライト方法に関しては、以下の記事にて詳しく解説しているので参考にしてみてください。

関連記事:SEO記事のリライト方法(7ケース解説)。検索順位UPに効く具体的なやり方を解説

まとめ

SEOは順位やアクセス数だけを追っていても、本当の意味での成果を把握することはできません。重要なのは、投入したコストに対してどれだけの売上やコンバージョンを生み出せたかを可視化し、次の施策に活かすことです。

本記事では、ROIの基本的な算出方法や、施策別の費用対効果の目安、さらに実務に直結するCV管理シートの使い方を解説しました。

CV管理シート(Google Sheet)へアクセス・ダウンロード

このシートを活用することで、記事ごとの成果が一目でわかり、改善すべきポイントや投資すべき記事を数値に基づいて判断できます。

SEOは短期的な施策ではなく、中長期で収益を積み上げていく投資です。正しく効果を測定し、費用対効果の高い施策に集中することで、限られたリソースを最大限に活かし、事業成長に直結させることが可能になります。

まずは自社メディアの記事をCV管理シートに落とし込み、「どの記事が売上に貢献しているのか」を見える化するところから始めてみてください。

記事作成代行サービス「c-blog」問い合わせフォーム

SEO記事作成に関するご相談等ございましたら、お気軽にお問い合わせください。