プレゼン資料の作り方とは?基本的な構成とデザインのコツを解説

社内会議から、顧客への提案・研究内容の報告など、あらゆる場面で使用されるプレゼン資料。

プレゼンを実施する際、パワーポイントでプレゼン資料を作成する機会が多いと思いますが、資料構成やデザインの作成に時間がかかってしまうことがありますよね。

本記事では、プレゼン資料の基本的な構成から、プレゼン資料の作り方・デザインのコツまで解説します。

本メディア運営元の資料作成代行サービス「c-slide」では、デザイン面だけでなく成果の上がる構成の作成などビジネス面から資料作成を支援しています。(サービスサイト)

伝わりづらいプレゼン資料の特徴

プレゼンを実施する際は、オフライン・オンラインに関わらず、多くの方がパワーポイントで作った資料を用いてプレゼンをしていると思います。しかし、「プレゼンまで時間がない」「プレゼンで話す内容がまだ固まっていない」等の理由により、プレゼン資料のブラッシュアップが間に合わず、デザイン・構成ともに満足のいく資料を完成させられないことが多いのではないでしょうか?

そういったプレゼン資料を使用していると、本来伝えたい内容がプレゼン相手に適切に伝わらず、プレゼンの成果に繋がらない恐れがあります。 では、どんなプレゼン資料が「成果に繋がりづらい(伝わりづらい)」のか、主な特徴を2つ説明します。

- 内容が理解しにくい・納得感のないプレゼンの流れとなっている

- 伝えたいことが伝わらない資料デザインとなっている

内容が理解しにくい・納得感のないプレゼンの流れとなっている

プレゼン資料の各スライドの内容が充実しており、各スライドで伝えたい内容が伝わっても、資料全体のストーリー(資料の流れ)が綺麗でないと、プレゼンを通して伝えたいことが伝わりきらず、プレゼンを成果に繋げることは難しいでしょう。

プレゼンのゴールや目的・最も伝えたいことを明確にした上で、そのゴールを達成できるような資料構成を作る必要があります。

また、ぱっと見でデザインが整った綺麗なプレゼン資料を作ったとしても、スライド間の繋がりや全体的な納得感や説得力が薄いと、こちらも成果に繋げることは難しいでしょう。

伝えたいことが伝わらない資料デザインとなっている

プレゼン資料の内容や構成が整っていても、ぱっと見で理解がしにくい、お世辞にも綺麗と言えないスライドデザインとなっていると、伝えたい内容がプレゼン相手に適切に伝わらず、プレゼンのゴールを達成することは難しいでしょう。

特にやりがちなミスは、『1ページに情報を入れすぎてしまうこと』です。

ページ内の情報量が多いと、聞き手は「スライド内のテキストを読むべきか」「プレゼンターの話を聞くべきか」「テキストも読みながら話も聞くべきか」の判断が難しくなります。

プレゼン資料は基本的には口頭説明の補足をするためにある(≒話す内容全てを資料に入れるとプレゼンターが存在する意味がない)ため、スライド内には情報を入れ込みすぎず、聞き手全員が「プレゼンターの話を聞く状態」になるような情報量を意識しましょう。

プレゼン資料の基本的な構成

一口にプレゼン資料といっても、顧客に提案する時に使うのか、大学の卒論発表会の場で使うのか、など様々な活用場面が挙げられます。

ここでは、代表的なプレゼン資料の活用場面3つについて、それぞれの基本となる資料構成を解説します。

【代表的なプレゼン資料の活用場面】

- 顧客へ自社サービスの提案をする

- 社内で企画や進捗を共有・提案する

- 研究内容や成果を対外的に発表する

「顧客へ自社サービスの提案をする」プレゼン資料の構成

顧客への提案資料は、単なる自社紹介ではなく、「顧客の課題を理解し、それに対して具体的な解決策を提示する」ことが最大の目的です。以下は、顧客からの発注や稟議など、次のステップに繋げるための構成の例です。

| 表紙 | 「誰向けの何の資料なのか」を端的に記載 |

| 提案概要 | 冒頭で「何をどう解決できる提案なのか?」を示し、興味喚起を図る |

| 提案先の抱える課題の提示 | 提案先が抱える課題を具体的に提示 |

| 提案内容による解決策の提示 | 上記で提示した課題を「どう解決できるのか?」を提示 |

| 解決策の根拠と理由 | 「なぜ解決できるのか?」の仕組みの詳細を説明 |

| 提案先が得られるメリット | 提案先が得られるメリットを提示 |

| 補足情報 | 今後のフローやスケジュールなど提案の詳細を説明 |

以下の記事にて、各項に入れるべき内容の詳細をしており、今すぐ使える提案資料のテンプレートのダウンロードも可能ですので、よろしければご参考ください。

「社内で企画や進捗を共有・提案する」プレゼン資料の構成

社内向けの企画・提案のための資料は、「課題に対する打ち手を共有し、納得感をもって社内の合意形成を図ること」が目的です。以下は、納得や共感・協力を得るための構成の例です。

| 表紙 | 「何の報告・提案なのか」を端的に記載。発表者の部署・役職、日付なども明記。 |

| 背景と目的 | 提案の背景や、なぜ今この話が必要なのかを整理 |

| 課題の具体化 | 現状の課題やボトルネックをデータや事例で示す |

| 提案の全体像 | どんな施策を行うのか全体像を提示 |

| 施策の詳細 | 各施策の内容、目的、進め方などを説明 |

| 期待される成果 | 得られる効果や改善されるポイントを提示 |

| 補足情報 | スケジュールや体制、必要なリソースなど |

社内プレゼンでは「他の業務と比べて優先順位が高いのか?」を納得してもらう必要があるため、背景や課題は「自分の気づき」ではなく、「現場の声」「データ」「過去の失敗」など客観的な材料を定性・定量の両面から示せるとベストです。

また、 「理解されるだけ」では不十分で、「この施策なら進めてみよう」と周囲を動かす必要があるため「誰が何をするか」「必要なリソース」なども具体化しておきましょう。

「研究内容や成果を対外的に発表する」プレゼン資料の構成

研究発表資料は、研究の意義・方法・結果を論理的に伝えることが目的です。専門性を意識しつつ、聴講者がついてこられる構成が重要です。

| 表紙 | 研究タイトルを記載。発表者の所属、日付なども明記 |

| 研究背景と問題意識 | なぜこの研究が必要なのかを示す |

| 研究テーマと目的 | 明らかにしたい課題や研究の問いを提示 |

| 研究手法 | 使ったデータ、分析方法などを説明 |

| 結果の提示 | 実験・調査の結果を図や表で整理 |

| 考察 | 結果から読み取れることを整理 |

| まとめと結論 | 研究によって得られた知見を簡潔に整理 |

| 補足・今後の展望 | 今後の課題や応用可能性を提示 |

学会や研究報告の場では、聴講者の専門性にばらつきがあることも多いため、必要に応じて「専門用語に解説を添える」「グラフや図解には「この結果から何が読み取れるのか?」の解釈も明示する」等、聴講者への配慮を忘れないようにしましょう。

また、発表によってはプレゼン要項として資料に入れる内容が定められることも多いため、指定された内容は忘れずに資料に入れましょう。

プレゼン資料の作り方

プレゼン資料を作る際、最初からパワーポイントなどのデザインツールを開いてはいけません。

『伝わりづらいプレゼン資料の特徴』の章でも説明したように、資料全体のストーリー(資料の流れ)が綺麗でないと、プレゼンを通して伝えたいことが伝わりきらない資料となってしまいます。

従って、デザイン作成をする前に、「しっかりと構成を練り、資料全体の流れに落とし込む」ステップが非常に重要です。

以下に、構成を立てる場面からデザイン作業を開始するまでの、プレゼン資料の作り方を6ステップ(構成3ステップ・デザイン3ステップ)に分けて解説します。

- プレゼンの目的の整理

- プレゼンの全体の流れの整理

- 詳細の構成案の作成

- カラー・フォントの決定

- スライドマスターの設定

- デザイン作成

ステップ1.プレゼンの目的を整理する

まずはプレゼンの目的を明確にしましょう。聞き手に「何を理解してほしいのか」「プレゼン後にどのような状態になるのが理想なのか」までなるべく具体的に明確化しておきましょう。

また、社内や顧客へのプレゼンの場合、プレゼンターが伝えたい内容を明確にするだけでなく、『聞き手目線』に立って『聞き手(会社)の抱える課題や願望』を明確にすることもポイントです。

『聞き手目線』を忘れて構成を立ててしまうと、どれだけデザインが綺麗でも、理解しにくい資料になってしまいます。

ステップ2.プレゼンの全体の流れを整理する

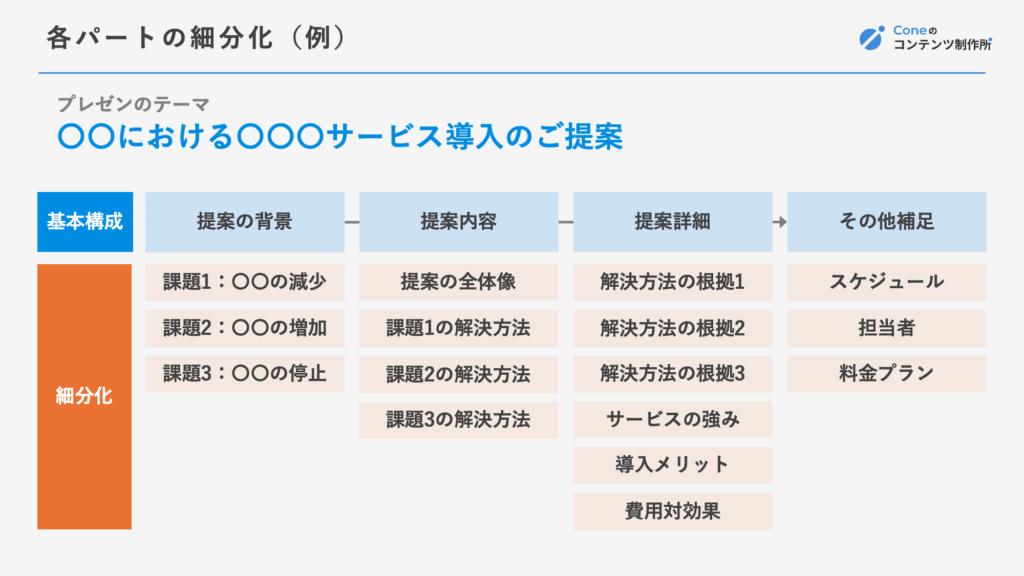

ステップ1で定めたプレゼンの目的から逆算して、資料の全体構成を作成します。

基本的には「背景→提案内容→提案詳細(理由や根拠の説明)→その他補足」のような構成になると思いますが、各パートの細分化をすることで「ステップ3.詳細の構成案を作成する」がしやすくなるため、可能な範囲で細分化もしておきましょう。

ステップ3.詳細の構成案を作成する

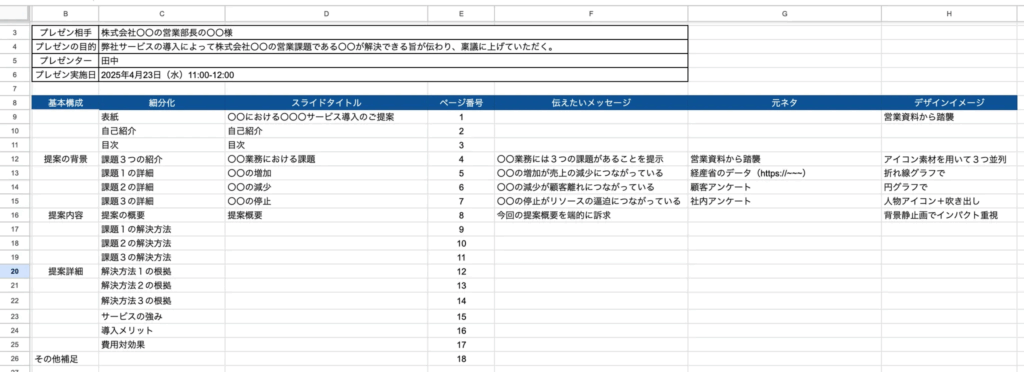

次に、ステップ2で細分化した内容を元に詳細の構成案を作成します。

具体的には、章ごと(細分化したブロックごと)に以下の項目を用意します。

- スライドタイトル

- スライド番号(ページ番号)

- そのスライドで伝えたいメッセージ

- スライドに入れ込む元ネタ

- デザインイメージ(もしあれば)

このとき、いきなりパワーポイントなどのデザインツールで作業するのではなく、以下のように、ExcelやWordなどを用いて、テキストベースで構成案を作成してください。

このステップは一旦デザインは置いておいて、「資料全体や章ごとの分かりやすさ・理解のしやすさ」を高めることが最も重要なため、デザインツールを用いず、テキストでまとめることをお勧めします。

パワーポイントだと、資料全体の流れが掴みづらかったり、編集がしにくかったりするので、ExcelやWordで構成案を作成するのが良いでしょう。

先ほどスクリーンショットで紹介した構成作成シート(スプレッドシート)は以下よりダウンロードいただけますので、必要に応じてご活用ください。

⇒構成作成シートのテンプレート(Googleスプレッドシート)

※本テンプレートでは編集ができないため、実際に活用する場合は左上の「ファイル」タブから「コピーを作成」してご利用ください。

ステップ4.カラー・フォントを決定する

ステップ3で構成がFIXしたら、いよいよデザインに取り掛かるステップに入ります。

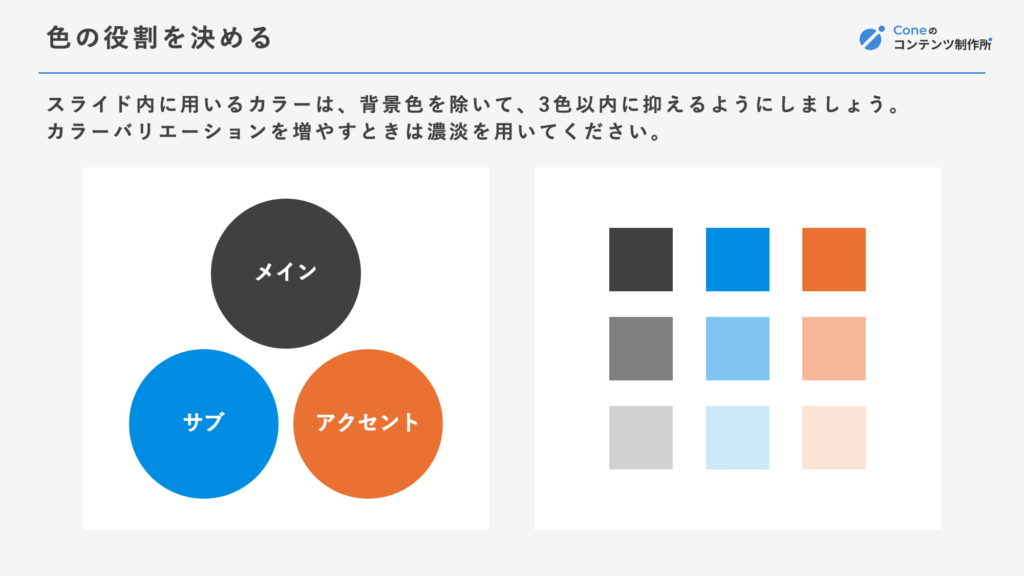

まずは、資料に用いる「メインカラー」「サブカラー」「アクセントカラー」の設定から始めましょう。各カラーの使用割合は、メイン7割・サブ2割・アクセント1割を意識してください。

メインカラーは基本的には黒色、サブカラーはコーポレートカラー、アクセントカラーはメインカラーの補色を使用すると綺麗にまとまります。資料内のカラーは、基本的にはこの3色のみを用いるようにしましょう。カラーバリエーションを増やす際には、それぞれの濃淡を用いてください。

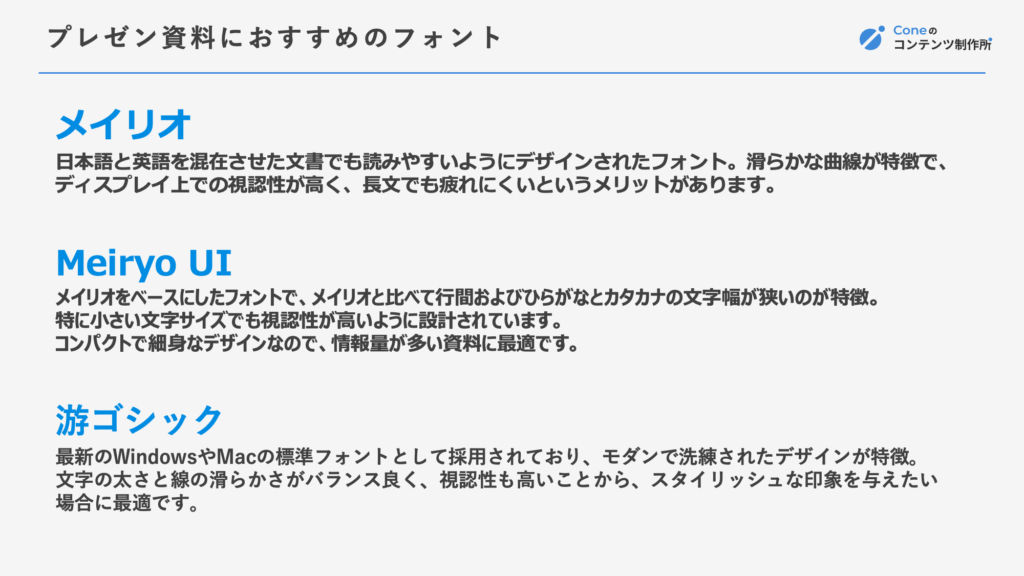

カラーと併せて、資料で使用するフォントも決めましょう。プレゼン資料におすすめのフォントを紹介しますので、ご参考ください。

メイリオ、Meiryo UIは視認性には優れますが、少しポップな印象のフォントなので、フォーマルな場でのプレゼンなどでは、游ゴシックの使用が無難です。

ステップ5.スライドマスターを設定する

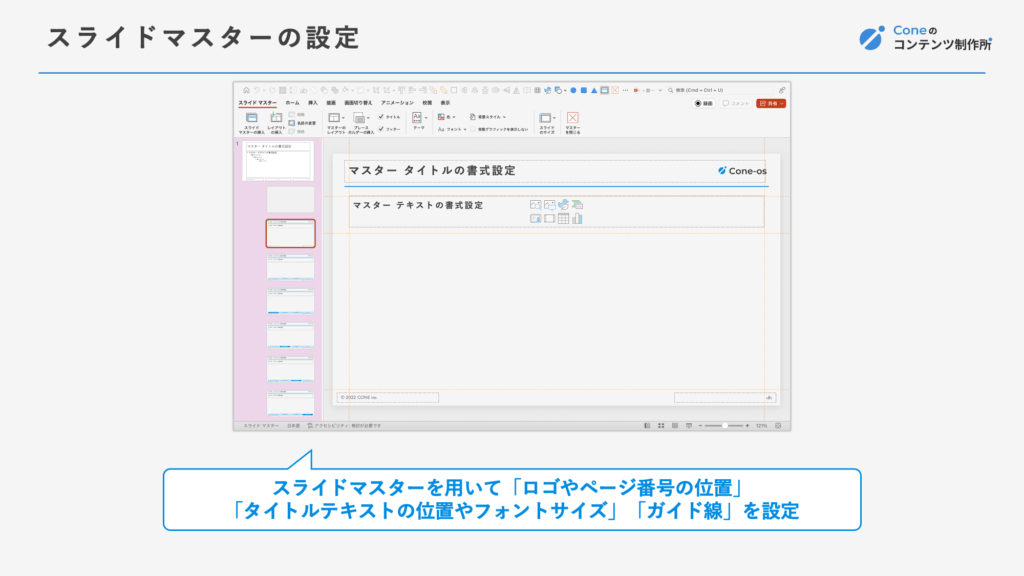

パワーポイントでプレゼン資料を作成する場合、「ロゴやページ番号の位置」「タイトルテキストの位置やフォントサイズ」「ガイド線」などはパワーポイントのスライドマスター機能を使用しましょう。

スライドマスターを活用すると、複数人で資料を作成することになった場合でも、ある程度は同じようなデザイン感で資料作成することができます。

スライドマスターにて資料フォーマットを統一することで、資料作成の時間の短縮やデザインの標準化を図ることができます。

スライドマスターの詳しい使い方は、以下の記事でも解説しています。

ステップ6.デザインを作成する

ここまでの構成作成や各種設定が完了したら、いよいよ実際にデザイン作成に取り掛かります。

基本的には『ステップ3.詳細の構成案を作成する』で作成した構成案に従ってページ割やデザイン作成をしていきますが、デザインに起こしてみて「情報が多すぎる」等あれば、適宜ページ分けしてください。

デザイン作成の際に良いデザインが思い浮かばなかったり、作業する手が止まってしまった際には、以下記事にて資料作成時に使える39個のデザインパターンをまとめていますので、ぜひご参考ください。最適なデザインイメージが見つかると思います。

プレゼン資料のデザインのコツ

ここでは、プレゼン資料のデザイン作成時に意識しておきたい、資料作成のコツを6つご紹介します。

- 見出し・ポイントだけを記載する

- 文字は大きく記載する

- 1スライド1メッセージを徹底する

- 静止画背景を用いて転換や緩急を使う

- 白背景ではなくグレー背景を使用する

- アニメーションは使わない

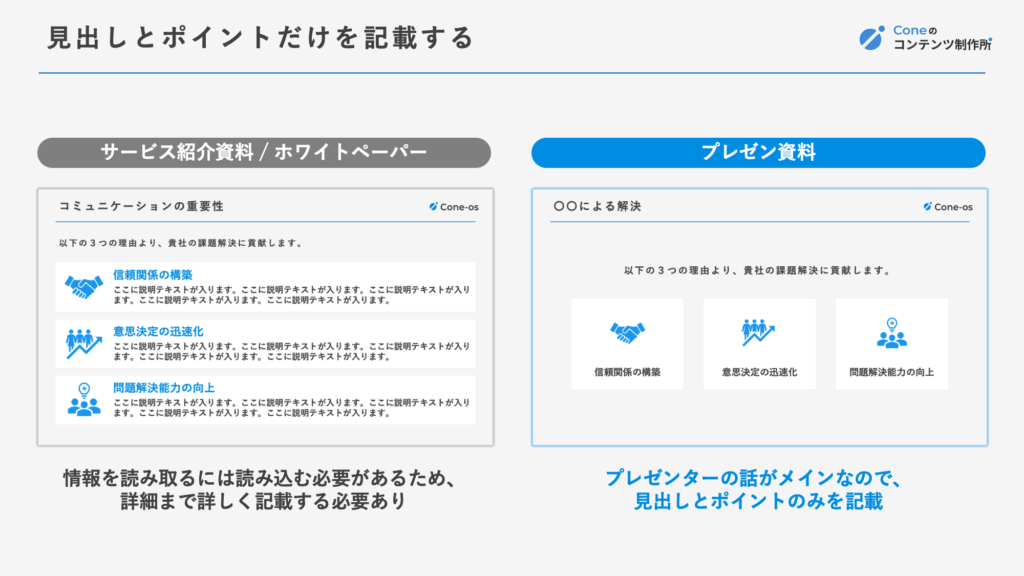

見出し・ポイントだけを記載する

プレゼン資料は、プレゼンターの話を補足するための資料になるので、説明したいことのすべての文章を資料に記載するのではなく、見出しやポイントのみをスライド内に入れることを意識しましょう。

読み物として使用される「サービス紹介資料」や「ホワイトペーパー」とは用途が異なるため、情報も要点のみに絞って資料に入れ込むと良いでしょう。

スライド内の情報量が多くなると、聞き手は「スライド内のテキストを読むべきか」「プレゼンターの話を聞くべきか」「テキストも読みながら話も聞くべきか」の判断が難しくなってしまいます。

聞き手が「プレゼンターの話を聞く人」になるよう、情報量を抑えて作成しましょう。

文字は大きく記載する

プレゼン資料に記載する文字はサービス紹介資料やホワイトペーパーなど、読み物として活用される資料よりも大きくすることを意識しましょう。伝えたいことをしっかりと伝えるためにも文字は大きく記載することが重要です。

スライドタイトル・スライド内で重要なポイントについては、目安として24pt以上に設定するのが良いでしょう。

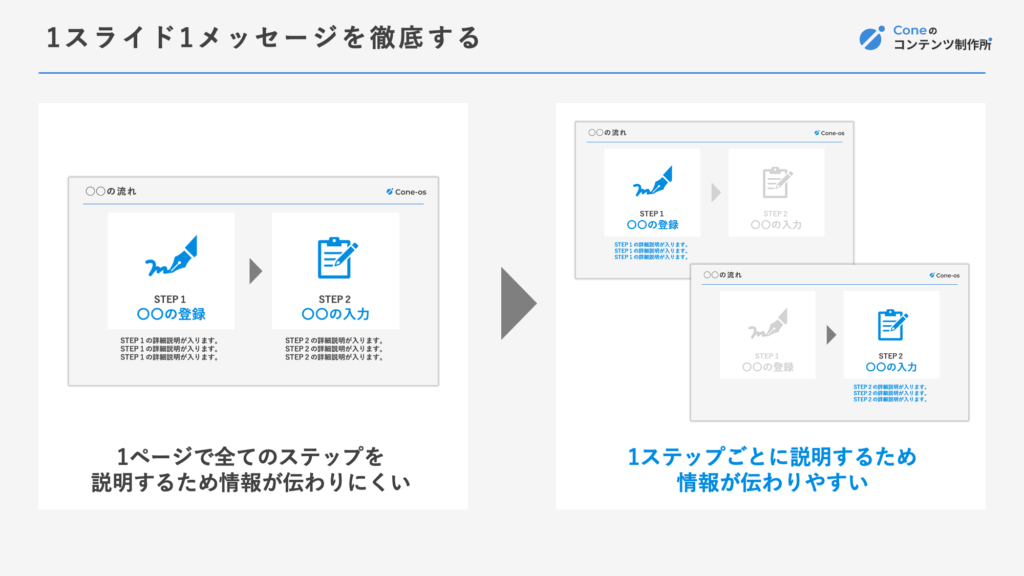

1スライド1メッセージを徹底する

プレゼン資料を作成する際は、1スライド1メッセージをとにかく意識しましょう。1スライド内に2メッセージ以上が入っていると、同じスライドを使って長時間話すことになってしまい、聞き手は飽きてしまいます。

例えば、ステップ1→ステップ2と続くような説明をする際には、1ページで全ステップを説明するのではなく、ステップ1で1ページ、ステップ2に1ページを使って説明するようにデザインしましょう。

また、同じようなデザインが続く場合でも、要点や説明したい箇所のみを強調するなどして、各スライドを差別化し、1スライド1メッセージを徹底するようにしましょう。

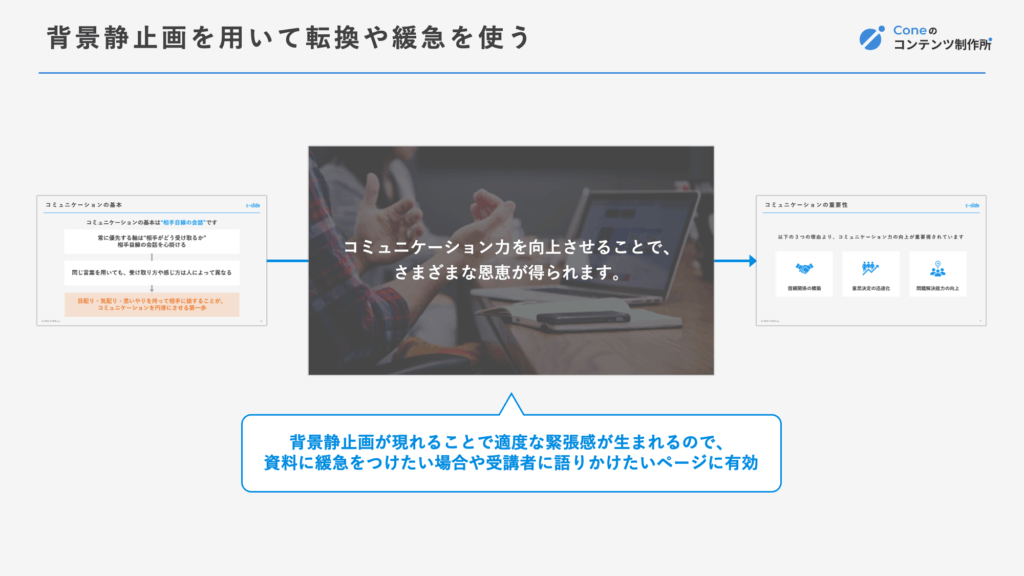

静止画背景を用いて転換や緩急を使う

プレゼンの内容の中で最も伝えたい重要なポイントを説明する際や、話の流れが大きく変わるタイミングでは、静止画背景に文字を置くことをおすすめします。

ずっと同じようなデザインのスライドが続くと、聞き手に重要なポイントが伝わらないだけでなく、プレゼンに飽きてしまう恐れがあるので、「転換」や「強調」をしたい場合や、資料に「緩急」をつけたい場合は静止画背景+テキストの表現をしてみましょう。

ただし、プレゼン相手が取引先や自社の代表や役員の場合や、権威性のある学会など、フォーマルな場面では、あまり背景画像を使いすぎないようにしましょう。また、使用する画像のテイストがプレゼンの場に合うものかどうかもしっかりと吟味するようにしましょう。

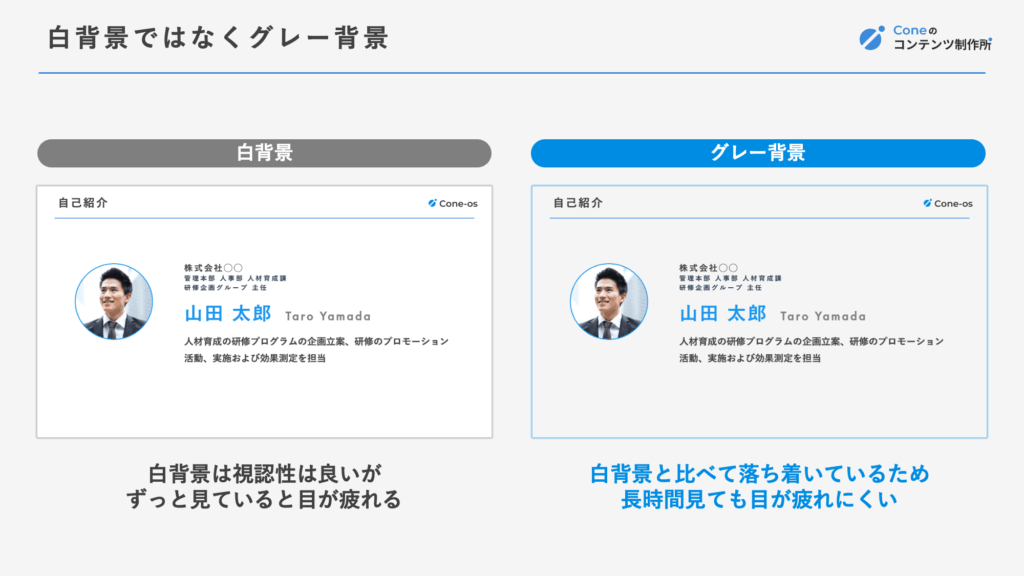

白背景ではなくグレー背景を使用する

プレゼン資料は、真っ白の背景を避けるようにしましょう。背景色が真っ白だと、スクリーンや画面に投影した際、画面がチカチカしてしまい聞き手が疲れてしまいます。背景色は真っ白ではなく、少しグレーがかった背景を採用しましょう。

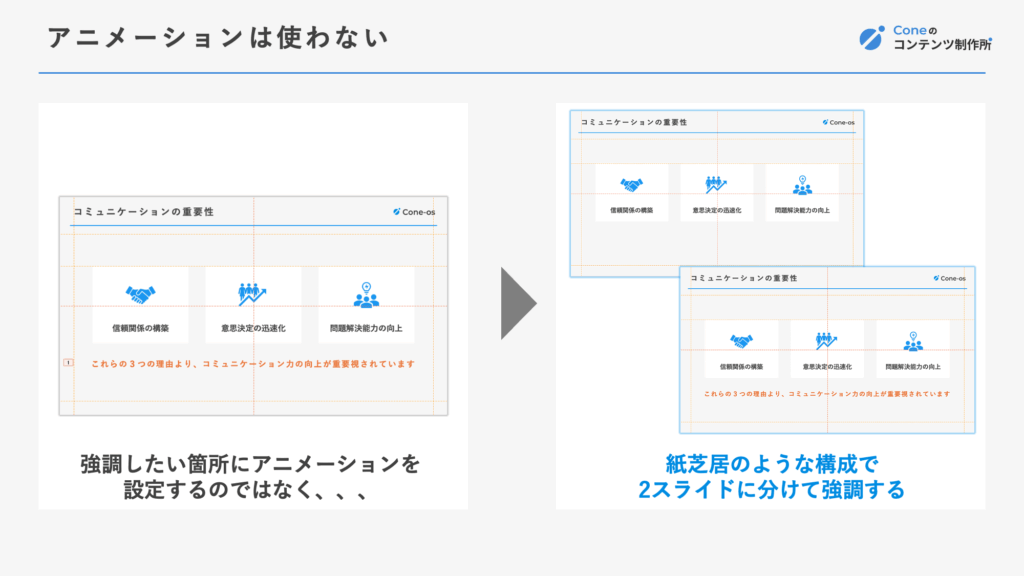

アニメーションは使わない

プレゼン資料には、アニメーションを使わないようにしましょう。

適切な箇所・適度な量のアニメーションの使用であれば問題ないですが、アニメーションが多過ぎたり派手過ぎたりすると、アニメーションばかりが注目され、肝心のプレゼン内容が聞き手の頭に入らなくなってしまいます。

他にも、アニメーションありきでスライドを作ると、紙やPDFにて配布した際に内容が伝わりづらくなってしまうというデメリットもあります。

また、アニメーションは意外と設定に時間がかかってしまうため、その時間を使って内容やデザインのブラッシュアップをした方が結果として良いプレゼン資料の作成につながるでしょう。

下記画像のように、アニメーションで強調したい箇所やテキストを表示させるのではなく、紙芝居のように2スライドに分けるようなスライド構成にすると分かりやすく表現できます。

- 1スライド目:強調したい箇所のみをスライドから削除したスライドを用意

- 2スライド目:強調したい箇所を含めた全ての情報をスライド内に入れる

まとめ

今回は、プレゼン資料の基本的な構成から作り方・デザインのコツまで解説しました。

プレゼンで成果を出すには資料デザインも重要ですが、プレゼンの目的を明確化することや、その目的を達成するための構成を作成することも非常に重要です。

理解しやすいプレゼン資料を作成しプレゼンの目的を達成するために、この記事が少しでも参考になれば幸いです。

本メディア運営元の資料作成代行サービス「c-slide」では、デザイン面だけでなく、目的に合わせた構成の提案からプレゼン資料の作成を支援することが可能です。

プレゼン資料以外にも、パワーポイント資料全般の支援が可能ですので、資料に関してお困りごと等ございましたら、ぜひお気軽にご相談くださいませ。