マニュアルの作り方と3つのコツ。作成時に参考になる見本付き

「業務マニュアルを作りたいけれど、どこから手をつければいいのかわからない…」そんな悩みを抱えていませんか?

マニュアルは、業務を効率化し、作業品質を一定に保つために欠かせない存在です。しかし、いざ作成しようとすると、目的の明確化や作成の手順など、押さえるべきポイントが多くて戸惑うことも。

そこで本記事では、マニュアルの役割や種類を解説したうえで、作成時に参考になる4つのステップを詳しくご紹介します。さらに、誰でも見やすく迷わずに使えるマニュアルを作るための3つのコツや実際の見本例も掲載。これを読めば、明日からでもスムーズにマニュアル作成に着手できるはずです。ぜひ最後までお読みください。

マニュアルの役割・目的

マニュアルは、業務の標準化や知識の共有を通じて、企業や組織がスムーズに業務を回すための重要なツールです。

作業手順やルールを統一することで、担当者に依存したやり方や、属人的なノウハウによる作業品質のブレを防ぎ、誰が作業を行っても一定の品質を保てるようになります。

新人研修や異動直後など、知識の蓄積がまだ少ない状況でも、マニュアルによって効率よく情報を得られるため、業務の立ち上がりがスピーディーになる点も大きなメリットです。

「マニュアルを整備する」ことで得られるメリットは他にもあります。

たとえば、機器トラブルが起きた際に「どの順番で何を確認し、どの部署に連絡すべきか」が明確に示されていれば、現場担当者が慌てずに対応できるでしょう。

さらには、改善点が見えやすくなるという利点もあります。業務手順が言語化・可視化されていると、担当者同士で「ここをこう変えると作業効率が上がるのでは?」といった具体的な議論がしやすくなり、継続的な業務改善が促進されます。

マニュアルの種類

マニュアルは、目的や利用シーンによってさまざまな種類に分けられます。それぞれのマニュアルには必要となる情報や構成が異なるため、まずはその違いを認識しておく必要があります。

ここでは、以下の代表的な3つの種類をご紹介します。

- 業務手順マニュアル

- 教育研修マニュアル

- 機器操作マニュアル

業務手順マニュアル

日常的に行われる業務の流れや手順を説明したマニュアルです。誰が作業を担当しても同じレベルで成果を出せるよう、作業工程を段階的にまとめています。

たとえば、顧客対応のフローや、商品発送のプロセスなどが該当します。漏れやミスを減らすだけでなく、新たに担当する人が素早く業務に慣れるためのサポートにも役立つでしょう。

【作成時のポイント】

| 工程を細分化する | 複雑な作業を大きなステップに分け、さらに細かいタスクごとに整理しましょう。 |

| 図やフロー図を活用 | テキストだけでは分かりづらい部分はイラストやフロー図などを挿入すると理解度が高まります |

| 実際の操作画面や写真を添える | 実務に即したビジュアル(例:パソコンのスクリーンキャプチャや作業現場の写真)を用いることで、読み手が具体的なイメージを持ちやすくなります。 |

教育研修マニュアル

新人教育や社内研修など、人材育成を目的としたマニュアルです。業界や企業での心得、業務に取り組む上での基本事項、知っておくべきルールなどを体系的に示します。

たとえば、ビジネスマナーやコンプライアンス、社内ツールの使い方などが含まれる場合が多いです。このようなマニュアルがあると、教育担当者や先輩社員の負担を軽減しつつ、新入社員や異動者が基礎知識を効率的に身につけることができます。

【作成時のポイント】

| 目的・ゴールを明確に | 「この研修で何を身につけてほしいか」を明らかにし、内容もそれに沿って構成しましょう |

| 基本的な概念から順序立てる | 前提知識がない状態でも理解できるように、専門用語や社内ルールは一から説明するのがおすすめです |

| 事例やケーススタディを交える | ただ知識を羅列するだけではなく、実際に発生しがちなシチュエーションを例示すると、学習効果が高まります |

機器操作マニュアル

設備や機材、ソフトウェアなどの操作方法を中心にまとめたマニュアルです。ボタン操作の手順や注意すべき安全面のポイント、トラブル発生時の対応策などを詳しく記載します。

作業現場やオフィスなどで使用する機器が複数ある場合は、それぞれのマニュアルを整備することで、利用者が正しい手順を確認しながら操作できるようになります。特に専門的な設備や高額機器については、誤操作のリスクを最小限に抑えるためにも操作マニュアルが欠かせません。

【作成時のポイント】

| 誤操作を防ぐための注意喚起 | 「ここで○○ボタンを押すとデータが消える可能性がある」など、リスクや注意点は目立つように記載しましょう |

| トラブルシューティングを掲載 | 予想されるエラーや不具合が起きた時の対処法を一覧化し、迅速な対応ができるようにします。 |

| 画像や図解を多用する | ボタン配置や画面レイアウトが複雑な場合は、写真やスクリーンショットを使って解説することが欠かせません。 |

マニュアルの作り方4ステップ

マニュアルを作成するうえで重要なのは、「業務手順の可視化」「チェックポイントの明確化」をしっかりと押さえることです。

上記3ポイントを踏まえてステップを進めると、よりわかりやすく、実務で使いやすいマニュアルを完成させることができます。ここでは、4つのステップに分けて解説していきます。

1:対象業務の決定・ゴールの策定

マニュアルを作る前に「標準化・効率化したい業務は何なのか」と「どうなったら目標は達成されたのか」という状態を明確にする必要があります。

マニュアルは作成し始めると、途中で目的がブレがちです。作ることが目的になってしまい、細部にこだわるがあまり、結局「なにを効率化したかったのか」わからなくなってしまいます。

どの業務を標準化・効率化するのか、どんな状態になったのかを最初に決めるようにしましょう。

例)

- 対象:中途社員へのオンボーディング業務

- ゴール:中途社員がすぐに業務に取り掛かり、〇ヶ月で戦力になること

2:必要項目・対象業務の可視化

次に、標準化・効率化したい業務をステップに切り分け、可視化します。

※ 以下本記事冒頭で説明したマニュアルの種類別に説明

A:「教育研修マニュアル」であれば、研修相手が目指すべき状態に達成するために必要な学習項目を洗い出します。

B:「業務手順マニュアル」であれば、効率化したい業務をステップごとに切り分けて詳細を書き出します。

C:「機器操作マニュアル」であれば、機器操作について質問が多いシーンを書き出します。

例)ここでは、B「業務手順マニュアル」を例に考えてみます。下記のようなイメージです。

- 対象:中途社員へのオンボーディング業務

- 可視化:

- 1:中途社員から書類の提出の受領

- 2:役割・目標のディスカッション

- 3:各種社内システム・ツールのアカウント発行

- 4:企業文化・事業理解

- 5:最初の課題提出・フィードバック

- 6:業務割当

- 7:振り返り・初期評価

3:各ステップのチェックポイントの整理

次に、切り分けたそれぞれの業務においての「注意点」「チェックポイント」を整理します。

例)先程の例で続けて考えてみます。

- 対象:中途社員へのオンボーディング業務

- ステップ2:役割・目標のディスカッション

- ✔:従業員は自分の役割を理解できたか

- ✔:従業員の目標は設定できたか

- ✔:参画したいプロジェクトは議論・仮決定できたか

上記のように「単なる業務進行」だけではない、意識すべき・抑えておかないといけないポイントを洗い出します。そうすることで、ぬけもれのない業務進行だけではなく「だれでも同じクオリティで仕事ができるようになる」マニュアルになっていきます。

4:マニュアル作成ツールの選定・作成

ここまででマニュアルの骨子ができてきたと思いますが、最後にマニュアルを作るツールを選定します。

マニュアル作成には、以下のようなツールがありますのでご参考までに。

| 種類 | 特徴 | 例 |

|---|---|---|

| パワーポイント | 画像でわかりやすく伝えることができる | ・新人教育研修 ・社内システムの使い方 |

| エクセル | 一つの業務に対してのチェックシートでぬけもれ防止に | ・トイレ掃除チェック ・デザインポイントチェック |

| Word | スポットではなく中長期的な業務の標準化に | ・新入社員オンボーディング ・顧客分析 / 市場調査 |

また、上記Microsoft製品だけではなくマニュアル作成ツールもありますので、検索してみてください。

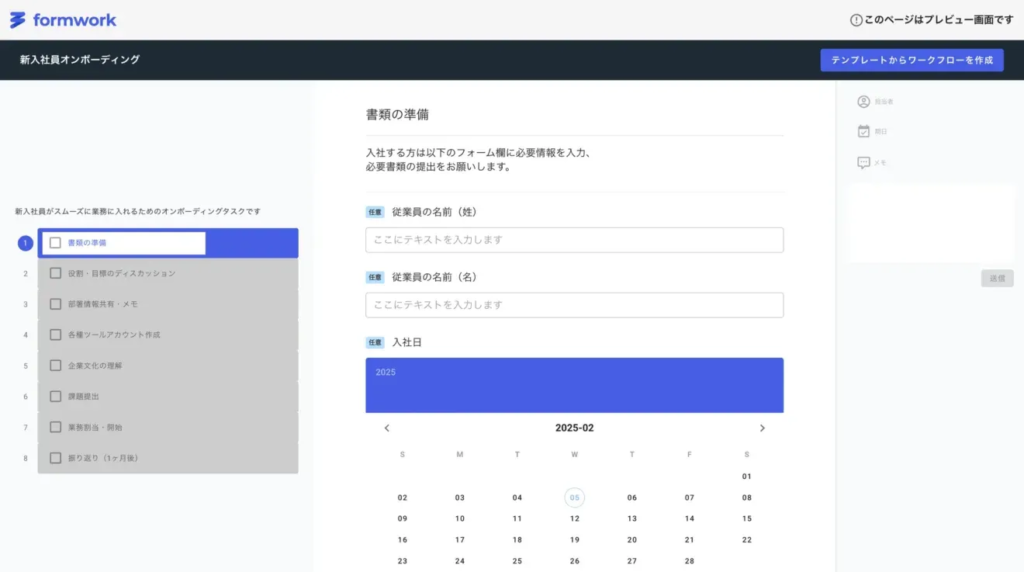

弊社からはformworkという「フォーム作成・タスク実行ツール」を提供しています。ステップ式のフォームを作成し、カンバン形式で進捗管理までできるツールとなっています。

今回例にして説明した「中途社員へのオンボーディング業務」をマニュアル化し、ひとつのフォームにまとめたものが以下になりますので見てみてください。

- テンプレートリンク:こちらから

マニュアル作成時の3つのコツ

以下3つのコツを抑えることで「わかりやすく」「運用しやすい」マニュアルを作成することができるようになります。

- 重要な部分を目立たせる

- 目次を挿入する

- フォーマットは統一しておく

重要な部分を目立たせる

マニュアルは思っているよりちゃんと見てもらえません。そのため「本当に見逃してはいけない最重要事項」は目立つようにしておく必要があります。

パワーポイントでのマニュアル作成例であれば以下のようなイメージとなります。

上記は「扱う素材サイトの指定」ですが、その中でも「ダウンロード形式」は「SVGで」という部分が強調されていると思います。

このように重要な部分を目立たせることが「作業者目線」のマニュアル作成であり、だれもが同じ業務ができるようにするポイントなのです。

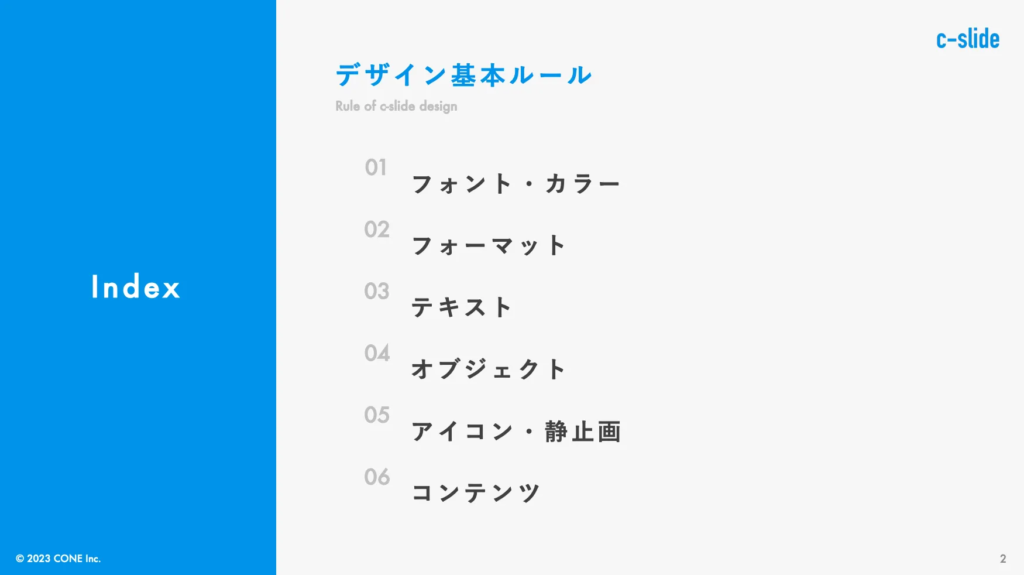

目次を挿入する

次のコツは、マニュアル作成時は「目次を差し込みましょう」ということ。以下のようなスライドにあたります。

理由は「今マニュアルの項目のどの部分を見ているかわからなくなる」からです。切り替えポイントがないと、自分が欲しい情報がすぐ見つからないのです。

そのため、できるだけ目次は細かく用意し、各所に挿入するようにしましょう。

フォーマットは統一しておく

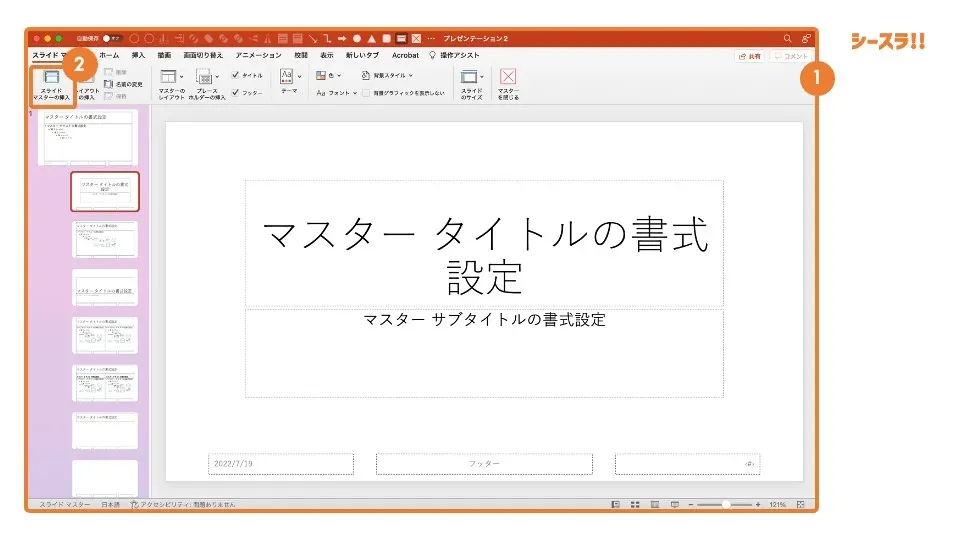

最後に「フォーマットを統一していく」というコツです。

マニュアルは、頻度は人や企業によって異なるものの、更新や調整がつきものです。そのため、その更新・調整がしやすい状態に保っておく必要があります。

パワーポイントであれば、スライドマスターという機能で設定できます。スライドマスターは、プレゼンテーション全体の書式やレイアウトを設定できる機能です。

スライドマスターでデザインを変更すればすべてのスライドが変更されるため、編集の手間を省くことができ、都度のマニュアル調整に時間をかけずに済みます。

スライドマスターの設定方法は以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:【パワポ】スライドマスターの使い方。編集方法〜活用方法を紹介。

また、弊社Coneは資料作成代行サービスc-slideを運営しており、パワーポイントでのマニュアル作成の代行も実施しています。お困りの方はお気軽にご相談ください。

→ 資料作成代行サービス:c-slideサイトへ

マニュアル作成時の参考例

最後に、Webに公開されているマニュアルをいくつか紹介します。マニュアル作成時の参考までにご覧ください。

SalesNow文面作成マニュアル

フォーム営業時に参考になる文面作成マニュアルです。フォーム営業を実施する際に見返しながら業務を実施できるようになっています。

フォーム営業を行う際のコツから対象別にパターンが用意されていたりと「教材」兼「業務手順」の役割を果たすものです。

スペース掲載マニュアル(スペースマーケット)

レンタルスペースプラットフォームである「スペースマーケット」の使い方マニュアルです。機器操作マニュアルに近い類のマニュアルで、画面キャプチャや注意点がわかりやすく記載されています。

営業パーソンの説明がなくてもだれでもスペースマーケットの操作がわかり、使いこなせるようなビジュアルになっています。

まとめ

マニュアルを作成する際は、まず「どんな業務を」「どのような目的で」「誰に向けて」作るのかをはっきりさせることが大切です。そのうえで、前提意識を言語化し、手順を可視化していけば、誰が読んでも同じように作業を進められる有用なマニュアルが完成します。

さらに、重要な部分を目立たせたり、目次を挿入したり、フォーマットを統一するなどの工夫を施すことで、読み手の混乱を防ぎ、マニュアルを使うメリットを最大化できます。

本記事で紹介したポイントやステップを参考に、実際にマニュアルを作成・運用しながら、随時アップデートしていきましょう。マニュアルは一度作って終わりではなく、組織の成長や業務の変化に合わせて常に最新状態を維持することがポイントです。これを機に、より円滑な業務プロセスの構築を目指してみてください。