seo内製化(インハウスSEO)とは?体制づくり・成功させるためのステップを解説

近年、BtoB企業でSEOを内製化(インハウスSEO)する動きが急速に増えています。これまでコンテンツ制作を外部に丸投げしていた企業では、「成果が出るまでのスピードが遅い」「記事の質が上がらない」「社内にノウハウが蓄積されない」といった課題が顕著になってきたからです。

BtoBのSEOで本当に成果を出すためには、単に「作業」を内製化するだけでは不十分です。重要なのは、「事業理解」と「戦略」を自社で握ることです。

弊社Coneでは、SEOを全て内製化で行っています。この記事では、BtoB企業が外部依存体質から脱却し、事業成長に直結するコンテンツを再現性高く生み出すためのロードマップを弊社のナレッジやノウハウ全て詰め込みました。

「なぜ内製化すべきか」から、成果を保証する「記事構成10ステップ」そして「投資対効果(ROI)を高めるリライト戦略」まで、具体的な実行手順を徹底解説します。

この記事を読み終える頃には、あなたの会社でも「すべてを内製化する必要はないが、戦略を内製化する必要がある」という結論に至り、最小限のリソースで成果を最大化するハイブリッド体制の青写真が描けるはずです。

本メディアを運営する株式会社Coneの記事作成代行サービス「c-blog」のサービスサイトはこちら

▼ c-blogのサービス紹介と支援の流れ、資料ダウンロード!▼

目次

なぜBtoB企業はSEOを内製化(インハウスSEO)すべきなのか?

近年、BtoB企業でもSEOを内製化(インハウスSEO)する動きが急速に増えています。外注だけで運用していた場合、成果が出るまでのスピードが遅く、社内にノウハウが蓄積されないという課題が顕著になってきました。

ここでは、全て改鋳することのリスクや成果に直結する3つの目標について解説します。

「全てを外注する」ことのリスクと内製化のメリット

多くのBtoB企業がWeb集客を始める際、手っ取り早く結果を得るためにSEO対策やコンテンツ制作を外部の専門業者に依頼します。これは初期段階では有効な選択肢ですが、すべてを外部に委ねる「外注依存」には、BtoB特有の大きなリスクが伴います。

| 外注依存がもたらす重大なリスク | SEO内製化の決定的なメリット |

|---|---|

| 深い事業理解の欠如 | 深い事業理解に基づくコンテンツ設計が可能となり、顧客の課題を解決しCVに繋がる記事が作れる |

| E-E-A-T(専門性・信頼性)の担保の難しさ | 営業・開発部門などの社内専門家(ナレッジホルダー)から一次情報を引き出し、競合に勝てる高品質な記事を作成できる |

| 知識・ノウハウの欠如と流出 | 制作過程で得られたノウハウが社内に資産として蓄積され、担当者の入れ替わりがあっても継続的に活動できる |

| コストの硬直化と柔軟性の欠如 | PDCAサイクルを自社にて高速で回せるようになり、市場や競合の変化に迅速に対応できる柔軟な体制が構築される |

BtoB企業が目指すべきは、単なる「作業の内製化」ではなく、「戦略の内製化」です。戦略を自社で握ることで、コンテンツが単なるWebページではなく、事業成長に直結する「投資」へと変わります。

内製化で目指すべき「成果直結」の3つの目標

SEO内製化を成功させるには、「アクセス数を増やす」といった曖昧な目標ではなく、事業貢献度に焦点を当てた明確な目標を設定することが重要です。

目標1:事業理解に基づく「独自ナレッジ」の恒常的創出

内製化チームは、単なるWeb上の情報をまとめるだけでなく、自社の成功事例やデータ、専門知識を組織的に記事に組み込める状態を目指しましょう。競合が真似できない独自の知見をコンテンツ化することで、BtoBで最も重要なE-E-A-T(専門性・信頼性)を強化し、コンバージョン(CV)を達成する記事を生み出すことができます。

目標2:再現性のある「制作オペレーション」の確立

担当者のスキルや経験に依存せず、誰でも同じ品質、同じ手順で成果につながる記事を作成できる「型(フレームワーク)」を社内に確立しましょう。これにより、コンテンツの品質が一定に保たれ、担当者の入れ替わりがあっても継続的に成果を出せる体質を作ることができます。

目標3:SEO投資対効果(ROI)の定量管理

作成した記事を「作業」ではなく「投資」として捉え、記事単位でどれだけ売上や利益に貢献したかを数字で計測できる管理体制を構築しましょう。このROI管理により、マーケティング活動が事業貢献度の高い戦略的活動として位置づけられ、リソース配分や予算確保の根拠となります。

SEOの内製化に必要な体制や必要な人材

内製化を成功させるには、単に「記事を書く人」を採用するだけでは不十分です。BtoBコンテンツの成果は、深い事業理解と戦略的な企画にかかっているため、体制設計こそが成功の鍵を握ります。

SEO内製化のための基本体制モデル

内製化体制は、大きく分けて「戦略設計」「コンテンツ制作」「社内連携」の3つの機能を担う必要があります。特にBtoBでは、コンテンツを「専門性」と「一次情報」で満たすため、社内のナレッジホルダーとの連携が不可欠といえます。

| 役割(ポジション) | 機能と主な担当業務 | 内製化における重要性 |

|---|---|---|

| コンテンツディレクター | ・戦略設計(KW選定、CV設計) ・記事構成の最終承認 ・KPI / ROI管理 ・チームの進捗管理 | 事業戦略とコンテンツを同期させる役割があり、深い事業理解と分析能力が必須 |

| コンテンツライター | ・構成案に基づいた執筆 ・データや図解の作成補助 ・情報収集 | 記事制作の実行責任者で、BtoBの専門情報を分かりやすく翻訳するライティングスキルが求められる |

| ナレッジホルダー | ・営業部門 ・開発部門 ・カスタマーサポート などの専門知識や顧客の生の声を持つ担当者 | 記事のE-E-A-T(専門性・信頼性)を担保するための一次情報提供元 |

SEOの内製化を一人の担当者だけで行うことは簡単ではありません。

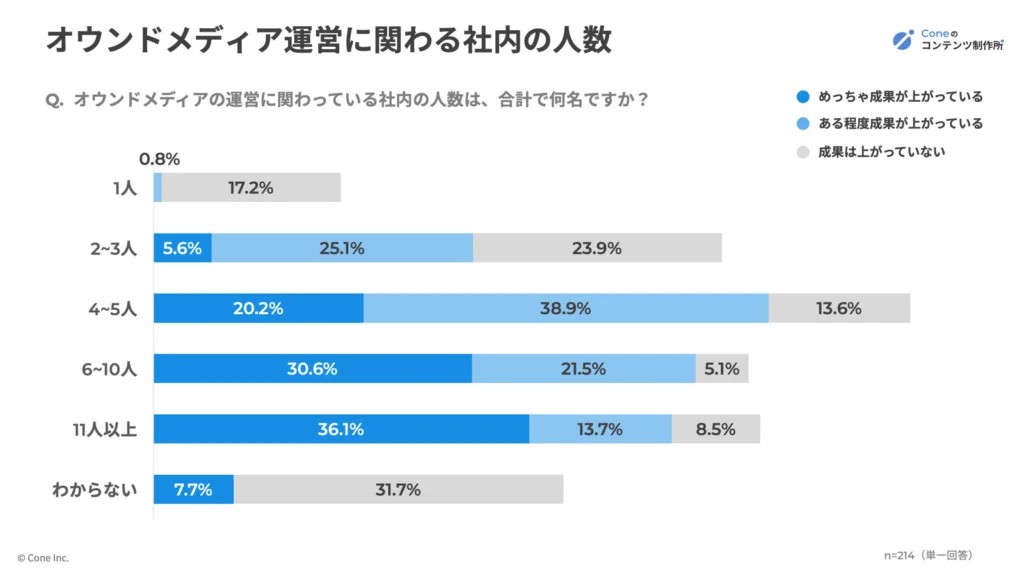

実際に、弊社が独自で行った「オウンドメディアの運営体制」に関する調査では、オウンドメディアから成果(売上)が出ている企業は少なくとも4人以上で運営していることがわかりました。

このように、関わる人数に応じて成果も比例するという結果から、全社的に取り組むことが重要だということが分かります。

この調査の全文は以下の記事にて確認できるので、気になる方はご覧ください。

関連記事:オウンドメディアで成果を出すには「内製」か「外注」か?

内製化で成果を出すための人材要件

SEOの内製化を成功させるためには、単なる「SEO知識」を持つ人を配置するのではなく、「事業理解」と「実行の再現性」を持つ人材を配置する方が大切です。特にBtoBでは、コンテンツを「専門性」で満たすために、一般的なライティングスキルとは異なる独自の能力が求められるからです。

ディレクターとライターに求められるスキルについて解説します。

コンテンツディレクターに必須な能力:「戦略家」としての資質

コンテンツディレクターは、記事制作の「司令塔」であり、「戦略のオーナー」です。この役割は、事業課題をコンテンツを通じて解決できる能力が必須です。

| 必須能力 | 具体的に求められる行動と役割 |

|---|---|

| ① 事業理解と課題設定力 | 自社サービスが顧客のどの課題を解決し、業界内でどのような立ち位置にあるかを深く理解している。 曖昧なキーワードではなく、売上に直結する問いを記事テーマに設定できる。 |

| ② 戦略的な分析・企画力 | 検索意図(読者が何を求めているか)と、自社の提供価値を深く結びつける。 12ステップ構成などのフレームワークに基づき、売れる構成設計を設計できる。 |

| ③ PDCAとROIの管理能力 | 記事の公開後、アクセスやCVRを分析し、リライト戦略に基づき、リソースを最も効果的な記事に集中投下する判断ができる。 |

ディレクターがSEO記事の方向性を握っているため、事業理解や顧客分析、SEO戦略設計などを担えるようになることが重要になります。

コンテンツライターに必須な能力:「一次情報の翻訳家」としての資質

ライターは、ディレクターが作った戦略(記事構成)を、読者に響く形に「実行」する役割を担います。単なる文章力ではなく、「伝達力」が求められます。

| 必須能力 | 具体的に求められる行動と役割 |

|---|---|

| ① 一次情報の「翻訳力」 | 社内専門家からヒアリングした難しい専門用語や、独自の技術的なナレッジを、ターゲット読者(例:導入検討企業の担当者)が理解できる言葉に変換できる。 |

| ② 図解・視覚化の実行力 | 複雑な手順や概念を説明する際、文字だけでなく、図解やキャプチャを自ら作成し、視覚的に分かりやすく表現できる。 |

| ③ 構成の「忠実な再現性」 | ディレクターが設計したH2/H3の順番や論理の流れ、CVポイントを正確に守り、個人の感情や独自の解釈を入れずに執筆できる。 |

ライターはただ文章を書くだけではなく、コンテンツディレクターの方向性や意図を汲み取った上で記事を作成する必要があります。つまり、ライターも事業理解はもちろん、SEO戦略部分から積極的に絡んでいく必要があるということです。

内製と外注を組み合わせる「ハイブリッド体制」が一番効果的

ここまで、SEOの内製化に必要な運営体制や必要人材について解説しましたが、中にはそこまで人材やリソースをかけれない企業も多いと思います。

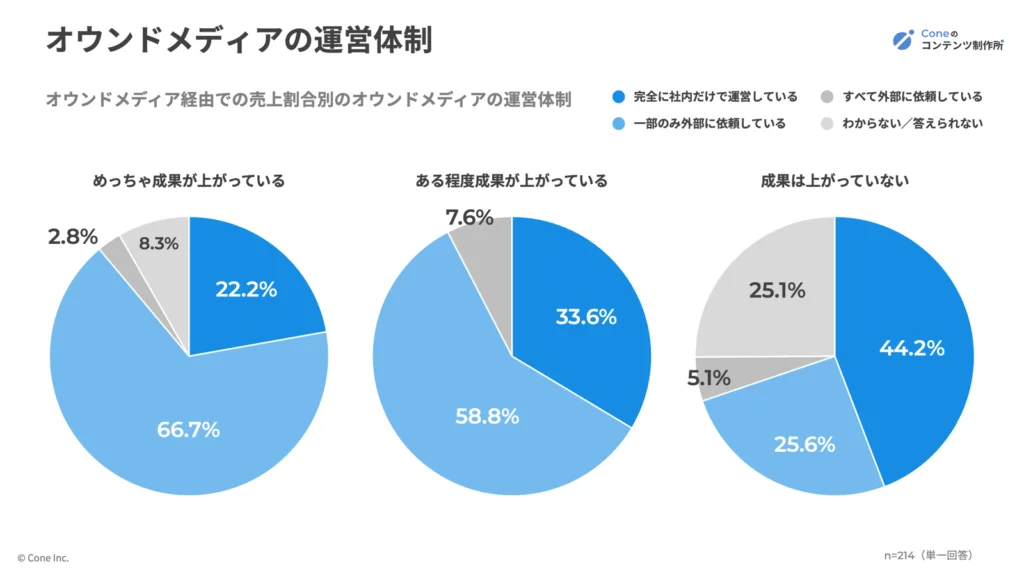

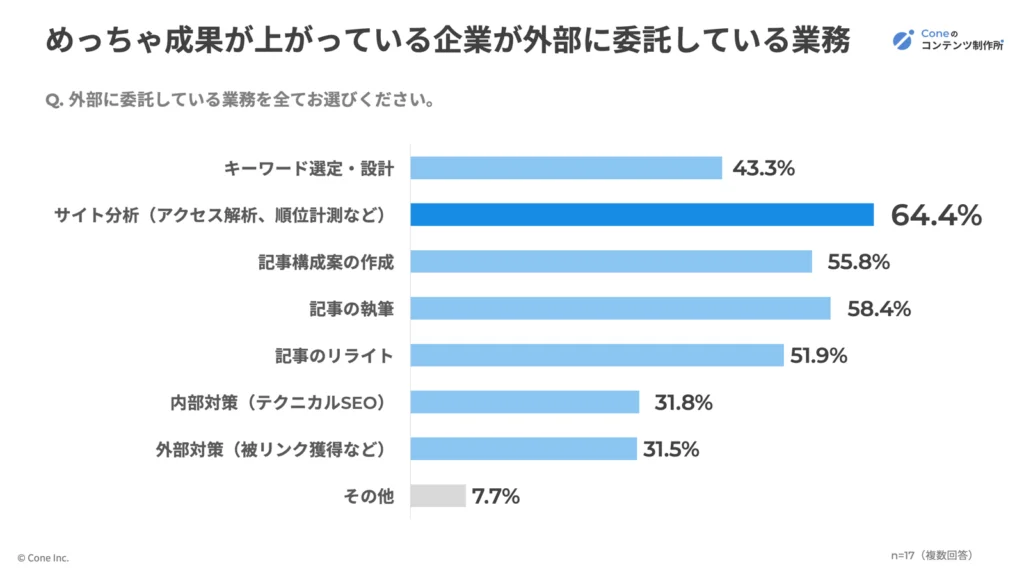

実は、オウンドメディアから成果を上げている企業の約6割は一部の業務を外注しているという事実が、独自調査によって明らかになりました。

逆に、成果は上がっていないと回答した企業は、全てを内製化している割合が高いことが分かります。

では、成果が上がっている企業はどの業務を外注しているのでしょうか。以下のグラフは成果が上がっている企業が外注している業務割合になります。

記事構成案の作成や記事の執筆・リライトを外注している企業の割合が多く、逆に、戦略的な業務は依頼していないことから、この部分を内製化しているということが分かります。

この調査結果と内製化の成功原則から導かれる結論は、「戦略(何を、なぜやるか)とノウハウの蓄積は内製し、作業(どう実行するか)は外部の力を借りる」というハイブリッド体制こそが、リソースの限られたBtoB企業にとって最も現実的かつ効果的なアプローチであるということです。

具体的には、コンテンツディレクターがコアな戦略業務に集中できるよう、執筆やリライトといった実行業務を外部パートナーにアウトソースすることが、成果への最短ルートとなります。

この調査の全文は以下の記事にて確認できるので、気になる方はご覧ください。

関連記事:オウンドメディアで成果を出すには「内製」か「外注」か?

弊社Coneが運営する、記事作成代行サービス「c-blog」では、記事の構成作成や執筆はもちろん、SEOの戦略部分まで支援しておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

内製化で結果を出すための記事構成の作り方「10ステップ」

成果直結型のBtoBコンテンツを作るためには、属人的なライティングスキルに頼るのではなく、執筆前の「分析と設計」を徹底的に標準化する必要があります。

弊社Coneでは、この分析プロセスにリソースを集中投下することで、誰でも高品質な記事を再現できるようにしています。

ここでは、実際に弊社で行っている構成作成方法を10ステップに分けてご紹介します。

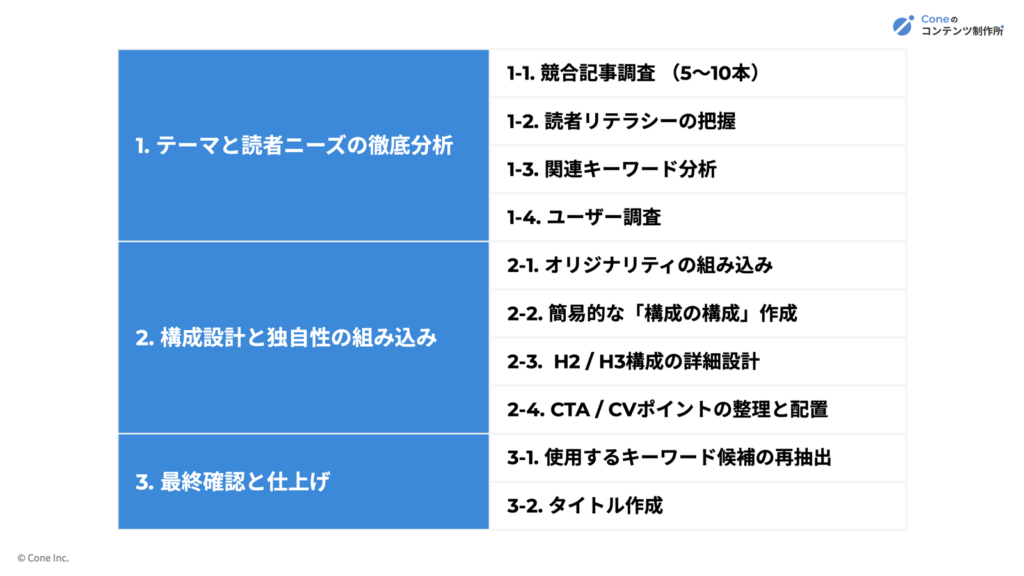

1. テーマと読者ニーズの徹底分析

まずは、構成を作成する前に、記事の網羅性(情報量の過不足)と深度(読者の知識レベル)を確保し、「読者が本当に知りたいこと」を正確に把握することが大事です。

テーマと読者ニーズを分析する手順は以下になります。

- 競合記事調査 (5~10本)

- 読者リテラシーの把握

- 関連キーワード分析

- ユーザー調査

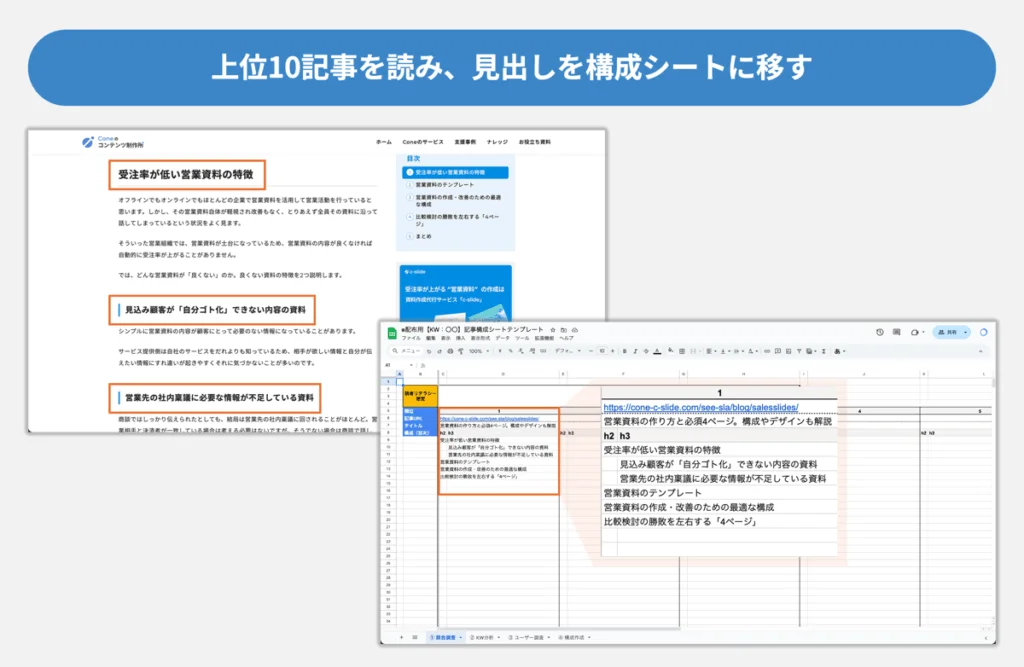

1-1 競合記事調査 (5~10本)

ターゲットキーワードで実際に検索し、検索結果の1位から10位までの記事を読み込みます。この工程を行うことで「読者が求めている情報の全体像」と「Googleが上位表示に必要だと判断しているテーマの幅」を把握することができます。

確認した記事の内容をまとめて比較するために、スプレッドシートなどにまとめておくと、後々見返す際に役に立ちます。弊社では、独自で作成した「構成作成シート」で競合記事を管理しております。

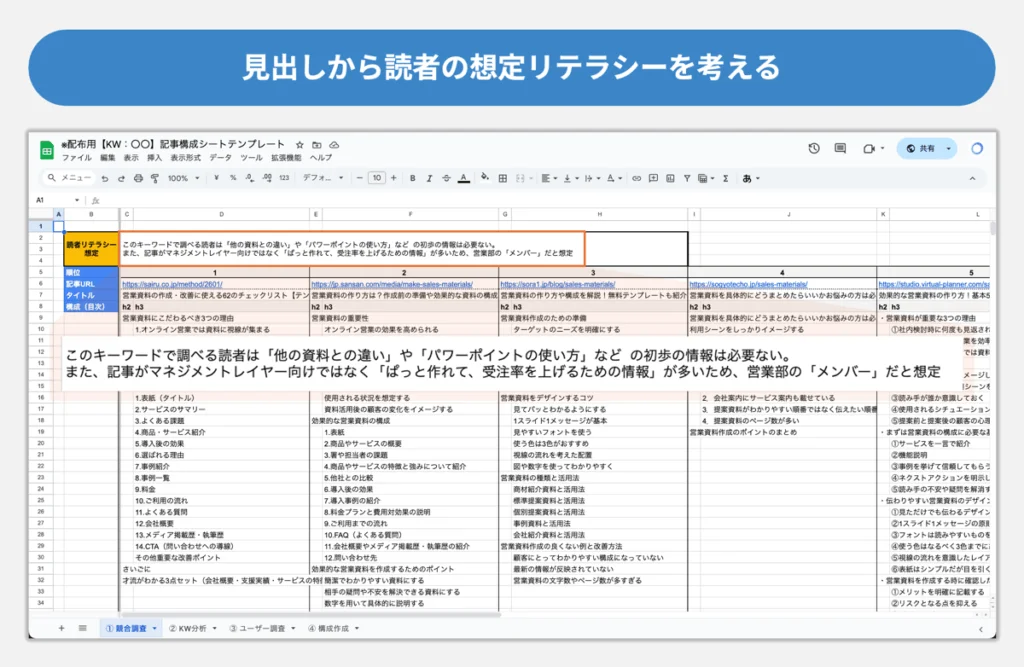

1-2 読者リテラシーの把握

上位1位から10位まで全て読み込み、見出しをシートに反映させたら、「読者の想定リテラシー」を洗い出しましょう。

ここは、ニーズではなくリテラシーを分析するパートなので、間違わないように注意しましょう。

1-3 サジェストキーワード分析

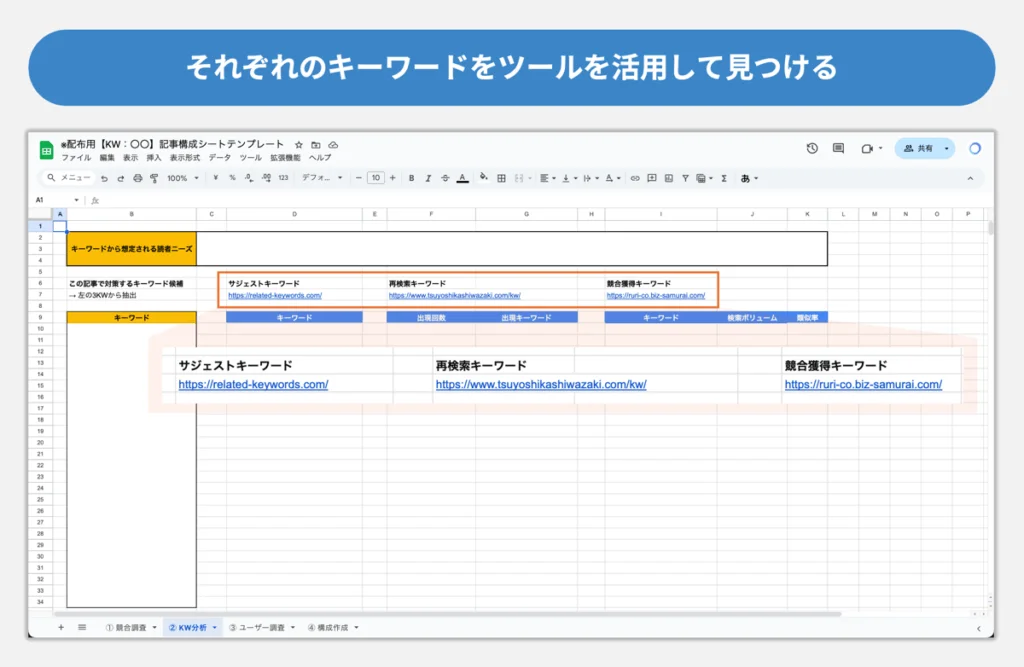

次に、Googleの検索窓やラッコキーワードなどのツールを使用し、メインキーワードとセットで検索されているニーズを収集します。例:「SEO 内製化 やり方」「SEO 内製化 失敗」など、関連性の高い具体的な疑問を洗い出します。

それぞれの関連キーワードを出せるツールのリンクがあるため、ツール内でターゲットキーワードを入力し、それぞれコピーしてください。

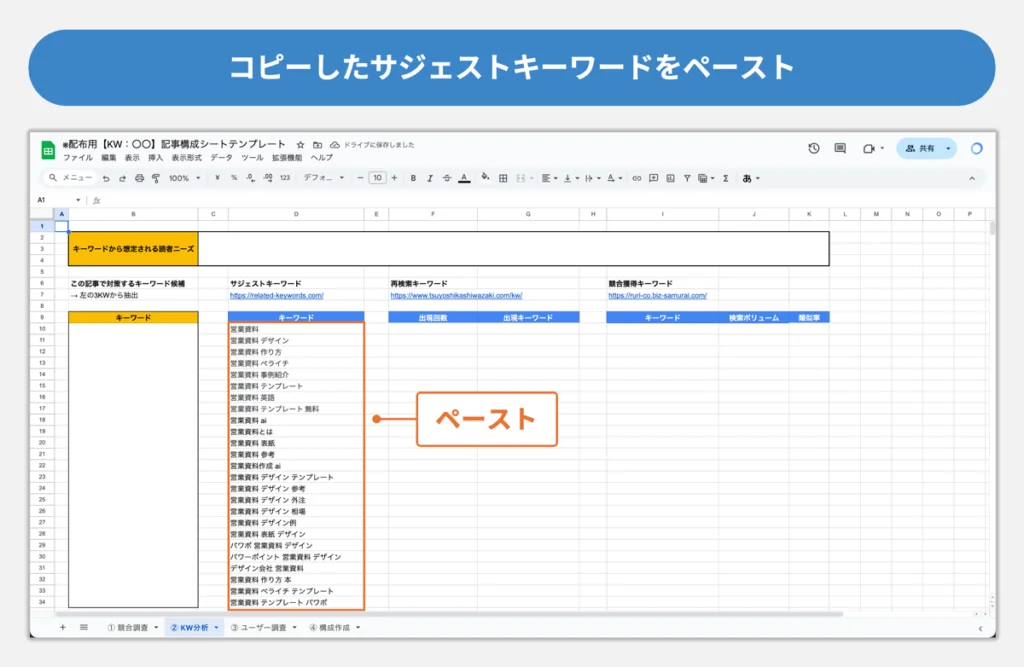

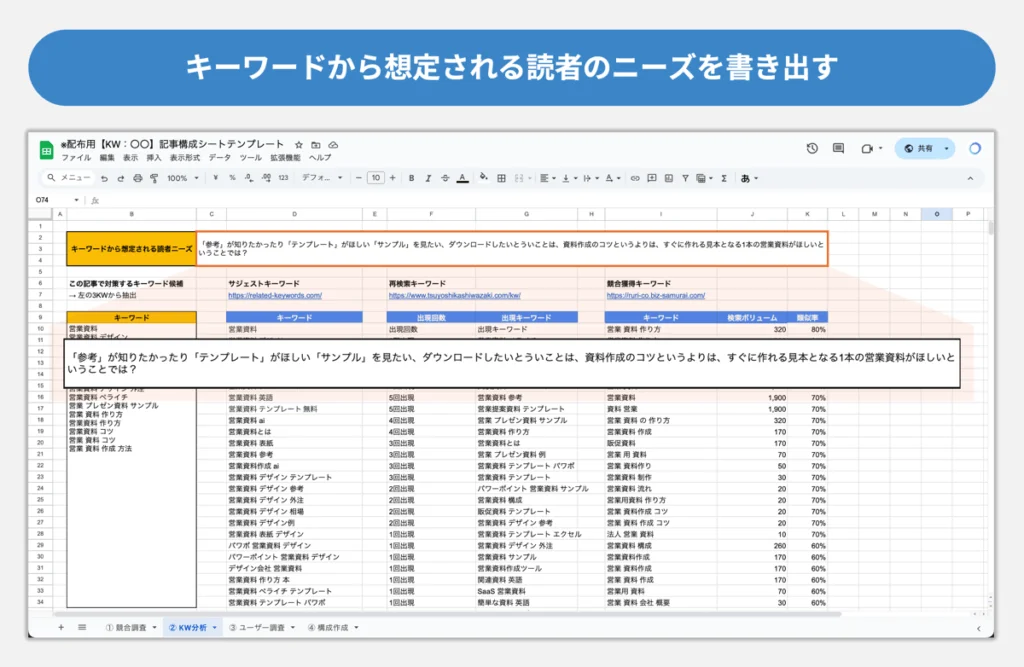

コピーしたキーワードを対象の箇所にペースを行い、要素を蓄積します。全てペーストしたら、ここまで出してきたキーワードから想定できる「読者のニーズ」を洗い出します。

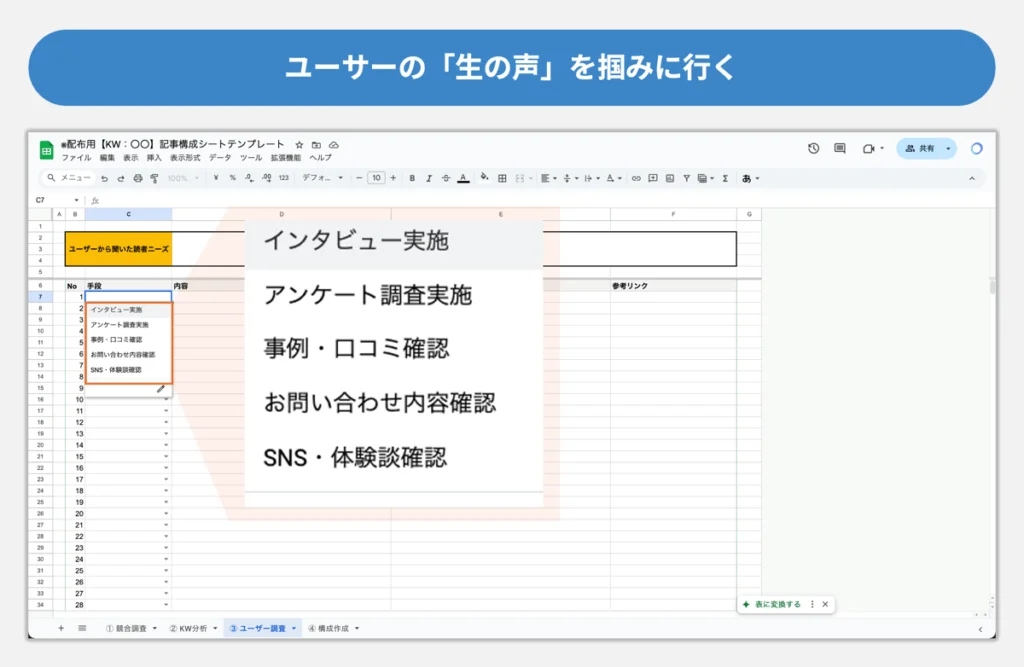

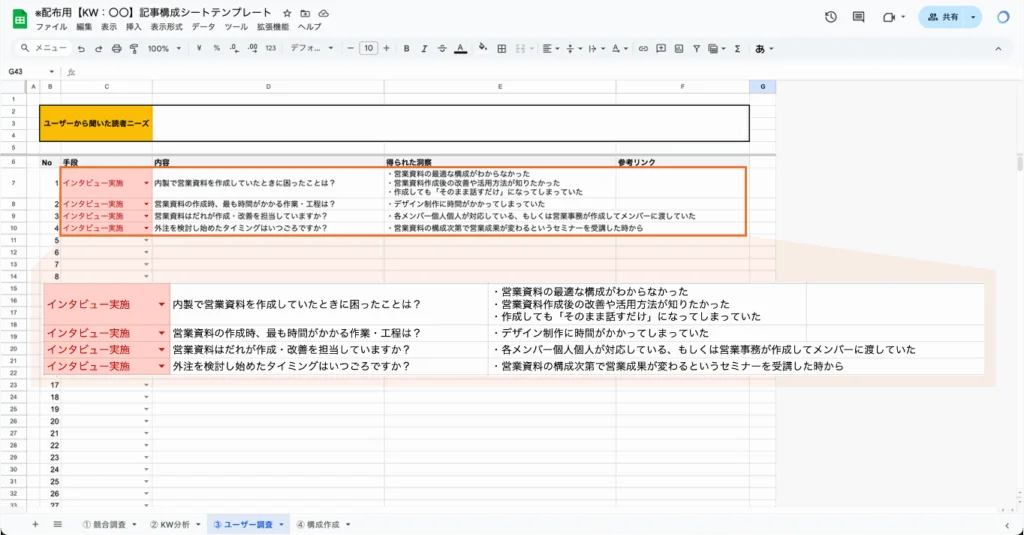

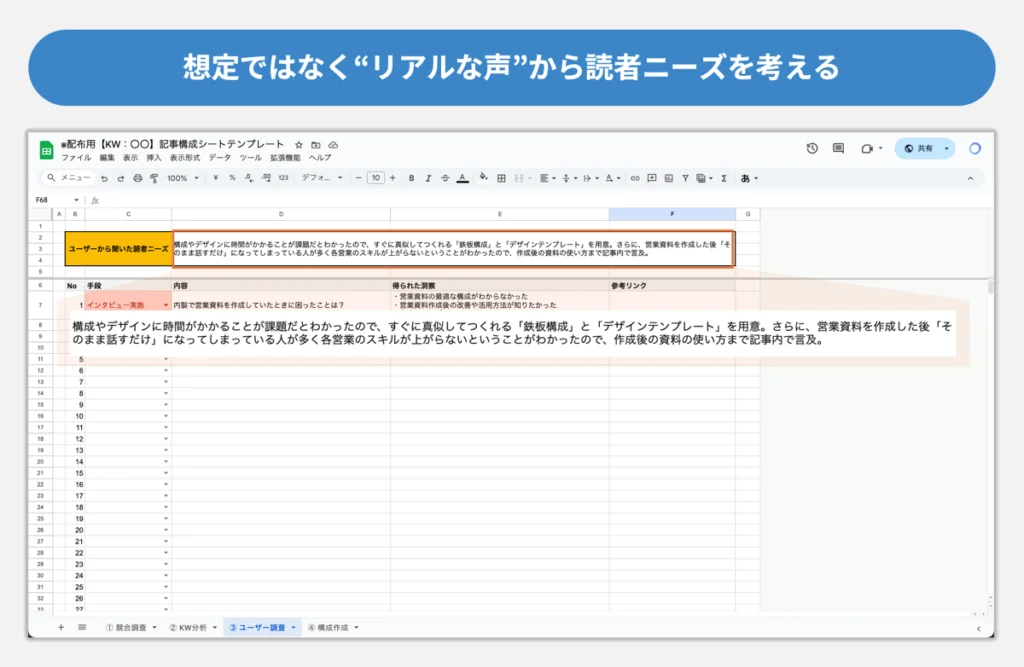

1-4 ユーザー調査

ここまでで、「想定のリテラシー」と「想定のニーズ」が出せたので、次に実際のユーザーの声を拾いに行きます。

例えば、営業部門やCS部門などナレッジホルダーを通じて、実際の顧客や見込み客にヒアリングを行います。検索時の「真実のニーズ」や、顕在化していない「生の悩み」を掴むための定性調査です。

この工程では、キーワードツールだけでは得られない独自の一次情報を取得することが目的です。この一次情報こそが、SEO記事のE-E-A-Tを高めるための強力な武器となります。

ここまでが、構成を作成する前段階の工程になります。いきなり構成を作成してしまうと、SEOで最も大事な読者視点が抜け落ちてしまうので、時間をかけて行うことをおすすめします。

上記で使用した構成作成シートは、以下の記事にて無料でダウンロードして使用することができるので、気になるかたはぜひ使用してみてください。

2. 構成設計と独自性の組み込み

ここまでの分析結果は、まだ単なる情報群です。ここからのフェーズでは、それらの情報を論理的な流れに整理し、CV(コンバージョン)に繋がる導線と競合に勝つための独自性を組み込みます。

構成設計と独自性の組み込みの手順は以下になります。

- オリジナリティ戦略の組み込み

- 簡易的な「構成の構成」作成

- H2 / H3構成の詳細設計

- CTA / CVポイントの整理と配置

2-1 オリジナリティ戦略の組み込み

記事の核となるE-E-A-T(経験、専門性、権威性、信頼性)を最大化するため、「自社独自の要素」のどれを採用するかを決定します。ウェブ検索で簡単に手に入る情報だけでは、BtoBで成果は出ないので、以下を参考にどの独自要素を入れ込めるかを検討しましょう。

| 独自要素の例 | 採用の判断基準 |

|---|---|

| 自社アンケート結果 / データ | 記事の主張に説得力を持たせたい、新規のデータで話題を呼びたい場合。 |

| キャプチャ/図解の作成 | 複雑なサービスの説明や手順を分かりやすく伝え、読者の理解度を高めたい場合。 |

| ダウンロードテンプレート提供 | 読者に即時的な価値を提供し、強力なCVに繋げたい場合。 |

| 独自のレシピ / チェックリスト | 自社の成功ノウハウを体系化し、読者に「真似すればできる」という経験を与えたい場合。 |

この記事でも、以前に独自で調査した内容を入れ込んで解説していますが、これこそが競合が持っていない独自の要素となるわけです。

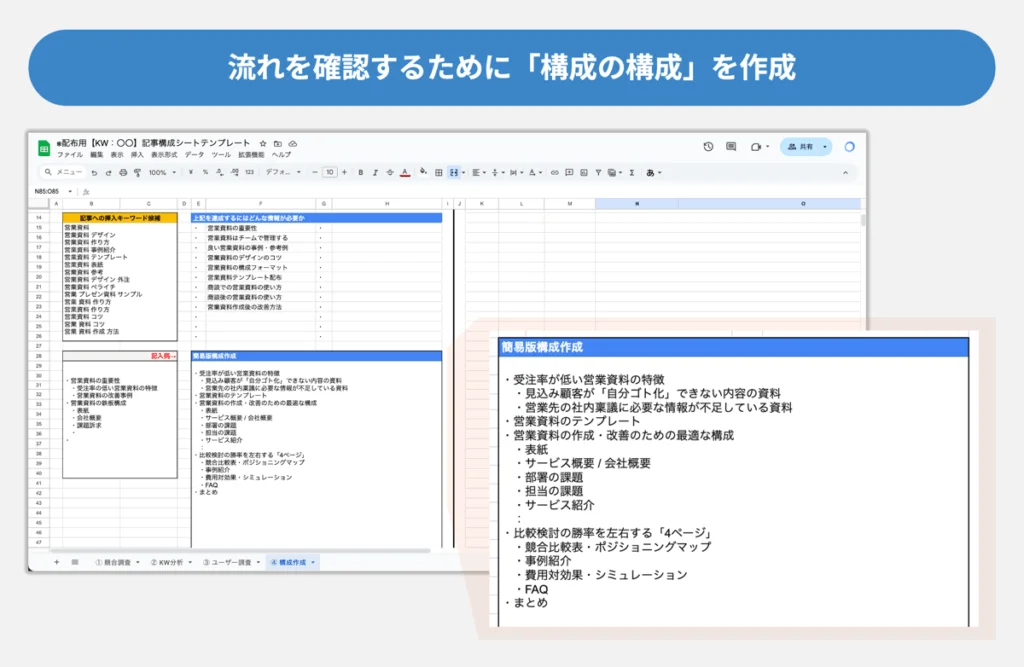

2-2 簡易的な「構成の構成」作成

ここまでの工程を経てようやく構成作成に入ります。まずは、構成を立てる前に、流れを確認するための簡易的な構成を作成しましょう。

ここでは、中身に入れ込む情報の詳細などは記載せずに、見出し構成の流れを主に確認しましょう。

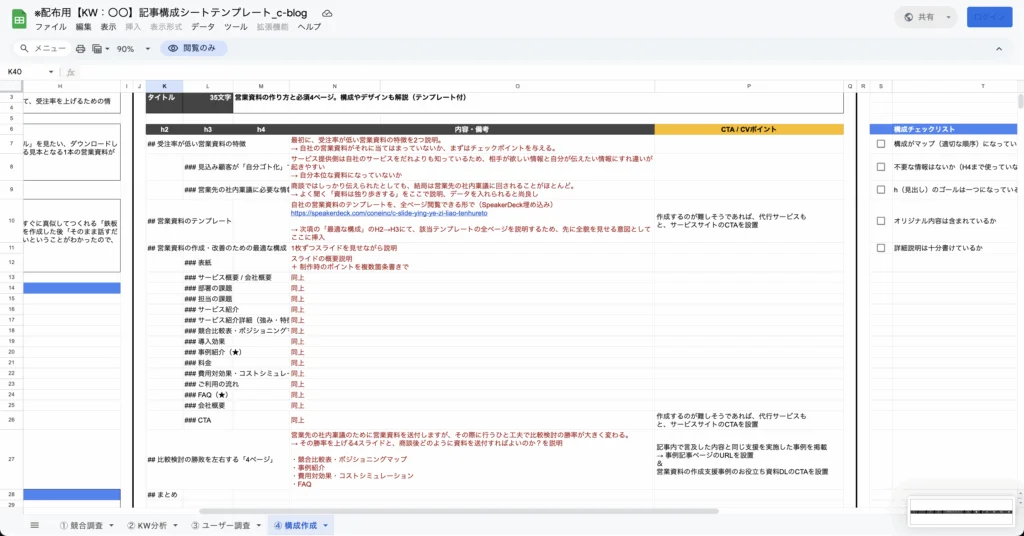

2-3 H2 / H3構成の詳細設計

ステップ1~5で洗い出した読者のニーズと、ステップ6で決定した自社独自の要素に基づき、詳細なH2とH3見出しの構造(内容)を設計していきます。

ここでは、各見出し内に入れ込む情報を出来るだけ細かく作成していきます。H2とH3の役割は以下を参考にしてみてください。

| H2の役割 | 読者の「課題解決のステップ」として機能させる(例:「課題の特定」「解決策の解説」「実行手順」「事例紹介」) |

| H3の役割 | H2で提起した課題を細分化し、深く掘り下げて解決する |

2-4 CTA / CVポイントの整理と配置

構成を立てる中で、入れ込む情報は大事ですが、SEOの効果を最大化させるためには「内部リンク」や「CVポイントとなるCTA」も大事になってきます。

シート内には、内部リンクやCTAの内容などを記載できる部分を用意しているので、ぜひご活用ください。

ここまでのステップを行うことで、検索ニーズを満たすことができる構成を作成することができます。解説で使用してきた「構成作成シート」は以下のURLより無料でダウンロードすることができるので、構成作成に課題を感じている方はぜひご活用ください。

3. 最終確認と仕上げ

ここまでのステップ1~8で記事の戦略と構成は完成していますが、執筆に入る前に最終的なチェックと調整を行うことで、SEO効果とクリック率を最大化できます。

3-1 使用するキーワード候補の再抽出

ステップ3で洗い出したキーワード全体を、詳細な構成図と照らし合わせます。構成内で主要なキーワードや関連性の高いサブキーワードが自然な形で使用されているか、また、不足している重要キーワードがないかを最終確認します。

執筆フェーズでライターがSEO要素を自然に組み込めるよう促進します。キーワードを不自然に詰め込むことを避けるため、あくまで「候補リスト」として確認します。

3-2 タイトル作成

タイトルは、記事の集客力(CTR)を決定づける最重要要素です。構成が全て完成した後に、以下の要素を考慮して作成します。

| ターゲットKWの配置 | 記事の核となるキーワード(例:SEO内製化)をタイトルの前半に配置する |

| 競合優位性の明示 | 5つの独自性戦略で組み込んだ「この記事だけの価値」を盛り込み、検索結果で競合より目立たせる |

| 読者へのベネフィット | 読者が記事を読むことで得られるメリットを明確に伝える |

| クリック率(CTR)の意識 | 「数字」や「即実行可能」といった記号・修飾語を用いて、クリックを促す |

SEOに強いタイトルの付け方・考え方は以下の記事にて詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

関連記事:SEOに強いタイトルの付け方のコツ【7ステップ手順書とチェックリスト付】

また、以下の記事ではSEO記事の構成の立て方をより詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。

内製化でも分かりやすい記事の書き方

このフェーズでは、作成した構成を基に、読者が「迷わず、スムーズに理解できる」文章の書き方や執筆ルールを解説します。

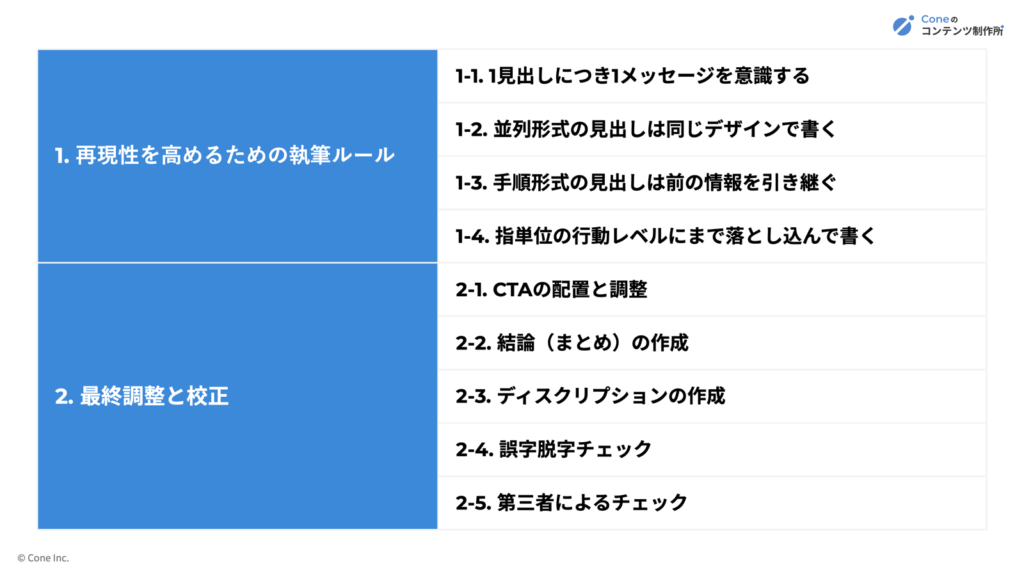

1. 再現性を高めるための執筆ルール

BtoBコンテンツは、情緒的な文章よりも論理性と分かりやすさが最優先されます。以下のルールを守ることで、ライターのスキルレベルによらず、高品質な記事を再現することができます。

- 1見出しにつき1メッセージを意識する

- 並列形式の見出しは同じデザインで書く

- 手順形式の見出しは前の情報を引き継ぐ

- 指単位の行動レベルにまで落とし込んで書く

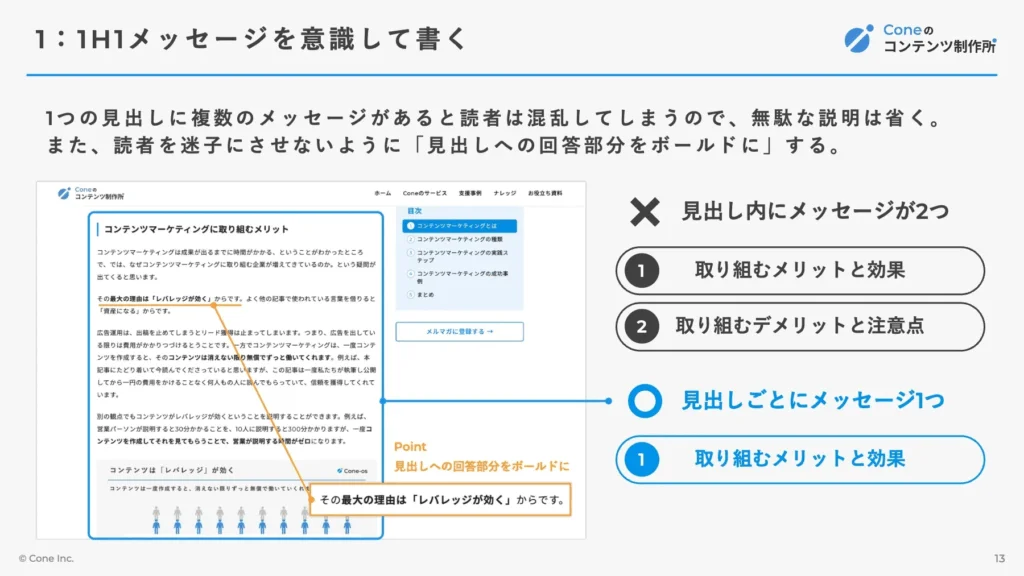

1-1 1つの見出しにつき1メッセージを意識する

H3やH4などの各見出しは、読者に伝えたいメッセージ(結論)を1つに絞るのが鉄則です。複数の結論や論点を同じ見出し内で語ると、読者は混乱し、結局何が言いたかったのかが分からなくなります。

また、見出しの直後には、必ずその見出しの結論を太字で簡潔に記述することで、忙しい読者は流し読みでも内容を把握することができます。

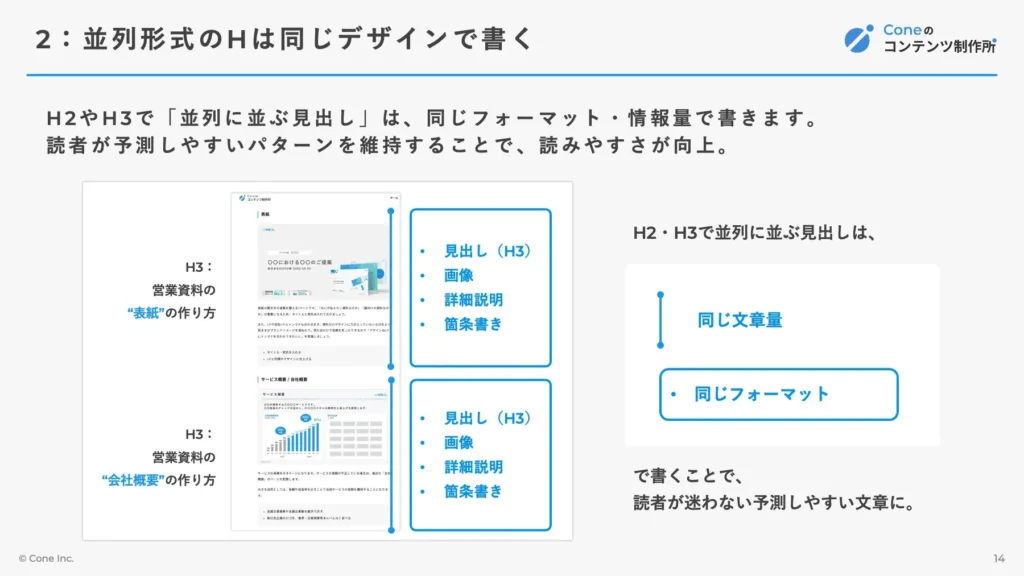

1-2 並列形式の見出しは同じデザインで書く

「3つのメリット」「5つの注意点」のように、H3やH4で内容が並列になる見出し構造を採用した場合、それぞれの項目の文章デザイン(書き出し、語尾、文字量など)を統一しましょう。

各項目を箇条書きで始め、「〜点です。」「〜すべきです。」のように語尾を揃えます。文章のリズムが整い、読者は情報を比較しやすくなります。

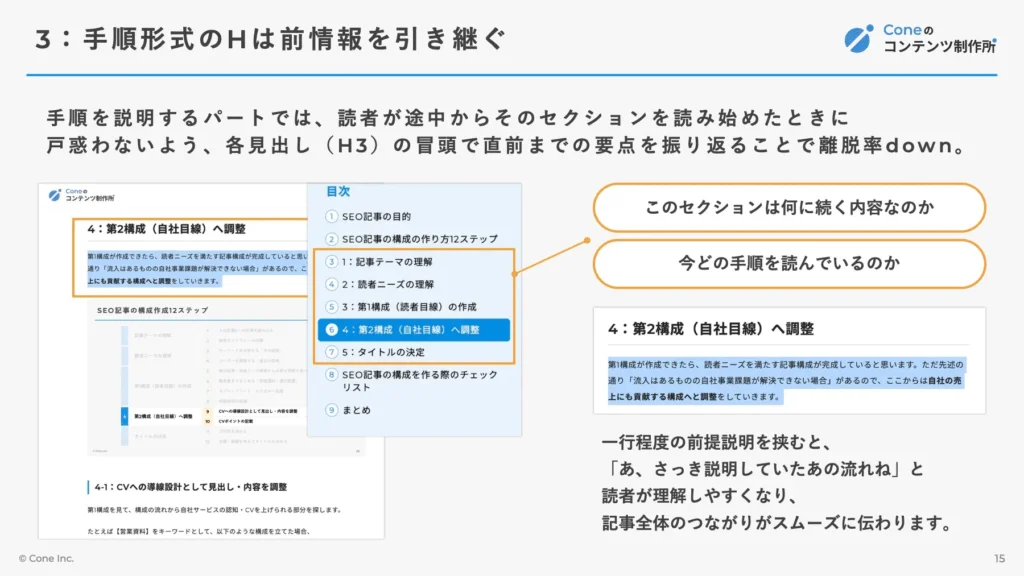

1-3 手順形式の見出しは前の情報を引き継ぐ

「導入ステップ」「運用ステップ」「改善ステップ」など、時系列や手順で進む見出し(H2など)を作成する場合、それぞれのセクションが前のセクションの内容を前提として成立するように書きましょう。

読者が「今どの段階にいるか」が分かるよう、次のセクションの冒頭で「前のステップで〇〇が完了しました」と簡潔に言及します。こうすることで、読者を迷子にさせず、記事の読了率を高めることができます。

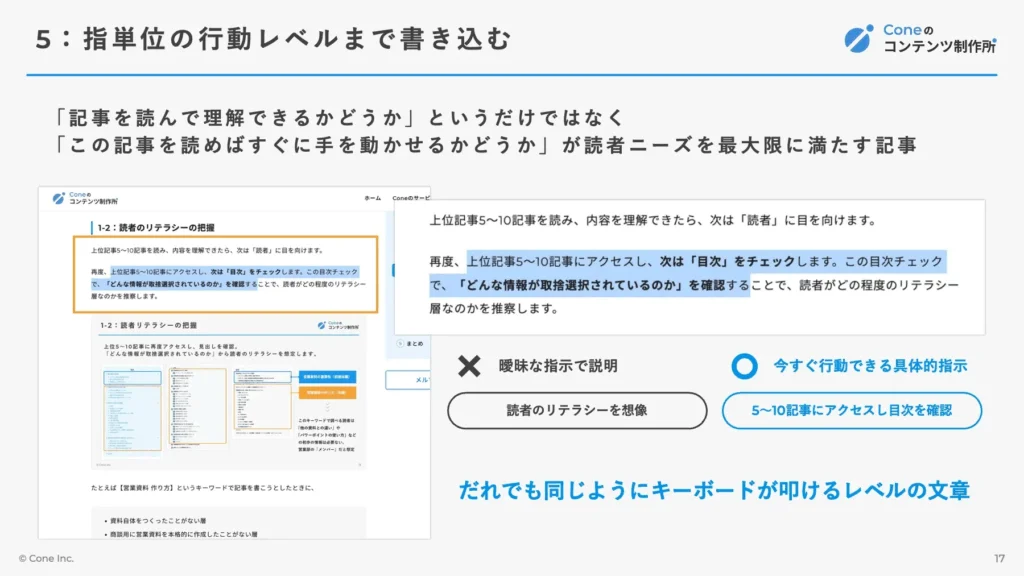

1-4 指単位の行動レベルにまで落とし込んで書く

特に手順やツールの使い方を解説する際は、曖昧な指示(例:「検討してください」「試行錯誤が必要です」)を避け、「誰でも・具体的に実行できる」レベルまで情報を落とし込むことが重要です。

画像付きで「ここをクリックしてください」「シートに以下の5項目を入力してください」のように、読者が「次に何をすべきか」を迷わない指単位の具体的な行動で説明します。これはBtoBにおける使いやすさと専門性を同時に高めることにつながります。

ここまで解説したSEO記事の書き方については、以下の記事でより詳しく解説しているので、気になる方はぜひ参考にしてみてください。

2. 最終確認と仕上げ

本文の執筆が完了した後、記事を「公開可能な資産」として磨き上げ、CV(コンバージョン)率と読者の信頼性を高めるための方法を解説していきます。

- CTAの配置と調整

- 結論(まとめ)の作成

- ディスクリプションの作成

- 誤字脱字チェック

- 第三者によるチェック

2-1 CTAの配置と調整

記事の最適なタイミング(例:読者の課題解決直後、結論手前など)で、構成で決めたCTA(資料請求/問い合わせ)を挿入します。配置した導線が不自然でないか、ターゲットの検討ステージに合った内容になっているかをチェックしましょう。

弊社の場合、記事冒頭には「資料ダウンロードCTA」、記事中盤には「SEO記事の無料診断CTA」、記事の最後には「問い合わせの埋め込みフォーム」のように2~3つを入れ込むようにしています。

このように、読者の満足度が最も高まった瞬間を狙って配置することで、CVRの最大化を行うことが可能となります。

2-2 結論(まとめ)の作成

記事の最後(まとめ)は、読者の心に最も残る部分です。ここでは、記事全体で伝えたかった最も大切なポイントを3つほどに絞ってシンプルにまとめ、読者の記憶を整理してあげましょう。

その後、「この記事を読んで課題が解決できそうだ」と感じた読者に対し、「次の一歩」として何をすべきかを促すメッセージで締めくくります。「この資料を使えば、すぐに内製化の課題が見つかります」など、CTAにスムーズに誘導する後押しを忘れないようにしましょう。

2-3 タイトル・ディスクリプションの作成

本文を書き終えた今、タイトルとディスクリプション(検索結果に表示される概要文)が、記事の内容とズレていないかを確認します。

本文に盛り込んだ独自のノウハウやデータをタイトルに反映し、検索意図を正しく伝えているかチェックしましょう。これは、検索結果でクリックしてくれた読者を裏切らないための重要な作業です。記事の価値を明確に示し、競合記事の中でクリック率(CTR)が最大になるように磨き上げます。

2-4 誤字脱字チェック

記事の信頼性は、小さなミスで簡単に崩れてしまいます。まずは、ツールで誤字脱字をチェックし、特に数字や会社名に間違いがないかを確認します。

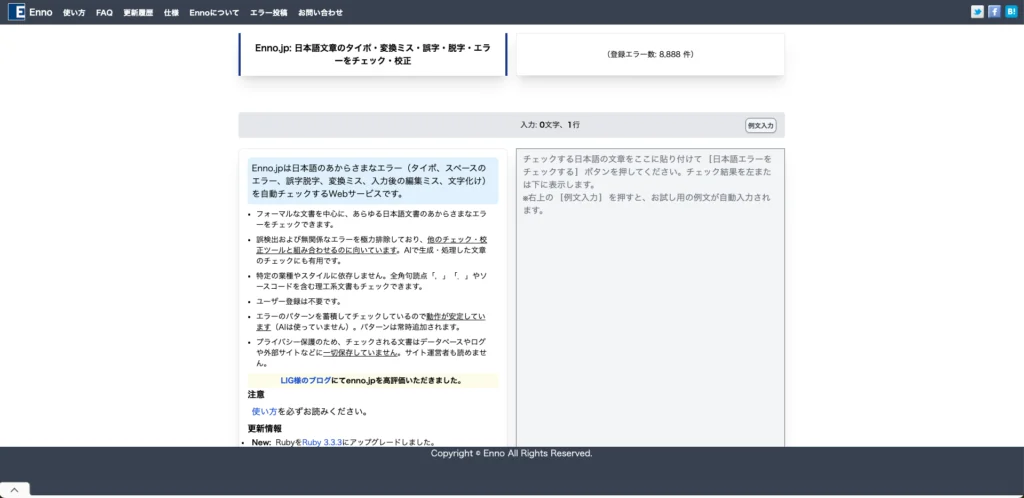

弊社では、変換ミス・誤字・脱字などをチェックできる「enno」を使用しています。

「enno」は、記事本文をコピペするだけでエラーを検出してくれるツールです。

さらに、文章の流れが不自然でないかを確認するため、必ず記事を声に出して読んでください。声に出すことで、主語と述語のねじれや、論理が飛躍している箇所を見つけやすくなります。

2-5 第三者によるチェック

執筆者とは別のコンテンツディレクターが、戦略的な視点から記事をチェックしましょう。この確認は、個人的な文章の好みではなく、「内製化戦略」から外れていないかを検証するのが目的です。

具体的には、事前に決めた記事構成やCVポイントが忠実に守られているか、そしてこの記事が本当にお問い合わせ獲得に貢献できる内容になっているかを客観的に判断しましょう。

弊社Coneが運営する、記事作成代行サービス「c-blog」では現在、毎月5社限定でSEO記事の診断・改善提案を無料で提供させていただいております。

貴社記事を分析させていただいた上で、「改善点」から「上位記事との違い」「上位獲得するための施策例」までご紹介させていただきます。

▼ 無料記事診断・改善提案 実施中!▼

作った記事を「資産」として育てるPDCA戦略

記事は公開したら終わりではありません。むしろ、そこからが内製化の真価が問われる高速PDCAの始まりです。公開後の記事を戦略的な「投資」として捉え、定量的な管理と精密な改善(リライト)を行うことで、コンテンツの資産価値と収益性を最大化することができます。

ここでは、記事ごとの費用対効果を確認する方法とリライト方法について解説します。

記事ごとの費用対効果(ROI)を計測する方法

多くの企業が記事数やアクセス数で満足してしまいますが、本当に重要なのは「どの記事が、どれだけ売上に貢献したか」を把握することです。コンテンツを「作業」から「投資」に変えるためには、記事ごとのCV管理が不可欠です。

弊社Coneでは、「CV管理シート」を独自で作成し、週次でCVが起こった記事の特定を行っております。

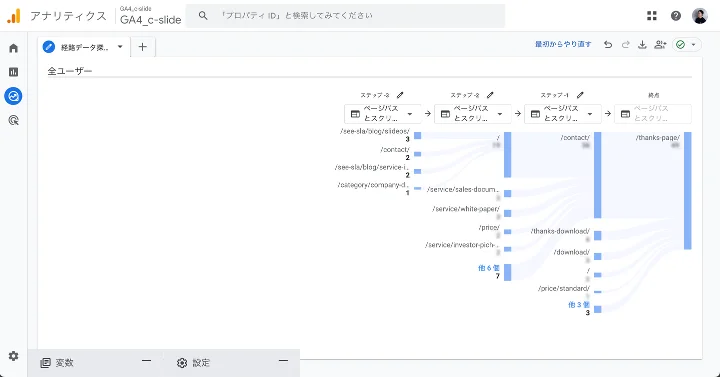

CVが起こったかどうかはGA4(Google Analytics)の「探索」を使用して行います。

最終着地を問い合わせや資料ダウンロードのサンクスページのURLにすることで、ユーザーがそこに辿り着くまでの経路を確認することができます。

もしその中で記事コンテンツから問い合わせページなどに遷移し、そこからサンクスページが表示された場合は1CVとなります。

この方法で、どの記事からどれだけのCVが発生しているのかを週次で確認することで、CVが起こっている記事と起こっていない記事の乖離を見つけることができ、改善に生かすことができます。

以下の記事では、弊社で実際に使用している「CV管理シート」をテンプレートとして無料でダウンロードすることができます。

また、シートの使い方やGA4の詳しい設定方法まで解説しているので、気になる方はぜひご覧ください。

記事の成果を最大化する「7つのリライト戦略」

記事のリライトは、単に順位が落ちた記事を直す作業ではありません。記事の状態をボトルネックに応じて明確に分類し、最も成果に直結する戦略的な対応を行う必要があります。

内製化で行う場合は、実際に弊社で採用している7つのリライトルールを参考に行うことで、SEO記事の効果を最大化させることができます。

| 分類 | 戦略的対応策 |

|---|---|

| 1. CTRが低い記事 | タイトルとディスクリプションを調整し、検索意図との一致を強化する |

| 2. 離脱率が高い記事 | ファーストビュー(導入部分)に結論や重要な内容を移動させ、読者の期待に応える |

| 3. 大手に勝てない記事 | 独自の一次情報(自社データや事例)を追加し、E-E-A-Tを徹底的に強化する |

| 4. CVRが悪い記事 | CTAのデザイン、文言、配置をステップ5の原則に従って最適化し、CV導線を再構築する |

| 5. 11位〜20位の記事 | 情報の網羅性を強化やH2/H3構造を再チェックし、関連性の高い内部リンクを増やす |

| 6. 圏外の記事 | 評価の土台を作るための内部リンクを他記事から大量に送る |

| 7. 順位が落ちたの記事 | 最新情報へのアップデートと、情報の鮮度管理を継続的に行う |

この分類により、ディレクターは「どのリライトが最もROIが高いか」を判断し、PDCAを高速で回すことが可能となります。

上記の7つのリライト方法についてより詳しくみたい方は、以下の記事にて解説しておりますので、参考にしてみてください。

まとめ

BtoB企業におけるSEO内製化は、単なるコスト削減策ではなく、事業成長に直結する「マーケティングの戦略的資産化」です。

内製化の成功は、属人的なスキルではなく、「再現性のある型」を組織に根付かせたかどうかにかかっています。これまで解説したCone式ノウハウを実践するために、最後に内製化成功のための3つの柱をチェックリストとして活用してください。

| 内製化成功のための3つの柱 | 実行すべき具体的なアクション |

|---|---|

| 1. 戦略的オーナーシップの確保 | コンテンツディレクターがKW選定とCV設計の責任を完全に内製化し、深い事業理解を基に戦略を立案する |

| 2. 標準化された制作フレームワークの確立 | 11ステップ構成マニュアルと10ステップ執筆ルールを社内標準とし、誰でも高品質な記事を再現できる体制を確立する |

| 3. 定量的な資産管理と精密なPDCA | CV管理シートで記事ごとのROIを計測し、7分類リライト戦略に基づき、リソースを最も収益性の高い記事に集中投下する |

この「戦略的な型」が社内で機能し始めれば、コンテンツは外部環境に左右されない強力な営業資産となり、あなたの会社の成長を長期的に支えるでしょう。

しかし、全てのSEO業務を内製化で行うには限界があります。自社で内製化する部分を見極め、リソースを避けない部分は外注を活用することで、多くの企業は成果を上げています。

記事作成代行サービス「c-blog」では、SEOの戦略設計から記事の構成作成、原稿執筆まで対応しているので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」問い合わせフォーム

SEO記事に関するご相談や、記事作成代行にご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。