SEO記事の構成・原稿・管理のテンプレートを公開。使い方と活用方法まで解説

SEO記事の作成は、ただ文章を書くだけではありません。読者の検索意図を深く理解し、適切な情報を提供することで、初めて成果につながります。

しかし、「何から手をつければいいのかわからない」「効率的な記事作成フローが知りたい」と悩む方も多いのではないでしょうか?

株式会社Coneでは、記事作成代行サービス「c-blog」の運営を通じて培ったノウハウを詰め込んだ、SEO記事作成の「構成」「原稿」「管理」テンプレートを特別に公開します。

本記事では、それぞれのテンプレートの具体的な使い方から、効果的な活用方法まで、画像や事例を交えながら詳しく解説します。記事作成にかかる工数を効率化したい方はぜひ最後までご覧ください。

弊社Coneでは、記事作成代行サービス「c-blog」を運営しています。記事作成でお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒ 記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトへ

目次

SEO記事作成の手順の全体像 & 提供するテンプレート概要

SEO記事には目的が様々ありますが、共通する基本的なステップは以下になります。

| 1. 構成 | 読者のニーズを満たしつつ、自社の目的も達成するために、記事全体の流れや情報の配置を最適化・設計する | 解説記事はこちら |

| 2. 原稿 | 読者の検索ニーズを満たし、記事目的達成のために具体的かつ分かりやすく情報や手順を伝える | 解説記事はこちら |

| 3. 公開・改善 | SEOで成果を出すためには継続的なリライトが重要 | 解説記事準備中 |

以下では、それぞれのステップで弊社Coneが普段から使用しているテンプレートをご紹介します。実際に、これらのテンプレートを活用し成果を上げてきているので、是非ご活用ください。

ステップ1:構成を立てる(構成作成テンプレート)

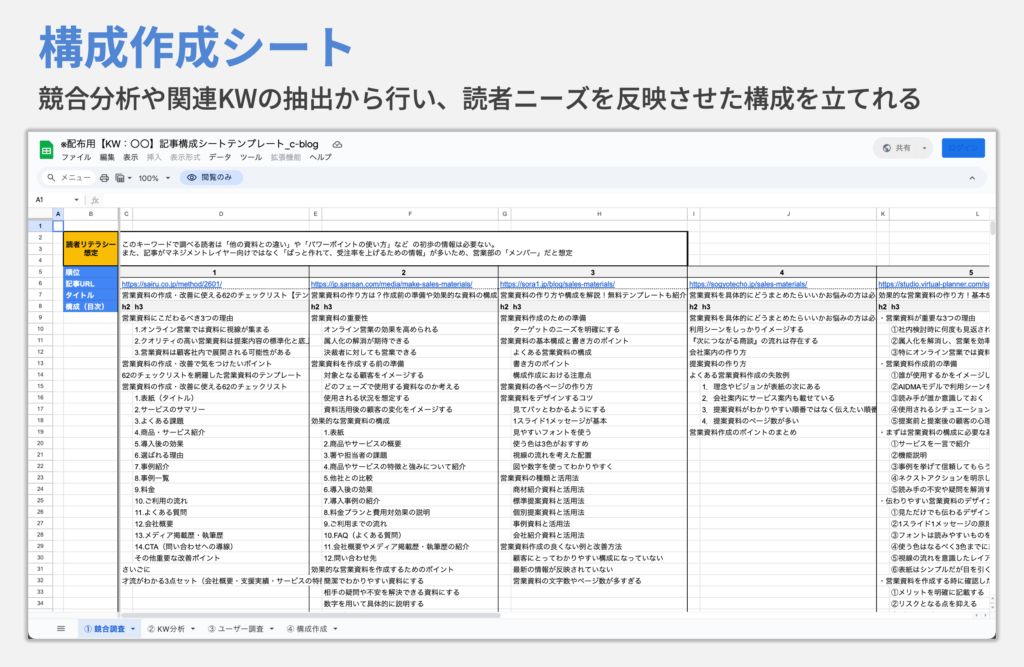

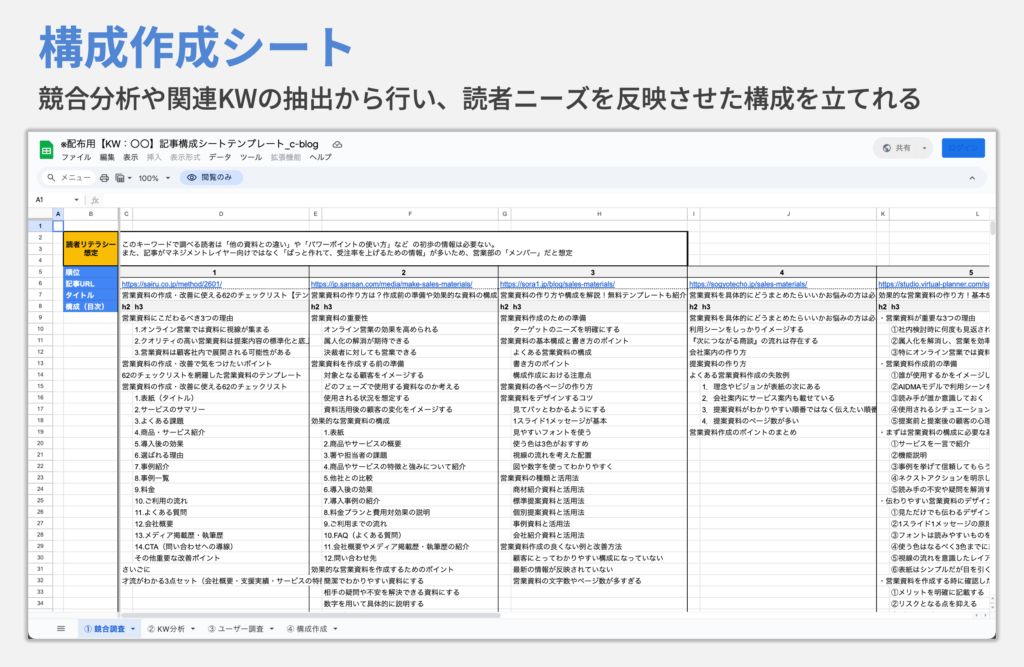

構成作成シートで行うステップは以下になります。

- 競合調査

- KW分析(KW = キーワード)

- ユーザー調査

- 構成作成

この流れで情報を埋めていくだけで適切な構成を立てることができます。ここでは上記それぞれのステップごとに詳しく使い方を解説していきます。

構成の立て方をより詳しく確認したい方は、以下の記事にて同様のテンプレートを使用しながら解説しているので、気になる方はご覧ください。

関連記事:SEO記事構成の作り方12ステップ完全版。テンプレート・チェックリスト付

1. 競合調査

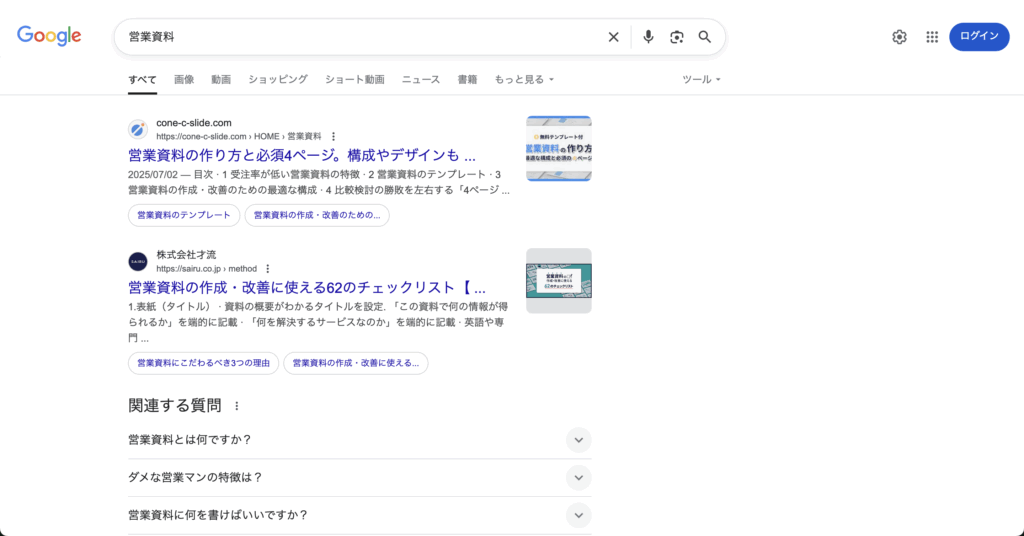

まずは現状上位表示されている競合の記事を確認し、「読者のリテラシー」を把握します。普段使用している検索エンジンで対象のキーワードを検索してください。

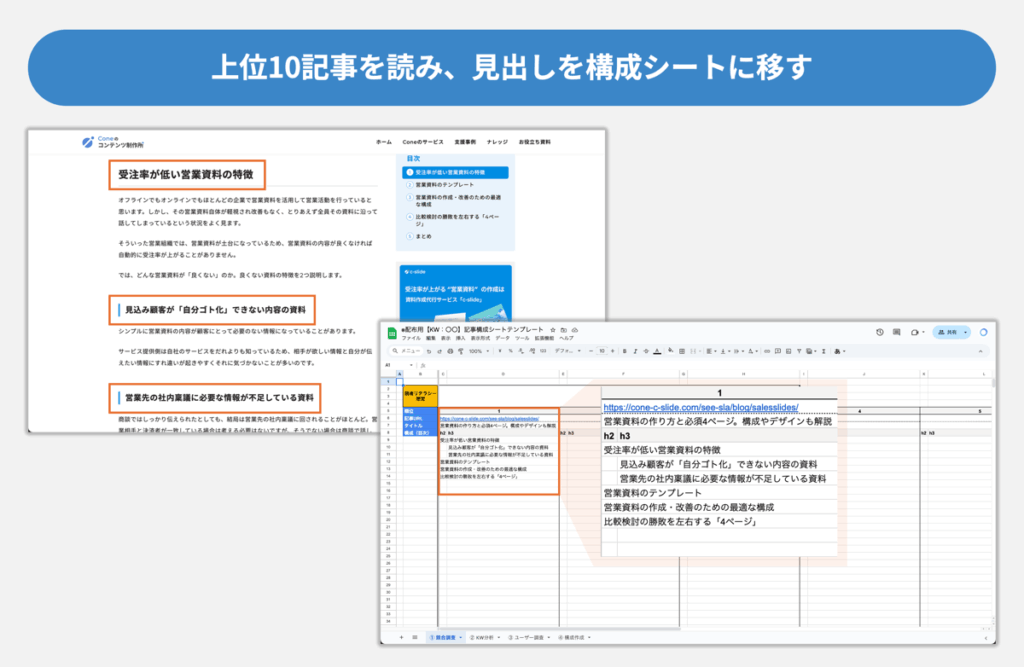

検索上位記事を5〜10記事ほど読み、それぞれの記事で気になった見出し(自社記事の参考となる見出し)をB列の「順位」ごとにそれぞれ抽出していきます。

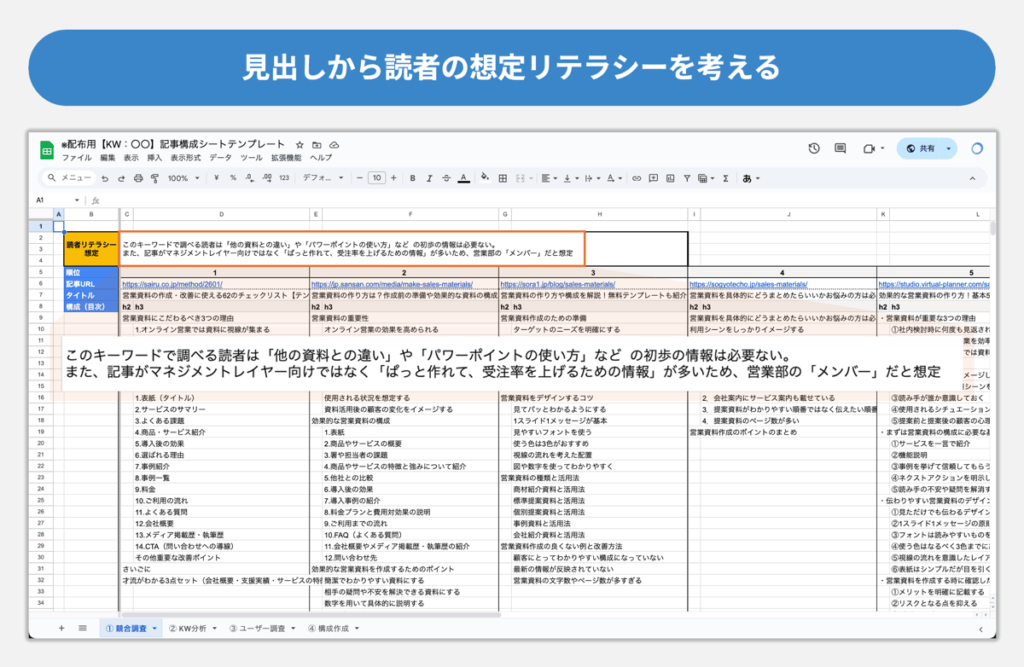

見出しが全て出せたら、「どんな人がどんな情報を求めているのか」という想定の読者リテラシーを考えましょう。

テンプレートのデフォルトでは、「営業資料 作り方」というKWで作成した例が入っているので、参考にしてみてください。

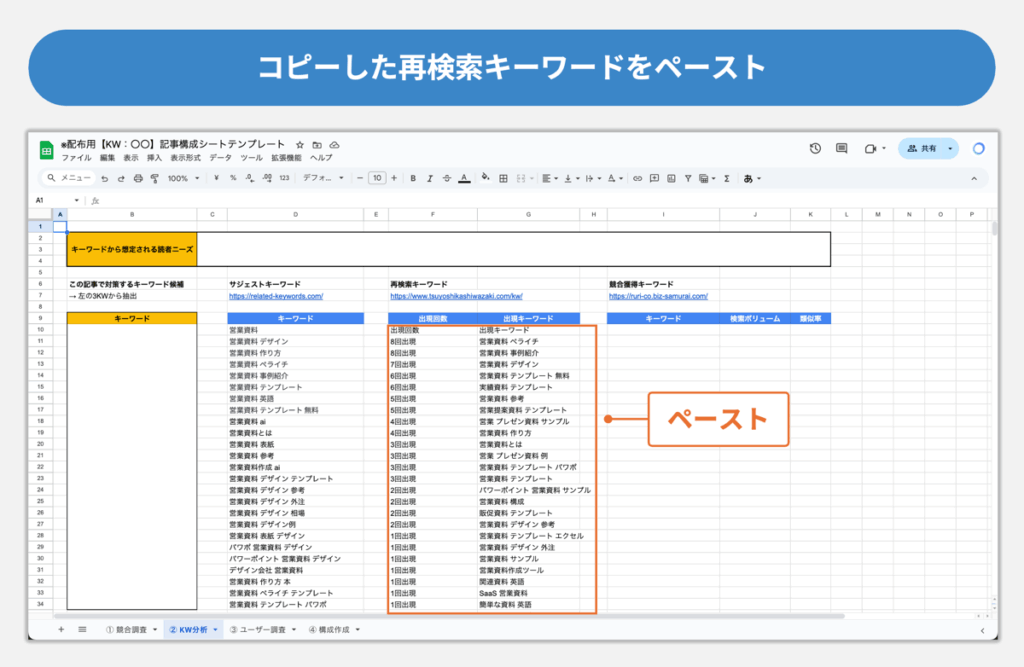

2. KW分析

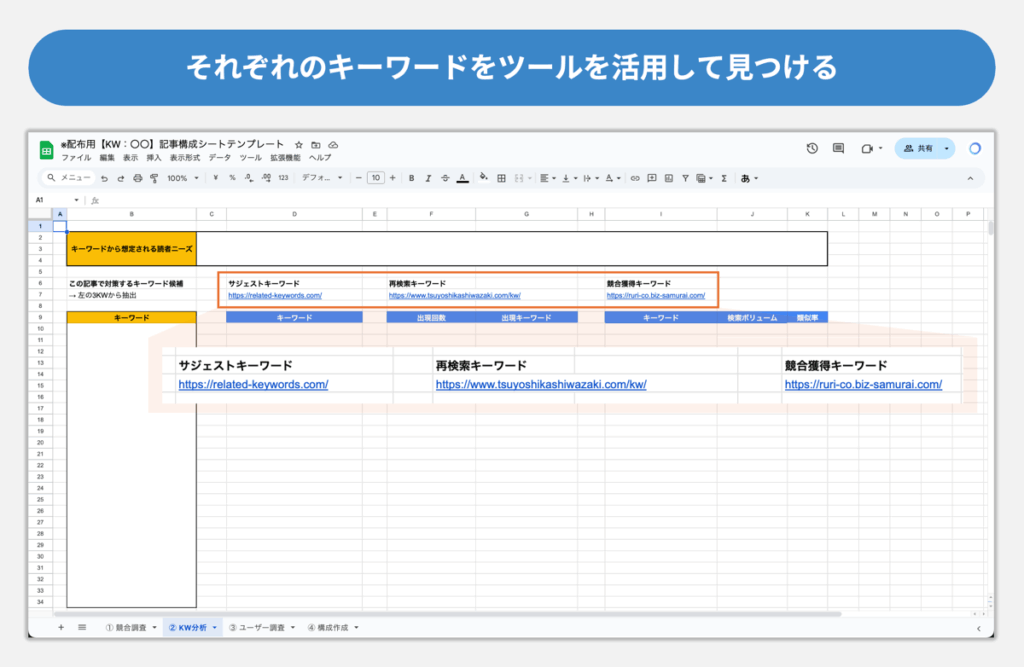

「想定の読者リテラシー」が出せたら、次に記事内に入れ込むべきキーワードを洗い出します。ここで確認するキーワードは以下になります。

| サジェストキーワード | Googleなどの検索窓に入力した際に自動で表示される関連候補キーワード |

| 再検索キーワード | ユーザーが最初の検索後に、情報が足りず改めて検索し直す際に使うキーワード |

| 競合獲得キーワード | 競合他社が上位表示や集客に成功しているキーワード |

このキーワードはGogleなどの検索エンジンだけでも出すことはできますが、このテンプレートでは効率化するためにそれぞれツールを使用して抜き出します。

それぞれURLを用意してるので、クリックするとツールへ移動します。以下ではそれぞれのツールの使い方や、テンプレートへの反映方法を解説します。

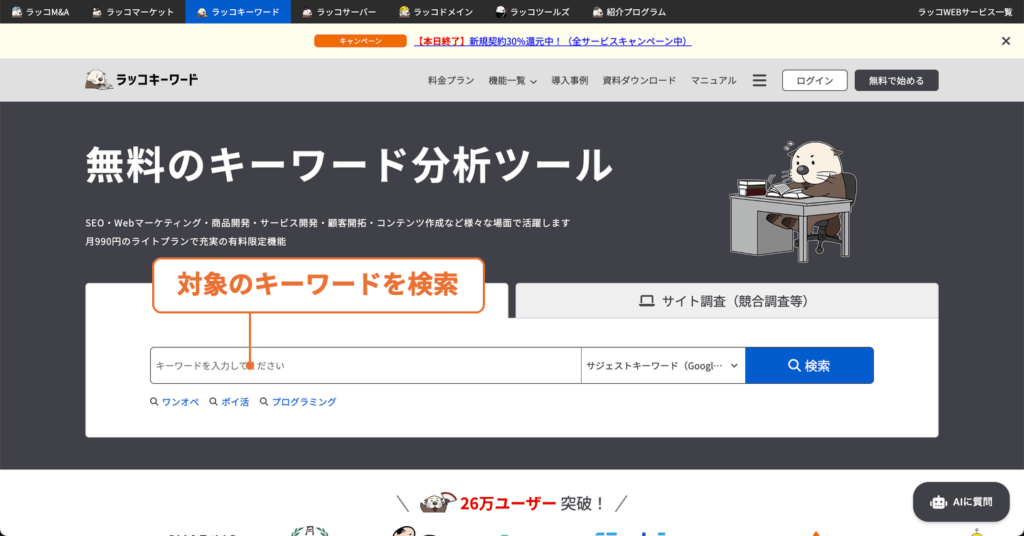

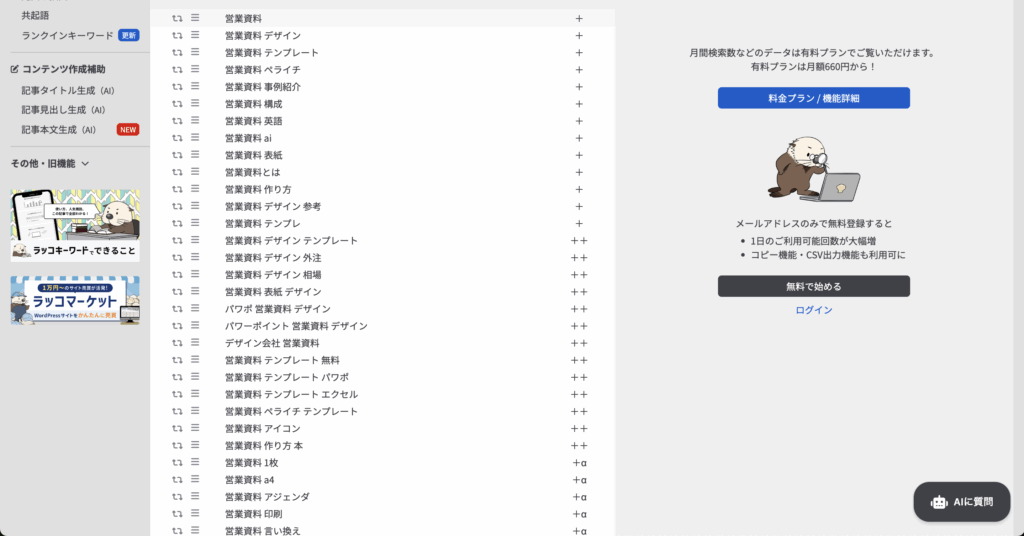

2-1 サジェストキーワード|ラッコキーワード

まずはサジェストキーワードを見つけるために「ラッコキーワード」を活用します。検索窓に対象のキーワードを入力し検索します。(今回は「営業資料」で検索)

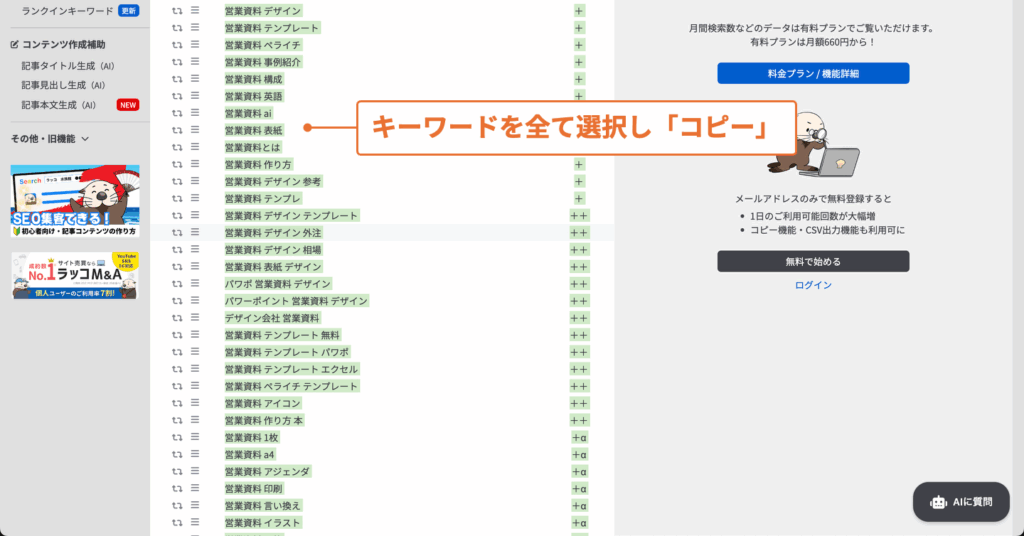

検索をかけると上記のようにサジェストキーワード一覧が出てきます。この出てきたキーワードを全てドラックで選択してコピーします。

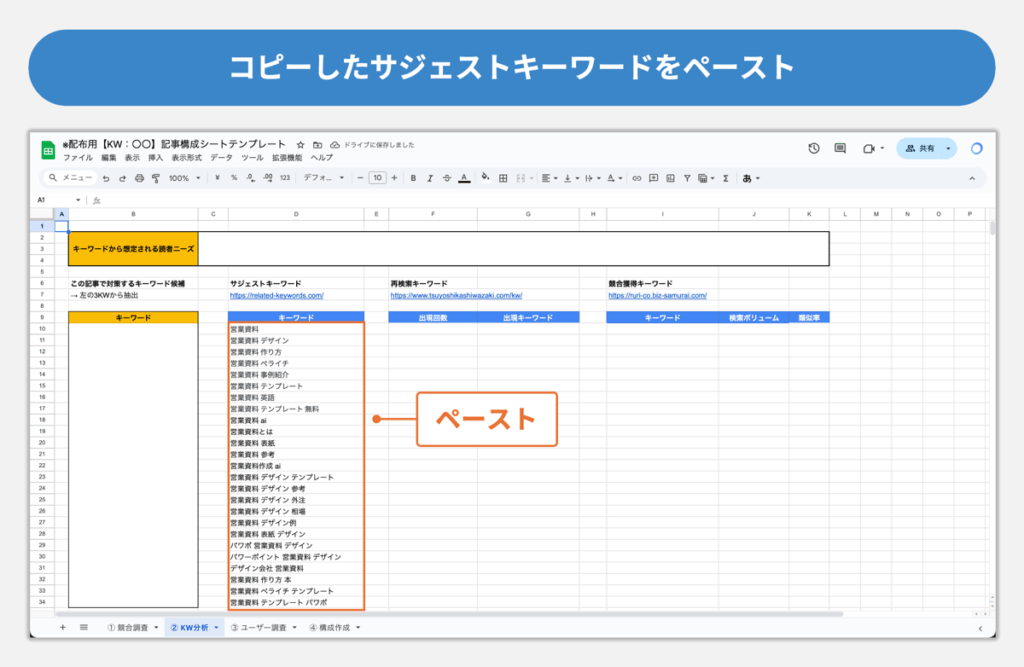

コピーができたら構成シートに戻り、D列の「キーワード」の下にペーストします。

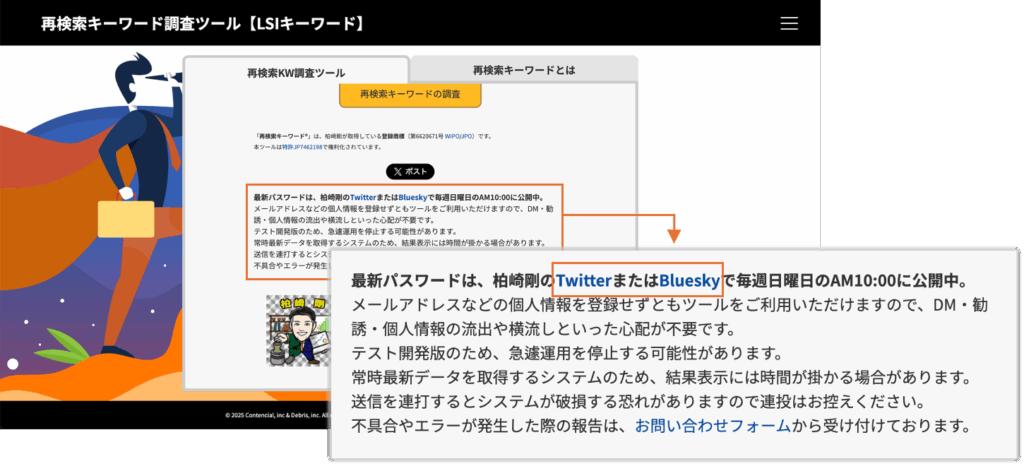

2-2 再検索キーワード|再検索キーワード調査ツール【LSIキーワード】

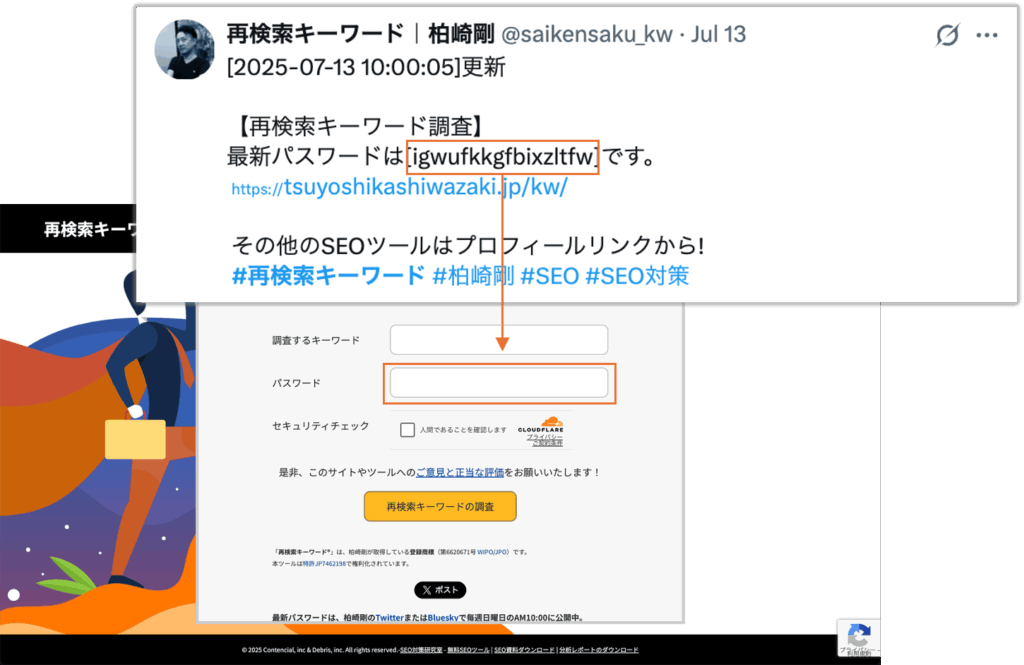

再検索キーワードは柏崎剛氏が開発したツールで検索をかけます。まず**「調査するキーワード」に該当するキーワードを入力**します。

次に「パスワード」ですが、画面を下にスクロールするとパスワードの記載元が載っているので、リンクをクリックすることで確認することができます。

Twitterで確認すると以下のようなツイートを確認することができるので、最新パスワード部分をコピーし、ツールのパスワードにペーストして検索をかけます。

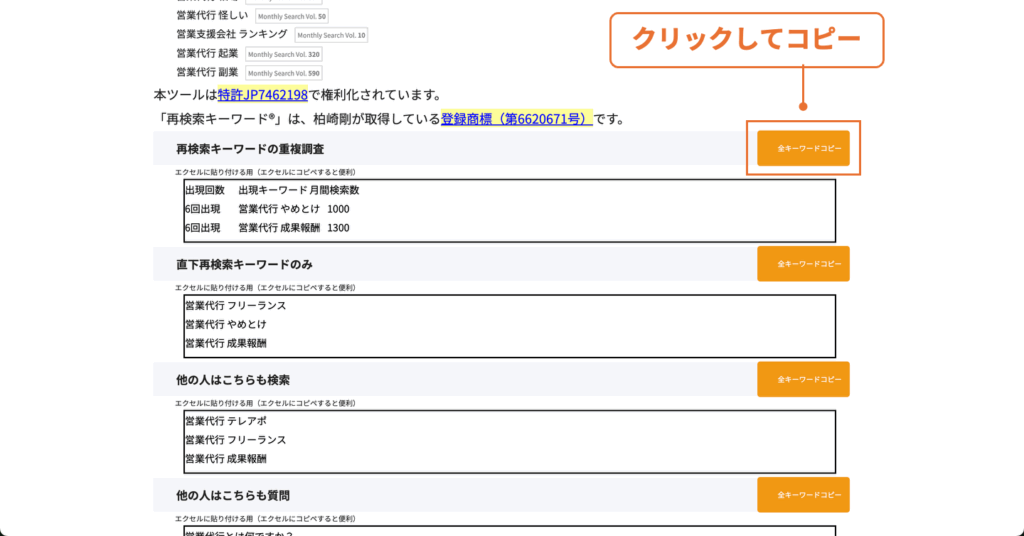

検索し画面を下にスクロールすると以下のような「再検索キーワードの重複調査」というのが出てきます。

この部分の「全キーワードコピー」というオレンジのボタンをクリックします。

コピーができたら、構成シートへ戻り「F9」のセルをクリックしペーストします。

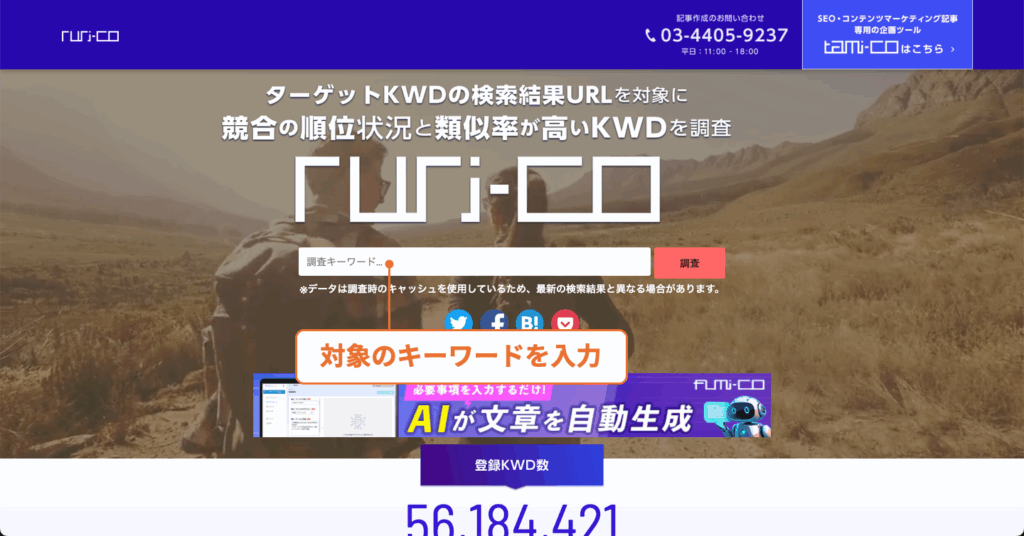

2-3 競合獲得キーワード|ruri-co

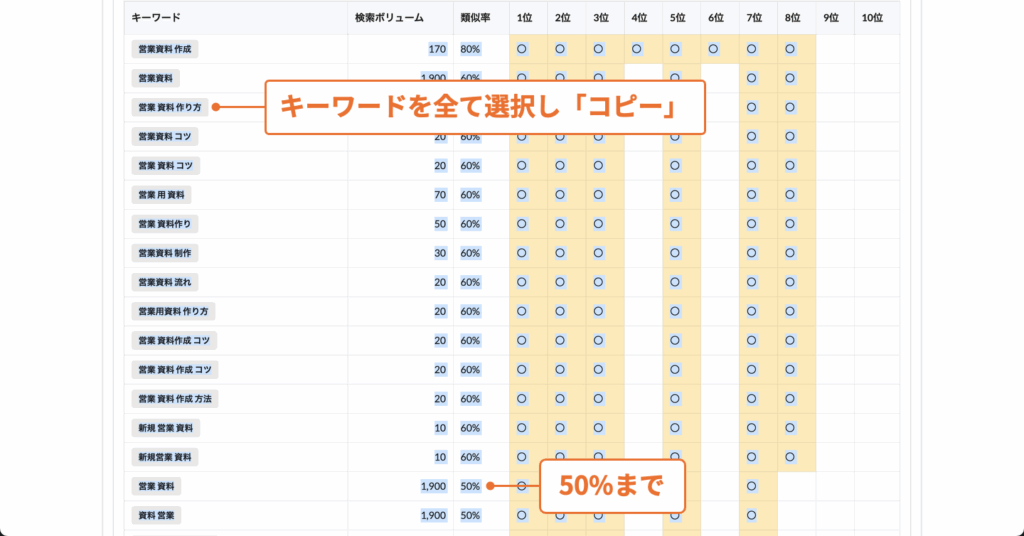

最後に競合の記事が獲得しているキーワードを検索します。検索窓に対象のキーワードを入力し検索をかけてください。検索すると以下のような画面が出てきます。

ここで主に確認するのは「キーワード」「検索ボリューム」「類似率」の3つです。それぞれの説明は別の記事で詳しく解説しているので、気になる方はご自身で調べてみてください。

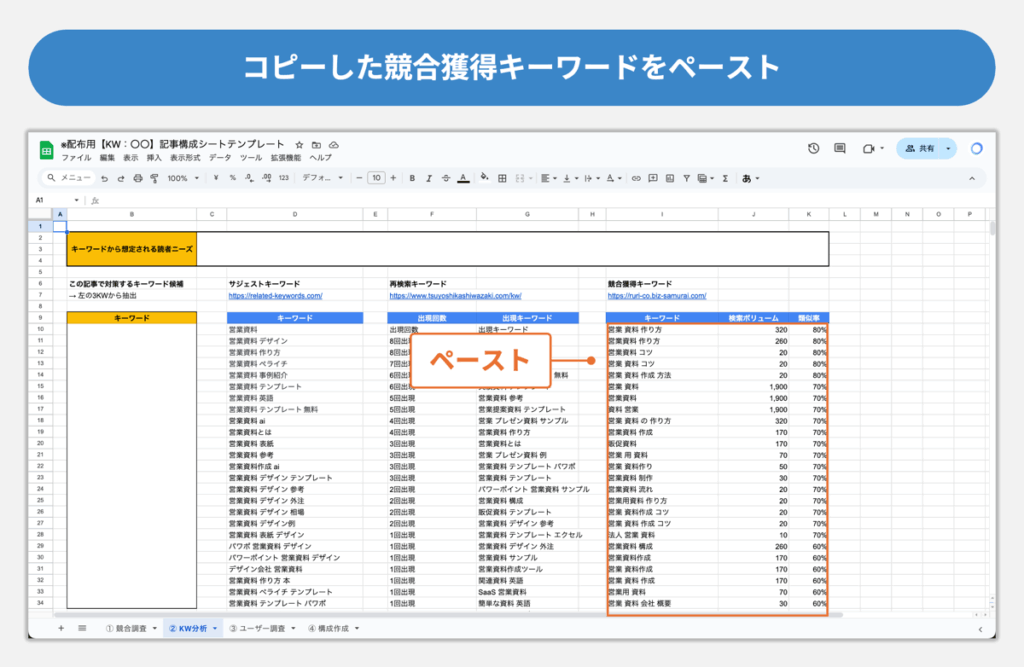

ここでは「類似率」が50%までの「キーワード」と「検索ボリューム」をコピーしてください。コピーができたら構成シートの「I10」のセルにペーストします。

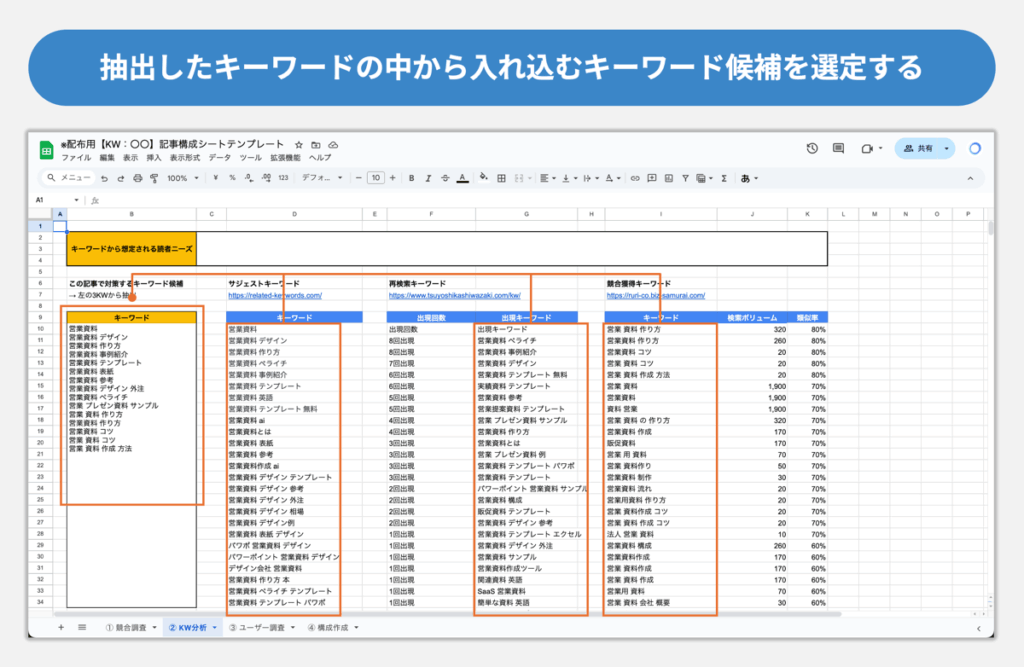

2-4 キーワードを選定する

上記3つのキーワードが出せたら、記事で対策するキーワード候補を「B10」のセルに抽出します。例えば、「出現回数が多いキーワード」や「使用できそうなキーワード」などを選定します。

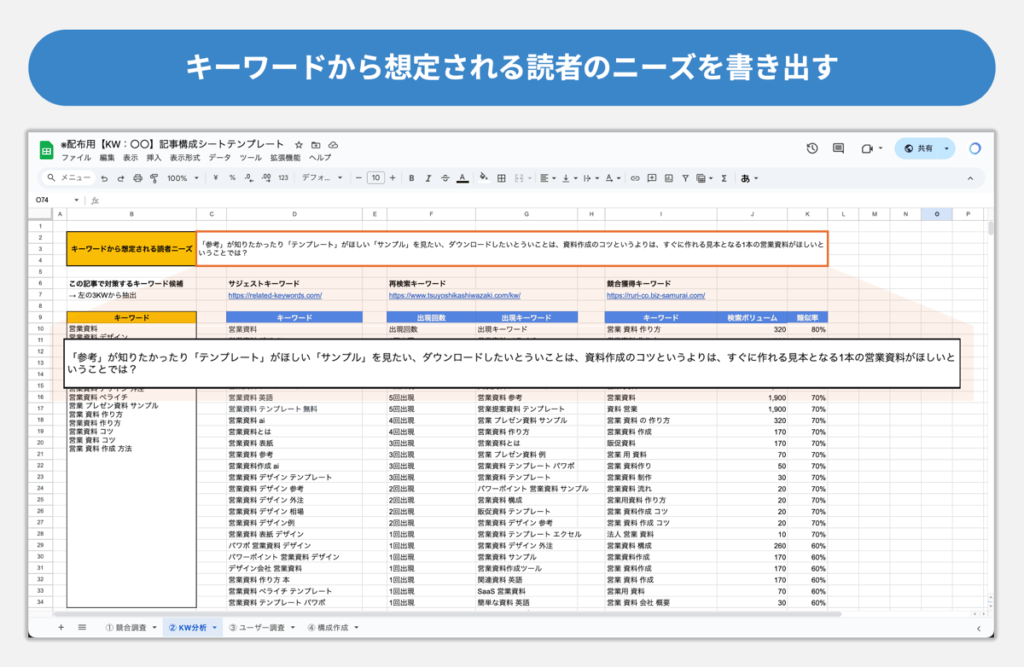

2-5 キーワードから想定される読者ニーズを洗い出す

上記で抽出したキーワード候補から考えられる読者のニーズを作成します。こちらも構成シート内にデフォルトで入っているので参考にしてみてください。

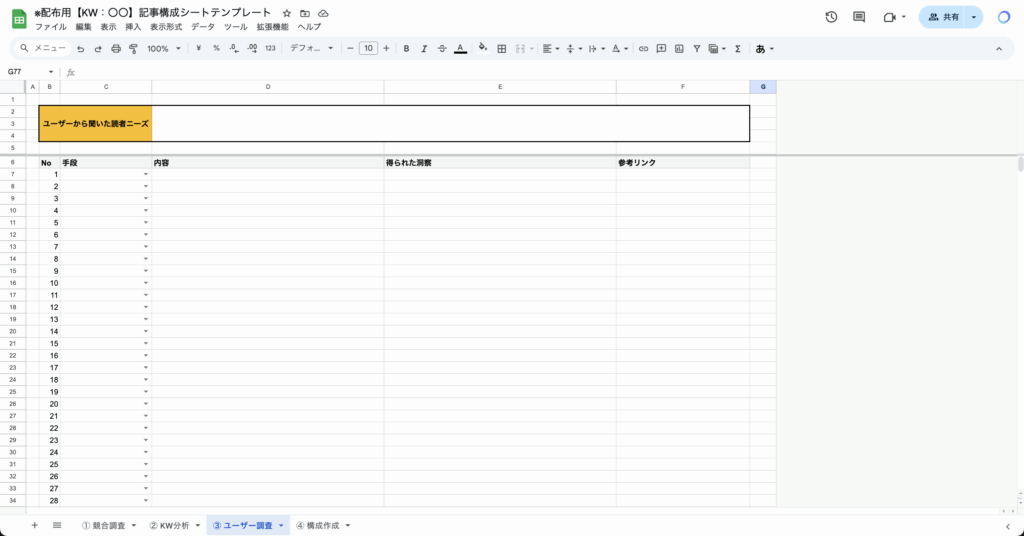

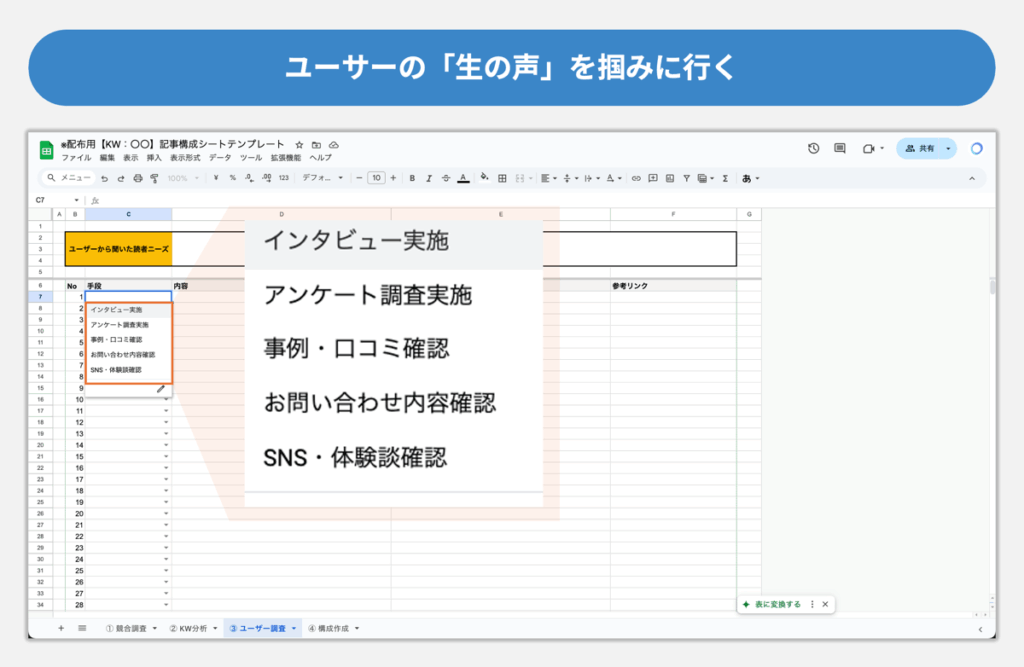

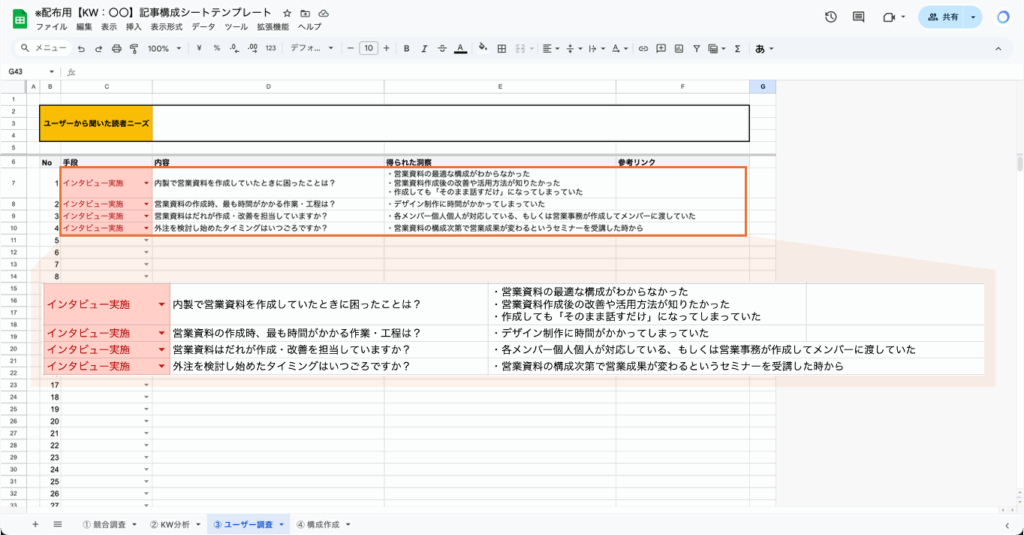

3. ユーザー調査

次にユーザー調査を行います。先ほどはキーワードから想定されるニーズを洗い出しましたが、キーワードから読者ニーズを予測するのには限界があります。

だからこそ、「予測」に頼るだけでなく、「実際に話を聞いて確かめる」ことが大切です。例えば、過去の読者や顧客にインタビューして、当時どんな悩みや課題があったかを直接聞くといったことを行うことで、本当のニーズを掴むことができます。

用意してるプルダウンの中には、インタビューの他に上記のような項目を設けています。こうした工夫で、無理なく「真実のニーズ」に近づくことができます。

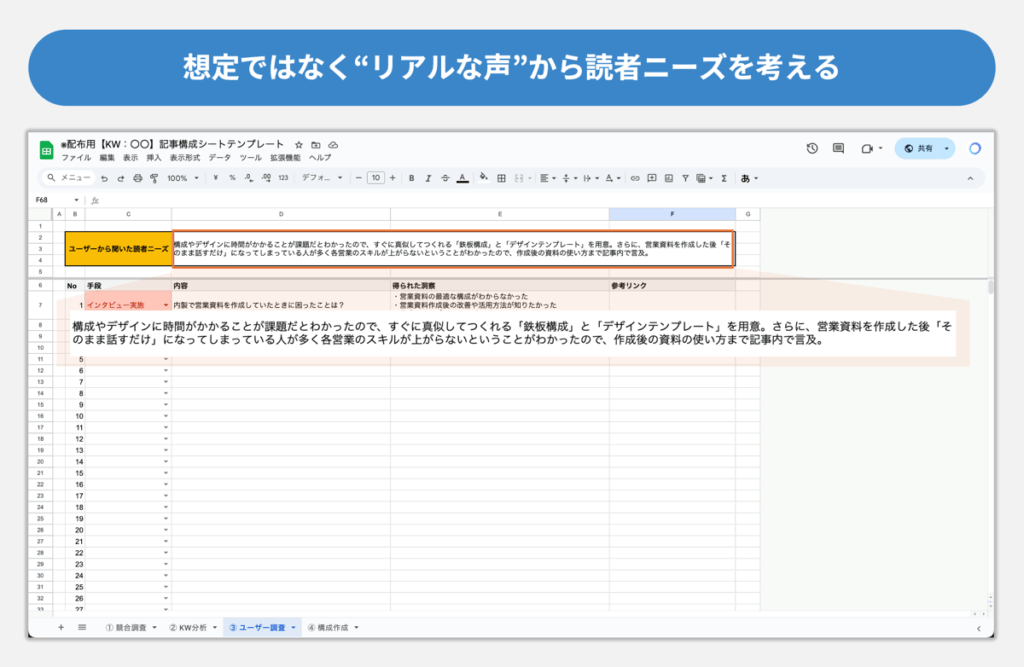

ある程度「リアルな声」が集まったら、改めて「読者のニーズ」を書き出します。

4. 構成作成

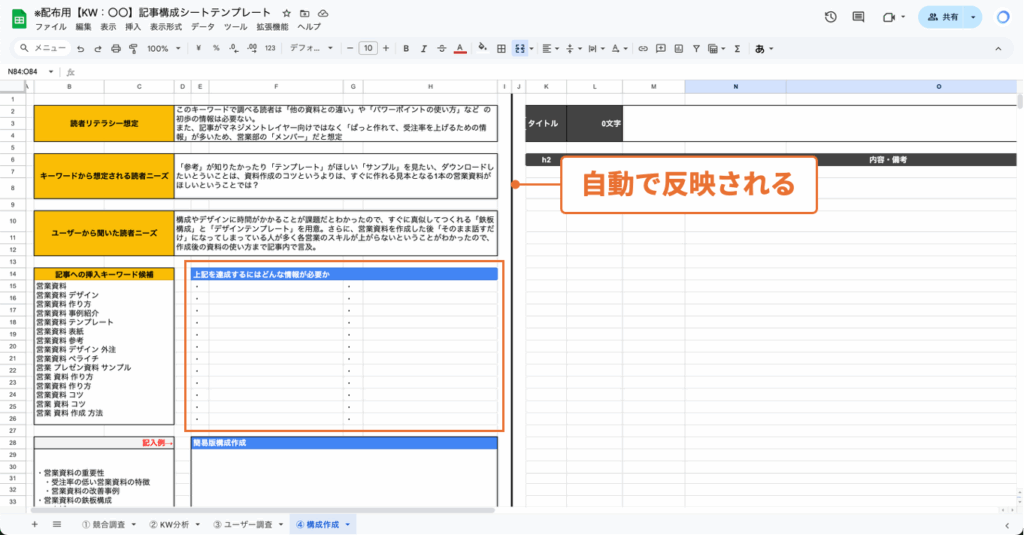

画面右の黄色い部分にはこれまでのシートで設定した「リテラシー」「ニーズ」「キーワード候補」が自動で反映されます。

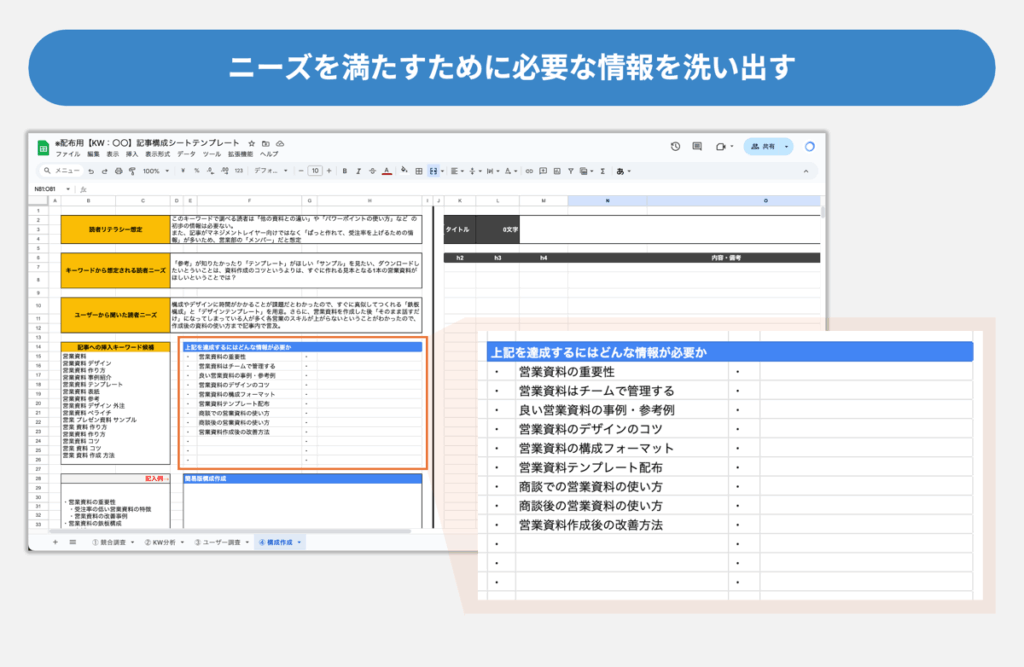

これらの情報をもとにまずは「上記を達成するための情報」を洗い出します。

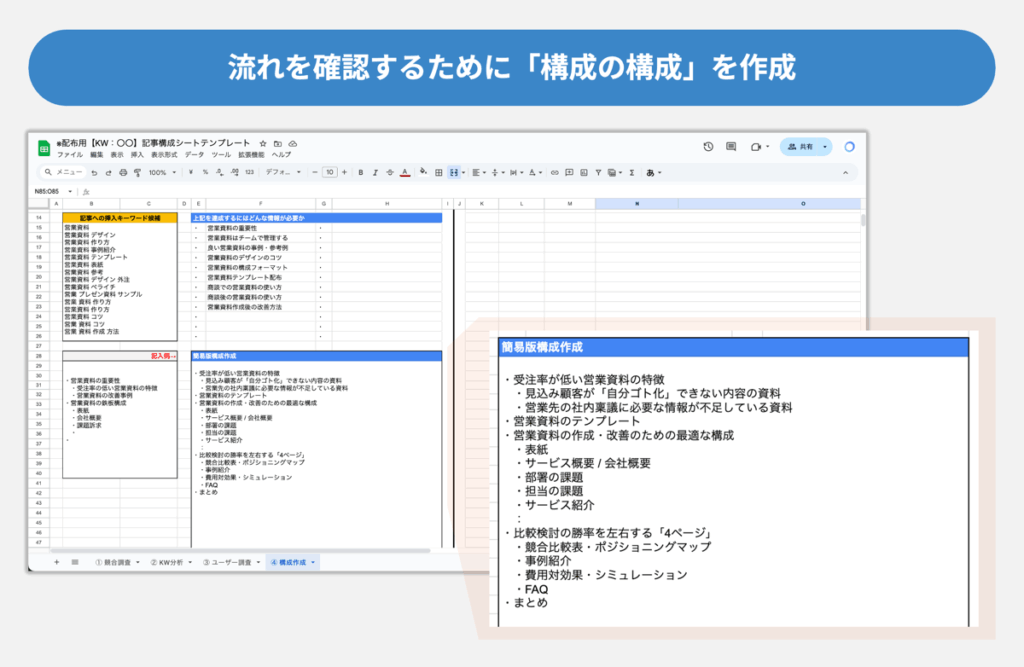

ここでようやく構成を立てて行くのですが、すぐに詳細な構成は作ってはいけません。まずは流れを確認するための簡易的な「構成の構成」を作成します。

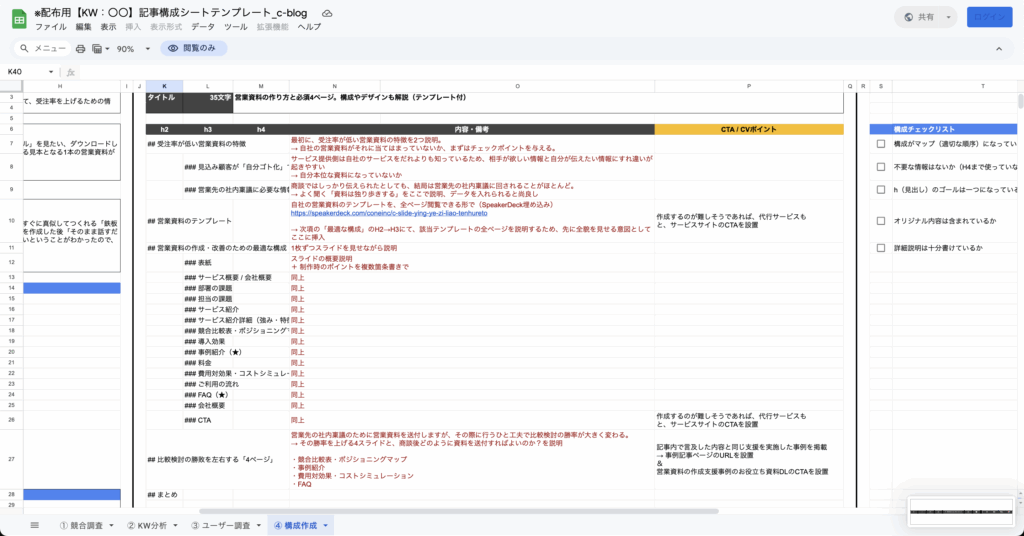

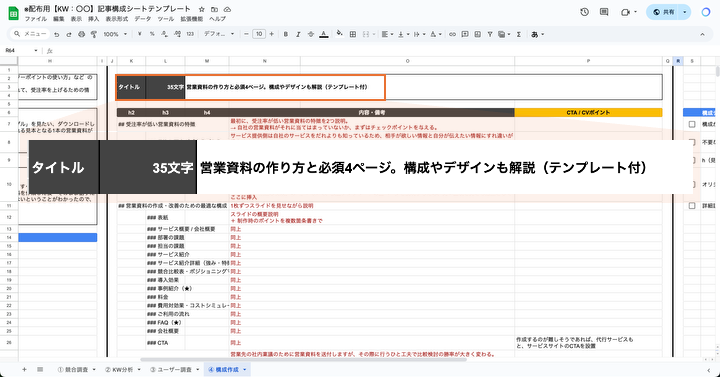

完成したら画面右の詳細な構成を作成していきます。

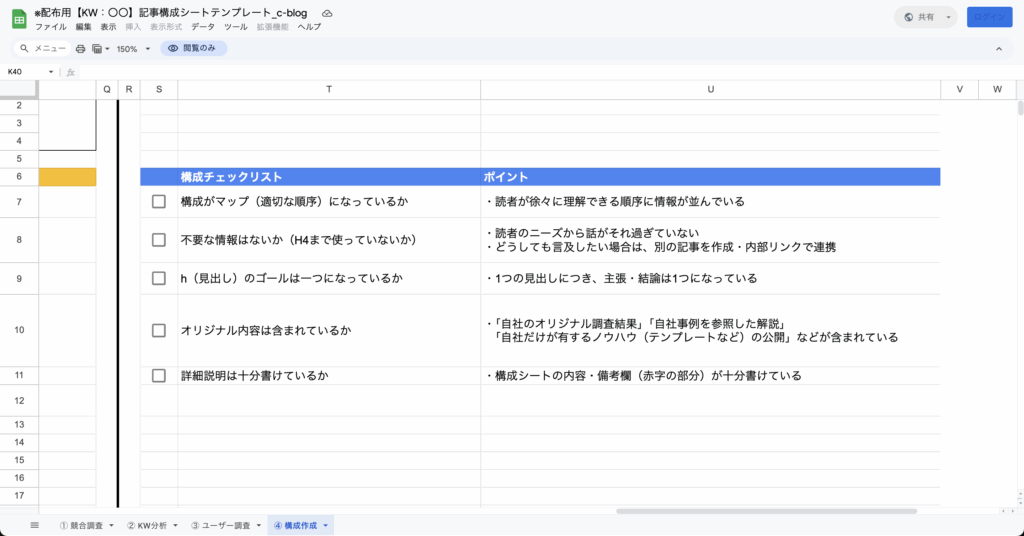

ここではH2やH3の見出しはもちろん、中身に入れる情報やCTA / CVポイントも整理することができます。構成が全て立てれたらシートの一番右には確認用のチェックリストも用意してるのでご活用ください。

構成が完成したら最後にタイトルをつけます。

これでユーザーのニーズを掴んだ構成を作成することができます。

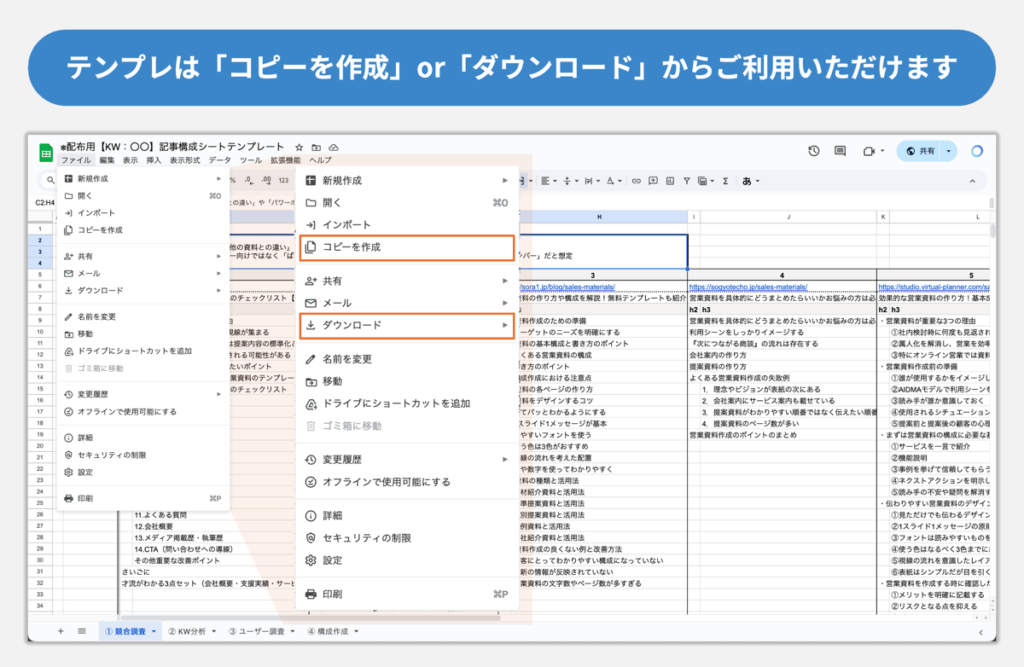

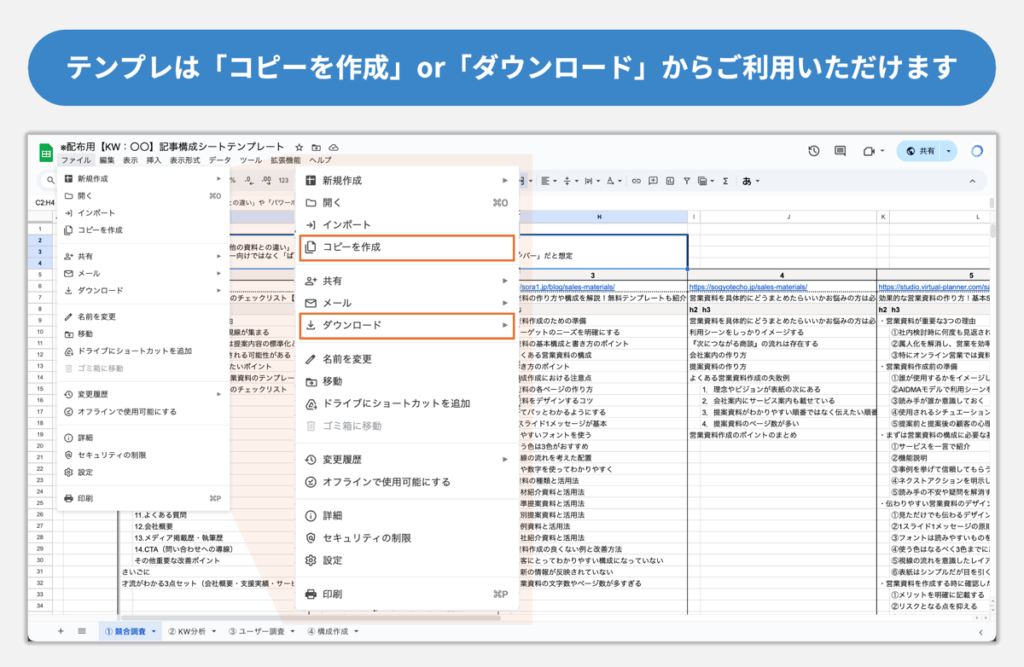

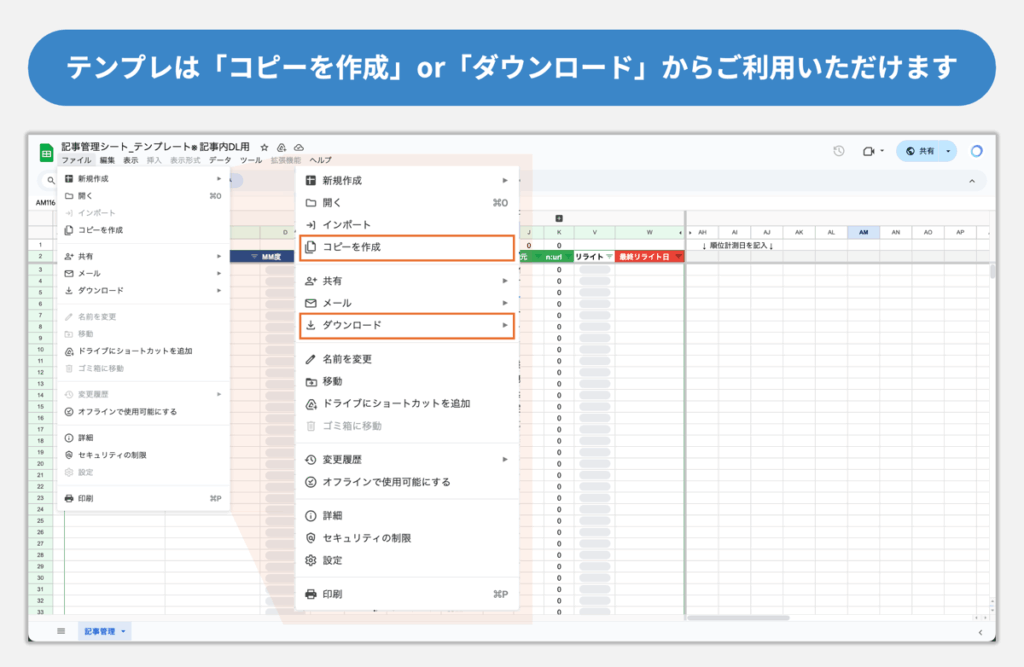

構成作成時に活用できるこのテンプレート(スプレッドシート)は、以下URLから無料でDL / コピーできますので、ご自由にご利用ください。

構成作成シート(Google Sheet)へアクセス・ダウンロード

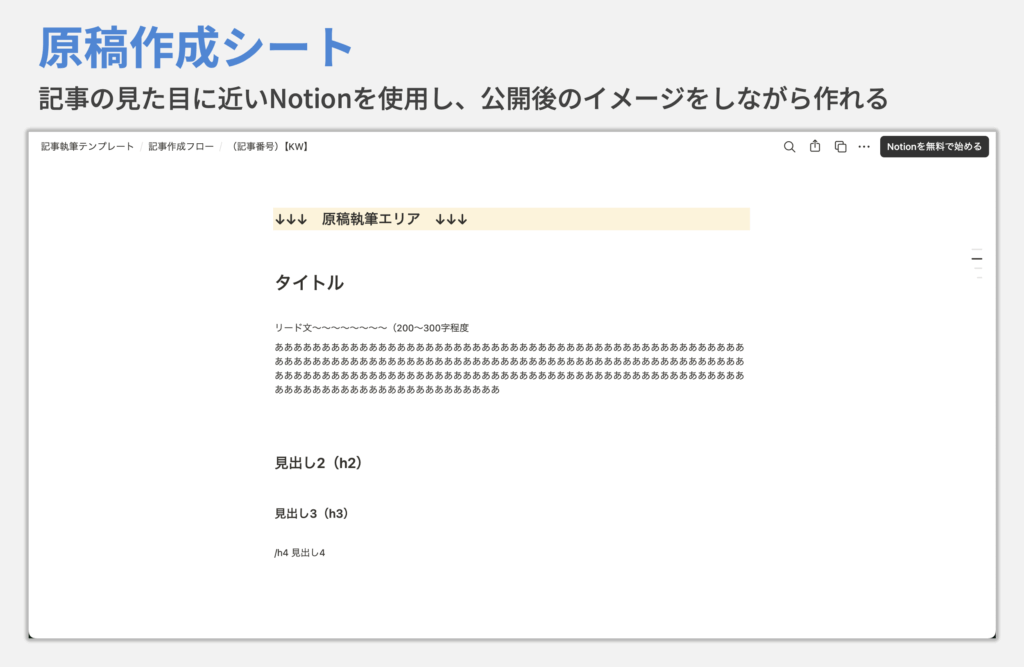

ステップ2:原稿を書く(原稿テンプレート)

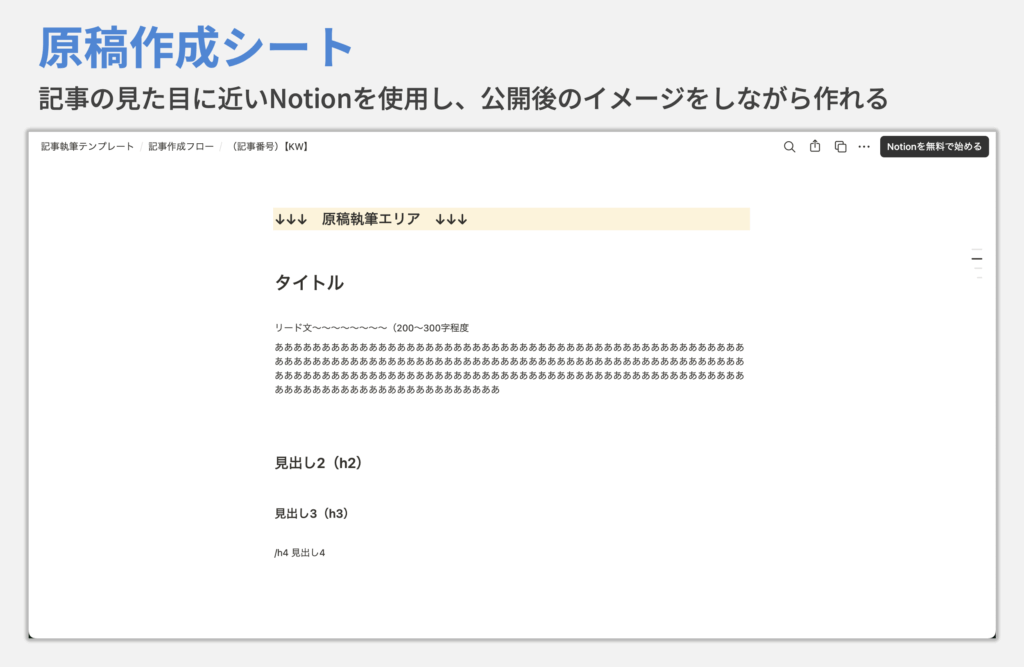

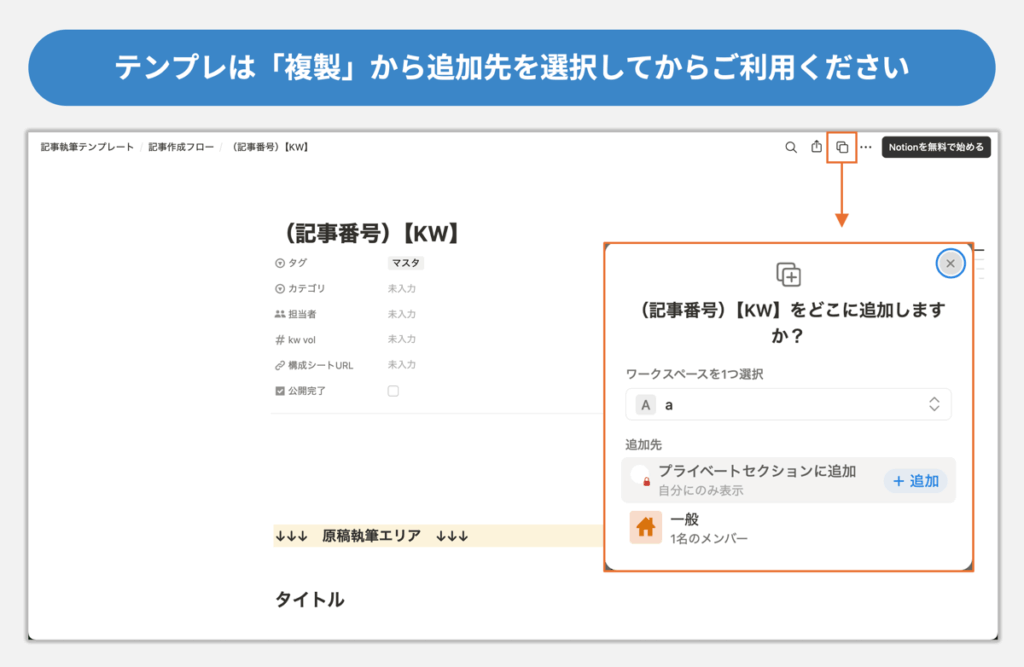

多くの方は原稿の執筆をGoogleドキュメントで作成すると思いますが、弊社ではNotionの使用を推奨しています。なぜなら、Notionの方が公開時の記事の見た目と近い形で原稿を執筆することができるため、公開後のイメージがつきやすいという特徴があります。

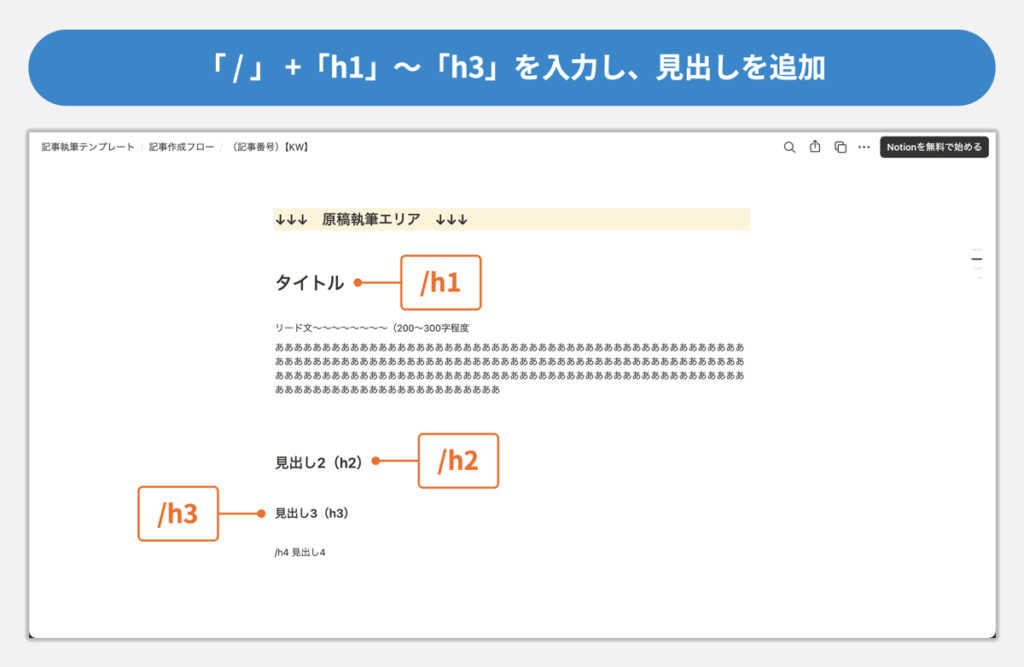

見出しは「/」+「h1」〜「h3」で追加することができます。

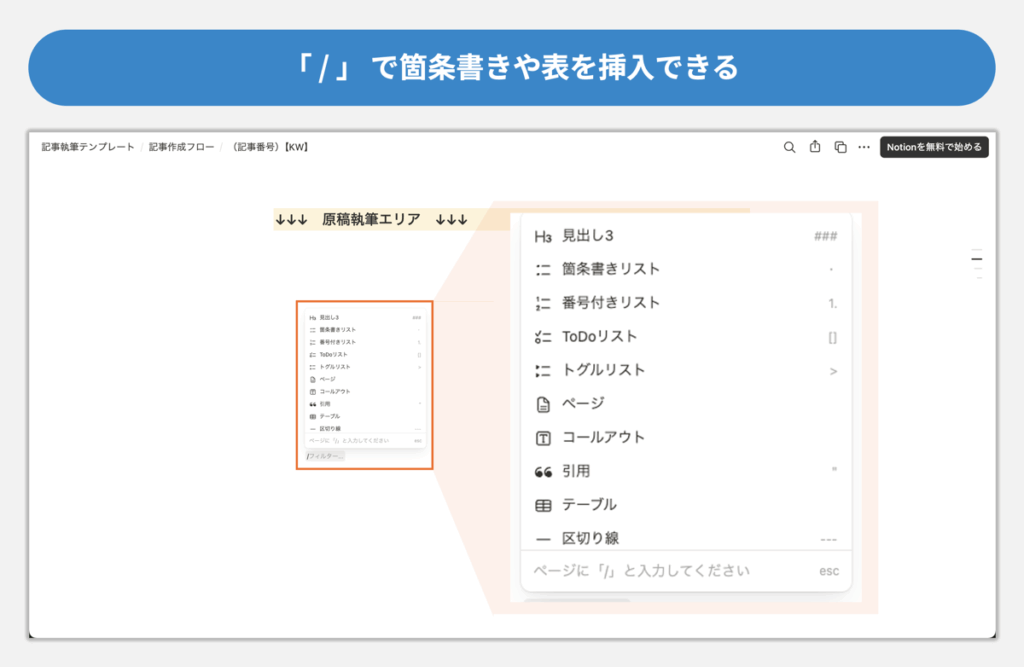

「/」を入力することで箇条書きや表などを追加することができます。

読者に伝わる原稿の書き方に関しては、以下の記事にて詳しく解説しているので、気になる方は合わせてご覧ください。

関連記事:SEO記事の原稿の書き方5法則。仕組みさえわかれば誰でもわかりやすい文章がかける

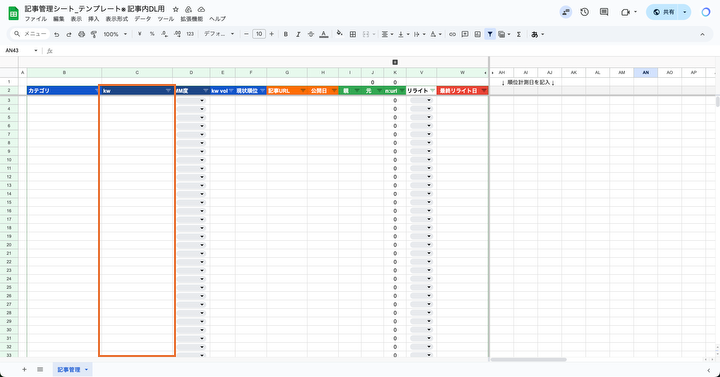

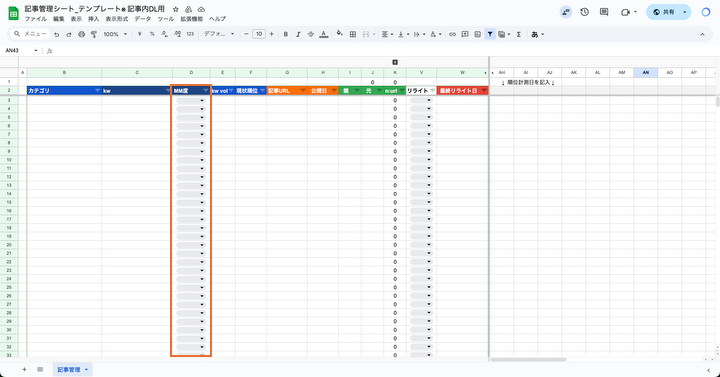

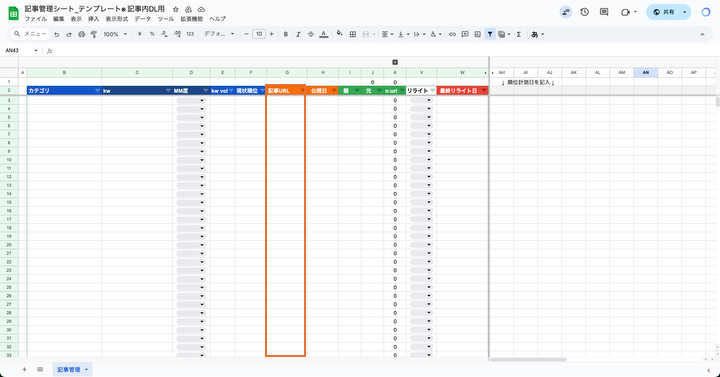

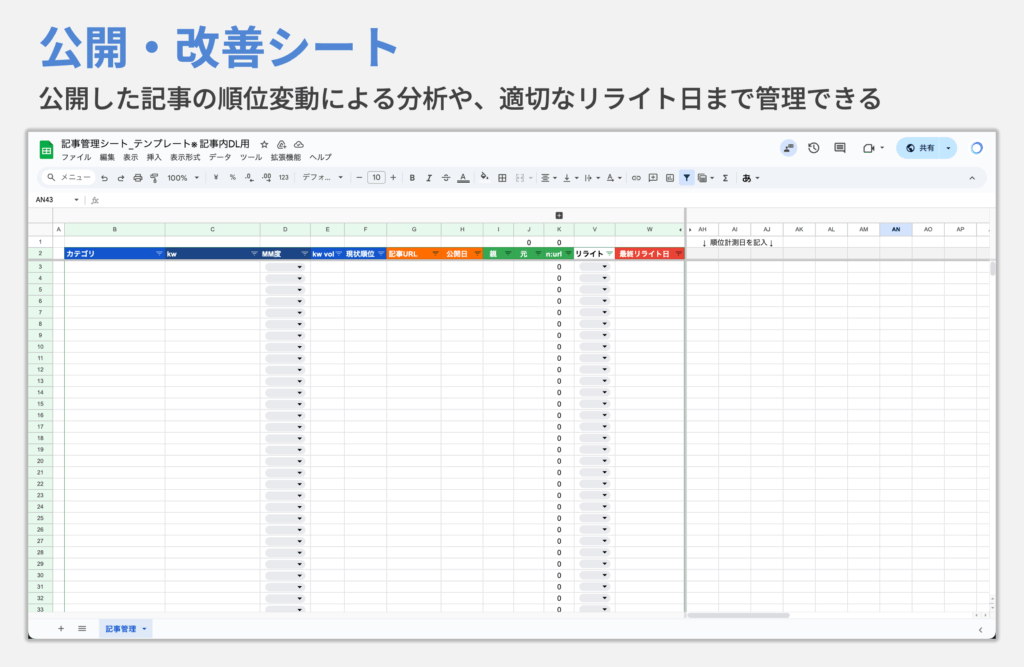

ステップ3:記事を公開・改善する(記事管理テンプレート)

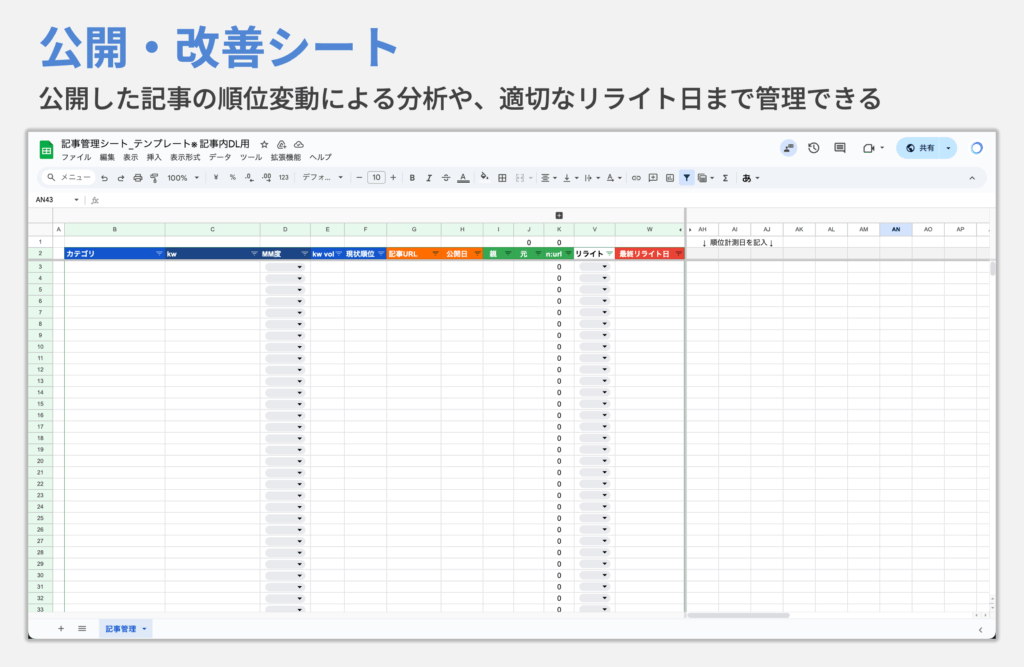

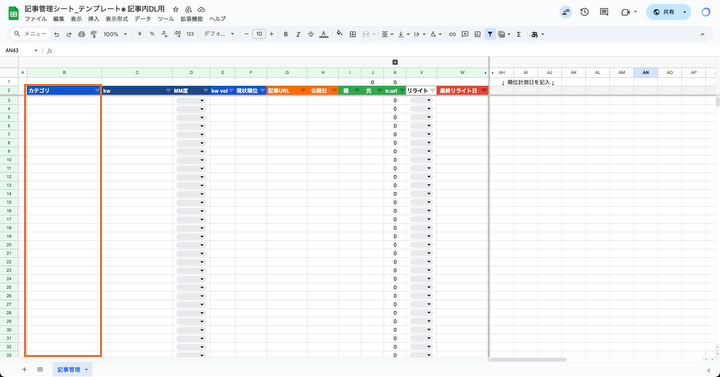

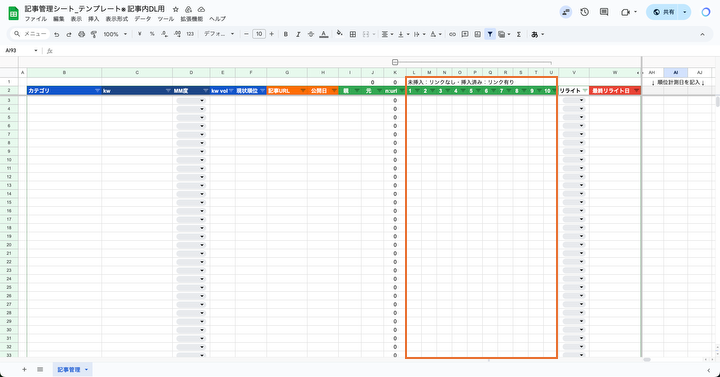

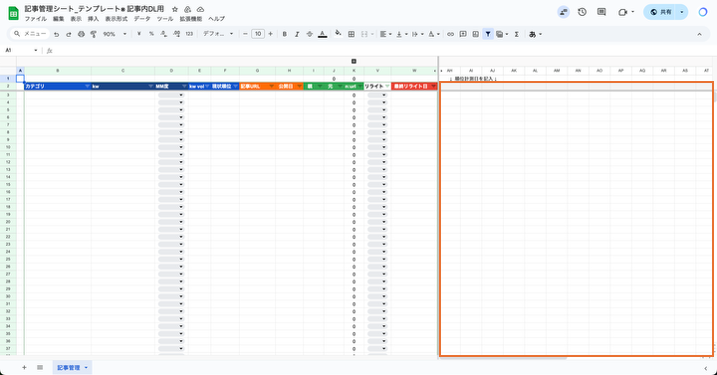

記事管理シートでは、公開した記事の管理はもちろん、リライトすべきタイミングを確認できたり、新規記事のKW戦略を立てる際にも活用することができます。

記事管理シートで記録できることは以下になります。

- カテゴリ

- KW(キーワード)

- MM度(メディアマッチ度)

- kw vol(キーワードボリューム)

- 現状順位

- 記事URL

- 記事の公開日

- 内部リンクの数

- リライトの有無

- 最終リライト日

- 記事順位の計測日&順位

それぞれの役割や使い方を解説していきます。

カテゴリ

カテゴリはキーワード群を管理するために使用します。例えば、弊社の場合「資料作成代行サービス」や「記事作成代行サービス」「BtoBサイト制作サービス」を運営しているので、カテゴリに入れるのは以下のようなものになります。

| カテゴリ | キーワード |

|---|---|

| 資料作成代行 | ・パワポ ・資料作成 ・営業資料 ・ホワイトペーパー など |

| 記事作成代行 | ・記事作成 ・seo記事 ・seo ・オウンドメディア など |

| サイト制作サービス | ・オウンドメディア ・WordPress など |

このカテゴリは基本的にキーワードとセットで記入します。

KW(キーワード)

KWの欄には執筆した記事のキーワードを記入します。

MM度(メディアマッチ度)

MM度(メディアマッチ度)とは「そのキーワードで流入してきたユーザーが、自社のサービスに関心を持ち、CVにつながる可能性がどれくらいあるか」という視点です。

単なる検索ボリュームやSEO難易度ではなく、「自社メディアとの親和性」や「事業の目的との一致度」を重視します。

例えば、資料作成代行サービスに関するKWの場合で考えてみます。MM度が「高」〜「低」の例を出してみます。

| MM度 | キーワード |

|---|---|

| 高 | ・資料作成代行 ・ホワイトペーパー 作り方 ・営業資料 外注 ・資料作成 相場 |

| 中 | ・営業資料 テンプレート ・パワポ デザイン ・資料作成 コツ ・営業資料 フォーマット |

| 低 | ・パワポ アニメーション 作り方 ・提案書 書き方 新人 ・パワーポイント 無料素材 ・図解 見やすい作り方 |

MM度が高いほどよりCVに近いKWだということがわかると思います。

しかし、以下のような施策がある場合、「メディアマッチ度が中〜低」でも十分に意味があります。

- テンプレDLなどでリード獲得→ナーチャリング

- SNSシェア狙いのバズ系Tips

- リターゲティング広告との併用

- サブカテゴリでSEO評価を蓄積(テーマの網羅性強化)

MM度はある程度KWが溜まってきた段階や、すでに記事がある場合の整理としてご活用ください。

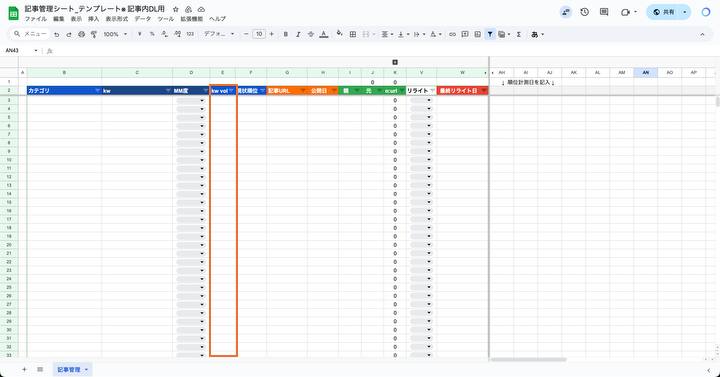

kw vol(キーワードボリューム)

検索ボリュームとは、月間でそのキーワードが検索される回数の推定値です。SEOでは「volが多い=流入が見込める」ため注目されますが、「volが多い=売上につながる」ではない点に注意が必要です。

volが大きくても「MM度が低い(CVにつながらない)」場合は、書いても意味がないことが多いです。さらに、kw volが多いキーワードは基本的に競合も必然と多くなるため、上位表示させることが難しくなるのも特徴です。

現状順位

各記事がSEOで現在何位にいるのかをまとめる欄になります。各週でも良いので日々順位を確認することで、メディアへの影響力やリライト対象の有無などを判断することが可能になります。

記事URL

記事URLには公開された実際の記事のURLを入れます。

記事の公開日

記事の公開日も入れるようにしましょう。例えば、「公開してからどのくらいでインデックスされたのか」や「公開したことでメディアに与えた影響」などを確認する際に使えます。

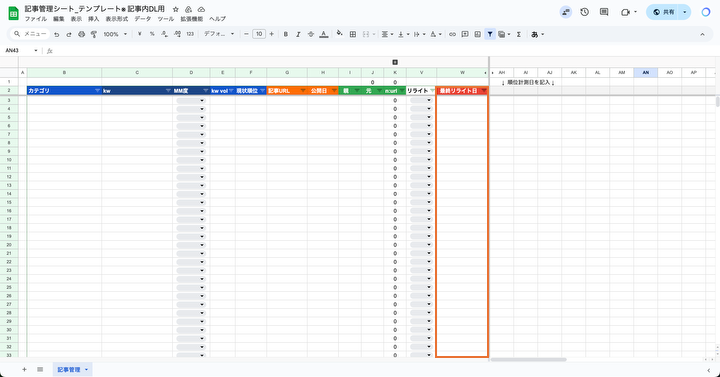

内部リンクの数

内部リンクを使って上手に導線を敷いてあげることで、メディア内の回遊率を上げてSEOの順位を向上させたり、検討度が低い記事から高い記事へ誘導しCVチャンスを獲得するといったことが可能となります。

しかし、記事を執筆しているだけでは具体的に「どの記事に、なんの記事のリンクが、どのくらいの入っているのか」を把握している人は少ないと思います。なので、「元」の列には現状入っている内部リンクの数を入力します。

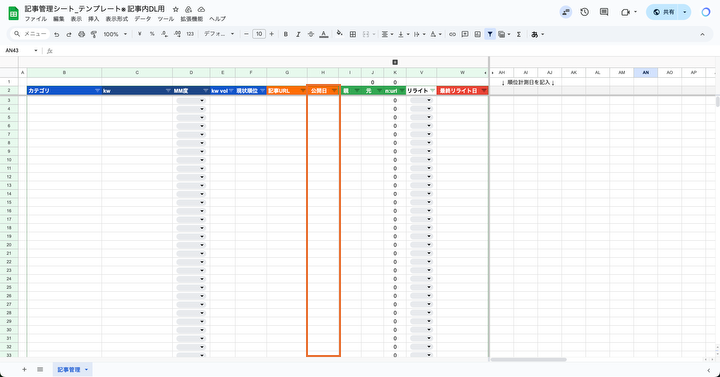

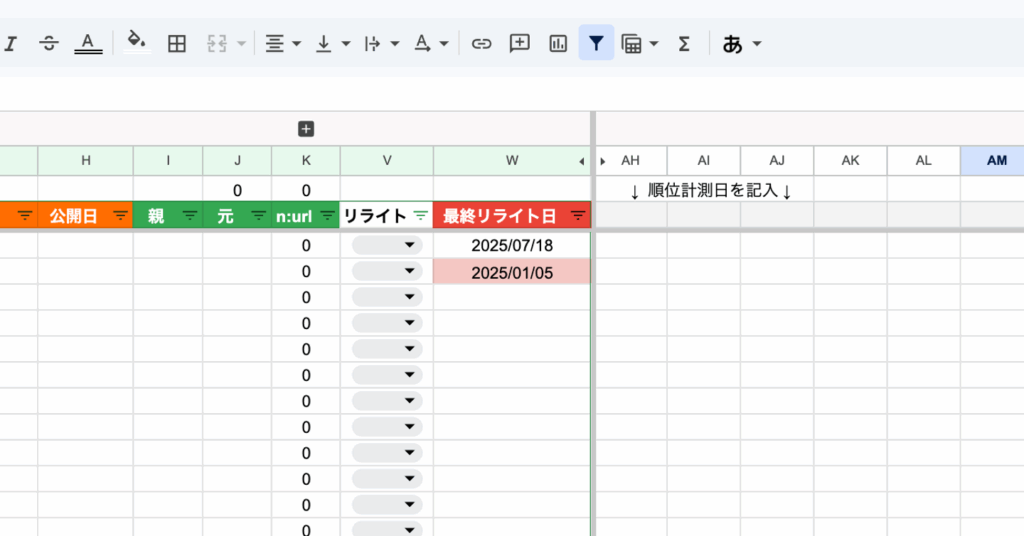

また、K列の上部には「+」ボタンがあります。

「+」をクリックすることで隠れていた列が出現します。

ここは主にリライトで内部リンク設計を行う場合に活用します。

1~10の数字は「リンクの数」を表しており、キーワードごとに入れれそうな記事のリンクを1セルずつ入れていきます。

例えば、弊社ではパーマリンクをアルファベット+数字で表現していたため、以下のように管理しています。

M~V列に記事のリンクが入るとL列が連動して個数を自動的に出してくれます。なので、ひたすら内部リンクを追加して行くだけで「元(現状の内部リンクの数)」と「n:url(リライト後の内部リンクの数)」を比較することができます。

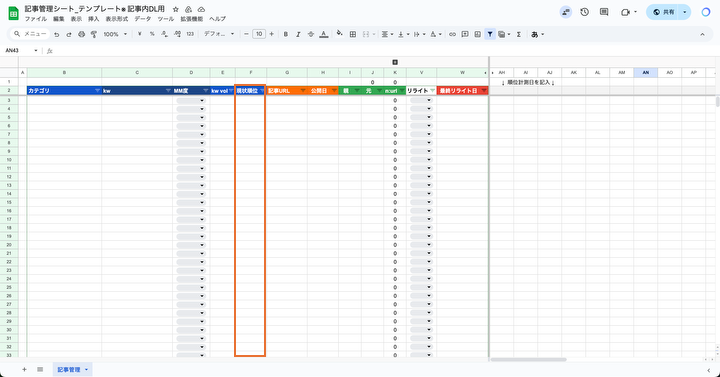

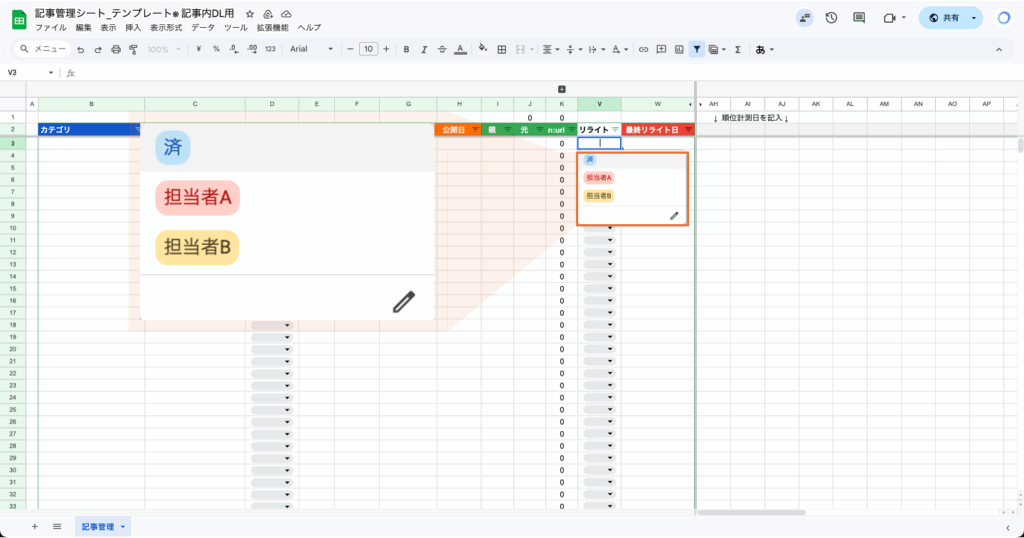

リライトの有無

「リライト」の部分にはプルダウンで「済」「担当者」を用意してます。リライト予定の記事をマークしたい場合は、担当者をそれぞれ割り当てることで、タスクを可視化できます。

また、リライトが完了したら「済」にして行くことで、例えば複数名でリライトを一気に行う場合でも進捗がわかりやすくなります。

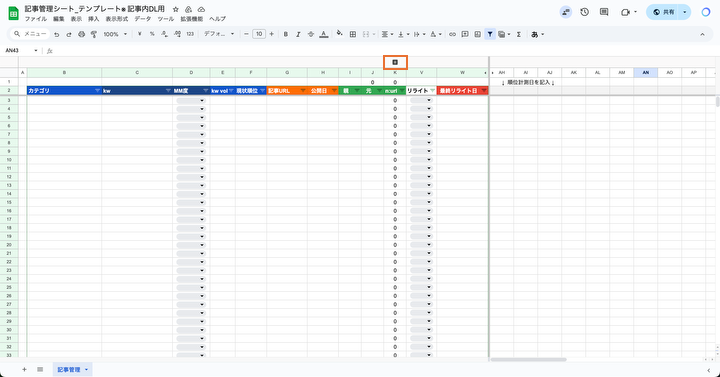

最終リライト日

リライトが完了したら、必ずリライト日を入れましょう。この最終リライト日を入力することで、記事がどれくらい更新されていないのかを可視化することができます。

記事本数が少ないメディアの場合は管理が簡単ですが、記事の数が100を超えてくると一つ一つ確認するだけで大変になってきます。なので、必ず記入しましょう。

採取リライト日に日付を入力すると、

- リライト日から半年以内 → 白いセルのまま

- リライト日が半年以上前 → 赤いセルに変化

のように自動でなってくれるので、更新されていない記事を一目で特定することができます。更新されていない記事が多くなるとメディア全体の評価も落ちるため、最高でも半年経ったらリライトを行い、最新情報に変更してあげましょう。

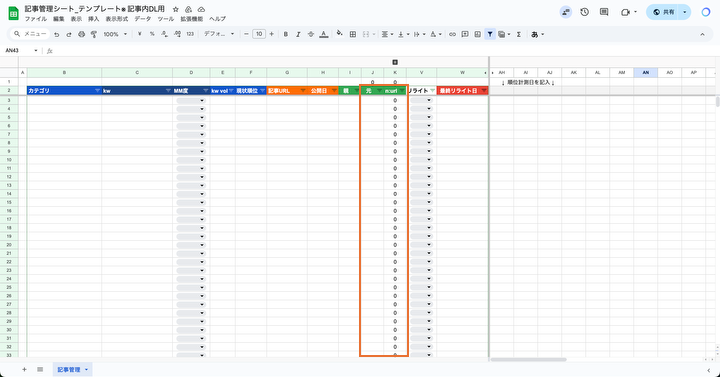

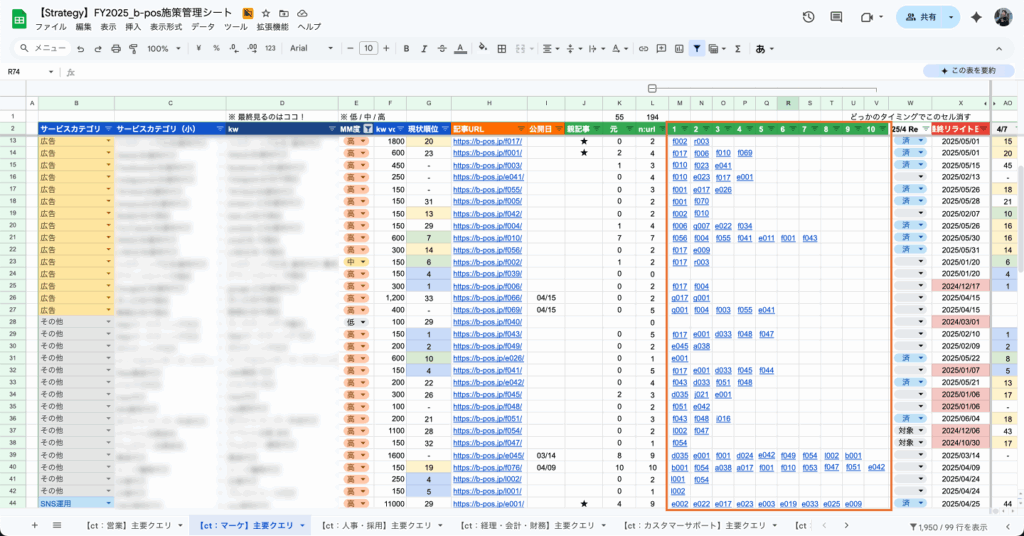

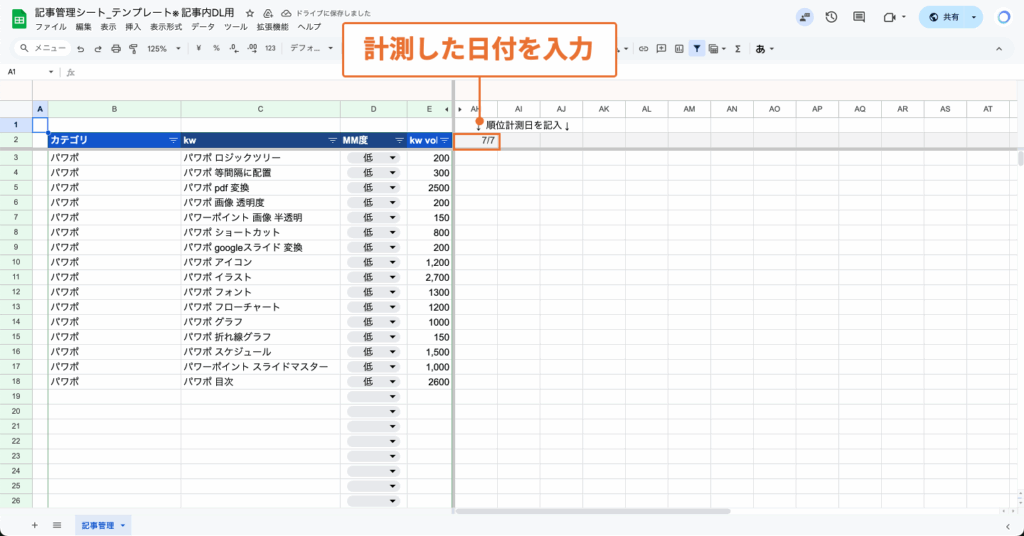

記事順位の計測日&順位

ここでは主に作成した記事の順位変動を記録していきます。弊社の場合、毎週月曜日の午前中に全記事の順位を手作業で記録しています。

もちろん、ahrefsなどのツールを使用すれば順位を一覧で確認できますが、毎週記録するには向いていません。さらにクロールが常にされているわけではなく、検索結果とずれている場合が多いため、手作業での検索が一番効率的ということになります。

まずは計測する日付をグレーの部分に入力します。

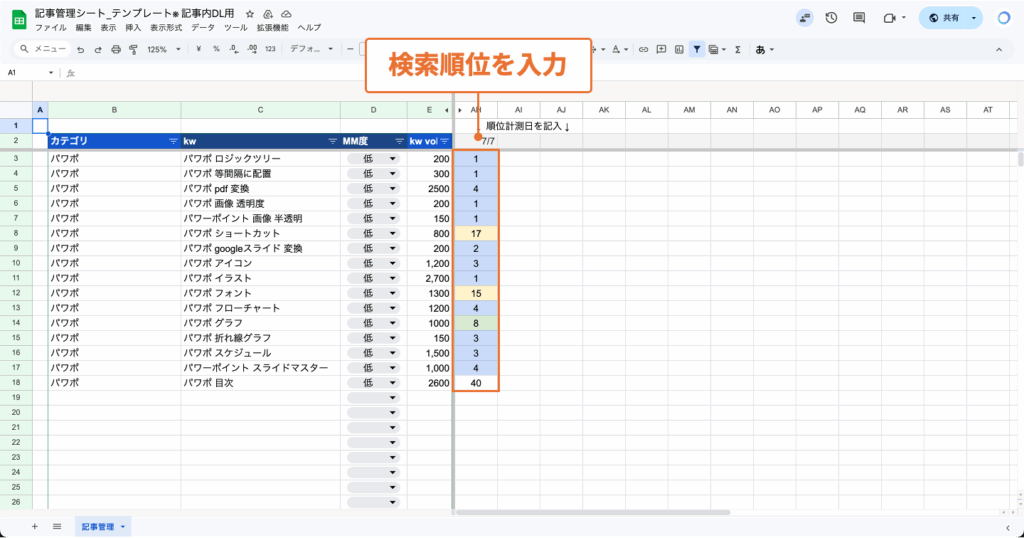

次にキーワードごとにその日の検索順位を入れて行きます。

順位を入れると上記のように自動で色分けがされます。この色の意味は以下になります。

- 青色:1~5位

- 緑色:6~10位

- 黄色:10~20位

- 白色:20位~

このような色分けがされることで、単なる順位変動の可視化だけではなく、カテゴリごとの上位表示されている割合なども確認しやすくなります。例えば、「資料作成に関する記事はすぐに上位表示されるけど、記事作成に関するKWは全然上位表示されない…」などの課題があったとします。

この場合の課題は様々ありますが、その理由の一つに「1~5位にいる記事の数」が原因かもしれません。そんな仮説があったらこのシートを確認してみましょう。青色(1~5位)の割合が瞬時に確認できるため、課題→解決までの時間を短縮できます。

そんな変化に気づきやすくするためにも記事の順位は定期的に確認し、記録をつけて行きましょう。

まとめ

この記事では、記事作成のステップごとにテンプレートの紹介・使い方を解説しました。

紹介したテンプレートは以下の3つになります。

それぞれのテンプレートは以下のリンクから使用することができます。

弊社Coneでは、実際に紹介したテンプレートを使用し記事を作成しており、オウンドメディアを運営しています。このオウンドメディアは2023年に運用を開始し、現在(2025年7月時点)では月間73,000を超える自然検索トラフィックと、15万人以上の訪問者を安定的に集めるメディアへと成長しています。

そこから毎月30件以上の問い合わせにつながっており、営業活動の主軸を担う存在となっています。

実際に記事の中身を見ていただくと、読者のニーズをしっかりと捉えて自社にしかない情報を出しているのがよくわかると思います。

弊社Coneでは記事作成代行サービス「c-blog」の運営も行っています。構成の作成や原稿の作成はもちろん、キーワード設計などの戦略の部分からCTAなどのCV設計までまるっと対応しています。記事作成でお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒記事作成代行サービス「c-blog」のサービスサイトはこちら