SEOに効くのは“更新頻度”より“質”。成果を最大化するコンテンツ戦略を解説

「SEO対策のために毎日記事を更新しなきゃ」「更新頻度が低いと順位が下がってしまうのでは?」

このようなお悩みをお持ちではないでしょうか? かつては頻繁な更新がSEO対策として有効とされていましたが、現代のGoogleアルゴリズムはより「ユーザーファースト」な評価基準へと進化しています。

本記事では、SEOで成果を出すためには、更新頻度よりもコンテンツの質が圧倒的に重要であることを解説します。過去と現在のSEOトレンドの違いや、Googleが「質」を重視する理由を紐解きながら、成果につながる具体的なコンテンツ戦略をまとめました。

闇雲な更新をやめて、効率的に成果を出したい方は、ぜひ最後までご覧ください。

弊社Coneでは、記事作成代行サービス「c-blog」を運営しています。構成や原稿の作成はもちろん、キーワード設計からCV戦略の立案までワンストップでサポートしております。お困りの際はお気軽にご相談ください

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

SEO対策に効果的な更新頻度とは?

SEOに取り組む中でよくある疑問のひとつが、「どれくらいの頻度で記事を更新すればいいのか?」というものです。かつては「毎日更新するべき」「頻繁な更新がSEOに強い」といった考え方が広まっていましたが、現在ではその常識は大きく変わりつつあります。

Googleのアルゴリズムは年々進化しており、単に更新頻度が高いというだけでは評価されない時代です。とはいえ、更新頻度がまったく関係ないわけでもなく、場合によっては有効に働くケースもあります。

このセクションでは、過去と現在のSEOにおける「更新頻度」の位置づけの違いや、Googleが重視する本質的な評価基準、そして“なんとなく更新”がもたらすリスクについて、具体的に解説します。

過去と現在のSEOトレンド

「とにかく更新し続ければ順位が上がる」といった考え方は、現在のGoogleの検索アルゴリズムには当てはまりません。

Googleは公式に「更新頻度そのものが検索順位を直接的に左右することはない」と明言しています。

「頻繁な更新が直接的にランキングを改善するということはありません。」

なぜ更新頻度が直接的な評価対象ではないのでしょうか?

理由はシンプルで、Googleの評価軸は「どれだけユーザーの役に立つか」だからです。検索エンジンの本来の役割は、「検索ユーザーの疑問や課題を、最も適切な形で解決できる情報を提供すること」です。

つまり、1週間前に公開された情報でも、それが的確で信頼性があり、検索意図に合致していれば、Googleは高く評価します。逆に、1時間前に更新されたばかりの情報でも、内容が薄かったり的外れであれば、検索順位は上がりません。

また、たとえば「確定申告のやり方」や「履歴書の書き方」など、情報の本質が頻繁に変わらないテーマでは、毎年のように内容を更新する必要はありません。むしろ、余計な更新を重ねて分かりにくくなった記事よりも、一度丁寧に整理された記事のほうが、ユーザーにとっては価値があるのです。

つまり、評価されるのは「更新したかどうか」ではなく、「更新した結果、より良い情報になったかどうか」ということになります。

Googleは更新頻度を直接評価しない理由

「とりあえず更新しよう」と目的もなく記事を追加したり、内容が薄いまま公開したりしていませんか? こうした“なんとなく更新”は、短期的にはサイトのボリュームが増えたように見えても、中長期的にはSEO効果を損なうリスクがあります。

特に注意したいのが以下の2点です。

- 読まれない記事が増えると、サイト全体の評価が下がる

- クロールバジェットの無駄遣い

Googleはサイト単位でも信頼性や専門性を評価しています。中身のない記事が多数存在することで、「このサイトは情報の質が低い」と判断される可能性があります。

また、Googleのクローラーが1つのサイトに割り当てるクロール頻度には限りがあります。質の低い記事が多いと、クロールの優先順位が下がり、本当に評価されるべき記事がインデックスされにくくなる場合もあります。

つまり、更新すること自体は悪ではありませんが、「質の低い記事を大量に追加するくらいなら、更新しないほうがマシ」なケースもあるのです。

SEOで「更新頻度」が重要と言われる3つの理由

Googleは更新頻度を検索順位の“直接的な評価基準”とはしていませんが、それでも更新がSEOにおいて重要とされる理由がいくつか存在します。特に以下の3つの側面では、適切な更新頻度が検索順位やサイト評価にプラスの影響を与えることがあります。

理由1:Googleの「フレッシュネスシステム」による評価

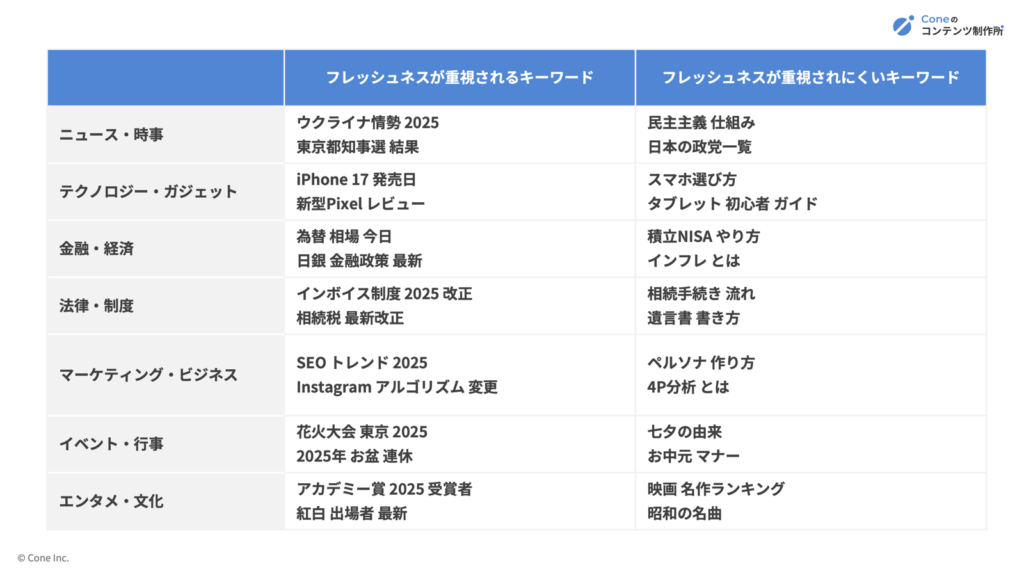

Googleのランキングアルゴリズムには「フレッシュネス(情報の新しさ)を重視するシステム」が存在します。これは、特定のキーワードに対しては新しい情報の方が価値が高いと判断し、より最近更新されたページを優先的に表示するという仕組みです。

以下は「フレッシュネスが重視されるキーワード」と「されにくいキーワード」の比較です。

「フレッシュネスが重視されるキーワード」のテーマは、1年前の記事では価値が薄れやすく、古い情報のまま放置していると検索順位が徐々に下がるリスクがあります。

逆に、内容を定期的に見直し、最新の情報を反映していくことで、検索エンジンから“今でも役立つコンテンツ”と判断されやすくなります。

理由2:クローラーの巡回促進とインデックス速度の向上

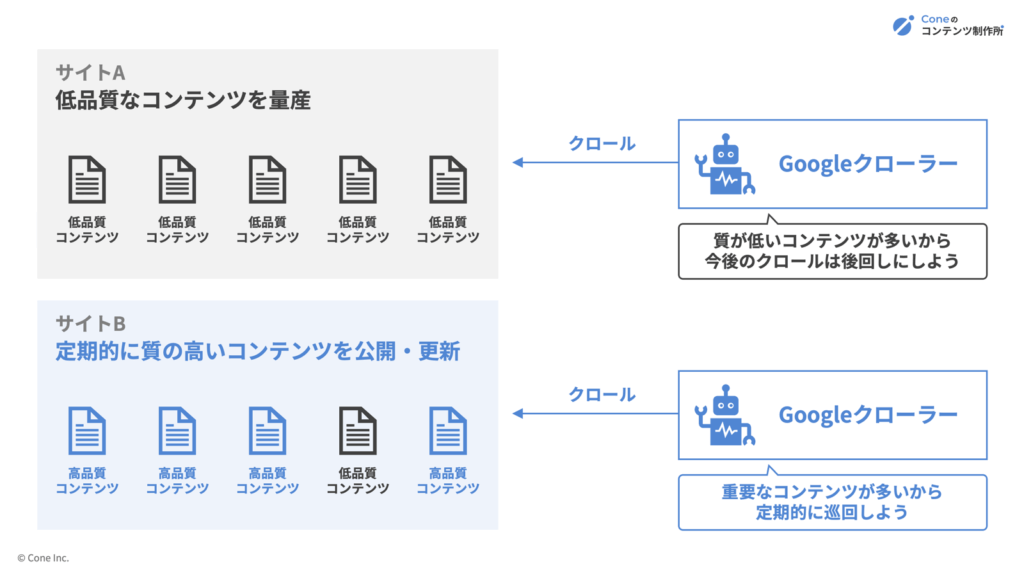

SEOにおいて見逃せないのが、「クローラーの巡回頻度」と「インデックス速度」です。Googleのクローラーは常にすべてのサイトを巡回しているわけではなく、更新の頻度や質に応じて巡回の優先度が変化します。

ここで関係するのが「クロールバジェット」という概念です。クロールバジェットとは、Googleのクローラーが1つのドメインに割り当てる巡回リソースのことで、限度があります。

- 質の低いページばかりを量産しても、クローラーは優先度を下げる

- 一方で、定期的に質の高いコンテンツを公開・更新しているサイトは、「重要なページが多い」と判断され、巡回が活発化する

その結果、新しく公開した記事のインデックス速度が早まり、SEO効果の発現タイミングも早まるという利点があります。更新頻度が“巡回効率”に影響を与えるという点で、SEOと密接に関係しているのです。

理由3:ユーザー体験(UX)の向上と信頼獲得

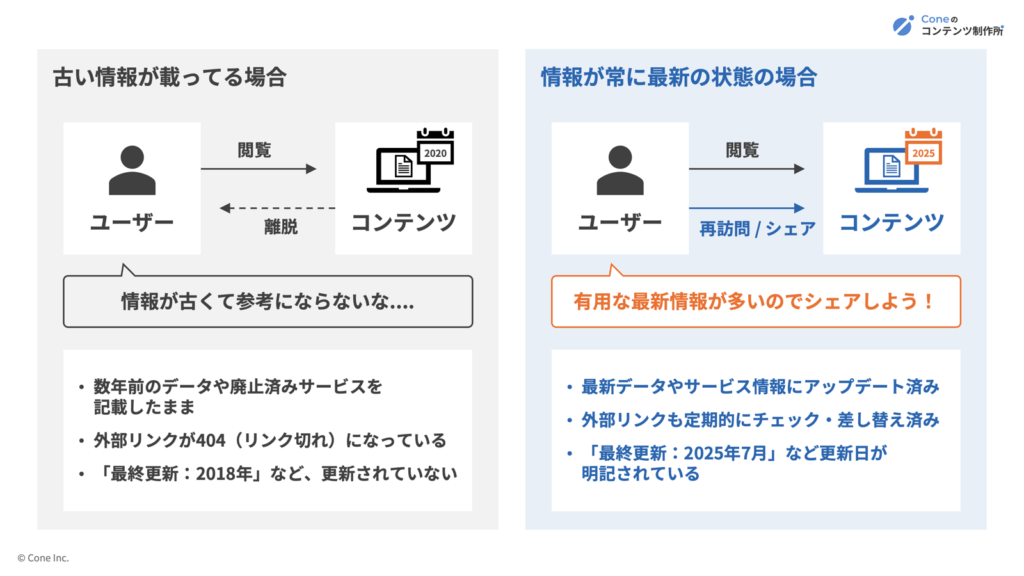

SEOの最終目的は、検索順位を上げることではなく、「ユーザーに選ばれ続けるサイトを作ること」です。そのためには、サイト全体の情報が“常に最新の状態”に保たれていることが非常に重要です。

たとえば、以下のような体験をしたユーザーはどう感じるでしょうか?

- 記事に掲載されているリンクがすでに切れている

- サービス紹介ページが「2022年の実績」となっている

- 最新の情報を調べに来たのに、3年前の内容がそのまま

このような状態では、ユーザーは不安を感じ、「このサイトはもう更新されていないのでは?」「情報が古そう」と信頼を失ってしまいます。

一方で、定期的に更新され、レイアウトや内容が整えられているサイトは、「ちゃんと管理されている」「信頼できる」「また来よう」といったポジティブな印象を与えます。

これは、滞在時間の増加、再訪率の向上、直帰率の低下といったユーザー体験指標(UX指標)にも良い影響を与え、結果的にSEOにも関わってきます。

つまり、情報が古いサイトでは、ユーザーはすぐに離脱してしまう一方で、最新の情報が維持されているサイトは、再訪・シェアされる確率も高くなるのです。

新規記事もリライトも「質」が一番大事

前章では、「更新頻度」が検索順位に影響を与える理由を3つご紹介してきました。

とはいえ、ただ頻繁に更新すればよいわけではありません。 Googleが評価するのは、あくまで「ユーザーにとって価値のある情報かどうか」です。

つまり、記事の“中身の質”こそがSEOにおいて最も重要な要素なのです。

更新頻度を高める場合も、既存記事をリライトする場合も、まずは「コンテンツの質をいかに高めるか」を考えることが、結果的に検索上位につながります。ここでは、質の高い記事を生み出すための2つの視点を解説します。

読者が「知りたいこと」を反映させた「構成」の作り方

質の高い記事を作るための第一歩は「構成」です。構成は、ユーザーが検索で求めている情報と、自社が伝えたい内容の接点を見つける作業で、この構成のクオリティで全て決まると言っても過言ではありません。

特に、検索意図の深掘りと情報の差分設計が重要なポイントになります。検索意図を軸にした構成設計の流れは以下になります。

- メインキーワードの検索意図を理解する

- 上位10記事を分析し、共通点と不足情報を見つける

- 構成案を箇条書きで書き出し、読者の期待と行動の流れを設計

- 必要に応じてCTAやオリジナル視点を組み込み、完成させる

このように「読者視点で構成し、最後に自社視点をかけ合わせる」ことが、SEOでもコンバージョンでも効果を生む鍵になります。

SEO記事の構成の立て方は、以下の記事にて詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

質の高いコンテンツを生み出す執筆のコツ

構成が決まったら、次は実際に「文章を書く」段階へ進みます。

ここでも重要なのは、検索ユーザーが「読みやすい」「信頼できる」「役に立つ」と感じる文章を書くことです。

弊社Coneでは、SEOに強い原稿を仕上げる5つの法則に則って原稿を作成しています。

- 結論ファーストで、冒頭に答えを出す

- 1スクロールあたり3~4文で改行し、視認性を高める

- 「意味のかたまり」で区切り、論点ごとに簡潔に伝える

- 主観ではなく、客観的な事実・一次情報を引用する

- 読者がすぐ行動できるレベルの具体性をもたせる

例えば、「SEO対策には更新頻度が大事」と言うだけでなく、「週に1回、トピックごとに分けて更新すべき理由と事例」をセットで伝えることで、読者の理解と納得感が高まります。

上記の5つの法則は、以下の記事にて詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

弊社Coneでは、記事作成代行サービス「c-blog」を運営してます。構成の作成や原稿の作成はもちろん、KW戦略などの戦略設計やCV設計までワンストップでサポートしています。高品質な記事を量産したい方は、お気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

データに基づいた「成果を出す更新戦略」

ここまで、更新頻度とコンテンツの質に関する重要性を整理してきました。では、実際に「より成果を出す更新戦略」とはどうあるべきでしょうか?

ここでは、Ahrefsによるデータ分析や実践知見を踏まえ、新規記事と既存記事リライトの優先順位と実務フローを解説します。

新しい記事と既存記事の修正、どちらを優先すべきか?

SEO対策において、新規記事の作成と既存記事のリライト、どちらを優先すべきかは多くの担当者が抱える悩みの一つです。

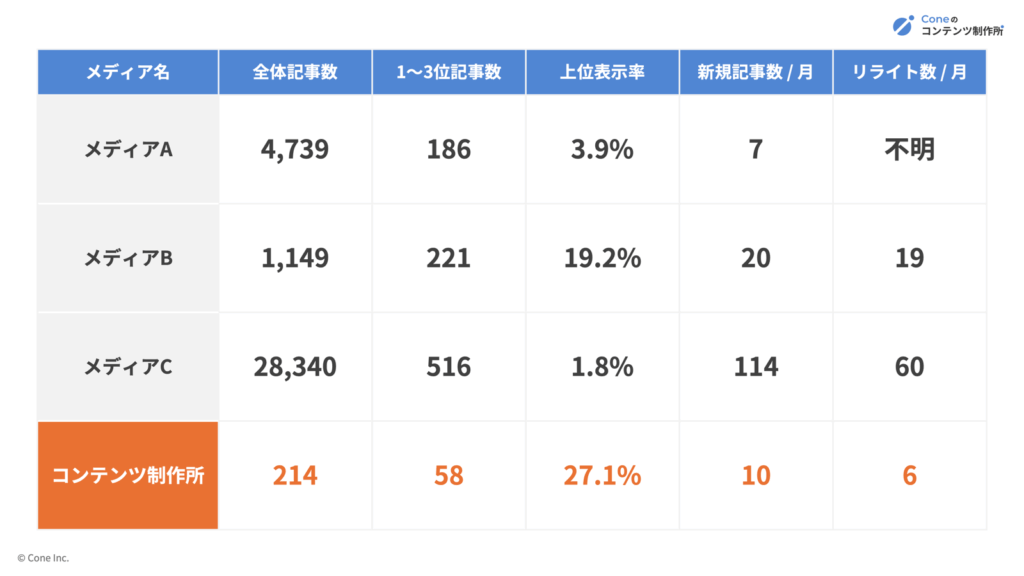

そこで、複数メディアの実データをもとに、上位表示と記事運用の実態を分析してみました。

複数のメディアのデータを比較すると、記事数の多さが必ずしも上位表示の高さに直結しないことが明らかになりました。

例えば、メディアCは28,000件を超える大量の記事を公開しているにもかかわらず、1〜3位の上位表示率は約1.8%に留まっています。これは「量産型SEO」の限界を示しており、単に記事を増やすだけでは上位表示は容易ではないことが分かります。

一方で、記事数が比較的少なくても高い上位表示率を維持しているメディアも存在します。

弊社が運営する「コンテンツ制作所」は、全体214記事中58記事が1〜3位にランクインしており、約4記事に1つが上位表示されている高い品質運用がなされています。このことから、記事の質や精度の高さがSEO成果に直結する重要な要素であることがうかがえます。

また、メディアBの事例では、新規記事とリライトをほぼ同数でバランスよく運用していることが特徴的です。記事数は1,149件と少なめですが、221記事が上位に表示されており、質と量のバランスが取れた運用が成果を押し上げていることが分かります。

これらの傾向を踏まえると、単に新規記事を増やすだけでなく、既存記事の質を高めてリライトを積極的に行うことが、SEOパフォーマンスを最大化するために有効だと考えられます。

既存記事を「もっと良くする」リライトのやり方

既存記事のリライトは、SEOで成果を最大化するための重要な施策です。ただ単に文章を修正するだけでなく、検索エンジンやユーザーのニーズに合った「質の高い改善」を行う必要があります。

実際に弊社Coneでも行っているリライト方法をご紹介します。

| CTRが低い記事 | タイトルとディスクリプションを改善 |

| 離脱率が高い記事 | 重要な部分をみられる位置に移動 |

| 大手に勝てない記事 | 一次情報やオリジナル要素を追加 |

| CVRが悪い記事 | CV用の構成を立て直して動線設計する |

| 11~20位の記事 | 情報の網羅性と見出し構成を強化する |

| 圏外の記事 | 内部リンク強化で評価される土台をつくる |

| 順位が落ちた記事 | 古い情報を最新にアップデートする |

このように、既存記事の状況に合わせて丁寧に実施することで、既存記事の価値を最大化し、検索順位やCTRの改善につなげることができます。

上記のリライト方法について具体的に知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。

新しい読者を増やす「新規記事」の戦略的な作り方

リライトばかりではなく、新規記事も新たな検索ニーズの獲得やリード獲得チャネルの拡大に欠かせない施策です。

しかし、成果を出すためには、やみくもに記事を量産するのではなく、「戦略的に、質の高いコンテンツを計画的に作ること」が必要です。以下の3ステップを軸に、新規記事の効果的な作成方法を簡単に紹介します。

| ステップ | 要点まとめ | 関連記事リンク |

|---|---|---|

| ① 構成を設計する | 検索意図を深掘りし、論理的な見出し構成を作ることで、ユーザーの疑問に網羅的に答えられる記事になる | ・記事構成の作り方 |

| ② SEOを意識して執筆 | タイトル・ディスクリプション・本文に自然なキーワードを盛り込み、検索エンジンにも読者にも伝わる文章にする | ・SEOライティングの基本 ・執筆のコツ |

| ③ 公開後に改善運用 | SNS・内部リンクで初動流入を促進し、Search Consoleで検証しながら改善を継続することで、成果の出る資産に育てる | ・成果が出る記事数の考え方 |

これらを踏まえて新規記事を戦略的に設計・執筆・運用することで、単なる記事追加ではなく「新しい検索流入を生む資産」として活用できるようになります。

それぞれのステップをより詳しく知りたい方は、以下の記事にて解説しているので、ご覧ください。

関連記事:SEO記事構成の作り方12ステップ完全版。テンプレート・チェックリスト付

関連記事:SEO記事の原稿の書き方5法則。仕組みさえわかれば誰でもわかりやすい文章がかける

関連記事:記事作成のコツ。2つの考え方と10の文章術で読まれる記事に

関連記事:SEOと記事数の“関係性”とは?効果が出る本数と失敗しない増やし方を解説

また、新規記事を効率的に作成するための無料テンプレートも用意してるので、気になる方は合わせてご覧ください。

記事更新が難しいと感じたらプロに頼むのも選択肢

コンテンツ運用は成果を出すまでに時間がかかり、継続性と質の両立が求められます。

「自社で書く時間がない…」「社内にライターがいない…」「SEOを考えながら書くのが難しい…」

そんな悩みを抱える場合は、記事作成代行サービスを活用するのも一つの有効な手段です。

記事作成代行サービスを使う3つのメリット

記事更新に悩んでいる企業にとって、記事作成代行サービスの活用は、単なる“外注”ではなく、コンテンツマーケティング全体の効率を上げる重要な選択肢となります。自社内で無理に抱え込まず、プロの力を借りることで、得られるメリットは非常に大きくなります。

まず一つ目は、専門性と品質の確保によるSEO効果の最大化です。SEOを意識した記事作成は、単に文章を書くだけでなく、「検索意図の深掘り」や「競合との比較分析」、「内部リンク戦略」などを踏まえた高度な設計が求められます。経験豊富なライターや編集者に任せることで、検索エンジンとユーザーの両方に評価される記事が仕上がります。

二つ目のメリットは、時間とリソースの最適化です。特に中小規模の企業や少人数のマーケティングチームでは、記事を書く時間が取れず、後回しにされがちです。

記事作成業務を外部に委託することで、

- 社内リソースを企画や分析に集中できる

- 執筆の属人化リスクを回避できる

- スケジュール通りにコンテンツを投入できる

といった利点が生まれ、運用の安定性が高まります。

そして三つ目は、コンテンツ更新を“止めない”仕組みを持てることです。社内の状況や繁忙期に左右されず、計画的にコンテンツを投入し続けられるため、継続性が求められるSEO施策においては非常に有効です。

- 月単位で安定的な記事数を確保できる

- 長期運用を前提としたスケジュール設計が可能

- 一度仕組みを作ればPDCAを回しやすくなる

「リソースはないけど、成果は出したい」

そんな企業にこそ、プロの力をうまく使うことで運用体制を構築することが可能となります。

SEOに特化した記事作成サービス「c-blog」

弊社が運営する「c-blog」は、SEO効果を最大化するための構成設計から記事執筆、リライトまでを一貫してサポートする、コンテンツマーケティングに特化した記事作成代行サービスです。

単なる記事作成にとどまらず、

- キーワード選定や検索意図の分析

- コンバージョン(CV)設計

- 記事公開後の改善(リライト)

など、記事運用に関わるあらゆる工程を丸ごとお任せいただけます。

また、同じく弊社が運営する記事作成代行サービス「c-slide」では、これまで累計800社以上のコンテンツ支援を行っており、特にBtoB分野に強みがあります。その実績とノウハウを活かし、貴社のメディアに最適なSEO記事をご提供します。

実際にご利用いただいた企業様からは、成果に直結した高い評価をいただいています。

支援事例|Sales Marker

営業支援SaaSを提供するSales Markerでは、「SEOを強化したいが、自社で運用しきれない」という課題がありました。

そこで、KW設計や構成作成、記事作成までをご依頼いただき、半年間で「オーガニックトラフィック5倍」「月間リード10以上」を実現しました。

「オウンドメディアを運営しているが、社内で記事作成の時間が取れない」「更新が滞っていて、成果が出ない」といったお悩みをお持ちの方は、お気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

まとめ

本記事では、SEOで成果を出すには更新頻度よりもコンテンツの質が圧倒的に重要であることを解説しました。Googleは「ユーザーにとって価値のある情報」を重視しており、単なる頻繁な更新では評価されません。

しかし、更新が完全に無関係なわけではなく、Googleのフレッシュネスシステムやクローラーの巡回促進、ユーザー体験(UX)の向上といった側面で、適切な更新が間接的にSEOに良い影響を与えます。

重要なのは、新規記事もリライトも「質」を最優先し、データに基づいた戦略を立てることです。闇雲な記事数増加ではなく、既存記事の「質を高めるリライト」と、読者のニーズに応える「質の高い新規記事」のバランスが、SEOパフォーマンスを最大化する鍵となります。

「記事作成のリソースがない」「SEOを考慮した更新が難しい」といったお悩みがあれば、ぜひプロの力を活用し、効率的かつ効果的なコンテンツ運用をご検討ください。

記事作成代行サービス「c-blog」問い合わせフォーム

コンテンツ戦略や記事作成についてのご相談は、お気軽にお問い合わせください。