新入社員の即戦力化に役立つオンボーディング資料の作り方と進め方

新入社員が入社後、早期に即戦力として活躍できるかどうかは、企業全体の生産性や離職率にも大きく関わります。そこで注目されているのが「オンボーディング」です。オンボーディングとは、新入社員が組織や業務内容にスムーズに馴染み、十分なパフォーマンスを発揮できるように支援するプロセスを指します。

本記事では、オンボーディングの基本的な概念と重要性を解説しながら、実際にオンボーディングを進めるための方法や必要な資料の種類、さらには資料作成のポイントについて詳しく紹介します。

テンプレートも用意していますので、自社の状況に合わせてカスタマイズしながら、効果的なオンボーディングを実践してみてください。

目次

オンボーディングとは?

オンボーディング(onboarding)とは、新入社員や転職者など、新たに組織に加わった人材がスムーズに職場環境に適応し、業務の流れやカルチャーを理解して戦力として活躍できるようにサポートする一連の取り組みを指します。

具体的には、入社オリエンテーションや研修、業務マニュアルの提供、メンター制度の導入など、企業が用意するさまざまな施策が該当します。

採用活動において優秀な人材を獲得するだけでなく、入社後に定着させ、その人材が生産性高く働ける状態を作り出すために必要となるのがオンボーディングです。企業規模や業種を問わず、近年ますます重要性が高まっています。

オンボーディングはなぜ重要なのか

オンボーディングは自社の業務プロセスの整理や研修の準備など、取り組む際はさまざまなタスクが生じます。やることが増えるのにもかかわらずオンボーディングという考え方が浸透してきたのはなぜなのでしょうか。

ここでは、オンボーディングを実施する3つの効果について紹介していきます。

- 早期離職の防止

- 即戦力化の促進

- 組織文化の理解と浸透

1. 早期離職の防止

新入社員が早期離職を決断する大きな要因として、「仕事の進め方がわからない」「職場に馴染めない」「上司や先輩からのサポートが不十分」といった不安や孤独感が挙げられます。オンボーディングを適切に実施することで、入社後のギャップを減らし、心理的安全性の高い環境をつくることができます。

2. 即戦力化の促進

入社後早い段階で仕事の流れや目標を理解してもらうことで、新人がスムーズに業務をこなし、成果を出しやすくなります。オンボーディングのプロセスを整備し、必要な資料や研修、サポート体制を用意することで、新人のパフォーマンス向上を素早く実現できます。

3. 組織文化の理解と浸透

会社が大切にしているミッション・ビジョン・バリューは、座学だけではなく実務やコミュニケーションを通じて体得しやすくなります。オンボーディングで組織文化を早期に知ってもらうことで、新人社員は自分の行動指針を見つけやすくなり、組織全体としても一体感を育みやすくなります。

上記3点が多くの企業がこの「オンボーディング」という考え方を取り入れている理由です。

採用コストをかけて獲得した新入社員の力を最大限に引き出すためにも、体系立てたオンボーディング計画の策定と適切な資料の作成が欠かせません。

オンボーディングの進め方

「これからオンボーディングという考え方を取り入れてみよう」と考えている方に向けて、スムーズに導入・運用するためのポイントを解説します。オンボーディングは大きく分けて4つのステップに沿って進めると効果的です。

- スムーズな進行のためのプレオンボーディング

- 会社情報のインプット・オリエンテーション

- 従事する事業や職務のインプット・トレーニング

- 中長期でのモニタリング・フィードバック

1. スムーズな進行のためのプレオンボーディング

まずは、入社手続きや個人情報、勤務条件などの基本情報をスムーズに回収する仕組みを整備しましょう。

入社初日を迎える前から準備を整えることで、新人社員の不安を大幅に軽減できます。たとえば、社内のメールアドレスやチャットツールのアカウントを先行で発行し、会社紹介資料を事前に共有しておくと、初日から「何をすればいいのか分からない」という戸惑いが少なくなるでしょう。

例)

| 社内ツールやシステムの アカウント作成 | 初日から仕事ができるよう、メールアドレス・チャットツール・ グループウェアなどのアカウントを先行して発行 |

| 事前情報共有 | 入社時に必要となる書類や、オリエンテーションの日程、 初日の流れなどの事前情報共有 |

2. 会社情報のインプット・オリエンテーション

入社初日から1週間程度は、会社理解や業務理解を深めるためのオリエンテーション期間とする企業が多いです。

この期間に取り組むこととしては、ミッション・ビジョン・バリュー(MVV)の共有や、組織体制・就業規則の説明などが挙げられます。また、配属先だけでなく他部署のメンバーとの顔合わせを計画的に実施し、組織内の関係構築も幅を広げておくことも重要です。

例)

| 会社概要と組織構造 の説明 | ミッション・ビジョン・バリューだけでなく、部署ごとの役割や他部署との 連携ポイントも整理して説明 |

| 社内ルール・就業規則 の周知 | コンプライアンスや勤怠管理システムの使い方、福利厚生の利用方法など、 実務に直結するルールをまとめて案内 |

3. 従事する事業や職務のインプット・トレーニング

会社全体の理解を得た後は、自分が携わる事業や業務内容について学び、トレーニングに移行します。

ここではOJT(On-the-Job Training)と、OFF-JT(講義やeラーニングなどの研修)をうまく組み合わせることがポイントです。

たとえば、現場では先輩社員が実務を教えながら随時フィードバックを行い、研修では製品・サービスの専門知識を体系的に学べる機会を用意します。OJTとOFF-JTが互いを補完し合うことで、新人は知識と経験の両面から成長スピードを上げやすくなるのです。

さらに、メンター(またはバディ)制度を導入すると、仕事の悩みやキャリア面での不安を気軽に相談でき、新人の心理的安全性も高まります。こうしたサポート体制をつくることで、挫折を早期に察知し、フォローできる仕組みが整います。

例)

| OJTの設計 | 先輩社員が指導担当としてつき、実際の業務フローに沿って タスクを徐々に割り振りながら学ばせます。 |

| OFF-JTの活用 | 業界知識や製品知識などを体系的に学ぶ講義やワークショップを 定期的に実施します。eラーニングやオンラインセミナーの活用も。 |

| メンター制度の導入 | 配属部署の先輩などを「メンター」として1対1で担当につけ、 業務相談からキャリアの不安まで気軽に話せる仕組みを作る。 |

4. 中長期でのモニタリング&フィードバック

オンボーディングは入社後しばらく続く長期的なプロセスと考えるのがベストです。最初の3〜6ヶ月間は特に経過観察とフォローアップが重要になります。

たとえば。先程の「メンター」との定期的な面談を行い、業務上の課題や目標達成度をチェックし続けるなどを行うステップになります。

もしギャップが生じていれば、担当業務やKPIを微調整する、追加の研修を実施するなど、状況に応じた支援を行いましょう。定期面談の場を「指摘の場」にするだけでなく、成果を認め、次のステップに向かうためのポジティブな場にすることが大切です。

必要となるオンボーディング資料の種類・作り方

オンボーディングの進め方がわかったところで、次にオンボーディングを進めていくために必要な資料を紹介します。

そのオンボーディング資料にはいくつか種類があるのでひとつずつ紹介した後、具体的な作り方を紹介します。まずはその種類を理解していきましょう。大きく以下3つに分けることができます。

- タスク管理表・ガントチャート

- 会社紹介資料・採用ピッチ資料

- 研修資料・マニュアル

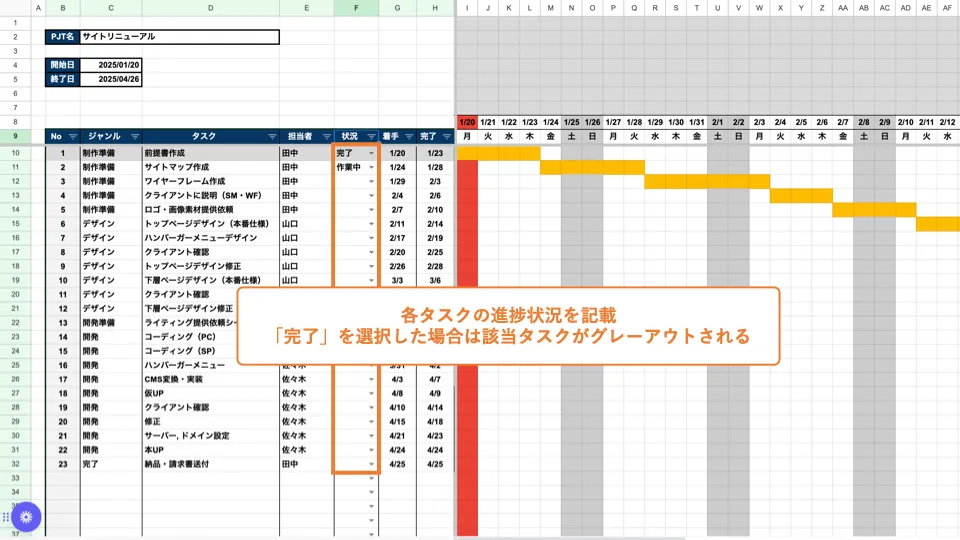

タスク管理表・ガントチャート

オンボーディングをスムーズに進めるためには、あらかじめ「いつ」「誰が」「何をする」かを洗い出し、段取りを組んでおくことが欠かせません。特に多忙な現場の場合、入社してから場当たり的にタスクを割り振ってしまいがちですが、事前に計画を立てておくだけで新人の負担も大きく軽減できます。

その「タスク管理・To Do管理」をするためのものがタスク管理表・ガントチャートと呼ばれるものです。先ほど解説したオンボーディングに必要な項目を洗い出し、その実施状況を管理するための準備物です。

- 新入社員A

- 社内ツールやシステムのアカウント作成|済

- 社内ルール・就業規則の周知|未

- 会社概要と組織構造の説明|未

- 新入社員B

- 社内ツールやシステムのアカウント作成|済

- 社内ルール・就業規則の周知|済

- 会社概要と組織構造の説明|未

といった具合に、メンバーごとに「どこまで進んでいるのか」を管理する必要があります。

ガントチャートの作成方法(スプレッドシート)については以下記事で詳しく解説していますので、参考にご覧ください。

関連記事:【テンプレート付】スプレッドシートを用いたタスク管理表の使い方を解説

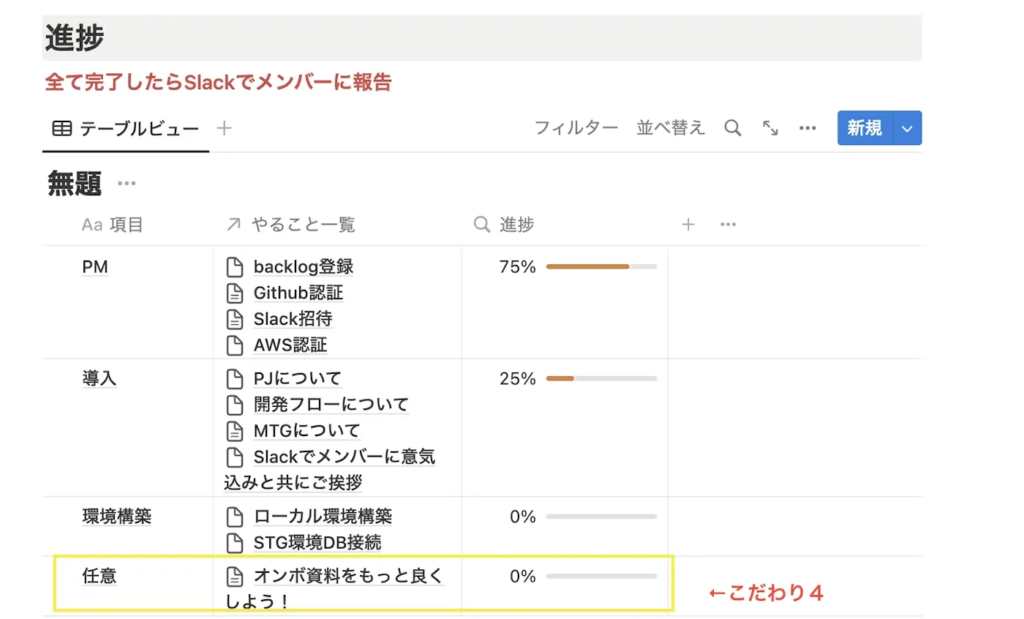

また、スプレッドシート以外にもNotionで作成する方法もあります。Notionは管理するだけではなく、自由にメモを取れるなど柔軟な進行表・資料をつくることができます。

関連記事:みんなに優しいオンボーディング資料を目指してテンプレート作ってみた

会社紹介資料・採用ピッチ資料

オンボーディングの序盤で必ず行うのが「企業理解」の促進です。この段階では、会社紹介資料や採用ピッチ資料を活用して、事業の概要や組織図、経営理念(ミッション・ビジョン・バリュー)をわかりやすく伝えることが重要になります。

会社紹介資料は「自社の全体像」や「歴史」を深く理解してもらうためのもの。創業背景や主要事業の変遷などを盛り込み、新人が入社後の自分の役割をイメージしやすい構成にすると効果的です。

一方、採用ピッチ資料は自社の魅力や強みを外部にアピールする用途が主ですが、社内向けのオンボーディングにも活用できます。社外向け視点が加わることで、「他社との差別化要因」「社内における独自の文化」などが新人の印象に強く残るはずです。

会社紹介資料の作り方は以下記事を参考にしてみてください。

関連記事:会社紹介資料の作り方!営業 / 採用向け別々に構成を解説

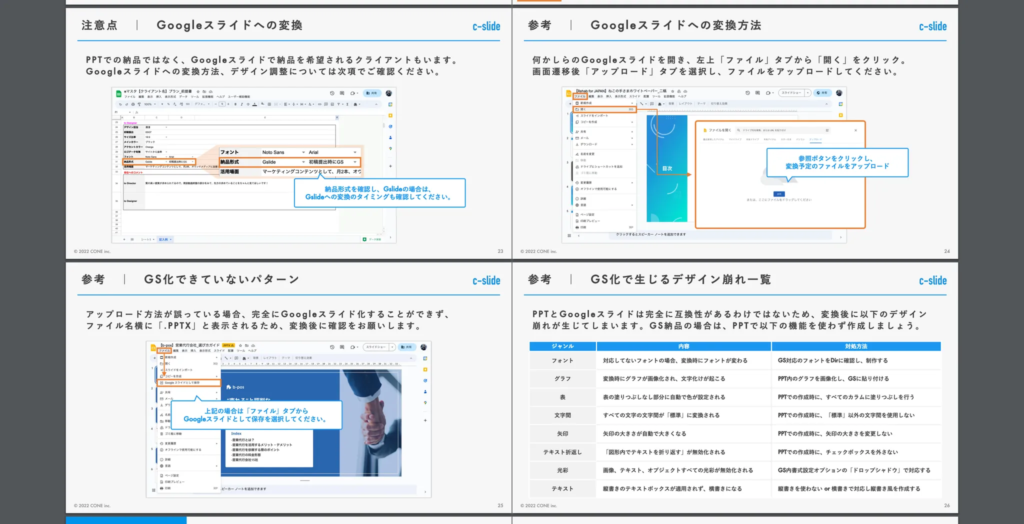

研修資料・マニュアル

実務に直結する知識やスキルを、体系的に身につけてもらうために欠かせないのが研修資料やマニュアルです。入社初期は右も左もわからない状態なので、必要な情報が網羅された資料をひとつの「拠点」として提供するだけで、不安は大幅に軽減されます。

たとえば製品やサービスの特徴をまとめた資料、業務フローを段階的に解説したマニュアル、トラブルシューティングのガイドなどを整備しておくと、新入社員が自分のペースで学び直しや復習をしやすくなります。

マニュアルは必ずしもテキストだけにこだわらず、図解やスクリーンショット、動画などを組み合わせ、理解を深める工夫をするとさらに効果的です。

研修資料の作り方は以下記事を参考にしてみてください。

関連記事:【テンプレ付】研修資料の作り方とは?構成・デザイン作成のステップ徹底解説

オンボーディングのタスクを一元管理したいならformwork

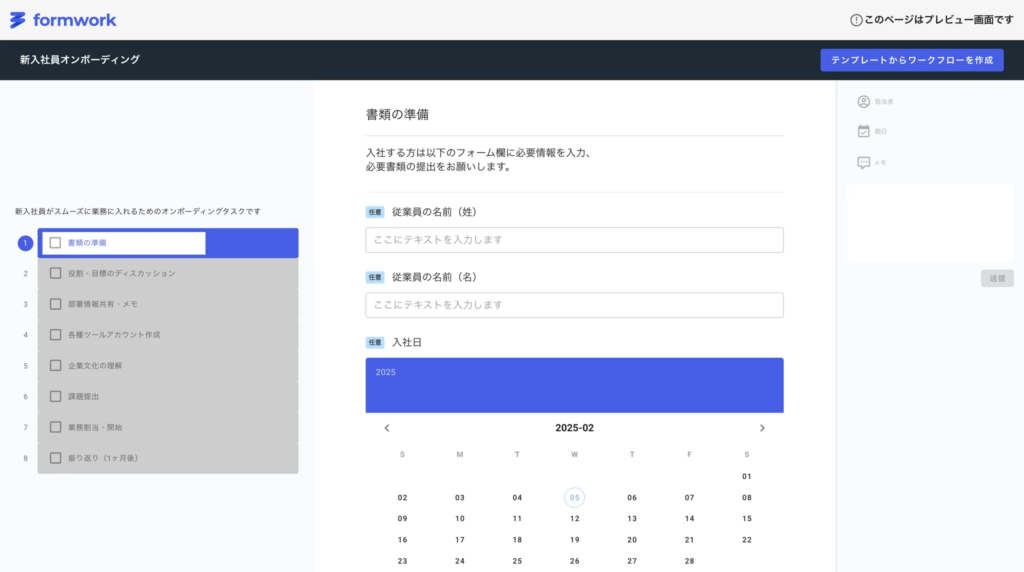

formworkはフォームに回答すれば仕事が進む、フォーム作成・タスク実行ツールです。

ステップ式のワークフローを設計して、研修・オンボーディングの業務を型化し、繰り返し業務を効率化することができます。

このようにフォームに「なにをやらないといけないか」という説明をすべて記載することで、同じことを説明する工数を削減することができます。

また、ステップに対応したカンバンビューで、オンボーディングのタスク進捗管理を一元化。ひと目でだれがどのタスクで止まっているのかがわかります。

また、期日を設定することができ、その期日周辺で担当者に通知が届くため「彼まだ終わってないよな、連絡しないと」といった進捗管理の課題を解決することができます。

先ほど解説した「タスク管理表」をこのformworkで実施することで、

- オンボーディングタスクのぬけもれ

- 進捗管理の煩雑さ・手間

- 大人数に同じことを説明する手間

を解決することができます。

→ formworkのサービスサイトはこちらから

弊社Coneもformworkを活用し、新参画メンバーが必要な情報にすぐたどり着ける&マネジメントメンバーがすぐに進捗確認できるようにしています。

まとめ

新入社員の即戦力化に役立つオンボーディングを実施するには、まずオンボーディングの本質を理解するところから始める必要があります。

オンボーディングとは、新しく入社した人材が職場にスムーズに適応し、早い段階で成果を生み出すための仕組みです。企業にとっては「優秀な人材を長く定着させ、生産性を高める」重要な戦略と言えます。

オンボーディングを進める上では、以下の流れで取り組むと効果的でした。

- スムーズな進行のためのプレオンボーディング

- 会社情報のインプット・オリエンテーション

- 従事する事業や職務のインプット・トレーニング

- 中長期でのモニタリング・フィードバック

特に入社初期の戸惑いを減らし、指導や情報提供を体系化することで、新人の不安を取り除いていくことが鍵となります。

そして、オンボーディングを円滑に進めるためには、「タスク管理表・ガントチャート」「会社紹介資料・採用ピッチ資料」「研修資料・マニュアル」といった資料をしっかりと用意しておくことが欠かせません。これらの資料があることで、誰が何をいつまでにやるのかが明確になり、新入社員も自ら学び進めることができるようになります。

オンボーディングは、新人研修のような単発イベントではありません。入社前から始まり、3〜6ヶ月のフォローアップを経て、最終的には組織のカルチャーを理解し、自発的に動けるように支援する長期的なプロセスです。

この記事で紹介したポイントや資料作りのコツを、自社の環境や事業内容に合わせてアレンジしながら、ぜひオンボーディング計画を策定してみてください。