SEOライティングとは?手順と意識すべきポイントを徹底解説

「SEOライティング」とは、検索エンジンで上位表示させるために、ユーザーと検索エンジンの双方に最適化したコンテンツを設計・執筆する手法です。まずはユーザーの検索意図を読み解いた上で、ユーザーの意図を満たす情報を過不足なく入れる必要があります。

本記事では、SEOライティングの基礎知識から実際に進める手順、押さえるべきポイントまで初心者にもわかるように解説します。

上位表示を獲得するためのテクニック論ではなく、SEOライティグの本質に迫っているので、ぜひ最後までご覧ください。

目次

SEOライティングとは?

SEOライティングとは、「検索エンジンで上位表示されるための文章作成手法」であり、同時に「検索ユーザーの課題を解決するコンテンツを作ること」を目的としたライティング技術です。

検索エンジン最適化(SEO)の観点から、適切なキーワードを盛り込み、検索アルゴリズムに評価されやすい構成を意識するだけでなく、ユーザーが本当に求めている情報を的確に提示することが求められます。

SEOライティングにより自社コンテンツが上位表示されることで、ユーザーの目に触れる機会が増えます。その結果、サイトへの訪問数が増加し、問い合わせや資料請求等のアクションが生まれやすくなります。 最終的には売上や契約につながるだけでなく、企業やサービスの認知向上といったブランディング効果も期待できます。

SEOライティング時に意識すべきこと

SEOライティングの目的として「検索エンジンでの上位表示」が挙げられますが、まずは、どのように表示順位(ランキング)が決まるのか、という仕組みを理解する必要があります。

検索エンジン(Google、Yahoo!、Bingなど)とは、のインターネット上のウェブページを検索するためのシステムのことであり、基本的な仕組みは、以下の3つのプロセスで構成されています。

| ① クロール(収集) | クローラーと呼ばれるロボットを使ってインターネット上のウェブページを巡回。新しいページや更新されたページを発見・情報を収集。 |

| ② インデックス(索引付け) | 収集したウェブページの情報を、検索エンジンのデータベースに登録。この際、キーワードや内容に基づいて、ウェブページを整理・分類。 |

| ③ ランキング(順位付け) | ユーザーが検索クエリを入力すると、検索エンジンはインデックスされた情報の中から関連性の高いウェブページを検索し、独自のアルゴリズムに基づいて順位を決定。 |

検索エンジンは、検索クエリ・読者の特性(位置情報・検索履歴など)に対して関連性が高く、信頼できるページを上位表示します。

Googleが公開する検索品質評価ガイドラインに基づき、あらゆる要素でランキングが決まりますが、要するに「ユーザーに対して信頼できる価値のあるコンテンツ」を上位表示される仕組みになっています。

SEOライティングとは、この「ユーザーに対して信頼できる価値のあるコンテンツ」を作ること、とも言い換えられます。

ここでは、SEOライティング時に意識すべきことを3つに分けて、それぞれ詳しく解説します。

- 読者の検索ニーズを満たす

- 読者の態度変容を促す

- SEOの小手先のテクニックに頼らない

ユーザーの検索ニーズを満たす

検索エンジンを利用するユーザーは、何かしらの疑問や悩みを持っており、それらを解消したくて検索しています。

例えば、「ChatGPT 料金」というキーワードで検索するユーザーは、ChatGPTの利用を検討(もしくは既に無料版を使用)しており、これから有料版に切り替える上で料金を知りたい、というニーズがあると想定されます。

さらには、「料金を知りたい」というニーズに加え、「自分に最適なプランを明確化したい」「無料版と有料版の違いを知りたい」というニーズがあることも想定できます。

この場合、料金に関する情報だけでなく「このプランはこんな人におすすめ」「機能比較表」などの情報も記事内にあれば、ユーザーは料金を知るだけでなく、どのプランに入るべきかの判断まですることができます。

このように、キーワードの内容に応えるだけの記事ではなく、検索ニーズを予測し、ニーズを満たす内容を盛り込むことで、価値のあるコンテンツにすることができます。

ユーザーの態度変容を促す

検索ニーズを満たすことに加え、態度変容を促すことも意識しましょう。

態度変容とは、ユーザーが情報に触れることで考え方・感情・行動への意欲が変化することを指します。 つまりSEOライティングで「態度変容を促す」とは、ユーザーが抱えている疑問や悩みに答えるだけでなく、「役立った」「信頼できそうだ」と思ってもらい、「次の行動につなげる」状態を作ることを意味します。

先ほどの「ChatGPT 料金」の例で説明すると、記事を読んだユーザーがChatGPTの料金を知った上で、「自分に合いそうなこのプランに入ってみよう」と思ってもらうことが態度変容です。

そのように感じてもらうには、

- ChatGPTのプラン一覧とそれぞれの料金

- 各プランの特徴や機能面の違い

- どんな人にはどんなプランがおすすめか

- 無料プランから有料プランに切り替える方法

- 選択できる支払い方法

などの情報が必要だと考えられます。

「態度変容を促すためにはどこまで情報を入れる必要があるか」を考えることで、コンテンツの構成や盛り込む要素の用意もしやすくなります。

SEOの小手先のテクニックに頼らない

「見出しや本文中にたくさんキーワードを入れる」「たくさん被リンクを入れる」「クリックを誘うための誇張したタイトル付け」等、SEO対策のテクニックは世の中に溢れていますが、こうしたテクニックより遥かに重要なのが、先ほど説明した「ユーザーの検索ニーズを満たす」こと、「ユーザーの態度変容を促す」ことです。

繰り返しになりますが、SEOライティングの本質は「ユーザーに対して信頼できる価値のあるコンテンツ」を作ることなので、小手先のテクニックに頼った記事では上位表示は難しいでしょう。

実際、検索エンジン最大手であるGoogleが掲げる10の事実には、SEOに関するヒントが書かれています。

一つ目の「ユーザーに焦点を絞れば、他のものはみな後からついてくる」という項目を見て分かるように、Googleは、ユーザーにとって価値あるコンテンツを作ることが、最善の結果につながることを伝えています。

出典:https://about.google/company-info/philosophy/

また、GoogleやYahoo!等の検索エンジンは、検索アルゴリズムを年に数回大きくアップデートしており、小手先のテクニックはアップデートのタイミングで全く評価されなくなる可能性があります。

ユーザーからの評価だけでなく、検索エンジンからの評価を不変のものにするためにも、小手先のテクニックに頼らず、ユーザーに焦点を当てたライティングを意識しましょう。

SEOライティングの手順

ここからは、具体的なSEOライティングを進める手順を説明します。

ユーザーに対して信頼できる価値のあるコンテンツ作成の基本的な手順は、以下の4ステップです。

| 1.キーワードを選定する | どのキーワードでサイト流入を狙うかを整理 →『キーワードの選定方法』で詳しく解説 |

| 2.対策キーワードの検索ニーズを分析する | ユーザーニーズと、どのような態度変容を狙うかの明確化 →『検索ニーズの分析方法』で詳しく解説 |

| 3.ニーズを満たす構成を立てる | 記事全体の流れを示す骨子の作成 →『ニーズを満たす構成の立て方』で詳しく解説 |

| 4.執筆する | ユーザーニーズを満たす分かりやすい文章の執筆・デザイン →『執筆時に意識すべきポイント』で詳しく解説 |

次章以降、それぞれ詳しく解説します。

キーワードの選定方法

キーワード選定は、以下の3つのステップで進めます。

- メインキーワードを設定する

- サブキーワードを選定する

- 購買ファネルで分類し、成果に直結するキーワードを選ぶ

1.メインキーワードを設定する

SEOキーワード選定の初めの一歩は、「メインキーワード」を1つ決めることです。このメインキーワードはメディア・コンテンツの主軸となるものであり、検索エンジン・検索ユーザー双方に「このメディアは何について情報発信しているのか」を伝える役割があります。

SEO記事は、将来的に自社サービスへの問い合わせや受注につなげることが目的なので、サービスに直結しないキーワードで執筆しても、本質的な成果にはつながりません。メインキーワードは、自社のサービス領域に沿って定めると良いでしょう。

以下、いくつかの事業を例に挙げて、メインキーワードを例示します。

| 資料作成代行サービス | ・パワポ ・資料作成 など |

| 記事作成代行サービス | ・記事作成 ・オウンドメディア運用 など |

| Web制作サービス | ・サイト作成 ・オウンドメディア構築 など |

2.サブキーワードを設定する

メインキーワードが決まれば、「サブキーワード(関連キーワード)」を選定します。サブキーワードとは、メインキーワードと関連性の高い語句や、検索意図を補完・深掘りするキーワードのことです。

たとえば、メインキーワードが「資料作成」の場合、以下のようなサブキーワードが考えられます。

- 「資料作成 テンプレート」

- 「営業資料 作り方」

- 「提案資料 デザイン」

- 「資料作成 代行 料金」

これらはすべて、検索ユーザーが「資料作成」に関して持つ具体的な悩みや疑問といったニーズを表しています。

3.購買ファネルで分類し、成果に直結するキーワードを選ぶ

キーワードを集めたあとは、すぐにコンテンツ作成に取り掛かるのではなく、「このキーワードはどのフェーズの読者に向けたものか」を判断していく必要があります。

「コンバージョンから遠いが検索ボリュームが大きく、アクセスを集められるキーワード」

「検索ボリュームは小さいがコンバージョンに近く、問い合わせや商談獲得が見込めるキーワード」

「中程度の検索ボリュームがあり、興味関心のある準顕在層にアプローチできるキーワード」

など、選定したキーワードがどのようなニーズを満たすか整理しましょう。その上で、自社の狙いに合わせたキーワードから対策していくと良いでしょう。

キーワード選定のやり方やおすすめのツールなどは以下の記事で解説していますので、キーワードの選定についてより詳しく知りたい方はこちらをご覧ください。

また、弊社Coneが運営する記事作成代行サービス「c-blog」は、目的に合わせたキーワード選定から原稿執筆まで対応しており、オウンドメディア施策の成果の最大化のサポートをしております。

記事作成やキーワード選定にお困りの方は、お気軽にご相談ください。

⇒ 記事作成代行サービスc-blog:サービスサイトへ

検索ニーズの分析方法

SEOライティングを進める上で、検索ニーズの把握が最も重要です。 なぜなら、どれだけ面白い情報が書かれた上質な記事を執筆したとしても、検索ニーズを満たせていなければ、読者満足にも、上位表示にもつながらないからです。

「ラーメン」と検索して近くのラーメン屋さんを探しているユーザーに対して「世界一美味しいラーメンの秘伝レシピ」を伝えたとしても、ニーズは満たせないのです。

ここでは、検索ニーズを分析する際に実施してほしいことを説明します

- サジェストキーワードを確認する

- 再検索キーワードを確認する

- 上位10記事を確認する

- 過去の顧客にヒアリングする

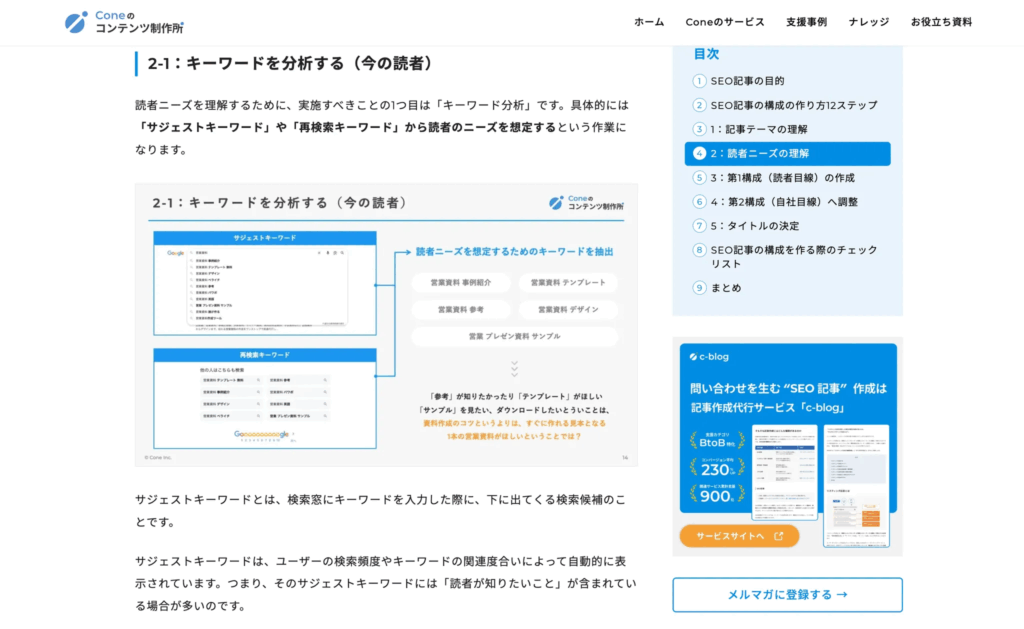

サジェストキーワードを確認する

サジェストキーワードとは、検索窓に特定のキーワードを入力した際に、ユーザーの検索頻度や関連性などに基づいて自動的に表示される検索候補のキーワードのことです。

つまり、そのサジェストキーワードには「検索ユーザーが知りたいこと」が含まれている場合が多いのです。

サジェストキーワードは、検索窓にキーワードを入力することで確認することができます。

例えば【記事作成】というキーワードの場合、以下のようなサジェストキーワードが表示されます。

検索候補に【記事作成 サイト】や【アプリ】【ツール】が含まれていることがわかります。

そこから【記事作成】と検索する人は、「無料で使える便利なツールやサイトを探しているのではないか」などを推測することができます。

また、サジェストキーワードについては都度検索せずとも、ラッコキーワードなどの無料のツールを用いて調べることもできます。

再検索キーワードを確認する

再検索キーワードとは、ユーザーが最初に検索したキーワードで満足できず、検索結果を見た後に追加で検索するキーワードのことです。

つまり、その再検索キーワードには「ユーザーが最初の検索では解決できなかった悩み」や「より深く知りたい情報」が含まれている場合が多いのです。

再検索キーワードは、検索画面を一番下までスクロールすることで確認することができます。

例えば【記事作成】というキーワードの場合、以下のような再検索キーワードが表示されます。

(『他の人はこちらも検索』の下に書かれているキーワードが再検索キーワード)

サジェストキーワードと再検索キーワードが共通していることも多く、どちらも検索ニーズを推測する上で欠かせないので、必ず確認するようにしましょう。

再検索キーワードについても、再検索キーワード調査ツールなどの無料ツールを用いて調べることもできます。

上位10記事を確認する

執筆するキーワードで検索した際に上位表示される記事を確認することも、ユーザーニーズの把握に役立ちます。最低でも上位5記事、できれば10記事を確認するようにしましょう。

また、上位10記事の隅から隅まで確認するのがベストですが、それが難しい場合、最低限、「リード文(タイトル直下の冒頭の文章)」と「目次」の2箇所だけでも確認するようにしましょう。

なぜリード文の確認が重要なのかというと、リード文では多くの場合、「誰に向けた記事なのか」「記事内でどんな解決策を提供しているのか」が明記されているからです。

例えば、以下の記事のリード文と目次を確認すると、「せっかく記事を書いたのに上位表示されず読まれない」という課題に対して、記事内で「文章術のコツや作成後のコツ」を解説していることが分かります。

このように、上位記事を確認することで、ユーザーのニーズ及び、記事でどのような価値を提供するべきかを把握できます。

過去の顧客にヒアリングする

ここまではキーワードから読者ニーズを予測する方法をお伝えしましたが、「ニーズの予測」には限界があります。

想定はあくまでも想定であり、真実ではありません。当たり前ですが、単語から人のニーズを想定するのは至難の業です。つまり、その予測は外れる可能性が高いのです。

そこで、予測に加えて「実際に聞いて真実を確かめ」ましょう。

ユーザー・顧客・体験者にインタビューをし、かつての読者に当時のニーズを直接聞くということです。

BtoC, BtoBはもちろん、商材によって変わりますが、ヒアリング内容については下の表でイメージを掴んでください。

| 事業・商材 | キーワード | インタビュー相手 | インタビュー内容 |

|---|---|---|---|

| 記事作成代行会社 | SEO記事 書き方 | 記事執筆を発注してくれた自社顧客 | 内製で記事執筆をしようとした時に困ったこと |

| 人材紹介会社 | 営業職 転職 | 転職した人 | 転職先を探しているときに知りたかったこと |

| IT人材スクール | プログラミング 勉強 | ・独学で勉強した人・スクール卒業生 | 最初に自分自身で始めようと思ったときにつまづいたポイントなど |

とはいえ、「ヒアリングできる相手がいない」「そんなことをしている時間がない」といった場合もあるとは思いますので、そういった場合のアイデアを以下に記しておきますのでご参考ください。

- お問い合わせフォームに送信された内容を確認する

- 営業担当者によくある顧客課題を聞いてみる

- 数百万人が登録するインタビュー・アンケートサービスを活用して調査する

- SNSで回答回収投稿をする

- クラウドソーシングサービスで回答を募る

- 他社の事例記事で、そのクライアントが当時困っていたことの言及がないか確認する

工夫を凝らすことで、工数を削減しながら真実を特定することはできます。

ニーズを満たす構成の立て方

ユーザーのニーズが理解できたら、いよいよ記事の作成に取り掛かりますが、まずは記事全体の流れを示す骨子の作成、すなわち構成立てから始めます。

構成作成は以下の4ステップで進めます。

- 上位10記事を読み込む

- 上位記事から必要情報をピックアップ

- 箇条書きでまとめる

- 構成シートにまとめる

1.上位10記事を読み込む

先ほどの『検索ニーズの分析方法』の章では、最低限「リード文」および「目次」を確認するようお伝えしましたが、このステップでは隅から隅までしっかりと読み込んでください。

上位記事10記事を読み込む理由は**「これから書く記事のテーマを完全に理解しておくため」**です。

「自社の記事を最上位に表示したい」とういことはつまり、読者よりも競合記事よりも、誰よりもそのテーマのことを熟知しておく必要があります。

**競合記事を読んだときに、知らないことがあった、というのは完全NGなので、**記事を書く前にそのキーワード周辺の知識はすべて網羅しておく必要があります。

上位記事を読み込み、知らないことは調べて、他の記事や文献なども確認し、なにを聞かれてもすべて答えられるレベルまで知識を深めておきましょう。

2.上位記事から必要情報をピックアップ

上位記事を読み込んだら、ユーザーニーズを満たすために必要な情報をピックアップします。

ユーザーニーズの分析が適切に済んでいれば、上位記事を読み込む中で、 「上位記事のこの情報は入れた方が良さそう」「この情報は検索ニーズから逸脱しているので不要」「上位記事には書かれていないがこんな情報も入れた方が良さそう」 といった判断ができます。

上位記事からコピー&ペーストする形や、メモ書き程度の形でも問題ないので、自社記事に必要そうな情報をピックアップしておきましょう。

もしピックアップすべき情報が分からない場合は、ユーザーニーズの分析が不十分なので、再度『検索ニーズの分析方法』に書かれている内容を復習してみてください。

3.箇条書きでまとめる

ユーザーニーズを満たすための情報がピックアップできれば、次はその情報を「取捨選択」し、もれなくだぶりなく過不足のない情報に絞ります。そして、その絞り込んだ情報を、読者に100%伝えるために「適切に配置」するように、並べ替えます。

この際、構成を立てるイメージでh2,h3,h4まで洗い出し、階層構造形式・箇条書きでまとめるようにします。

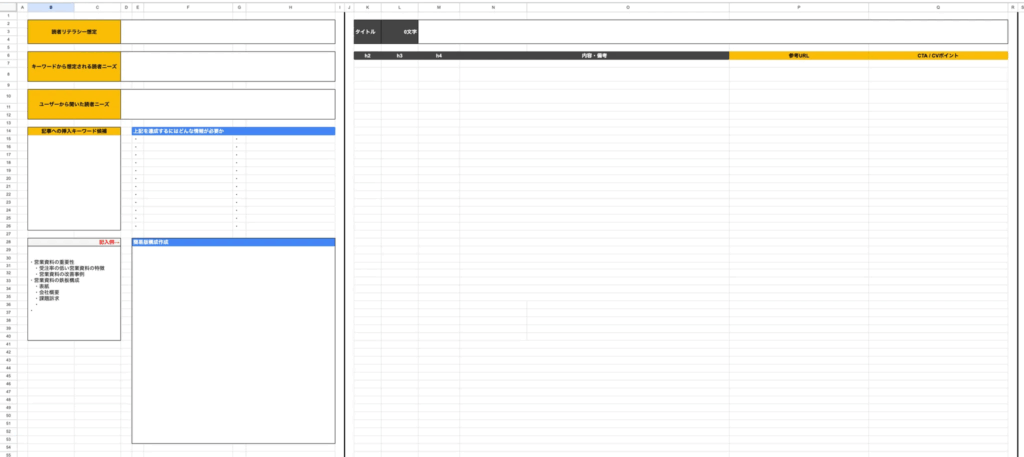

4.構成シートにまとめる

構成を箇条書きでまとめられたら、最後に構成シートにまとめていきます。

構成シートとは、以下のようなExcelやSpreadsheetで作成された、h2.h3,h4の階層構造や記事タイトル、参考記事のURLなどがまとめられたシートのイメージです。

『3.箇条書きでまとめる』でまとめた内容をシートに移す際に、「h2やh3の順番はこれで良いのか」や「この情報は必要ないかも」のような思考のステップに入るはずです。

この「箇条書きでまとめる→構成シートに移す」の2段階の構成作成ステップで、さらに構成の精度をブラッシュアップしていきましょう。

また、構成シートの中には、以下の項目も記載することで、原稿執筆の効率化や、原稿の質向上が見込めます。

- そのhのゴール・読者に与えたい印象

- 見出し内の内容の概要

- どのような説明の仕方か(表 / リスト / 図解、など)

- 参考となる別記事のURL

- 作成予定の図解のイメージ

以下の記事では、構成の立て方について12ステップに分解し、徹底解説しています。また、今すぐ使える構成シートのテンプレートやチェックリストも用意していますので、ぜひご確認くださいませ。

執筆時に意識すべきポイント

記事構成が完了したら、最後のステップである原稿執筆に取り掛かります。

基本的には構成シートにまとめたhごとのゴールや説明方法を元に執筆を進めることになりますが、ここでは執筆時に意識しておくべきポイントを10個紹介します。

- 1h1メッセージを意識する

- 1センテンス1メッセージを意識する

- 1スクロールごとの読みやすさを意識する

- 指単位の行動レベルまで説明する

- 代名詞を多用しない

- 日付を入れる

- タイトルや見出しにキーワードを含める

- タイトルは30字程度に収める

- 内部リンクを適切に設定する

- 独自情報を入れる

1. 1h1メッセージを意識する

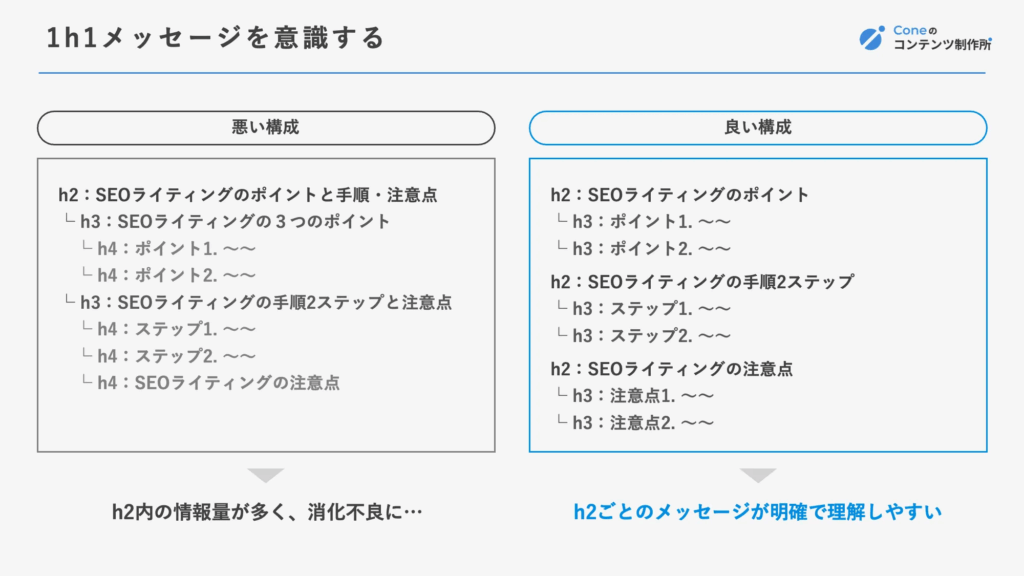

h2,h3,h4に関わらず、基本的に一つのhで伝えるメッセージは一つに絞りましょう。

『一つのhに設定するゴールは一つまで』と言い換えることもできます。

例えば、記事内で「SEOライティングを進める上でのポイントや手順、進める上での注意点を伝えたい」となった際、それらをまとめて一つのh2にまとめるのではなく、「ポイント」「手順」「注意点」で分けるようにしましょう。

ポイント:実際にSEOライティングに取り組む前の前提知識を解説する

手順:前提知識を理解した上で、指レベルで行動できるようにステップ解説する

注意点:手順を理解した読者がいざ取り組もうとなった際に陥りがちなミスや注意点を解説する

というように、それぞれの章のゴールや伝えるべき内容、読者に与えたい印象が異なるため、分けてあげる必要があります。

一つのh2内に必要以上にh3やh4が入っていると、読者は「今は何の話をしているのだろう」と迷子になってしまい、記事の離脱や内容の不理解に陥ってしまう可能性があります。

『h4が登場するなら、思い切ってもう一つh2を用意する(h4の内容を新しくh3として入れ込む)』ぐらいが、1h1メッセージとしてちょうど良い分量になることが多いでしょう。

2. 1センテンス1メッセージを意識する

1h1メッセージと同じく、1センテンスで伝える内容は一つに絞りましょう。

「読者に役立つ情報をたくさん伝えたい」「自社のノウハウを惜しみなく伝えたい」といった気持が強く出て、ついつい文章が長くなってしまうことはよくありますが、読者が理解しにくい・こちらの意図が伝わりづらい文章になってしまうと本末転倒です。

1センテンス1メッセージの良い例と悪い例を以下に挙げるので、ご参考ください。

- 良い例

- SEOライティングとは、「検索エンジンで上位表示されるための文章作成手法」であり、同時に「検索ユーザーの課題を解決するコンテンツを作ること」を目的としたライティング技術です。

- 検索エンジン最適化(SEO)の観点から、適切なキーワードを盛り込み、検索アルゴリズムに評価されやすい構成を意識するだけでなく、ユーザーが本当に求めている情報を的確に提示することが求められます。

- 悪い例

- SEOライティングとは、「検索エンジンで上位表示されるための文章作成手法」であり、同時に「検索ユーザーの課題を解決するコンテンツを作ること」を目的としたライティング技術であるため、検索エンジン最適化(SEO)の観点から、適切なキーワードを盛り込み、検索アルゴリズムに評価されやすい構成を意識するだけでなく、ユーザーが本当に求めている情報を的確に提示することが求められます。

このように、SEOライティングの際は1センテンス1メッセージを意識し、読者にとって分かりやすい文章を作成しましょう。

3. 1スクロールごとの読みやすさを意識する

読者はWeb上のコンテンツを「流し見」することも多く、簡潔で分かりやすい文章デザインが重要です。検索でたどりついた記事が文章だらけの論文のような記事だと、読者はすぐに離脱してしまいます。

ライティングの際、以下のポイントを意識して「簡潔さ」を最優先します。

- 1文あたりの目安は「30~40文字以内」以内

- ひとまとまりの主張・意味で改行する

- 説明が重複している箇所は削除

また、どうしても説明が長くなり、文章だらけになってしまうこともあるかと思いますが、その際は「飽きさせない工夫」が必要です。具体的には、1スクロール内に「リスト(箇条書き)」「ボールド(太字)」「表」「画像」などの活用が挙げられます。

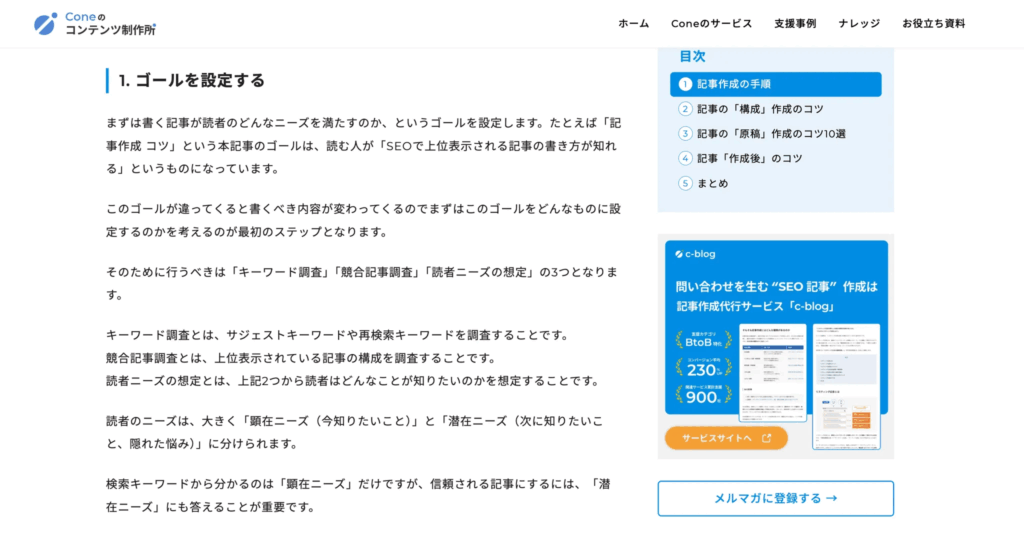

▪️ワンスクロールが「文章だらけ」の例

▪️ワンスクロールに「表」「ボールド」が入っている例

ボールドの入れ方のコツですが、「見出しの内容を細かく説明している箇所」につけると良いです。もし読者が流し見する場合でも、見出しやボールドの内容は目にとまることが多いので、見出しの内容に紐付いた箇所にボールドを設定することで、流し見する読者にも理解されやすくなります。

例えば、「SEOライティングとは?」の見出しであれば、SEOライティングの定義を説明している箇所にボールドを設定するようなイメージです。

もし、h2やh3内の情報量が多くなってしまったり、1スクロールあたりの文章量が多くなってしまったとしても、ボールドがあることで読者はその見出しの主張と根拠を把握することができます。

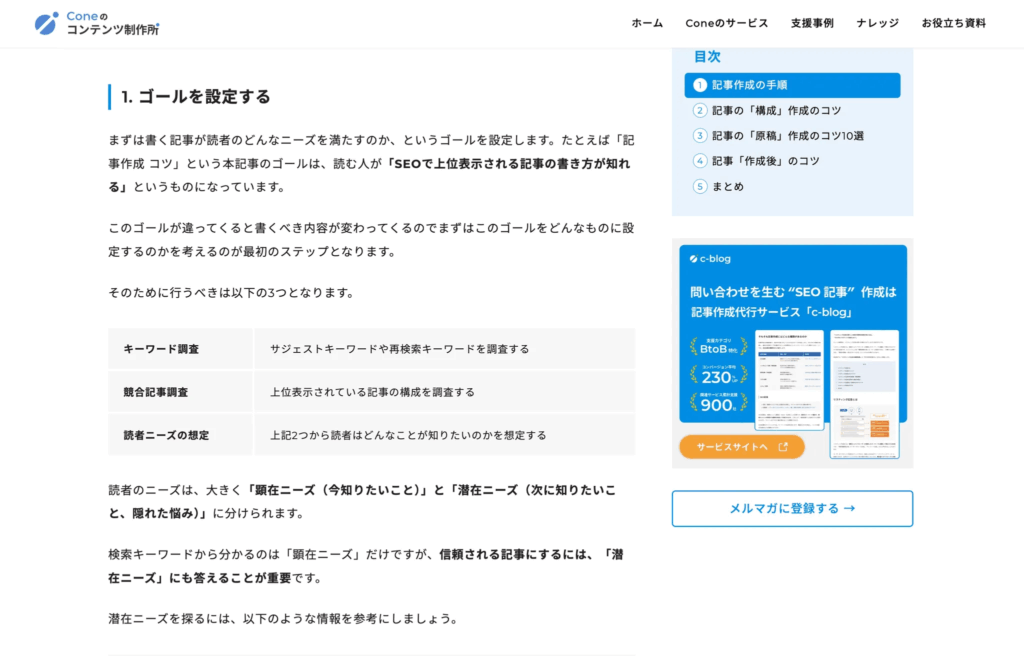

4. 指単位の行動レベルまで説明する

「記事を読んで理解できるかどうか」だけでなく、「記事を読めばすぐに手を動かせるかどうか」も読者ニーズを最大限に満たす記事です。

例えば『SEOライティング』について詳しく解説した記事なら「SEOライティングが何なのかわかる」だけでなく「読んだ後からSEOライティングができるようになる」ことが記事のゴールです。要するに「具体的に」書きましょう、ということです。

その「読者が指単位の行動ができる」記事の書き方は、曖昧な指示ではなく、具体的に何を押す・何を入力するか、など指単位の行動レベルで細かく示すことです。

例えば、

- NG:Webで検索しましょう

- OK:ターゲット顧客をWebで検索し、「企業名・HPのURL・決算月」をExcelに転記しましょう

上記のOK例のような文章を書くことを意識します。実際の記事の場合は、以下のキャプチャのようなイメージです。

キーワードの分析方法を説明するパートでは、「サジェストキーワードを調べましょう」と書くだけでは不十分です。 「サジェストキーワードとは何なのか」「具体的にどのように確認するのか」まで、適宜画像なども用いながら記載することで、誰でも同じようにキーワードが分析できる(=指レベルで行動できる)文章となっています

5. 代名詞を多用しない

「これ、こんな」「それ、そんな」、「あれ、あのように」「どれ、どんな」といった代名詞(いわゆる「こそあど」言葉)は多用しないようにしましょう。

記事の読者が問題なく理解できる場合でも、Google等の検索エンジンは、代名詞が何を指しているのか、人間のように正しく理解できない場合があります。

また、代名詞の使用ではないのですが、よくある失敗例として、「これから説明する(前に説明した)内容を読者が理解しているていで説明を続ける」というものがあります。分かりにくいと思うので、具体例を示します。

- 悪い例

- ここまで、SEOライティングの手順の詳細を説明しました。SEOライティングの事例については後ほど解説します。

- 良い例

- ここまで、SEOライティングの手順の詳細を説明しました。SEOライティングの事例については後ほど「SEOライティングの成功事例」の箇所で詳しく解説します。

「後ほど解説します」「前述の通り」のような記載は、検索エンジンだけでなく読者も「後ほどっていつやねん!?」「前述ってどこ!?」となる恐れがあるため、何を指しているのか・どこのことなのか、を明確に記載するようにしましょう。

6. 日付を入れる

記事コンテンツには、日付を入れましょう。挿入場所は、タイトルの下が一般的です。

日付には、主に「作成日」と「更新日」の2種類がありますが、「更新日」のみの記載がおすすめです。両方の日付を並べて表示していると、検索エンジンが古い方の日付を参照してしまい、直近で更新のない古いコンテンツだと判断されてしまう可能性があるためです。

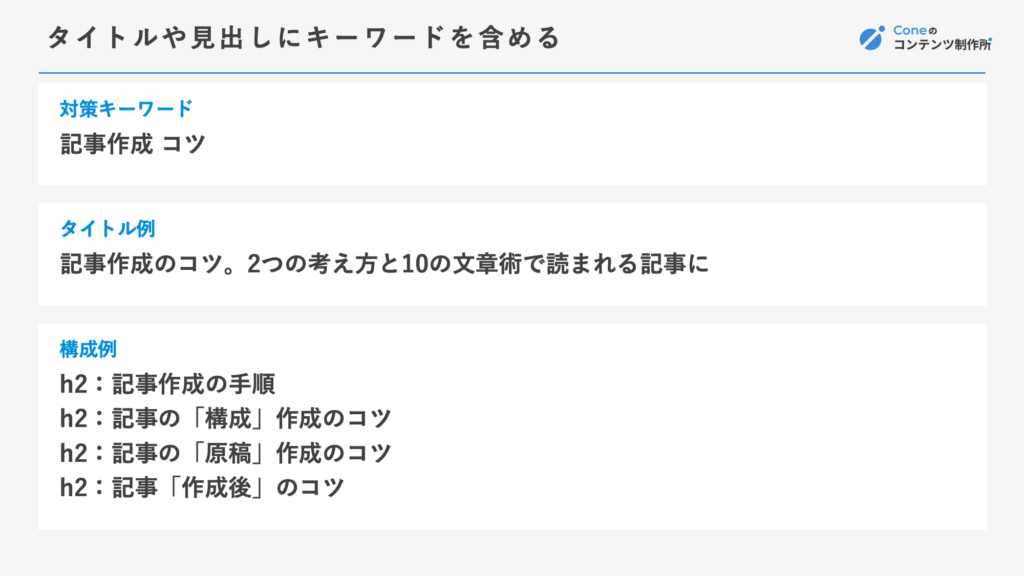

7. タイトルや見出しにキーワードを含める

タイトルや見出しには、読者と検索エンジンのそれぞれにコンテンツの概要を伝える役割があります。

タイトルや見出しに上位獲得を狙うキーワードを含めることで、検索エンジンにコンテンツの内容を認識させ、上位表示されやすくなります。

例えば、「記事作成 コツ」のキーワードで記事を作成する場合、「記事」「作成」「コツ」といった単語を、タイトルや見出しに自然に含めます。タイトルについては、読者が最初に目にするタイトルの前半になるべくキーワードを含めるようにしましょう。

ただし、タイトルや見出しに無理矢理キーワードを詰め込んでしまうと、Googleの品質ガイドラインに反しスパム判定されてしまい、ペナルティを受ける可能性があります。 また、検索ユーザーにとっても冗長で分かりにくいタイトルとなってしまう恐れもあるため、キーワードは詰め込みすぎないようにしましょう。

不自然のない形でタイトルや見出しにキーワードを含めることが重要です。

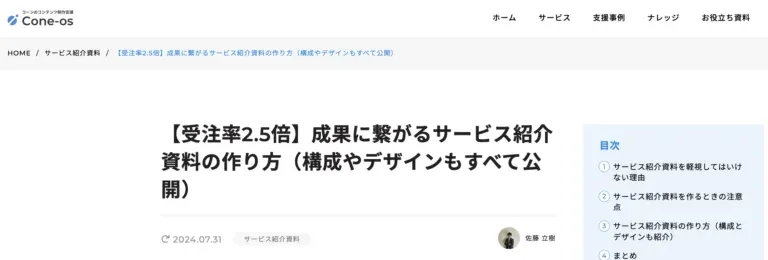

8. タイトルは30字程度に収める

文字数が多すぎると、検索画面でタイトルの後半部分が表示されなくなります。

例えば、以下のタイトル(42文字)の場合ですと、

検索結果への表示は以下のようになります。

『(構成やデザインもすべて公開)』の部分が全く表示されていません。

「構成やデザインも公開していること」を他記事との差別化としている場合、その情報が検索ユーザーに伝わらず、クリックされなくなってしまう恐れがあります。

このようなことが起こらないよう、タイトルの文字数は増やしすぎないようにしましょう。

具体的には、

- PCでの検索ユーザーが多いと想定される場合:28〜35文字程度

- スマートフォンでの検索が多いと想定される場合:36〜42字程度

が適した文字数です。

PC検索・スマートフォン検索のどちらも想定される場合、両方に対応できるよう「28〜35文字程度」がおすすめです。

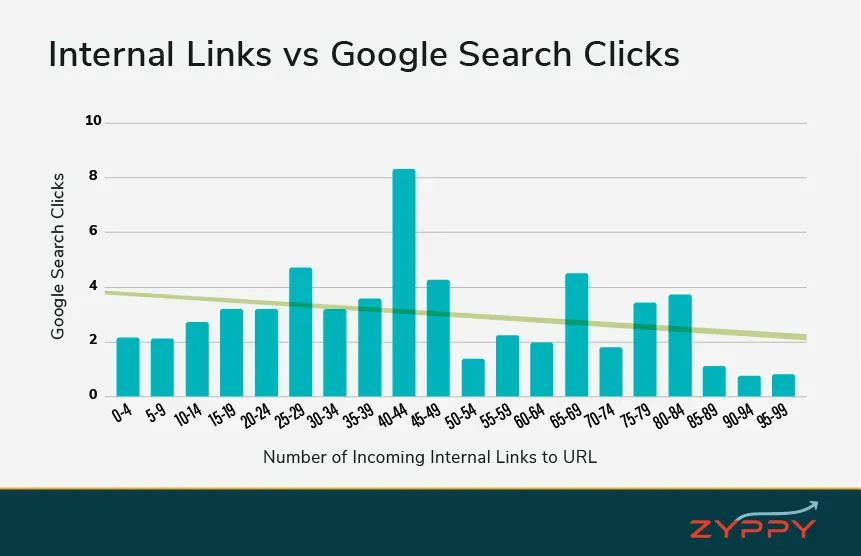

9. 内部リンクを適切に設定する

SEOライティングによりコンテンツ量が増えたら、関係の深い記事同士を内部リンクで適切に結びましょう。内部リンクを適切に設定するメリットは、以下の2点です。

- 読者が関連した情報を見つけやすくなり、サイト内の滞在時間が伸びる

- 検索エンジンのクローラーがサイト内を巡回しやすくなり、新しいページや更新されたページの発見・情報の収集がスムーズに

実際にZYPPY社が2,300万本の内部リンクを分析した調査では、「1記事中の内部リンクの数が50本程度までは記事への流入数は右肩上がり(≒SEOに好影響)」という結果が出ており、適切な内部リンクの設定は50本程度までは有効だと考えられます。

引用:https://zyppy.com/seo/seo-study/

ただし、「とにかく内部リンクを設定すれば良い」という考えはNGです。文脈に沿っていない内部リンクや、記事に無関係な内部リンクを過度に挿入することは控えましょう。読者にとってもクローラーにとっても不親切です。

10. 独自情報を入れる

SEOライティングを進める上で、独自情報を入れることも重要です。独自情報とは、『Web上に落ちていない情報』とも言い換えることができます。

Web上にある情報のみで記事を書いた場合、それらの情報は既に他の上位記事で網羅されていることがほとんどであり、上位獲得をすることは難しいでしょう。また、読者にとって何の発見もない面白みのない記事になってしまい、読者の満足にもつながらないでしょう。

とはいえ、独自情報を入れようと考えても、どのように独自情報を用意すれば良いのか分からないことも多いと思います。ここでは、独自情報となりうる代表的な5つを紹介します。

| 自社アンケート結果 | 自社が実施したアンケートの回答結果から見える傾向を入れることで、記事の主張の後押しや読者の納得感の醸成につながる 例)「記事作成」の記事で「記事作成にかかる時間」のアンケート結果を挿入 |

| キャプチャ / 図解作成 | 画面キャプチャを用いた操作方法の説明や、理解・説明が難しい箇所に概念図等の図解を挿入し、読者の理解を助ける 例)「生成AI」の記事で生成AIの仕組みを図解 |

| テンプレート | エクセル・ワード・パワーポイントなどダウンロードできる形式で、ダウンロード後すぐに使えるファイルを提供 例)「営業資料」の記事に、営業資料のパワーポイントテンプレートを設置 |

| レシピ(ステップ・チェックリスト) | 料理のレシピのように、「その手順に沿って進めれば何かしらが完成する」ような情報を入れ、読者が指レベルで行動することを助ける 例)「記事作成」の記事に「記事作成の3ステップ」や「記事作成の12のチェックリスト」を挿入 |

| 独自の切り分け方 | 情報をただ羅列するだけでなく、自社の解釈を加えた切り分けで分類して説明することで、自社の知見や独自性を出す 例)「記事作成代行会社◯選」の記事で「大手(中小)企業向き」のような分類をした上で会社を紹介 |

独自情報の用意の仕方の詳細などについては以下の記事でも解説していますので、ぜひご覧ください。

まとめ

SEOライティング時に意識すべきことから、実際にSEOライティングを進める手順についてもご紹介しました。

SEOライティングを行う際は、Googleが掲げる10の事実でも述べられているように、ユーザーを満足させることが最も重要なので、小手先のテクニック論ばかりにとらわれないようにしましょう。

本記事で紹介した内容をもとにSEOライティングを進めることが、ユーザーに役立つコンテンツの作成、ひいては上位表示の獲得に貢献できますと幸いです。

SEOライティングならc-blog

弊社Coneが運営する記事作成代行サービス「c-blog」では、読者の満足度を満たし、態度変容を促すような記事執筆をご提供しております。

BtoBに豊富な知見を有するチームが貴社の事業理解を深めた上で、独自のナレッジを記事内に挿入することも可能です。

「記事は書いたが思うように成果が出ない」「SEOライティングを進める上でのアドバイスがほしい」等ございましたら、お気軽にご相談いただけますと幸いです。

⇒ 記事作成代行サービスc-blog:サービスサイトへ

また、弊社は現在、毎月5社限定でSEO記事の診断・改善提案を無料で提供させていただいております。

SEOライティングの視点で貴社記事を分析させていただいた上で、「改善点」から「上位記事との違い」「上位獲得するための施策例」までご紹介させていただきます。

この機会にぜひ以下のフォームよりお申し込みくださいませ!

▼ 無料記事診断・改善提案 実施中!▼