100の営業資料のスライド項目分析。標準的な構成とベストプラクティスの違い

弊社の資料作成代行サービス「c-slide」では、年間200社超・累計850社の資料作成を支援しています。クライアントからの質問で最も多いのが「営業資料をどうすればいいのかわからない」「営業資料にどのような項目・要素を入れるべきかわからない」というもの。

たしかに、多数向けに公開されているサービスページやダウンロード資料とは違い、営業資料は1to1のコミュニケーションで使われるため目にすることが少ないコンテンツですので最適解が見つけづらくなっています。

しかし、弊社はクライアントの営業資料作成実績がありますので、その依頼前の資料を整理・分析することで「営業資料によく使われる項目は?」という問いに答えることができると考え、調査を実施しました。

- 他社がどのような営業資料を作成しているのか?

- 営業資料に挿入すべきスライドは何が効果的なのか?

がわかりますので、本記事・調査が、営業部長や営業担当のヒントになればと考えています。

目次

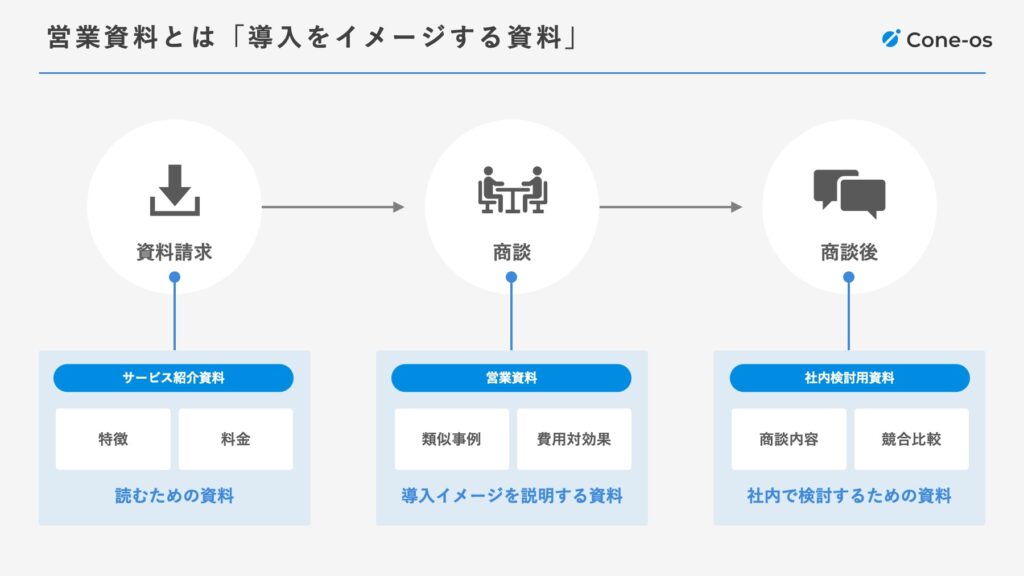

そもそも営業資料とは?

営業資料とは、商談で利用される資料のことを指します。営業資料と言えば一般的には初回商談がメインにはなりますが、本調査では初回商談後でヒアリングを実施し2回目の打ち合わせで提案する場合は、初回商談・二次提案のどちらの資料も総合して営業資料とします。

企業によって営業プロセスは異なりますが、導入をイメージしてもらうための資料が営業資料です。

その営業資料に対する

- 他社がどのような営業資料を作成しているのか?

- 営業資料に挿入すべきスライドは何が効果的なのか?

といった質問に答えていきます。

営業資料に挿入されているスライド項目は?

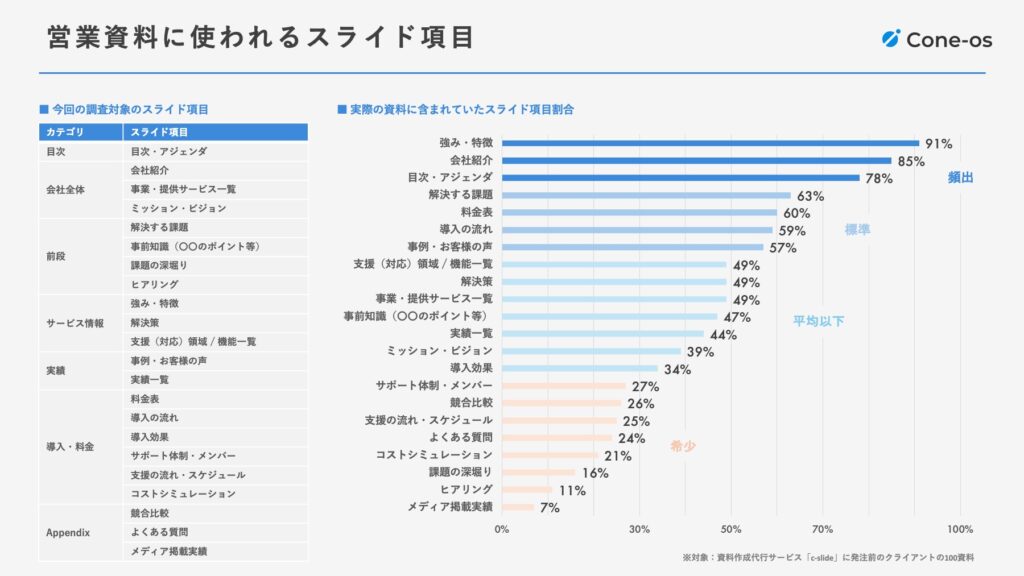

この質問に答えるために、弊社のこれまでの営業資料作成実績から22種のスライド項目リストを作成し、100個の営業資料(弊社顧客の支援前の営業資料)を調べて「営業資料に、どのスライド項目が含まれているか」を整理しました。

基準として

| 頻出 | 80%以上の営業資料に挿入されている |

| 標準 | 50%以上の営業資料に挿入されている |

| 平均以下 | 30%以上の営業資料に挿入されている |

| 希少 | 30%未満の営業資料にか挿入されていない |

※ 対象にした営業資料は、すべて別の企業のものであり、業種は「ITサービス・BPO・コンサルティング・製造・人材」のBtoB企業が中心となっています。

頻出のスライド項目は少なくなっていますが、「意外と使われていない項目」と「標準的な構成」が明らかになってきました。

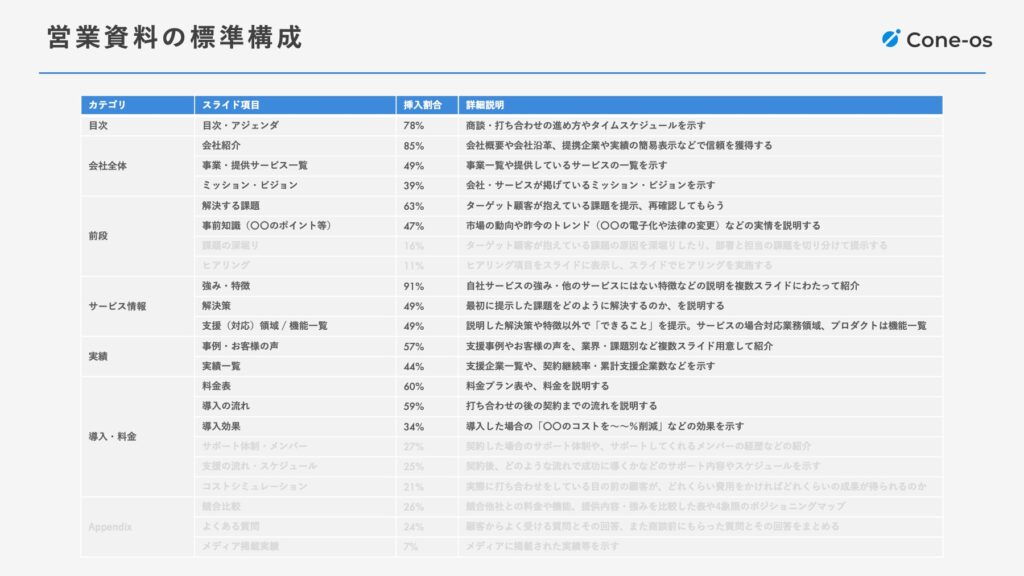

記「頻出」「標準」「平均以下」と「希少」以外のスライドを集めると標準的な営業資料の構成だと言えるかもしれません。以下がその「希少」を省いた営業資料構成になります。

- 目次

- 目次・アジェンダ

- 会社全体

- 会社紹介

- 事業・提供サービス一覧

- ミッション・ビジョン

- 前段

- 解決する課題

- 事前知識(〇〇のポイント等)

- サービス情報

- 強み・特徴

- 解決策

- 支援(対応)領域 / 機能一覧

- 実績

- 実績一覧

- 事例・お客様の声

- 導入・料金

- 料金表

- 導入の流れ

- 導入効果

はじめて営業資料を作成するときは、この標準に則って作成するのが良いかもしれません。

Webデザインでも、デファクトスタンダードという言葉が使われ、「ホームアイコンをクリックするとトップに戻る」など、ユーザーが迷わないようにするためにも「結果として事実上標準化した基準」が採用されるべきだという考え方があります。

見込み顧客は何らかのサービスを導入するとき、複数のサービスに問い合わせをして、複数回話を聞くことになるため、営業資料も「標準的」であることで、顧客が知りたいことに回答できる可能性が高くなります。

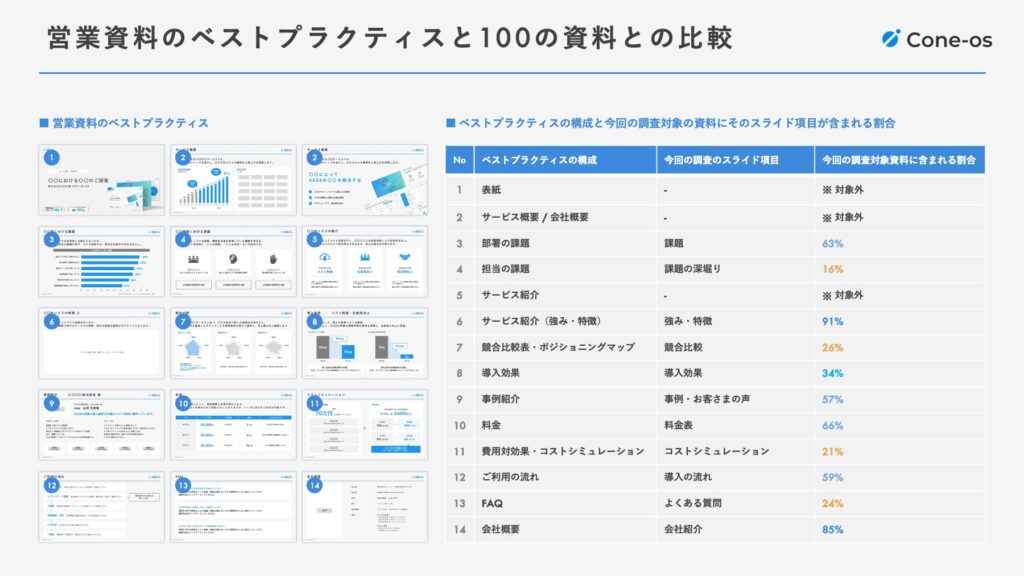

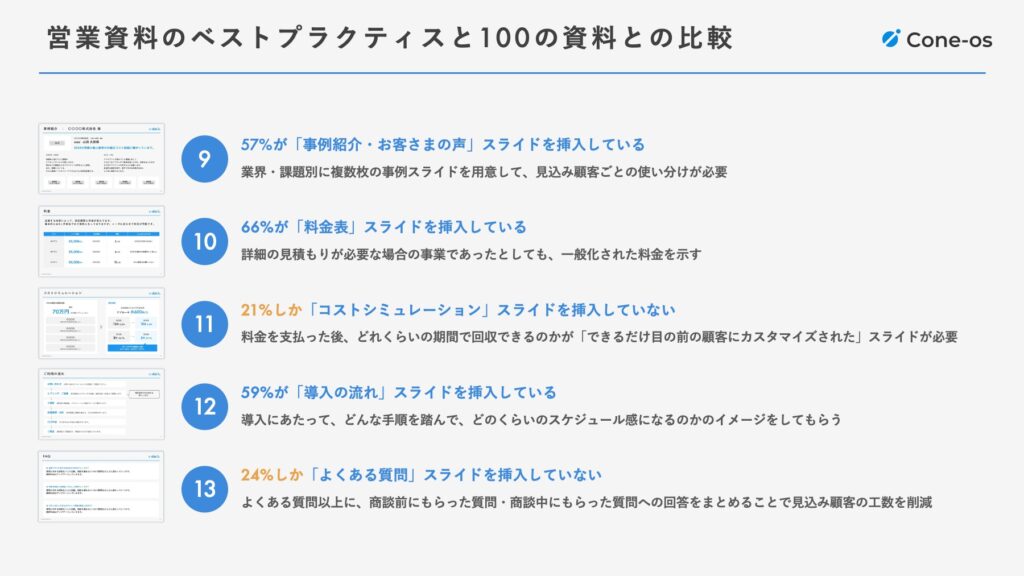

営業資料のベストプラクティスと100の資料との比較

しかし、「標準的」な構成が「ベスト」であるわけではありません。他の多くの企業が挿入しているスライド項目は「他の多くの企業が挿入している」からであって、「成果が出るから」ではないのです。

以下は、受注率が高くなる営業資料のベストプラクティスの構成と、今回の調査対象の営業資料100個のスライド項目を比較したものです。簡単に言うと「今回の調査対象の営業資料がどのくらいベストプラクティスと近いのか」を見ていくものです。

(※ この「ベストプラクティス」とは、弊社が年間200社超・累計850社の資料作成を支援するなかで蓄積した、成果が出ている営業資料の構成平均のことです→ 詳細はこちらの記事をご覧ください)

今回の調査では、挿入割合が30%未満の「希少」スライドとされているものが、ベストプラクティスの構成の中に4つあります。

- 14%しか「課題の深堀り」スライドを挿入していない

- 26%しか「競合比較」スライドを挿入していない

- 21%しか「コストシミュレーション」スライドを挿入していない

- 24%しか「よくある質問」スライドを挿入していない

「競合比較」「コストシミュレーション」「よくある質問」の3つのスライド項目は、弊社のベストプラクティス構成のうち「比較検討の勝敗を左右する4ページ」のうちに含まれているのにも関わらず、ほとんどの企業が採用していないことがわかります。(残り1スライド項目は「事例紹介」)

営業資料の標準構成とベストプラクティスは同じではないことは明らかですが、この「ほとんどの企業が挿入していないスライド」がどんなものなのか、を見ていきましょう。

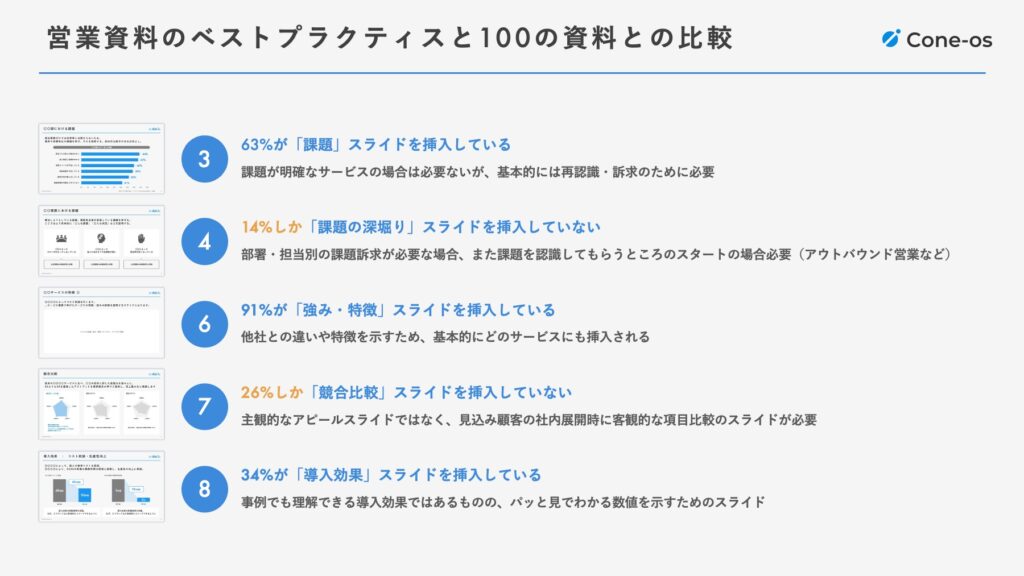

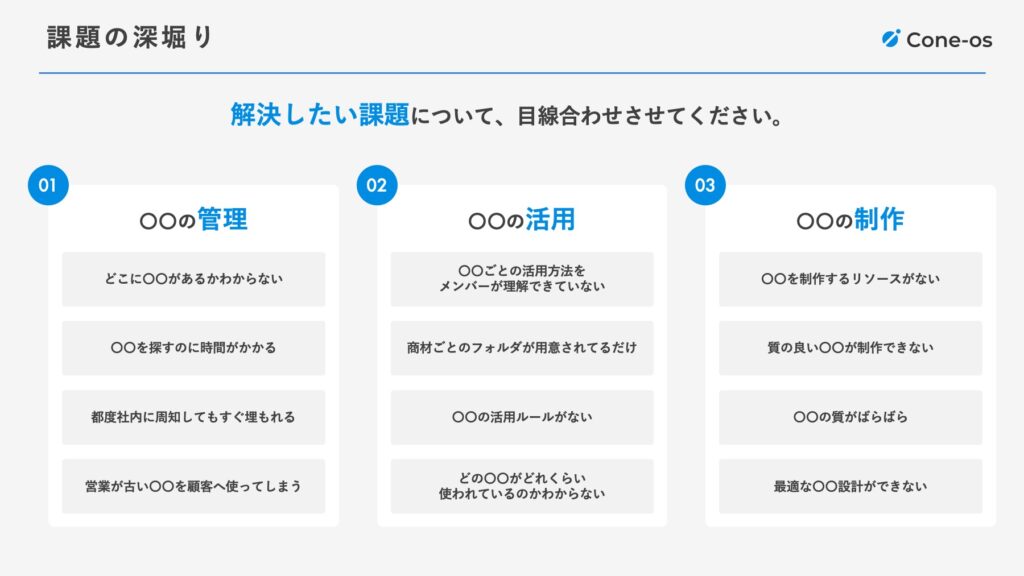

1. 課題の深堀り

14%の営業資料にしか「課題の深堀り」スライドは挿入されていません。

一般的な「課題」のスライドに加えて、次のスライドでより深い課題を特定するために活用するスライドになります。

Aの課題の中でも、どこに課題があるのかのヒアリングになるため、より顧客に刺さる提案がしやすくなります。見込み顧客は課題が明確な場合とそうでない場合がありますが、そのそうでない場合に有効なスライドになります。

- 複数の課題を並べて、顧客に選んでもらえるように

- 各課題に対応できる解決策を用意しておく

2. 競合比較

26%の営業資料にしか「競合比較」スライドは挿入されていません。

競合との項目比較をすることで、見込み顧客の検討に必要な情報を提供し、比較検討勝率を上げるために活用します。

比較表に挿入する項目はだれが見ても解釈が変わらない定量的な客観的項目を並べるようにして、顧客が自身で比較できることがポイントになります。商談時は、顧客が気になっていることを中心にWebサイト上ではわからない部分を、自社と競合他社を比較して伝えます。

- 定性的な項目はできるだけ使わない。客観的な項目比較で顧客が端的に比較できるように

- デザインとしては、最も目に入る一番左に自社を置く

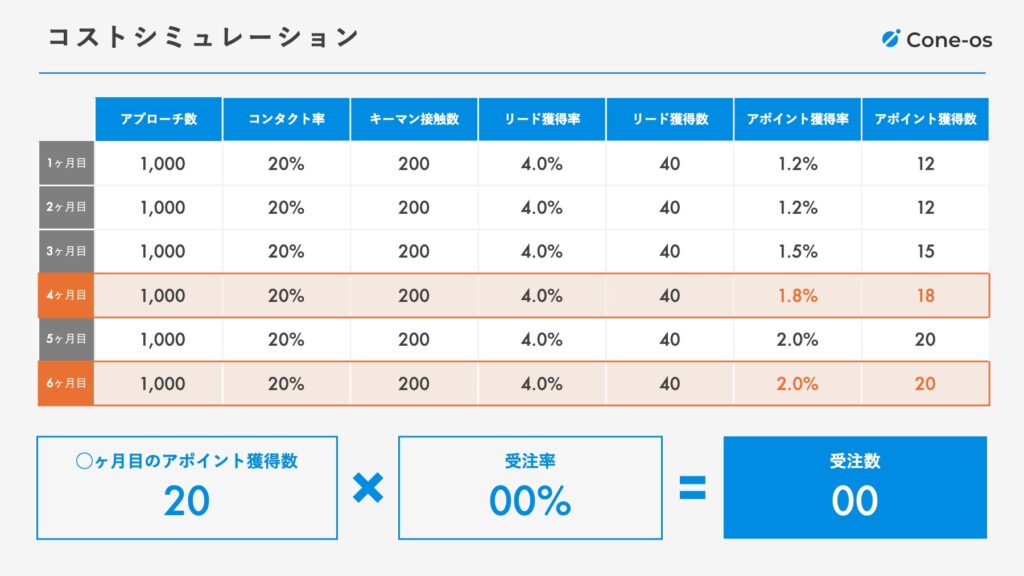

3. コストシミュレーション

21%の営業資料にしか「コストシミュレーション」スライドは挿入されていません。

基本的にBtoBの購買理由は「導入して成果が出るのかどうか」です。成果がでる裏付け・後押しとして有効活用されるのがこのコストシミュレーションというスライドです。

商談相手の、商材種類・商材単価・部署規模などを整理し、社内データから類似の事例を探し出します。その事例数値を本スライドに反映させて顧客に説明することで、導入イメージを持ってもらうことができます。

- 商談相手に応じて適切な情報に入れ替ある

- 商談内でのヒアリング内容を商談後に反映させて、商談後に送付することで営業先の社内稟議に関わる人全員が自分ごと化できる

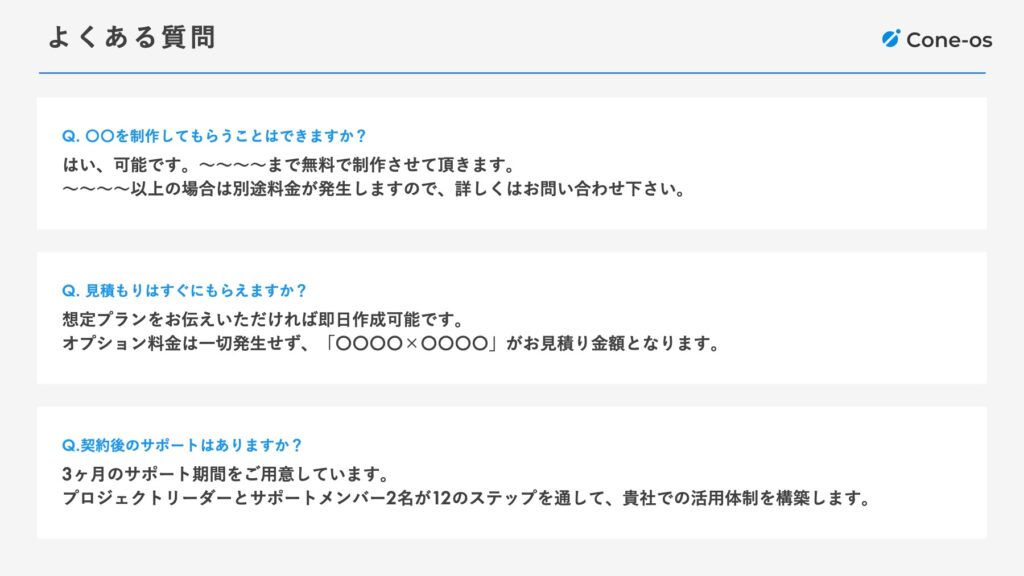

4. よくある質問

24%の営業資料にしか「よくある質問」スライドは挿入されていません。

Webページでもよくある質問を設置している企業は多いと思いますが、それと同じではなく商談時によくされる質問をまとめておくことで、顧客が知りたいことをカバーすることができます。

また、商談中に出た質問とその回答を、商談後にこのスライドに反映するようにしましょう。商談中に出た質問とその回答は、商談相手と自分の2者間でしか共有されていません。それがもし見込み顧客にとって重要なポイントだったとしても、営業先の社内稟議では共有されることはありません。

- まずは、商談中によくされる質問をまとめておく

- 商談後、商談中に出た質問とその回答に差し替えて送付する

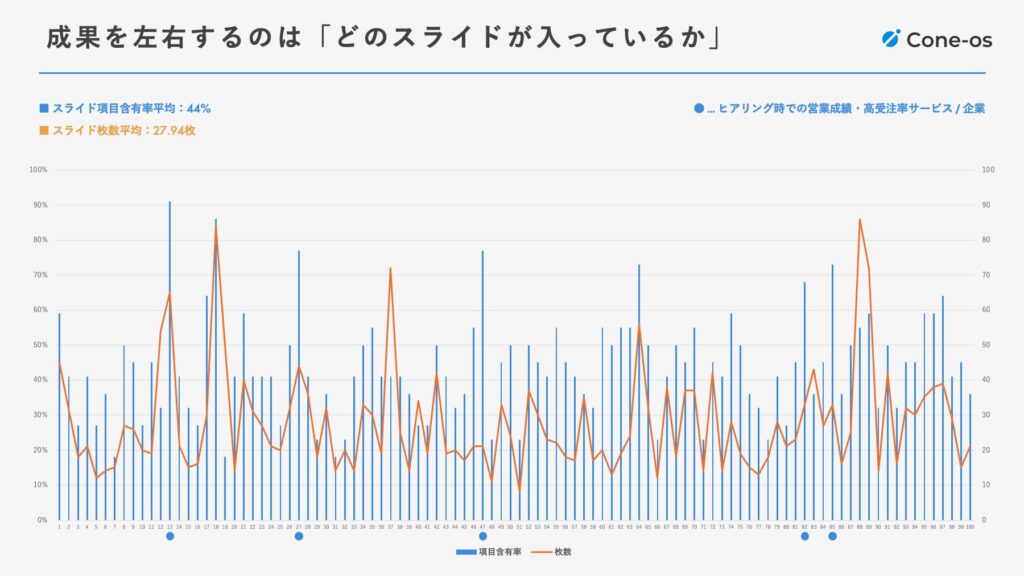

もうひとつの事実「スライド含有率」

ベストプラクティス構成に入っているスライド項目がほとんどの企業では採用されていないという事実がありました。

では、標準はあまり関係ないのでは?ということで、売上や成果に「なにが影響しているのか」を調べるために、すべての営業資料で以下を見てみました。

- 今回の調査対象のスライド項目の含有率

- スライド枚数

対象は、弊社が依頼を受けた時点の営業資料なので、依頼を受けたヒアリング時点での、営業組織の営業成績・受注率のトップ5に印をつけ、他の資料と比較したのが以下のグラフです。

スライド枚数が多ければ成果が出ているという関係は見えませんでしたが、成果トップ5の資料はいずれも「スライド項目含有率が高い」ということがわかりました。

つまり、いろんな情報を提供しているほうが成果が出やすいと言い換えることができるかもしれません。考察としては、顧客が求める情報を様々な確度から提供できてるか否かが受注率に影響を及ぼしている可能性がある、と考えることができます。

今回の調査で出てきたすべてのスライドを挿入したほうがいい、と結論づけるのは尚早ですが、それでも「他の企業が提供できていない情報」を提供できれば営業成果向上が期待できると言えるのではないでしょうか。

新たに「必要」なのではないかと考えられるスライド

そこで、これまで弊社がベストプラクティスとしてきた構成に以下のスライドも新たに追加したものを新たなベストプラクティスとして提案します。

- サポート体制・メンバー:(挿入率:27%)

- 支援の流れ・スケジュール(挿入率:25%)

- ヒアリング(挿入率:11%)

サポート体制・メンバー

27%の営業資料にしか「サポート体制・メンバー」スライドは挿入されていません。

最初に営業資料は「導入のイメージをしてもらうもの」だと説明しました。この「サポート体制・メンバー」スライドは、導入後のイメージをしてもらうためにも、導入後はどのようなサポート体制で成果に向かっていくのかを示すスライドになります。

どんな経歴の人が、どのような流れでどのようなサポートをしてくれるのか、を示すことで導入の安心度が変わります。

- サポートメンバーは顔が見えるように、経歴を示せればベスト

- 何をどんな体制で実施してくれるのかを示す

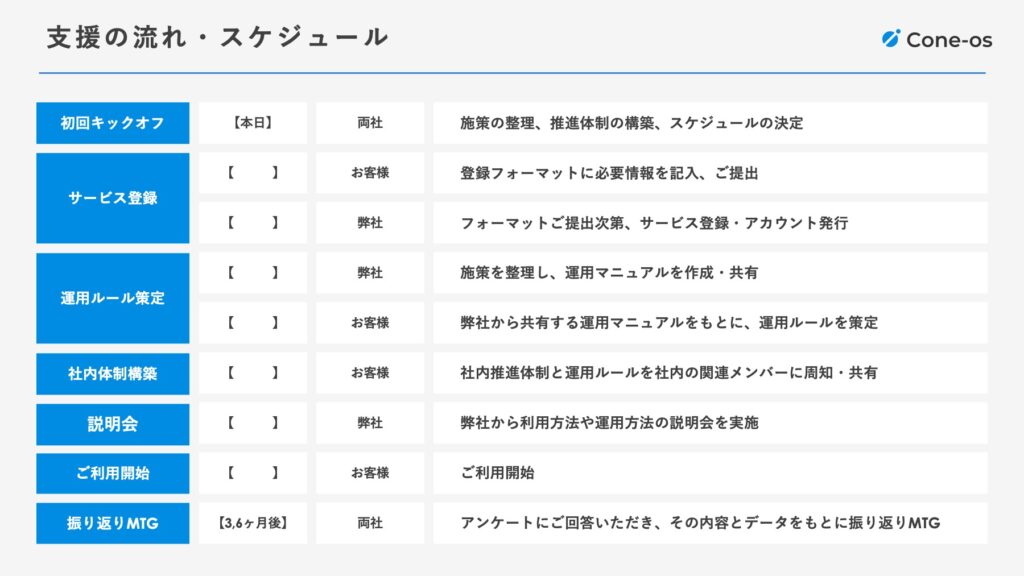

支援の流れ・スケジュール

25%の営業資料にしか「支援の流れ・スケジュール」スライドは挿入されていません。

標準的な構成には「導入の流れ」は挿入されていますが、導入の流れはつまり「契約」までの流れであり、顧客にとってはあまり重要ではありません。導入後、どのような流れとスケジュール間で「成果を達成できるのか」がポイントですので、そこを示す必要があります。

ベンダーと顧客でどのような流れで導入〜定着・成果に向かっていくのかを示します。顧客にもしてもらうことを説明することで、導入後のコミット度も変わってくるため、LTVにも影響するスライドになります。

- 導入前、ではなく、導入後のタスクやスケジュールを示す

- 自社が実施することだけではなく、顧客にしてもらうことも説明する

ヒアリング

11%の営業資料にしか「ヒアリング」スライドは挿入されていません。

一般的な営業資料には「課題」を訴求するスライドはありますが、この「ヒアリング」のスライドは見かけません。営業担当各人にヒアリングを任せている企業が多く、商談後に再度ヒアリング項目を思い出してSFAに整理している組織も。

このスライドを用意することで、営業スキルの有無を問わずだれでも必要な項目のヒアリングができるようになります。

- BANT情報以外の自社事業に必要な項目を入れるように

- 商談中に顧客と一緒に埋めていくが、オンライン商談等で録画している場合は見返せるため聞くだけでOK

新たな営業資料のベストプラクティス構成

上記を踏まえ、新たな営業資料のベストプラクティスの構成が以下になります。

- 表紙

- サービス概要 / 会社概要

- 部署の課題

- 担当の課題

- ヒアリング(※追加)

- サービス紹介

- 強み・特徴

- 競合比較表

- 導入効果

- 事例・お客さまの声

- 料金表

- コストシミュレーション

- 導入の流れ

- 支援の流れ・スケジュール(※追加)

- サポート体制・メンバー(※追加)

- よくある質問

- 会社紹介

営業資料の改善や新規作成時に本記事が参考になることを心から願っています。

弊社では、営業資料の改善から営業組織全体の成績底上げを支援しています。営業組織の脱属人化でお悩みの方はお気軽にご相談ください。

⇒ 営業プロセス標準化支援:サービスサイトへ

また、本調査前の営業資料のベストプラクティス資料のテンプレートは以下よりダウンロードいただけますので、ご自由にご活用くださいませ。