オウンドメディアが継続できない本当の理由と、リソース不足を解決する方法を解説

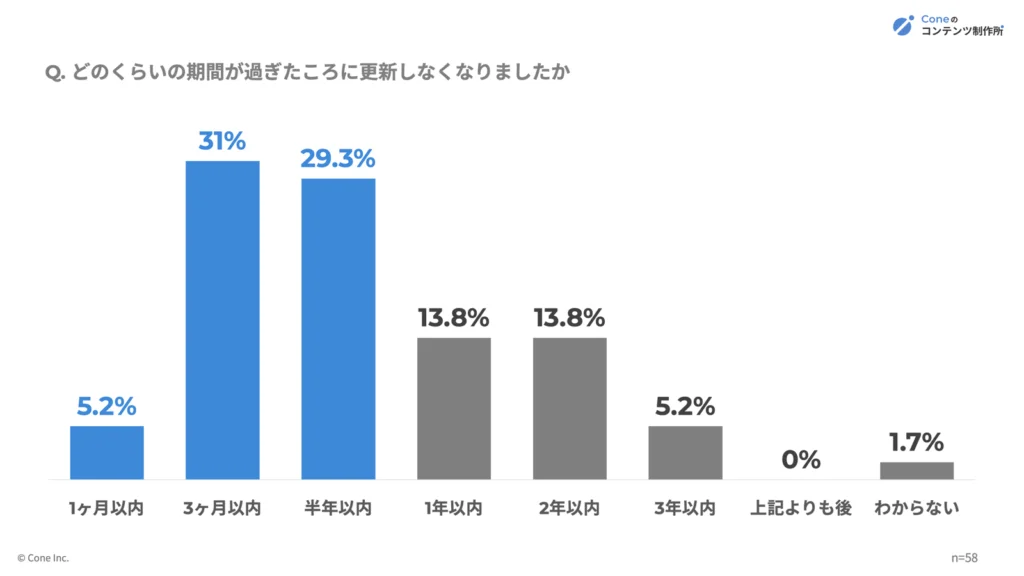

オウンドメディアの運営には「これが正解」という明確な答えがありません。記事数や更新頻度、テーマの選定などは企業ごとに試行錯誤を重ねながら運営されています。しかし、全研本社の調査によると、オウンドメディアを運営していた企業のうち約65%が、開始から半年以内に更新をやめてしまっていることが明らかになりました。

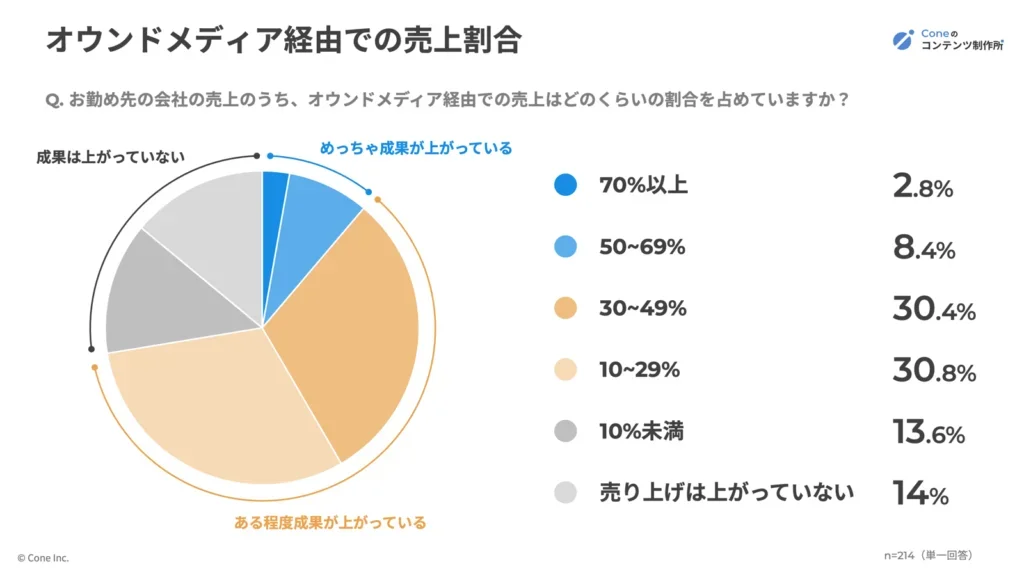

さらに、オウンドメディアを継続している企業であっても、売上やリード獲得といった事業成果につながる施策を実現できているのはほんの一部に過ぎません。弊社の独自調査では、オウンドメディア経由の売上が会社全体の10%未満という企業が13.6%、売上が上がっていないと回答した企業も14%にのぼるなど、オウンドメディアから成果を上げれていない企業も一定数存在します。

このように、オウンドメディアを成功させ、持続的に事業成果へつなげるには、運営担当者にとって多くの壁があることがわかります。この記事では、その課題の本質と効果的な継続・成果向上のためのポイントを詳しく解説します。

本メディアを運営するConeが提供する、記事作成代行サービス「c-blog」のサービスサイトはこちら

▼ c-blogのサービス紹介と支援の流れ、資料ダウンロード!▼

目次

オウンドメディアが継続できない本当の理由とは

オウンドメディアが継続できない理由は、単なる努力不足や運用の甘さだけではなく、組織や戦略、体制、コンテンツ設計など、複数の構造的な要因が絡み合っています。これらの問題を放置すると、オウンドメディアは「負債」と化し、企業の成長を妨げる存在になりかねません。

ここでは、オウンドメディアの運用を継続できない本当の理由を5つ解説します。

- 戦略設計不足

- 経営層・意思決定者の理解不足

- 属人化と制作リソース不足

- コンテンツの質と量を担保する仕組み

- データ・効果測定不足

1. 戦略設計不足

多くの企業は、「オウンドメディア=記事をたくさん書けばいい」と考えがちですが、これは本質的な誤解です。弊社の支援事例では、戦略設計が不十分な企業ほど、次のような問題が顕著に現れます。

- 「認知度向上」「集客」という大枠だけで始めるため、記事の優先順位が曖昧になり、運用が迷走する

- 実際の顧客像や購買プロセスを踏まえずに記事を作るため、検索意図に合わない内容になりやすい

- PVや記事数だけを目標にしてしまい、ビジネス成果に直結するKGI(受注数やリード数)との紐付けが弱い

その結果、コンテンツが一貫性を欠き、効果的なSEO対策やCVR(コンバージョン率)の向上に繋がらないことが多く見受けられます。

以下の記事では、オウンドメディアにおける戦略や運用方法について詳しく解説しています。

関連記事:オウンドメディア運用の成功法則。成果につなげる3つの運用フェーズを解説

2. 経営層・意思決定者の理解不足

オウンドメディアは長期的投資であり、短期成果が見えにくいことが多いです。そのため、経営層や意思決定者が「費用対効果が見えない」と判断し、予算や人的リソースを抑制してしまうケースがあります。

経営層や意思決定者を説得できずに継続できない会社は以下のような課題があります。

- 成果を測定できる指標(CV、商談数、指名検索増加など)を報告する仕組みがない

- 他部門が協力しないため、情報提供や記事レビューの負荷が運用担当者に集中している

その結果、メディア運営が中途半端になり、成果が上がらないまま終了してしまうことが少なくありません。

この課題を解決するには、オウンドメディアが会社の資産であることを定量的に示すことが重要です。例えば、記事更新によるリード数や問い合わせ件数をKPIとして報告すれば、経営層も投資の価値を理解しやすくなります。

3. 属人化と制作リソース不足

運用フローが特定の担当者に集中すると、更新が停止するリスクが高まります。企画、執筆、校正のすべてを一人で担うケースでは、異動や退職で即座に運用が止まることも珍しくありません。

- 業務が特定の運用担当者に集中する

- 外注を使っても管理が現場任せで負担が増える

このような状況を避けるには、業務の標準化と役割分担が不可欠です。誰が何を担当し、どのタイミングで進捗を確認するのかを明確にしておくことで、人的リスクを大幅に減らせます。

4. コンテンツの質と量を担保する仕組み

オウンドメディアの成果は、記事の「質」と「量」に大きく依存します。しかし、多くの企業は量産に走るか、自社視点の情報ばかりを発信してしまい、以下のようなユーザーの検索意図から外れたコンテンツが増えがちです。

- 自社の宣伝や伝えたいこと中心になってしまう

- 問い合わせや資料請求につなげられない

- 最低50〜100記事の蓄積が難しい

ユーザーに価値を提供しつつ成果につなげるには、検索意図に沿った記事設計と、CV導線の明確化、一定量の継続的な投稿が必須と言えます。

以下の記事では、オウンドメディアの記事作成について詳しく解説しているので、お困りの際は参考にしてみてください。

関連記事:オウンドメディア記事の作り方完全ガイド。効果が出る記事数やリライト戦略まで解説

5. データ・効果測定不足

運用を続けても、データ分析や改善のプロセスが欠けていると、成果は伸びません。アクセス解析や検索順位、CVデータを見ながら改善していく「PDCAサイクル」を回すことが不可欠です。

- アクセス解析が形骸化している

- リライトや改善のルーティンがない

定期的にデータを確認し、古い記事のリライトや導線の改善を行うことで、成果は徐々に蓄積されます。分析と改善をルーティン化することが、オウンドメディアを成長させる鍵です。

オウンドメディアを継続してる企業に共通する仕組み

成果を出し続けているオウンドメディアには、単に記事を更新しているだけではなく、明確な「仕組み」が存在します。運用が途切れず、成長を続ける企業は、戦略設計、制作フロー、改善運用の3つの要素を意識的に組み合わせています。

ここでは、それぞれの具体的な取り組みを解説していきます。

仕組み化された戦略設計

継続的に成果を出している企業では、記事ごとに明確なターゲットと目的を設定しています。単に「集客を増やす」ではなく、記事の役割やCV導線まで設計されている点がポイントです。

- キーワード群ごとにターゲットを分類し、記事ごとに検討フェーズ(認知・比較・意思決定)を明確化している

- 記事のゴールを「問い合わせ数」「資料請求」「無料診断への誘導」など具体的に設定している

- 長期的なKGI(受注数など)と中間KPI(記事作成数・検索流入数・指名検索数)を連動させている

例えば、弊社Coneが運営するこのメディアでは、キーワード設計には記事管理シートを作成し、CV設計には構成作成シートを自社独自で作成しメディアを運営しています。

こうした戦略設計を仕組み化しておくことで、誰が書いても成果につながる記事が作れる状態になります。

以下の記事では、実際に弊社で使用している「記事管理シート」や「構成作成シート」をテンプレートとして無料で配布しています。ダウンロードしてすぐに使える内容となっているので、気になる方はぜひご活用ください。

計画的なコンテンツ制作フローの確立

戦略を実行に移すために、制作フローを標準化する企業が多く見られます。企画から公開までの手順を文書化し、進捗や役割を可視化することで、運用の停滞や属人化を防いでいます。

- 企画 → 構成作成 → 執筆 → 校正 → 公開のプロセスをマニュアル化

- 編集長、ライター、校正担当など、役割と責任範囲を明確に分担

- タスク管理ツールやスプレッドシートで進捗をリアルタイム把握

弊社Coneでは、メディア運営に関する会議を週次で行っています。この会議では、メディアの運用体制や運用方針、ライターのリソース確認などを行っているため、課題の発見から解決までの速度を早めて最適化を常に行っています。

このように、PDCAを早く回せる仕組みづくりがコンテンツ制作には不可欠と言えます。

定期的なリライト・メディア改善の運用体制

記事をただ更新するだけでは成果には結びつきません。長期的にメディアを育てる企業は、以下のようなデータに基づき定期的に改善を行う体制を整えています。

- GA4やahrefsなどの分析データをもとに、アクセスが伸び悩む記事を抽出

- 検索順位やCVRの改善施策を設計し、リライト計画を立案

- 月次・四半期ごとのレビュー会議で改善結果を共有し、次の施策に反映

実際に、弊社ではリライトを行う記事に一定の基準を設けています。リライトも新規記事と同様に戦略的に行うことで検索順位の向上や、CVRの改善などを行うことができる重要な施策と言えます。

以下の記事では、実際に弊社で採用しているリライト基準やリライト方法について詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

また、記事がどれだけの売り上げを生んでいるのかを可視化するためのシートもテンプレートとして無料配布しているので、気になる方はぜひご活用ください。

リソース不足を解決する最も効果的な方法

オウンドメディア運用の最大の壁は「リソース不足」です。多くの企業で、戦略は描けても、記事制作やSEO対応など日々の運用が滞ることで成果が止まってしまうケースも少なくありません。

ここでは、無理なく運用を継続し、成果を最大化するための方法を具体的に紹介します。

内製と外注の役割を分担する

すべてを社内で賄おうとすると、更新が途絶えたり担当者に負荷が集中してしまいます。一方で、すべて外注に任せると自社のブランドや専門性が記事に反映されにくくなるリスクがあります。そこで推奨されるのが「ハイブリッド型」です。

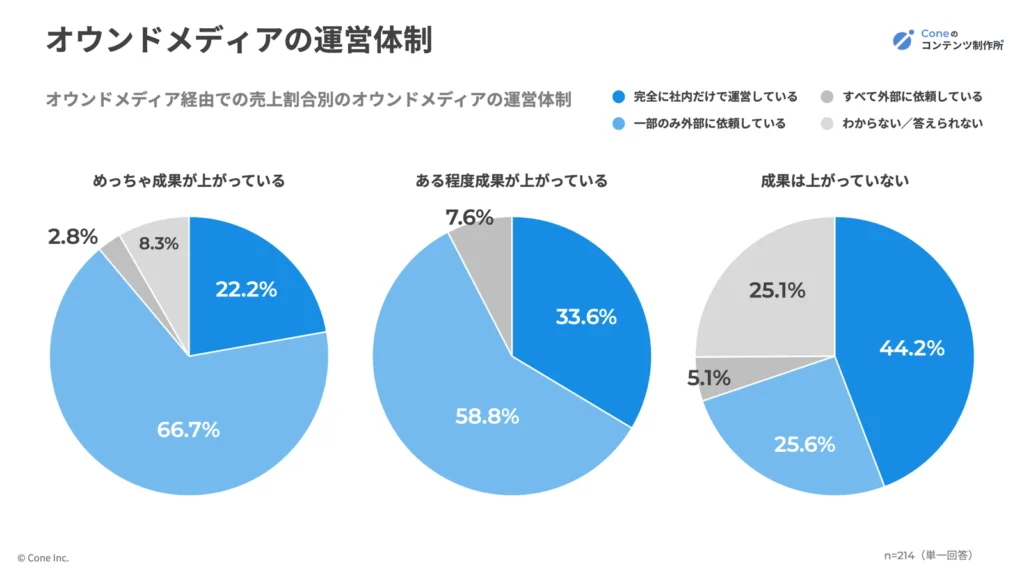

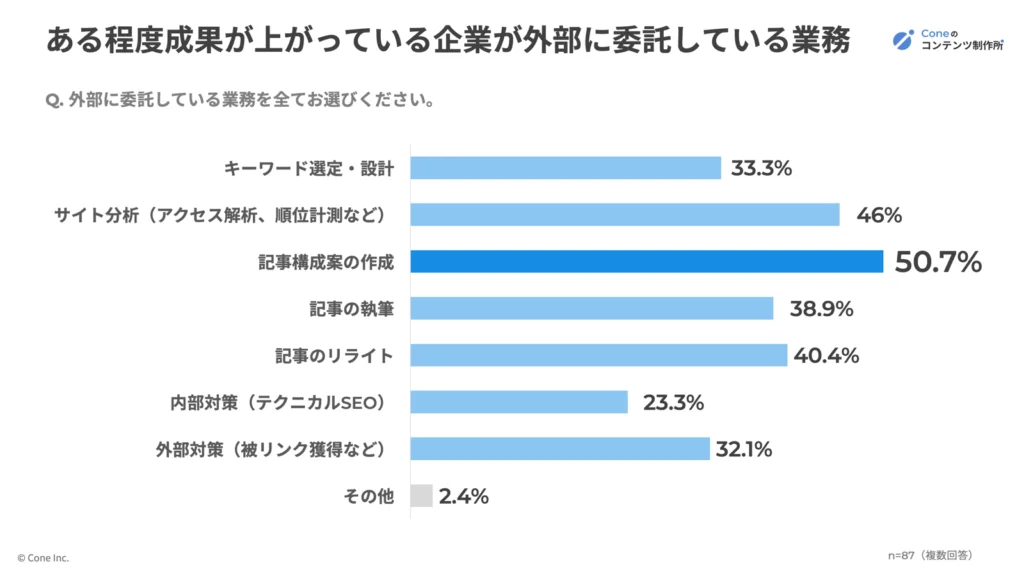

実際に弊社独自で行った調査によると、オウンドメディアから成果を上げている企業の約60%は一部の業務のみを外部に依頼する「ハイブリット型」を採用しています。

また、依頼している業務も記事の執筆やリライトといった記事作成部分を依頼しており、逆にキーワード設計や内部対策といった戦略部分は社内で行っていることが分かります。

このように、全て内製でも全て外注でもオウンドメディアから成果をあげることは難しいので、外注に任せる場合は依頼範囲を見極めて戦略的に活用しましょう。

記事作成代行サービスを活用するメリット

記事作成の外注を活用する最大のメリットは、記事量と質を安定させつつ、社内の担当者を「戦略を練る人」に集中させられる点です。

記事作成を外注することで、

- 社内リソースをコア業務に集中できる

- SEOに強いライターによる高品質な記事が継続的に得られる

- 緊急の更新やキャンペーン記事もスピーディに対応できる

といった効果を得ることができます。

結果として、メディア全体の成長スピードが加速し、リード獲得やCVの最大化につながります。

失敗しない外注先の選び方

記事作成代行サービスへの依頼を検討する際には以下4つの基準をもとに行いましょう。

- 代行会社自身がSEOで成果を上げているか

- 同業界・類似企業の支援事例があるか

- 画像作成や原稿入稿作業は対応しているか

- 専門性の高い分野にも対応しているか

上記の中で特に重要なのは、「代行会社自身がSEOで成果を上げているか」です。そもそも記事作成を支援している会社が運営するオウンドメディアが、SEOで成果を上げていないと何の説得力もありません。記事作成代行サービスが運営するオウンドメディアがSEOで成果を上げている場合は、専門性が高いと判断していいでしょう。

代行会社が運営するメディアの成果を簡単に確認するには、「オーガニックトラフィック(自然検索からの流入数)」のチェックが一番効果的です。Ahrefsが提供する無料ツールを使えば、依頼を検討している記事作成代行会社のメディアURLを入力するだけで、自然検索からの推定流入数がすぐにわかります。

また、流入が多い人気記事のURLから実際のコンテンツを確認し、内容の質や納得感も必ずチェックしましょう。こうした簡単な方法でメディア運営の実績を把握できるため、代行会社選定時には参考にしてみてください。

以下の記事では、オウンドメディアの運用を依頼できる会社を12選紹介しているので、上記の判断基準のもと自社にあった最適な依頼先を見つけてください。

【成功事例】記事作成代行を活用した企業の成果

ここでは、弊社が運営する記事作成代行サービス「c-blog」が支援してきた企業の事例を3つ紹介します。

株式会社Sales Marker

| 課題 | オウンドメディアからのリード獲得チャネルの確立が課題で、既存コンテンツでは成果が出ていなかった |

| 解決策 | コンバージョンポイントを設置したコンテンツを制作し、SEO対策を実施 |

| 成果 | オーガニックトラフィックが約5倍に増加し、月間10件以上のリード獲得に成功 |

Sales Markerでは、従来の自社運用では手が回らなかったキーワード設計やCV導線の設計を「c-blog」に任せることで、効率的にリード獲得が可能になりました。「c-blog」では、戦略設計から執筆まで一貫して対応できるため、単なる記事量産ではなく、成果に直結するコンテンツを短期間で構築することができます。

株式会社ブレイブ・ワーク

| 課題 | 豊富な営業ノウハウがあったが、社外に発信できておらず、コンテンツ化リソースも不足していた |

| 解決策 | 「c-blog」にヒアリングをもとに記事やホワイトペーパーを作成。ターゲット企業向けに戦略的発信を実施 |

| 成果 | ターゲット企業からの問い合わせ獲得や、既存顧客とのコミュニケーション効率化に成功 |

ブレイブ・ワークでは、社内に眠っていたノウハウをヒアリングから整理し、ターゲット企業向けの記事やホワイトペーパーとしてアウトプットしました。「c-blog」は単なる執筆代行ではなく、どの情報をどう記事化すれば成果につながるかを戦略的に提案できるため、社内では手が回らなかった戦略的コンテンツ制作を短期間で実現できます。

株式会社リベルクラフト

| 課題 | 紹介経由が中心で、自社発信による新規案件獲得の仕組みがなく、コンテンツマーケティングを強化したい状況だった |

| 解決策 | 「c-blog」にSEO記事・ホワイトペーパーの作成を依頼。制作から入稿まで一貫対応し、HubSpot連携も実施 |

| 成果 | 支援開始数ヶ月で記事経由の問い合わせが発生し、商談化に成功。中長期的な集客の土台が構築された |

リベルクラフトでは、従来の紹介中心の営業から、自社発信による新規案件獲得を目指して「c-blog」に依頼。SEO設計やHubSpot連携なども含めた一括対応により、記事公開と同時に集客チャネルを立ち上げることに成功しました。社内リソースを戦略や分析に集中できるため、記事作成による負担を減らしつつ、継続的に成果を出す基盤を整えることができています。

まとめ

オウンドメディアが途中で止まってしまう企業と、継続して成果を出し続ける企業の差は「仕組み化」と「リソース設計」にあります。戦略があっても実行体制がなければ継続できず、逆に体制があっても戦略が曖昧では成果につながりません。

この記事で紹介した成功事例からもわかるように、成果を出す企業は以下の3点を共通して実践しています。

- 明確な戦略設計とCV導線の設計

- 記事制作フローやリライトを仕組み化した運用体制

- 内製と外注の役割分担によるリソース最適化

しかし、これらを自社だけでゼロから整備するのは簡単ではありません。特に記事制作やSEO対策は属人化しやすく、更新が止まる大きな要因になります。

そこで有効なのが、記事制作を代行サービスに任せることです。

弊社が運営する「c-blog」では、戦略設計から記事制作・リライトまで一気通貫で支援し、成果につながるメディア運営をサポートしておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」問い合わせフォーム

貴社の状況に合わせた最適な運用体制や記事制作の進め方をご提案いたします。