BtoBコンテンツマーケティング理論。失敗する原因と正しい戦略の立て方。

近年、多くの企業が「コンテンツマーケティング」に取り組み始めています。記事や動画、ホワイトペーパーなどを公開すれば見込み顧客が自然に集まる――そんな期待を抱くものの、実際にはなかなか売上につながらず「やっぱり効果がないのか」と諦める声も少なくありません。

本記事では、まず陥りがちな2つの誤解を紐解き、コンテンツを正しく設計するための3つの要素(カテゴリ・フォーマット・チャネル)を整理。

さらに「コンテンツリード」と「サービスリード」の違いを踏まえた上で、短期成果と長期成果を両立させる戦略の組み立て方までを丁寧に解説します。

また弊社Coneはコンテンツマーケティングを支援するサービスを提供しています。記事作成やホワイトペーパー作成にお困りの方はお気軽にご相談ください。

コンテンツマーケティングとは

コンテンツマーケティングとは、記事や動画、ホワイトペーパーなどの**価値ある情報(コンテンツ)**を用いて、見込み顧客の課題解決や興味喚起を図り、中長期的に顧客を獲得するマーケティング活動を指します。

従来の広告のように「自社製品を押し売りする」のではなく、あくまで**“顧客が求める情報”**を中心に提供し、企業への信頼感を醸成したうえで、最終的な商談・購買につなげるのが大きな特徴です。

具体的には、以下のようなステップで進行します。

| 1:認知獲得 | 「〇〇とは?」といった業界基礎や問題提起の記事・動画で潜在層の興味を引く |

| 2:関心醸成 | 「△△を活用した事例」や「□□の効果的な使い方」といったコンテンツで具体的な解決策を提示 |

| 3:検討促進 | 「サービス概要資料」や「導入セミナー」の案内を通じて、自社サービスを紹介 |

| 4:商談化 | 資料請求やウェビナー参加などサービスリードを獲得し、営業アプローチへ引き渡す |

この一連の流れを通じ、「ある領域において〇〇社は専門家である」という第一想起を獲得できることが、コンテンツマーケティング最大の狙いです。また、情報発信を続けることで企業と顧客の接点が増え、リードが自然に育まれるため、広告に依存しない中長期的な集客基盤を築ける点も大きなメリットと言えます。

コンテンツマーケティングが失敗する2つの誤解

上記説明したメリットがあるため、昨今コンテンツマーケティングに取り組む企業が増えてきています。しかし、「なかなか売上につながらない」と感じている企業も少なくないはずです。

ここからは、そのコンテンツマーケティングが失敗する理由を説明します。コンテンツマーケティングが失敗するのは、以下の「2つの誤解」があるからです。

- 戦略の誤解

- 手法の誤解

戦略の誤解

コンテンツマーケティングを導入しても成果が出ない企業には、しばしば「誰に」「何を」届けるのかが曖昧なまま手法だけを追いかける傾向があります。

たとえば、「〇〇 作り方」といった記事を公開しても、そのアクセスを集めるのは内製でなんとかしようと考える潜在層です。外注を検討している顕在層がその記事に流入するわけではないため、商談に直結しづらいリードを数だけ集めることになってしまいます。

この誤解を避けるには、「どの顧客層に、どのような価値を届けるのか」を事前に明確化しておくことが不可欠です。潜在層に向けた基礎知識ガイドや問題提起の記事を用意するのか、それともサービス導入に近い検討層に向けて導入事例や機能比較を提供するのか。

リード獲得だけをゴールに据えるのではなく、獲得後にどのように商談化までつなげるかを設計しておかないと、どれだけアクセスや資料ダウンロード数を伸ばしても「成果が出ない」と判断されかねません。

手法の誤解

「コンテンツマーケティング=SEO記事」というイメージにとらわれるのも大きな誤解です。確かに検索エンジンからの流入は重要ですが、それだけに限定するとアプローチの幅が狭まり、「SEOで上位表示できないから意味がない」と早々に諦めてしまう企業が少なくありません。

実際には、ホワイトペーパーのダウンロード、メールマガジンの定期配信、SNSでの動画配信、ウェビナー開催といった多様なチャネルとコンテンツを組み合わせることで、検索エンジン経由以外の見込み顧客にもアプローチできます。

たとえばホワイトペーパーで潜在層のリードを獲得し、メールマガジンで段階的にサービス紹介ウェビナーへ誘導するナーチャリング設計が整っていれば、SEOだけでは届かない層からも興味を喚起し、最終的に商談につなげることが可能です。

コンテンツマーケティングの種類・手法

コンテンツマーケティングには記事だけではなく、さまざまな種類が存在します。その手法は以下3つの要素で決まります。

- コンテンツカテゴリ

- コンテンツフォーマット

- コンテンツチャネル

コンテンツカテゴリ

コンテンツのカテゴリとしてまず、どのような種類のコンテンツであるか、という点が挙げられます。例えば、潜在層向けのコンテンツなのか、サービス導入を検討している人向けのコンテンツなのか、といった区分です。

この「カテゴリ」を認識せずに、とりあえずコンテンツをつくろう!と始めてしまうと失敗します。すでにサービス導入を検討している人に向けて初歩的な「〇〇とは?」のようなコンテンツを送付してしまったりするわけです。

- 問題認識コンテンツ

- 目的)コンテンツに興味をもってもらうためのコンテンツ

- 例)〇〇とは?、〇〇基礎知識ガイド

- 課題解決コンテンツ

- 目的)サービスを認知してもらうためのコンテンツ

- 例)〇〇の活用法、〇〇導入後△△がXX%に

- サービス概要コンテンツ

- 目的)サービスに興味を持ってもらうためのコンテンツ

- 例)〇〇サービス紹介、△△業界向け〇〇導入事例

- サービス検討コンテンツ

- 目的)サービスの導入を考えてもらうためのコンテンツ

- 例)〇〇社様の外部から見た課題と提案、見積書

コンテンツフォーマット

第二の要素はコンテンツフォーマットです。どのような形式で、先述の「〇〇とは」をお客様に届けるか、ということ。

ウェビナーとしてそのテーマを実施するのか、動画というコンテンツフォーマットで実施するのか、記事というコンテンツフォーマットで実施するのか、資料というコンテンツフォーマットで実施するのか、同じテーマでもフォーマットはさまざまなのです。

ここで気づかれるかと思いますが、ウェビナーは潜在層向けの施策だと考える方もいるかもしれませんが、サービス紹介のウェビナーも存在しえます。ウェビナーや資料、記事といったフォーマットが存在するだけ、施策とは名ばかりで「誰向けでどんな成果が期待できるか」はターゲットによって変わってきます。

- 記事

- サービスサイトなら事例記事、オウンドメディアならSEO記事に

- ウェビナー

- 〇〇とは?なら一般的なウェビナー、サービス紹介ウェビナーも

- 動画

- YouTubeに投稿するような潜在層向け動画、顧客に操作方法を伝える動画も

- 資料

- 〇〇とは?ならお役立ち資料と呼ばれ、サービス情報ならサービス紹介資料に

コンテンツチャネル

最後に、コンテンツを誰にどうやって届けるか、という点がチャネルです。例えば、潜在層であればFacebook広告かもしれませんし、検索面という意味ではSEOが挙げられます。

また、特定の業界に向けて施策を打ちたい場合は、その業界の人がよく見るWebメディアがチャネルとなるかもしれません。

重要なのは、コンテンツの目的(認知拡大か、商談化か)とターゲットの検討フェーズに合わせてチャネルを選び、複数を組み合わせることです。

- リスティング広告

- 顕在層にサービスサイトや資料ダウンロードページを

- Facebook広告

- 潜在層にサービスサイトやお役立ち資料ダウンロードページを

- SEO

- 潜在層に課題解決となる記事を

- プレスリリース

- 潜在層に調査レポートなどで認知拡大

- メルマガ

- ハウスリストに対してサービス情報を

- サービスサイト

- 明確層に個人情報入力できるコンテンツを

コンテンツマーケティングを成功に導く戦略の考え方

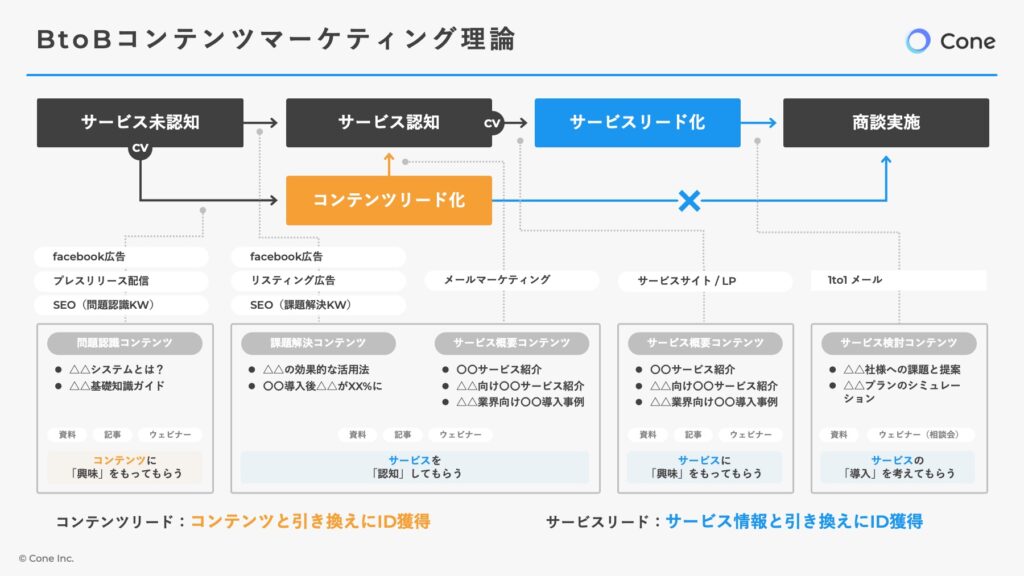

コンテンツマーケティングの成否を左右する最初のギアは、「サービスリード」と「コンテンツリード」の住み分けです。この二つは一見どちらも“フォーム入力”で獲得するリードですが、その性質も目的も大きく異なります。

サービスリードは、すでに自社サービスへの興味・検討意欲が顕在化した方が得られるリードです。

たとえば「営業資料作成代行サービス紹介資料」や「導入事例ウェビナー」への参加申し込みは、まさに“サービス情報を詳しく知りたい”という動機に基づきます。

フォーム入力後は自動返信メールで資料と打ち合わせ日程調整リンクを送付、営業チームへ情報も即時共有。準顕在層—顕在層へのアプローチをダイレクトに仕掛けることで、高い商談化率を実現します。

一方、コンテンツリードは、まず潜在層の「情報を得たい」というニーズに応える段階で生まれます。たとえば「営業資料とは?基礎知識ガイド」のようなホワイトペーパーをダウンロードするために、会社名やメールアドレスを入力してくれるお客様です。

彼らは「まずは業務手順やノウハウを知りたい」段階であり、自社サービスの検討には至っていません。

したがって、このままでは商談化せず、ナーチャリング(定期フォロー)を通じて「サービス概要コンテンツ」への関心を高め、再度ID入力を促す仕組みが必要です。

ナーチャリングの仕組みが未整備の企業や、即時の商談化を重視する場合には、このコンテンツリード戦略は適しません。

まとめると、コンテンツリードは“情報取得=第一歩”のリードプール作り、サービスリードは“サービス理解=商談直結”の短期成果を狙うリードです。自社の体制やKPIに合わせて、両者の違いを踏まえたうえで最適なリード設計を行う必要があるということです。

ではより詳細に2つのリード獲得戦略を見ていきます。

サービスリード獲得:“今すぐ商談化”を狙うアプローチ

コンテンツマーケティングのROIを短期間で最大化したいなら、まず狙うべきは サービスリード です。

【ターゲット理解】

この層を的確に獲得するには、まず 顧客の“直面している課題” を言語化することから始まります。情報システム部門なら「運用負荷の見える化」や「コスト削減」、マーケティング部門なら「リードナーチャリング効率化」など、彼らが日々抱える悩みを具体的な言葉で要約し、その解決策として自社サービスが提供する価値を明示します。

【コンテンツ作成】

次に、その価値を形にした コンテンツ を用意します。たとえば「○○社導入事例:6ヶ月で運用工数が50%減少した秘訣」「サービス機能比較チャート」「ROIシミュレーションテンプレート」など、実務に直結する資料です。フォームへの導線を最適化し、必要最小限の情報入力だけを求めることで、登録ハードルをグッと下げることが肝心です。

【チャネル選定】

コンテンツの配信チャネルも工夫が必要です。購買意欲が高いキーワードで集客するリスティング広告や、属性ターゲティングが効くLinkedIn広告を活用し、広告クリエイティブでは「今すぐ資料をダウンロード」や「本日限定ウェビナー参加リンク」といった行動を明確に示します。自社オウンドメディアの記事内にバナーやポップアップを設置し、既存の訪問者を逃さず誘導する設計も有効です。

【リード獲得後】

さらに、フォーム送信後の 自動返信メール と 営業アラート連携 を欠かしてはいけません。ダウンロードURLと次のアクション(個別デモやオンライン相談の案内)を即座に送信し、同時に営業チームへリード情報をプッシュ通知。営業担当は温度感の高い見込み客へ迅速にアプローチでき、商談設定率が大きく向上します。

コンテンツリード獲得+ナーチャリング:潜在層をサービスリードに転換

まだ自社サービスを知らない潜在層に対し、まずはホワイトペーパーや基礎知識ガイドを提供してコンテンツリードを獲得する。その先に待つのは、ただリードを貯めるだけではなく、自社の「サービス概要コンテンツ」を知りたいと思ってフォームに再度IDを入力してもらうことで初めて得られる、サービスリードへの転換です。

単に潜在層向け情報を撒くだけではなく、獲得後にいかに「サービス資料請求」や「ウェビナー参加」へ導くかが勝負の分かれ目になります。

【リード獲得後:メルマガ開始】

具体的には、まずダウンロード後のフォローアップとしてメルマガを活用します。初回の送付メールではホワイトペーパーのお礼を伝えつつ、数日後には「実際に成果を出した○○社の導入事例」や「△△の業務効率化ポイント」をまとめた記事リンクをお届け。

【再度ID入力をもとめるコンテンツ配信】

そしてその次には、「弊社サービスの全体像がつかめる無料ウェビナー」への参加を案内します。メルマガの中で繰り返しサービス関連のコンテンツ(資料ダウンロードやイベント参加リンク)を提示し、お客様自身のタイミングで再度ID入力を促すことで、徐々に興味を高めていくのです。

この流れを成立させるには、マーケティングオートメーションやメルマガ配信システムによる仕組み化が不可欠です。コンテンツリードを獲得したあとに、タイミングを見計らってサービス紹介コンテンツを確実に届けられるかどうかが、サービスリードへの転換率を左右します。

したがって、ナーチャリングの仕組みが整っていない企業や、「すぐに商談化できるリード」だけを求める場合には、この戦略は適しません。

一方、適切にナーチャリングが機能すれば、初回接点から直接商談化を狙うよりもはるかに幅広い母集団をプールし、中長期で安定した商談パイプラインを築くことが可能になります。

潜在層向けの情報提供と、サービスリード化を促す2段階のID取得を組み合わせることで、最終的には自社サービスを深く理解した上で商談に臨む「温度感の高いリード」を生み出せるのです。

まとめ

コンテンツマーケティングを成功させるには、闇雲に記事を量産するのではなく、「誰に」「何を」「どう届けるか」を明確に設計することが何より重要です。

まずは対象顧客のステージに応じてコンテンツカテゴリを分類し、最適なフォーマットとチャネルに落とし込みます。

そして、潜在層の「情報取得」を担うコンテンツリードと、検討度の高い顕在層を獲得するサービスリードを棲み分け、両者をシームレスにつなぐナーチャリング設計こそが、短期的な商談化と長期的な集客基盤の両立を実現します。

この記事でご紹介したフレームワークを自社に当てはめ、最適なコンテンツ戦略を描いてみてください。

また弊社Coneはコンテンツマーケティングを支援するサービスを提供しています。記事作成やホワイトペーパー作成にお困りの方はお気軽にご相談ください。