BtoBコンテンツマーケティング成功事例22選。特に注目を集めた施策まで紹介

「コンテンツマーケティングって、結局何から始めたらいいか分からない…」

「うちの会社でも成果って出るのかな…」

そんな課題抱えていませんか?

「記事(ブログ)を書くこと」や「SNSで発信・拡散すること」だけがコンテンツマーケティングではありません。特にBtoBにおいては、見込み顧客の「知りたい」に寄り添い、信頼関係を築きながら、最終的に具体的なビジネス成果へと繋げるための、緻密な戦略が必要です。

そこで、本記事では、BtoBコンテンツマーケティングの基本から、様々な施策、そして「実際に成果を出した23個の成功事例」を徹底的に解説します。各事例からは、単なる施策の内容だけでなく、なぜその施策が成功したのか、その「秘訣」まで深掘りしていきます。

これからコンテンツマーケティングを始める方はもちろん、すでに施策に取り組んでいるものの、なかなか結果が出ずに悩んでいる方も、きっと新たなヒントや成功への道筋が見つかるはずなので、ぜひ最後までご覧ください。

※ 弊社Coneでは資料作成代行サービス「c-slide」や、記事作成代行サービス「c-blog」を運営しており、戦略設計の部分から支援しています。

また、自社メディアをまだ持っていない場合は、BtoBサイト制作サービス「c-web」での支援も可能なので、気になる方はお気軽にお問い合わせください!

⇒資料作成代行サービス「c-slide」:サービスサイトへ

⇒記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトへ

⇒BtoBサイト制作サービス「c-web」:サービスサイトへ

目次

BtoBにおけるコンテンツマーケティングとは

BtoBにおけるコンテンツマーケティングとは、単にブログ記事で集客することではありません。むしろ本質は、「この会社なら信頼できる」と思ってもらえる情報を、検討中の企業に適切な形で届けることにあります。

BtoBの購買行動には、いくつかの特徴があります。

たとえば、

- 検討期間が長く、数週間〜数ヶ月に及ぶこともある

- 複数の人(現場担当・管理職・経営層など)が関わる

- 感情よりも論理的な判断が重視される

- 失敗のリスクが怖いので、導入には慎重になる

このような背景から、顧客は情報収集を通じて「安心して相談できる会社かどうか」を見極めています。だからこそ、BtoBのコンテンツマーケティングにおいては、“集客”ではなく“信頼構築”が一番の目的となるのです。

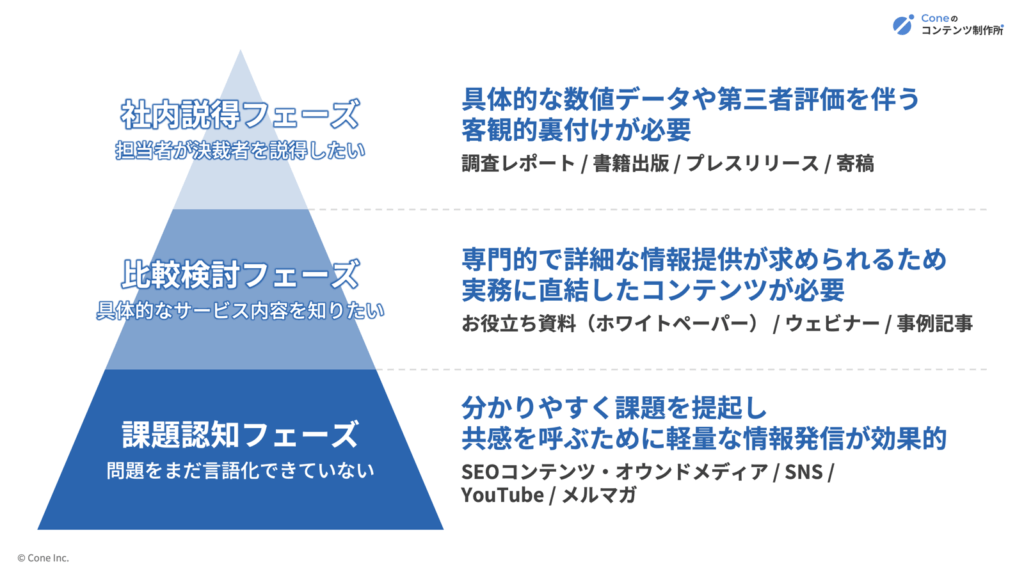

では、どのように信頼を構築していくのか。鍵となるのが、「検討フェーズごとの情報設計」です。顧客が置かれている状況に応じて、求める情報や必要なサポートは異なります。たとえば以下のように、フェーズごとに役割を持ったコンテンツを設計することが重要です。

| フェーズ | 必要な情報 |

|---|---|

| 課題認知段階(自分の課題を整理したい) | 調べたい気持ちに応える基礎情報 |

| 比較検討段階(他社との違いや自社との相性を知りたい) | 判断材料になる事例・技術解説 |

| 社内説得段階(導入の妥当性を説明したい) | 社内説明に使える資料や業界データ |

このように、顧客のフェーズごとに“求められる情報の内容”も“期待される役割”も変わってきます。だからこそ、BtoBにおけるコンテンツは、ただ情報を発信するのではなく、検討の過程に寄り添いながら、信頼と理解を積み重ねていくべきなのです。

コンテンツは、単なるマーケ施策ではありません。営業や商談と並走しながら、「この会社に話を聞いてみよう」と思ってもらうための、戦略的なコミュニケーション手段と捉えてもらった方がいいかもしれません。信頼される情報発信を通じて、相手の社内での検討や意思決定のプロセスを支える。それがBtoBコンテンツマーケティングの本質です。

次のセクションでは、このような考え方に基づいて成果を上げている企業の具体的なコンテンツ施策を紹介します。SEOコンテンツ、ホワイトペーパー、ウェビナーなど、それぞれの手法がどのように活用され、実際にどんな成果を生んだのかを、事例とともに詳しく見ていきましょう。

BtoBコンテンツマーケティングの施策10選と事例

コンテンツマーケティングと一言いっても、その手法は多岐にわたり、目的やターゲットに応じて、さまざまな形式のコンテンツが存在しています。

ここでは、代表的な施策(コンテンツ)と、それぞれで成果をあげた事例を紹介します。

- SEOコンテンツ・オウンドメディア

- お役立ち資料(ホワイトペーパー)

- SNS

- YouTube

- ウェビナー

- 事例記事

- メルマガ

- 寄稿

- 調査レポート

- 書籍出版

- プレスリリース

SEOコンテンツ・オウンドメディア

SEOを目的とした記事コンテンツや、自社が運営するオウンドメディアは、検索経由で見込み顧客と自然な接点を持つための王道的な施策と言えます。特定のキーワードで検索しているということは、すでに何らかの課題意識や関心を持っている状態であり、そのタイミングで適切な情報を提供できれば、広告に頼らずとも“検討中の顧客”を継続的に自社サイトに呼び込むことができます。

まずは、下記の記事でオウンドメディア運用の全体像をご確認いただくか、コンテンツ設計から制作まで一貫して支援できる記事作成代行サービス「c-blog」のご利用もご検討ください。

関連記事:オウンドメディア運用マップ。成果を出すまでの3フェーズ別にポイント解説

【成功事例】スモールビジネス向けに特化した検索流入の最大化に成功|経営ハッカー

| 実施項目 | ・「電車 領収書」など切実な検索意図を持つキーワードで記事制作 ・「会計」「確定申告」などジャンル別にハブ記事を配置しクラスタ記事へ内部リンク ・記事末尾や文中で freee の機能・事例を自然に紹介 |

| 効果 | ・多数のロングテールKWで検索上位を独占し、月間数100万PV規模へ成長 ・記事閲覧=検討フェーズの導線が機能し、自然流入だけでリードを安定獲得 ・CV率も純広告導線比で大幅向上 |

| ターゲット | 会社設立~日常業務で“今すぐ解決したい”疑問を抱える中小企業・スタートアップの経営者 / バックオフィス担当者 |

freee株式会社が運営するオウンドメディア「経営ハッカー」は、クラウド会計ソフトの認知獲得とリード獲得を目的に立ち上げられました。

このメディアの最大の特徴は、「読者の切実な疑問」に真正面から向き合ったSEO戦略です。

たとえば、

- 「電車 領収書」

- 「医療費控除 診断書」

- 「確定申告 ホッチキス」

といった極めて具体的な疑問を検索するユーザーに対し、実務レベルで役立つ情報を丁寧に提供しています。こうした「検索ニーズが明確なキーワード」で上位を狙う方針により、ボリュームは小さくともCVにつながりやすいユーザーを効率よく獲得しているのがポイントです。

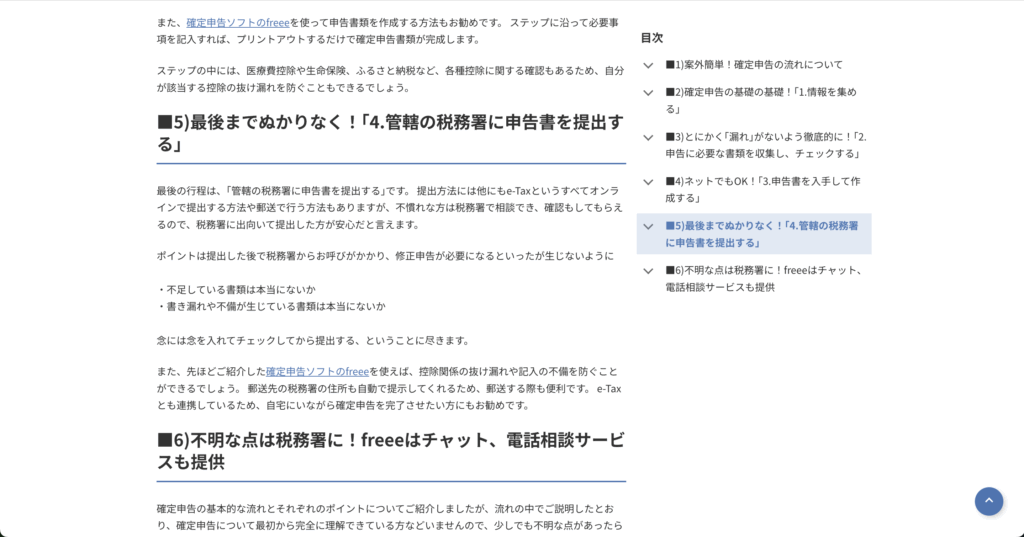

経営ハッカーの記事には、freeeの機能紹介や導入事例、使い方ガイドなどが文中や記事末尾に“補足的に”挿入されています。たとえば、「確定申告の手順」に関する記事内で、freeeの自動入力機能を紹介するなど、読者の関心と自然に接続する形で配置されているのが特徴です。

このように、広告感を出さずに読者の“次の行動”を後押しすることで、

- 記事閲覧がそのままfreee検討の第一歩となる

- 結果として自然検索流入だけでリードを獲得

- 広告施策よりもCV率が高い水準で安定的に推移

と、マーケティング施策として極めて効率の良い導線を構築してます。

お役立ち資料(ホワイトペーパー)

ホワイトペーパーやチェックリストなどのお役立ち資料は、比較・検討フェーズの見込み顧客に対して、より深い情報提供と信頼構築を行うための施策です。広告や検索で自社を知った後、「もっと詳しく知りたい」「検討材料が欲しい」と思ったタイミングで提供することで、見込み顧客の連絡先と検討の本気度を同時に把握できます。

ホワイトペーパーの質を高めるための具体的なポイントについては、「ホワイトペーパーを始める前に知っておきたい「良いコンテンツ」の定義と4つのヒント」の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

また、 弊社Coneでは資料作成代行サービス「c-slide」も運営しているため、ホワイトペーパーやその他資料作成にお困りの際は、お気軽にご相談ください。

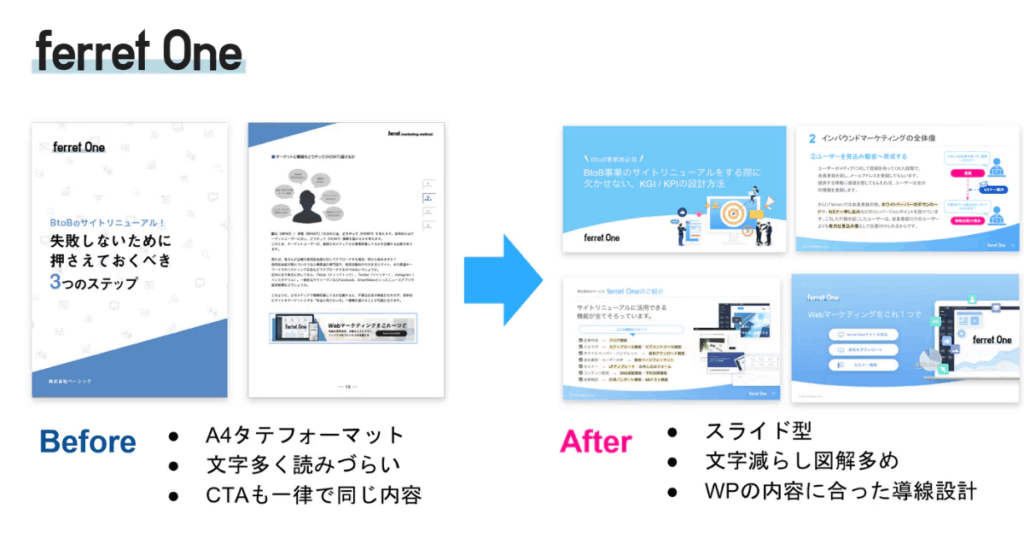

【成功事例】ホワイトペーパー改善だけでCV数2.5倍を達成|ferret One

| 実施項目 | ・12本のホワイトペーパーを2ヶ月でリニューアル ・内容 / 構成 / CTAを全体的に最適化 ・ブログ導線とも連動させて流入増強 |

| 効果 | ・サービスサイトへの遷移数が12倍 ・CV(資料請求・問い合わせ等)が2.5倍 ※ すべて既存資料の改善のみで達成 |

| ターゲット | BtoBマーケティングに関わるWebリテラシーの高い担当者 |

ferret Oneでは以前から複数のホワイトペーパーを展開していましたが、「ダウンロードされても問い合わせにつながらない」という課題を抱えていました。そこで新たな資料の追加は行わず、既存ホワイトペーパー12本のリニューアルだけで成果の最大化を図る施策を実施しました。

まず、文章を簡潔に整理し直し、ターゲットを「Webリテラシーの高いBtoB担当者」に絞ったことで、情報の深さや語り口が読者にフィットしやすくなりました。さらに、資料ごとにユーザーの検討段階に応じたCTAを設計しました。たとえば、「ツールの使い方を深く知りたい読者には事例ページへの導線を」「比較検討中の読者には無料相談ボタンを」配置するなど、行動を自然に促す工夫がなされています。

見せ方にもこだわり、テキスト主体の構成から図解やチェックリストを用いた視覚的な資料に刷新。読みやすさが向上し、「読んで終わり」ではなく、実務に使える資料へと進化しました。また、関連ブログ記事の末尾に資料ダウンロード導線を設けたことで、SEO経由の新規層からのリード獲得も増加しています。

その結果、サイト遷移数は12倍、CV数も2.5倍に増加。いずれも既存資料の改善のみで得られた成果であり、少ないリソースで大きな効果を上げた事例といえるでしょう。

SNS

SNSは、見込み顧客との“日常的な接点”をつくり、接触頻度を高めるための有効な施策です。特に、検討前や潜在層に対して継続的に情報を届けることで、「なんとなく気になる」「よく見る会社」として記憶に残る状態をつくれます。

また、いいね・コメント・保存・リンククリックなどの反応を通じて、顧客の関心度や検討フェーズを“見える化”できる点もSNSならではの強みです。すぐに商談につながらなくても、関心の高いユーザーを把握し、DMや広告など次のアクションにつなげることができます。

「何を発信すればよいか分からない」「社内に投稿できる人がいない」と感じる場合は、戦略設計や投稿作成・運用代行までサポートするSNS支援サービスの活用も視野に入れてみてください。

【成功事例】SNSを“目的別に使い分け”、大きな成果を創出|Sky株式会社

| 実施項目 | ・Instagram / X(旧Twitter)で複数アカウントを目的別に運用 ・各ターゲットに合わせた情報発信とキャンペーン展開 ・SNS分析ツールを活用しPDCAを高速化 |

| 効果 | ・Instagram企業アカウント:6万人のフォロワー獲得 ・Xでのキャンペーン投稿:8,900件のリポスト達成 ・認知拡大 / 話題化 / リード獲得に成功 |

| ターゲット | 経営層、エンジニア・IT人材、就活生、DX推進担当者 |

Sky株式会社は、業務用ソフトウェアや自社製品を展開するBtoB企業でありながら、SNSを積極的に活用し、“広報”や“採用”、そして“製品ブランディング”までを包括的に強化しています。特徴的なのは、目的ごとに複数のアカウントを立ち上げ、発信内容・トーン・キャンペーン設計まで最適化している点です。

Instagramでは、企業・採用・製品の3つのアカウントを展開。

それぞれのターゲットに向けて、

- 社内イベントや働き方の紹介

- インターン・新卒採用情報の発信

- 製品やサービスの特徴・活用事例の紹介

などを、ビジュアル重視かつ親しみやすいトーンで日々発信しています。また、インスタライブで社員が質問に回答するなど、双方向性のあるコミュニケーションも重視。結果として、企業アカウント単体で6万人のフォロワーを獲得しています。

X(旧Twitter)でも、企業・学生向け・キャリア採用など4アカウントを運用し、それぞれに応じた情報やプレゼントキャンペーンを実施。

たとえば2024年6月には、「#名刺管理はSKYPCE」というハッシュタグを使った引用リポスト+フォロー型のキャンペーンで、約8,900件のリポストを獲得し、認知拡大と話題化に成功しています。

/

— Sky株式会社 (@Sky_corporate) June 7, 2024

名刺管理サービスといえばSKYPCE

私がいただいた名刺を、社内で活用!

\

Amazonギフト券5000円分を30名様に抽選でプレゼント🎁

📝応募方法

① @Sky_corporate をフォロー

② #名刺管理はSKYPCE を付けて引用リポスト

📅期間

6/7~6/23まで

応募規約https://t.co/u2GBpfruPn pic.twitter.com/yoTq9zJaCT

運用のポイントは、

- 目的別アカウントの設計とターゲットごとの最適化

- ビジュアルとストーリー性を重視した投稿設計

- 継続的なキャンペーン施策とユーザー参加の促進

- SNS分析ツールを活用したPDCA運用

にあります。

BtoBでは成果が見えにくくなりがちなSNS施策ですが、Sky株式会社は戦略的な「使い分け」と「継続的な仕掛け」によって、SNSを確実に成果へとつなげる成功モデルを築いています。

YouTube

YouTubeは、視覚と音声で専門的な情報や自社の雰囲気をわかりやすく伝えられるため、BtoBでの信頼構築に効果的なメディアです。記事コンテンツなどの文章では伝わりにくい製品の使い方や事例を動画で示すことで、「相談したい」と思ってもらいやすくなります。

また、YouTube検索やGoogle検索経由での流入も期待でき、複数のチャネルから見込み顧客を獲得できます。特にBtoBでは、「難しいことを分かりやすく解説してくれる会社」という印象を与えることで、“相談してみたい”と思われるきっかけをつくることが可能になります。

【成功事例】ノウハウ発信からリード獲得までを動画で完結|StockSun株式会社

| 実施項目 | ・YouTubeで25本の実務ノウハウ動画を集中投下 ・1本あたり制作費約3万円、総額約75万円で運用 ・クイズ / 失敗談 / 検証企画など双方向企画を挿入 ・概要欄に無料相談フォームや資料DLを設置 |

| 効果 | ・公開後わずか2 か月で問い合わせ22件を獲得 ・累計売上約7,000万円を創出 ・動画経由の受注率が他チャネル比で顕著に高水準 |

| ターゲット | 経営者 / マーケ担当者、Web・DX担当者、フリーランス / 起業家、就活生 / 個人事業主 |

StockSun株式会社は、WebマーケティングやDX支援を行うBtoB企業でありながら、自社のYouTubeチャンネルを“動画だけでリードを生む装置”として機能させています。施策の肝は「顔出し×実務ノウハウ」という切り口にあります。コンサルタントがカメラの前で、成功例だけでなく失敗談や裏側のデータまで開示することで、視聴者は“机上の空論ではない”と感じ、次の行動に移りやすくなるのです。

運用の設計も実にシンプルで、まず2 か月間で25本を一気に公開し、“YouTube内の関連動画面積”を確保。

各動画の構成では

- オープニングで視聴者の悩みを明確提示

- 中盤に実務に使えるノウハウや検証結果を提示

- エンディングで「無料相談はこちら」「事例資料はこちら」と具体的なCTAを案内

加えて、クイズ形式や検証企画を差し込み、コメント欄での議論を活性化させることで視聴者との双方向性を担保しています。

制作費は1本あたり約3万円に抑えつつ、概要欄にフォームリンクやLPを必ず設置することで“見たらすぐ相談できる”導線を確保。その結果、公開から2 か月で22件の問い合わせと約7,000万円の売上を生み出しました。認知獲得を超えて「動画→商談→受注」までを一本のラインでつないだ点が最大のインパクトです。

さらに、この成功メソッド自体を「YouTube支援コンサルティング」として外販しているため、自社のマーケコストを回収するどころか、新たな収益源としても機能。動画の制作者=実践者としての信頼を獲得しつつ、そのノウハウをスケールさせるモデルを構築しています。

ウェビナー

ウェビナーは、見込み顧客との“リアルタイムな接点”をつくり、信頼関係を深める施策です。講義形式で知見を提供したり、質疑応答で対話したりすることで、一方通行ではない関係性を築けます。

とくにBtoB領域では、「詳しく話を聞きたいけれど、いきなり商談はハードルが高い」と感じる層にとって、ウェビナーは“話を聞くきっかけ”として最適です。また、申込・参加・アンケートといった行動データを活用することで、検討度の高いリードを可視化・スコア化することも可能です。

【成功事例】専門性の高いウェビナーとコンテンツ導線でリードを獲得|LegalOn Technologies

| 実施項目 | ・「契約ウォッチ」立ち上げでオウンドメディア運用開始 ・週2~3回のウェビナーを継続開催し、リード創出とナーチャリングを両立 ・記事、ウェビナー、ホワイトペーパー、メルマガを有機的に連動 |

| 効果 | ・オウンドメディア:半年で20万PV、3年で100万PV達成 ・2025年3月時点で171件の資料DLを獲得 ・PV60%増・資料DL50%増 ・ウェビナー経由の商談化率が大幅向上 |

| ターゲット | ・企業の法務担当者 ・法務系管理職 / 決裁者 ・契約書管理 / レビュー担当者 |

LegalOn Technologiesは、企業法務のプロフェッショナル向けにオウンドメディアとウェビナーを主軸としたコンテンツマーケティング施策を設計・自社運用しています。特に注目すべきは、「契約ウォッチ」上での専門性の高い情報発信と、週2〜3回の高頻度ウェビナー開催によって、ニッチで難易度の高い法務領域においても安定的にリードを創出している点です。

まず、2020年のオウンドメディア立ち上げ、契約実務に直結する法改正情報や、現場で役立つノウハウを社内で企画・制作し、SEOを意識した記事設計と独自の法改正カレンダーなどで差別化を図りました。

このメディアをハブとして、

- 専門家による解説ウェビナーを定期開催し、テーマごとにリードを獲得

- 各記事・ウェビナーに連動したホワイトペーパーや追加資料のDL導線を設置

- メルマガで継続的な情報提供と接点強化を実施

というように、ウェビナー / 記事 / 資料DLがシームレスに連動した導線設計を行っています。

特にウェビナーでは、最新の法改正トピックや契約実務のポイントをテーマに、自社で企画・運営を継続。視聴者にとって価値ある情報提供と同時に、

- 関連資料のダウンロード導線

- 後日のフォローコンテンツ配信

- メルマガによるナーチャリングの自動化

といった形で、新規リードの獲得と既存リードの育成を両立しています。

その結果、オウンドメディアは立ち上げ半年で20万PV、3年で100万PVを突破。さらに、資料DL数は171件に達し、ウェビナー経由のリード創出数や商談化率も大幅に向上しました。広告費を一切かけずにリード獲得と受注機会の拡大を実現している点も評価すべきポイントです。

メルマガ

メルマガは、既に接点を持った見込み顧客との関係を継続し、検討を後押しするための施策です。一度資料請求やイベント参加などをしたリードに対して、定期的に有益な情報を届けることで、再訪や再検討のきっかけを作ることができます。

BtoBでは、検討期間が長く、複数人が関与する意思決定が一般的だからこそ、接点を持ってから“選ばれる”までの間に信頼を積み重ね続けるコミュニケーションが重要になります。

【成功事例】ブログ×メルマガで自然なリード獲得導線を構築|デジタルスタジオ

| 実施項目 | ・越境ECノウハウをテーマにした専門記事を月10本発信 ・記事下部に自然なメルマガ登録導線を設置 ・メルマガでは登録者の関心に応じた事例や資料を配信 |

| 効果 | ・1日最大50件のメルマガ登録を獲得 ・新規顧客の約50%が「ブログ→メルマガ→商談」の導線経由で創出 |

| ターゲット | ・越境ECを検討する企業のEC担当者 ・海外展開を目指すネットショップ運営者 ・マーケティング・物流部門の実務担当者 |

株式会社デジタルスタジオでは、自社サービス「Live Commerce」のリード獲得を目的に、ブログとメルマガを連携させたコンテンツ導線を整備しています。特徴的なのは、「読み終えた後に自然と次のアクションへ進みたくなる」よう設計された接点作りです。

まず、ブログでは越境ECに特化した専門性の高い記事を月10本程度発信。内容は、以下のように実務担当者が知りたい情報にフォーカスされています。

- 海外向けネットショップの立ち上げ方や運用ノウハウ

- 越境EC市場のトレンド分析や事例紹介

- 在庫・受注・物流・多言語対応など、業務課題に直結する解決策

そして記事の末尾には、自然な流れでメルマガ登録フォームを設置。特別な誘導をせずとも、「もっと知りたい」と感じた読者がそのまま登録へ進めるようになっています。

実際、多い日には1日50件のメルマガ登録が発生しています。さらに、メルマガ登録後の情報設計にも工夫があります。単なるお知らせ配信ではなく、

- 登録者の関心分野に関連する事例や資料の案内

- “一対一の会話”を意識したトーンでの文章設計

- 信頼関係を築くための継続的な価値提供

といった設計によって、見込み顧客との関係性を育み、自然に商談・問い合わせへとつなげる導線が構築されています。

結果として、新規顧客の約50%がこの「ブログ→メルマガ→商談」フローを経て獲得できています

調査レポート

業界動向やユーザー実態に関する調査レポートは、信頼性の高い一次情報として、自社の専門性や市場理解を示すための強力な施策と言えます。独自データに基づいた発信は、「この会社は業界を深く理解している」という印象を与え、検討中の顧客だけでなく、まだニーズが顕在化していない層にも信頼感を与える効果があります。

また、調査データは引用されやすいという特徴があるため、被リンクの獲得などにもおすすめです。

【成功事例】アンケート調査を軸に、リードと信頼を同時に生み出すデータ活用|TECH+

| 実施項目 | ・自社で会員向けにアンケート調査を実施 ・集計結果を元に、ホワイトペーパー / レポート / 記事に展開 ・調査レポートのDL導線を複数設置しリード獲得を強化 |

| 効果 | ・質の高いリードを多数獲得 ・コンテンツが業界メディアに転載され被リンクも多数獲得 ・SEO流入増と権威性強化にも寄与 |

| ターゲット | ・DX推進担当者 ・経営層 / IT部門責任者 ・製造業 / リテール / セキュリティ分野の意思決定層 |

TECH+は、最新テクノロジー領域に特化したBtoBメディアとして、読者との信頼関係を築きつつ、高精度のリードを獲得するために「アンケート調査起点」の施策を展開しています。

その流れは非常に合理的で、まずはTECH+会員向けに

- DX推進の実態やIT利活用に関する課題

- セキュリティ意識や予算感に関する実務的なアンケート

- 特定業界の現場に即した調査テーマ(例:製造業のIoT導入率)

など、時流や読者ニーズに即した設問を設定して回答を集めます。

この一次情報は単なる集計ではなく、業種・職種・規模などの属性と紐づけて読み解かれることで、One to Oneマーケティングにも活用できる貴重なリード情報となります。

調査結果は、以下のような多層的コンテンツとして展開されます。

- ダウンロード型の調査レポート(ホワイトペーパー)

- 編集記事や特集ページとしての再構成

- SNS・メルマガ・外部配信での波及展開

読者は、必要なテーマに即したホワイトペーパーをダウンロードする中で、自然な形でリード情報をTECH+に提供します。この導線により、ノイズの少ない関心層との接点を構築し、精度の高いリードを多数獲得できています。

さらに、このような調査コンテンツは

- 業界系Webメディアで取り上げられる

- 企業のPR活動や外部セミナー資料として活用される

- プレスリリースで配信され、被リンクを獲得できる

といった二次利用の広がりもあります。SEO観点でもメリットが大きく、検索流入の増加・ドメインパワーの強化にもつながっている点が見逃せません。

実際、TECH+はドメインランク91という極めて高い評価を持ち、検索上位に表示されやすいメディアとなっており、こうした調査記事は長期的に読まれ続ける資産型コンテンツとして機能しています。

書籍出版

書籍出版は、業界内での専門性・信頼性を明確に打ち出し、“第一想起”のポジションを確立するためのブランディング施策です。短期的なリード獲得というよりも、中長期での認知浸透や営業効率の向上、採用・提携などを含めた総合的な信頼構築に寄与します。

「書籍を出している=信頼できる会社」という印象を持たれやすく、特に無形商材を扱うBtoB領域においては、検討の早い段階で「安心感のある選択肢」として第一想起されることにつながります。

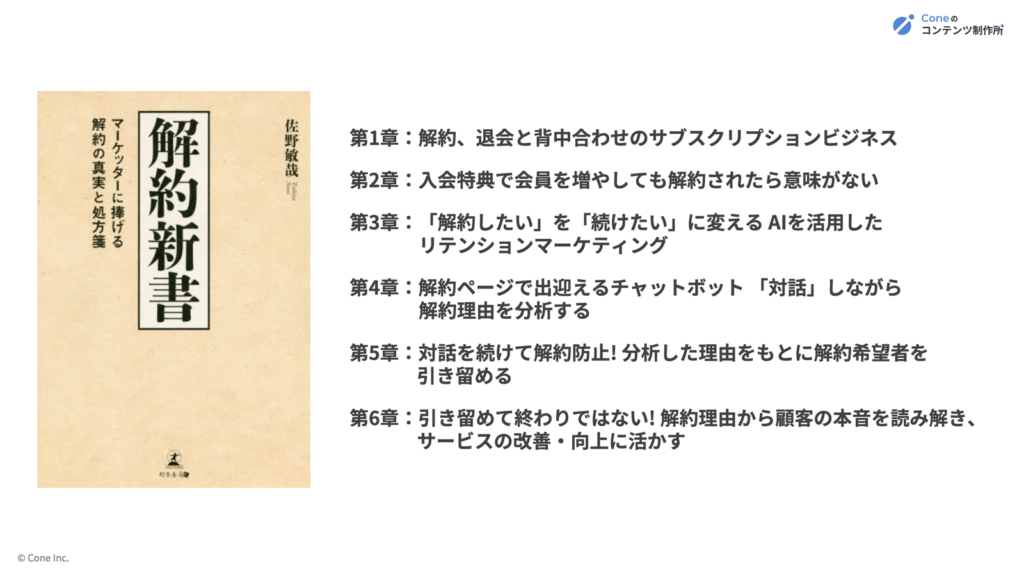

【成功事例】“解約”をマーケティング資産に変えた書籍戦略|Macbee Planet

| 実施項目 | ・『解約新書』を出版し“解約”をデータ活用観点で体系化 ・書籍をイベント配布 / ウェビナー連動 / 営業資料に活用 ・AI×チャットボット活用例やLTV改善ノウハウを可視化 |

| 効果 | ・「解約=ネガティブ」を転換し専門性を強力に訴求 ・書籍経由の問い合わせ / 商談が増加 ・信頼度向上により提案受注率が上昇 |

| ターゲット | ・サブスク事業者 ・マーケティング / CS部門 ・経営層 / DX推進担当 |

Macbee Planetは、書籍というフォーマットを使い、“解約”という避けがちなテーマをマーケティング資産へ転換しました。出版された『解約新書〜マーケッターに捧げる解約の真実と処方箋〜』では、サブスク事業における離脱理由を“ゼロパーティーデータ”と再定義し、顧客理解からLTV最大化までを一貫して解説しています。

まず、専門家視点での AI・チャットボットを用いた解約理由の対話的分析 や 引き止め施策の具体例 を盛り込み、読者が実務にすぐ反映できる内容にしたことがポイントです。加えて、

- リテンション戦略のフレームワーク

- 業界別・課題別のベストプラクティス

- データ解析プラットフォームを活用した改善プロセス

といった章立てにより、経営層でも現場担当でも読みやすい構成になっています。

出版後は、イベント来場者への配布やウェビナー連携、営業提案時の“思想を伝える名刺代わり” として書籍を活用したことで、

- 口頭やスライドだけでは伝わりにくい専門性を短時間で提示

- 書籍を起点にした問い合わせが増え、商談スピードが向上

- 既存顧客からも「解約防止の追加提案」を依頼されるケースが増加

といった効果が得られました。その結果、書籍経由のリードの受注率は従来チャネル比で約1.4倍 に高まりました。

プレスリリース

プレスリリースは、自社の取り組みや実績を“客観的な第三者視点”で広く伝えるための施策です。とくにBtoBでは、日頃のマーケティング施策だけでは届きにくい経営層・メディア・パートナー企業などに向けて、信頼性のある情報発信チャネルとして機能します。

新サービスの開始、資金調達、導入事例、業務提携、調査結果の発表など、ニュース性のある内容を発信することで、企業としての存在感や社会的な信頼を高めることができます。

【成功事例】「動くプレスリリース」でブランドと価値を視覚で届ける戦略|リチカ

| 実施項目 | ・GIF動画やアニメーションを組み込んだ「動くプレスリリース」を配信 ・資金調達やサービス発表で“動き”を活かした世界観の可視化 ・プレスリリース内に資料請求やLP誘導のCTAを設定 |

| 効果 | ・メディア掲載やSNSシェア数が従来型リリース比で大幅増加 ・LP流入と資料請求件数がリリース公開週に約2倍へ増加 ・“動く表現=リチカらしさ”としてブランド想起を確立 |

| ターゲット | ・マーケティング / 広報担当者 ・DX推進 / クリエイティブ担当者 ・経営層 / ブランド責任者 |

株式会社リチカは、プレスリリースを「読むもの」から“見る・感じるもの”へと再定義しました。GIF動画とアニメーションを活用した「動くプレスリリース」を採用し、文字だけでは伝えにくいサービスの価値やブランドストーリーを直感的に届けています。

まず、8 億円の資金調達リリースでは、同社の強みである動画広告クリエイティブをリリース内で実際に動かしながら提示。

これにより

- メディア関係者が記事化しやすい具体素材を提供

- SNS上でシェアされた際、タイムラインで静止画より目を引く

- 閲覧者の理解度・記憶定着を高める

という3つの効果を得ました。実際、公開48時間で主要マーケ系メディアを中心に二次掲載が相次ぎ、X上では関連ポストが1万インプレッション超を記録しています。

さらにリチカは、動く要素に資料請求ボタンやサービスLPへのリンクを重ねることで「認知→興味→行動」をワンストロークで完結させる導線を実装。公開週のLP流入数は通常週の約2倍となり、問い合わせ・資料請求も同タイミングで増加しました。

また、リチカはプレスリリースの“動き”をブランドアイデンティティの一部として位置づけ、継続発信を通じて

- 「動画と言えばリチカ」というブランド想起率の向上

- 競合との差別化による広報露出効率の改善

- 動的クリエイティブ制作プラットフォームとしての専門性訴求

を実現しています。

結果として、「見る」「伝える」「広がる」を同時に叶える“動くプレスリリース”は、コンテンツとリード獲得施策をクリエイティブで橋渡しする、新しいBtoBマーケティング手法として注目を集めています。

特に注目を集めたBtoBコンテンツマーケティング事例9選

前章では、BtoB領域で代表的なコンテンツマーケティング施策とその活用事例を紹介しました。王道のSEOやホワイトペーパー、メルマガ、ウェビナーなどを体系的に整理した内容だったかと思います。

ここからは一歩踏み込んで、特に注目を集めた“ユニークな施策”にフォーカスしてご紹介します。社会課題を切り口にした話題化施策、テレビCMやタクシー広告を活用した大規模展開、参加型コンテンツによるリード獲得など、型にはまらない挑戦的な取り組みが並びます。

いずれの事例も、「ただ奇抜なだけ」ではなく、しっかりとビジネス成果に結びついている点が共通しています。自社でも応用できるヒントを探しながら、コンテンツマーケティングの幅広さと可能性を感じていただけるはずです。

- 「TELハラ」で社会課題を可視化し、爆発的な認知拡大|fondesk

- テレビCMとタクシー広告で非対面営業の価値を訴求|SATORI

- SNS・動画・オウンドメディアを連携させたマルチチャネル展開|SAKIYOMI

- 56,000回以上実施された参加型診断コンテンツでリードと話題を獲得|株式会社ピクルス

- 教育コンテンツとインバウンド戦略でリードを獲得|HubSpot

- 検索流入とエンタメ性でリード獲得を加速したオウンドメディア戦略|LIG

- 1本1,000万円をかけたホワイトペーパーで大量リード獲得|才流

- 1,500件超のホワイトペーパーで業界トップのリード獲得|キーエンス

- 「インテントセールス」をテーマにPIVOT出演で爆発的な反響を獲得|Sales Marker

①「TELハラ」で社会課題を可視化し、爆発的な認知拡大|fondesk

fondeskは2021年3月、「今こそ、職場から『TELハラ』をなくすとき。」という意見広告を朝日新聞全国版に掲載しました。「TELハラ(電話ハラスメント)」という新語を生み出し、新入社員やバックオフィスの社員が“当たり前”のように電話対応を強いられる職場慣習を社会課題として提起しました。

この新聞広告は、電話対応に悩む多くのビジネスパーソンの共感を呼び、社会的な議論を巻き起こしました。

| 実施項目 | ・事前にインターネット調査を実施 ・新語「TELハラ(電話ハラスメント)」の提唱 ・朝日新聞全国版への意見広告掲載 ・公式サイト・プレスリリースでの継続的な情報発信 |

| 効果 | ・職場慣習に対する問題提起として共感を呼び、SNSでの拡散や社会的議論を喚起 ・X(旧Twitter)で国内トレンド2位になり、社会課題として広く浸透 ・WebアクセスとCV率が向上し、指名検索数が30倍以上、CPAが25%低減 |

| ターゲット | ・新入社員、バックオフィス担当者、若手層 ・メディア関係者、企業の広報、企画担当 ・サービス導入を検討する法人担当者 |

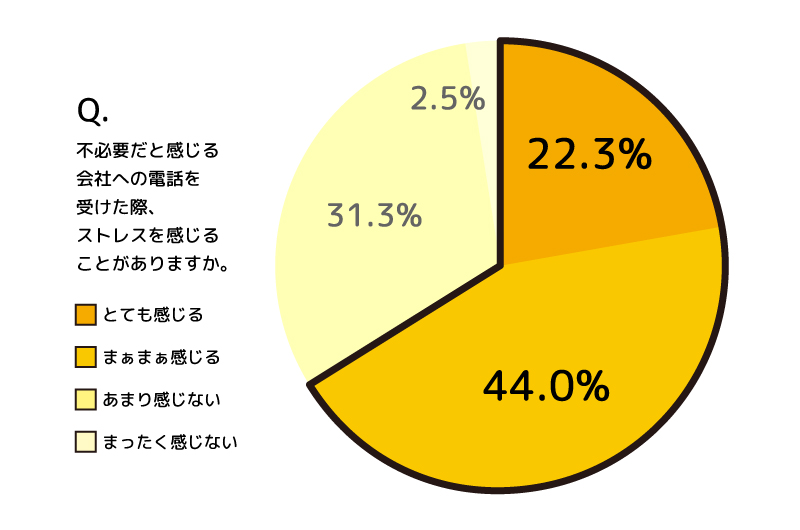

fondeskはこの広告展開に先立ち、インターネット調査を実施し、社会人の66.3%が会社宛ての電話対応にストレスを感じているというデータを取得しました。この調査データはプレスリリースや各種メディアで積極的に発信され、広告の説得力と報道価値を高めましました。

さらに、新聞広告掲載後、「TELハラ」という言葉はSNS上で瞬く間に拡散され、X(旧Twitter)では国内トレンド2位を記録するなど、社会的な話題となりました。

この一連の施策により、fondeskのサービス認知度は爆発的に向上しました。指名検索数は新聞広告掲載前の30倍以上に増加し、Webサイトへのアクセスやコンバージョン率も大幅に上昇しました。さらに、CPAは25%も低減し、広告投資の費用対効果も劇的に改善されました。

「TELハラ」という言葉は今や、春の新入社員シーズンになると毎年メディアで取り上げられる社会的キーワードとなっています。

fondeskの事業成長戦略については、サービスリリース直後は認知拡大が鍵!電話代行サービス「fondesk」の「成果が出た施策の裏側」の記事にて詳しく解説していただいているので、気になる方は確認してみてください。

② テレビCMとタクシー広告で非対面営業の価値を訴求|SATORI

| 実施項目 | テレビCM ・非対面営業をテーマにしたコミカルな演出 ・競合との差を印象付け タクシー広告 ・「癒し系」の語りかけ演出 ・“顧客が増える”様子をユーモラスに表現 |

| 効果 | ・テレビCM放映エリアで商談創出率が1.95倍に向上 ・タクシー広告接触者の74%がSATORIを認知 ・「利用検討した」「話題にした」など具体的な行動につながる |

| ターゲット | ・MAツール未認知層 ・テレビ視聴者(中小〜大手のマーケ担当) ・都市部のビジネスパーソン(移動中に広告接触する層) |

SATORI株式会社は、マーケティングオートメーションツール「SATORI」の認知拡大と非対面営業の価値訴求を目的に、テレビCMとタクシー広告を組み合わせたプロモーションを展開しました。テレビCMでは女優の上戸彩さんを起用し、マーケティングで成功したライバル会社に対して「なんか、やったな~?」と悔しがるコミカルな演技で、MAツールの導入による成果の違いを印象的に伝えました。これにより、MAツール自体をまだ知らない層にも「SATORI」の存在感を強く印象付けることに成功しています。

SATORIのTVCMはYouTubeで公開されてるので、気になる方はご覧ください。

また、テレビCMの放映と同時期に、タクシー広告も全国12都市のサイネージで展開されました。タクシー広告では、上戸彩さんが「お忙しいですよね。目的地までサクッと一眠りしませんか」と優しく語りかける“癒し系”の演出で、眠れない時に羊を数えるように「顧客が1人、顧客が2人、顧客が3人…」と顧客が増えていく様子を表現しました。

最後には「たとえ寝てしまってもツールが顧客を増やしてくれますよ。さすがオートメーション」と締めくくられ、非対面でも効率的に顧客を獲得できるSATORIの価値を直感的に伝えています。

気になる方はYouTubeからご覧ください。

この施策の効果は非常に高く、テレビCM放映エリアではインサイドセールスの商談創出率が1.95倍に増加しました。また、タクシー広告に触れた人の74%が「SATORI」の広告を認知し、「利用検討した」「社内で話題にした」「利用した」といった具体的なアクションにもつながっています。

③ SNSとオウンドメディアを連携させたマルチチャネル展開|SAKIYOMI

| 実施項目 | ・Instagramでノウハウやアルゴリズム、事例を発信 ・YouTubeで手法やPDCA、失敗事例を動画で解説 ・オウンドメディアでSEO設計の記事を多数公開 ・300アカウント / 400万フォロワーの運用データを活用 ・Instagram、ブログ、YouTube間で導線設計し相互送客 |

| 効果 | ・Instagramは3ヶ月で1万人突破、現在10万人超 ・オウンドメディアは月間500万〜600万インプレッション ・YouTubeで顔出し解説により信頼獲得・ファン化促進 |

| ターゲット | ・SNS運用に悩むマーケ担当者 ・実務に役立つ具体策を探す企業の広報、企画担当 ・ノウハウの裏付けを求めるマーケ責任者 ・動画や記事で情報収集する比較検討層 |

株式会社SAKIYOMIは、Instagramを中核に据えたSNS・動画・オウンドメディア連携のマルチチャネル展開を徹底的に実践しました。

まず、Instagram運用代行事業を本格化するにあたり、約300アカウント・400万フォロワー分の膨大な運用データを分析し、その知見を惜しみなく自社のSNSやオウンドメディアで公開しました。これにより、Instagram運用に悩む企業担当者やマーケターが「再現性の高いノウハウ」を求めてSAKIYOMIのコンテンツに自然と集まる仕組みを作り上げています。

Instagram公式アカウントでは、運用のポイントや最新アルゴリズムの解説、成功事例など、実務に直結する情報を日々発信したところ、フォロワー数はわずか3ヶ月で1万人を突破し、2024年6月時点で10万人を超えるなど、BtoB領域では異例のアカウント成長を遂げました。

また、YouTubeチャンネルでは、Instagram運用の具体的な手法や最新トレンドを動画で解説しており、実際の運用現場やPDCAサイクルの回し方、失敗事例なども含めて“顔が見える”コンテンツを提供することで、視聴者の信頼獲得とコミュニティ形成に成功しています。

さらに、オウンドメディアでは、SEOを意識したコンテンツ作成を徹底しています。実際に、「SNS Instagram」などのキーワードで検索した際には、SAKIYOMIの記事が上位表示されており、月間500万〜600万インプレッションを獲得しています。

これらのチャネルは単独で運用されているのではなく、各チャネル間で相互にユーザーを誘導する導線が設計されています。たとえばInstagramの投稿やストーリーズでは「詳しい解説はブログで」「動画で手順を見たい方はYouTubeへ」と案内し、YouTube動画の概要欄やコメント欄には関連ブログ記事やInstagramアカウントへのリンクを記載しています。

オウンドメディアの記事内でも「実際の運用の様子はYouTubeで公開中」「最新TipsはInstagramで随時発信」とリンクを設けることで、ユーザーが複数チャネルを回遊しやすい構造を作っています。

④ 5万回以上実施された参加型診断コンテンツでリードと話題を獲得|ピクルス

| 実施項目 | ・参加型診断コンテンツ「16タイプ マーケター診断」を企画・制作 ・エンタメ性のある設問と診断結果で、ユーザーの興味を引く仕掛けを設計 ・SNSシェア機能を実装し、UGC拡散を促進 ・診断途中や結果画面に会員登録 / 資料請求のCTAを設置 |

| 効果 | ・公開1ヶ月で56,000回以上の診断実施、10,400回以上のSNSシェアを記録 ・「◯◯タイプだった!」といった投稿がSNS上で拡散、自然発生的に話題化 ・ブランド認知の拡大と同時に高いCVRでリードを獲得 ・取得データを営業、マーケ施策に活用し、パーソナライズを実現 |

| ターゲット | ・Webマーケティングやコンテンツ制作に関心のあるビジネスパーソン ・SNSアクティブ層、自己診断 / 自己理解系コンテンツが好きな層 ・マーケティング担当者、商材選定中の法人担当者 |

株式会社ピクルスの「16タイプ マーケター診断」は、ユーザーがいくつかの質問に答えることで自分のマーケタータイプを診断できる参加型の診断コンテンツです。この診断は、設問の設計から結果の演出までエンターテインメント性を重視しており、ユーザー自身が楽しみながら参加できる体験を提供しています。

マーケターとしての強みや素養がわかる「16タイプ マーケター診断」が、現役マーケターからのアドバイスが付いて、大幅アップデートしました。

— ピクルス代表 / 可能性を引き出す (@pickles_inc) October 18, 2022

マーケティングに関わっている人は是非体験してみてください!https://t.co/CMKfwCq5FA

この診断コンテンツは、WebサイトやSNSキャンペーンと連動して展開されました。ユーザーは診断結果をSNSでシェアできるようになっており、公開1ヶ月で実施回数56,000回以上、SNS総シェア数10,400回以上を記録しました。SNS上で「自分は◯◯タイプだった!」という投稿が拡散されることで、自然発生的に話題が広がり、サービスやブランドの認知が拡大。

また、診断の途中や結果画面で会員登録や資料請求を促す導線を設計されているので、広告色を抑えながらも高いCVRでリードを獲得できています。診断コンテンツを通じて集めた回答データやユーザー属性情報は、営業やマーケティング活動のパーソナライズにも活用されています。

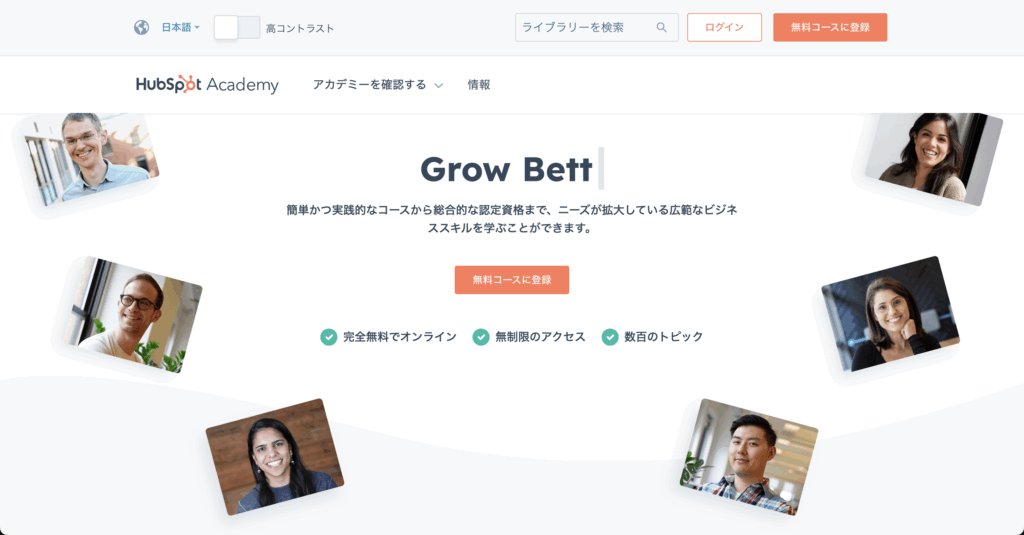

⑤ 教育コンテンツとインバウンド戦略でリードを獲得|HubSpot

| 実施項目 | ・ブログ記事、eBook、テンプレート集、ウェビナー、YouTube動画など多様なチャネルを連携 ・各コンテンツに「無料eBookダウンロード」「ツール体験」などのCTAを設置 ・ウェビナー参加者へフォローアップメールで関連コンテンツ案内を実施 ・YouTube動画からオウンドメディアへのクロスリンクを活用 |

| 効果 | ・教育コンテンツを通じてオーガニック検索流入が増加し、認知拡大を実現 ・ユーザーが自然な流れでリードフォームへ情報入力し、高いコンバージョン率を達成 ・複数チャネル連携によるナーチャリングで商談化率の向上に成功 ・SNSや動画からの流入も増え、ユーザー接点が多様化 ・取得リードの行動履歴に基づくパーソナライズ施策が可能に |

| ターゲット | ・リード獲得を目指す企業のマーケ担当者や営業担当者 ・動画やウェビナーを通じて学びたいビジネスパーソン |

HubSpotは、教育コンテンツとインバウンド戦略を組み合わせて、世界中で圧倒的なリードを獲得しています。まず、HubSpotは自社サイト上に膨大な教育コンテンツを公開し、マーケティングやセールス、カスタマーサクセスなど幅広いテーマで、初心者から上級者まで役立つ情報を提供しています。

各記事には、「無料eBookダウンロード」「ツール体験はこちら」などのCTAが必ず設置されており、ユーザーは自然な流れでリードフォームに情報を入力させる動線が敷かれています。

また、HubSpotはブログ記事、ウェビナー、YouTube、テンプレート集など多様なチャネルを連携させています。たとえば、ブログ記事からウェビナーへの誘導、ウェビナー参加者へのフォローアップメールで関連eBookやツールの案内、YouTube動画からオウンドメディアへのクロスリンクなど、ユーザーの関心や行動履歴に応じて最適なコンテンツを提案しています。

⑥ 検索流入とエンタメ性でリード獲得を加速したオウンドメディア戦略|LIG

| 実施項目 | ・SEOを徹底した記事設計で「Web制作」「オウンドメディア」などで上位表示 ・自社スタッフの体験企画やユーモアのある記事タイトルで独自性を発揮 ・イラストや漫画を活用した分かりやすい解説コンテンツを展開 ・自然な流れで記事内にCTAを設置しリード獲得を促進 |

| 効果 | ・検索流入最大化により安定したオーガニックトラフィックを獲得 ・エンタメ性で読者の滞在時間とリピート率が向上 ・SNS経由の流入増加によりファン化が促進 ・自然なCTA設置でリード獲得効率がアップ |

| ターゲット | ・Web制作やオウンドメディア運用に関心のあるマーケター / クリエイター層 ・読みやすく楽しめるコンテンツを求める幅広いWebユーザー ・企業のリード獲得やファン化を目指すマーケティング担当者 |

株式会社LIGは、検索流入の最大化とエンタメ性を両立させたオウンドメディア戦略でリード獲得を加速させました。

まず、LIGブログでは、SEOを徹底した記事設計により「Web制作」「オウンドメディア」などのキーワードで上位表示を獲得しています。

また、SEO記事だけではなく、記事内容にも独自性を持たせています。

自社スタッフが実際に体験した企画や、ユーモアあふれる記事タイトル、イラストや漫画を活用した分かりやすい解説など、他社にはないエンタメ性の高いコンテンツを多数展開しています。

LIGブログの人気企画記事一覧を見ると、エンタメ性と実用性を兼ね備えたコンテンツが並び、読者の滞在時間やリピート率の向上にもつながっています。

ただ単にサービスや商品を紹介するのではなく、LIG独自の企画力で自然な流れでCTAを設置することでリード獲得を行っています。

こうしたユーモアのあるコンテンツはSNSなどで拡散されやすい傾向にあるため、検索結果以外からの流入も見込むことができます。

LIGは検索流入の最大化とエンタメ性によるファン化、そして記事内のコンバージョン導線の最適化を組み合わせることで、オウンドメディア経由のリード獲得を大きく伸ばしています。

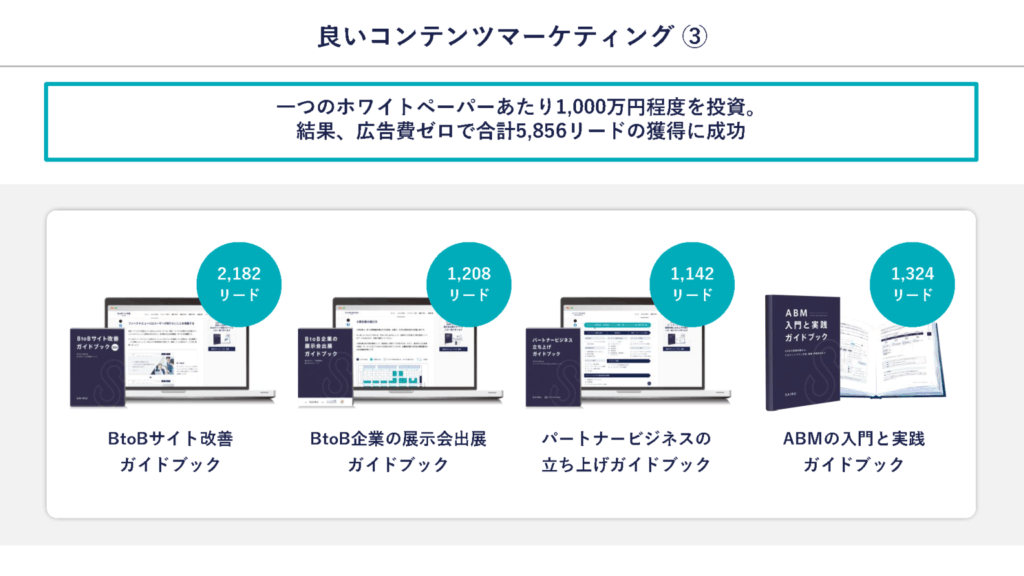

⑦ 1本1,000万円をかけたホワイトペーパーで大量リード獲得|才流

| 実施項目 | ・1本あたり1,000万円をかけた専門性の高いホワイトペーパー制作 ・社内のマーケや他部門を巻き込みプロジェクト化し、複数本を半年以内にリリース ・執筆メンバーにインセンティブを付与し制作意欲を促進 ・数万件のリストに週次でメールマガジン配信 |

| 効果 | ・専門性の高さで信頼を獲得し、4本で5,856件の大量リードを獲得 ・全社連携による効率的な制作で質と量を両立 ・継続的な情報発信によりリード育成が進む ・行動データ活用で効率的に月数十件の商談を安定的に創出 |

| ターゲット | ・BtoBマーケティング担当者や企業の意思決定者 ・社内の関連部署メンバー ・ホワイトペーパーをダウンロードした見込み顧客 ・商談化を目指すインサイドセールス担当者 |

株式会社才流は、1本あたり1,000万円ものコストを投じた超高品質ホワイトペーパーを制作し、BtoBマーケティング領域で大量リード獲得を実現したことで注目されました。

才流のホワイトペーパーは、100ページ以上にわたる専門的なノウハウや業界別事例を網羅し、単なる資料ダウンロードを超えた「読み応え」と「信頼性」を強みにしています。

実際に、上記4つホワイトペーパーから計5,856件ものリード獲得に成功しています。

また、社内のマーケティングチームだけでなく、他部門のメンバーも巻き込んでプロジェクト化しています。半年以内に複数本をリリースする目標を掲げ、執筆メンバーにはインセンティブも付与するなど、全社的にホワイトペーパー制作に力を入れている点は他社との大きな違いと言えます。

リード獲得後は、数万件規模のハウスリストに対して週次でメルマガを配信し、インサイドセールスが「資料ダウンロード履歴」「過去失注」「特定ページ閲覧」などの行動データをもとに優先順位を付けてアプローチすることで、月に数十件の商談を安定的に創出しています。

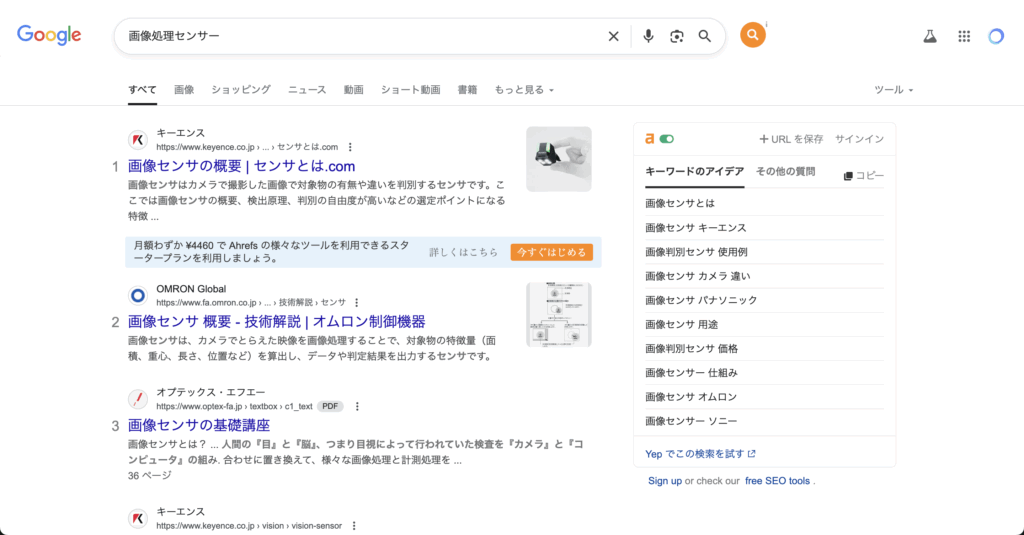

⑧ 2,500件超のホワイトペーパーで業界トップのリード獲得|キーエンス

| 実施項目 | ・1,500件超のホワイトペーパーを自社メディアで継続的に大量公開 ・製品カタログ、技術資料、業界別課題解決ノウハウなど多様なコンテンツ展開 ・専門的なテールワードでSEO集客を強化 ・巨大な会員数を誇るメルマガ配信でナーチャリング・インサイドセールス連携 |

| 効果 | ・検索エンジンからの高品質なオーガニック流入を最大化 ・業界関係者の課題にマッチした情報提供で高い関心獲得 ・ダウンロード履歴に基づく効率的な優先営業で商談創出力アップ ・複数チャネル(検索+メルマガ+営業)の相乗効果でリード獲得力強化 |

| ターゲット | ・製造業や技術分野の専門知識を必要とする担当者 ・具体的課題解決ノウハウを求める業界関係者 ・検討フェーズの技術担当者や購買意思決定者 |

キーエンスは、1,500件を超えるホワイトペーパーを自社メディアで公開し、業界トップクラスのリード獲得を獲得しています。キーエンスの強さは、質・量ともに圧倒的なホワイトペーパーの生産体制と、それを最大限に活用したリードジェネレーション戦略にあります。

メディアには、製品カタログや技術資料、業界別の課題解決ノウハウなど、多様なホワイトペーパーが掲載されています。これらは毎月コンスタントに新規追加され、2018年時点ですでに1,000件以上、2022年時点では2,500件超に拡大しています。

キーエンスは、オンライン集客チャネルの約7割を自社メディアが占めており、検索エンジン経由での流入が非常に強いのが特徴です。流入キーワードを分析すると、専門的なテールワード(例:「マシニングセンタ」「画像処理センサー」など)での集客力が高く、業界関係者の課題や興味に直結したホワイトペーパーが常に用意されています。

さらに、巨大な会員数を持つメルマガ配信も組み合わせ、ダウンロードユーザーへのナーチャリングやインサイドセールスのアプローチを徹底しています。ホワイトペーパーのダウンロード履歴や閲覧データをもとに、優先順位をつけた営業活動が行われています。

このような大量かつ高品質なホワイトペーパーの継続的な生産と、検索流入・メルマガ・営業連携を組み合わせた仕組みによって、キーエンスはBtoB業界で圧倒的なリード獲得力と商談創出力を維持しています。

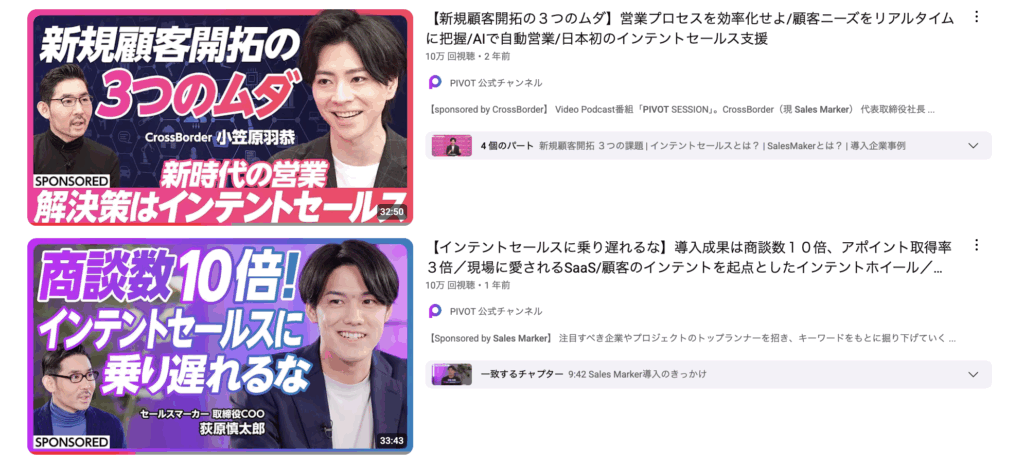

⑨「インテントセールス」をテーマにPIVOT出演で反響を獲得|Sales Marker

| 実施項目 | ・YouTubeビジネスチャンネル「PIVOT」への出演 ・「インテントセールス」というテーマで営業手法とプロダクトを具体的に紹介 ・PIVOT社自身がSales Markerを導入し活用事例を動画で公開 ・出演動画や連携記事をSNSや業界メディアで拡散 ・2024年に「インテントセールスカンファレンス」を開催しコミュニティ形成を推進 |

| 効果 | ・出演5日で問い合わせ数が約100件から約300件に3倍増 ・業界内で「インテントセールス」の第一人者として注目獲得 ・動画や記事のSNS拡散による認知度アップ ・導入企業や検討層を巻き込んだコミュニティ形成に成功 |

| ターゲット | ・営業効率化 / インサイドセールスに課題を持つ法人営業担当者 ・営業DXや新しい営業手法に関心のあるマーケターや経営層 ・インテントデータを活用した営業支援ツールを検討する企業担当者 |

Sales Markerは、「インテントセールス」をテーマにビジネス映像メディア「PIVOT」へ出演することで、爆発的な反響と商談創出を実現しました。PIVOTはYouTube登録者数330万人を超える日本最大級のビジネスチャンネルであり、Sales Markerはこの強力なメディアを活用して自社の営業手法とプロダクトの価値を広く訴求しました。

「インテントセールス」という新しい営業手法をテーマに、PIVOT社自身がSales Markerを導入し、実際にどのように活用して成果を上げているかを動画にしています。PIVOTの番組や記事内で、Sales Markerの「セールスシグナル」「インテントフォーム」「インテントメール」などの機能を具体的に紹介し、ターゲットや自社独自の強みをデータから明確化する過程を公開しました。

PIVOT出演前は約100件だった問い合わせ数が、出演からわずか5日で約300件に急増し、従来の3倍のペースでリードを獲得することに成功しました。また、出演以降、Sales Markerは「インテントセールス」の第一人者として業界内の注目を集め、PIVOTとの連携動画や事例記事はSNSや業界メディアでも拡散されました。2024年には「インテントセールスカンファレンス」も開催され、導入企業や検討層を巻き込んだコミュニティ形成にも繋げています。

Coneが実施して結果が出たコンテンツマーケティング3選

ここまで基本的なコンテンツマーケティング施策から、ユニークな施策まで紹介してきましたが、ここでは、弊社Coneが実際に実施してきて効果の出た施策を紹介します。

- オウンドメディア運用

- Speaker Deckでパワポテンプレを公開

- ホワイトペーパーを記事内に設置

1. オウンドメディア運用

オウンドメディアは、BtoB企業にとって「名刺代わり」みたいなものです。営業のたびに1から説明するのではなく、「うちの考えは、これを見てもらえたら伝わる」と言える“置き手紙”のような役割があります。

もちろんSEOからの流入でリードを取ることもできますが、それが全てではありません。「この会社、ちゃんと業界を理解してるな」とか、「この人たちと話してみたいな」と思ってもらえることこそが本当の価値だと言えます。

大事なのは、「今すぐ売りたい情報」じゃなくて、「いま誰かが考えていること」にちゃんと向き合うこと。読まれればすぐ成果が出る、という世界ではありません。しかし、読んだ人の中に“何かが残る”メディアは、いつか確実に選ばれる理由になります。

オウンドメディアは、会社の考えを言語化し続けることで、未来の顧客とつながる準備をしておく場所とも言い変えることができます。

Coneのコンテンツ制作所

弊社Coneでは、「伝わる資料」や「成果につながる記事・サイト」をつくるためのノウハウを発信するオウンドメディア「Coneのコンテンツ制作所」を運営しており、累計900社以上を支援してきた実績をもとに、実務でそのまま使えるコンテンツを日々更新しています。

このオウンドメディアでは主に以下のカテゴリに分けてコンテンツを配信しています。

- コンテンツセールス(営業に活かす資料・記事)

- コンテンツマーケティング(BtoBに特化した施策)

- サイト制作(構成・デザイン・CV改善)

- 業務効率化(制作や運用の仕組み化)

- 記事作成(SEO / 読者視点のライティング)

- 資料作成(構成・デザイン・伝わるストーリー)

弊社Coneはアウトバウンド営業を一切行わず、このオウンドメディアやリスティング広告を通じてリードを獲得し、商談へとつなげています。

中でも、主力サービスである資料作成代行「c-slide」に関する記事は、検索ユーザーのニーズに刺さりやすく、「誰が、どの立場で発信しているのか」が重要なBtoB領域において強い信頼を獲得しています。

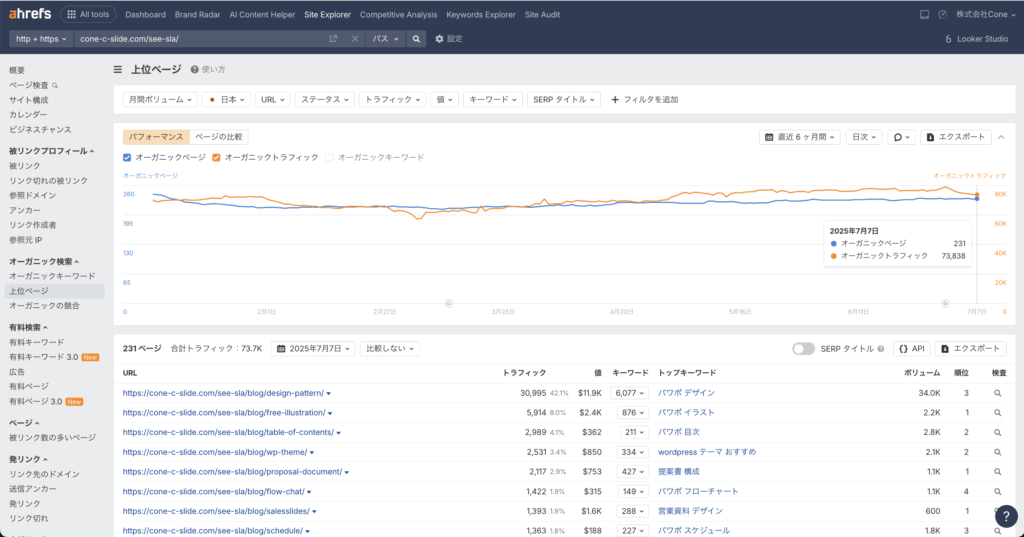

このオウンドメディアは2023年に運用を開始し、現在(2025年7月時点)では月間73,000を超える自然検索トラフィックと、15万人以上の訪問者を安定的に集めるメディアへと成長しています。

そこから毎月30件以上の問い合わせにつながっており、営業活動の主軸を担う存在となっています。

実際に何を行ってきたのかに関しては、YouTube(【資料特典付き】オウンドメディアの立ち上げから成果を生むまでの流れとは?)にて詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

記事作成代行サービス「c-blog」では、キーワード選定〜記事の執筆までサポート可能ですので、お困りの方はお気軽にご相談ください。⇒ サービスサイトへ

また、BtoBサイト制作サービス「c-web」では、オウンドメディアを一から構築することが可能ですので、「まだオウンドメディアを持ってない」という方はお気軽にご相談ください。⇒ サービスサイトへ

2. Speaker Deckでパワポテンプレを公開

Coneでは、記事と資料を連動させた取り組みとして、スライドシェアサービス「Speaker Deck」への資料掲載も活用しています。

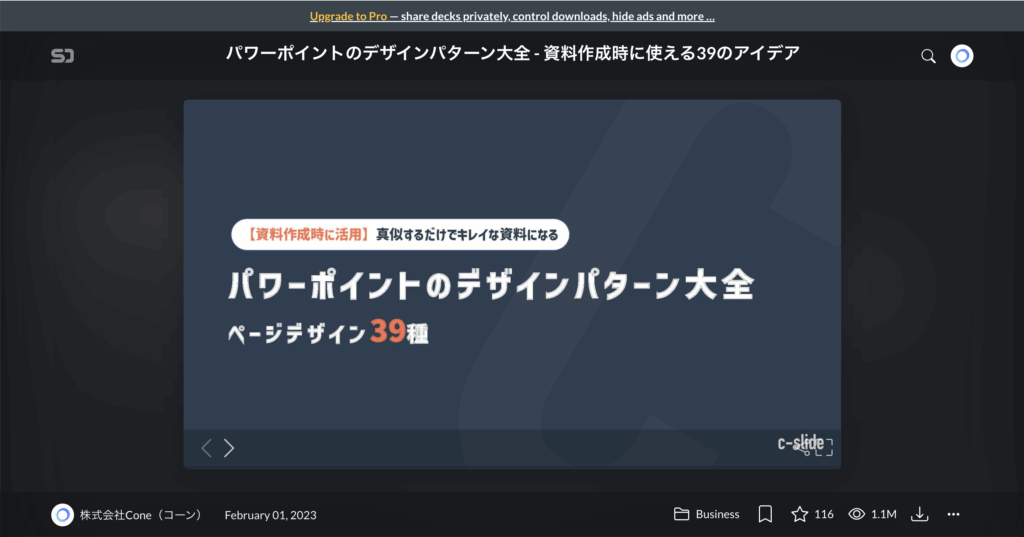

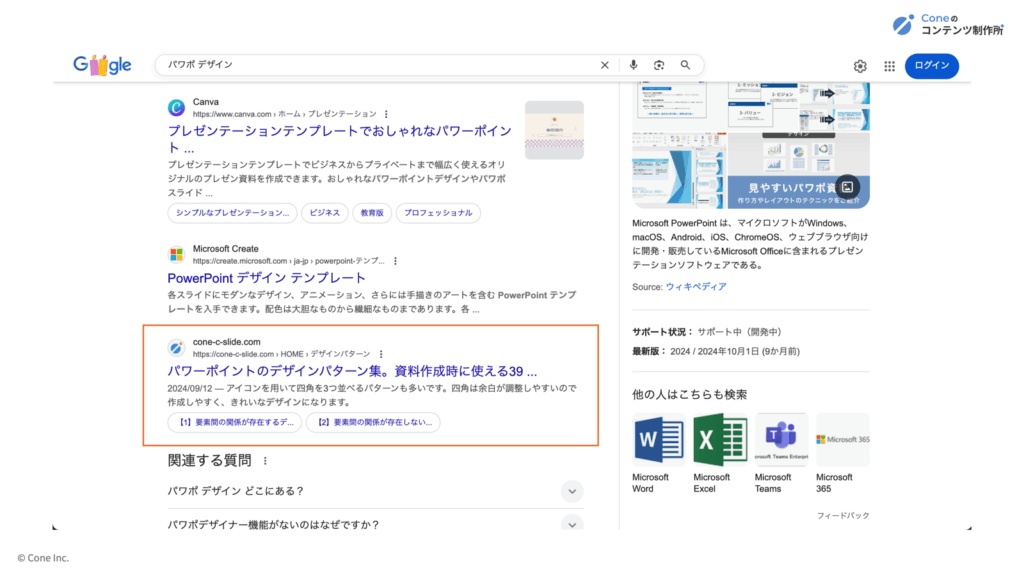

例えば、「パワーポイントのデザインパターン集。資料作成時に使える39のアイデア」の記事では、あらかじめSpeaker Deckでの公開を前提に、記事・資料を同時に制作しました。

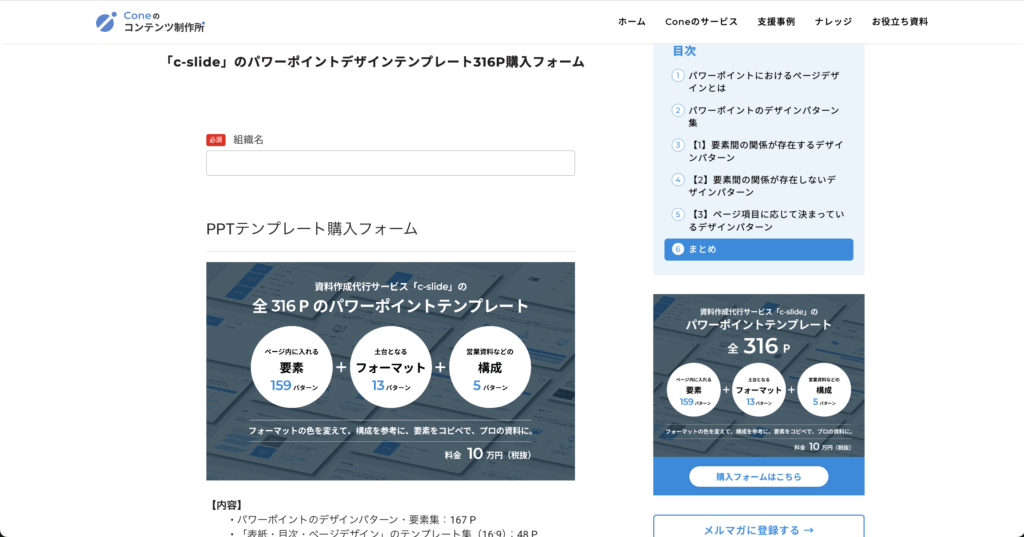

資料は何度も見返して手元に置いておけるように設計されており、記事の最後には「PowerPointデザインテンプレート316P」の購入フォームを設置することで、記事で興味を持った読者が、すぐにアクションを取れる構成になっています。

公開後、資料はSpeaker Deck上で110万回以上閲覧され、116件のお気に入りを獲得しました。また、代表の佐藤の投稿も拡散され、Twitter(現X)では12.1万回表示され、67件のリツイート、566件のいいね、189件の保存が記録され、大きな反響を呼びました。

資料作成代行事業を運営する中で蓄積した39種の「パワーポイントのデザインパターン集」を公開しました!119ページのスライドを解説している記事になります。アイデアが浮かばないときに参考デザインを探せるよう、パワポの横にブラウザに開きながらお使いください!https://t.co/Mu61YJT6UB

— 佐藤 立樹|Cone Inc. (@rk310117) January 31, 2023

SEOの面でも成果が出ており、「パワポ デザイン」という検索キーワードで現在(2025年7月時点)3位に表示されています。SNSでの拡散と検索流入の両方を意識してコンテンツ設計を行った結果、認知・流入・コンバージョンの全方位に波及する施策となりました。

このように、スライドも「届けるためのメディア」として丁寧に設計することで、記事だけでは届かない層にも情報を届け、より深い関心を引き出すことが可能になります。記事単体ではなく、スライドやSNSも含めた立体的な導線設計が、コンテンツの価値を一段と高めてくれます。

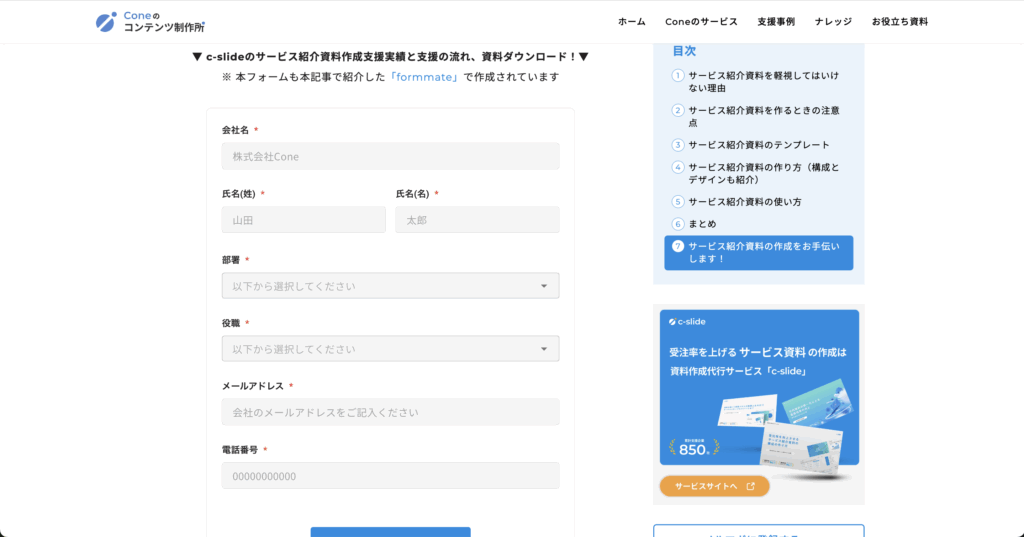

3. ホワイトペーパーを記事内に埋め込み(フォーム)で設置

Coneのオウンドメディアでは、ホワイトペーパーのダウンロードを「リンクで誘導する」のではなく以下のように「記事内に直接埋め込む」形式で設置しています。この方法に切り替えたことで、読了後の離脱率が下がり、明確にダウンロード率(CVR)が改善されました。

以前は「サービス資料はこちら」といった形で別ページへのリンクを置いていましたが、その場合、読者は記事の流れを中断して別ページに遷移する必要があり、途中で離脱してしまうケースも多く見受けられました。

そこで、読者がストレスなく資料にアクセスできるよう、記事内にフォームをそのまま埋め込む設計に変更。必要情報を数項目入力するだけで、すぐに資料が届く形式にすることで、アクションまでの距離が大幅に短縮されました。

特に、支援実績を掲載したサービス紹介資料や、検討フェーズの温度感が高い読者向けのコンテンツと組み合わせたことで、明確にCVRが向上しています。

また、フォームの設置場所についても意図的に工夫しており、記事冒頭には「資料はこちら」のような軽いリンクのみを置き、本格的に読み進めた読者が「もっと詳しく知りたい」と思ったタイミングでフォームが現れるようにしています。

これにより、離脱リスクを抑えつつ、検討度の高い層からの資料請求を逃さない構成が実現できました。

このような埋め込み型の資料導線は、オウンドメディア内の複数記事で採用しており、いずれも高い成果をあげています。

資料の設置形式・掲載位置・内容の3つを最適化することで、単なる読み物では終わらない、アクションにつながるオウンドメディアへと進化させてきた施策の一つです。

資料作成代行サービス「c-slide」では、効果の出やすい構成の作成〜デザイン作成までビジネス目線の資料作成を支援しているので、お困りの方はお気軽にご相談ください。⇒ サービスサイトへ

BtoBコンテンツマーケティング事例に学ぶ成功の秘訣

ここまでコンテンツマーケティングの事例を22個紹介してきましたが、その裏側には共通する“成功の秘訣”があります。

ここでは、先に紹介した事例をもとに、BtoBコンテンツマーケティングで成果を出すための重要なポイントを解説します。

- どのフェーズに効く施策なのかを意識する

- 顧客にとって有益な情報だけが成果を生む(手段は問わない)

どのフェーズに効く施策なのかを意識する

BtoBの購買プロセスは一般的に「課題認知」「比較検討」「社内説得」の3段階に分かれます。顧客がどのフェーズにいるかによって、必要な情報の種類や形式は大きく異なります。したがって、フェーズごとに最適なコンテンツを用意し、適切に届けることが成果の前提条件となります。

課題認知フェーズでは、顧客はまだ自分の問題を言語化できていないことが多く、「何が問題なのか」「その問題が自社にどう影響するか」を理解することが重要です。ここでは、分かりやすく課題を提起し共感を呼ぶ軽量な情報発信が効果的です。たとえば検索ニーズに即したSEOコンテンツや、SNSでの気軽な情報提供、短尺動画による視覚的訴求などが考えられます。

Coneでは、課題認知フェーズに必要なSEOコンテンツの作成やオウンドメディアの構築を支援しているので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」⇒ サービスサイトへ

BtoBサイト制作サービス「c-web」⇒ サービスサイトへ

比較検討フェーズに入ると、顧客は具体的なサービス内容や競合との違いを知りたいと考えています。ここでは、専門的で詳細な情報提供が求められます。ホワイトペーパーやウェビナー、導入事例やFAQなどの実務に直結した資料が必要です。特に、図表やチェックリストなど「使える」要素を盛り込むことで、顧客の理解と納得を促進できます。

資料作成代行サービスでは、比較検討フェーズに必要なホワイトペーパーの作成を支援してます。戦略設計からデザインまで一気通貫でサポートしておりますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

資料作成代行サービス「c-slide」⇒ サービスサイトへ

社内説得フェーズでは、担当者が決裁者を説得するための「信頼性の担保」が不可欠です。この段階のコンテンツは、第三者の調査レポートや権威ある出版物、具体的な数値データや第三者評価など、客観的な裏付けを伴うものであるべきです。こうしたコンテンツは、社内稟議を通すための強力な武器となります。

このように、それぞれのフェーズに応じて以下のポイントを押さえておくことが重要です。

- 顧客の情報ニーズを正確に把握し、フェーズ別に分類する

- フェーズごとに最も適切なコンテンツ形式やチャネルを選択する

- フェーズ間をスムーズに行き来できる導線を設計し、顧客の検討を支援する

これらを意識して設計されたコンテンツは、単発の発信ではなく、顧客の検討を段階的に深めるナーチャリングの役割を果たします。反対に、このフェーズの見誤りは、良質なコンテンツを作っても成果につながらない致命的なミスとなります。

顧客にとって有益な情報だけが成果を生む

顧客が求めているのは、単なる情報の羅列ではなく、実際に自社の課題解決や意思決定に活用できる「本質的な価値」がある情報です。なので、コンテンツ制作の際は「顧客にとって本当に使えるかどうか」を最優先に考えなければなりません。

具体的には、以下の視点でコンテンツの価値を高めることが求められます。

- 顧客が直面する具体的な疑問や障壁を正確に捉え、それに対する実践的な解決策を提供する

- 単なる説明にとどまらず、チェックリストやテンプレート、シミュレーションツールなど「すぐに使える」要素を盛り込む

- 信頼性を担保するために、実際の数値データや一次情報、第三者の評価やレビューを明示する

- 顧客目線に立ち、自社の都合やPR色を抑えた「中立的かつ客観的な語り口」を心掛ける

- 情報の提示方法は柔軟に選び、動画・記事・資料・SNSなど、顧客の利用シーンに合ったチャネルで展開する

これらを徹底することで、顧客はコンテンツを「読むだけの情報」ではなく「意思決定のための有効なツール」として認識し、結果として商談や受注につながります。逆に、顧客のニーズや状況を考慮せず一方的な情報発信を続けると、どんなに見栄えの良いコンテンツでも実務で活用されることはありません。

さらに、顧客の行動や利用状況に応じて複数のチャネルを組み合わせることも重要です。たとえば、隙間時間に気軽にアクセスできるSNSや動画で関心を喚起し、詳細検討にはホワイトペーパーやウェビナー、最終的な社内説得には調査レポートや出版物という具合に、チャネルごとに適切な情報提供を連携させることで、顧客の検討プロセスを強力に後押しできます。

まとめ

BtoBコンテンツマーケティングは、単に情報を発信するだけでなく、見込み顧客の「知りたい」に寄り添い、信頼関係を築きながらビジネス成果へとつなげる戦略的な取り組みです。

この記事では、BtoBコンテンツマーケティングの基本から、SEOコンテンツ、ホワイトペーパー、SNS、YouTubeといった多様な施策、そして弊社Coneが実際に成果を出した事例まで、計22の成功事例を深掘りして解説しました。

各事例から見えてくる成功の共通項は、「どのフェーズに効く施策なのかを意識すること」と「顧客にとって有益な情報だけが成果を生む」という2点です。

「コンテンツマーケティングを何から始めたらいいかわからない」「今の施策でなかなか成果が出ない」といったお悩みをお持ちであれば、ぜひご相談ください。

Coneでは、戦略設計から実行まで、BtoBコンテンツマーケティングを全面的にサポートします。