【カテゴリ:営業】BtoBオウンドメディア調査・ランキング。成果に繋がる運用法則を解説

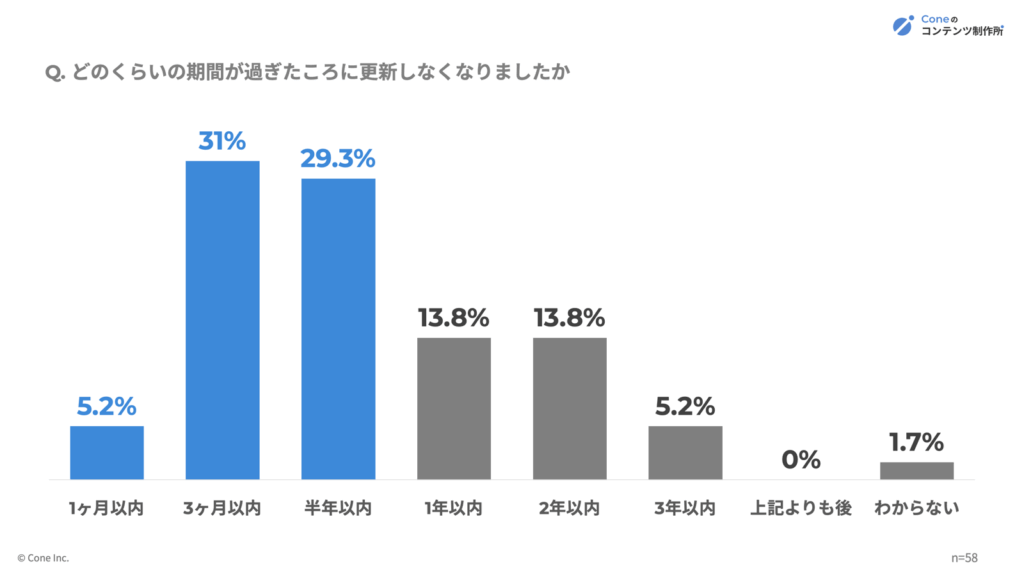

オウンドメディアの運営には“正解”がありません。記事数や更新頻度、テーマの選び方など、各社が試行錯誤を重ねていますが、全研本社によるオウンドメディアに関する調査によると、運営をやめた人の約65%が半年以内で更新を停止していることが分かります。

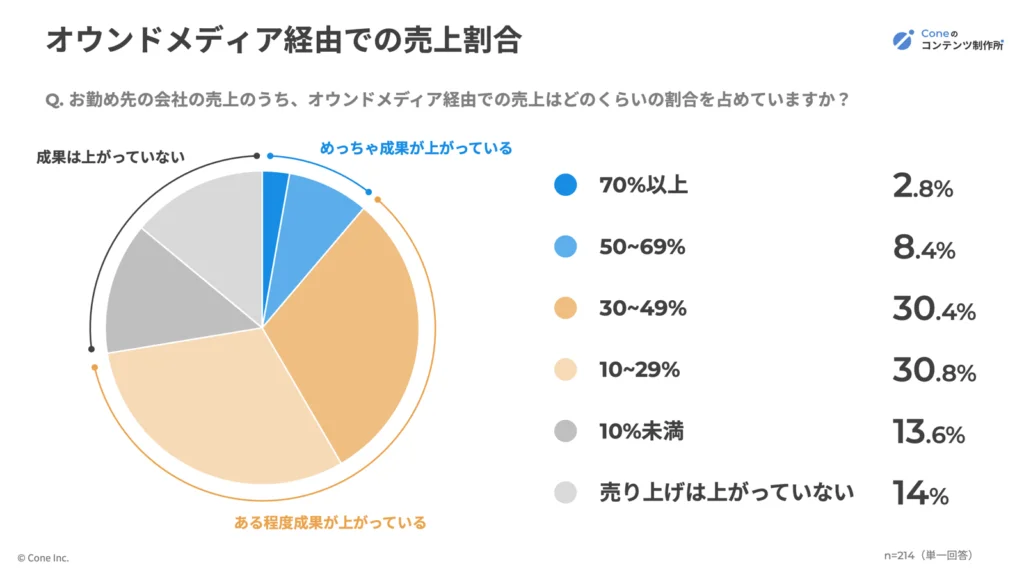

また、継続できたとしても、売上やリード獲得といった事業成果につながる施策まで到達できるのはごく一部の企業に限られるのが現状です。実際に、弊社が行った調査では、オウンドメディア経由での売上が会社の売上全体の10%未満にとどまっている企業が13.6%、さらに「売上が上がっていない」と回答した企業が14%にも上るなど、成果にばらつきがあることが見て取れます。

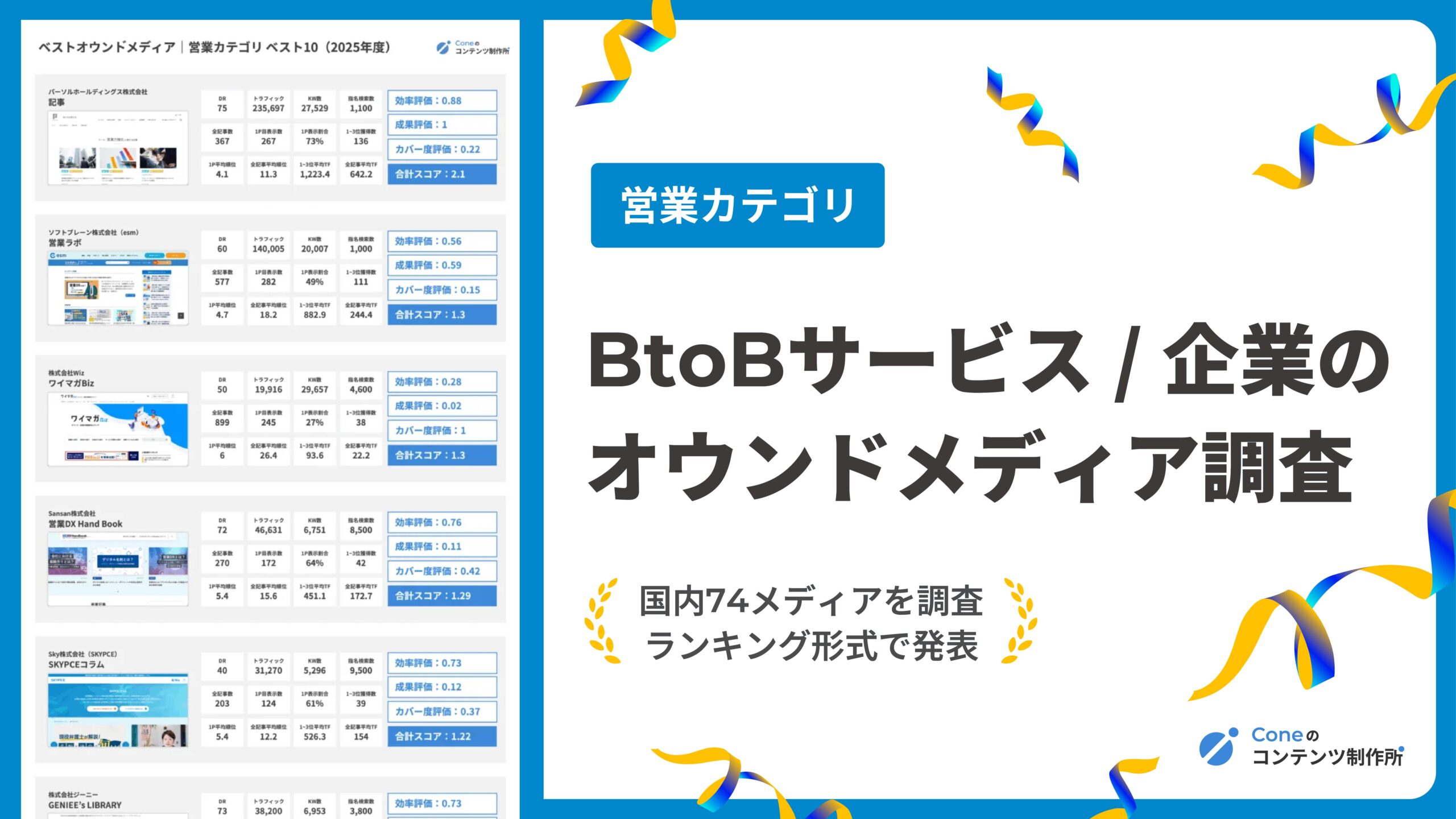

そこで、本記事は営業に関わるサービスを提供する企業が、オウンドメディアを立ち上げたり改善したりする際の参考になるよう、国内74メディアを調査・分析し、ランキング形式で発表します。

「自社のメディアはどのくらいの記事数を目指せばいいのか?」「月間の更新本数はどの程度が妥当か?」「どんなCTA(資料DL、問い合わせ、イベント申込など)を設計すべきか?」といった疑問に対し、実際の運営データから気づきを得られるはずです。

ぜひ、営業領域におけるオウンドメディア施策を検討・改善する際の“ベンチマーク”としてご活用ください。

ランキングを先に確認したい方は以下をクリックしてください。

⇒ ランキングまでジャンプ

調査対象と方法

営業領域におけるオウンドメディアは、各企業が自社のサービスやノウハウを発信する重要な情報源となっています。しかし、その数は非常に多く、どのメディアを参考にすれば実務に役立つ情報を効率的に取得できるかを判断するのは容易ではありません。

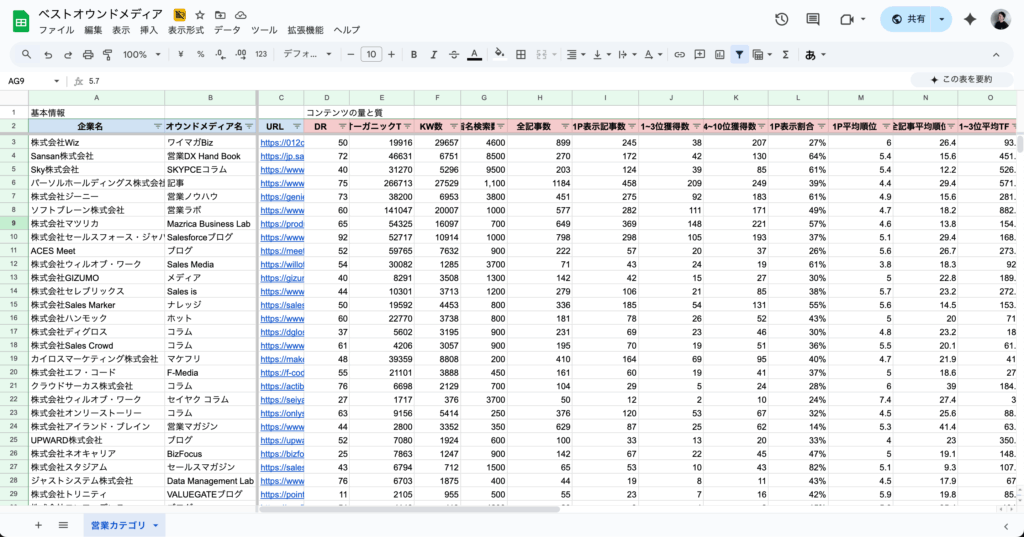

そこで本企画では、営業関連サービスを展開する企業のオウンドメディア74サイトを対象に徹底分析を行い、効率・成果・カバー度の3軸で一次ランキングを作成。その上で、記事運用面や読者導線の観点を加えた二段階評価により、最終的なランキングベスト5を決定しました。

本セクションでは、対象となるメディアの特徴、収集した指標、評価方法について順に解説します。

対象となるオウンドメディア

本調査の対象となったのは、営業関連サービスを提供する企業が運営する74個のオウンドメディアです。営業関連サービスは以下のカテゴリで集めました。

- 営業代行サービス

- SaaS型営業支援ツール

- 営業ナレッジ提供メディア

評価方法

本調査では、2段階の評価プロセスを採用しました。

ステップ1:基本評価

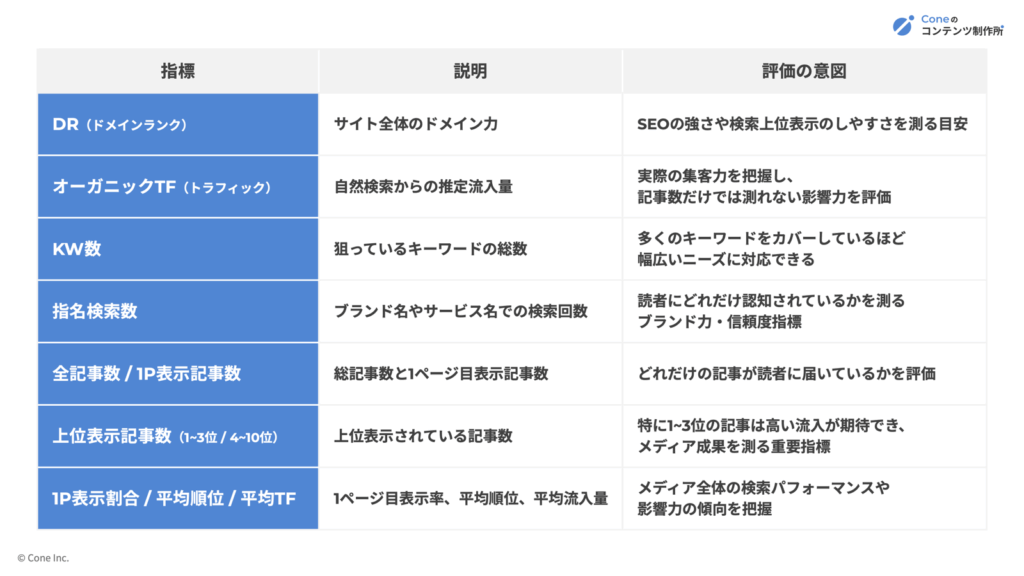

まずは、74個のオウンドメディアから10個に絞り込むために、以下情報をそれぞれ集めました。

次に、集めた指標の中から公平性を持たせるために、オウンドメディアの効率・成果・カバー度の3軸で一次評価を行いました。

| 効率(1P表示記事数 ÷ 全記事数) | 少ない記事数でも1ページ表示されている率が高ければ効率が良いと評価 |

| 成果(1~3位獲得数 × 1~3位平均TF) | 上位表示されている記事の強さを評価 |

| カバー度(KW数 × 指名検索数) | メディアがどれだけ幅広く、かつブランド認知に貢献しているかを評価 |

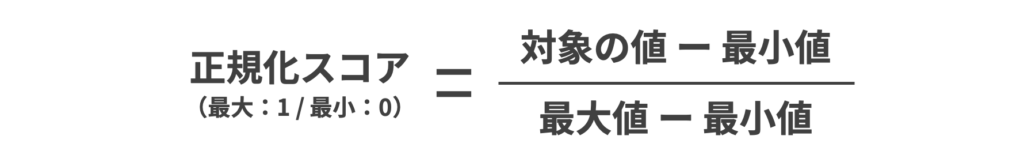

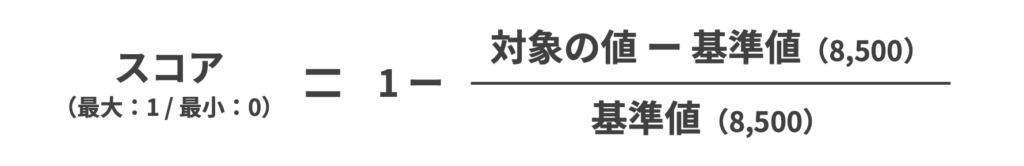

各指標は値の幅が異なるため、0〜1に正規化して合計スコアを算出します。正規化する計算式は以下になります。

上記3つの評価軸を正規化することで一次ランキング(最大3点)が決まります。

ステップ2:運用・記事面評価

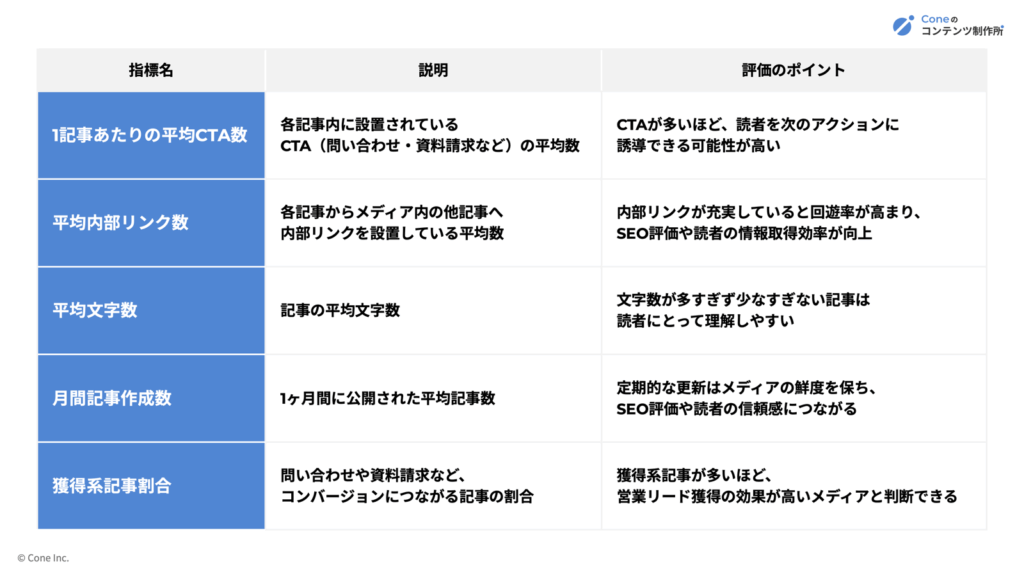

一次評価で上位10サイトを抽出した後、さらにオウンドメディア運用面の要素を加味して以下の評価軸でベスト5を決定しました。

それぞれの評価軸は以下になります。

| 1記事あたりの平均CTA数 | 3つがベスト |

| 平均内部リンク数 | 44件以下の中で多い方がいい |

| 平均文字数 | 8,500文字がベスト |

| 月間平均記事作成数 | 多い方がいい |

| CV獲得系記事割合 | 多い方がいい |

◼︎ 1記事あたりのCTA数

記事内に、資料請求・問い合わせ・メルマガ登録など複数のCTAを配置すると、ユーザーは「どれをクリックすれば良いか分からない」と混乱し、結果としてどのボタンもクリックされず、離脱につながるリスクがあります。

実際にSEO業界のベストプラクティスでも、SEO記事内のCTA数について「限定的かつ戦略的な配置」が好ましいという知見が複数あります。

多すぎるCTAはユーザーの選択を混乱させる要因となってしまい、かえって効果が下がってしまいます。 記事の長さや内容に応じて、2~3個程度のCTAに絞り込むのが賢明でしょう。

引用:CENTERED|コンテンツSEOにおけるCTAの重要性

長文コンテンツでは、3つの重要なタイミングでCTAを配置することをお勧めします。1つ目は問題提起の直後、ユーザーが「それが知りたかった」と感じるタイミングです。2つ目は具体的な解決策を提示した後で、自然な流れで関連サービスを紹介できます。3つ目はデータや事例紹介の後で、信頼性が高まっているタイミングです。これらのポイントを意識して配置することで、コンバージョン率の向上が期待できます。

引用:バクヤスAI 記事代行|SEOとCTAの関係性とは?設置場所と効果を徹底解説!

CTAが多すぎはユーザーのサイト離脱の原因となります。基本的には1ページにつき1~3つ程度に抑え、過剰な設置を避けることが重要です。

引用:助っ人マーケター|【2025年最新】CTAとは?効果的なCTAの設置と最適化方法

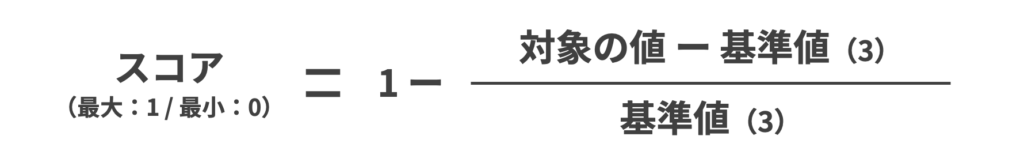

これらの知見と、今回調査対象のオウンドメディアでのばらつき、そして業績の高いサイトでの配置傾向を総合して、「3個が最も効果的なCTA数」であると判断しました。

なお、ベスト10に入ったオウンドメディアの1記事あたりの平均CTA数は3.5個なので、この3という基準は業界のベストプラクティスとも整合していると言えます。

なので、ここでの評価基準としては、CTAの数が3つが最も評価が高くなるように以下の計算式に基づきスコアリングを行いました。

◼︎ 内部リンク数

内部リンクの「最適な数」というものは特に存在しません。基本的に、リンクを多く設置したことでGoogleからマイナス評価を受けることもありません。

実際にGoogleも公式に以下のように述べています。

「ページが正しく検出されるように手助けするために」1ページあたりのリンク数は妥当な範囲に抑えましょう(最大で数千個まで)。

出典:Google検索セントラル ウェブマスター向けガイドライン(品質に関するガイドライン)

つまり、内部リンクの数に制限はありません。

しかし、1つのページに内部リンクを入れすぎると、Googleがその全部をたどったりクロールしてくれないことがあります。なぜなら、リンクが多すぎるとページが持っているSEO上の評価が分散してしまい、その結果、権威性が薄まるため、せっかくの内部リンクの効果が弱まってしまいます。

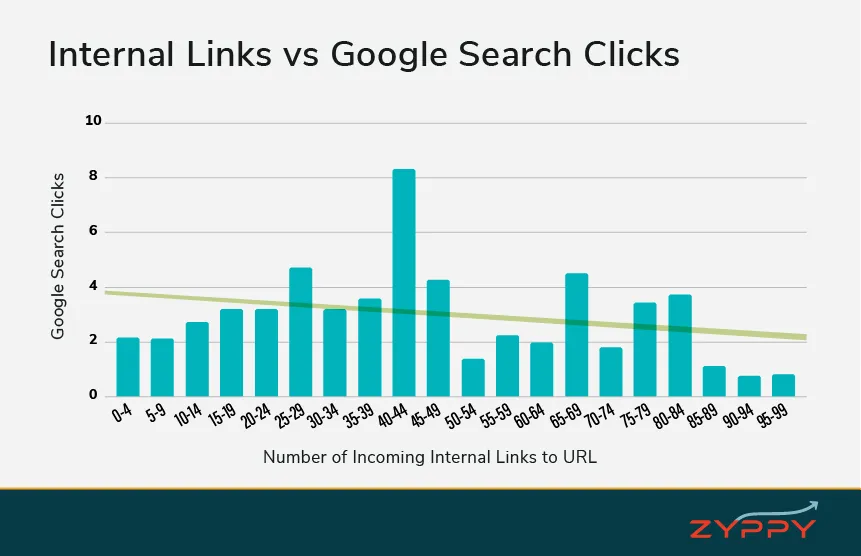

実際に、ZYPPYの行った調査では、2,300万件の内部リンクを、約52万の個別のURLを含む1,800のウェブサイトにわたって確認したところ、内部リンクが0〜4件の記事は、Google検索から平均してわずか2クリックしか獲得していませんでした。これに対し、40〜44件の内部リンクがある記事は、その4倍の8クリック数を獲得していました。

しかし、45件以上の内部リンクが設置された記事のクリック数は極端に減っていることから、最大でも44個がベストとされています。

そのため、今回の調査では内部リンクの数が44件以下の中で多い方が評価が高くなるようにスコアリングを行いました。

◼︎ 文字数

SEO記事の文字数には明確な決まりはありませんが、多くのSEO調査では長文ほど上位表示されやすい傾向があるとされています。実際、今回調査対象となったベスト10のオウンドメディアの1記事あたりの平均文字数は8,500字でした。

複数の調査でも、検索上位に表示される記事の文字数はおおむね5,000字以上から10,000字に及ぶ場合が多く、特に7,000〜12,000字の範囲がSEO上の効果を最大化させやすいとされています。

このため本調査では、今回分析した具体的なオウンドメディアの傾向および業界の最新動向を踏まえ、8,500字を最適な文字数の基準として以下の計算式に基づきスコアリングを行いました

◼︎ 月間記事作成数

オウンドメディアの成果を最大化するためには、記事の継続的な作成が不可欠です。月間作成数が多いほど、検索エンジンからの評価やドメインパワーが向上しやすく、サイトの成長が加速します。

本調査でも、月間記事作成数が多いメディアのほうが評価点が高くなるようスコアリングを行いました。

◼︎ CV獲得系記事割合

CV獲得系記事とは、資料請求や問い合わせなど、最終的なCVを狙った記事を指します。CV獲得系記事とそうでない記事のキーワード例は以下になります。

| CV獲得系記事キーワード | CV獲得系ではない記事キーワード |

|---|---|

| 営業資料 作り方 | 営業力とは |

| 営業代行 成果報酬 | マーケティング 営業 違い |

| 営業管理ツール 無料 | 営業 デメリット |

| フォーム営業 代行 | もらった名刺 どうする |

| 新規開拓 営業 つらい | 失注とは |

CV獲得系記事の場合、すでに課題が顕在化されているキーワードだったり、具体的な解決策やツールの導入を検討している段階のユーザーが検索する傾向が強いため、読者の購買意欲が比較的高い状態にあります。

一方で、CV獲得系ではない記事のキーワードは、 概念や定義、一般的な知識を知りたいと考えているユーザーが検索します。まだ具体的な課題を解決する段階ではなく、「何が課題なのか」「どういう方法があるのか」といった広い視野で情報を探しています。

オウンドメディアを運用する目的には様々ありますが、今回の調査では、CV獲得系記事の割合が多いほど記事から売り上げが発生していると仮定し、全記事数に対してどのくらいあるのかで評価を行いました。

一次ランキング結果(基本評価)

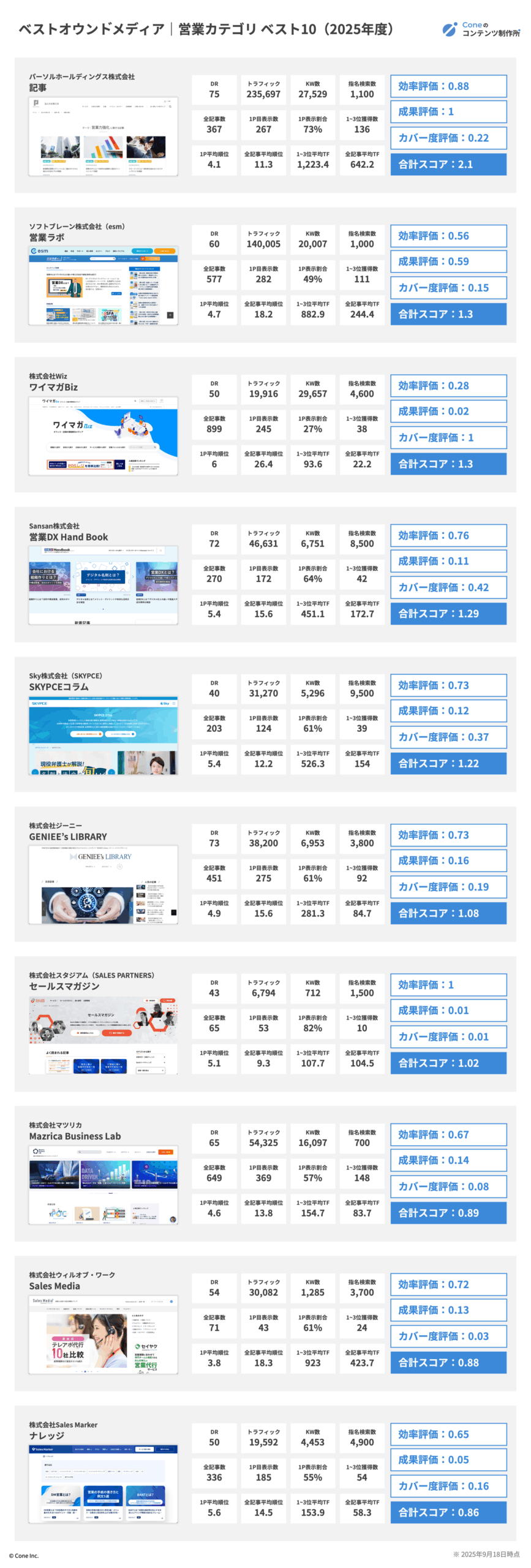

まずは、74個のオウンドメディアの中から「効率・成果・カバー度」のスコアから出たベスト10を発表していきます。

| 効率(1P表示記事数 ÷ 全記事数) | 少ない記事数でも1ページ表示されている率が高ければ効率が良いと評価 |

| 成果(1~3位獲得数 × 1~3位平均TF) | 上位表示されている記事の強さを評価 |

| カバー度(KW数 × 指名検索数) | メディアがどれだけ幅広く、かつブランド認知に貢献しているかを評価 |

ベスト10に選ばれたメディアは以下になります。

ここからさらに分析を行い、ベスト5を選出していきます。

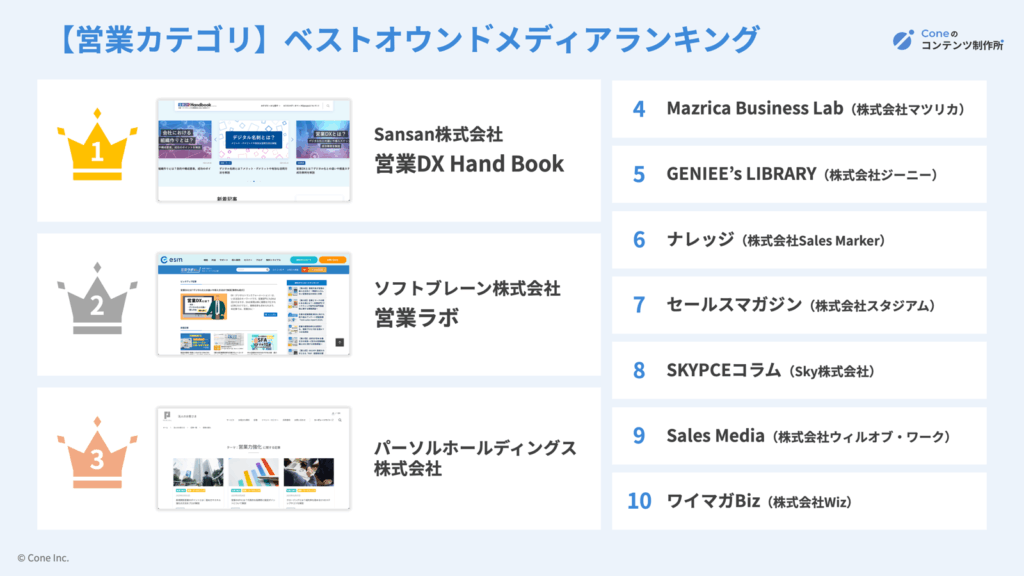

最終ランキング結果(運用・記事面評価)

次に、先ほど出たベスト10のオウンドメディアの中から、さらに以下の運用体制や記事単体の評価を行い選出したベスト5を発表していきます。

| 1記事あたりの平均CTA数 | 3つがベスト |

| 平均内部リンク数 | 44件以下の中で多い方がいい |

| 平均文字数 | 8,500文字がベスト |

| 月間平均記事作成数 | 多い方がいい |

| CV獲得系記事割合 | 多い方がいい |

ベスト5に選ばれたオウンドメディアは以下になります。

1位:営業DX Hand Book(Sansan株式会社)

| 評価指標 | 数値 | スコア |

|---|---|---|

| 1記事あたりの平均CTA数 | 2.2 | 0.73 |

| 平均内部リンク数 | 3.5 | 0.35 |

| 平均文字数 | 7409.2 | 0.87 |

| 月間平均記事作成数 | 12.8 | 1.28 |

| CV獲得系記事割合 | 47.4% | 0.43 |

総合スコア:4.23

Sansan株式会社が運営する「営業DX Hand Book」は、営業のデジタルトランスフォーメーション(営業DX)に関する多様な課題解決やノウハウを発信する情報メディアです。

「営業DX Hand Book」は、単一プロダクトのプロモーションに留まらず、Sansanが提供する名刺管理、インボイス管理、契約管理などの「働き方を変えるDXサービス」全体の上位概念を訴求することをミッションとしています。

主なターゲットは以下の通りです。

- 営業活動の非効率性や顧客管理に課題を抱える営業担当者

- 企業のマーケティング担当者

- DX推進を担う経営層や事業企画担当者

また、読者の購買ファネル(課題認知→比較検討→導入検討・意思決定)に沿ってコンテンツが緻密に設計されています。

| ファネル上部(課題認知) | 「営業ノウハウ」「経営・ビジネス全般」の記事で課題を顕在化 |

| ファネル中部(比較検討) | 「SFA」「CRM」関連の記事でソリューション情報を網羅的に提供 |

| ファネル下部(意思決定) | 「インタビュー・レポート」「成功事例」を通じて具体的な導入イメージと成果を提示し、意思決定を後押し |

また、経済産業省の「DXレポート」引用や、クレディセゾン、レノボ・ジャパンといった著名企業の成功事例紹介により、コンテンツの信頼性と説得力を高めています。

「営業DX Hand Book」は、単なる情報提供メディアではなく、明確な戦略と緻密なコンテンツ設計、そしてオンライン・オフラインを融合したアプローチにより、ビジネス成果と顧客ロイヤリティ向上を両立させている成功事例と言えます。SansanのDXサービスにご興味があれば、ぜひ同メディアをご覧になってみてはいかがでしょうか。

2位:営業ラボ(ソフトブレーン株式会社)

| 評価指標 | 数値 | スコア |

|---|---|---|

| 1記事あたりの平均CTA数 | 3 | 1 |

| 平均内部リンク数 | 4.6 | 0.46 |

| 平均文字数 | 5555.3 | 0.65 |

| 月間平均記事作成数 | 12.5 | 1.25 |

| CV獲得系記事割合 | 21.7% | 0.22 |

総合スコア:3.58

株式会社ソフトブレーンが運営する「営業ラボ」は、営業担当者やマネージャーを対象に、実務に直結する営業ノウハウや課題解決情報を提供する専門メディアです。営業活動の効率化や業務改善、SFAやCRMの活用事例など、現場で役立つ具体的な情報を中心に発信しており、単なる理論やニュースの紹介にとどまらない点が特徴です。

「営業ラボ」の記事は、1本あたり平均5,500文字程度で、内容を深く掘り下げているため、読者は一つの記事から多くの知見を得ることができます。さらに、記事あたり平均3つのCTAが設置されており、読者が次のアクションを取りやすい構成になっています。また、平均4.6本の内部リンクを配置することで、関連情報への回遊性も高く、メディア内での滞在時間を伸ばす工夫がされています。

取り扱うテーマも幅広く、営業戦略や組織運営、データ分析、CRM・SFA活用、DXツールの導入事例など、営業活動全般に関わる情報を網羅しています。特に、ソフトブレーンが提供する「eセールスマネージャー」と連動した記事では、ツールの具体的な活用方法や導入効果が紹介されており、読者は自社での実践イメージを掴みやすくなっています。

他のメディアにはない特徴としては、営業支援専門企業ならではの以下のような実務重視の視点が挙げられます。

- 営業現場で即実践できる具体的なノウハウや事例を多く掲載

- 記事構成が読者の課題解決や次の行動に直結するよう設計されている

- ツール活用や改善効果の提示により、導入を検討する読者への価値提供が明確

「営業ラボ」は営業担当者やマネージャーが現場で直面する課題を解決し、業務効率化や営業成果向上につなげるための情報源として非常に有用なメディアです。定期的に更新される記事と、深い専門性を持ったコンテンツにより、読者に知識を継続的に提供しているメディアと言えるでしょう。

3位:パーソルホールディングス株式会社

| 評価指標 | 数値 | スコア |

|---|---|---|

| 1記事あたりの平均CTA数 | 4 | 0.67 |

| 平均内部リンク数 | 3.9 | 0.98 |

| 平均文字数 | 7522.9 | 0.89 |

| 月間平均記事作成数 | 14.2 | 1.42 |

| CV獲得系記事割合 | 8.2% | 0.03 |

総合スコア:3.97

パーソルホールディングス株式会社が運営するオウンドメディアは、ビジネスパーソンや企業担当者向けに、営業や人材、組織運営に関する実務情報を提供する情報メディアです。特に、企業の事例紹介や業界動向の分析、組織マネジメントや営業戦略に関する深掘り記事を中心に配信しており、幅広い読者層に対応しています。

記事の平均文字数7,500文字程度の記事が多く、内容も詳しく分かりやすい構成でまとめられている点が評価できる点です。DRが75と非常に高いとはいえ、1ページ目の表示割合が全体の73%を占めているこことが、各記事コンテンツのクオリティが高いことが何よりの裏付けとなるでしょう。

また、1~3位記事の平均トラフィックも1223.4と他のメディアと比較しても高い検索ボリュームの記事で上位を獲得していることが分かります。

パーソルホールディングスのオウンドメディアは、事例やデータに基づく深い分析記事を中心に展開している点が特徴です。

- 営業や組織運営の具体的な事例紹介が豊富

- 業界動向や企業施策を踏まえた戦略的情報提供

- 実務で活かせる知識を読者に体系的に提供

CV獲得系の記事割合は8.2%と低めではありますが、読者教育や課題解決に軸足を置いたコンテンツ戦略を取っていると考えられます。

パーソルホールディングスのオウンドメディアは、営業担当者やマネージャーだけでなく、企業のマーケティング担当者や人材戦略に関わる方々にとっても、有用な情報源となるメディアと言えるでしょう。

4位:Mazrica Business Lab(株式会社マツリカ)

| 評価指標 | 数値 | スコア |

|---|---|---|

| 1記事あたりの平均CTA数 | 4.2 | 0.6 |

| 平均内部リンク数 | 8.9 | 0.89 |

| 平均文字数 | 8763.7 | 0.97 |

| 月間平均記事作成数 | 5.7 | 0.57 |

| CV獲得系記事割合 | 17.6% | 0.18 |

総合スコア:3.2

株式会社Mazricaが運営する「Mazrica Business Lab」は、組織の事業課題を解決するビジネスナレッジメディアです。特に、営業やマーケティング、プロダクト戦略に関する深掘り情報や、実践的なノウハウを中心に提供しており、読者が自社の課題解決や意思決定に活かせる内容が特徴です。

Mazrica Business Labの特徴は、1記事あたりの平均内部リンク数の多さにあります。全体の記事数が649と豊富にあるため、記事同士を繋ぐ内部リンクによって、読者は興味のあるテーマを横断的に学習できる設計になっています。これにより、単記事だけでなく、複数の記事を通じて体系的に知識を深められる構造が実現されています。

また、記事自体の情報量も非常に充実しており、平均文字数は8,763文字と高ボリュームです。営業戦略、マーケティング施策、プロダクト運用、データ分析など、BtoBビジネス全般の課題解決に直結する内容が多く、実務にすぐ活かせるノウハウが豊富です。

さらに、Mazrica Business Labは読者の行動を促すCV設計も特徴的です。Mazrica Business Labではお役立ち資料を合計65個も保有しているため、全記事の冒頭とまとめ部分には必ず資料ダウンロードのCTAが画像付きで設置してあります。

SEOの観点でも高いパフォーマンスを示しています。ドメイン評価(DR)は65、オーガニックトラフィックは54,325、検索結果の1ページに表示される記事は全体の57%に達しており、記事の質と内部リンク設計により、検索経由での安定した流入を確保するとともに、読者が興味関心に沿ってサイト内を回遊しやすくなっています。

Mazrica Business Labは、記事の内部リンク設計や情報量、CTA配置、SEOパフォーマンスを統合した学習型メディアとして、BtoBビジネス担当者が実務知識を体系的に学び、課題解決に直結させることができる高品質なナレッジメディアと言えます。

5位:GENIEE’s LIBRARY(株式会社ジーニー)

| 評価指標 | 数値 | スコア |

|---|---|---|

| 1記事あたりの平均CTA数 | 3.6 | 0.8 |

| 平均内部リンク数 | 6.4 | 0.64 |

| 平均文字数 | 9338.4 | 0.90 |

| 月間平均記事作成数 | 3.8 | 0.38 |

| CV獲得系記事割合 | 33.3% | 0.33 |

総合スコア:3.05

株式会社GENIEEが運営する「GENIEE’s LIBRARY」は、営業組織の課題を解決するビジネスナレッジメディアです。特に、営業活動の効率化やデジタル営業手法、顧客管理・リード獲得に関する最新トレンドや実践的ノウハウを中心に発信しており、営業担当者や営業マネージャーが自社の成果向上に直結する知識を得られる点が特徴です。

GENIEE’s LIBRARYの強みは、記事単体の情報量と内部リンク設計にあります。全451本の記事に対し、1記事あたり平均6.4本の内部リンクが設置されており、読者は関連記事を自然にたどることで、営業戦略やデジタル施策、リード獲得ノウハウを横断的に学べます。

CV獲得系記事割合は33.3%と1位の「営業DX Hand Book」に次いで2番目に多い割合を獲得しています。また、1ページ目の表示割合も61%と他のメディアと比べても検索経由でのアクセスを多く獲得していることが分かります。

さらに、内部リンク数が平均6.4本あることから、読者が複数の記事を通じて営業知識を体系的に学べる構造になっていることも特徴です。

GENIEE’s LIBRARYは記事の情報量、CV誘導、SEO性能、回遊設計のすべてにおいて営業担当者にとって学習効率が高いメディアであり、実務知識を深めながら営業成果の向上を目指すBtoB担当者に最適なコンテンツプラットフォームと言えます。

営業領域オウンドメディア運営の気づき

今回のランキングを通して見えてきたのは、営業領域のオウンドメディアにはある程度共通した傾向や成功パターンがある、ということです。

ここでは、運営を考えている方に向けて、具体的な「気づき」をまとめてみました。

ドメインランク(DR)の高さ

ベスト10に選ばれたオウンドメディアの8個はDR(ドメインランク)50以上あることから、ドメイン全体の信頼性や権威性が、検索エンジンの評価において重要な要素となっていることがわかります。DRが高いことで、コンテンツが上位表示されやすくなり、結果として効率や成果に繋がりやすくなります。

記事数の目安

ベスト5に選ばれたオウンドメディアの平均記事数は462記事と非常に多く、少なくとも270記事は必要ということが分かりました。

ただし、記事数が必ずしも成果に直結するわけではなく、作成する記事のキーワードや記事の内容の方が重要だということは忘れてはいけません。

以下の記事では、SEOにおける記事数の関係性や成果につながるキーワード選定のやり方について詳しく解説しているので、参考にしてみてください。

関連記事:記事数はSEOに無関係?成果を出すための「量と質」の関係性を徹底解説

関連記事:SEOキーワード選定のやり方完全ガイド。5つのステップに分けて徹底解説

記事更新の頻度

ランキングの上位3つのオウンドメディアでは、月平均12本以上も新規記事を更新していることが分かりましたが、月に10本以上の新規記事を更新するのは、特に小規模で運営しているメディアでは厳しいです。なので最低でも週に1本以上、月に5本以上の更新を目安にしましょう。

しかし、記事の更新頻度を担保しつつ、クオリティを維持することは容易ではないため、記事作成を効率化することが求められます。

以下の記事では、実際に弊社で使用している構成作成シートをもとにした構成の立て方や、読者ニーズを満たせる記事の書き方を詳しく解説してるので、お困りの際は参考にしてみてください。

関連記事:SEO記事構成の作り方12ステップ完全版。テンプレート・チェックリスト付

関連記事:SEO記事の書き方5法則。仕組みさえわかれば誰でもわかりやすい文章がかける

検索順位の高さ

ランキング入りした10個のオウンドメディア中、8個のオウンドメディアでは、1ページ目(1~10位)に表示されている記事の割合が全体の50%を超えています。

これは、単に記事数を増やすだけでなく、質の高いコンテンツを継続的に作成し、上位表示を獲得することが、成功の鍵であることがわかります。このベスト10に食い込むためには、最低でも50%を獲得できるようにしましょう。

平均検索順位を上げるためには、新規記事の作成だけではなく、定期的なリライトも必要になってきます。記事の検索順位が一気に落ちたり、順位が伸び悩んでいる場合はリライトを行うことで、順位改善が見込めるかもしれません。

以下の記事では、そんなリライト対象となりうる記事の見極め方やリライト方法を7つのケースに分けて詳しく解説しています。

関連記事:SEO記事のリライト方法(7ケース解説)。検索順位UPに効く具体的なやり方を解説

CTAの傾向

ランキングベスト5に入ったオウンドメディアの平均CTA数は1記事あたり3.4個でした。その中でも、ほとんどの記事では、冒頭の導入文に資料ダウンロードのCTAが設置されており、読者が記事を読み始めたタイミングで、すぐに価値ある資料にアクセスできる導線を作っていることが分かりました。

さらに、CTAの内容は単なるサービス紹介ではなく、営業ノウハウやチェックリストなど実務に役立つお役立ち資料であることが共通しています。このように、営業領域では「学びにつながる情報」を提供することで、読者の信頼を獲得しつつ、ダウンロード率や問い合わせ率につなげる設計が重要だと言えます。

しかし、記事ごとのCV管理は簡単なことではありません。そこで、弊社が実際に使用している「CV管理シート」をテンプレートにして、無料配布しています。テンプレートの詳細や活用方法については、以下の記事にて具体例を交えながら詳しく解説しているので、記事ごとの費用対効果を可視化したい方は参考にしてみてください。

関連記事:【テンプレート付】SEOの費用対効果を算出する計算式とCV管理シートの使い方

さいごに

この記事では、営業領域のサービスを提供する会社のオウンドメディアランキングを発表しました。

ランキングベスト10に入るためには以下の要素を改善しましょう。

| 信頼性の高い土台の構築 | 少なくとも270記事以上の高品質なコンテンツを積み重ねて、サイトの信頼性という土台を築く |

| 質の高いコンテンツ運用 | 月に5本以上の記事更新と定期的なリライトを行い、検索結果1ページ目に表示される記事の割合を50%以上にするq |

| 戦略的な設計 | 記事ごとに平均3.4個のCTAを効果的に配置し、読者の行動を促す |

これらの成功パターンを高いレベルで実行できれば、あなたのオウンドメディアもベスト10入りを目指せるでしょう。しかし、質の高い記事を量産し、継続的な運用体制を構築することは決して簡単ではありません。リソース不足やノウハウの欠如に課題を感じている方も多いのではないでしょうか。

弊社Coneでは、記事作成代行サービス「c-blog」を運営しています。

戦略的なキーワード設計からSEOに強い記事構成、高品質なライティングまでを一貫してサポートしているため、記事コンテンツから成果を上げたいとお考えの場合は、お気軽にご相談ください。