オウンドメディア運営の外注実態と成功させるコツ。費用相場・業務範囲・選び方を解説

オウンドメディアは、自社の情報発信やリード獲得に欠かせない施策ですが、実際に運営を始めると「記事が思うように増えない」「更新が途絶えがち」「成果につながらない」といった悩みに直面する企業は少なくありません。

特にBtoB企業の場合、専門性の高い記事作りやSEO対策、リード獲得までを社内だけで完結させるのは非常にハードルが高く、人的リソースやスキル不足がネックになることが多いのが現実です。

そこで注目されているのが、記事制作や運営を外注する「オウンドメディア運営代行」です。本記事では、外注にかかる費用相場や依頼できる業務、成功する運営のコツまで、独自調査のデータを交えながら詳しく解説します。

外注をうまく活用すれば、社内リソースを圧迫せずにメディアを安定的に成長させ、成果につなげることが可能です。これからオウンドメディアを始めたい、あるいは運営体制の見直しを検討している方に向けて、最適な運営スタイルや外注の活用方法を具体的にご紹介します。

本メディアを運営するConeが提供する、記事作成代行サービス「c-blog」のサービスサイトはこちら

▼ c-blogのサービス紹介と支援の流れ、資料ダウンロード!▼

目次

オウンドメディアの運営スタイル

オウンドメディアを運営するとき、「全部社内でやる」「外部に任せる」「両方を組み合わせる」など、やり方はいくつかあります。それぞれメリットとデメリットがありますし、自社のリソースや目的によって向き不向きも違います。

ここでは、各スタイルの特徴と、弊社が独自に調査した企業の運営実態をご紹介します。

- 社内運営型(全て自社で内製)

- 外注型(全ての業務を外部に委託)

- ハイブリッド型(戦略は社内、制作は外注)

社内運営型(全て自社で内製)

記事企画からライティング、編集、デザイン、入稿まで、すべて社内で完結させるスタイルです。自社の専門知識や独自のブランドカラーをそのまま反映できるのが大きな魅力です。

ただし、記事の更新頻度を維持するには専任チームが必要で、担当者の負担が大きくなりやすい点には注意が必要です。また、SEOやアクセス解析、競合調査など専門的な知識が不足すると、思ったほど成果が出ないこともあります。

完全外注型(全ての業務を外部に委託)

記事の企画からライティング、編集、デザイン、CMS入稿まで、全ての業務を外部に任せる方法です。社内リソースをほとんど使わずに運営できるため、人的負荷がほぼゼロになる点がメリットです。また、SEOに強いライターやデザイナーなど専門家の力を最大限に活用できます。

一方で、自社の専門性やブランドらしさを記事に反映させるのが難しく、コミュニケーションや修正の工数も発生します。全業務を外注に任せる場合は、外注先の力量や進行管理体制が運営成果に直結するため、会社選びと管理フローの整備が非常に重要です。

関連記事:オウンドメディア運営代行おすすめ12選!選び方から比較ポイントまで紹介。

ハイブリッド型(戦略は社内、制作は外注)

コンテンツ戦略や記事の企画は社内で行い、制作や更新作業だけを外注するスタイルです。自社の方向性を保ちつつ制作リソースを効率的に活用できるため、成果が出やすい運営方法として最も採用率が高くなっています。

戦略チームが企画を作り、外注先がライティングやデザイン、入稿を担当することで、記事の質とブランド価値を両立できます。外注管理ルールやレビュー体制をしっかり整えておくことが成功のポイントです。

戦略的な部分を社内で効率的に行う際にはスキルの標準化が欠かせません。そんな時に活用して欲しいのが、構成作成シートと記事管理シートです。実際に弊社で使用しているシートをテンプレートとして無料で配布しているので、気になる方は以下の記事からダウンロードしてみてください。

関連記事:SEO記事の構成・原稿・管理のテンプレートを公開。使い方と活用方法まで解説

【独自調査】各企業の運営スタイルの実態

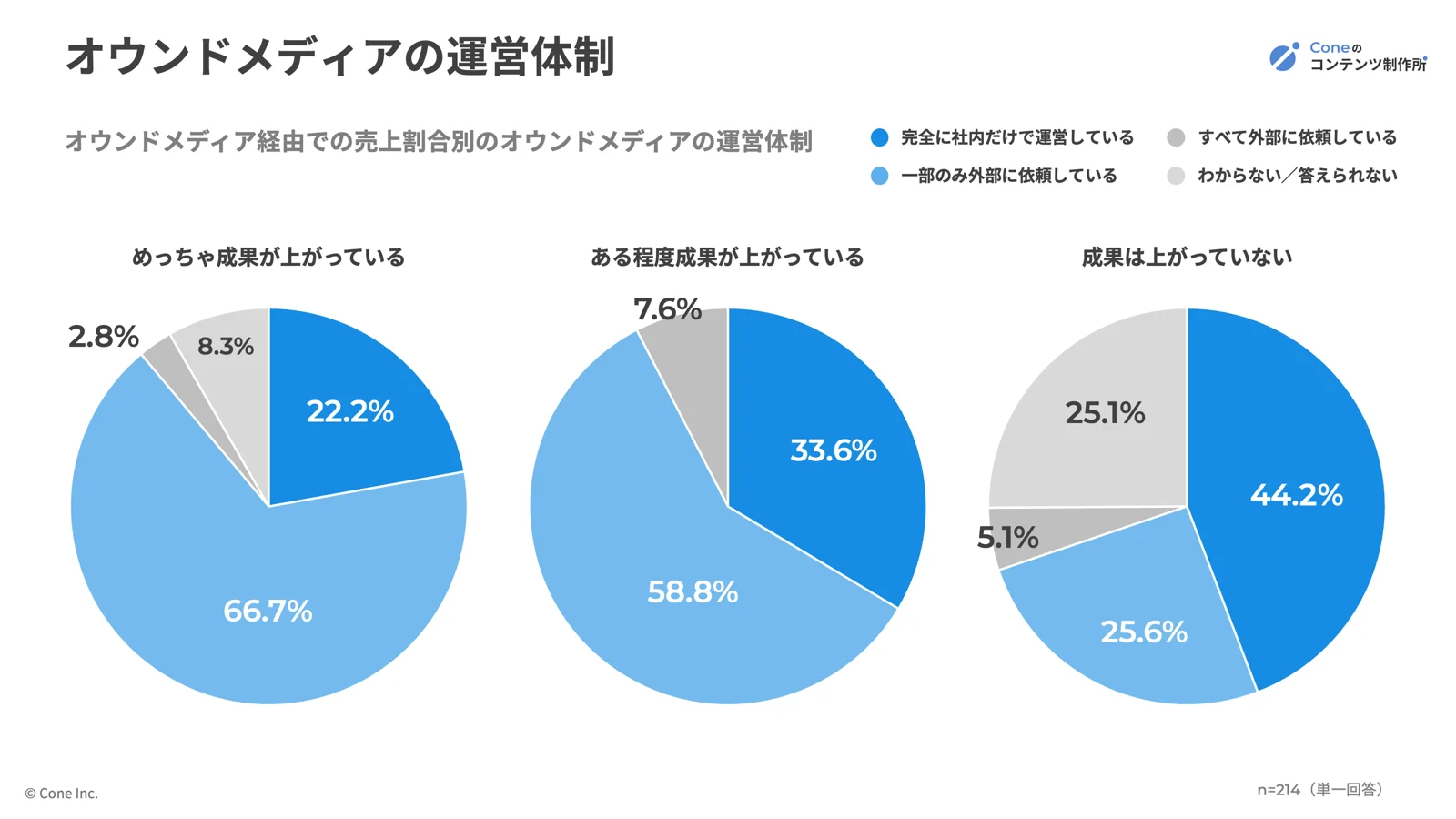

弊社の独自調査によると、オウンドメディアから成果(売上)を上げている企業の半数以上はハイブリッド型(一部の業務のみを外部に依頼)を採用しており、完全内製や完全外注に比べて成果が出ている割合が圧倒的に高いことが分かりました。

一方、成果が上がっていない企業は、44.2%が完全に社内だけで運営しており、外部の力を活用できていないことが成果不足の一因と考えられます。

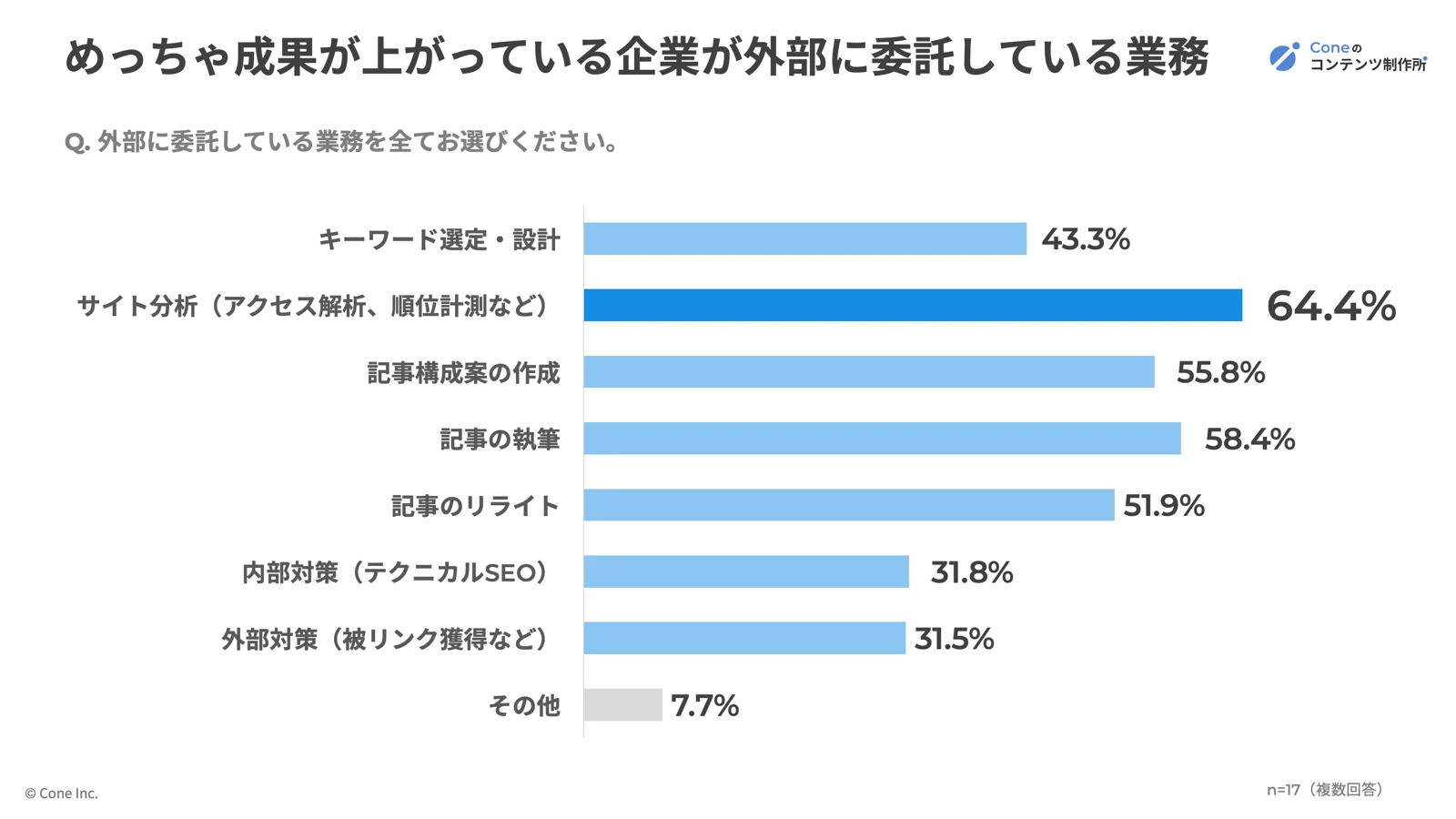

また、オウンドメディアから成果を上げている企業は、「サイト分析」(64.4%)や「記事執筆・構成・リライト」(50%超)といった、専門性や工数がかかる業務を外注している割合が高いことがわかりました。

逆に、キーワード設計や内部・外部対策は依頼している割合が低いことから、戦略的な部分は内製化している確率が高いということもわかります。

つまり、成果が出ているオウンドメディアには、内製のみ/外注のみという極端な運営スタイルではなく、「戦略的なハイブリッド型」が多く、外注をただ使うだけでなく分析・戦略・構成などの業務をどこまで外部に頼むかが成果に直結しているという結論に至りました。

この調査内容の詳細については以下の記事で詳しく確認できるため、気になる方はご覧ください。

オウンドメディア運営の外注費用相場

オウンドメディアの運営を外注する際の費用は、依頼する業務内容や外注先の規模、専門性によって大きく異なります。

ここでは、費用の目安と、実際の総額シミュレーション、さらに成果の出ているオウンドメディアの投資例について詳しく解説します。

外注にかかる費用

オウンドメディアを外注する際の費用は、戦略設計や企画立案に関しては初期段階でまとまった費用がかかることが多く、記事制作費用は記事の文字数や専門性に応じて上下します。また、サイト設計や運用・改善業務も含めると、月額の予算はさらに増える傾向にあります。

以下は、オウンドメディア運営で外注可能な主な業務と費用の目安です。

| 項目 | 費用(月額) | 内容 |

|---|---|---|

| 戦略設計・企画立案 | 30万円〜100万円 | メディアの目的設定やターゲット設計、カスタマージャーニー策定、競合分析など |

| SEO記事制作(1記事あたり) | 3万円〜10万円 | 一般的な1000〜1500文字の記事は3〜5万円、専門性の高い記事は5万円以上が目安 |

| サイト設計・構築 | 50万円〜200万円 | CMS導入、デザインカスタマイズ、ユーザー導線設計など |

| 運用・分析・改善 | 20万円〜80万円 | アクセス解析、KPIモニタリング、改善策の提案など |

これらの費用はあくまで目安ですが、依頼範囲や外注先によってはさらに幅があります。ポイントは「記事制作費だけでなく、戦略設計や運用・分析にも投資することで、成果につながりやすくなる」という点です。

記事作成の費用相場に関しては以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:記事作成の費用相場。費用を左右する4つの要素と成果につながる依頼のコツまで

外注費用の総額シミュレーション

オウンドメディアの外注費用は、運営のフェーズごとに必要な記事本数や業務範囲から逆算することができます。ここでは、初期立ち上げ期・成長期・安定期の3つのフェーズを想定し、必要な記事数と費用の目安を整理しました。

◼︎ 初期立ち上げ期(サイト立ち上げ〜3ヶ月)

立ち上げ期はサイトの骨格を作り、初期コンテンツを揃える段階です。最低限必要な記事数は10〜20本程度が目安です。

| 項目 | 外注費用目安 | 内訳 |

|---|---|---|

| 戦略設計・企画立案 | 50万円 | ターゲット設定、競合分析、記事方針策定 |

| SEO記事制作 | 40万円(10本) | 1記事4万円換算 |

| サイト設計・構築 | 100万円 | CMS導入、デザイン、サイト構造設計 |

| 運用・分析 | 20万円 | 初期KPI設定、アクセス解析 |

| 合計 | 210万円 / 月 | – |

立ち上げ期は初期費用が大きくなりますが、戦略設計と基盤構築にしっかり投資することで、その後の運用がスムーズになります。

◼︎ 成長期(3〜12ヶ月)

成長期は、記事を定期的に追加しつつ、SEOや改善施策を回して成果を伸ばすフェーズです。月間記事数は4〜6本が目安です。

| 項目 | 外注費用目安(月額) | 内訳 |

|---|---|---|

| 戦略設計・企画調整 | 30万円 | 月次でのコンテンツ方針の見直し |

| SEO記事制作 | 25万円(5本) | 1記事5万円換算 |

| 運用・分析・改善 | 30万円 | KPIモニタリング、改善提案 |

| 合計 | 85万円 / 月 | – |

このフェーズに入ると、記事数は少なくても、戦略設計と改善のサイクルを回すことで、徐々に集客やリード獲得につなげることができます。

◼︎ 安定期(1年以降)

安定期は、既存記事の改善や追加更新を中心に運用するフェーズです。月間記事数は2〜4本程度で十分です。

| 項目 | 外注費用目安(月額) | 内訳 |

|---|---|---|

| SEO記事制作 | 15万円(3本) | 1記事5万円換算 |

| 運用・分析・改善 | 25万円 | 記事の効果測定、リライト、改善提案 |

| 合計 | 40万円 / 月 | – |

安定期は記事本数を抑えても、既存記事の改善とKPIチェックを継続することで、検索順位の維持やリード獲得の安定化が可能です。

成果が上がっているオウンドメディアの外注費用

ここまでが外注にかかる費用の相場を見てきましたが、実際に外注を行っているオウンドメディアの実態はどうなっているのでしょうか。

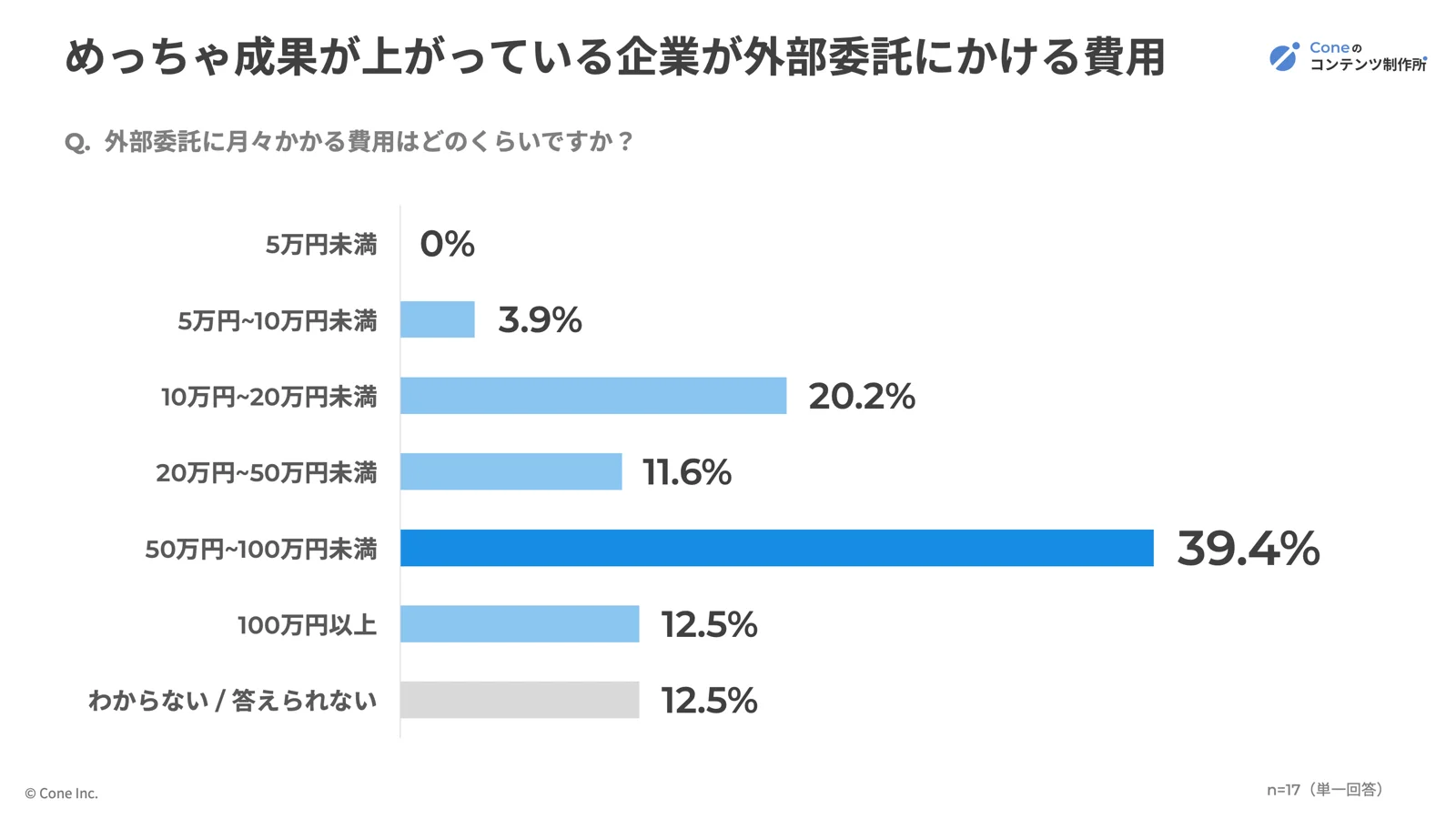

弊社が独自で行った調査によると、成果が上がっている企業では、月に50~100万円を外注費としてかけている割合が最も高いという結果になりました。

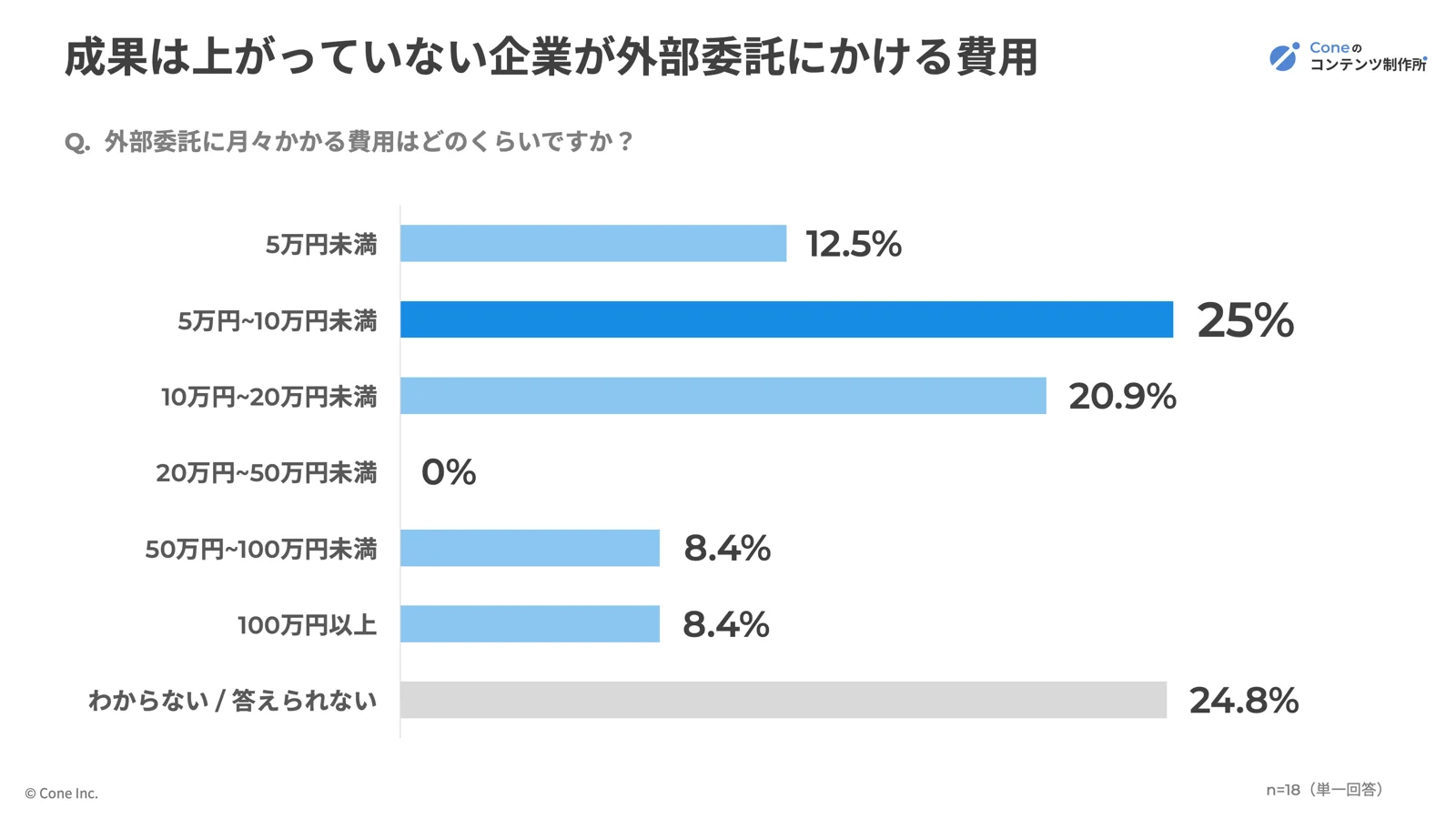

逆に、成果が上がっていない企業は5~10万円の割合が最も高いことがわかります。

このことから、外部委託は単なるコストではなく、成果を高めるための投資であり、投資額が大きいほど高い成果につながる傾向があるという結果となりました。

この調査の詳細は以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はご覧ください。

オウンドメディア運営の外注先に依頼できる業務

オウンドメディアの外注先は、単に記事を書く代行業者ではなく、戦略設計から運営改善まで幅広いサポートを提供してくれます。ここでは、主に依頼できる業務を整理してご紹介します。

| 業務カテゴリ | 具体的な業務内容 |

|---|---|

| 戦略設計・企画 | ・目的 ・KPI設定 ・ターゲットペルソナ設計 ・カスタマージャーニー設計 ・競合調査 ・市場分析 ・編集方針 ・トーン&マナー策定 |

| コンテンツ制作 | ・SEO記事作成 / リライト ・取材記事 / インタビュー記事作成 ・ホワイトペーパー / 資料作成 ・事例記事 ・導入インタビュー ・動画コンテンツ企画 / 制作 ・インフォグラフィック / 図解制作 ・SNS連携用コンテンツ制作 |

| SEO / 集客対策 | ・キーワード調査 ・内部SEO対策(タイトル / メタタグ / 内部リンク最適化) ・外部SEO(被リンク施策の提案) ・構造化データ設定 ・ページスピード改善 ・コンテンツ更新カレンダー作成 |

| サイト構築・運営 | ・CMS導入 ・カスタマイズ(WordPressなど) ・UI/UX改善 ・デザイン制作 ・LP(ランディングページ)制作 ・サイトセキュリティ対策 ・問い合わせフォーム / CTA設置 |

| 分析・改善 | ・アクセス解析(GA4 / Search Console活用) ・記事別の流入 ・CV分析 ・A/Bテスト ・ヒートマップ分析 ・改善レポート提出 |

| リード獲得・マーケ連携 | ・ホワイトペーパーやeBookでのリード獲得 ・CTA設計(資料DL、メルマガ登録など) ・MAツール連携(HubSpot、Marketoなど) ・リードナーチャリング施策 |

| プロジェクト進行・運営管理 | ・編集会議の運営 ・ライター / デザイナー管理 ・スケジュール調整 ・進捗管理 ・定例報告 / コンサルティング |

| アフターフォロー | ・定期的な戦略見直し ・追加施策の提案(広告運用やSNS連携など) ・成果最大化に向けた長期サポート |

代行会社によっては「記事作成だけ」など限定的な業務に特化しているところもあれば、戦略〜リード獲得までフルサポートするところもあり、最近は SEO × リード獲得(資料DLやセミナー連携) まで一気通貫で対応できる会社が増えています。

そもそもオウンドメディアがない、という方は「制作会社」を。

参考記事:オウンドメディア制作会社17選比較。選び方と発注時の最重要事項も解説

記事作成のみ依頼したい、という方は「記事作成代行会社」を検討しましょう。

参考記事:記事作成代行会社おすすめ23選比較。格安で外注する方法も紹介

弊社Coneでは、BtoBサイト制作サービス「c-web」と記事作成代行サービス「c-blog」を運営しております。これからオウンドメディアを始めたいという方は、オウンドメディアの設計・構築と中身のコンテンツ制作を一気通貫で支援していおりますので、お困りの際はお気軽にご相談下さい。

btoBサイト制作サービス「c-web」:サービスサイトはこちら

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

オウンドメディアの運営を外注するメリット

オウンドメディアを成果につなげるためには、記事の企画・制作・公開だけでなく、SEO対策や効果測定まで幅広い業務を継続的に行う必要があります。しかし、社内だけでこれらすべてを賄うのは、人的リソースや専門知識の面で負担が大きく、更新が滞ったり成果が出にくくなったりすることも少なくありません。

ここでは、外注を行うことで得られるメリットを解説します。

記事制作のリソース不足を解消できる

オウンドメディアを継続的に運営するには、記事の企画・執筆・編集・公開といった工程を毎月欠かさず回す必要があります。しかし、多くの企業では本業の業務に追われ、社内の担当者だけで記事制作を進めるのは現実的に難しいのが実情です。

外注することで、ライティングや編集のリソースを確保でき、更新が滞るリスクを減らすことができ、結果的にメディアを安定的に成長させる仕組みを整えることが可能となります。

専門知識やSEOノウハウを補える

記事をただ作れば良いわけではなく、「検索で上位表示される記事」「読者に信頼される記事」に仕上げるためには、SEOや業界知識に基づいたノウハウが欠かせません。

外注先の中には、SEOに強い編集者や特定の業界に精通したライターが揃っている会社もあります。自社だけでは補いきれない知識や経験を取り込むことで、記事の質を一段引き上げることができます。

成果につながる記事クオリティを担保できる

オウンドメディアは、最終的にはリード獲得や売上といった事業成果につなげなければ意味がありません。そのためには、単に文章がきれいにまとまっているだけでなく、読者の課題を的確に捉え、行動を促すような記事を継続的に発信する必要があります。

外注することで、プロの編集者やライターが関わり、一定以上のクオリティを保った記事を安定して制作できます。結果として、問い合わせや資料請求といった成果につながりやすくなるのです。

オウンドメディアの運営を外注するデメリット

オウンドメディアの外注は多くのメリットがありますが、一方で注意すべき点もあります。外注先に任せきりにすると、自社独自の専門性やブランドらしさが薄れたり、記事の品質にばらつきが出たり、発注やコミュニケーションの負担が増えることがあります。

ここでは、外注を活用する際に知っておきたい代表的なデメリットを紹介します。

自社独自の専門性やブランドらしさが薄れる可能性がある

外注先のライターや編集者は、必ずしも自社の業界知識や独自の視点を持っているわけではありません。そのため、記事のトーンや専門性が自社のブランドイメージと微妙にずれることがあります。

特に高度な専門知識が求められる分野では、外注だけで完結させると自社らしさが薄れ、読者に伝えたい価値が十分に伝わらないリスクがあります。

記事品質にばらつきが生じる可能性がある

外注先の担当者が複数人に分かれる場合、記事ごとにライティングスキルや解釈が異なり、文章の質や表現の統一感に差が出ることがあります。

また、納品のタイミングや修正依頼の対応状況によっても、記事の完成度が安定しないことがあります。結果として、読者体験やSEO上の評価に影響を及ぼす可能性があります。

発注・コミュニケーションの工数がかかる

外注を活用する場合でも、完全に手放せるわけではありません。記事のテーマ決定、修正指示、納品確認、スケジュール調整など、社内担当者によるコミュニケーションや管理工数が必ず発生します。

特に初めての外注先の場合、業務フローや期待値のすり合わせに時間がかかることが多く、運用体制を整えるまでは負担が増えることもあります。

オウンドメディア外注先の選び方

オウンドメディアを外注する際には、費用や知名度だけで判断するのではなく、自社の目的や運営体制に合った会社を選ぶことが重要です。外注先選びを間違えると、記事の品質や成果に大きな差が出てしまいます。

ここでは、自社に合った会社を選ぶためのポイントを整理します。

得意領域と実績

外注先の得意分野や実績を確認することは、成果につながる記事制作を依頼するために必須です。ポイントは単なる業界や記事数ではなく、成果データを伴う実績を確認することです。

- BtoB SaaSでリード獲得に成功した記事や、製造業向け専門情報で検索順位上位を取った記事など、具体的な成功事例があるか

- 過去の制作テーマとターゲット層、成果率の傾向を把握できるか

- SEOや取材・専門知識を活かした記事の制作経験が豊富か

これらの情報をもとに外注先を選ぶことで、単なる量産記事ではなく、成果につながる記事制作が可能になります。

運用体制と品質管理の仕組み

記事制作だけでなく、運用や品質管理の体制も重要です。体制がしっかりしていない会社は、記事のばらつきや納期遅れのリスクがあります。

- 編集→校正→SEOチェック→納品まで複数人で回すチーム体制か

- KPI設定やアクセス解析、改善提案までワンストップで対応できるか

- 緊急時の差し替えや品質トラブルに迅速に対応できるか

ここでの独自情報として、成果が出ている会社では「週次レビューで改善策を提案」「月次で編集方針を見直す」などの具体的フローを採用していることが多いです。運用体制の細かい仕組みを知ることで、記事の品質を安定させつつ成果を継続的に出せます。

契約形態の柔軟性

契約条件の柔軟性も選定の大事なポイントです。会社によって月額固定、記事単位、スポット契約など様々ですが、自社の運用フェーズに応じた契約モデルを提案できる会社は珍しく、差別化ポイントになります。

- 立ち上げ初期はスポット契約で戦略設計+記事作成、安定期は月額固定で運用+改善サイクル

- 成果が出た段階で内製化へシフトできる柔軟性

- 成果報酬や追加記事費用の条件が明確か

こうした柔軟性がある会社を選ぶことで、予算や運用規模の変化に応じた最適な運営が可能になります。

内製化支援の有無

将来的に自社内で運営を内製化したい場合、内製化支援の有無が重要です。単なる記事制作代行ではなく、自社で運営を回せるようになるまでのロードマップを提供できる会社は希少です。

- 記事作成・SEOの研修やマニュアル提供

- 初期は外注で運用しつつ、徐々に社内スタッフに引き継ぐ体制

- 内製化後も戦略や改善方法の共有があるか

具体例としては、立ち上げ3ヶ月で記事マニュアル整備、6ヶ月で社内編集者1人育成、9ヶ月で記事の半分を内製化、というステップを提案している会社もあるため、依頼する前に必ず確認しましょう。

以下の記事では、おすすめのオウンドメディア運用代行を12選ご紹介しておりますので、気になる方はご覧ください。

関連記事:オウンドメディア運営代行おすすめ12選!選び方から比較ポイントまで紹介。

まとめ

オウンドメディアを成果につなげるためには、記事作成だけでなく戦略設計、SEO対策、分析・改善までを継続的に行うことが重要です。しかし、社内だけでこれらを担うのは容易ではなく、多くの企業で運営が停滞する要因となっています。

外注を活用することで、専門的な知識やリソースを補い、記事のクオリティを一定以上に保ちながら安定的に運営することが可能です。特に成果が出ている企業の多くは、戦略は内製化しつつ制作や更新を外注する「ハイブリッド型」を採用しており、単なる記事量産ではなく成果につながる運営体制を整えています。

外注を上手に活用しつつ、社内の戦略力や専門性を活かすことで、オウンドメディアは単なる情報発信ツールから、確実にリード獲得や売上拡大に貢献する戦略資産へと変わります。

記事作成や外注に関する具体的な相談は、弊社の記事作成代行サービス「c-blog」にて承っています。外注を検討中の方は、ぜひ一度ご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」問い合わせフォーム

オウンドメディアのSEO記事に関するご相談や、記事作成代行にご興味がありましたら、お気軽にお問い合わせください。