オウンドメディア記事の作り方完全ガイド。効果が出る記事数やリライト戦略まで解説

「オウンドメディアの記事をせっかく公開したのに、問い合わせにつながらない」

「何本記事を作れば成果が出るのか分からない」

このような悩みを抱えていませんか?

多くの企業がオウンドメディアを運営する中で、記事をただ公開するだけで終わってしまっているケースは少なくありません。しかし、オウンドメディアの記事は単なる情報発信ではなく、企業の認知拡大やリード獲得に直結する重要な資産です。

この記事では、オウンドメディアの記事を成果につなげるための「作り方」を徹底解説します。記事の種類や効果的な本数の目安、そして具体的な作成手順から公開後のリライト戦略まで、実践的なノウハウを網羅的にご紹介します。

この記事を読めば、あなたのオウンドメディアが「資産」として機能し始め、成果を生み出すための具体的な道筋が見えてくるはずです。

弊社Coneでは、記事作成代行サービス「c-blog」を運営しております。オウンドメディアには必須の記事作成をサポートいたしますので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

目次

オウンドメディアにおける「記事」とは

オウンドメディアの記事は、単なる文章ではなく、企業の認知拡大やリード獲得、SEOによる流入増など、「実際のビジネス成果に直結する重要な資産」と言えます。特に、公開後にリライトや改善を重ねることで、時間が経っても価値を生み続けます。

ここでは、記事の種類と、作ることで得られる具体的な効果について詳しく解説します。

オウンドメディア記事の種類

オウンドメディアの記事は目的や読者層に合わせて種類を分けることが重要です。主な種類は以下になります。

◼︎ SEO記事(疑問・課題ワード)

まず「SEO記事(疑問・課題ワード)」は、読者が抱える課題に対して具体的な解決策を提案する記事です。

このタイプの記事はまだ自社サービスを知らない層や、そもそも導入を検討していない層に向けて情報を届けることを目的としています。たとえば「seo記事 書き方」のような検索ワードで記事を作成すると、読者は記事を読む過程で「自社サービスで課題が解決できる」と気づかせることができます。

このタイプの記事は、業務改善や情報収集に興味のあるビジネスパーソンが読者の中心となり、記事を通じてブランド認知や信頼構築につながります。

◼︎ SEO記事(購買・検討ワード)

次に「SEO記事(購買・検討ワード)」は、すでに特定サービスの導入を検討している読者をターゲットにした記事です。

「SFA 比較」や「ホームページ制作会社 費用」といったキーワードは、まさにサービス導入を考えている層が調べるキーワードです。このタイプの記事は、SEO上位を獲得することで、自社サービスを選んでもらえる可能性を高めることができるため、売上に直結しやすいのが特徴です。

すでに購買や導入を検討している意思決定者や担当者が主な読者であり、正確かつ比較しやすい情報を提供することで、信頼性と選択の後押しにつながります。

◼︎ 導入事例記事

最後に「導入事例記事」は、実際に自社のサービスを導入した企業の成功事例を紹介する記事です。

BtoB企業においては、導入事例は見込み顧客のコンバージョンを促す重要なコンテンツです。サービス導入前の課題、実際に行った施策、得られた成果まで具体的に伝えることで、読者は自社の課題解決のイメージを持ちやすくなり、問い合わせや資料請求などのアクションに直結します。

導入事例記事はSEO流入よりも、サイトを訪問した見込み顧客のCVR向上を狙うもので、意思決定者が自社導入のメリットを直感的に理解できることが最大の強みです。

以下の記事では、SEO記事の種類をより詳細に解説した上で、効果的な記事作成の方法を説明しています。

関連記事:BtoB記事作成完全ガイド。成果を出す記事構成・種類・公開後の改善まで徹底解説

オウンドメディア記事から得られる効果

オウンドメディアの記事は、ただ情報を発信するだけではなく、戦略的に作成することでさまざまな成果を生み出します。ここでは、特に注目すべき効果をわかりやすく説明します。

| 集客 | ・検索エンジン経由で新規訪問者を増やせる ・滞在時間や回遊率も向上し、SEO評価にも貢献する |

| リード獲得 | ・記事経由で見込み顧客情報を獲得できる ・実務的で具体的な内容を提供することでコンバージョン率を高められる |

| ブランド認知 | ・独自情報や実務事例で信頼性を向上させられる ・読者に「ここでしか得られない情報」と認識させられる |

| 長期的な資産価値 | ・リライトや情報更新により、公開後も継続的に成果を生み続ける |

まず、集客効果です。検索エンジンで上位表示される記事は、新規訪問者を増やす大きな要因になります。重要なのは単にキーワードを詰め込むことではなく、読者が実際に検索するフレーズや疑問に答える形で記事を構成することです。これにより、滞在時間や回遊率が高まり、SEO評価も向上します。

次に、リード獲得効果です。記事内に設置した資料ダウンロードや問い合わせフォームを通じて、見込み顧客の情報を獲得できます。記事内容が実務的で具体的であればあるほど、読者は価値を感じ、コンバージョンにつながる可能性が高まります。たとえば、改善事例や具体的な手順を示す記事は、意思決定者や担当者の関心を引きやすくなります。

さらに、ブランド認知効果です。専門知識や独自データ、実務経験に基づいた情報を提供することで、企業は信頼できる情報源として認識されます。特に他社では触れられない具体的な事例や数値を盛り込むことで、読者に「ここでしか得られない情報」として印象付けることができます。

最後に、長期的な資産価値も重要です。一度作った記事も、定期的なリライトや情報更新を行うことで、半年後・1年後でも成果を生み続けます。読者の行動や反応を分析しながら改善を重ねることで、オウンドメディア全体の価値を高めることができます。

オウンドメディアで必要な記事数の目安

オウンドメディアにおける記事数の目安は、単に「何本書けばよいか」だけでなく、目的や運営フェーズ、業界特性に応じて柔軟に設定することが重要です。

ここでは、実際のデータや事例を交えながら、具体的な目安と考慮すべきポイントを解説します。

立ち上げ初期段階の最低記事数

オウンドメディアを立ち上げたばかりの段階では、検索エンジンからの評価やユーザーの信頼を得るために、ある程度のコンテンツ量が必要です。

一般的に、「最低でも30~50本ほどの記事を公開してからが本番」とされています。これは、サイト内の回遊や検索エンジンにおける評価が進みにくいためです。例えば、ビジネス領域のブログや情報サイトを運営する場合、テーマを網羅的に扱うのに10本や20本では足りないケースが多いでしょう。

ただし、この数字はあくまで目安であり、ビジネスモデルやターゲット次第で大きく変わります。ニッチな領域を深掘りするオウンドメディアなら、10~20本程度でも十分に専門性を示せる場合がありますし、大衆向けの商品やサービスを扱う場合は100本、200本といった大量の記事が必要になることもあります。

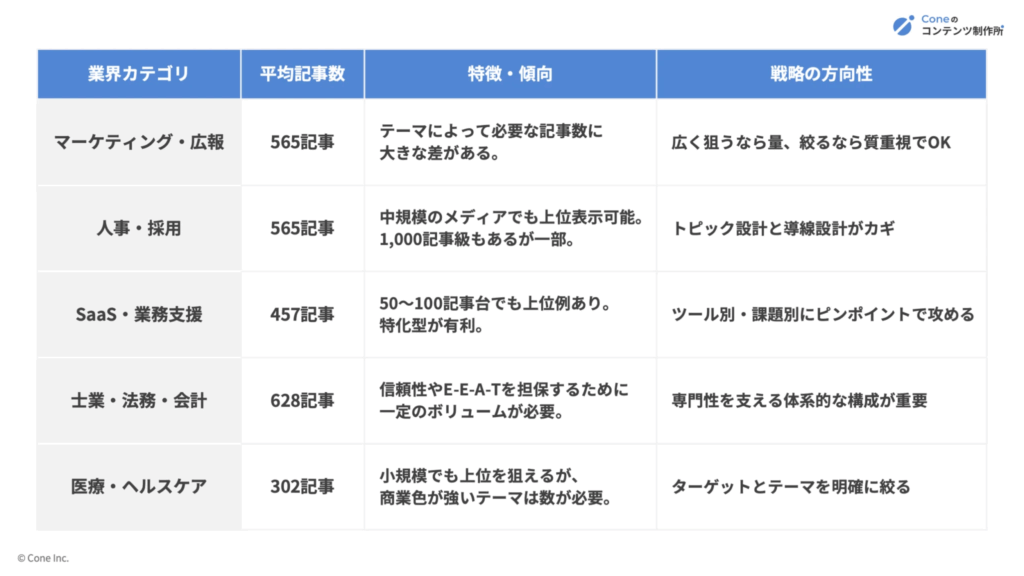

業界別の必要な記事数

業界やターゲットによって、必要な記事数は大きく異なります。例えば、競合が多く、テーマの幅も広いジャンルでは、まずはある程度の量が必要となります。一方で、ニッチ領域や強い専門性が活きる分野では、少数精鋭でも勝負できる場合があります。

弊社Coneでは、以下の5業界を対象に、ノウハウ系キーワードで上位表示されているメディアを3つずつピックアップし、それぞれの公開記事数を調査した上で、業界ごとの平均記事数を算出しました。

業界によって必要な記事数のハードルが明らかに違うことがわかります。さらに、それぞれの傾向についてもう少し深掘りししてみました。

上記データから見えてきたのは、業界ごとの土壌によって、最低限の「土俵に乗るライン」は存在するということ。なお、ここで出した記事数はあくまで参考なので、これより記事数が必要になる場合や少なくて済む場合もあります。

以下の記事では、SEOにおける記事数について詳しく調査・解説しているので、気になる方はご覧ください。

関連記事:SEOと記事数の“関係性”とは?効果が出る本数と失敗しない増やし方を解説

オウンドメディア記事は量より質

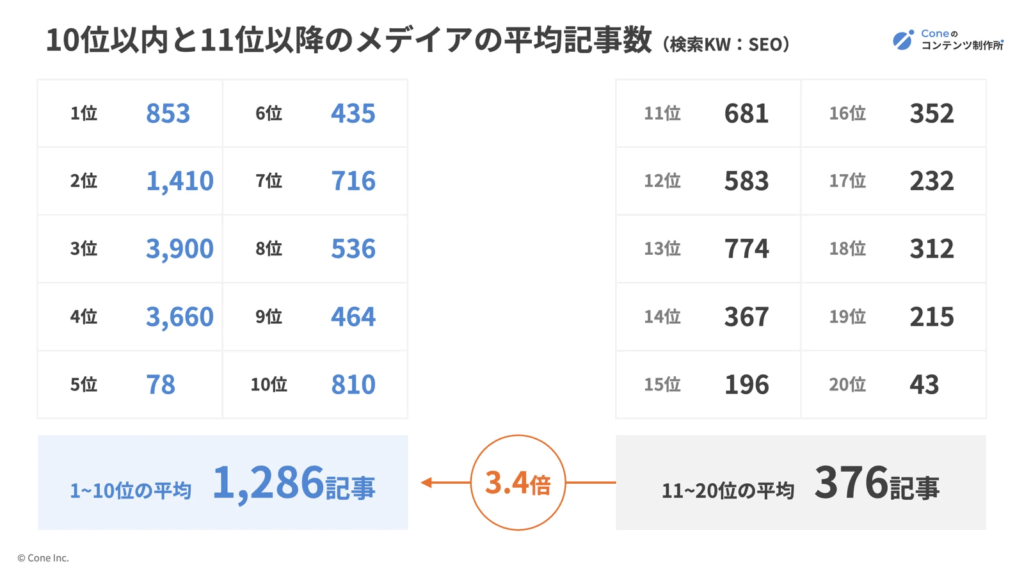

記事数の最低ラインはありますが、量が全てではないことを理解しておきましょう。実際、上位表示されているメディアの多くは、数百記事以上を保有している傾向があります。

弊社Coneの調査では、上位1〜10位にランクインしているサイトと、それ以外のサイトでは、平均記事数に約3.4倍の差があることがわかりました。

しかし、質の高いコンテンツが少数でも上位表示されるケースも存在します。例えば、78記事でしっかり上位をキープしているサイトもあり、これはテーマの絞り方や検索意図の捉え方、情報の深さが非常に的確だったためだと言えます。

つまり、記事数だけでなく、コンテンツの質や戦略的な設計が成果に大きく影響するということです。

弊社Coneでは、記事作成代行サービス「c-blog」を運営しています。土台となる記事数まで持っていくための社内リソースが無い場合は、構成から執筆までサポートしますので、お気軽にご相談くささい。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

オウンドメディアで効果が出るまでの期間

オウンドメディアは、作った瞬間に成果が出るわけではありません。多くの企業が「半年くらい運用しても成果が見えない」と感じて途中でやめてしまうことがあります。しかし、オウンドメディアは中長期で成果が積み上がるメディアであるため、最低でも1年間は継続して運用しなくてはいけないことを頭に入れましょう。

まず、検索エンジンからの流入から考えてみましょう。新規公開した記事は、Googleなどにインデックスされて順位が安定するまで、数週間から数か月かかることが一般的です。競合が多いキーワードでは、半年以上かかる場合もあります。そのため、初期段階でアクセス数やコンバージョンが少なくても焦らず、記事を継続的に公開し、定期的にリライトや改善を行うことが大切となります。

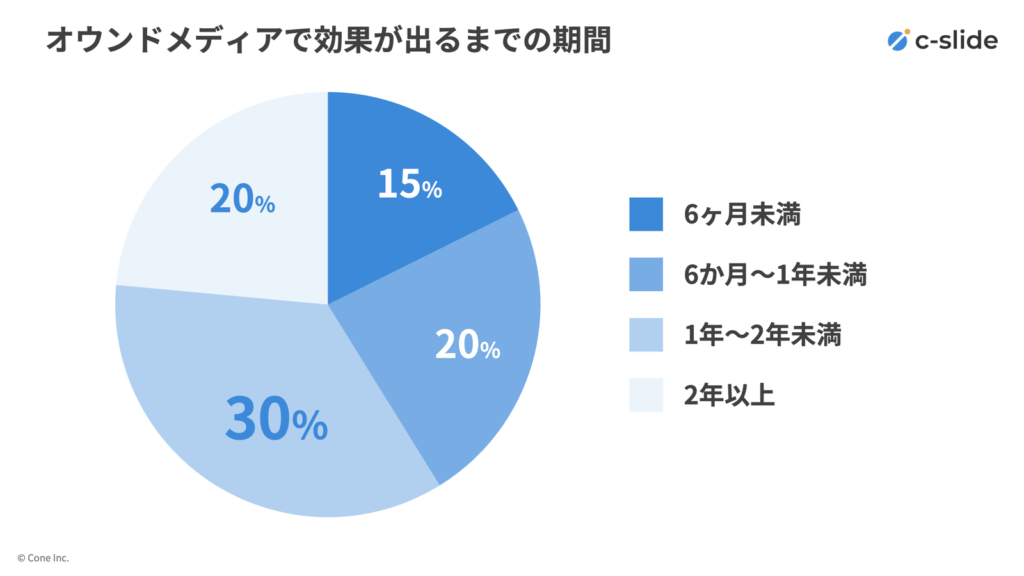

以下は、「TECH+」が行ったユーザー調査をまとめた内容です。

次に、リード獲得や問い合わせへの効果もすぐには現れません。記事を読んだユーザーが実際に資料をダウンロードしたり問い合わせをしたりするまでには、複数回の接触や情報収集が必要です。特にBtoB領域では意思決定までの期間が長いため、記事公開から成果が出るまで数か月単位の時間差が生じることがあります。

効果を早めるポイントとして、記事の公開頻度や質を意識することが挙げられます。週に1~2本のペースで新規記事を公開しつつ、既存記事のリライトや情報更新を行うことで、検索エンジンからの評価が高まり、アクセスやコンバージョンの増加につながります。また、キーワード選定や導線設計を戦略的に行うことで、記事公開直後から一定の成果が見込めるケースもあります。

以下の記事では、SEOにおける記事の更新頻度について、弊社の事例も交えながら詳しく解説しています。気になる方はぜひご覧ください。

関連記事:SEOに効くのは“更新頻度”より“質”。成果を最大化するコンテンツ戦略を解説

オウンドメディア記事の作り方・手順

オウンドメディアの記事を作る際には、単に文章を書くだけでなく、検索エンジンや読者の行動を意識した戦略的な手順が必要です。

ここでは、実際に弊社が行っているキーワード選定方法からCTA設置までの流れを解説します。

- キーワード選定

- コンバージョン設計

- 構成作成

- 原稿執筆

- CTA設置

1. キーワード選定

オウンドメディアの記事作成で最も重要なのは、狙うキーワードを正しく設定することです。キーワードは単なる検索語ではなく、読者の関心や課題を示す指標でもあります。たとえば「オウンドメディア 記事 作成」というキーワードを狙う場合、この言葉で検索する人は具体的な手順やコツを知りたい層です。一方で「オウンドメディアとは」のように広いキーワードは、概念や基礎知識を求める層に刺さります。

読者のニーズを整理すると、記事設計がさらにスムーズになります。例えば、以下の表のように検索キーワードごとに読者のフェーズを把握しておくと、記事内での深掘りポイントや導線設計に役立ちます。検索キーワードごとの具体例は以下になります。

| キーワード | 検索ボリューム | フェーズ | CV期待度 | 優先度 |

|---|---|---|---|---|

| 記事作成 | 2,300 | 認知・情報収集 | 低 | 中(導線次第) |

| 記事作成代行 比較 | 150 | 比較・検討 | 高 | 高 |

| 記事作成代行 相場 | 10 | 今すぐ依頼 | 非常に高い | 最優先 |

検索ボリュームが多いからといって、CVが発生するとは限らないことを覚えておきましょう。

キーワード選定の簡単な手順は次の通りです。

| 1. 目的の明確化 | 記事の狙いや、届けたい読者層を決める |

| 2. キーワードのリストアップ | 読者が検索しそうな語句を洗い出す |

| 3. 検索ボリューム・競合チェック | 上位表示される可能性を確認する |

| 4. 自社の強みとの照合 | 自社で提供できる情報と合致しているかを確認する |

| 5. メイン・補助キーワードの整理 | 記事構成に反映し、検索意図に幅広く対応できるようにする |

キーワード選定では、検索ボリュームが多いかだけでなく、競合の強さや読者の課題に合致しているかもポイントです。この手順を押さえることで、SEO効果を高めつつ、読者にとって価値のある記事を作成できます。

キーワード選定の具体的な方法については以下の記事で詳しく解説しています。

関連記事:SEOキーワード選定のやり方完全ガイド。5つのステップに分けて徹底解説

2. コンバージョン設計

オウンドメディアで成果を出すには、読者を自然に次の行動へ導く戦略的な設計が重要になります。

オウンドメディアにおけるコンバージョンには「間接コンバージョン」と「直接コンバージョン」の2種類があります。

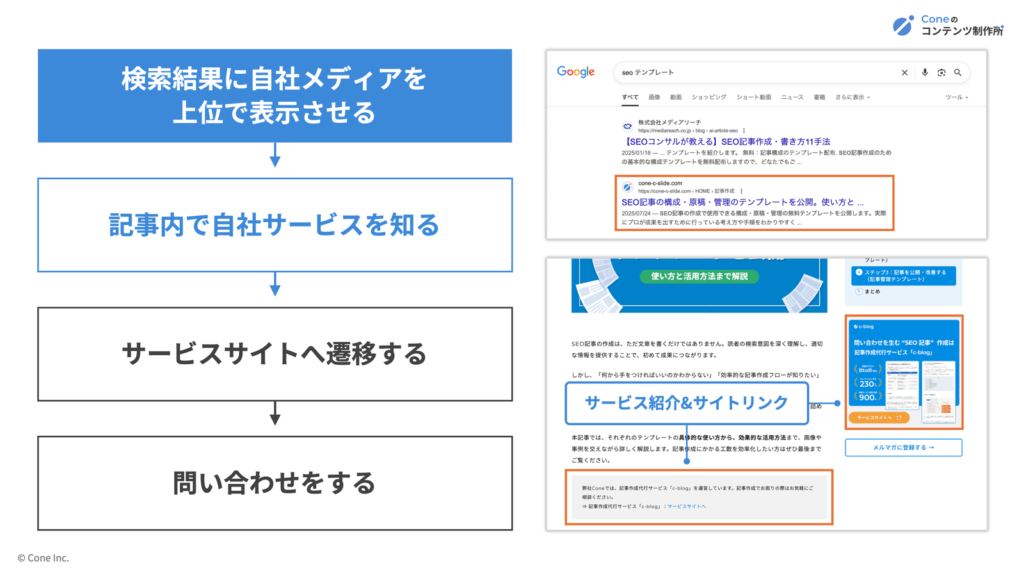

間接コンバージョンは、記事からサービスサイトや関連ページへの流入を増やすことを指します。

単なるリンクではなく、記事内の複数箇所にCTAを配置するのがポイントです。

- 記事冒頭でサービスを認知させる

- 本文中で読者の関心が高まる箇所にリンクを挿入

- サイドバーやページ端に常時視認できるバナー形式でCTAを設置

アクセス数が多く関連性の高い記事を特定することで、CTAの効果を最大化できます。

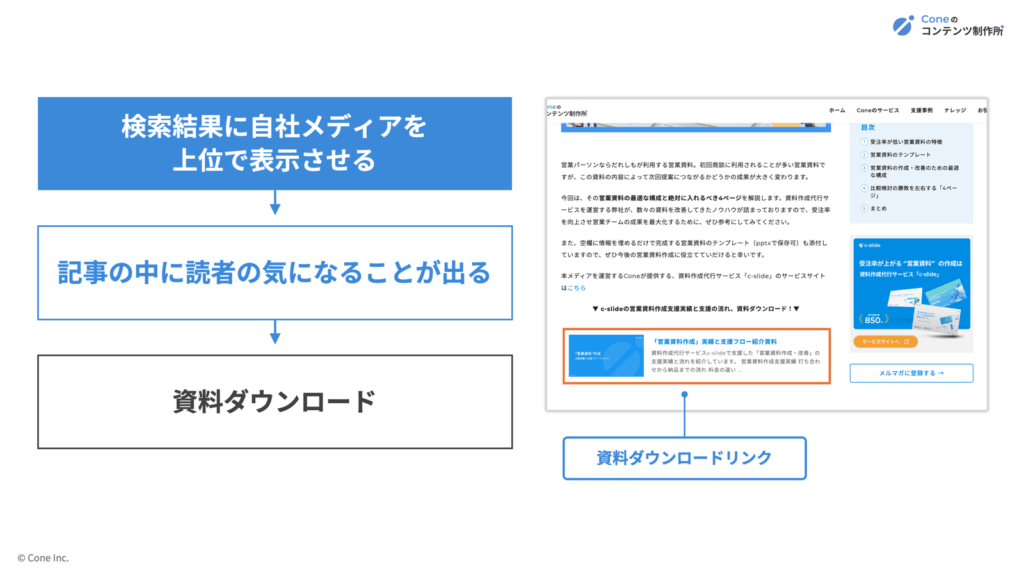

直接コンバージョンは、記事を読んだその場で資料ダウンロードや問い合わせなどの行動を促すことです。

ポイントは、読者の課題に直結した行動を起こさせることです。

- CVが発生しやすい記事を選定

- 読者が自力で解決できない課題に関連する資料を用意

- 記事文脈に沿った埋め込みフォームやCTAを設置し、ページ遷移なしで行動できるようにする

キーワードごとに、この設計を意識することで、アクセス数だけでなく、実際のコンバージョン獲得に直結する記事を作ることができます。

オウンドメディアにおけるコンバージョン設計の詳細は以下の記事で解説しています。

関連記事:オウンドメディアのコンバージョンはキーワードで決まる。CVRを劇的に改善する方法を解説

3. 構成作成

手順1で設定したキーワードをもとに、記事を作成するための構成から作成していきましょう。すぐに記事を書き始める方も多いですが、それでは十分な効果を得られない可能性が高いです。構成が記事の成果を大きく左右するといっても過言ではないので、時間をかけてでも納得のいく構成を作成しましょう。

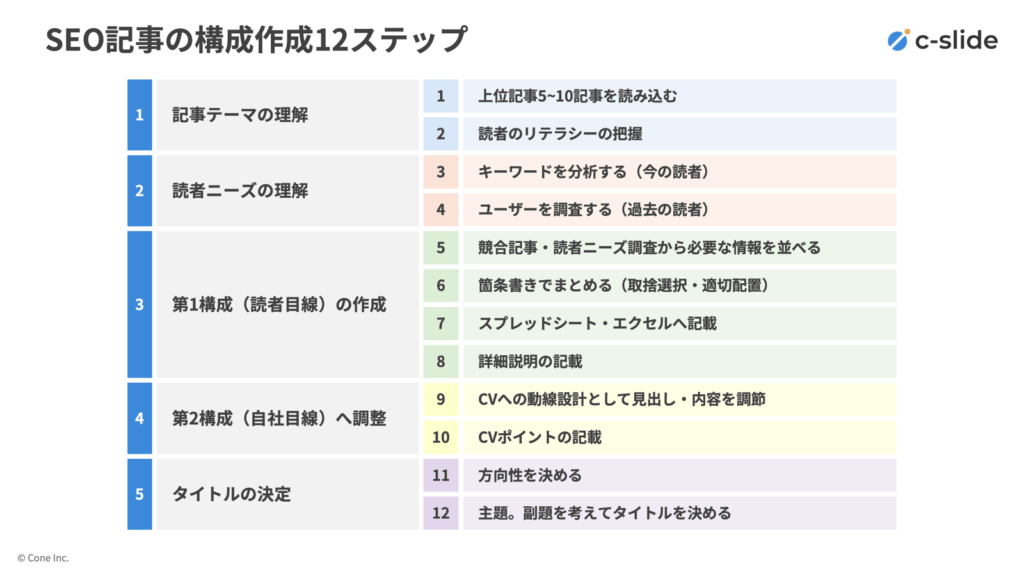

構成を作成するステップは以下になります。

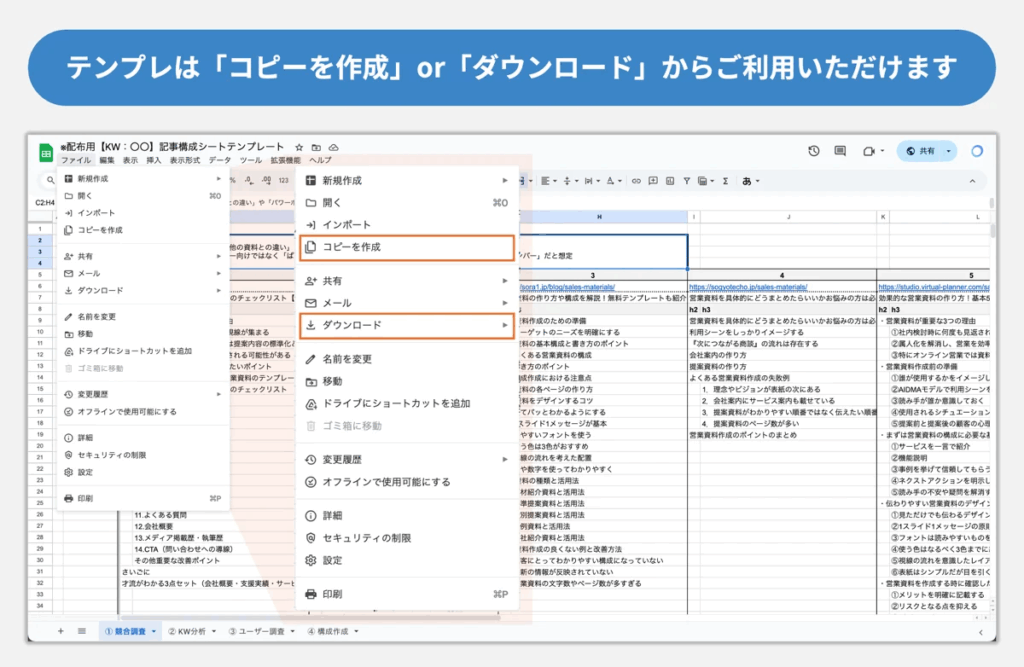

この構成作成ステップは、弊社のサービス「c-blog」で実際に使われているスプレッドシートを元に作成したものです。ブログの構成作成に役立つスプレッドシートは、以下のURLから無料でダウンロード・コピーできますので、ぜひご活用ください。

上記で紹介した構成の作り方の詳細は、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はご覧ください。

関連記事:SEO記事構成の作り方12ステップ完全版。テンプレート・チェックリスト付

4. 原稿執筆

記事の執筆は、オウンドメディア運営の中でも最も読者体験に直結する工程と言えます。どれだけ優れたキーワードや構成を準備しても、文章がわかりにくければ読者は途中で離脱してしまいます。

また、文章は単に情報を並べるだけではなく、「読者の行動を促すための設計図」として機能させることが大切です。

原稿を書くときは、検索エンジンを意識しながらも、あくまで人が読みやすく、理解しやすく、行動しやすい文章を心がけましょう。特にスマホからの閲覧が多い現在は、スクロールや視線の動きまで想定しながら作成すると効果的です。

ここでは、原稿執筆時に押さえておくべき5つのポイントを紹介します。

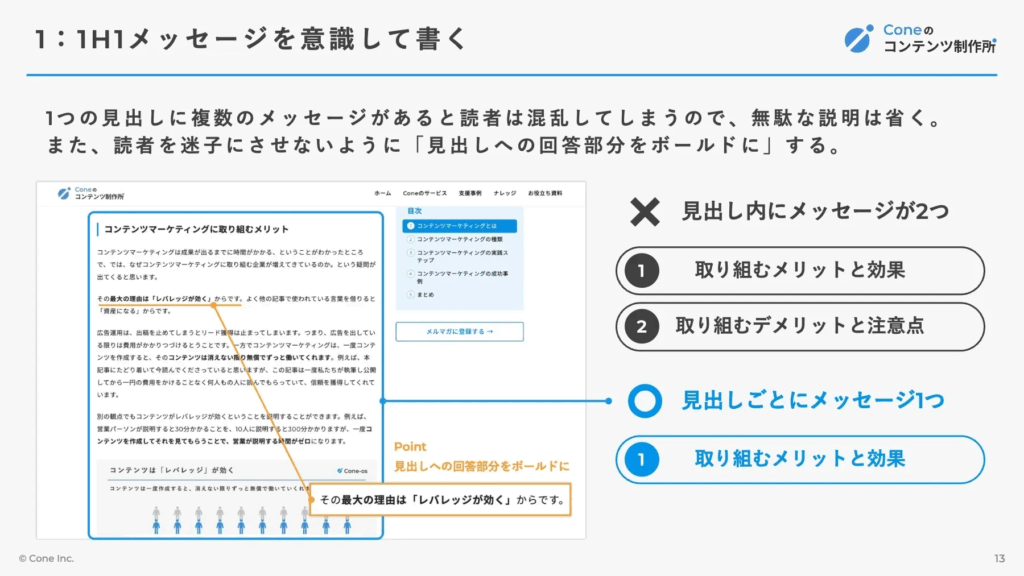

◼︎ 1見出しにつき1メッセージを意識して書く

見出しごとにテーマを一つに絞り、読者がその部分を読めば何がわかるのかを明確にします。複数の話題を詰め込みすぎると内容がぼやけ、読後感が弱くなるので注意しましょう。

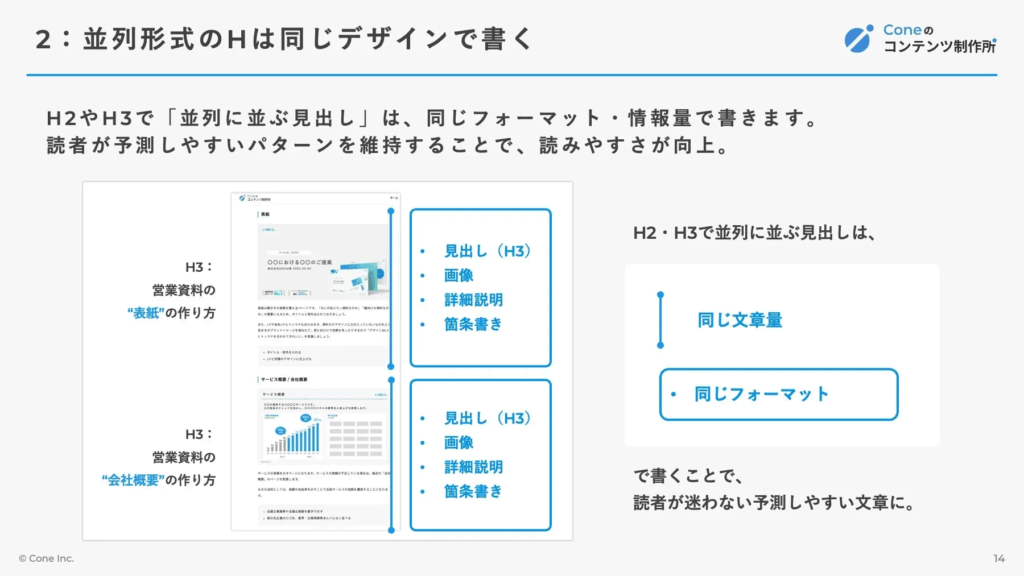

◼︎ 並列形式の見出しは同じデザインで書く

「メリット」「デメリット」や「方法1」「方法2」といった並列関係の見出しは、文体・構造・ボリューム感を揃えると比較がしやすく、理解度が高まります。

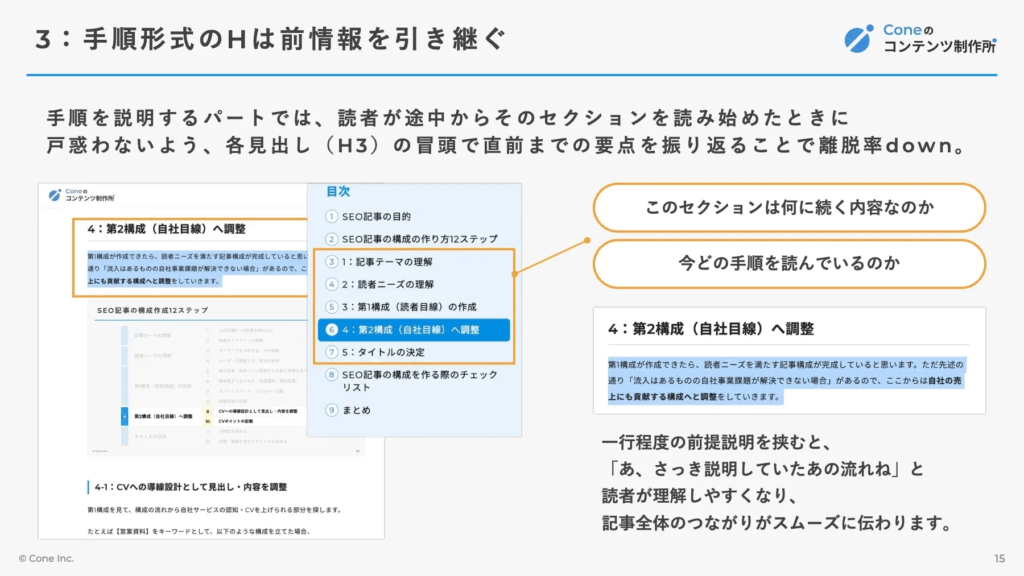

◼︎ 手順形式の見出しは前情報を引き継ぐ

ステップごとの説明では、前の工程を軽く振り返りながら次の説明へつなげることで、読者は迷わず最後まで読み進められます。

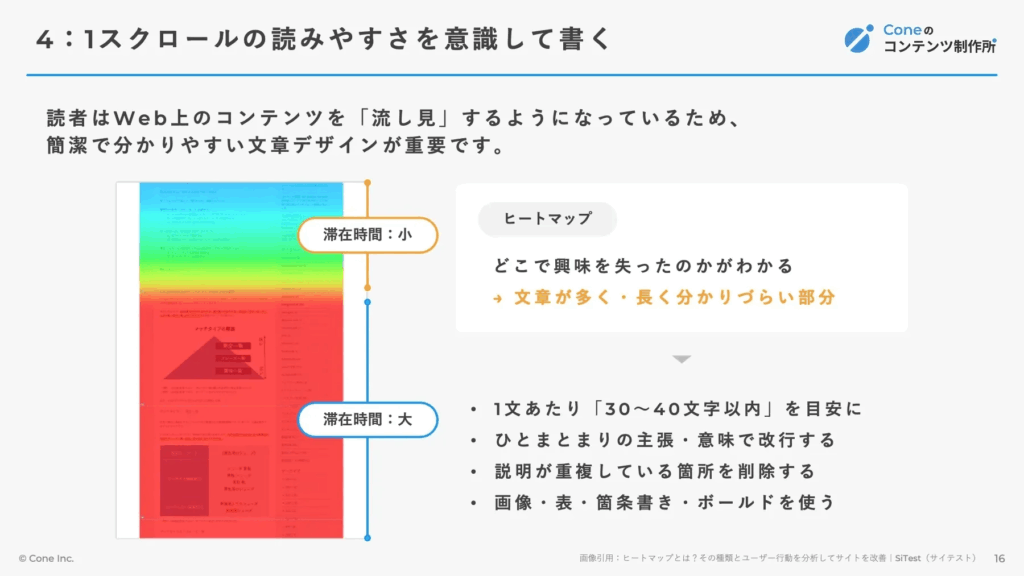

◼︎ 1スクロールの読みやすさを意識して書く

スマホでの閲覧を前提に、1スクロール内で内容をまとめるか、適度に改行・小見出しを入れて視覚的な負担を軽減できます。

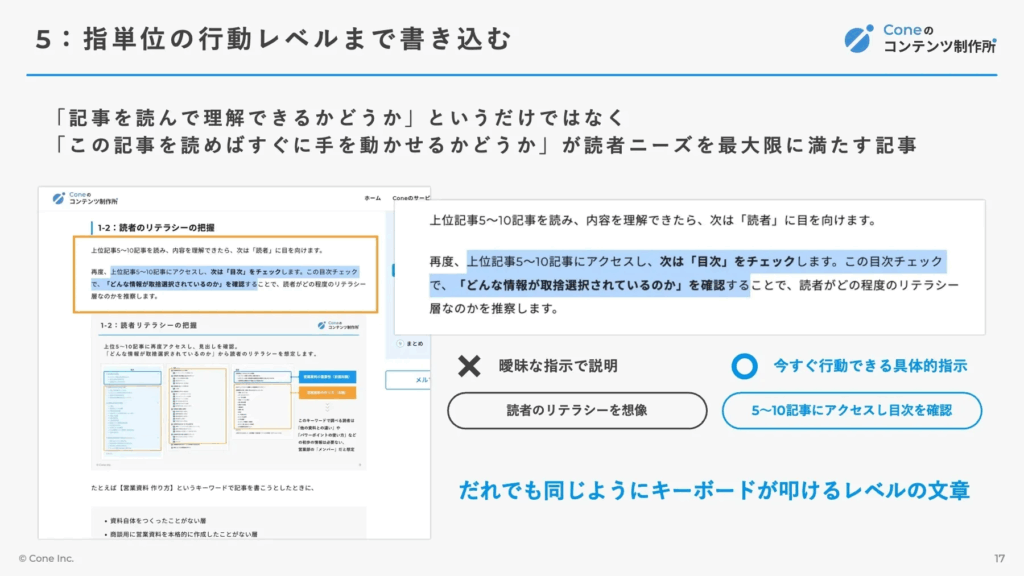

◼︎ 指単位の行動レベルまで書き込む

抽象的な説明ではなく、「このボタンをタップする」「この欄に数値を入力する」といった具体的な操作レベルまで説明すると、読者がすぐに行動できます。

以下の記事では、ここまで紹介した5つのステップをより詳しく解説しているので、気になる方はご覧ください。

関連記事:SEO記事の原稿の書き方5法則。仕組みさえわかれば誰でもわかりやすい文章がかける

5. CTA設置

CTAは、読者に「次にしてほしい行動」を促す重要な要素です。オウンドメディアの記事では、単に情報を提供するだけでなく、読者を問い合わせや資料請求、関連ページへの遷移といったアクションに導くことが求められます。まず、CTAにはどのような種類があるかを理解しておくことが大切です。

主な種類としては、資料請求やダウンロード、問い合わせ、関連ページへの誘導、セミナー・イベント案内などがあります。

- 資料請求・ダウンロード(例:無料テンプレートを入手する)

- 問い合わせ(例:30分の無料相談を申し込む)

- 関連ページへの誘導(例:詳しい事例はこちら)

- セミナー・イベント案内(例:オンラインセミナーに申し込む)

これらの種類を理解することで、記事のテーマや読者の関心に合わせて最適なCTAを選ぶことができ、無駄のない導線設計が可能になります。

次に、CTAを設置する場所も成果に大きく影響します。設置場所は、読者の行動意欲が高まるタイミングに合わせることがポイントです。一般的に効果的な位置は以下になります。

- 記事冒頭(リード文直後)

- 本文中の関連性が高い段落

- まとめ部分

- サイドバーや固定バナー

これらの位置に配置することで、読者は記事を読み進める中で自然にCTAに触れ、アクションを起こしやすくなります。また、設置場所を戦略的に決めることで、離脱防止や記事間の誘導もスムーズに行えます。

さらに、CTAで使用する文言も非常に重要です。読者が行動しやすいように、記事の文脈や読者心理に合わせて作る必要があります。効果的な文言の例は次の通りです。

- 課題提起の直後(例:この問題を解決した事例を見る)

- 手順解説後(例:今すぐ実践できるチェックリストをダウンロード)

- 成功体験紹介後(例:同じ成果を出すための無料相談はこちら)

文言を工夫することで、読者は「この資料やサービスを使えば自分の課題が解決できる」と直感的に理解でき、コンバージョン率が向上します。行動とメリットを一文で伝え、記事のテーマとCTAを必ず一致させること、そして効果の出ている記事から同テーマの記事へ横展開することも忘れてはいけません。

弊社Coneが運営する、記事作成代行サービス「c-blog」では、上記で紹介した手順をもとに記事作成を行っています。構成作成や記事作成はもちろん、CV設計などの戦略の部分からサポートいたしますので、お困りの際はお気軽ご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら

オウンドメディアの効果を最大化するリライト戦略

上記では、オウンドメディアにおける新規記事の作成方法について解説しましたが、新規記事を更新するだけでは不十分です。既存記事の順位改善やCVRを改善するためにリライトを行うことも効果的です。

オウンドメディアにおけるリライトは、既存記事をただ更新する作業ではありません。検索順位やコンバージョン率を改善し、読者にとって価値のある情報を提供するための戦略的施策となります。リライトによって、記事の情報の鮮度を保ちつつ、より多くの読者に届けることが可能になります。

◼︎ リライトの目的

リライトを行う主な目的は、検索エンジンからの評価を高めることと、読者のニーズに応えることです。具体的には以下の効果が期待できます。

| 検索順位の向上 | 情報不足や競合との差を補い、上位表示を狙う |

| CTR(クリック率)の改善 | タイトルや導入文を最適化して検索結果でのクリックを増やす |

| CVR(コンバージョン率)の向上 | 読者の行動を意図的に誘導する導線を設計し、成果を最大化 |

| 情報の鮮度維持 | 最新の情報に更新することで、Googleからの再評価を促す |

リライトの目的を明確にすることで、単なる文字修正に留まらず、戦略的な改善を行うことができます。

◼︎ リライト時のポイント

リライトの効果を最大化するためには、単に文章を直すだけでなく、分析と読者目線を組み合わせることが重要です。ポイントは以下の通りです。

| データに基づく分析 | 検索順位、アクセス数、CTRやCVRなどのデータをもとに改善箇所を特定 |

| 競合分析 | 上位表示されている競合記事の内容や構成を確認し、自社記事との差別化を図る |

| 読者ニーズへの対応 | 読者が求める情報を漏れなく提供し、満足度を高める |

| 構成の見直し | 見出しや段落の順序を整理し、記事全体を読みやすくする |

| CTAの最適化 | 資料ダウンロードや問い合わせといったアクションを自然に促す |

これらのポイントを意識してリライトすることで、SEO効果を高めるだけでなく、読者にとっても価値ある記事に進化させることができます。リライトは単なる更新作業ではなく、戦略的に成果を伸ばすための重要なプロセスです。

以下の記事では、記事のリライト方法を7つのケース別に詳しく解説しています。すでにある記事を改善し、効果を最大化させたい方は参考にしてみてください。

関連記事:SEO記事のリライト方法(7ケース解説)。検索順位UPに効く具体的なやり方を解説

コンテンツ制作所の事例

弊社が運営するオウンドメディア「コンテンツ制作所」は、資料作成や記事作成、サイト制作などの作成方法から活用方法まで、BtoBコンテンツに関する情報を発信しています。

弊社Coneでは、

を運営しており、サービスを提供する中で得たノウハウやナレッジを全てコンテンツに落とし込んで公開しています。

コンテンツ制作所の特徴は、圧倒的な上位表示率にあります。実際に、同じ業界の他社メディアと比較すると一目瞭然です。

公開している記事数自体は他のメディアより少ないですが、1~3位を獲得している記事の割合は27.1%と、他のメディアを圧倒しています。

さらに、弊社はほぼ100%のリードをインバウンドで獲得しており、記事コンテンツからも毎月安定してお問い合わせを獲得しています。

まとめ

この記事では、オウンドメディアの記事を「単なる文章」ではなく「ビジネス成果に直結する資産」へと変えるための、具体的な戦略と実践方法を解説しました。

重要なポイントをあらためておさらいしましょう。

- オウンドメディア記事の種類を理解する

- 記事数よりも質を重視する

- 成果が出るまでには時間がかかる

- 記事作成の5ステップを実践する

- 新規記事だけでなくリライトも行う

オウンドメディアは、簡単に成果が出るものではありません。しかし、この記事で紹介した戦略と手順を継続して実践することで、必ずオウンドメディアが企業の成長に貢献する強力な資産となります。

もし、リソース不足やノウハウの不足でお困りの場合は、記事作成代行サービス「c-blog」が記事作成から戦略設計までサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。

c-blogの「SEO記事無料相談」問い合わせフォーム

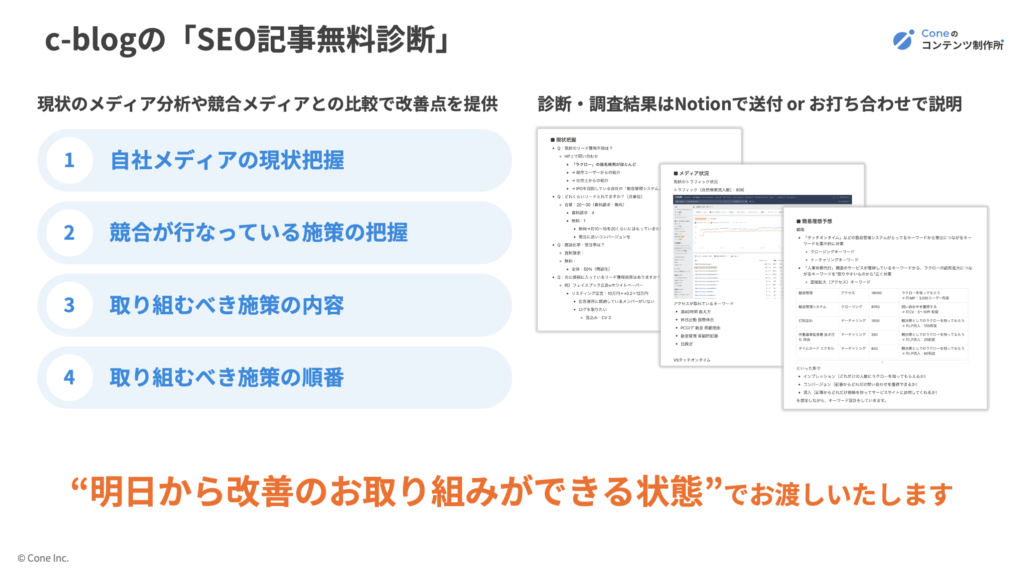

c-blogではSEO記事の無料診断を行っており、競合メディアとの比較から改善点をNotionやお打ち合わせにてご共有させていただきます。

毎月限定5社のみの対応となりますので、気になる方は以下のお問い合わせフォームよりお進みください。