SEOキーワード選定のやり方完全ガイド。5つのステップに分けて徹底解説

「自社メディアを立ち上げたいがどんなコンテンツを用意すべきか分からない」

「キーワード選定をしたいが方法が分からない」

そんな悩みを抱えていませんか?

SEOにおいて、キーワード選定はコンテンツ設計の出発点であり、検索意図に合った記事を作るための“土台”です。

どれだけ質の高い記事を作っても、検索されないキーワードや、意図とズレたキーワードを選んでしまっては、順位もCVも伸びません。

本記事では、SEOにおけるキーワード選定の重要性と、成果につながる選定の具体ステップを解説します。

実際に私たちConeでも使っているノウハウや、無料で使えるおすすめツール、失敗しやすいポイントまで余すことなく紹介します。

本記事では、SEOキーワード選定の重要性から、具体的な5つのステップ、さらに無料ツールやよくある失敗例まで、SEO初心者でも実践できるよう徹底的に解説します。

弊社は、記事作成代行サービス「c-blog」を運営しています。記事作成でお困りの際はお気軽にご相談ください。

⇒記事作成代行サービス「c-blog」のサービスサイトはこちら

目次

なぜSEOにおいて「キーワード選定」が重要なのか

SEO対策において、キーワード選定は“最初にして最大の分岐点”とも言えるほど重要です。どんなに質の高い記事を作っても、「誰の」「どんな検索意図」に応えるものなのかが曖昧であれば、検索順位もコンバージョン(CV)も思うように伸びません。

たとえば、自社のサービスを知ってほしいのに「情報収集段階」のキーワードばかりを狙っていたり、CVに近いキーワードを狙ったのに、コンテンツの中身がニーズとズレていたり。

こうした“意図のズレ”が生じると、検索ユーザーの満足度は下がり、結果としてGoogleの評価も上がらなくなります。

検索意図に合わないコンテンツは順位もCVも伸びない

SEOにおいてGoogleが最も重視しているのは、「検索ユーザーのニーズを満たすこと」です。つまり、キーワード=ユーザーの悩みや目的の“入り口”であり、それに応える形でコンテンツが設計されていなければ、そもそもSEOとして機能しません。

例えば、

- 「コンテンツマーケティング とは」で検索している人は、まだ概念を知りたい段階

- 一方で「コンテンツ制作 代行 比較」で検索している人は、サービス検討段階

このように、同じ領域でもキーワードごとに検索意図は大きく異なります。

その意図を正しく捉えずに記事を書いてしまうと、読まれない・刺さらない・成果が出ないとなってしまうので注意しましょう。

キーワード選定が成果(流入・CV)に直結する理由

逆に言えば、適切なキーワードを選べば、読まれる可能性も高まり、CVにもつながりやすくなるということです。

以下は実際によくある選定ミスと、その影響です。

| キーワード選定の精度 | 想定される結果 |

|---|---|

| ボリュームが大きいが意図が浅いKWばかり狙う | アクセスはあるがCVにつながらない |

| 意図は深いが誰も検索していないKWを狙う | 書いてもほぼ流入がない |

| 競合が強すぎるKWを選ぶ | 順位が上がらず読まれない |

SEO記事は、単に「検索されること」ではなく、「正しいユーザーに届き、行動してもらうこと」が目的ですよね。そのためには、ビジネス視点とユーザー視点をかけ合わせたキーワード選定が不可欠ということです。

「1ニーズ1コンテンツ」の原則

SEOにおける「1ニーズ1コンテンツ」とは、1つの検索キーワード(=1つの検索意図)に対して、1つの記事で答えるという原則です。なぜこの考え方が重要かというと、検索ユーザーは明確な目的を持ってGoogle検索をしているからです。

たとえば、

| 検索キーワード | 読者のニーズ |

|---|---|

| 記事作成 外注 相場 | いくらかかるのか知りたい |

| 記事作成 外注 メリット | 外注する価値があるのか知りたい |

| 記事作成 外注 デメリット | リスクを知りたい・失敗したくない |

これらはすべて「記事作成 外注」に関するキーワードですが、読者の関心やフェーズは微妙に異なります。

ここで複数のニーズを1つの記事に詰め込んでしまうと、

- 相場が気になって検索したのに、メリットばかり書かれていて知りたいことが載ってない

- 結局この記事で何がわかるのかピンとこない

となってしまいます。結果的に離脱率が上がり、検索エンジンからの評価も下がってしまいます。

理想は、下記のように1つのニーズごとに1つのコンテンツを用意することです。

| 検索キーワード | コンテンツの目的 |

|---|---|

| 記事作成 外注 相場 | 外注するといくらかかる?相場や内訳の紹介 |

| 記事作成 外注 メリット | 外注することで得られる具体的な価値 |

| 記事作成 外注 デメリット | 外注の失敗リスクや注意点の紹介 |

このように分けることで、それぞれのキーワードで検索上位を狙いやすくなり、検索者にとっても満足度の高いコンテンツになります。

SEOキーワード選定をするための5ステップ

ここからは、実際にSEOキーワードを選定するための具体的な手順を、5つのステップに分けて解説していきます。

SEOで成果を出すためには、「とりあえず思いついたキーワード」で記事を書くのではなく、検索意図や購買フェーズを読み解きながら、構造的にキーワードを設計していくことが欠かせません。

このパートでは、Coneが実際に行っているキーワード設計のプロセスをベースに、誰でも実践できる形で再現したステップをご紹介します。

- メインキーワードを設定する

- サブキーワードを選定する

- 購買ファネルで分類し、成果に直結するKWを選ぶ

- キーワードツリーとトピッククラスターを構築する

- 優先度を決める

STEP1:メインキーワードを設定する

SEOキーワード選定の第一歩は、「メインキーワード」を1つ決めることです。このメインキーワードはメディア・コンテンツの主軸となるものであり、検索エンジンにも読者にも「このメディアは何について配信しているのか」を伝える役割があります。

このステップでは、「そもそも何をキーワードの起点にすべきか?」という根本から、ビジネス成果に直結するメインキーワードをどう見つけるかを解説していきます。

1-1 自社のサービス領域に沿って「キーワードの土台」を決める

一番基本となるのは「自社がどんなサービスを提供しているのか」から考えるということです。

オウンドメディアで配信するSEO記事は、将来的にそのサービスへの問い合わせ・受注につながることが目的なので、サービスに直結しないキーワードを追いかけても、本質的な成果にはつながりません。

例えば、弊社Coneの場合は「資料作成代行サービス」「記事作成代行サービス」「Web制作サービス」を提供しています。この場合、メインで狙うべきキーワードは以下のようになります。

| 資料作成代行サービス | ・パワポ ・資料作成 など |

| 記事作成代行サービス | ・記事作成 ・オウンドメディア運用 など |

| Web制作サービス | ・サイト作成 ・オウンドメディア構築 など |

このように、まずは自社が提供している商品・サービスの「まわり」にある検索ニーズを整理し、その中から配信していきたい適切な「メインキーワード」を選定するのが基本です。理由はシンプルで、検索ユーザーとの接点を、そのまま商談につなげるためです。

例えば、「SEO記事 書き方」と検索する人がいたとして、

- 自社がSEO記事の代行サービスを提供していれば、ノウハウと共に導入案内を差し込める

- 全く関係のないサービスしか扱っていない場合、集客はできてもCVにはつながらない

つまり、SEOで成果を出す=単に流入を増やすことではなく、「正しい人に見つけてもらうこと」が重要ということです。

1-2 検索volや難易度を確認する

提供するサービスにまつわるキーワードが大事だと説明しましたが、何でもかんでもメインキーワードにして良いわけではありません。

なぜなら、誰にも検索されていないキーワードで記事を書いても、流入も成果も得られないからです。

そのため、メインキーワードを候補として挙げたら、必ず以下の2点を確認しましょう。

- そのキーワードは月にどれくらい検索されているのか(=検索ボリューム)

- 上位表示を狙えるだけの難易度か(=SEO難易度)

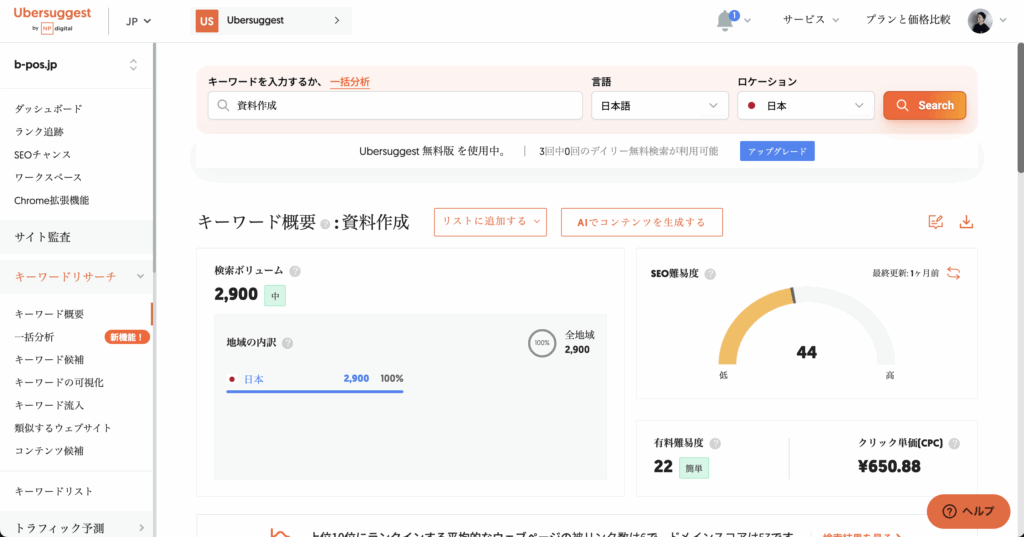

この2つはは無料で使用できるツール「Ubersuggest(ウーバーサジェスト)」を使用することで確認することができます。

「Ubersuggest」は誰でも無料で使えて、検索ボリューム・難易度・関連KWなどを簡単に調べられるツールです。

Ubersuggestで確認できることは以下になります。

| 指標 | 意味 | 見るべきポイント |

|---|---|---|

| 検索ボリューム | そのKWが月間で何回検索されているか | 多ければ良いとは限らない(詳細後述) |

| SEO難易度 | 検索上位に出る難しさ(0〜100) | 50以上は競合強め。初心者は30〜45くらいが狙い目 |

| 有料難易度 | Google広告での入札競争度 | 高い=商用価値がある可能性大 |

| CPC | 広告費の単価(クリック単価) | 高い=コンバージョンに近いKWの可能性 |

使い方は簡単で、上記画像の「ドメインかキーワードを入力」の検索窓に、調べたいキーワードを入れるだけです。今回は「資料作成」というキーワードを検索してみます。

最初に確認できるのが「検索ボリューム」と「SEO難易度」です。

資料作成の場合、このキーワードは1ヶ月間で2,900回ほど検索されているということなので、一定のニーズがあるキーワードであることが分かります。また、SEO難易度は44なので、上位表示にはある程度の質と被リンクが必要ということがわかります。「どれくらい検索されているか」だけでなく、「どの程度競争があるか」もセットで確認しましょう。

このように、自社が提供するサービスにまつわるキーワードを洗い出し、ツールで詳細分析を行いながらメインキーワードを設定しましょう。

STEP2:サブキーワードを選定する

メインキーワードが決まったら、次に行うのが「サブキーワード(関連キーワード)」の選定です。サブキーワードとは、メインキーワードと関連性の高い語句や、検索意図を補完・深掘りするキーワードのことです。

たとえば、メインキーワードが「資料作成」の場合、以下のようなサブキーワードが考えられます。

- 「資料作成 テンプレート」

- 「営業資料 作り方」

- 「提案資料 デザイン」

- 「資料作成 代行 料金」

これらはすべて、検索ユーザーが「資料作成」に関して持つ具体的な課題や疑問、ニーズを表しています。

この段階では、まだ厳選せず、とにかく幅広く関連キーワードを収集することが目的です。「精査はあとでやる」と割り切って、最初は量を重視しましょう。

サブキーワードは以下の方法で設定しましょう。

2-1 ツールで選定する

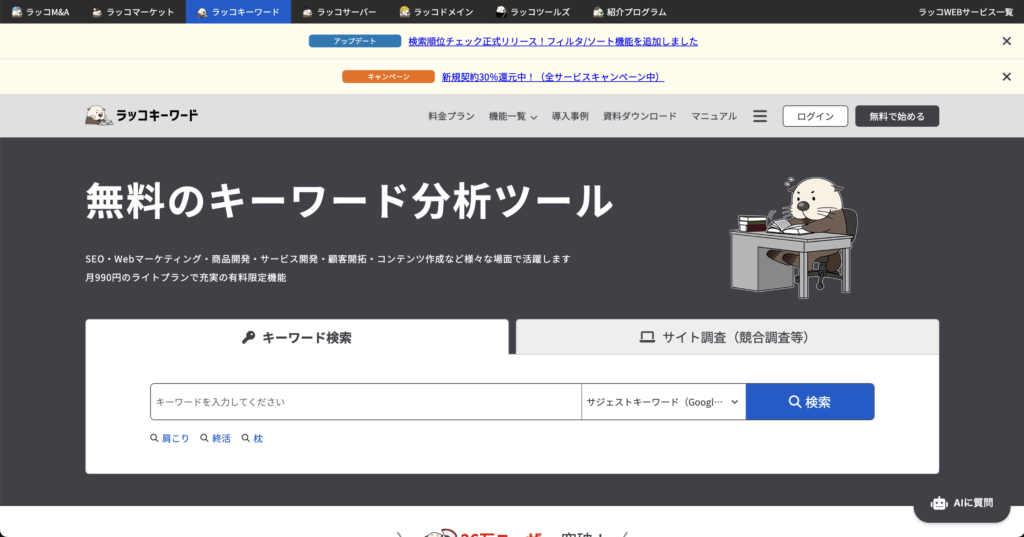

先ほど紹介した「Ubersuggest」でもサブキーワードを確認することがでいますが、ここでは「ラッコキーワード」を使用してサブキーワードを確認してみます。

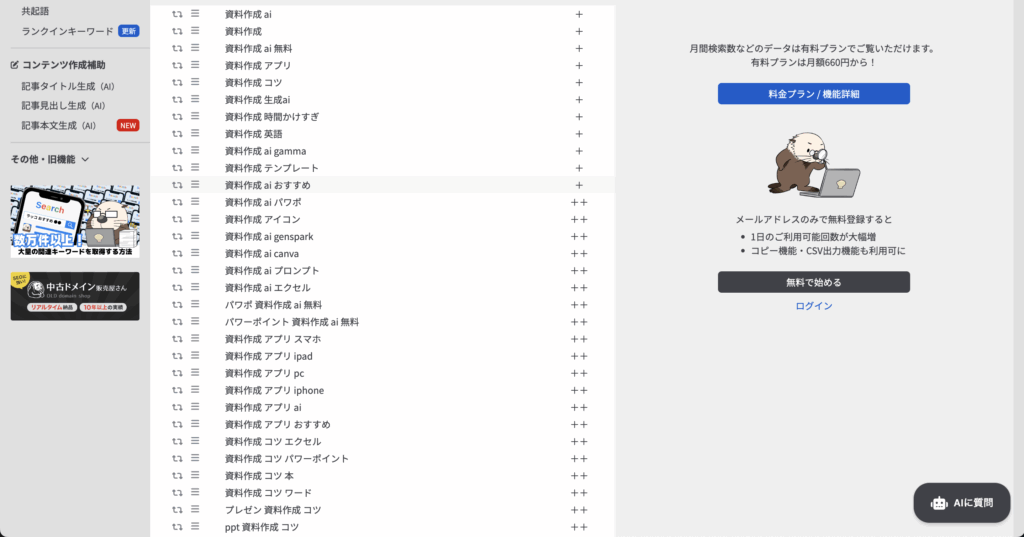

ラッコキーワードでは、サジェストキーワードの取得や関連する質問の抽出などを行う事が出来ます。実際に「資料作成」で検索してみると、以下のようなサジェストキーワードを出してくれます。

ツールを活用することで、瞬時にサブキーワードを検索することができます。

また、このサブキーワードは競合のメディアからも出すことができ、これもツールを使用して出すことがでいます。競合が狙っているキーワードを確認するためには「ruri-ko」が便利です。

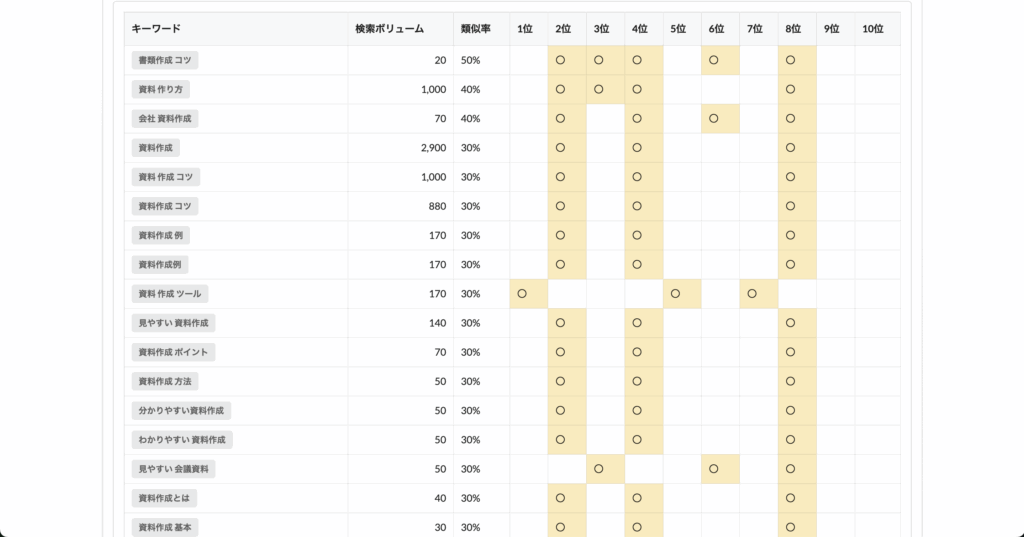

ruri-coでは、キーワードの類似率などの情報を確認することができ、キーワード分析と競合分析が可能です。実際に「資料作成」で検索してみると以下の画面が表示されます。

このように検索ボリュームや類似率(キーワード同士の意味的な近さ)を確認できます。この類似率が高いほど、同じ記事内やトピッククラスタでまとめて狙いやすいということがわかります。

また、黄色マーカー付きのセルは、該当キーワード(資料作成)で上位10位内にランクインしている記事が獲得しているキーワードを表しています。さらに、黄色マーカーがついていないキーワードは、まだ上位表示を取れていない、つまり伸びしろがあるキーワードです。

たとえば、検索ボリュームが多いのに黄色マーカーが付いていない「資料作成 方法」や「資料作成 ポイント」などは、新規記事作成の優先候補として挙げられます。

ツールを使えば効率的に関連キーワードを収集できますが、それだけでは検索意図を完全に把握することはできません。ツールが拾ってくるのはあくまで「表面的な人気ワード」ということを覚えておきましょう。一方で、現場の一次情報や競合の構成をもとにサブキーワードを選定すれば、検索ニーズにより深く刺さるコンテンツ作りが可能になります。

以下では、ツール以外でサブキーワードを拾うための方法を紹介していきます。

2-2 顧客の悩み・課題をヒアリングして拾う

顧客と接する機会がある人(営業・カスタマーサポート・ディレクターなど)が持っている生の声こそが、もっとも信頼できるキーワードソースです。

例えば、以下のような声がある場合はキーワード候補になることが多いです。

- 何から手をつければいいか分からない

- 他社の事例を参考にしたい

- 提案資料を1枚にまとめたいけどコツがある?

- 資料を外注したいけど、どの範囲までやってくれるの?

これらの会話の中から、以下のようなサブキーワードが導き出せます。

| 会話の中の言葉 | サブキーワード候補 |

|---|---|

| 他社の事例が見たい | ホワイトペーパー 事例、営業資料 事例 |

| 提案資料を短くまとめたい | 提案資料 構成、提案資料 作り方 |

| 外注の範囲が知りたい | 資料作成 代行 範囲、資料作成 外注 流れ |

また、営業日報やCSの問い合わせ履歴、商談メモなどを見返して、よく出てくるフレーズをメモしておくことでも、キーワード選定のヒントにもなります。

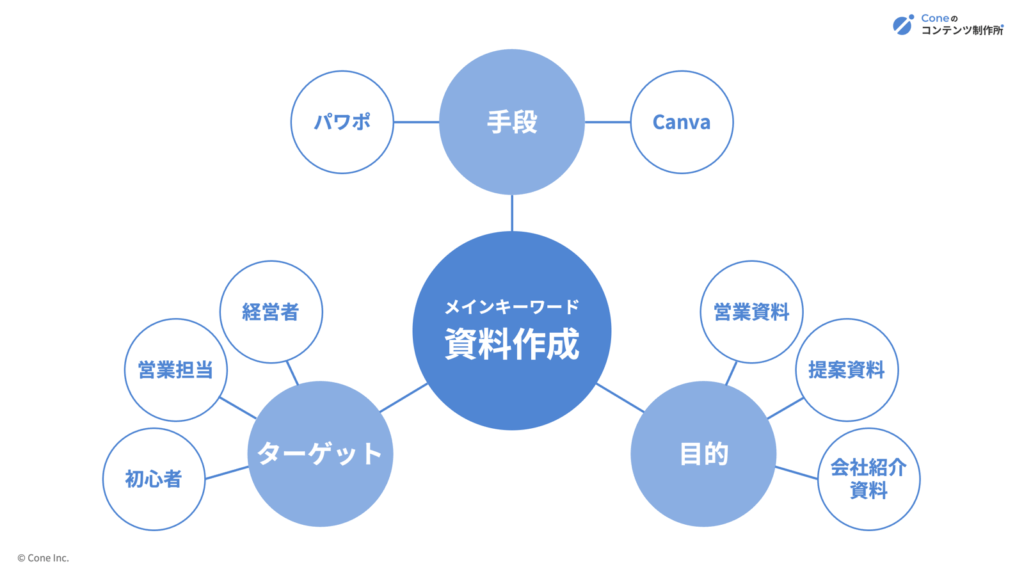

2-3 マインドマップを使ってキーワードを広げる

マインドマップとは、あるテーマを中心にして、そこから関連トピックを放射状に展開する思考整理の方法のことを指します。

- 中心に「メインキーワード(例:資料作成)」を配置

- 外側に、目的・ターゲット・手段などの切り口で言葉を展開

- 各ブロックごとにさらに具体的な疑問や言葉を広げる

ここから、以下のような具体的なサブKWが見えてきます。

- 営業資料 作り方

- Canva 資料作成 方法

- 資料作成 パワポ 初心者

このマインドマップは、紙に書くのはもちろん、ホワイトボードや無料のマインドマップツール(例:XMind / MindMeister)を使うと効率的に行うことができます。

2-4 競合サイトの記事構成・見出しを参考にする

上位表示されている競合記事は、すでに検索ユーザーのニーズをある程度満たしている状態です。ということは、その構成・見出しを分析することで、有効なサブキーワードを逆算できるということになります。

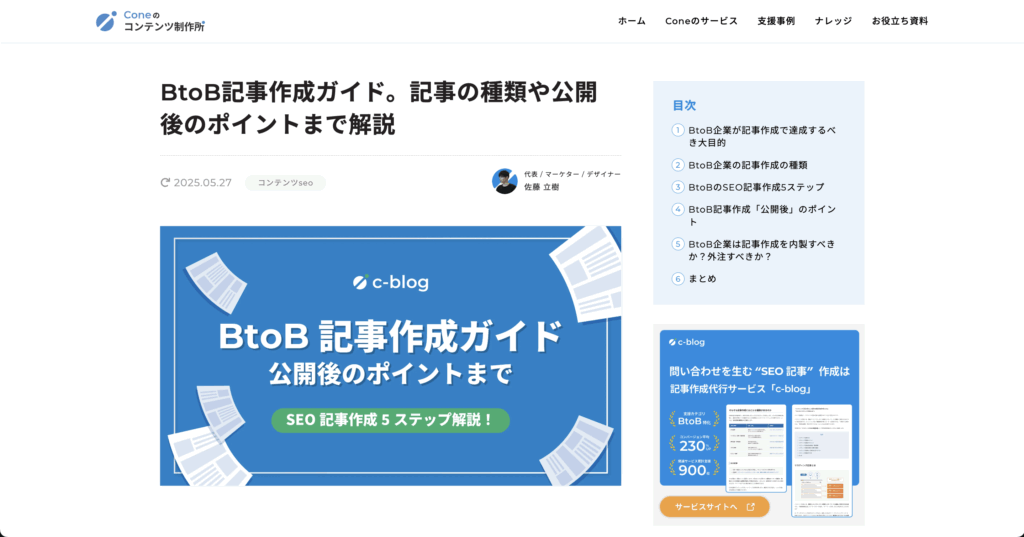

ここでは、弊社のコンテンツを競合として見立てて、どのようにキーワードを抽出できるのかを具体的に解説していきます。

まず、見出し構成はいいかのようになっています。

- BtoB企業が記事作成で達成するべき大目的

- BtoB企業の記事作成の種類

- BtoBのSEO記事作成5ステップ

- BtoB記事作成「公開後」のポイント

- BtoB企業は記事作成を内製すべきか?外注すべきか?

- まとめ

この見出し群をもとに、それぞれが想定する検索ニーズと、そこから導けるサブキーワードを整理してみましょう。

| 見出し | 想定される検索意図 | 検出できるサブキーワード例 |

|---|---|---|

| 1 | 記事を去る意味や目的を知りたい | ・BtoB 記事作成 目的 ・コンテンツマーケティング 目的 |

| 2 | どんな種類があるのか | ・BtoB 記事 タイプ ・記事 作成 種類 ・記事 ターゲット別 |

| 3 | やり方や手順が知りたい | ・BtoB 記事作成 方法 ・SEO記事 作り方 ・記事作成 フロー |

| 4 | 更新や改善、拡散のコツが知りたい | ・記事 公開後 運用 ・記事 更新 頻度 ・SEO リライト 方法 |

| 5 | 自社でやるか外注するか判断したい | ・記事作成 内製 外注 比較 ・記事 外注 メリット デメリット |

上記のように、1つ1つのH2見出しは「読者が知りたいこと=検索意図」として整理できます。

STEP3:購買ファネルで分類し、成果に直結するKWを選ぶ

キーワードを集めたあとは、やみくもにコンテンツを作るのではなく、「このKWはどのフェーズの読者に向けたものか」を判断していく必要があります。

なぜなら、検索ボリュームが大きいキーワード=コンバージョン(CV)につながるキーワードとは限らないからです。

ここでは集めたキーワードをフェーズごとに分類する方法を解説します。

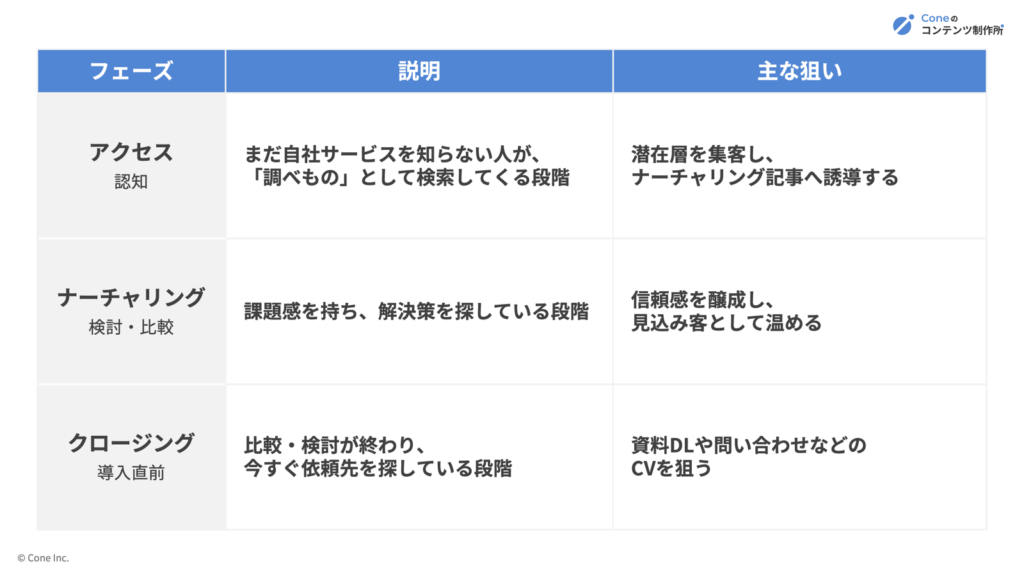

3-1 アクセス・ナーチャリング・クロージングの3分類で考える

Coneでは、BtoBマーケティングにおけるSEOキーワードを、以下のように3つの目的に分けて分類しています。

アクセス(認知・問題意識のフェーズ)

この段階のユーザーは、まだ自社のサービスを知らず、情報収集をしている段階です。課題は漠然としており、「そもそも何が必要なのか」「どんな方法があるのか」を調べている段階です。たとえば、「オウンドメディアって意味ある?」「記事の書き方ってどうすればいい?」といった疑問が中心です。

このフェーズで狙うキーワードは、たとえば「オウンドメディア メリット」「記事作成 書き方」「SEO コンテンツとは」など、テーマの全体像や必要性を伝えるようなものです。

コンテンツの目的は、潜在層に課題の存在を気づかせ、今後のナーチャリングやCVにつなげるための“入り口”をつくることです。検索数は多い傾向にありますが、直接CVにはつながりにくいため、ナーチャリング記事や資料DL記事への導線を設ける工夫が必要です。

ナーチャリング(興味・比較フェーズ)

この段階のユーザーは、自分の課題を明確に認識しており、どのような解決手段があるかを調べています。「記事作成を外注したらどうか」「他社はどのようにやっているのか」「費用や効果はどうなのか」といった検討を始めている段階です。

たとえば、「記事作成 代行 比較」「記事作成 内製 外注」「ホワイトペーパー 書き方」「コンテンツマーケティング 成功事例」といったキーワードが該当します。

このフェーズでは、ユーザーの検討を後押しし、信頼を高めるコンテンツが必要です。自社ならではの強みや、他社との違い、失敗しない選び方などを伝えることで、「この会社に相談してみよう」と思ってもらう状態に近づけるのが目的です。リード獲得にもつながる重要なフェーズです。

クロージング(サービス検討・導入直前フェーズ)

この段階のユーザーは、サービス導入を強く検討しており、「どこに依頼するか」を最終判断しようとしている状態です。たとえば、「記事作成代行の相場が知りたい」「実績がある会社を探している」「比較して最終的に決めたい」といったニーズを持っています。

検索されるキーワードは、「記事作成 代行 相場」「コンテンツ制作 外注 おすすめ」「BtoB 比較サイト」「ホワイトペーパー 制作会社」などが中心です。

このフェーズのコンテンツは、検索ボリュームは少ないかもしれませんが、コンバージョン率が非常に高いのが特徴です。直接サービスページへの導線を設けたり、問い合わせボタンや資料DLのCTAをしっかり配置することで、高確率でCVにつなげることができます。競合との比較表や事例、料金プランなど、導入直前の判断を後押しする情報を丁寧にまとめることが重要です。

STEP4:ChatGPTで内部リンク戦略を設計する

ここまでで、メインキーワード・サブキーワードを収集してきました。

このステップでは、これらのキーワードをどのようにコンテンツに落とし込み、内部リンクでつなげるかを戦略的に設計します。この設計作業を「内部リンク戦略」と呼びます。内部リンク戦略は、読者の導線を最適化し、サイト全体のテーマ性を明確にすることで、回遊率の向上・直帰率の改善・SEO効果の最大化が期待できます。

しかし、自力で行うとなると相当の労力が必要となります。

ChatGPTを使えば、収集したキーワードをフェーズごとに分類し、ユーザーの行動動線に沿った内部リンク構造を自動で設計することができます。

たとえば、以下のようなプロンプトを入力します。

以下のメインキーワードとサブキーワードをもとに、フェーズ別のコンテンツ設計と内部リンク構造を提案してください。

■メインキーワード:

[ここにメインKWを入力]

■サブキーワード一覧:

[ここにサブKWを箇条書きで入力]

■目的:

3つの検索フェーズ(アクセス/ナーチャリング/クロージング)に分類し、それぞれの記事タイトル案と、どの記事からどこへリンクさせるとユーザーの導線として自然かを設計してください。

■検索フェーズの定義:

アクセス(認知・問題意識)=課題が漠然としている / 情報収集中

ナーチャリング(興味・比較)=課題認識が明確 / 手段を検討中

クロージング(検討・導入直前)=サービス導入を強く検討 / 比較・決定段階

■出力形式:

各フェーズの想定ユーザー状態

各フェーズに属するキーワード一覧

各キーワードに対応する記事タイトル案

各記事が内部リンクでつながる構造(箇条書き or ツリー構造)

■注意点:

ナーチャリング記事からクロージング記事に誘導するような導線を含めてください。

検索フェーズを意識しながら、ユーザーが自然に遷移できるように設計してください。

ためにし、「記事作成」をメインキーワードとし、このプロンプトに入力してみました。その回答が以下になります。

✅ 1. 各フェーズの想定ユーザー状態

アクセス(認知・情報収集):「記事を書きたい」「なんとなく必要そう」

ナーチャリング(興味・比較):「外注した方がいいかも?」「どうやって頼む?」

クロージング(導入・決定):「どの代行会社がよいか決めたい」

✅ 2. 各フェーズに属するキーワード一覧

◼︎ アクセスフェーズ

・記事作成 書き方

・記事作成 コツ

・ホワイトペーパー 書き方

・SEOコンテンツとは

◼︎ ナーチャリングフェーズ

・記事作成 内製 外注

・記事作成 外注 メリット

・コンテンツマーケティング 成功事例

◼︎ クロージングフェーズ

・記事作成 料金 相場

・記事作成 代行 比較

✅ 3. 各キーワードに対応する記事タイトル案

◼︎ アクセス(認知・情報収集)

記事作成 書き方:【初心者向け】記事作成の書き方ガイド|構成・見出し・本文の基本

記事作成 コツ:読まれる記事にするための7つのコツ|プロが教えるライティング術

ホワイトペーパー 書き方:ホワイトペーパーの正しい書き方|構成・文体・活用シーンまで解説

SEOコンテンツとは:SEOコンテンツとは?仕組み・目的・効果的な作り方をわかりやすく解説

※以下省略

✅ 4. 内部リンク構造(遷移設計)

◆ ツリー構造での導線設計

markdownコピーする編集する【アクセスフェーズ】

├─ 記事作成の書き方ガイド

│ └─ → 読まれる記事にするためのコツ

│ └─ → SEOコンテンツとは?

│ └─ → ホワイトペーパーの書き方

│

└─ すべてのアクセス記事に以下へのリンクあり:

└─ → 記事作成は内製すべき?外注すべき?

└─ → 記事作成を外注する5つのメリット

└─ → BtoBコンテンツマーケティング成功事例10選

【ナーチャリングフェーズ】

├─ 記事作成は内製?外注?

│ └─ → 外注のメリット

│ └─ → 成功事例10選

│ └─ → 記事作成代行会社10社比較

│

└─ すべてのナーチャリング記事に以下へのリンクあり:

└─ → 記事作成料金相場と依頼の注意点

【クロージングフェーズ】

├─ 記事作成代行会社比較

│ └─ → 各社の料金詳細記事へリンク

│

└─ 記事作成料金相場

└─ → 導入前のチェックリスト記事(※今後追加推奨)

✅ 補足:内部リンク設計のポイント

パンくずリスト的なリンクも有効:「記事作成全体の流れが知りたい方はこちら」のようにピラーページへ戻す動線を各記事に用意

すべてのアクセス記事末尾にCTAリンク:「外注か内製か迷っている方はこちら」などナーチャリング記事へ

ナーチャリング記事には事例記事や比較記事の導線:「実際に外注してうまくいった事例はこちら」

クロージング記事にはCV導線:「無料相談はこちら」「お見積もり依頼はこちら」など明確なCTA設置

このようにChatGPTを活用すれば、検索フェーズに応じた記事構成と内部リンクの接続性が一目で整理できます。さらに、トピック同士の重複やカニバリを避けながら、ユーザーの心理と検索行動に寄り添った設計が可能になります。

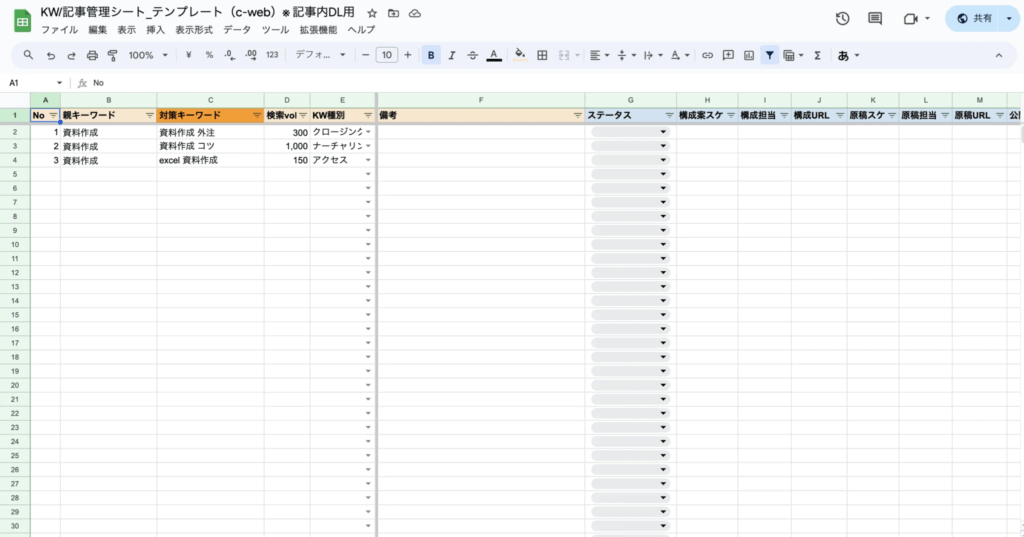

ChatGPTで構造を設計したら、スプレッドシートに整理して可視化・運用管理していきましょう。以下は実際に弊社Coneでも使用している記事管理シートです。

記事管理シートのテンプレートはこちらからコピペで作成いただけますので、必要であればご活用ください。

⇒ 記事管理シートテンプレート(Googleスプレッドシート)

※ 本テンプレートでは編集ができないため、実際に活用する場合は左上の「ファイル」タブから「コピーを作成」してご利用ください。

STEP5:優先度を決める

記事をどの順番で作るかは、SEO施策全体の成果に大きく影響します。ここでは、「何から書くべきか」を判断するために大切な2つの視点について解説します。

5-1「CVに近いキーワード」を優先する

キーワードを選ぶときに多くの人が陥るのが、「検索ボリュームが多いものから書くべきだ!」と考えてしまうことです。しかし、実際のところ、それだけで決めると“アクセスは増えたけど、成果は出ない”という事態になりがちです。

なぜなら、検索数が多いキーワードは「情報収集段階の読者」が多く、まだサービスを検討していない場合が多いためです。

たとえば、「記事作成(2,300)」というキーワードは非常に検索ボリュームが多く見えますが、検索者の多くは「記事の書き方」や「構成の作り方」を調べている段階に過ぎません。

一方で、「記事作成代行 比較(150)」や「記事作成代行 相場(10)」といったキーワードは、検索数こそ少ないものの、

- 外注する意思がある

- すでに比較検討している

- あと一歩で問い合わせに至る可能性が高い

といった“今すぐ客”が検索していることが多く、CVに直結しやすいのです。なので、以下のような判断基準で、検索フェーズ × マッチ度を重視して優先度を決めることが重要です。

| キーワード | 検索ボリューム | フェーズ | CV期待度 | 優先度 |

|---|---|---|---|---|

| 記事作成 | 2,300 | 認知・情報収集 | 低 | 中(導線次第) |

| 記事作成代行 比較 | 150 | 比較・検討 | 高 | 高 |

| 記事作成代行 相場 | 10 | 今すぐ依頼 | 非常に高い | 最優先 |

最初に着手すべきは、「今すぐCVが期待できるキーワード」であるというのが基本です。

5-2 ピラー記事を早めに作成する

優先順位を考えるとき、もう一つ見逃してはいけないのが「ピラー記事」の存在です。

これは、「記事作成代行とは?」のように、サービス全体の概要を網羅的に解説する軸となる記事のことを指します。ここから内部リンクで各詳細記事(サブキーワード記事)をつなぐ構造が、SEOにおいて非常に重要な意味を持ちます。

ピラーページを優先して作成する理由は以下の通りです。

- 各記事から内部リンクを集めることでSEOの評価が高まりやすい

- ユーザーにとっても「全体像→詳細」の導線が自然に構築できる

- あとから書く詳細記事(比較・相場など)とのつながりが作りやすい

とくに、STEP4でXmindを使って内部リンク構造を設計している場合、その中心にあるキーワードをもとに、まず親記事を作成するのがセオリーです。

ここまで紹介したツールは以下の記事にてまとめてますので、気になる方はご覧ください。

→ 【無料あり】記事作成ツールおすすめ20選|SEOに強い記事を効率的に作る

SEOキーワード選定でよくある失敗4選

SEOに取り組む中で、キーワード選定の重要性を理解していても、意外と多くの人が同じような失敗をしています。ここでは、よくある4つの落とし穴と、その対策をわかりやすく解説します。

- 検索ボリュームが多いキーワードばかり狙う

- 検索意図を考えずにキーワードを選んでしまう

- 競合との差別化を意識せずに記事を作る

- CVが取りにくいKWばかりを選んでいる

1. 検索ボリュームが多いキーワードばかり狙う

「月間検索数が多いキーワード=価値が高い」と考えていませんか?たしかに検索ボリュームが多いと、アクセスを集めやすいのは事実です。しかし、CVにつながるかは別問題です。

たとえば、「記事作成」というキーワードは月間検索数2,300と非常に人気ですが、検索者は以下のような「認知段階」の人が多いです。

- 記事の書き方を調べたい

- 構成のテンプレートを知りたい

- 学生や初心者が練習として検索している

つまり、記事外注やサービス利用とは距離があるため、流入しても成果にはつながりにくいのです。

一方で、「記事作成代行 比較(150)」や「記事作成代行 相場(10)」のようにボリュームは小さくても、検索者が「今すぐ外注先を探している状態」ならば、CV率は圧倒的に高くなります。

2. 検索意図を考えずにキーワードを選んでしまう

キーワードの“言葉面”だけで判断するのは非常に危険です。そのキーワードで検索している人が何を知りたいのか=検索意図を正確に捉えなければ、コンテンツは的外れになります。

たとえば、「SEO 記事 書き方」というキーワードがあったとします。一見、自社サービスの対象にも見えますが、実際には以下のようなユーザーが中心です。

- 自社で記事を書こうとしている初心者

- ライターとしてのスキルを学びたい人

- 学生や副業希望者

つまり、記事作成代行サービスのターゲットとはズレていることが多いのです。

3. 競合との差別化を意識せずに記事を作る

「とりあえず記事を出せば上がるだろう」という発想で、競合と似たような構成・内容の記事を作ってしまうのもよくある失敗です。

SEOでは、「他と同じ内容の記事」は検索順位が上がりづらい傾向にあります。なぜなら、すでにGoogleが“その情報はもう十分ある”と判断しているからです。

たとえば、「記事作成 5ステップ」という構成が検索上位に多く見られる場合、自社でも全く同じ内容で出しても「後発の二番煎じ」になってしまいます。

差別化するためには、以下のような工夫が必要です。

- 実際の支援事例や数値データを出す(一次情報)

- 他社が触れていない問題や落とし穴を掘り下げる

- 図解・テンプレート・チェックリストなどで「読者の行動」を促す

つまり、「競合と何が違うか?」を意識して設計し、自社にしか書けない視点を意図的に入れることがポイントです。

4. CVが取りにくいKWばかりを選んでいる

SEOの目的は“アクセス数”ではなく“成果(CV)”です。しかし多くの担当者が、検索数や話題性ばかりに目を向け、CVにつながらないキーワードばかり選んでしまうというケースが少なくありません。

たとえば、

- 「コンテンツマーケティング 事例」→ 情報収集の段階

- 「オウンドメディア 書き方」→ 自分でやりたい層

- 「記事構成 テンプレート」→ 自作志向

これらはアクセスはあるものの、問い合わせや受注には結びつきにくいキーワードです。

逆に、

- 「記事作成代行 費用」

- 「記事作成 外注 メリット」

- 「記事作成 比較 SaaS向け」

のように、検索者がすでに課題解決の手段として外注を検討しているキーワードは、検索数が少なくても極めてCVに近いのです。

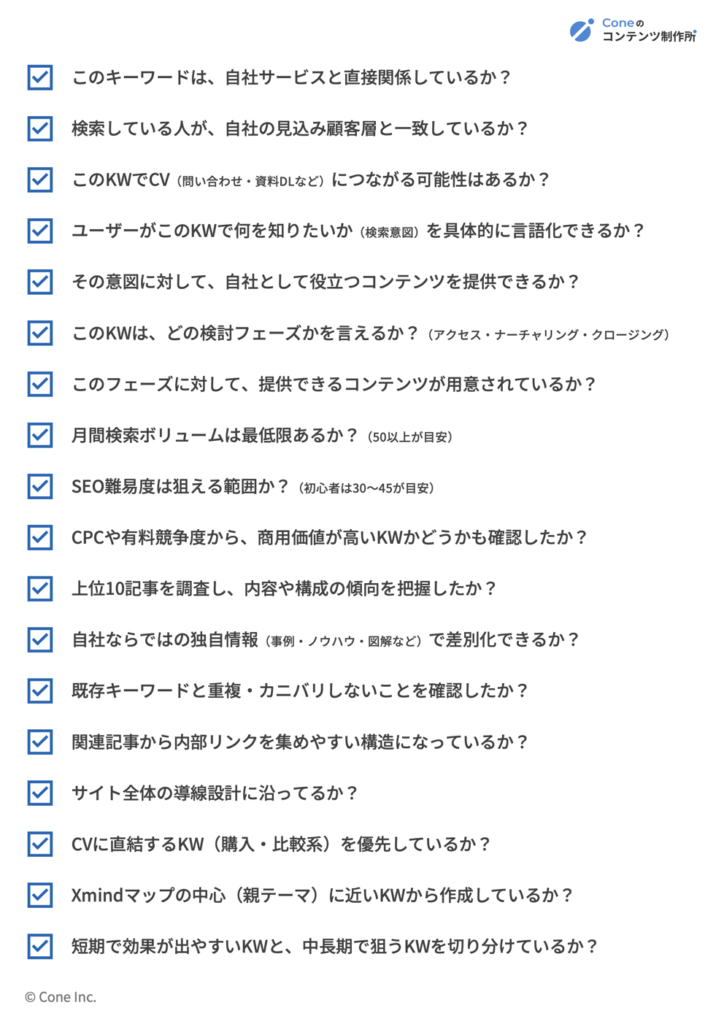

失敗を防ぐためのチェックリスト

ここまで解説してきた「キーワード選定で注意すべき点」をまとめてチェックリストにしました。キーワード候補を1つ選んだら、以下を順番にチェックしていきましょう。

キーワード選定を行う際には以下の画像をダウンロードし、ご活用ください。

まとめ

SEOにおいて、キーワード選定はコンテンツの成功を左右する最も重要な要素です。どんなに質の良い記事を作成しても、適切なキーワードを選ばなければ、ターゲットに届かず、検索順位もコンバージョン(CV)も伸びません。

キーワード選定は以下の5ステップで行います。

- 自社のサービスに合ったメインキーワードを決め、その検索ボリュームと難易度を確認

- 関連するサブキーワードをツール、顧客ヒアリング、競合分析など多角的に洗い出す

- 購買フェーズで分類し、CVへの繋がりやすさで優先度をつける

- キーワード間の内部リンク戦略を設計し、サイト全体のテーマ性とユーザーの回遊性を高める

- CVに直結するキーワードや、サイトの軸となるピラー記事から優先的に作成

このステップでSEOキーワードを選定することで、効果的に戦略を立てることができます。本記事がSEOキーワード選定のヒントになれば幸いです。

弊社Coneでは、記事作成代行サービス「c-blog」を運営しており、SEOキーワードの設計・戦略の部分から原稿作成、CV設計までサポートしています。記事作成でお困りの方はお気軽にご相談ください。

→ 記事作成代行サービスc-blog:サービスサイトへ