BtoBサイト訪問者は何を見て問い合わせを決めているのか?決定打となったコンテンツを徹底調査

BtoBビジネスにおいて、サービスサイトからの問い合わせ獲得は最重要課題の一つです。しかし、訪問者が膨大な情報の中から最終的に「問い合わせる」という行動を決定づける要因はどこにあるのでしょうか?

本記事では、BtoBサービスの問い合わせ・資料請求経験者を対象とした独自調査の結果に基づき、問い合わせの決定打となったサイト内コンテンツと、外部で最も影響力の高かった情報源を徹底的に分析します。

【調査概要】

| 調査対象 | BtoBサービスに問い合わせ・資料請求をしたことがある221名 |

| 調査期間 | 2025年10月1日〜10月3日 |

| 調査方法 | インターネット調査 |

| 調査実施 | BtoBサイト制作サービス「c-web」を運営する株式会社Cone |

本調査では、過去にBtoBサービスに問い合わせ・資料請求をしたことがある人のリアルな声を収集し、成果が出るサイト構造の実態を多角的に分析しています。

【調査の背景】

BtoBビジネスにおけるサービスサイトは、見込み顧客(リード)を獲得するための最重要チャネルです。しかし、どれだけサイトへの集客を増やしても、訪問者が最終的に「問い合わせる」という行動に移らなければ、ビジネス成果には繋がりません。

多くのBtoBサイトでは、機能紹介や企業情報など、多岐にわたるコンテンツを提供していますが、その中で訪問者の意思決定を実際に後押ししている「決定打」となる情報が何であるかを明確に把握できていません。

本調査は、BtoBサービスの問い合わせ・資料請求経験者を対象に、サイト訪問前後の行動や、最も影響を受けたコンテンツを質問することで、「BtoBサイト訪問者は何を判断材料に問い合わせを決めているのか」という根源的な問いに答えることを目的としています。

目次

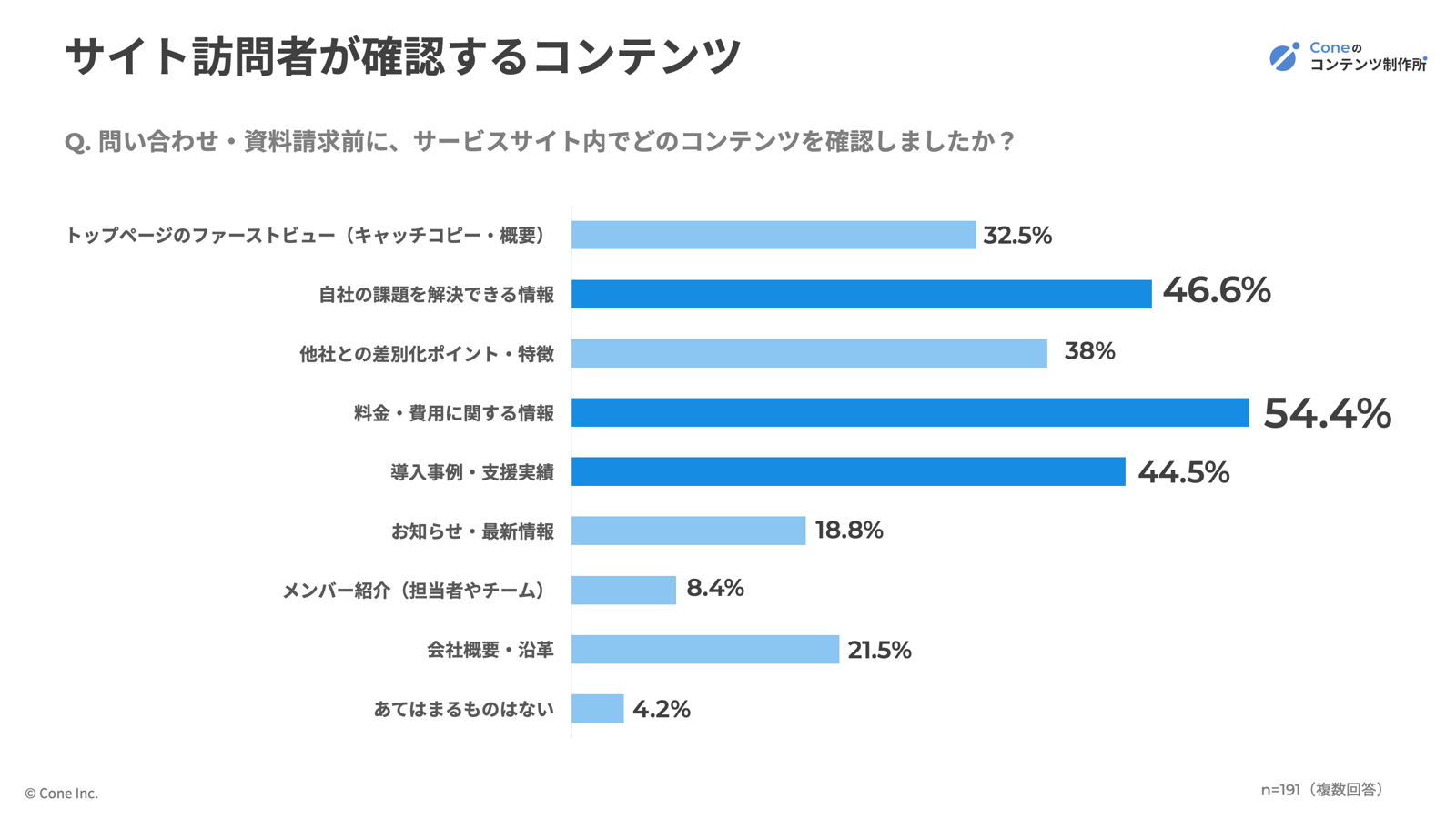

サービスサイト内で求められるのは「目的達成の確実性」

まず初めに、サイト訪問者が確認するコンテンツについてアンケートを行った結果、「コスト」「課題解決」「実績」という3つの情報を能動的に探していることがわかりました。

「料金・費用に関する情報」が54.4%と最も多く、「自社の課題できる情報(46.6%)」と「導入事例・支援事例(44.5%)」と続きました。

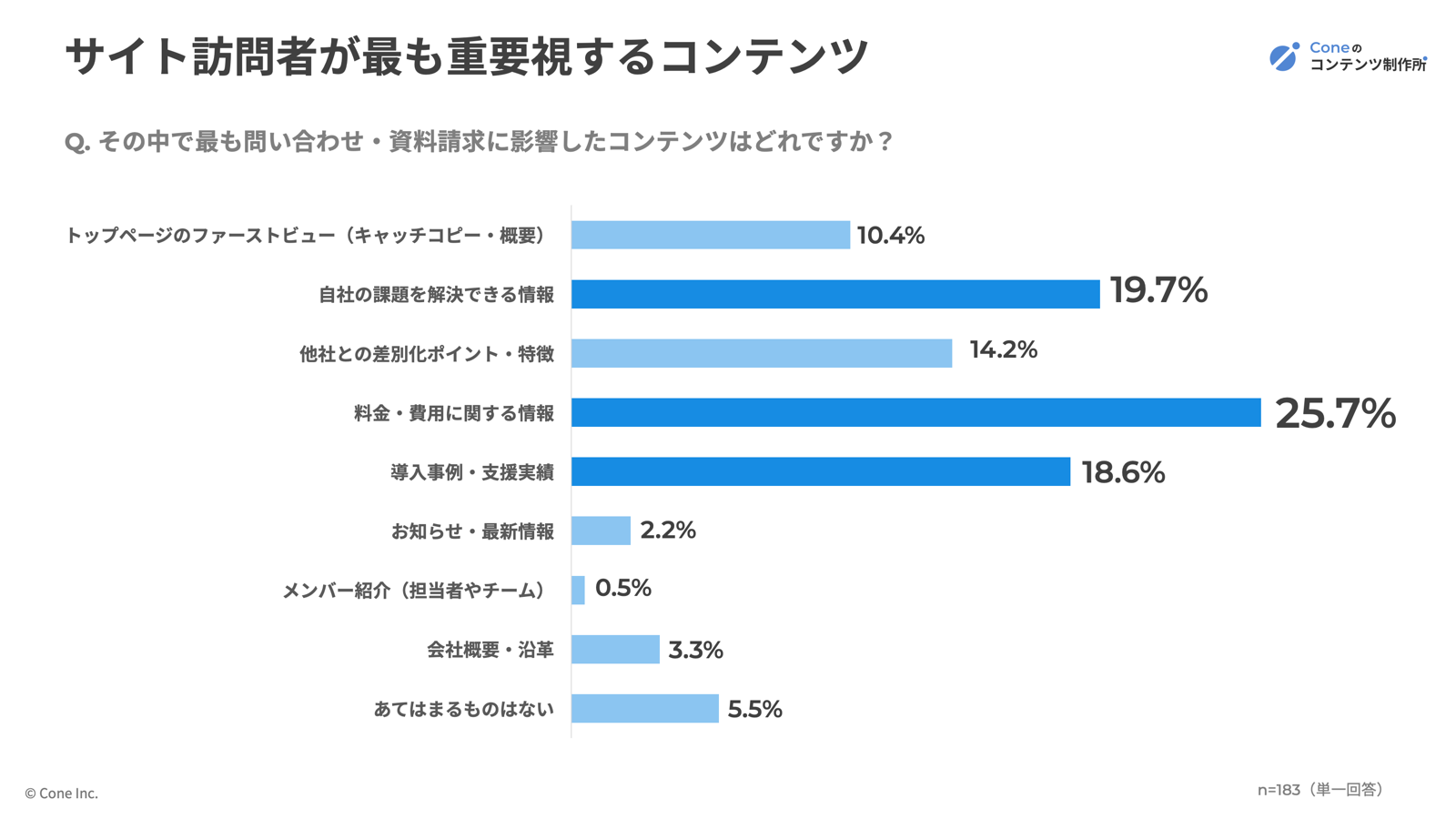

また、その中で最も重要視するコンテンツについてアンケートを行った結果が以下になります。

問い合わせや資料請求を行う上で、最も重要視するコンテンツに関しても、サイト内で確認するコンテンツと同様に「料金・費用に関する情報(25.7%)」と最も多く、「自社の課題を解決できる情報(19.7%)」「導入事例・支援事例(18.6%)」となりました。

料金・費用に関する情報

料金や費用に関する情報は、訪問者がサービスを検討対象に含めるか否かを判断する「初期フィルター」として重要な役割を果たします。今回の調査で、訪問者の多くがこの情報を求め、その内容が意思決定に直結していることが明らかになりました。

業態によっては明確な料金を公開していないサービスサイトも多く存在しますが、データが示すように訪問者の多くがこの情報を求めて訪れるため、情報が不明確な場合、検討プロセス自体がストップしてしまう可能性があります。これは、リードを競合他社に渡してしまうことに等しいリスクです。

サービス内容的に明確な料金が提示できない場合でも、料金シミュレーションやプランの目安、具体的な事例ごとの費用感などで代用することは非常に効果的です。これにより、訪問者は投資対効果(ROI)を判断するための出発点を持ち、次のステップへ進むことができます。

自社の課題を解決できる情報

サービスサイトの訪問者は、自社で抱える何らかの課題を解決するために訪れています。そのため、求めているのは「製品やサービスの機能一覧」ではなく、それが自社の課題解決に「フィットする」かどうかの確信を得られる情報です。

単なる機能の羅列では、具体的な「ソリューションの道筋」が提示されたことにならず、サービス導入後の成果に対する確実性が担保されないため、訪問者は不安を感じ、離脱につながる可能性があります。

サイトでは「この製品は何ができるか」ではなく、「この製品であなたの課題をどう解決できるのか」を明示することが重要です。具体的な解決プロセスを示すことで、訪問者の課題解決への希望を確信へと発展させ、コンバージョンへと導きやすくなります。

導入事例・支援実績

導入事例や支援実績の情報は、製品やサービスの「確実性」を裏付ける客観的な証拠となります。実際にサービスを依頼した企業がどのような課題を乗り越え、どのような成果を得られたかという情報は、サービス利用前の検討者にとって最も信頼できる情報となるでしょう。

特に、自社と類似した業界や規模の事例を見ることは、「自分の会社でも成功できる」という確信に繋がり、問い合わせへの心理的な敷居を大きく下げます。

中には支援企業のロゴだけを並べているサイトも見受けられますが、実際の体験として利用した人のリアルな声と導入後の具体的な数値成果を届けられる事例を可能な限り多く集めることが、コンバージョン獲得に直結する成果に繋がります。

業種別:問い合わせ決定を左右する「最重要コンテンツ」の違い

今回の調査では、過去に問い合わせや資料請求を行ったBtoBサービスの業種についてもアンケートも行ったので、コンバージョンに影響したコンテンツと掛け合わせてクロス集計を行いました。

その結果、BtoBサービスの業種によって重要視されるコンテンツに多少の違いが見られました。調査した業種は以下になります。

| 業種 | 具体例 |

|---|---|

| IT・SaaS系 | システム・クラウドツールなど |

| マーケティング・広告系 | SNS運用代行・広告代理店など |

| 人材・採用系 | 求人広告・採用代行、研修など |

| コンサルティング・支援系 | 戦略、業務改善、補助金申請など |

| 制作系 | Web制作、動画制作、デザイン制作など |

| 金融・決済系 | 決済代行、ファクタリング、リースなど |

| 物流・アウトソーシング系 | 倉庫、配送、業務代行など |

| その他 |

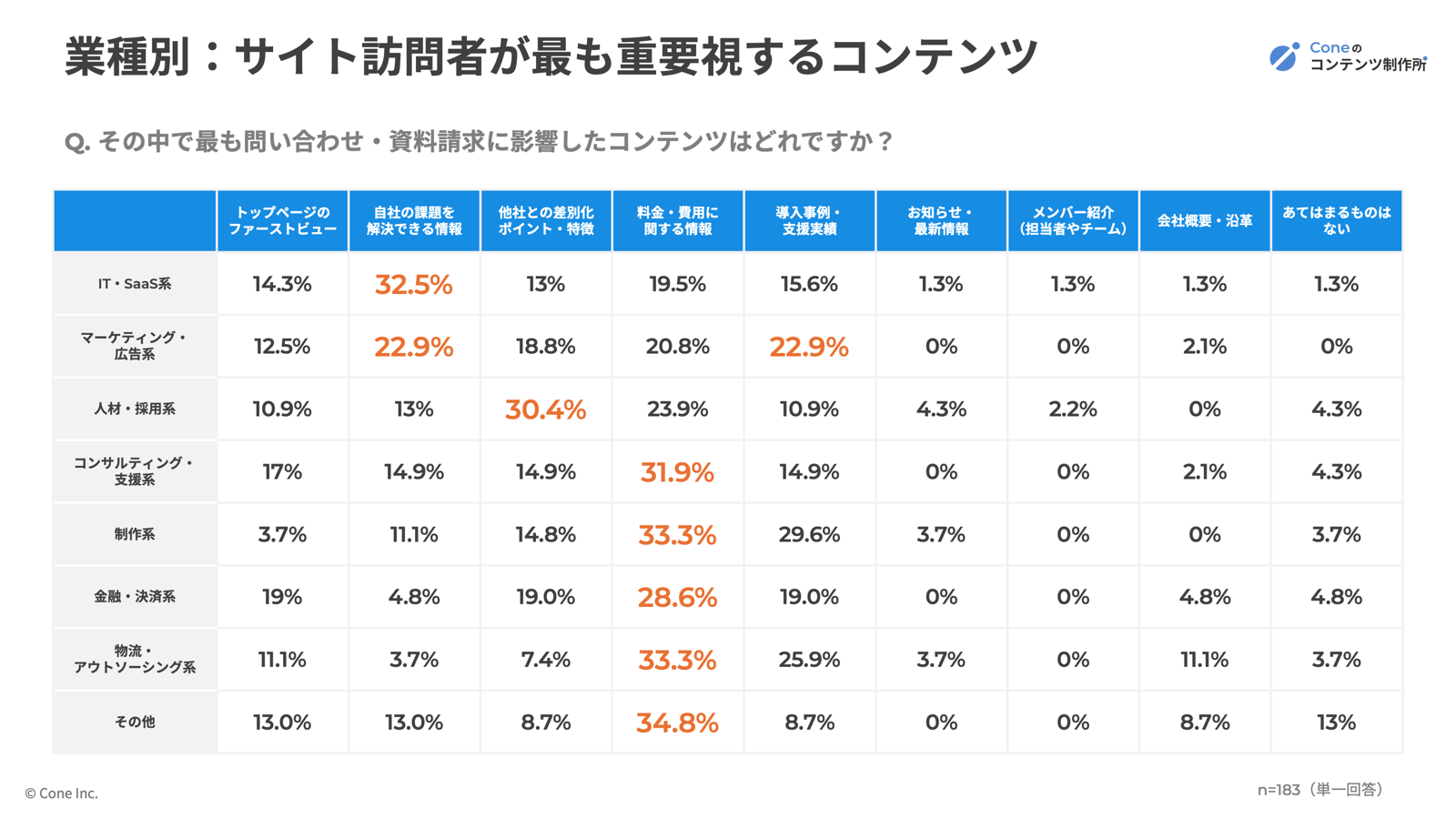

以下の表はクロス集計を行った結果になります。

特に、「IT・SaaS系」「マーケティング・広告系」「人材・採用系」の業種では、料金や費用よりも重要視されるコンテンツがあることが明らかになりました。

ほとんどの業種で重要視されるのは先ほどの調査結果と同様の「料金・費用に関する情報」ですが、「IT・SaaS系」では自社の課題を解決できる情報(32.5%)が最も重要視され、「マーケティング・広告系」では 自社の課題を解決できる情報と導入事例が共に22.9%と最も高くなっています。

また、「人材・採用系」では他者との差別化ポイント・特徴が30.4%と最も高いという結果になりました。

以下ではそれぞれの分析結果をまとめます。

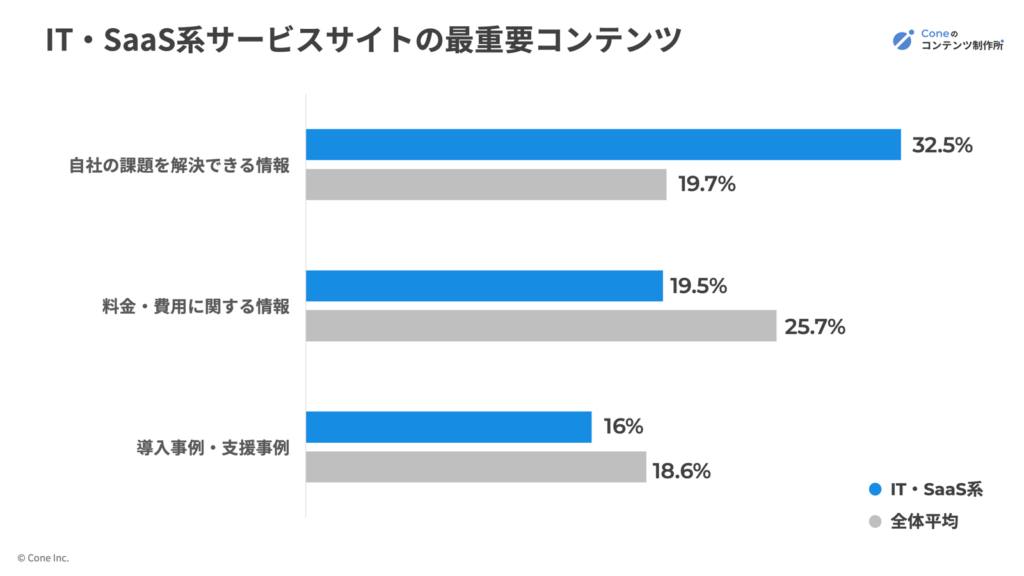

IT・SaaS系の結論:「機能の適用性」を最優先

IT・SaaS系のサービスは、機能が複雑であったり、導入に技術的なハードルが伴うことが多いため、訪問者は「このツールが本当に自社の課題に適用できるのか」という「確実なフィットネス」を最も重視している傾向があることがわかります。

IT・SaaS系のサイトでは、「料金」の明確さよりも、「課題解決への具体性」を優先し、コンテンツを設計すべきです。全体平均では「料金」がトップでしたが、IT・SaaS系では「自社の課題を解決できる情報」が2位以下を大きく引き離して圧倒的なトップです。

訪問者は、「機能一覧」ではなく「ユースケース」を通じて、自社での利用イメージと成功を確信したいと考える傾向があると言えます。

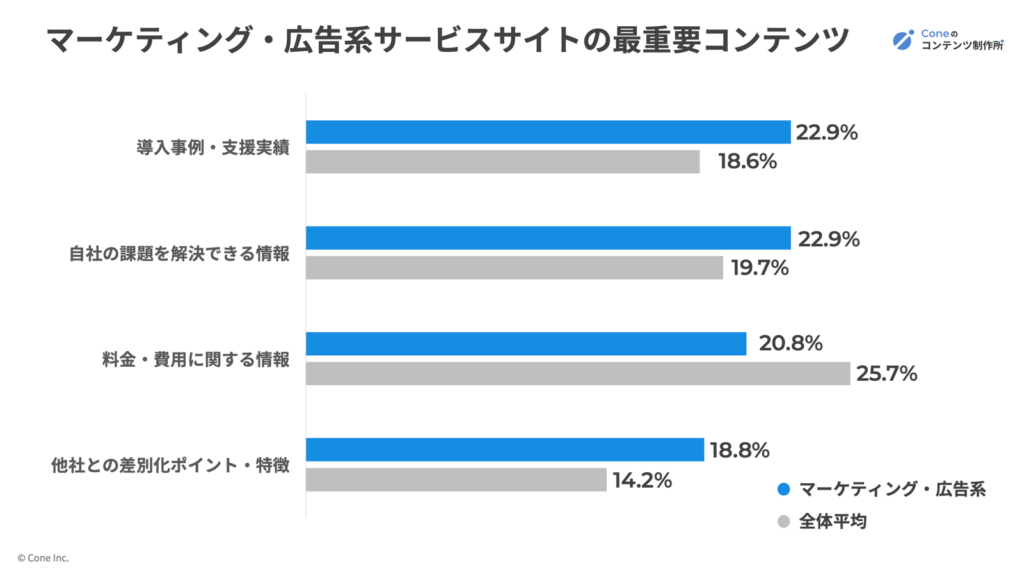

マーケティング・広告系の結論:「実績と優位性」を総合的に判断

マーケティング・広告系のサービスは、市場に競合が多く、成果が外部要因に左右されやすいため、訪問者は「他社と差別化できるか」、そして「確実に結果が出るか」を総合的に判断しているということがわかります。

マーケティング・広告系のサイトでは、競合との「優位性」を示すことに注力すべきです。「導入事例・支援実績」と「自社の課題を解決できる情報」が同率トップであり、全体平均よりも実績の重要度が高まっています。

サービスの価値が「成果」に直結する業種であるため、結果を出せる根拠を強く求めている傾向があります。さらに「他社との差別化ポイント・特徴」(18.8%)も全体平均より高く、他社に依頼するのではなく、貴社に依頼する理由を明確に示す必要があります。

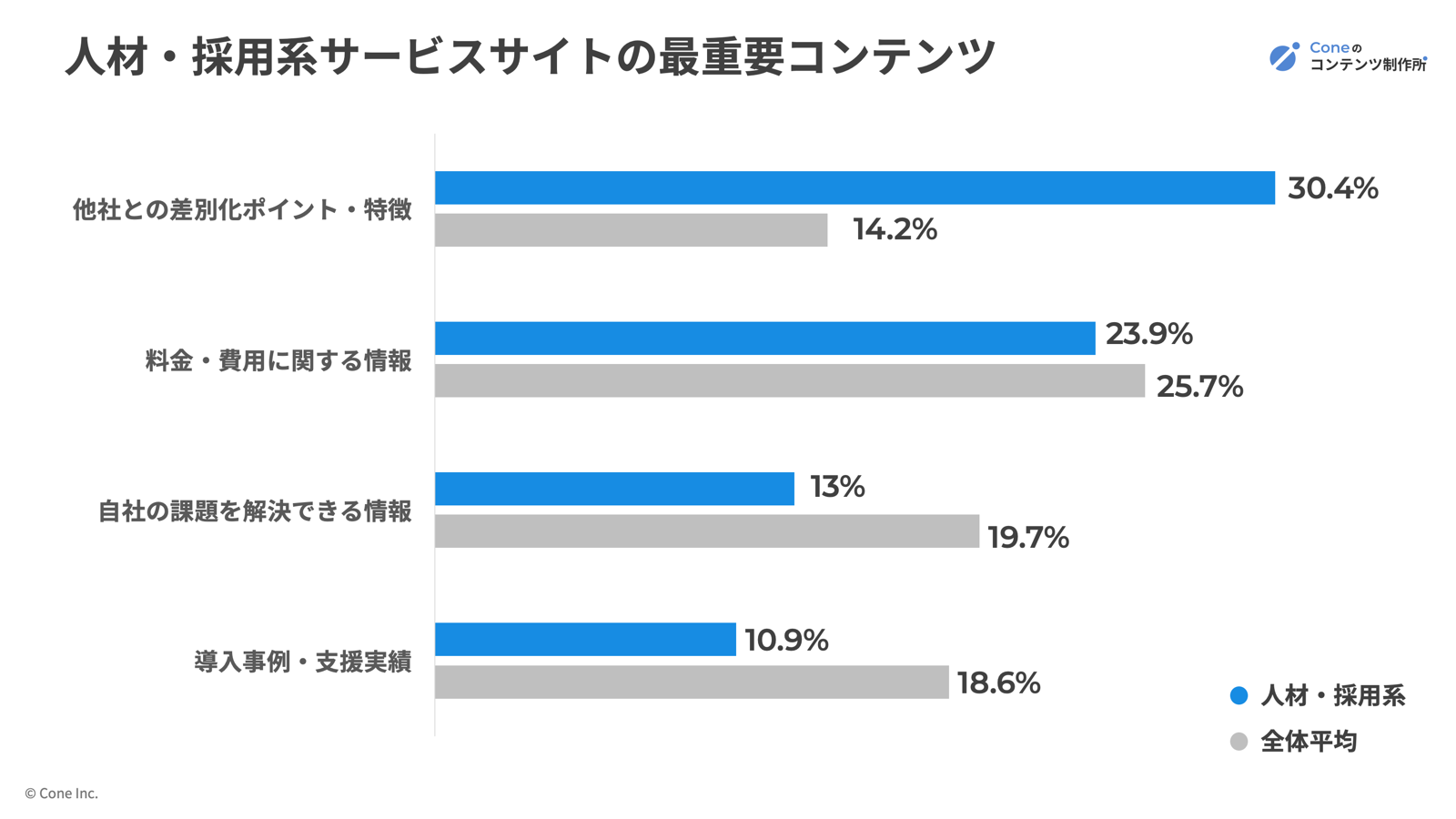

人材・採用系の結論:「差別化要因」を最重視

人材・採用系のサービスは、求人広告や採用代行など内容が似通いやすく、どの会社も差が出にくい分野です。そのため、サイトを訪れた人は「なぜこのサービスを選ぶべきなのか」という“依頼する理由”を特に重視していることがわかります。

この業種では、「他社との差別化ポイント・特徴」が30.4%と圧倒的なトップであり、全体平均の2倍以上の影響力を持っています。訪問者にとって、料金や実績よりも「そのサービス固有の強み」が、問い合わせの最も強い動機となっていることがわかりました。

最優先戦略として、サービスの特徴を曖昧にせず、競合他社にはない独自のメソッド、技術、または成功事例をトップページから明確に打ち出し、「この会社でなければ解決できない」という確信を与える必要があります。

その他の業種の結論:一律に「料金の透明性」が鍵

上記3業種を除く、コンサルティング系、制作系、金融・決済系、物流・アウトソーシング系などの業種では、すべて「料金・費用に関する情報」が最も影響を与えるコンテンツのトップとなりました。

| 業種 | 料金・費用に関する情報の影響度 |

|---|---|

| コンサルティング・支援系 | 31.9% |

| 制作系 | 33.3% |

| 金融・決済系 | 28.6% |

| 物流・アウトソーシング系 | 33.3% |

これらのサービスは、プロジェクト単位での費用発生や、コスト削減、業務効率化が主目的となることが多く、訪問者は「支払う費用が適正か、費用対効果が見合うか」というコストリスクを強く感じています。

最優先戦略として、料金体系の透明化と明確な提示が絶対条件です。シミュレーション機能や詳細な内訳の提供により、価格に対する不安を徹底的に解消することが、問い合わせ獲得の最短ルートとなります。

問い合わせや資料請求を決定づけたサイト要素

最重要コンテンツを整備した後、訪問者を「離脱させず即座に問い合わせる」行動に結びつけるには、情報の提示方法と導線設計に徹底的にこだわる必要があります。

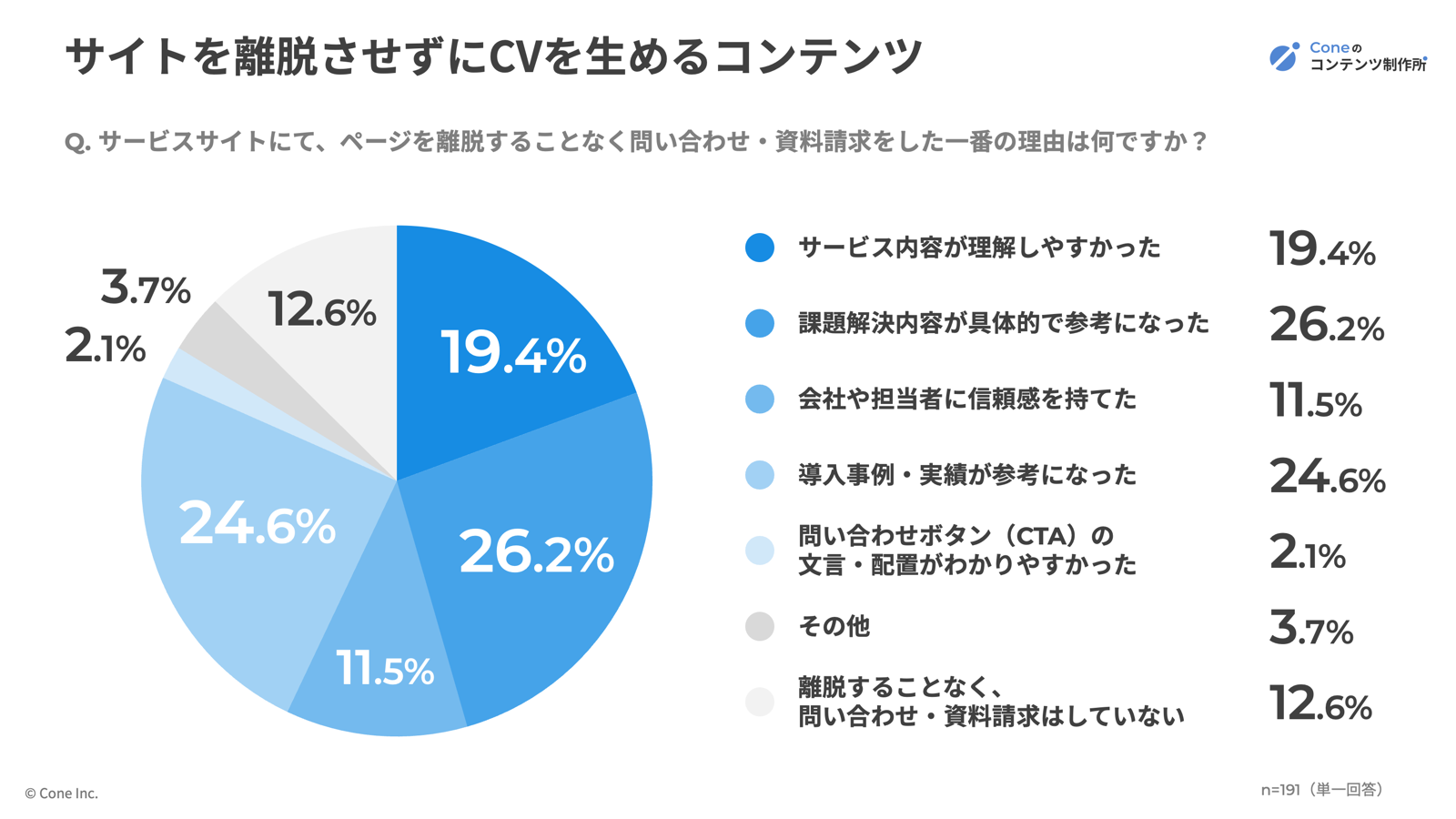

サービスサイトを離脱することなく問い合わせ・資料請求をした一番の理由についてアンケートを行った結果は以下になります。

「課題解決内容が具体的で参考になった」が26.2%で最も多く、「導入事例・実績が参考になった」が24.6%と続く結果になりました。

この結果は、先述した重要視するコンテンツとリンクする部分がありますが、さらに深掘りを行うために、それぞれの回答者に対して追加のアンケートを行いました。

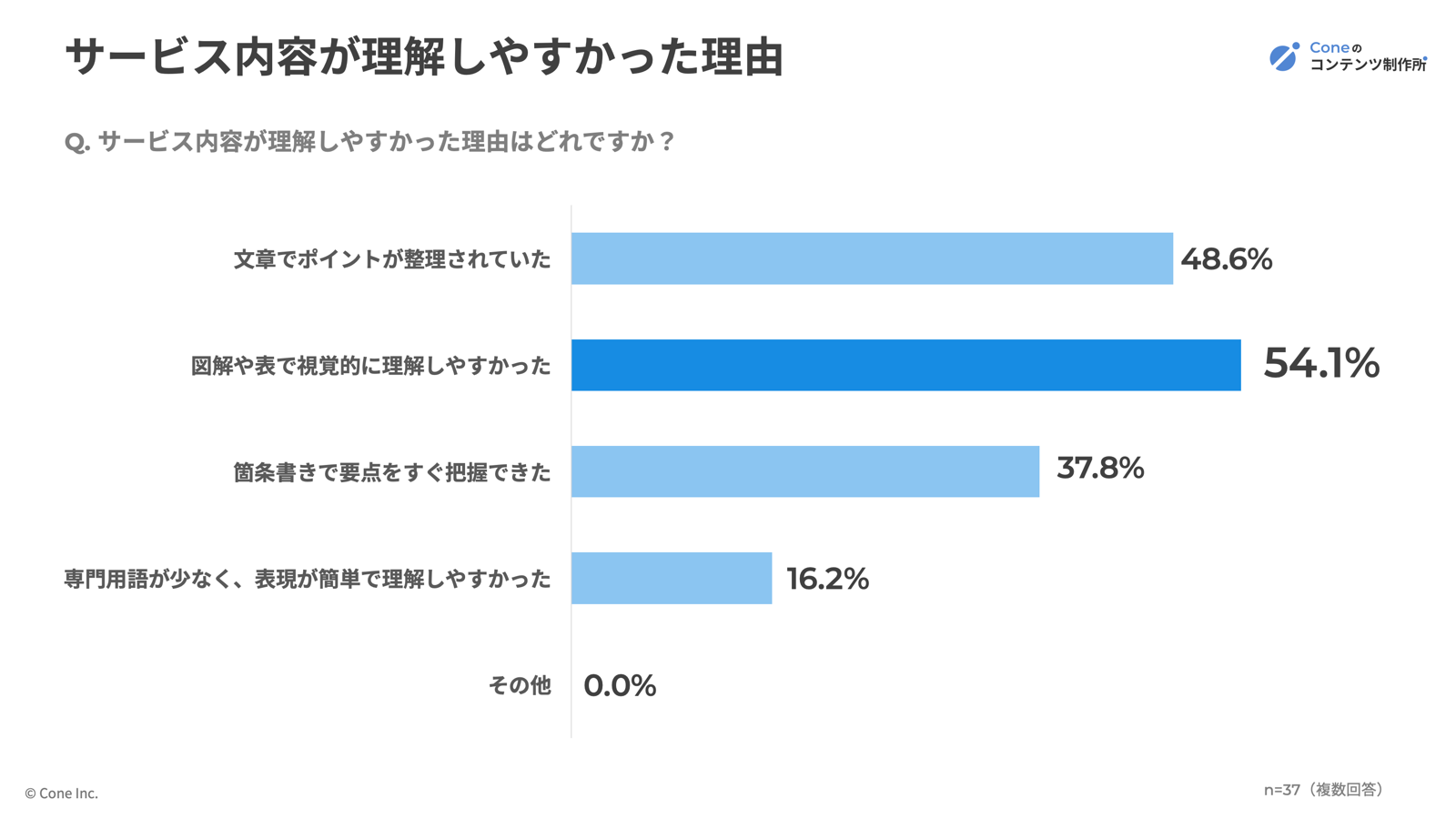

サービス内容が理解しやすかった理由

サービスサイトの目的はサービス内容を伝えることです。自社のサービス内容をわかりやすく伝える方法は業種によって様々ありますが、回答者の半数以上が「図解や表で視覚的に理解しやすかった」(54.1%)と回答しました。

複雑なBtoBサービスの説明においては、長文による解説を避け、フローチャート、比較表、インフォグラフィックなどの視覚的な要素で30秒以内に理解できる体験を提供すべきです。

また、箇条書きを用いて情報を構造化することで、訪問者の思考負荷を最小限にし、サービスのメリットを迅速に把握できるように設計した方が理解されやすく、成果にも繋がりやすいということがわかりました。

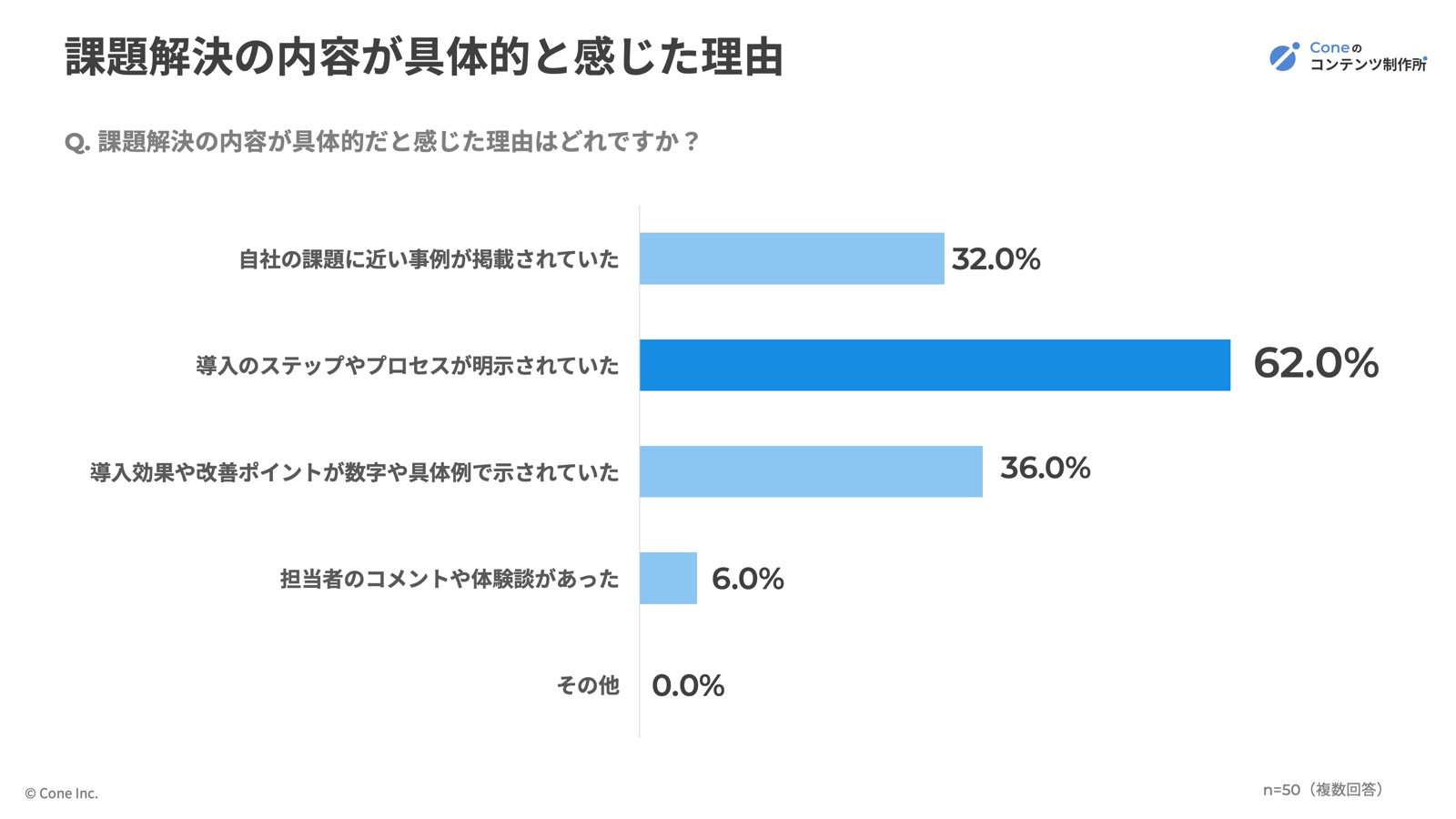

課題解決の内容が具体的だと感じた理由

訪問者が課題解決の内容を具体的だと感じる最大の要因は、「導入後の不確実性」の解消にあります。「導入のステップやプロセスが明示されていた」(62.0%)が最も多く、具体的な道筋が安心感に繋がっていることがわかりました。

具体的な導入までのステップやプロセスを記載することで、サービス検討者は「次に何をすべきなのか」が明確になり、導入までのハードルが下がります。

例えば、「問い合わせ後〜導入完了までの期間とフロー」「社内で準備すべきこと」などをチャート形式で具体的に提示し、訪問者が導入後の手間や負担を正確に予測できるようにすることで、CVへの確信度を高めることができ、不確実性をゼロに近づける体験を提供することができます。

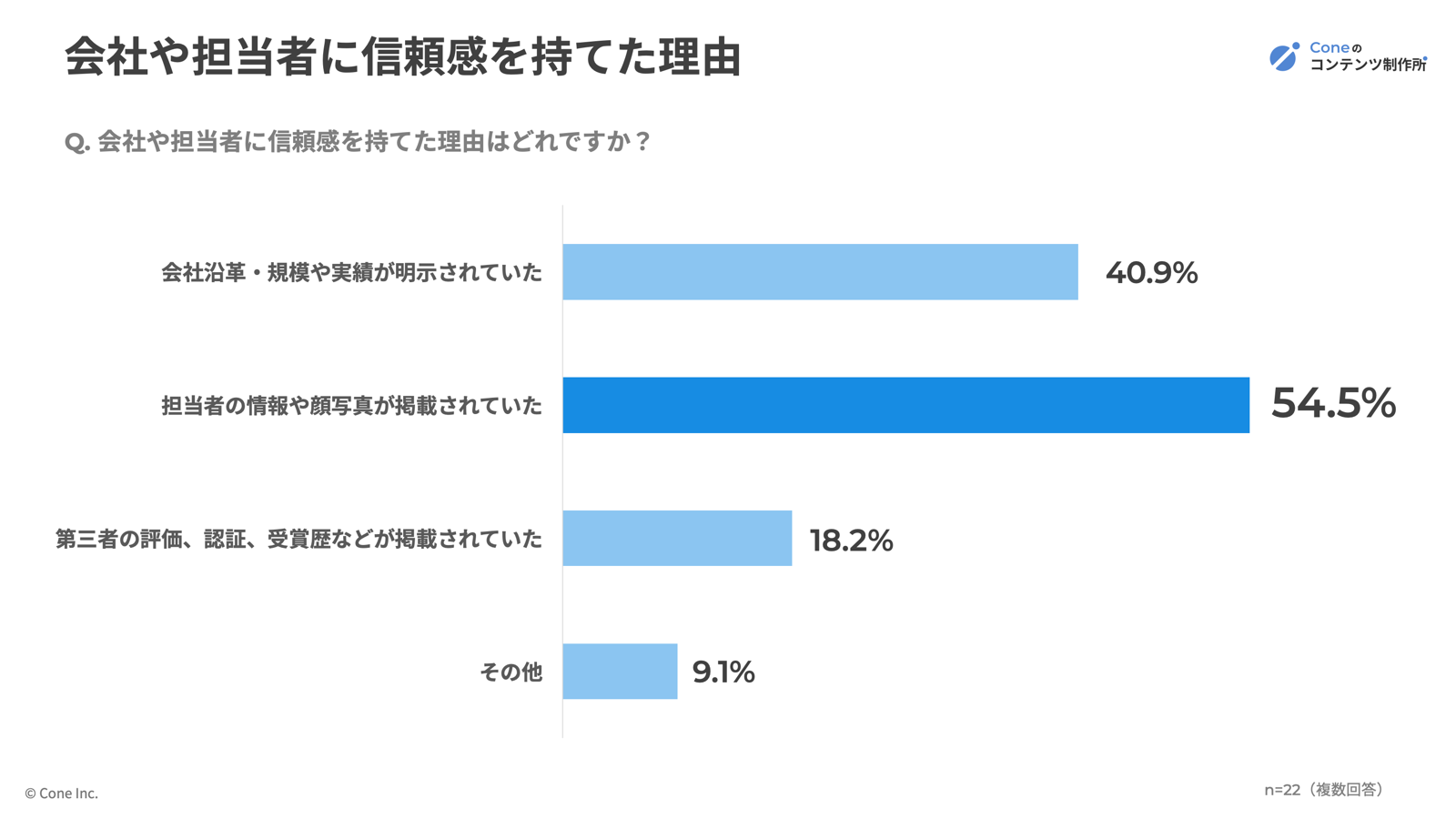

会社や担当者に信頼感を持てた理由

BtoB取引であっても、最終的な信頼は「人」に帰結します。信頼感を持てた理由として、「担当者の情報や顔写真が掲載されていた」(54.5%)がトップとなりました。

問い合わせ対応やサービス提供を行う担当者やチームの顔写真、プロフィールを積極的に公開し、企業の「顔」を見せることで、匿名性による不安を解消することができます。

また、受賞歴、第三者認証(ISOなど)、メディア掲載実績といった客観的な権威性を示す情報も併記し、企業の信頼感を多角的に補強することで、問い合わせや資料請求のハードルを下げることにも繋がります。

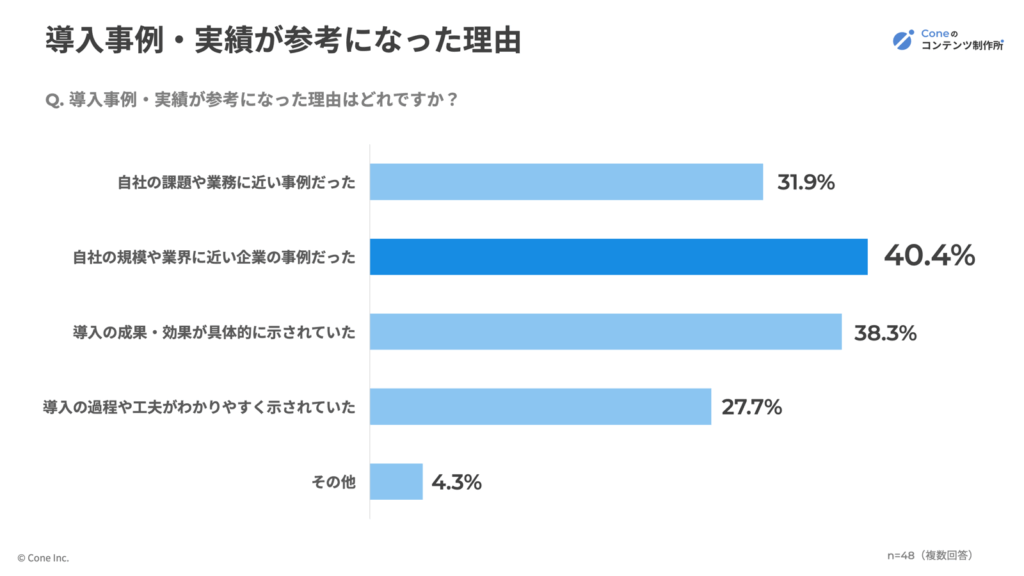

導入事例・実績が参考になった理由

導入事例は、サービスが成功する「客観的証拠」であり、利用前の人にとっては最も信頼できる情報となります。最も参考になった理由として「自社の規模や業界に近い企業の事例だった」(40.4%)がトップでした。

事例を「業種」「企業規模」「解決した課題」などで細かく分類し、訪問者が自分の状況と高い関連性を持つ事例に即座にアクセスできるように事例検索機能を充実させることが効果的だということがわかります。

また、導入の成果は必ず数値(KPIのBefore/After)で示し、再現性と説得力を担保することが必須です。

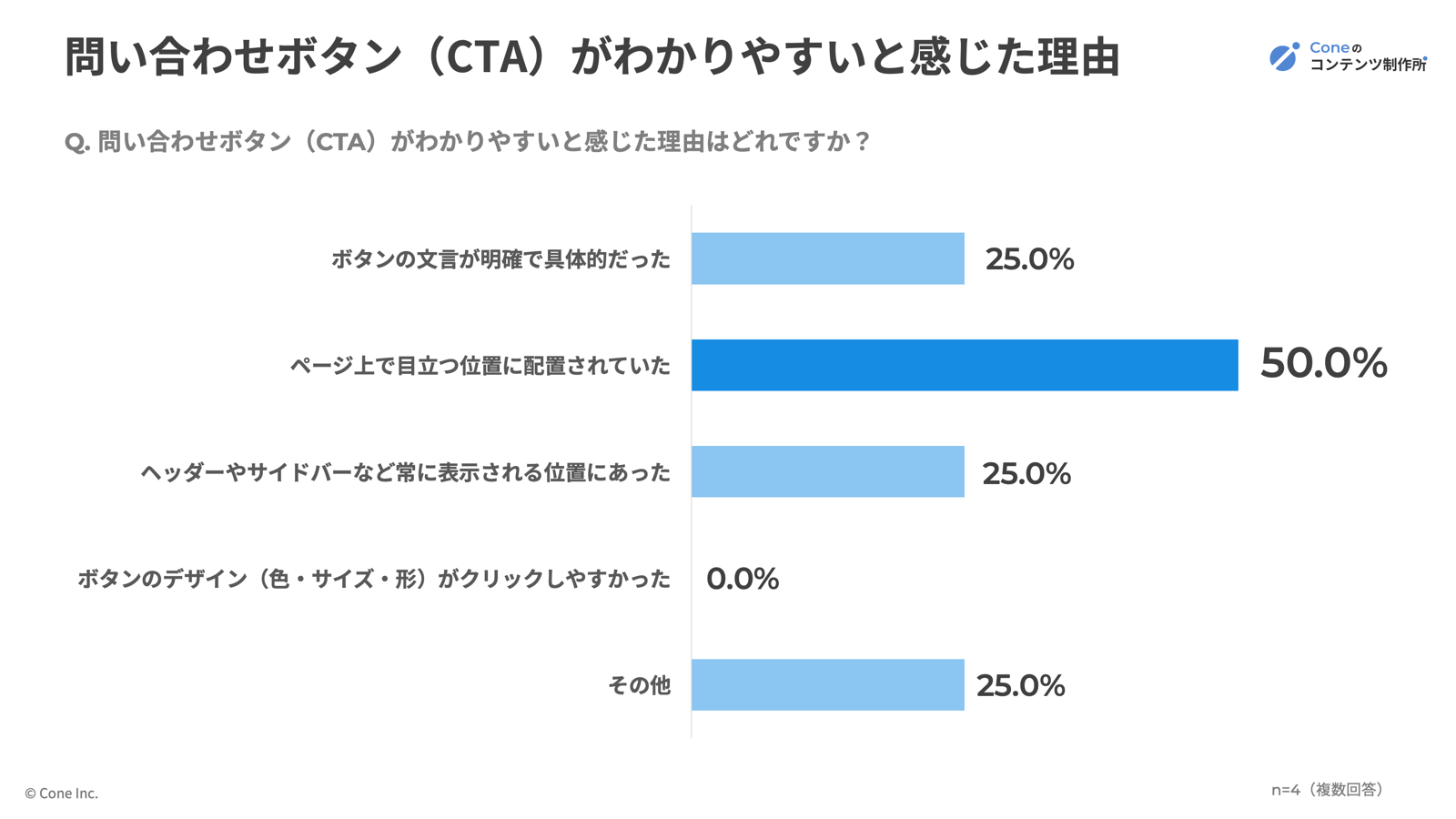

問い合わせボタン(CTA)がわかりやすいと感じた理由

コンテンツによって確信を得た訪問者の検討の勢いを失わせないためには、CTAの設計が鍵となります。導線は、訪問者が確信を得た直後の「行動のトリガー」でなければなりません。わかりやすいと感じた理由は「ページ上で目立つ位置に配置されていた」(50.0%)がトップでした。

CTAボタンの文言やデザインよりも、配置されている場所の方が大事で効果が出るという結果になりました。CTAボタンは、ページをスクロールしても追従するフローティング表示を基本とし、常に訪問者の視界に入る位置に固定することが効果的です。

また、ボタンの文言は「問い合わせ」だけでなく、「無料デモを体験」「資料をダウンロード」など、次に訪問者が得る具体的なメリットを記載することで、クリックの動機付けを強化することができます。

サイト外の「客観情報」が鍵を握る

最後に、訪問者がサービスサイトを訪れる前後に、どのような情報収集を行い、それが最終的な問い合わせ決定にどう繋がったのかを分析します。

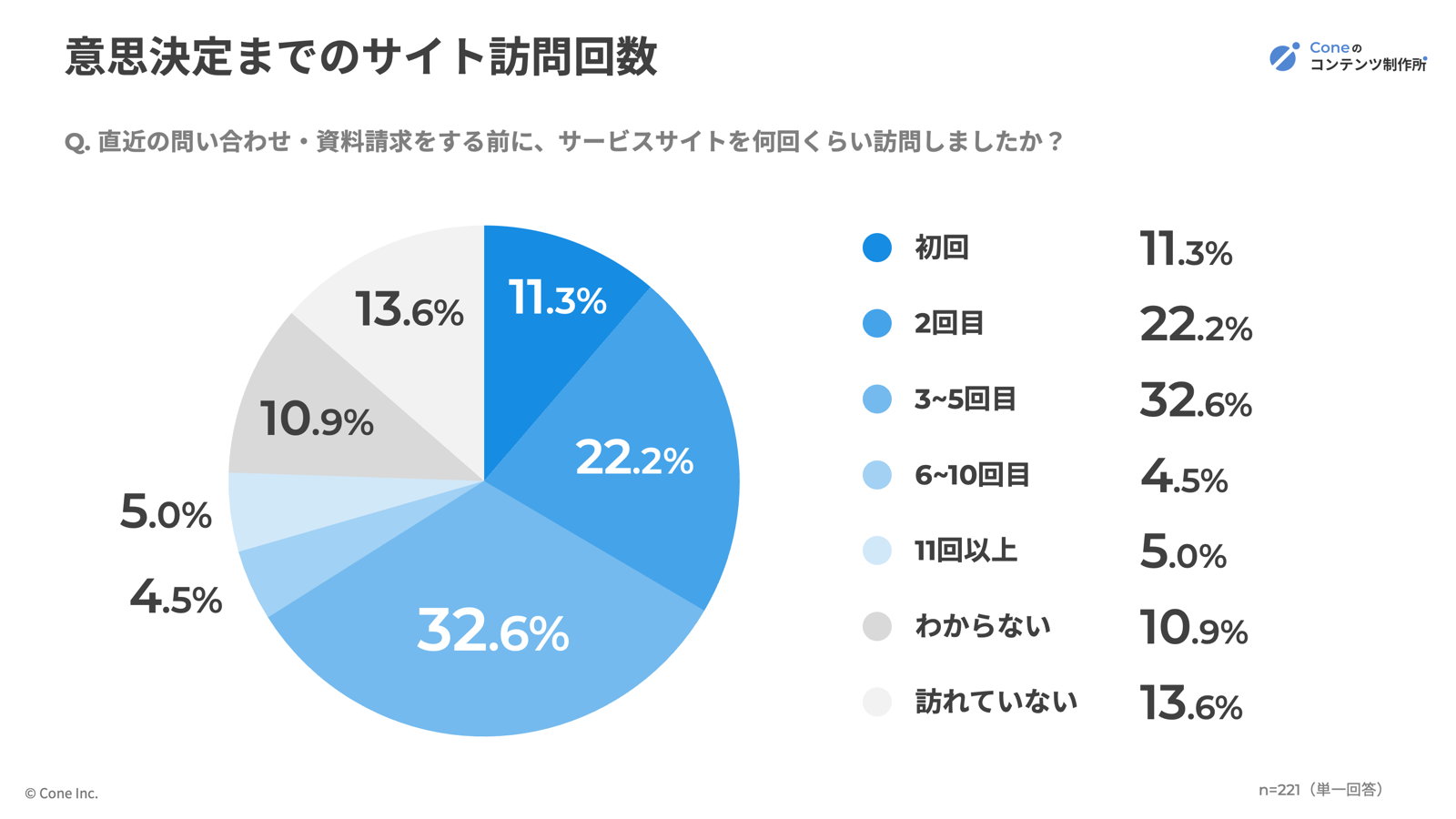

CVが起こるまでのサイト訪問回数は「2~5回」が過半数

訪問者が直近の問い合わせ・資料請求をするまでに、サービスサイトを何回訪問したかという質問の結果は、3~5回が32.6%と最も多く、2回が22.2%と続きました。

訪問者の過半数(54.8%)が2回以上、そして3回以上の訪問を経て問い合わせに至っています。特に、BtoBサービスの検討は複数回にわたる情報収集と比較を経て行われていることがわかりました。

では、サイトから離れて比較検討を行う場合、どのような情報を参考にするのでしょうか。

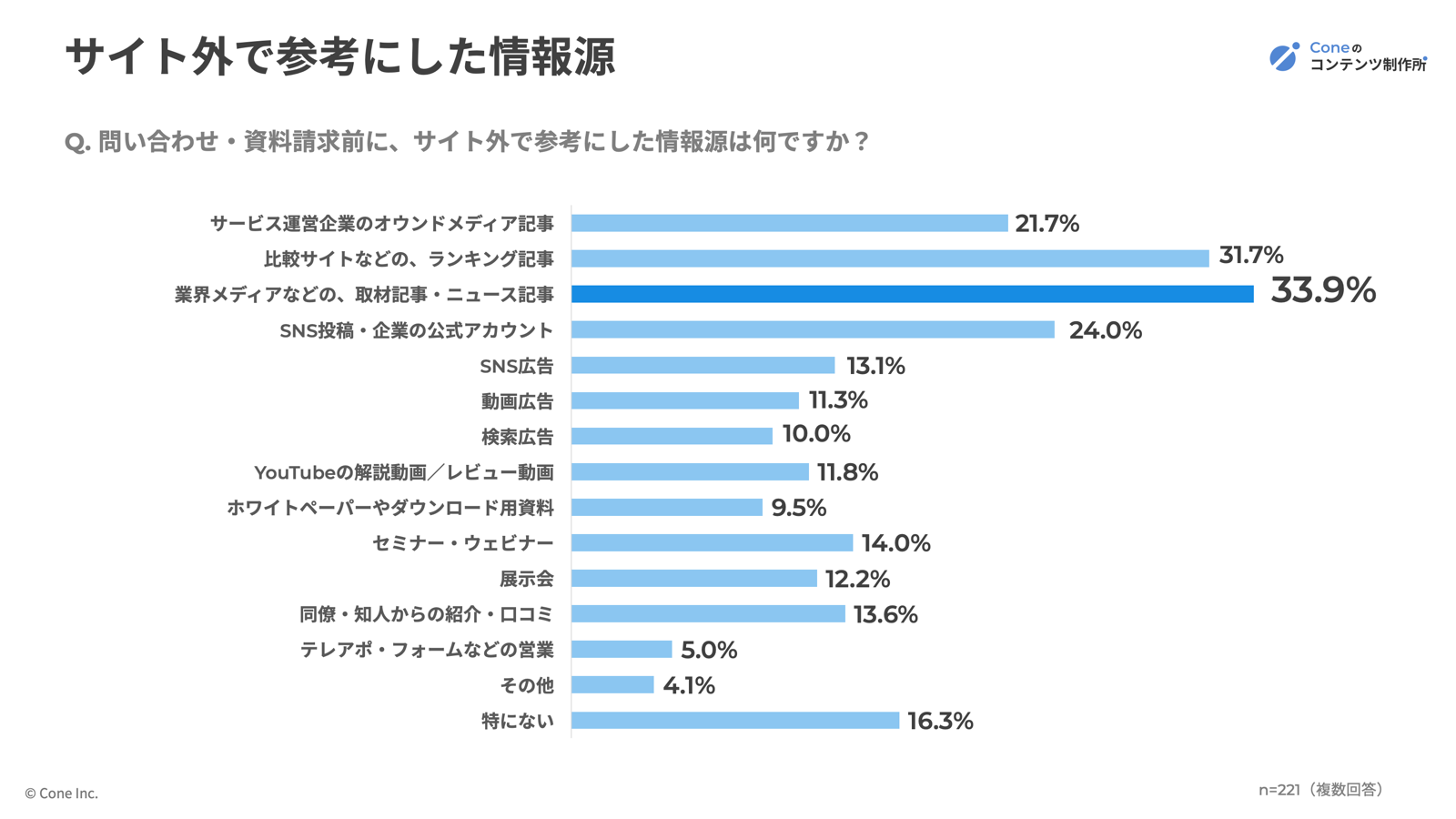

サイト外で参照される情報源

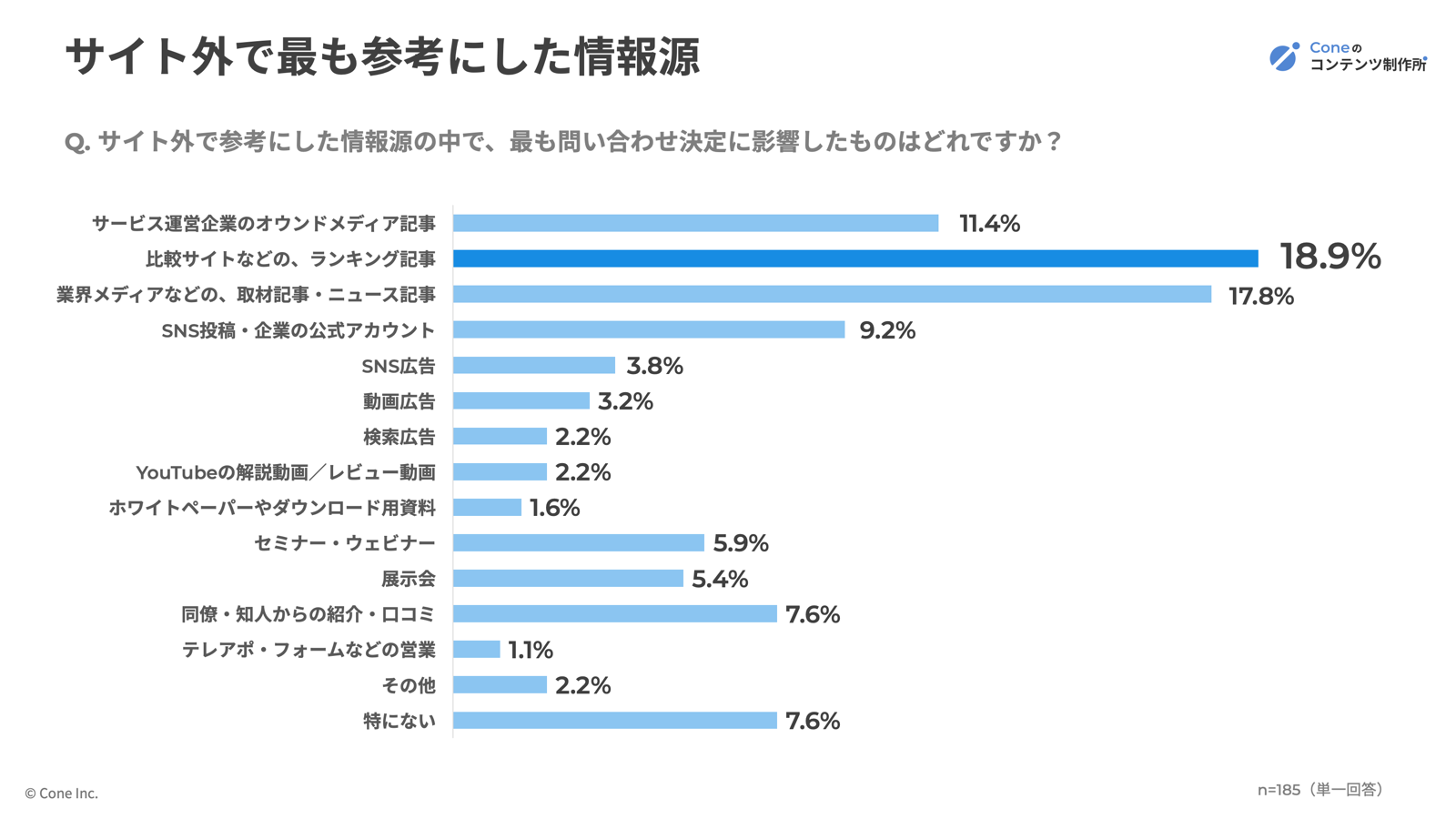

サイト外で参照された情報源と、実際に決定に最も影響を与えた情報源に関するアンケートを行った結果、各チャネルの役割分担が明確になりました。

問い合わせ前にサイト外で参考にした情報源は以下になります。

「業界メディアなどの、取材記事・ニュース記事」が33.9%と最も多く、「比較サイトなどの、ランキング記事」が31.7%と続きました。

このことから、訪問者は、まず業界の専門家(業界メディア)や第三者の客観的な意見(比較サイト)から幅広く情報を収集し、検討の対象を絞り込んでいることがわかります。

上記は複数回答での集計結果なので、その中でも特に影響を与えた情報源について単一回答の結果を見ていきます。

複数回答では僅差だった比較サイトが、単一回答では18.9%でトップとなりました。この結果から、「第三者による客観的な評価・順位付け」が、訪問者の最終的な意思決定を後押しする最も強力な要因であることであるということがわかりました。

また、サービス運営企業のオウンドメディア記事が11.4%で3位に浮上しており、広く情報を集めるフェーズから「最終決定」に至る段階で、自社が発信する専門性の高い情報が、説得力を持ち、決定的な後押しとなっていることもこの調査からわかりました。

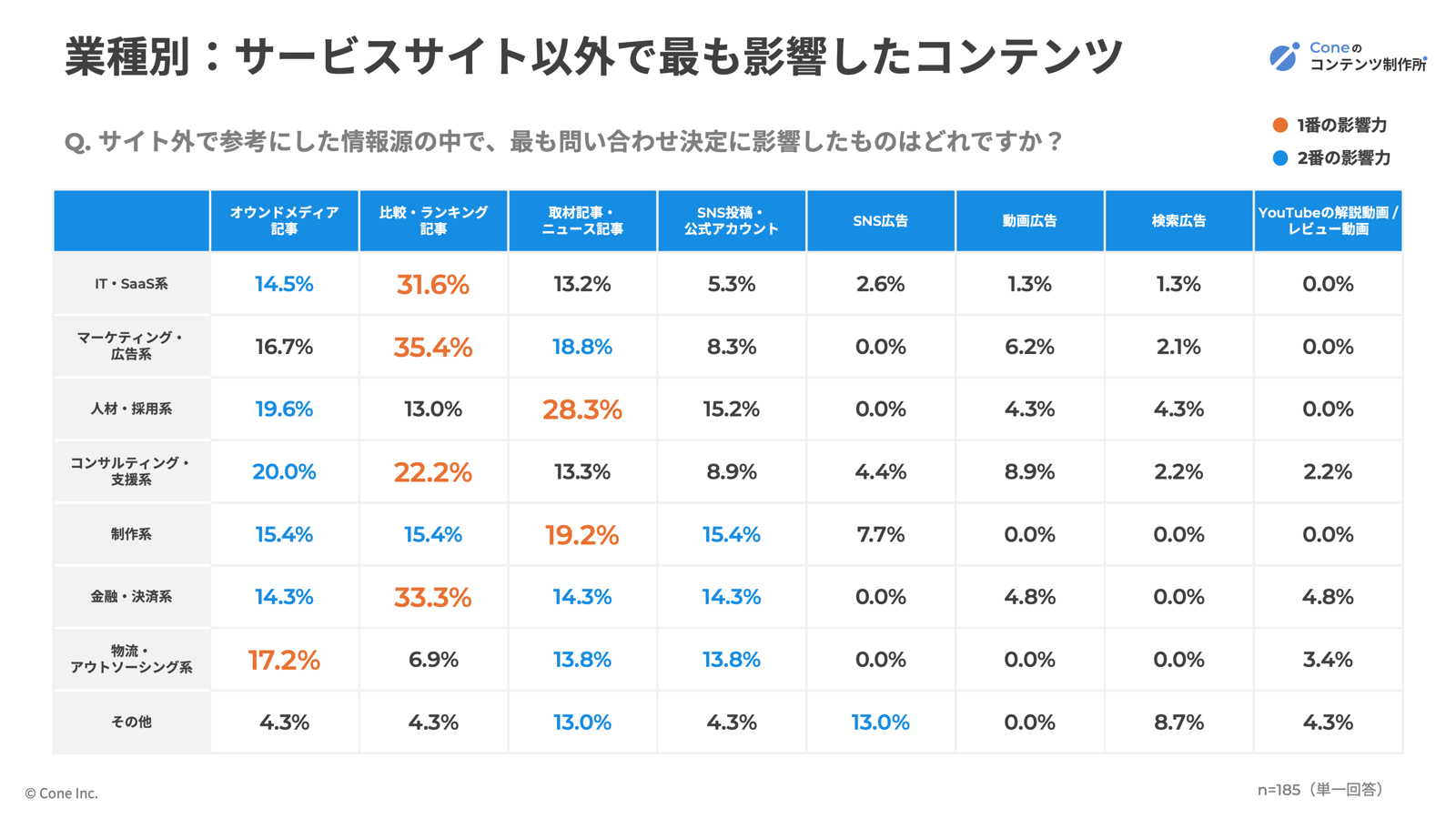

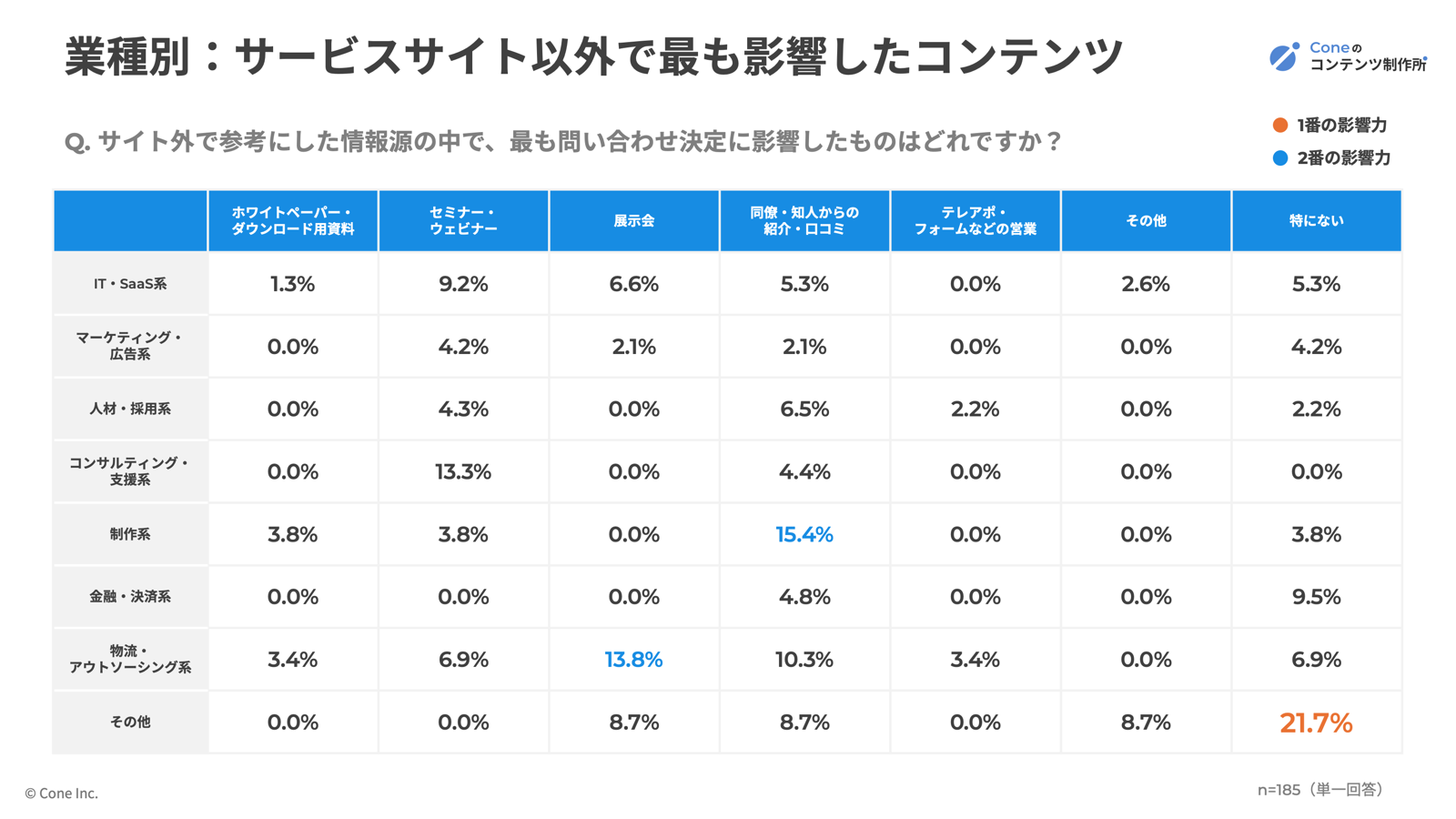

業種別:問い合わせ決定を左右する「サイト外のコンテンツ」の違い

サービスサイト以外の情報源は、サイト内部で得た情報が「客観的に見て正しいか、優れているか」を検証する役割を担っています。業種別に見ると、この検証ニーズが異なり、決定打となる外部の情報源にも明確な違いが見られました。

以下の表はクロス集計を行った結果になります。

このクロス分析から、業種別に検証ニーズが異なることがわかりました。

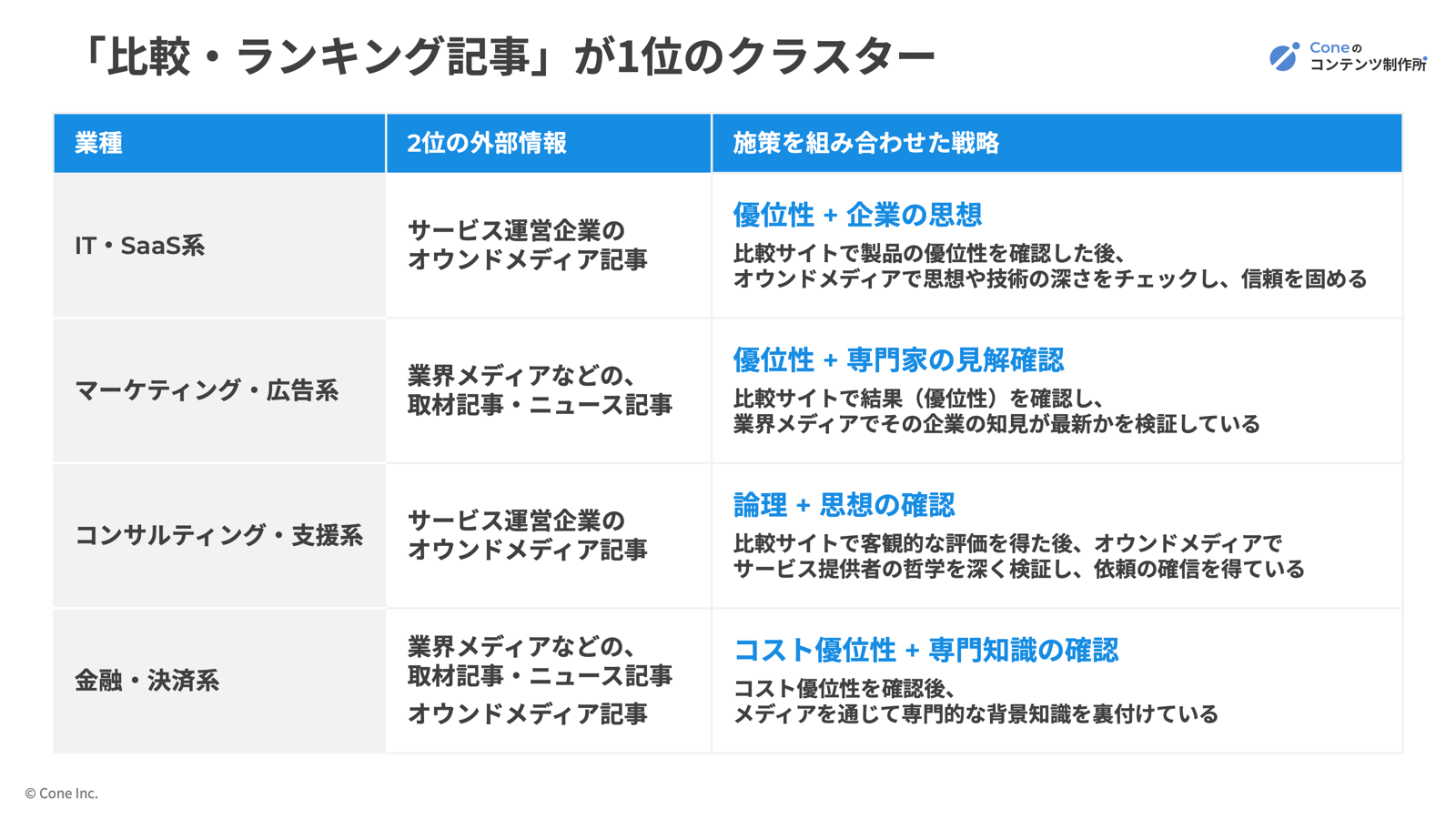

「比較・ランキング記事」が1位のクラスター

このクラスターに属する業種は、「比較サイトなどの、ランキング記事」を決定打としており、第三者の公平な評価を重視していることがわかります。

このクラスターでは、比較サイトでのポジショニングが生命線です。オウンドメディアや業界メディアは、比較サイトで得た高い評価の「根拠」を深掘りさせるためのコンテンツとして機能させる必要があります。

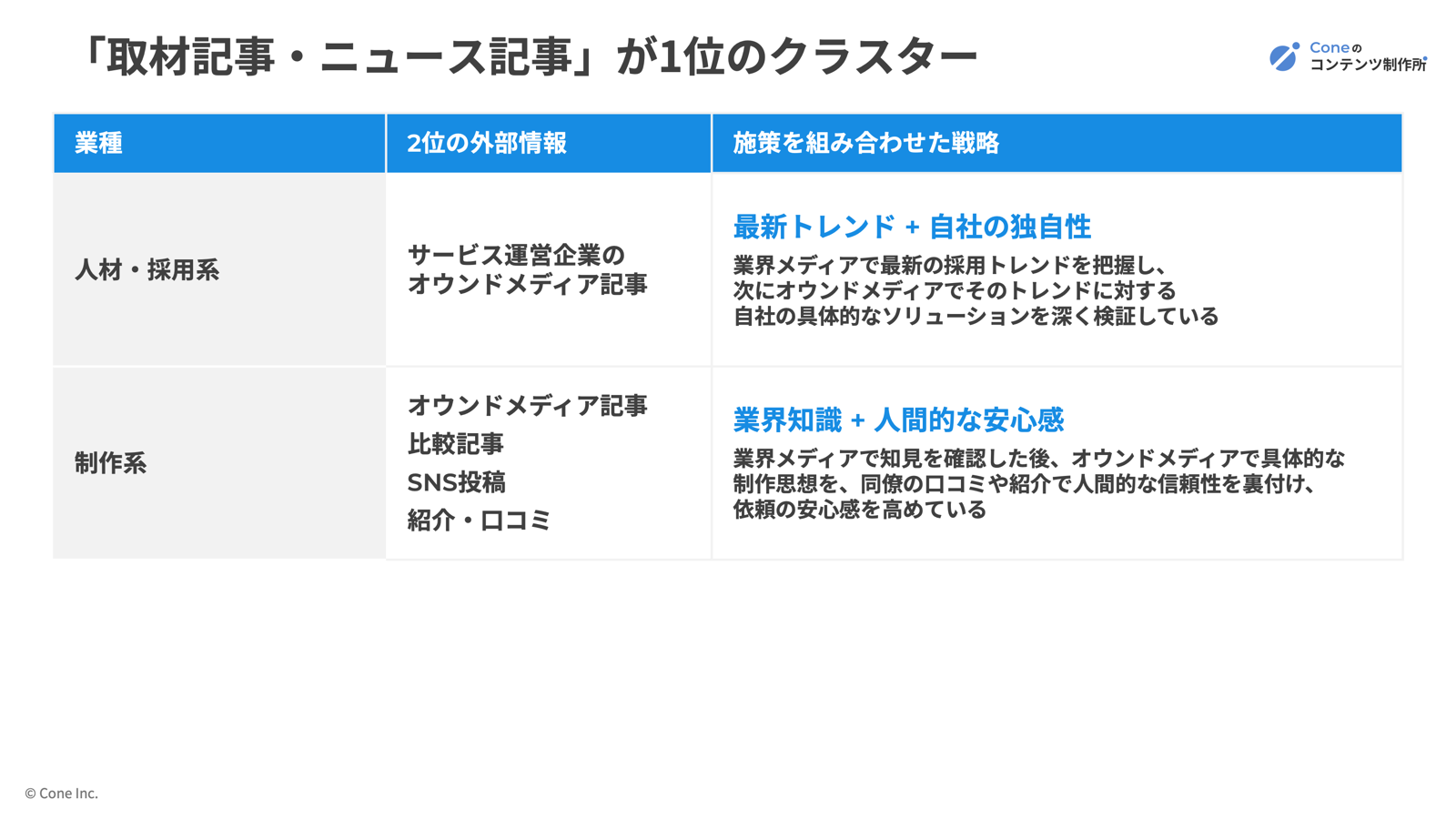

「取材記事・ニュース記事」が1位のクラスター

このクラスターは、業界メディアを決定打としており、サービス提供者の専門性や知見を重視しています。

このクラスターでは、オウンドメディアを「専門知識の深さと独自ノウハウの発信基地」と位置づけることが不可欠です。業界メディアを通じて知見を発信しつつ、サイトではその知見がどのように具体的なサービスに活かされているかを論理的に提示すべきです。

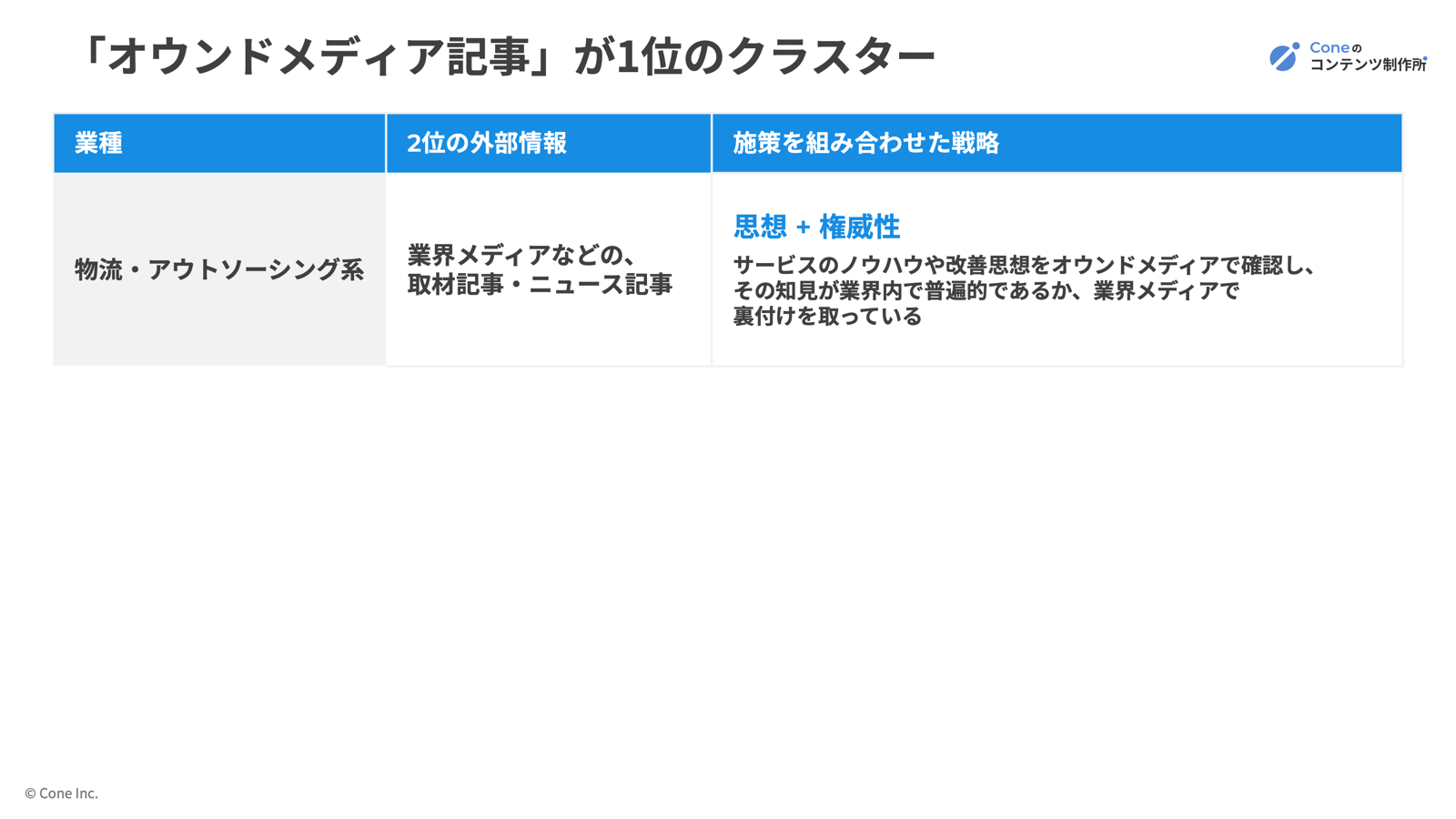

「オウンドメディア記事」が1位のクラスター

このクラスターに属する業種は、企業が発信するコンテンツを最も信頼しており、サービスの根幹にある「思想」や「知見の深さ」を重視しています。

物流やアウトソーシングといった業務代行系サービスでは、「何を」「どのように」改善してくれるのかという思想の理解が、サービスの品質評価に直結します。

そのため、オウンドメディアを「サービス理念とノウハウの公開場所」として運用し、訪問者が企業の専門性を深く理解し、納得できる設計にすべきです。

調査からわかったBtoBサイトの成果を向上させるための戦略

今回の徹底調査の結果、BtoBサイト訪問者が問い合わせを決めるプロセスは、業種固有のリスクを解消するための合理的な情報収集と、行動を後押しするサイトの体験品質によって成り立っていることが判明しました。

ここからは、調査で明らかになった洞察を基に、成果を劇的に向上させるための具体的な戦略と、それに必要なノウハウをご紹介します。

業種リスク解消のためのコンテンツ「優先順位」戦略

全ての業種で「料金」「課題解決」「実績」が重要ですが、業種によって訪問者が抱える最大のリスク(不安)は異なります。リソースを最適化するためには、自社の業種クラスターに基づき、以下のようにコンテンツの優先順位を変えるべきです。

| 業種別クラスター | 見込み顧客のリスク | 最優先すべきこと |

|---|---|---|

| IT・SaaS系 | 技術的適用リスク | 課題解決 機能ではなくユースケースと適用方法を、図解ファーストで解説する。 |

| 人材・採用系 | 競合優位性リスク | 差別化 他社にはない独自メソッドや優位性を、論理的な証拠と共に打ち出す。 |

| その他 | コストリスク | 料金 プラン、シミュレーション、費用対効果のロジックをトップレベルの透明性で提示する。 |

BtoBサイトは、これらの最優先コンテンツを明確な戦略に基づいて設計し、初回訪問でターゲットを逃さない構造を構築すべきです。また、サイト全体がこの戦略を体現しているか、定期的に見直すことが不可欠です。

以下の記事では、BtoBのサービスページやLPの設計方法からリニューアル方法、成果を上げるためのポイントを詳しく解説しています。

関連記事:BtoB商材のLP基本構成。CVR向上の33のチェックリストも(ワイヤーフレーム付)

関連記事:BtoBサイトのリニューアルを成功させるには?進め方や予算もご紹介!

関連記事:BtoB企業の”売上を生む”コーポレートサイト基本構成。ワイヤーフレーム付

検討者の不安を解消する「外部評価獲得」戦略

訪問者の最終決定を後押しするのは「第三者による客観的な裏付け」です。サイト内部の情報だけでなく、サイト外での信頼性獲得がコンバージョンに直結します。

決定打となった「比較サイト」での優位性を確保するため、サービスサイトでは料金や実績を明確にし、外部サイトでポジティブな評価を得るための情報発信を強化すべきです。

比較サイトへ掲載依頼をする場合は、自社のターゲットが読者にいるかどうかを必ず確認しましょう。確認せずに掲載をしてしまうと、全くターゲットとしないリードに料金を支払うことになるため、なんの意味もありません。

また、オウンドメディアは単なる集客ツールではなく、「最終決定」を後押しする専門性と信頼性の源泉です。質の高い、自社にしか書けない専門的な記事を継続的に発信することで、「この会社の専門家なら任せられる」と確信付けるべきです。

以下の記事では、オウンドメディアの運用方法や、中身の記事コンテンツ作成におけるポイントを詳しく解説しています。

関連記事:オウンドメディア運用の成功法則。成果につなげる3つの運用フェーズを解説

関連記事:SEO記事構成の作り方12ステップ完全版。テンプレート・チェックリスト付

関連記事:SEO記事の書き方5法則。仕組みさえわかれば誰でもわかりやすい文章がかける

問い合わせや資料請求を確実にするサイト戦略

最重要コンテンツを整備した後、訪問者を「離脱させず即座に問い合わせる」行動に結びつけるためには、コンテンツの「質」と「導線」を最適化することが不可欠です。

「サービスサイトを離脱することなく問い合わせ・資料請求をした理由」の結果、訪問者が「良いサイト体験」だと判断し、実際に問い合わせを決断する5つの最も強力な要素が明らかになりました。BtoBサイトは、これらの要素を全て満たすことで、CVRを最大化できます。

| 項目 | 最も多かった回答 | 戦略的焦点 |

|---|---|---|

| サービス内容の理解 | 図解や表で視覚的に理解しやすかった | 思考負荷の軽減 |

| 課題解決の具体性 | 導入のステップやプロセスが明示されていた | 導入リスクの解消 |

| 導入事例の有効性 | 自社の規模や業界に近い企業の事例だった | 成功の再現性証明 |

| 信頼感の源泉 | 担当者の情報や顔写真が掲載されていた | 人間的な安心感 |

| CTAの分かりやすさ | ページ上で目立つ位置に配置されていた | 確実な導線確保 |

これらトップの要素を組み合わせることで、訪問者が問い合わせ行動に移るまでの理想的な「確信と誘導のゴールデンルート」が浮かび上がります。

確信の獲得:「視覚化×プロセス明示×再現性」による論理武装

訪問者は、複雑な情報(サービス内容、課題解決)を視覚的な要素(図解や表)で理解し、導入ステップ(プロセス)を確認することで「自分でもできる」という導入後の安心感を得ます。さらに、自社と高い関連性を持つ事例を見て「成功の再現性」を確信します。

サイト制作は「脱・文章化」を徹底し、情報伝達の効率を最優先にすべきです。事例は必ず業種や規模の検索機能を設け、ユーザーが「これは自分のための情報だ」と認識できる構造にすることがCVRを高めるポイントとなります。

複雑なBtoB情報を効率よく理解してもらうためには、以下記事を参考に、テキストよりも図や表の構造を優先したコンテンツ設計を心がけましょう。

関連記事:WordPressで表(テーブル)を挿入する5つの方法 | おすすめプラグインもご紹介!

また、成功の再現性を高めるため、事例コンテンツを充実させるだけでなく、以下の記事を参考に、事例検索機能を実装できる柔軟なサイト基盤を構築すべきです。

関連記事:WordPressの企業(コーポレート)サイトの作り方!事例やおすすめテーマもご紹介!

行動の誘導:「人間性×可視化」による心理的障壁の破壊

論理的な確信を得た後も、企業取引には「誰がどうやって」という心理的な不安が残ります。これを解消できるのが「人間性」と「可視化」です。

サービス提供を担う担当者やチームの顔写真(人間性)を掲載することで、匿名性からくる不安を解消できます。

信頼性を高めるためにはサービスに適したサイトデザインを選ぶことが重要です。以下の記事では、WordPressの有料テーマを紹介しているので、美しいデザインと充実した機能の両方を簡単に手にいれることができます。

関連記事:WordPressの有料テーマおすすめ6選 | 使い回しできる企業サイト向けテーマもご紹介

また、訪問者の検討の勢いが冷める前に、「ページ上で常に目立つ位置」にCTAを配置し、心理的・物理的な障壁なく、即座にアクションへ繋げる「トリガー」を提供することも、CVR改善時には重要になります。

特に、LPなどの単一導線を持つページでは、CTAが常に追従する機能を実装することで、CVへの誘導を確保することができます。

以下の記事では、WordPressにおけるLPの作り方(基本構成)をわかりやすく解説しているので、参考にしてみてください。

関連記事:BtoB商材のLP基本構成。CVR向上の33のチェックリストも(ワイヤーフレーム付)

BtoBサイト制作サービス「c-web」について

弊社Coneの提供するBtoBサイト制作サービス「c-web」では、以下のようなサポートを行っています。

- BtoB企業のコーポレート・ブランドサイトを制作(参考サイトはこちら)

- CV最大化を目的としたサービスサイトを制作(参考サイトはこちら)

- CTA管理や資料DL機能を備えたオウンドメディアを制作(参考サイトはこちら)

「集客はできているのに、問い合わせが増えない」とお悩みの方は、お気軽にご相談ください。

また、貴社の課題解決に特化した具体的なサービス内容、制作実績、導入事例など、c-webのサービス詳細については以下フォームから無料でサービス紹介資料をダウンロードいただけます。