オウンドメディアで成果を出すには「内製」か「外注」か?

記事作成代行サービスを提供する、株式会社Cone(本社:大阪府大阪市、代表取締役:佐藤 立樹)は、この度、オウンドメディアにおけるベストな社内体制に関する調査を行いました。

オウンドメディアの運営担当者が抱える「どうすれば成果が出るのか」という共通の課題について、オウンドメディア運営の実態と売上成果との関連性を多角的に分析しました。

本調査では、214名の回答者から得られたアンケートデータを基に、「運営体制」「リソース」「コンテンツ戦略」の3つの側面から考察を行います。

最終的には、調査結果から明らかになった「成果を出すための3つのタイプ」まで明らかにしました。

目次

調査概要

| 調査対象 | 自社オウンドメディアの運用経験がある214名 |

| 調査期間 | 2025年9月2日〜9月3日 |

| 調査方法 | インターネット調査 |

| 調査実施 | 記事作成代行サービス「c-blog」を運営する株式会社Cone |

本調査では、実際に自社のオウンドメディア運用に携わった経験者のリアルな声を収集し、成果が出る社内体制の実態を多角的に分析しています。

調査の全体像|オウンドメディアからの売上と運用体制

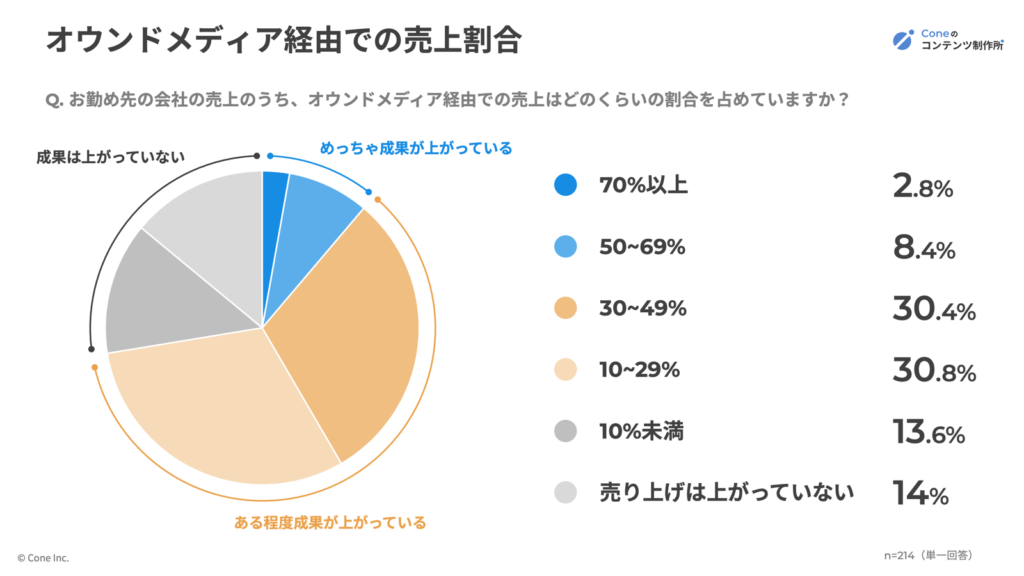

まず、会社の売上のうち、オウンドメディア経由での売上割合を見ていきましょう。

最も多かった回答は「10%〜29%」で30.8%、次いで「30%〜49%」で30.4%となりました。

一方、「オウンドメディアからは売上が上がっていない」という回答も14%に上り、成果のばらつきが明確に見て取れます。

会社の売上のうち、オウンドメディア経由での売上割合が50%以上を「めっちゃ成果が上がっている」とし、10%~49%を「ある程度成果が上がっている」とします。それ以降の10%未満を「成果は上がっていない」として分類分けを行い、分析を行なっていきます。

| 50%以上 | めっちゃ成果が上がっている |

| 10~49% | ある程度成果が上がっている |

| 10%未満 | 成果は上がっていない |

まずは、成果が上がっているオウンドメディアと、そうでないオウンドメディアの運営体制から見ていきます。

オウンドメディアの運営体制

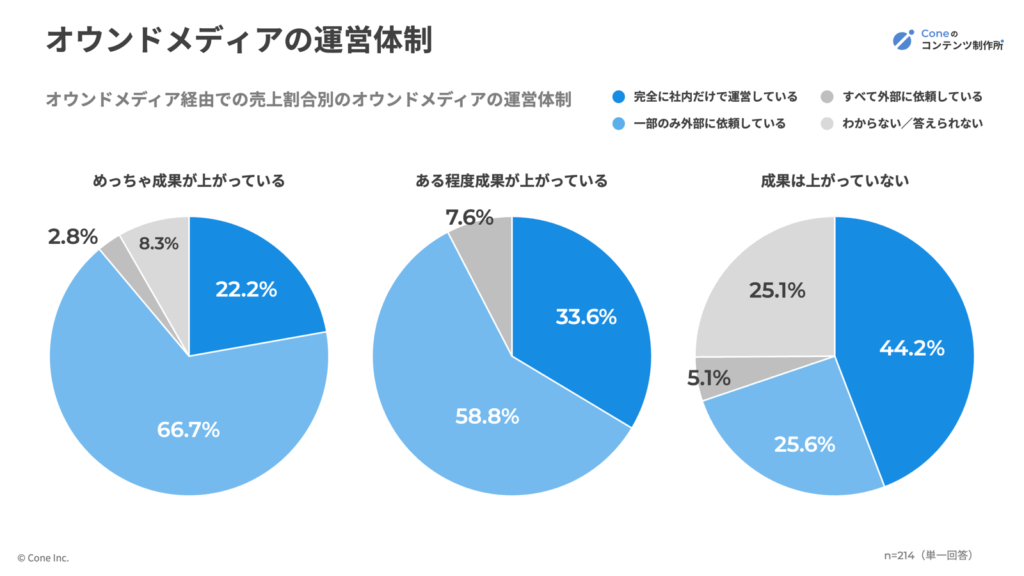

成果が上がっている企業とそうでない企業で、オウンドメディアの運営体制にどのような違いがあるのかを比較してみました。

◼︎「めっちゃ成果が上がっている」オウンドメディア

「めっちゃ成果が上がっている」と回答した企業の約67%が「一部のみ外部に依頼している」と回答しています。これは、「ある程度成果が上がっている」「成果は上がっていない」と比較しても割合が多いことから、内製と外部委託をうまく組み合わせたハイブリッド型の体制が、高い成果を生み出していることが分かります。

この結果からは、自社の強みや業務理解を活かしつつ、外部の専門知見を適切に取り入れることで、効率的に成果を伸ばせることが見えてきます。つまり、すべてを自社だけで抱え込む必要はなく、外部を戦略的に活用することで、自社らしさを損なわずに成果を最大化できるのです。

◼︎「ある程度成果が上がっている」オウンドメディア

「ある程度成果が上がっている」企業でも、約59%が一部外部に依頼しており、成果が非常に高い企業と同じ傾向が見られます。一方で、完全に社内だけで運営している企業の割合が33.6%とやや高くなっていることから、内製のみでは成果の伸びに限界があることがうかがえます。

このことから、外部の力を借りることが成果向上のカギになる一方で、単に外注するだけでは不十分で、どの部分を内製でどの部分を外注するか、そのバランスや役割の振り分けがとても重要であることがわかります。

◼︎「成果は上がっていない」オウンドメディア

「成果は上がっていない」と回答した企業では、約44%が「完全に社内だけで運営している」と回答しています。外部の知見やリソースを活用できていないことが、成果不足の一因となっている可能性が高いでしょう。

自社だけで運営を完結させてしまうと、SEOやコンテンツマーケティングの最新トレンドに対応しきれず、競合との差別化も難しくなることが多いのです。

この調査結果から、運営体制を極端に偏らせることは成果につながりにくいことが分かりました。すべてを外注しても自社らしさが失われますし、完全内製だけでは専門知識やリソースの限界にぶつかります。

成果が出ているオウンドメディアは、自社の強みを活かしつつ、外部の力をうまく取り入れることでバランスを取っています。読者としては、自社の状況に応じて内製と外注の比率を考え、何を自分たちでやり、何を外部に任せるのかを戦略的に判断することが、オウンドメディア運営の成功につながるという点を学べるでしょう。

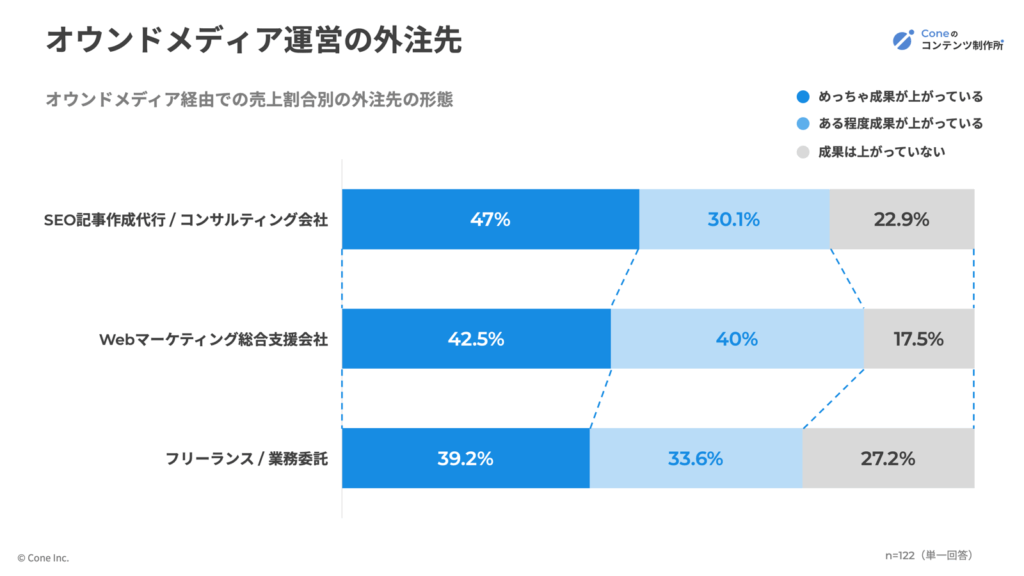

外部委託先の形態

成果が出ている企業は外部に任せていることが分かりましたが、オウンドメディアの外部委託先には大きく分けて以下の3つがあります。

- SEO記事作成代行・コンサルティング会社

- Webマーケティング総合支援会社

- フリーランス・業務委託

外注先によって成果は左右されるのかについて調査してみました。

「めっちゃ成果が上がっている」企業の外注先として最も多かったのは「SEO記事作成代行 / コンサルティング会社」でした。これは、SEOと記事作成という専門分野に特化しており、その成果が検索順位や流入数という形で明確に分かりやすいためと考えられます。

一方、「めっちゃ成果が上がっている」と「ある程度成果が上がっている」を合わせた総合的な成果率でみると、Webマーケティング総合支援会社が最も高く、失敗のリスクも低いことがわかります。

つまり、

- 特定分野で高い成果を狙う → SEO記事作成会社 / コンサルティング会社

- 安定して総合的な成果を目指す → Webマーケティング総合支援会社

が有効な選択肢と言えるでしょう。

外部委託している業務

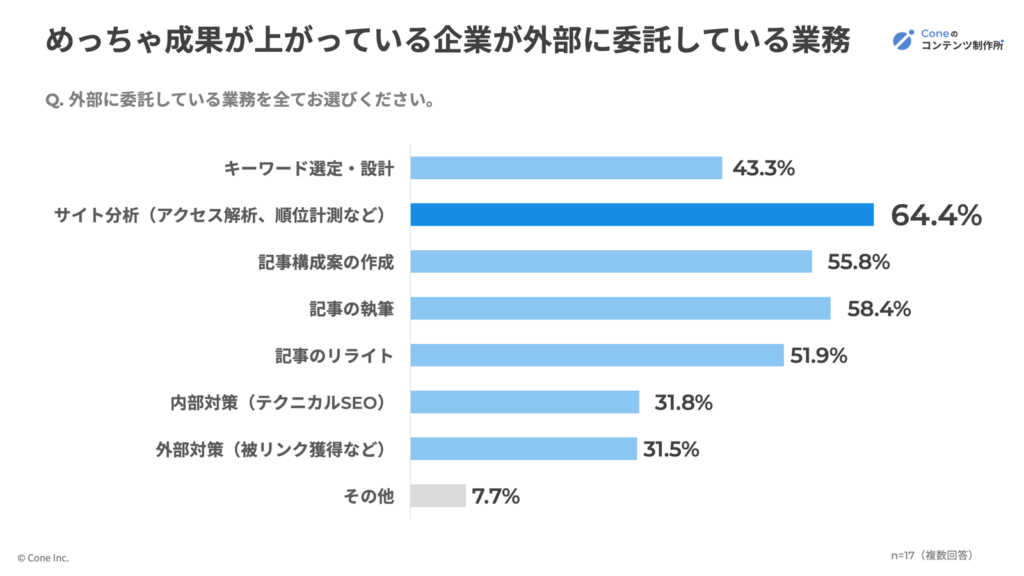

では次に、オウンドメディアにおけるどの業務を依頼しているのかを調査した結果が以下になります。

まずは、「めっちゃ成果が上がっている」企業から見ていきます。

めっちゃ成果が上がっている企業は「専門性の高い分析」と「コンテンツ制作」を外部に任せているということが分かります。特にサイト分析(64.4%)や記事執筆・構成・リライト(50%超)が多く、継続的に質の高い記事を作成するために外部の力を活用しています。

一方で、テクニカルSEOや被リンク獲得といった戦略的な業務は外注の割合が低く、社内でコントロールしている傾向があるようです。

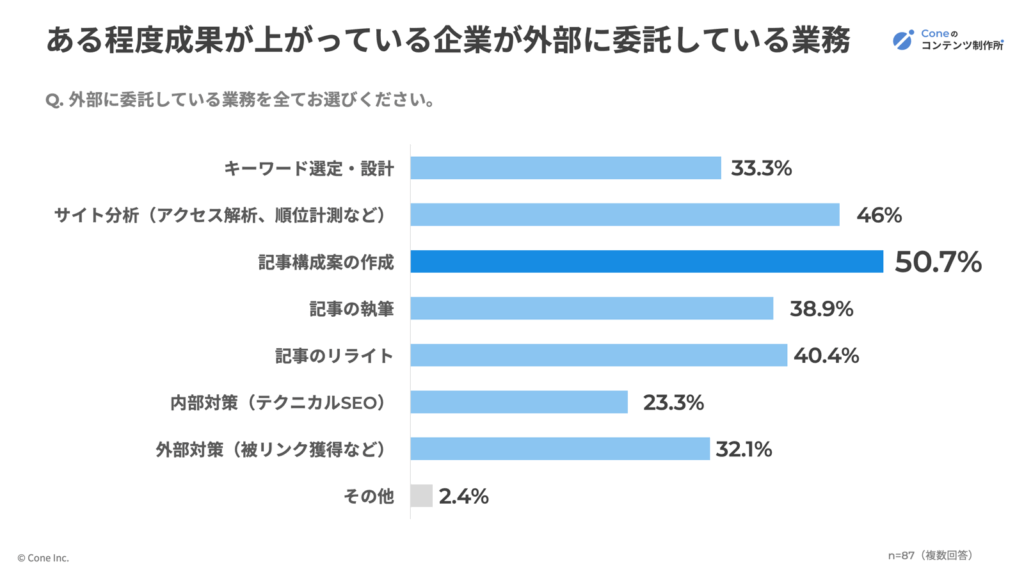

次に、「ある程度成果が上がっている」企業が依頼している業務を見ていきます。

成果をある程度出している企業が外部に任せているのは「記事構成案の作成(50.7%)」と「サイト分析(46%)」が中心であることが分かります。記事の執筆やリライトも一定数委託されていますが、キーワード選定(33.3%)やテクニカルSEO(23.3%)、被リンク獲得(32.1%)は低めです。

「めっちゃ成果が上がっている企業」と同様に、記事執筆前の作業を外注していることが分かります。つまり、高い成果を求める企業ほど、専門性やリソースが必要な領域を積極的に外部に任せる傾向があるといえます。

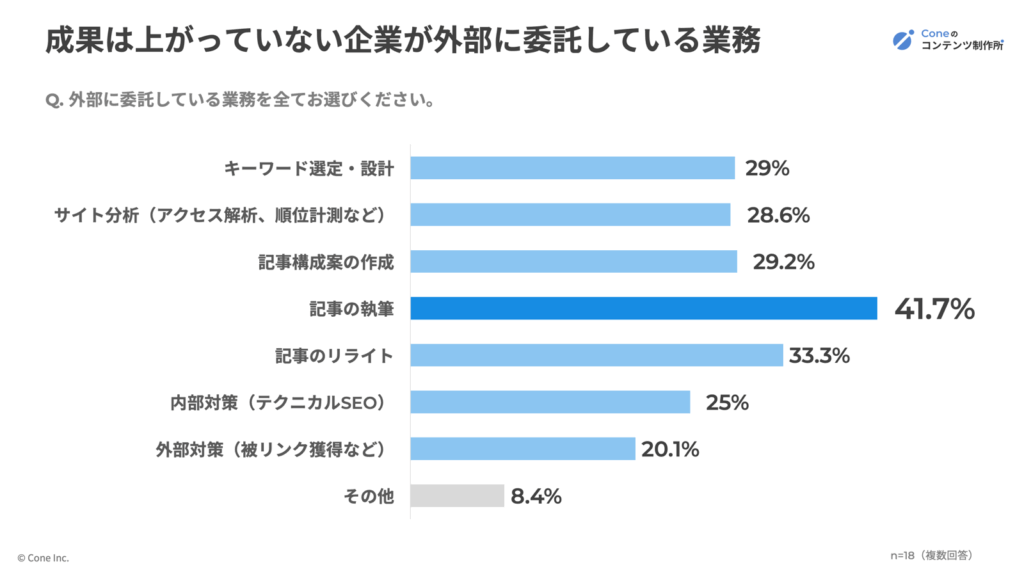

最後に、「成果は上がっていない」企業が依頼している業務を見てみましょう。

「成果は上がっていない」企業の中で最も多いのは記事の執筆(41.7%)で、成果が十分でなくてもコンテンツ量を確保しようと外部に依頼していることが分かります。続いて、記事リライト(33.3%)、記事構成案の作成(29.2%)、キーワード選定(29%)、サイト分析(28.6%)と、主にコンテンツ制作や基礎的なSEO業務が中心です。

つまり、成果が出ていない企業ほど「記事制作中心の外注」にとどまり、分析や戦略的な施策を十分に外部活用できていない可能性があると考えられます。

3つのグラフを比較すると、成果の度合いによって外部委託の使い方に違いがあることが分かります。

めっちゃ成果が上がっている企業は、サイト分析(64.4%)や記事執筆(58.4%)といった専門性や工数が大きい業務を積極的に外注しています。

ある程度成果が上がっている企業は、記事構成案(50.7%)やサイト分析(46%)など、企画や分析を中心に外部を活用しています。

一方で、成果は上がっていない企業は、記事執筆(41.7%)が最多で、量を増やすことには外注を使いますが、それ以外の業務はほとんど自社対応にとどまっています。

この違いから見えるのは、成果を伸ばすには記事制作の外注だけでは不十分で、サイト全体の分析やコンテンツ戦略の設計に専門家の力を取り入れることが重要だということが分かります。

外部委託費用

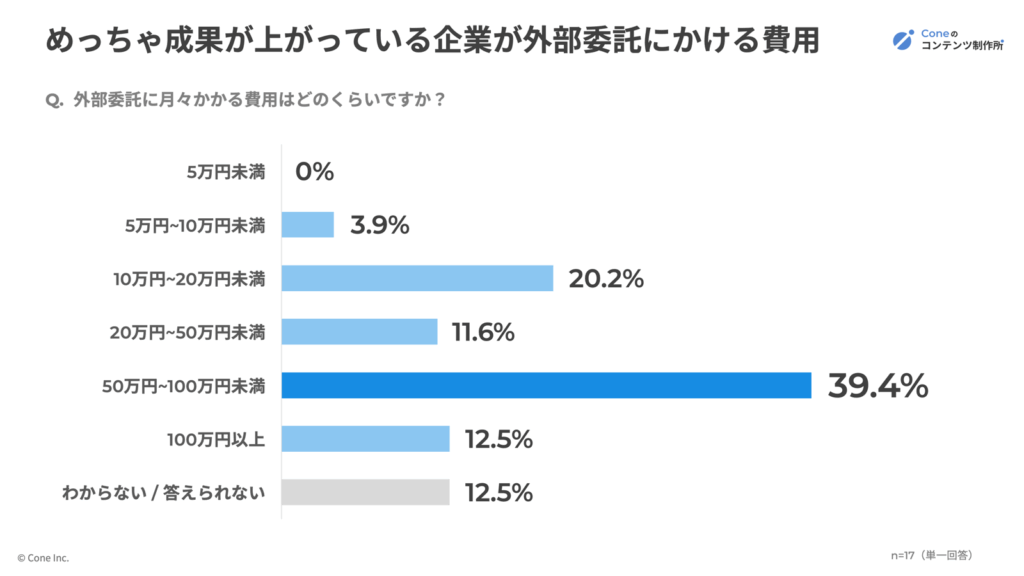

次に、外部に依頼する際にかかる費用についてみていきます。まずは「めっちゃ成果が上がっている」企業からです。

外部委託費用では「50万〜100万円未満」が最も多く39.4%、次いで「10万〜20万円未満」(20.2%)、「100万円以上」(12.5%)となっています。

50万円以上を投じる企業は全体の半数超(51.9%)にのぼり、成果を出している企業ほど専門性の高い業務に積極的に投資していることがわかります。つまり、外部委託はコスト削減ではなく、成長を加速させるための投資として捉えられているのです。

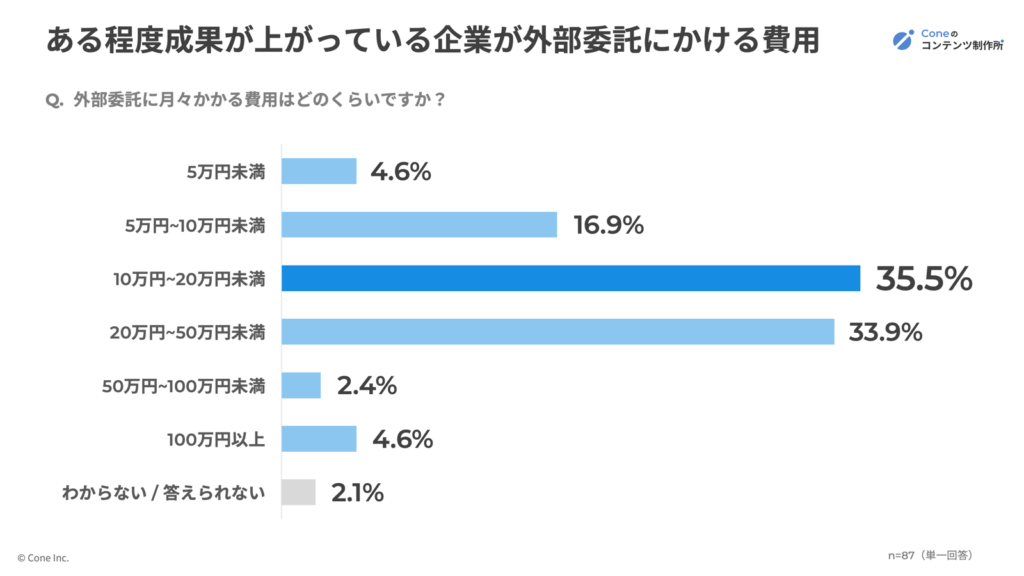

次に、「ある程度成果が上がっている」企業を見てみます。

外部委託費用では「10万〜20万円未満」が最も多く35.5%、次いで「20万〜50万円未満」が33.9%で、約7割の企業がこの価格帯に集中しています。

一方で50万円以上をかける企業はごく少数(計7%ほど)にとどまります。つまり、比較的低〜中価格帯で外注を抑えていますが、ある程度の成果は埋めるということが分かります。

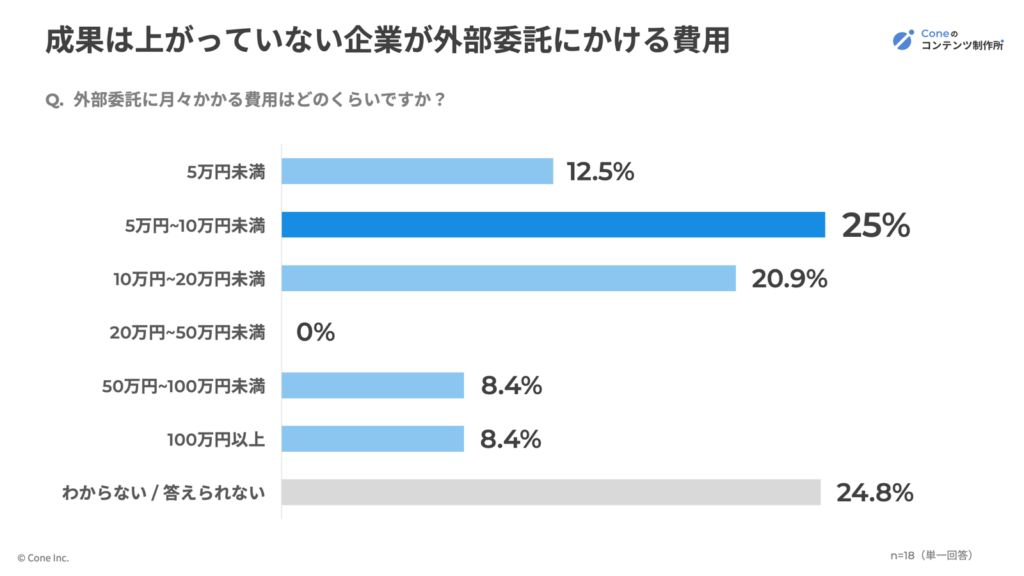

最後に「成果は上がっていない」企業を見てみます。

成果は上がっていない企業の外部委託費用は「5万〜10万円未満」が最多で25%、5万円未満と合わせると37.5%が月10万円未満にとどまっています。さらに「20万〜50万円未満」は0%と中規模以上の投資はほぼないことから、多くの企業は外部委託に十分な予算を割けておらず、また費用感の把握自体も曖昧なまま取り組んでいることが推測されます。

結果として、分析や戦略的な施策に資金を投じられず、成果につながりにくくなっている可能性があります。

3つのグラフを比べると、成果と外部委託費用にも明確な違いがあることが分かります。

めっちゃ成果が上がっている企業は、月50万円以上の高額費用を外部委託に投じる企業が半数以上を占め、専門性やリソースが必要な業務にしっかり投資していることが分かります。

ある程度成果が上がっている企業は、月10万〜50万円未満の範囲で外部委託に費用をかける企業が多く、必要な業務に適度に投資しています。

成果は上がっていない企業は、月10万円未満の比較的少額しか外部委託に費用をかけておらず、外部活用が限定的です。

この比較から分かるのは、外部委託は単なるコストではなく、成果を高めるための投資であり、投資額が大きいほど高い成果につながる傾向があるという点です。

記事作成の費用相場に関しては、以下の記事にて詳しく解説しているので、気になる方は参考にしてみてください。

関連記事:記事作成の費用相場。費用を左右する4つの要素と成果につながる依頼のコツまで

次の章では、社内リソースとコンテンツ運用の実態を成果別に分析し、どのような体制が成果向上に直結するのかを見ていきます。

成果が上がっている企業は社内リソースを積極的に使用しいている

ここでは、オウンドメディアからの売上成果別に、社内リソースやコンテンツ運用状況を比較してみます。

分析軸は以下の3点です。

- オウンドメディア運営に携わる社内人数

- 1ヶ月あたりの新規記事公開本数

- 1ヶ月あたりの既存記事リライト本数

社内リソースと専任体制

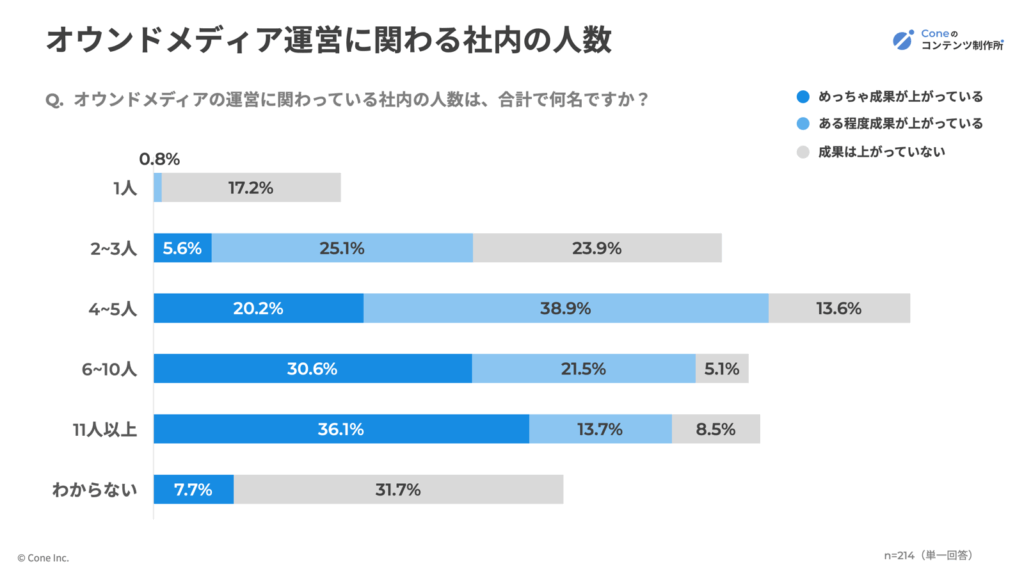

まずは、オウンドメディア運営に関わる人数によって成果が左右されるのかを見ていきましょう。以下はオウンドメディア運営に関わっている社内の人数の割合です。

このグラフからは、成果の有無によってオウンドメディアの運営体制に違いがあることがわかりました。

めっちゃ成果が上がっている企業は、11人以上(36.1%)や6〜10人(30.6%)の体制が多く、少人数で運営する企業はほとんどありません。

ある程度成果が上がっている企業は、4〜5人(38.9%)や2〜3人(25.1%)の体制が中心で、ある程度の人数で役割分担しながら効率的に運営しています。

成果は上がっていない企業では、1人で運営している企業が17.2%と最も多く、「わからない」と答えた割合も31.7%と高いため、体制が明確でなく担当者の役割も曖昧な可能性があると推測できます。

つまり、オウンドメディアで成果を出すには、属人化を避け、一定規模のチームで運営することが重要だということです。少人数では担当者の負担が大きく、品質維持や継続更新が難しくなりますが、多人数で役割を明確に分担することで、効率的かつ専門的な運営が可能となり、高い成果につながると考えられます。

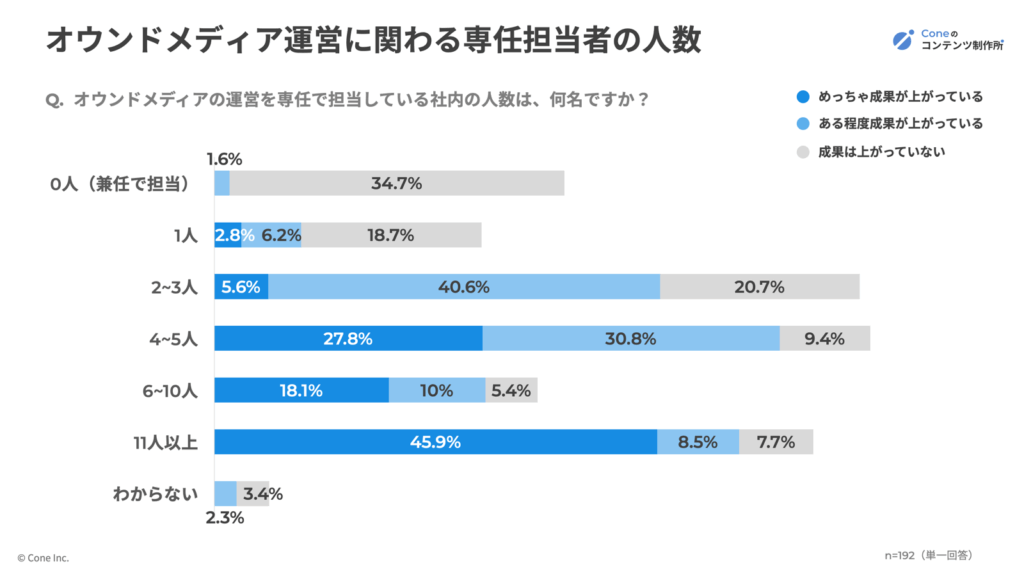

では次に、オウンドメディアの運営を専任で担当している人数の割合はどうなっているのでしょうか。

このグラフからは、専任担当者の人数がオウンドメディアの成果に大きく関わっていることが分かります。

めっちゃ成果が上がっている企業では、11人以上の専任担当者を置く企業が45.9%と圧倒的に多く、4〜5人も27.8%と、高い成果を出すには多くの専任担当者を配置することが重要であることが分かります。

ある程度成果が上がっている企業は、2〜3人の専任担当者を置く企業が40.6%と最も多く、複数人でチームを組むことが成果向上に効果的であることを示しています。

成果上がっていない企業では、専任担当者がいない兼任体制(34.7%)や1人(18.7%)の企業が多く、メディア運営に十分なリソースを割けず、成果を出しにくい状況がうかがえます。

この二つの調査からわかったことは、オウンドメディアの成果には運営体制の規模と専任担当者の人数が大きく影響しているという事です。

まず、成果が高い企業ほど、運営に関わる人数も専任担当者の数も多く、役割分担が明確になっています。多人数体制でライター・編集者・分析担当などの役割を分けることで、コンテンツの品質維持や更新の継続性が確保され、専門性の高い運営が可能になります。

逆に、成果が上がっていない企業は、1〜3人の少人数で運営していたり、専任担当者が不在で兼任体制になっていたりするケースが多く、担当者の負担が大きくなりやすいです。その結果、コンテンツの質や更新の安定性が低くなり、成果につながりにくいと考えられます。

つまり、オウンドメディアで成果を出すためには、一定規模のチームで運営し、専任担当者を十分に配置して役割分担を明確にすることが重要であるといえます。

新規記事とリライトの状況

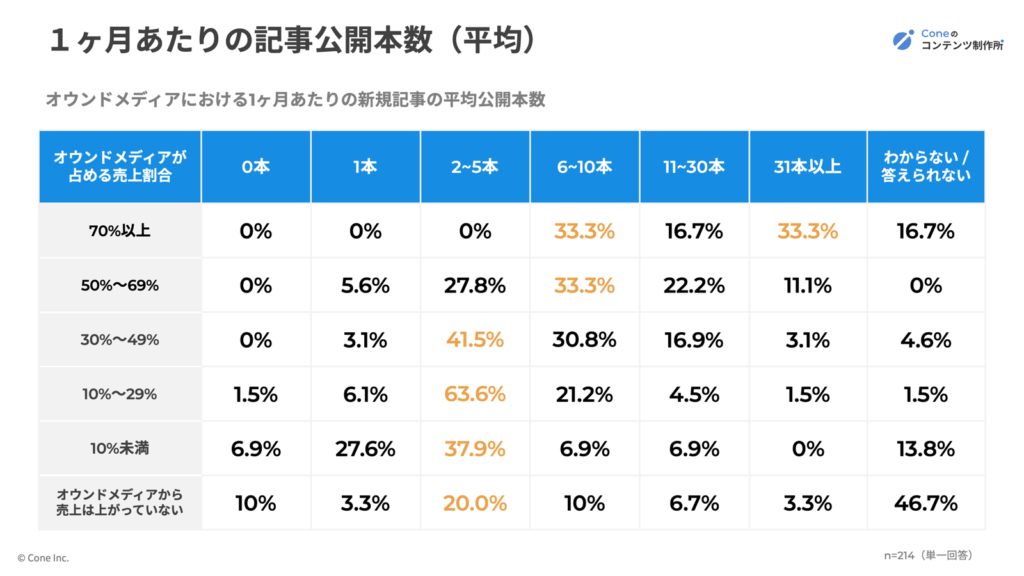

次に、記事コンテンツの更新状況について分析してきます。

「めっちゃ成果が上がっている」オウンドメディアでは、月に平均6本以上を公開していることが分かります。ただし、記事を多く公開することが全てではなく、読者ににとって有益な情報を届けられる記事が正義と言えます。

以下の記事では、SEOにおける記事数の目安や更新頻度について詳しく解説しています。

関連記事:記事数はSEOに無関係?成果を出すための「量と質」の関係性を徹底解説

関連記事:SEOに効くのは“更新頻度”より“質”。成果を最大化するコンテンツ戦略を解説

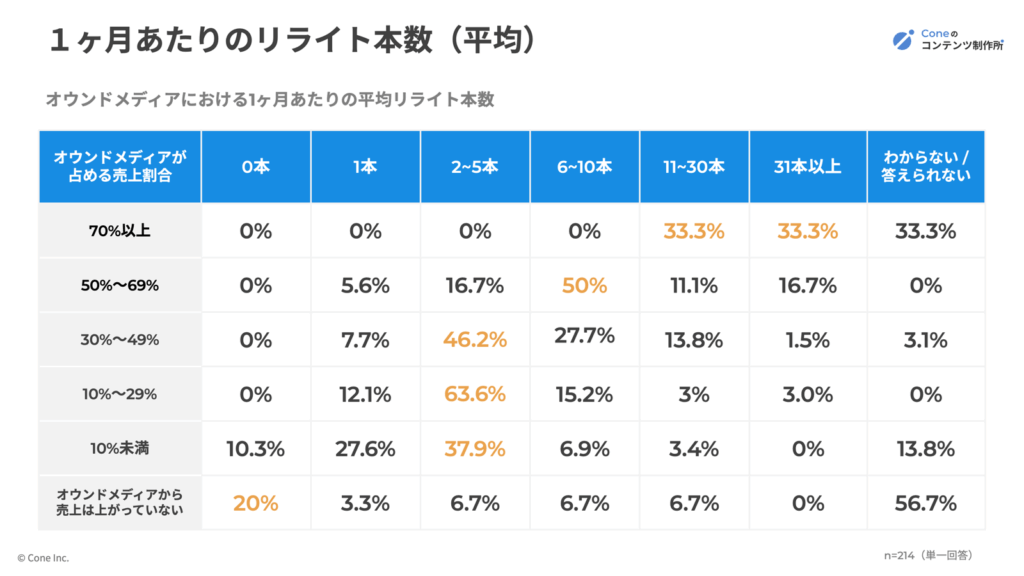

次に、記事のリライト頻度についてみていきましょう。

これまでの結果をまとめると、記事の更新頻度と成果には明確な相関があります。

めっちゃ成果が出ている企業は、月6本以上の新規記事を公開すると同時に、リライトも積極的に行っています。

ある程度成果が出ている企業は、月に2〜5本の新規記事とリライト記事を安定的に更新しています。

成果が上がっていない企業は、新規記事の公開数が少ないだけでなく、既存記事のリライトもほとんど行っておらず、重要な施策が抜け落ちている傾向があります。

ここまでのデータから、成果の高い企業は新規記事とリライト記事の両方をバランス良く更新していることが分かりました。

◼︎ 新規記事の外注

めっちゃ成果を上げている企業では、新規記事の量も多く、外注も積極的に活用しています。つまり、社内リソースだけでは回せないボリュームを外部パートナーに任せることで、メディアの幅を広げることに成功していることが分かります。

◼︎ リライトの外注

リライトも積極的に行われている企業では、専門性や分析が必要なリライト業務を外部に依頼するケースが多く見られます。これにより、既存記事の検索順位改善や情報更新を効率的に行い、記事の質を高める運用が可能になっています。

◼︎ 成果が出ていない企業との比較

成果が上がっていない企業では、新規記事・リライト記事ともに更新数が少なく、外注活用も限定的です。結果として、記事の量・質・更新頻度のいずれも不十分となり、メディアの成長につながっていません。

成果が上がっている企業は「新規記事でメディアの幅を広げる」「リライトで記事の質を高める」という両輪を、戦略的に外注も組み合わせながら回していることがわかりました。

また、単に記事を量産するだけでなく、どの業務を内製し、どの業務を外注するかを明確にすることで、社内リソースの制約を超えた成果を生んでいるということになります。

以下の記事では、SEOにおけるリライト方法について詳しく解説しています。

関連記事:SEO記事のリライト方法(7ケース解説)。検索順位UPに効く具体的なやり方を解説

調査から分かった成果を向上させるための戦略

オウンドメディアの成果は、現在の立ち位置と目指す目標によって、取るべき戦略が異なります。今回の調査結果を基に、成果を向上させるために重要なポイントをまとめました。

成果が上がらないオウンドメディアに必要なこと

この段階の主な課題は、専任担当者の不在、戦略性の欠如、そしてリライトの軽視です。

体制の再構築と外部委託の活用

まず、オウンドメディア運営を片手間で行うのではなく、事業として位置づけ、専任の担当者をアサインすることが不可欠です。限られたリソースの中で成果を出すには、すべての業務を内製するのではなく、キーワード選定やサイト分析、記事構成案の作成など、専門性の高い業務を月10万円程度の予算で外部に委託しましょう。これにより、社内担当者はより重要な業務に集中できます。

リライトを中心としたコンテンツ戦略

闇雲に新規記事を量産するのではなく、既存記事の改善に注力することが重要です。新規記事よりもリライトに集中することで、少ない労力で既存記事の価値を最大限に引き出し、成果につなげられます。

ある程度成果が出ているオウンドメディアが次に進むために必要なこと

この段階のメディアは安定した運用ができていますが、さらなる成果を目指すには、より大規模で戦略的な体制と投資が必要です。

リソースの増強と戦略パートナーとの連携

オウンドメディアの成長に合わせて、社内の専任担当者を3〜5名以上に増員し、チームで運営する体制を築きましょう。同時に、記事作成代行業者を単なる外注先としてではなく、Webマーケティング戦略全体をサポートしてくれるパートナーとして連携することで、メディアのさらなる成長を加速させられます。

積極的な投資とバランスの取れた更新

高い成果を出している企業は、外部委託に月50万円以上の費用を投じています。これは、外部委託をコストではなく、成長のための投資として捉えているからです。この投資によって、新規記事とリライト記事をバランス良く、かつ積極的に更新し続けましょう。特に、リライト本数を新規記事と同等、またはそれ以上に増やすことで、既存コンテンツの資産価値を高められます。

成果を向上させるには、現在の状況を正確に把握し、必要なリソース(費用、人員、外部の専門知識)を戦略的に投下することが不可欠です。

弊社Coneが提供する、記事作成代行サービス「c-blog」では、記事の執筆はもちろん、KW設計などの戦略部分からリライトまで対応しているので、お困りの際はお気軽にご相談ください。

記事作成代行サービス「c-blog」:サービスサイトはこちら n nんjvhう76tfgvbんmkjhb

まとめ:調査結果から見えた成果を出すための3つの原則

今回の調査を通じて、オウンドメディアで成果を最大化している企業とそうでない企業の間には、明確な共通点があることが明らかになりました。

「内製」と「外注」のバランスを最適化する「戦略的ハイブリッド体制」

成果を上げている企業は、「全てを内製」するわけでも「全てを外注」するわけでもありません。自社の強みである事業理解や企画を内製化し、専門性の高いSEO・分析・構成案といった部分は外部パートナーに委託する「戦略的ハイブリッド体制」が、成果を出すための鍵です。

専任チームへの「投資」と「継続的な運用」

成果は、投入するリソースの量と質に比例します。成功している企業では、運営担当者が「専任者」であることが当たり前であり、兼任体制はほとんど見られません。専任チームを置くことで、高速なPDCAサイクルを回し、成果を積み重ねるための基盤を築いています。

「新規記事」と「リライト」の両立を徹底する

成果を最大化している企業は、新規記事を量産するだけでなく、既存記事の改善を徹底する「リライト」に特に力を入れています。特に、リライト本数が成果の差を分ける決定的な要因であり、既存記事を資産として捉え、継続的に改善する運用姿勢が重要であることが分かりました。

これらの原則は、オウンドメディアの売上を向上させるためのロードマップでもあります。ご自身の運営体制を振り返り、次に何をすべきかを見つけるためのヒントとして、本調査結果をぜひご活用ください。