【事例で解説】インバウンドマーケティングで成果を出す4つのステップ

「見込み顧客に来てもらう」ことのできる”インバウンドマーケティング”は、効率的な新規顧客の開拓方法として多くの企業が取り組んでいます。

一方で、「広告を出しているのに問い合わせが来ない、、」「問い合わせが来ても商談に繋がらない、、」と頭を抱えるマーケティング担当の方も多いのではないでしょうか。

当メディアを運営する株式会社Coneも同じ悩みを抱えていました。そこから試行錯誤を重ね、資料作成代行サービス「c-slide」では”インバウンド100%”で1,000社以上の企業の支援を行っています。

この記事ではぼくらが実践してきた、インバウンドマーケティングで成果を出すための4つのステップを解説します。各ステップで「c-slide」が取り組んだ事例も交えてご紹介していきます。

弊社Coneが運営するBPOサービス比較サイト「b-pos」はBPOサービス事業者のインバウンドマーケティングを包括的に支援しています。商談に繋がるお問い合わせ獲得に悩んでいる方はお気軽にご相談ください。

⇒ BPOサービス比較サイト「b-pos」:サービスサイトへ

そもそもインバウンドマーケティングとは?

インバウンドマーケティングは「自社に興味のある見込み顧客に、自社サイトで問い合わせをしてもらう」マーケティング手法のことです。インバウンドマーケティングの第一人者であるHubSpot社も以下のような説明をしています。

インバウンドマーケティングとは、ターゲットオーディエンスのニーズに寄り添い、ロイヤルティーの高い顧客を惹きつけるマーケティング手法です。

引用:HubSpot「インバウンドマーケティングとは」

インバウンドマーケティングが注目されている理由

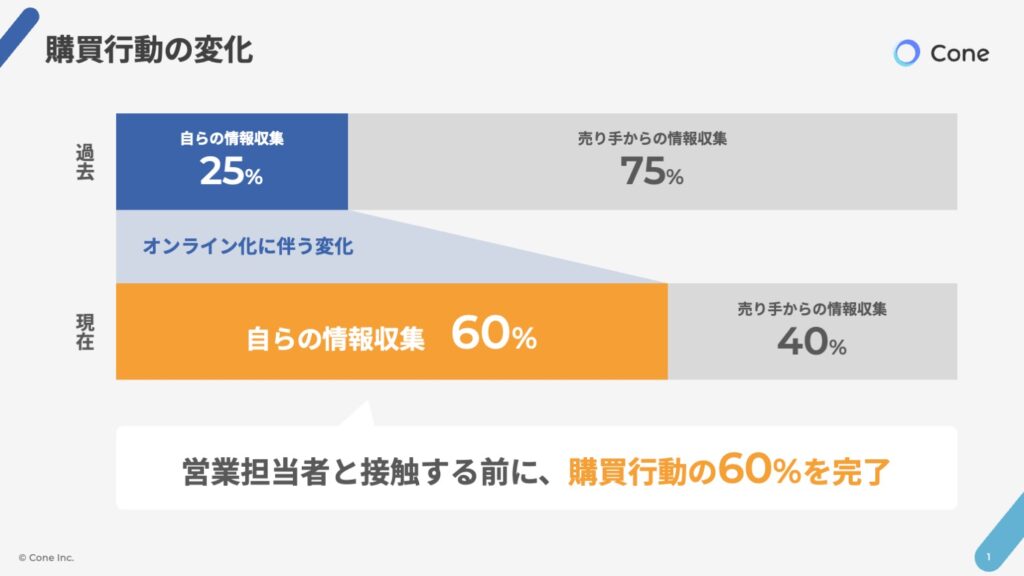

なぜ「顧客に来てもらう」インバウンドマーケティングが注目されているかは、インターネットの発達による購買行動の変化にあります。

インターネットは発達する前は、BtoBにおいて商品やサービスを買おうとすると「営業担当に会って話を聞く」ことしかできませんでした。それがインターネットが発達した現在は、営業担当に話を聞かずとも「検索エンジンで調べる」だけで様々な情報にアクセスすることができます。

そのため、商品・サービス導入を比較検討する担当者は、営業担当から直接話しを聞く前に、購買行動の60%以上を終わらせてから企業に問い合わせると言われています。

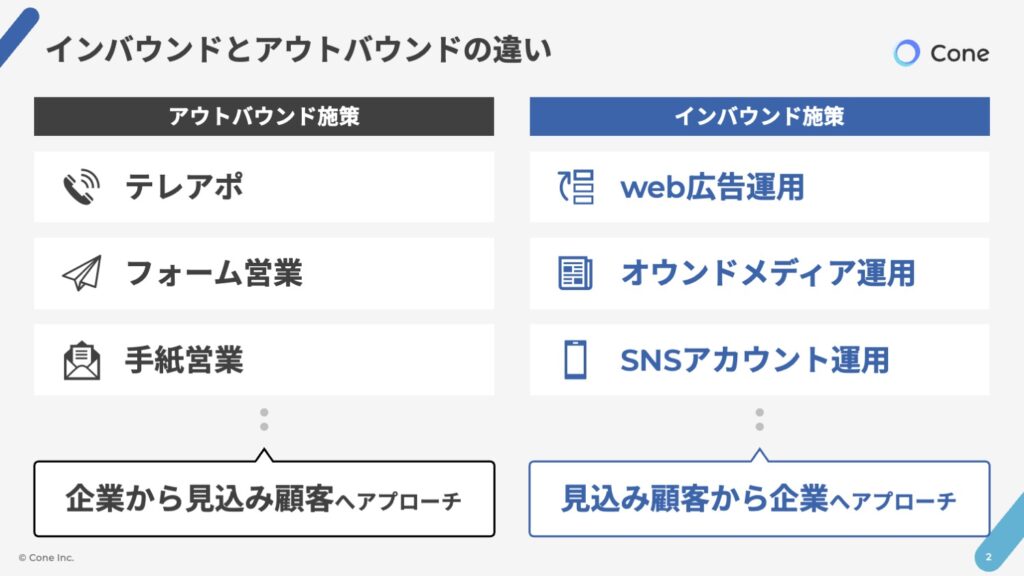

アウトバウンドマーケティングとの違い

新規顧客の開拓と聞くと、「テレアポ」や「フォーム営業」などを想像される方も多いのではないでしょうか。これらはアウトバウンドマーケティングと呼ばれ、自社から見込み顧客であろう企業へ能動的にアプローチをして商談を獲得する手法です。

このアウトバウンドマーケティングとインバウンドマーケティングは、「企業からのアプローチ」か、「見込み顧客からのアプローチ」かが大きな違いとなります。

そのため、商談をする顧客の導入意欲やアプローチ量にも大きな違いがあります。

| アウトバウンド | インバウンド | |

|---|---|---|

| 顧客の導入意欲 | 低い顧客との商談も含まれる | 基本的に高い顧客しか来ない |

| 受注難易度 | 高い(受注率平均:5~10%) | 比較的低い(受注率平均:10~30%) |

| アプローチ量 | 人による限界あり(最大1日100件など) | 広告費などの予算を増やすほど増加 |

企業からアプローチするアウトバウンドは、導入意欲が低いにも関わらず「一旦話を聞いておこう」と商談を設定する見込み顧客も含まれるため、潜在的な課題を引き出したり、中長期的な関係性の構築が必要となるため受注難易度は高めになります。

一方で、見込み顧客側からアプローチするインバウンドは、基本的に導入意欲が高い顧客しか問い合わせをしないため、受注難易度は比較的低くなります。

失敗しないための大切な考え方

インバウンドマーケティングに取り組む企業で、以下のような課題を感じている方も少なくないのではないでしょうか。

- 広告を出しているのに問い合わせがこない、、

- 問い合わせはくるものの、商談に繋がらない、、

このような課題が生じる一番の要因は「導入意欲に合わせた適切な施策選択ができていない」からです。

見込み顧客は3つのフェーズに分かれる

見込み顧客と言っても、導入意欲はさまざまです。すぐに導入したい!と考えている人もいれば、課題は感じているものの、まだ情報収集段階の人も存在します。

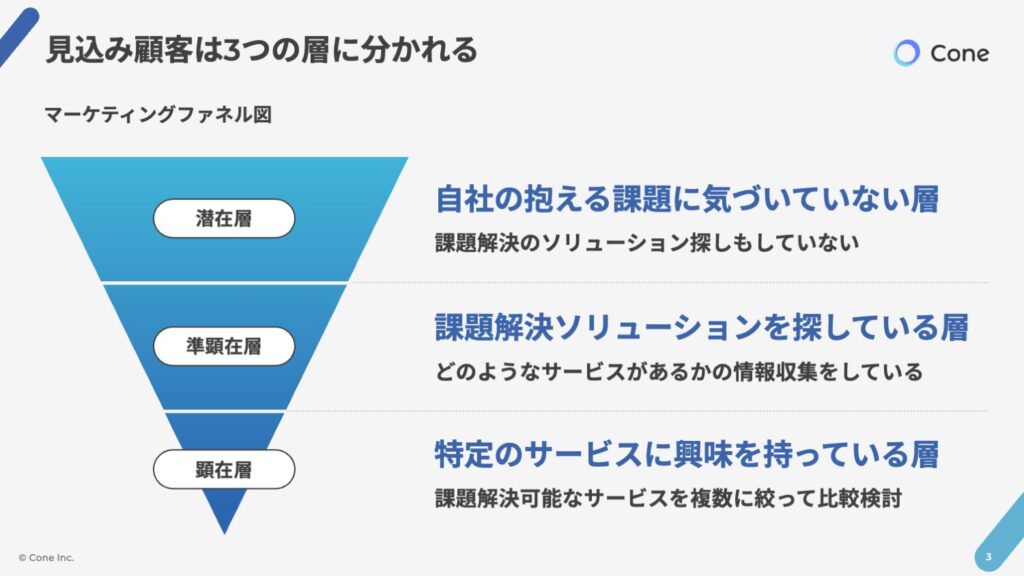

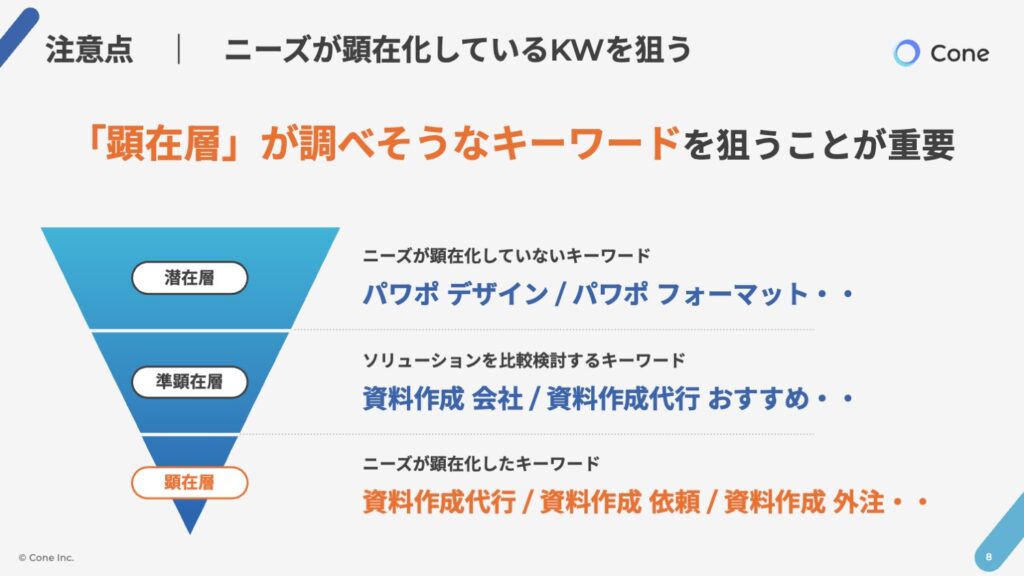

これらの導入意欲の違いは以下図のように3つのフェーズに分けて考えるとわかりやすいです。

先程の例でいうと「すぐに導入したい!」と考えている顧客層は”顕在層”、「課題は感じてるが、情報収集段階」の顧客層は “準顕在層”にあたります。そもそも課題を認識していなかったり、ソリューションの情報収集もしていない顧客層は”潜在層”となります。

「どの施策がどの層に効くか」は決まっている

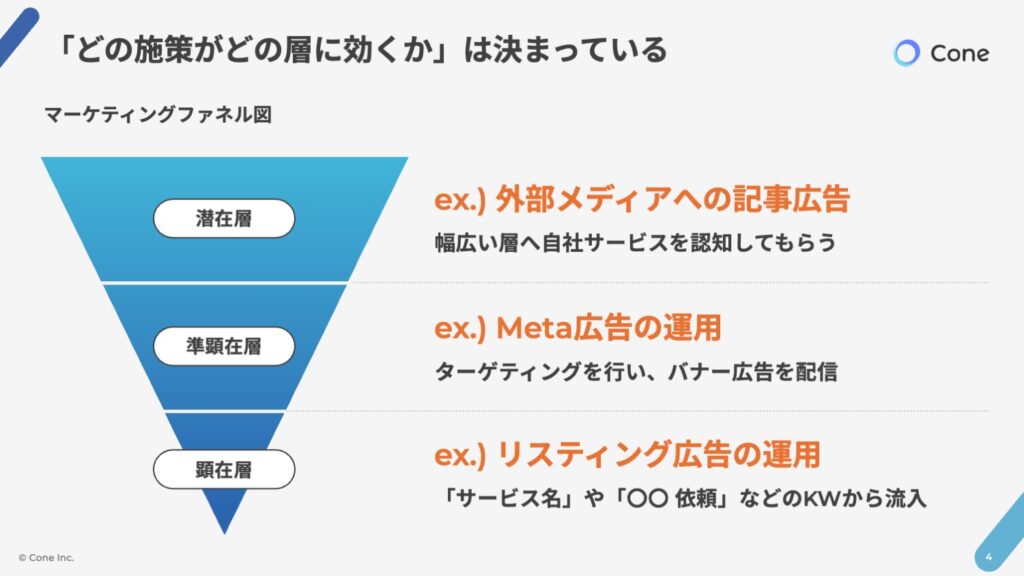

マーケティング施策に正解はないので、100%とは言い切れませんが、「この施策を行うと、この顧客層を獲得できる」はある程度決まっています。

「資料作成 依頼」などニーズが顕在化しているキーワードでリスティング広告を出稿すれば“顕在層”を獲得することができますし、セグメントでターゲティング設定を行い、Facebookなどでバナー広告を配信すれば”準顕在層”の獲得ができます。

また、自社サービスやそもそもの課題を認知していない”潜在層”へは、外部メディアへの記事広告や純広告を実施することでアプローチができます。TVCMなどは”潜在層”にあたります。

これを間違えて認識してしまい、”顕在層”を獲得したいのに「外部メディアへの記事広告」を実施してしまうと

- 広告を出しているのに問い合わせがこない、、

といった事態に陥ります。また、”顕在層”を獲得したいのに「Meta広告の運用」を実施してしまうと

- 問い合わせはくるものの、商談に繋がらない、、

といった事態に。これらを避けるために、自社が行っている施策はどの層を獲得する目的なのか、そもそもこの施策は獲得したい層にアプローチできるのかを確認するようにしましょう。

【事例付】インバウンドマーケティングの4つのステップ

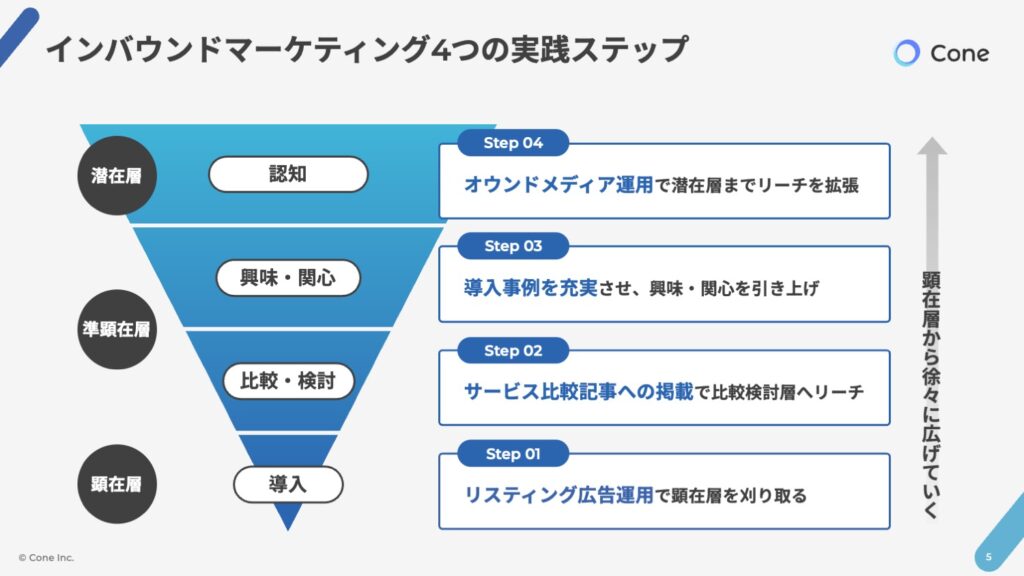

インバウンドマーケティングで成果を出すためのステップを「導入」「比較・検討」「興味・関心」「認知」の4つのフェーズに分けて解説します。

まずは導入に繋がりやすい”顕在層”へのアプローチから実施し、安定してきたら徐々に層を広げるための施策を実施していくイメージで進めましょう。

- リスティング広告で顕在層を刈り取り

- サービス比較記事への掲載で比較検討層へリーチ

- 導入事例を充実させて興味・関心を引き上げ

- オウンドメディア運用で潜在層までリーチを拡張

リスティング広告の運用では顕在層が調べそうなキーワードで入札することが非常に重要です。サービス比較記事への掲載は、比較検討のキーワードで上位を取れている記事を狙うことが重要になります。導入事例では「自分ごと化」を意識したコンテンツ制作、オウンドメディア運用では問い合わせに繋がりやすいキーワードの設計が重要になります。

ここからは各フェーズで具体的に何をしていくのかを、ぼくらが実施してきた事例を交えながら解説していきます。

STEP 1:リスティング広告の運用

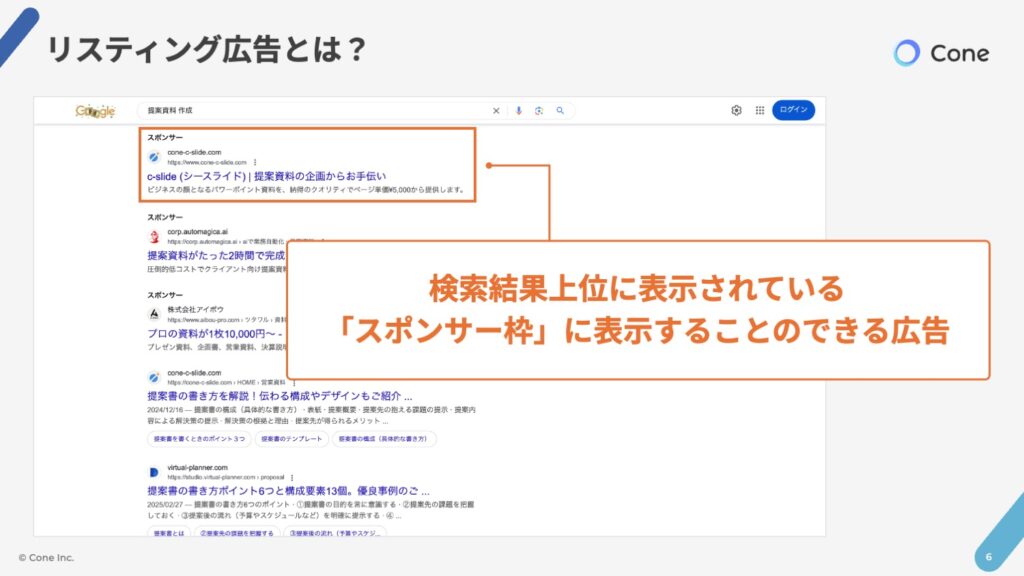

まずは、リスティング広告を運用し、導入意欲の高い顕在層へアプローチを行います。

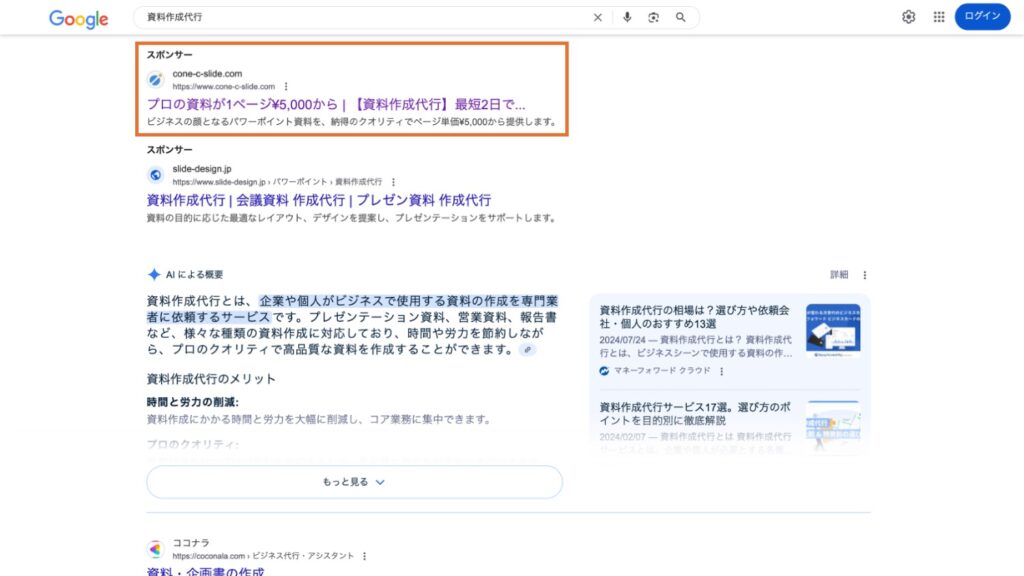

リスティング広告とは、自社が獲得したい検索キーワードに対してサービスサイトやLPを検索結果上位に表示することのできる広告枠のことです。表示させるキーワードは自社で自由に設定することができるため、「資料作成 外注」や「資料作成 依頼」など顕在層が調べるであろう検索キーワードで表示をさせることで効率的にお問い合わせを獲得することが可能です。

注意点:顕在層が調べそうなキーワードを狙う

自社でキーワードを自由に決めることができる分、「パワポ デザイン」などを設定してしまうと本来の目的である”顕在層”のサイト流入・問い合わせ獲得を実現できなくなります。そのため、上記のように各フェーズの顧客が調べそうなキーワードを洗い出し、顕在層のキーワードのみに絞って配信するようにしましょう。

c-slideの場合:「資料作成代行」の検索キーワードで入札

「c-slide」は資料作成代行サービスなので、まずは「資料作成代行」という検索キーワードのみで運用を始めました。初月は約10万円の予算で運用を開始し、「資料作成代行」である程度問い合わせを獲得できてきたタイミングで予算を30万円程度まで増やし、「資料作成 外注」や「営業資料 依頼」などのキーワードまで広げて運用を行いました。

「資料作成代行」のみでの運用時は、月間5~6件程度の問い合わせに繋がっており、予算を増やしてキーワードを広げた運用時は、月間15~20件程度の問い合わせを獲得できました。

STEP 2:サービス比較記事への掲載

リスティング広告の運用で顕在層の獲得が安定すれば、比較検討層へとリーチを広げるためにサービス比較記事への掲載を行いましょう。

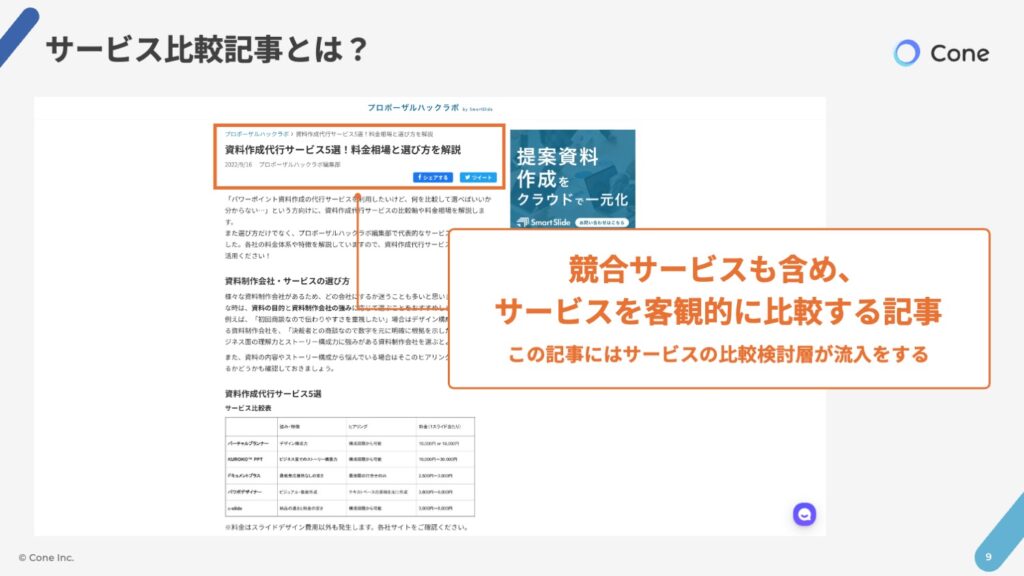

サービス比較記事とは、競合サービスも含めて複数のサービスを客観的に比較する記事のことです。「資料作成代行 比較」や「資料作成代行 おすすめ」などのキーワードで表示されることが多いため、サービスの導入を検討している比較検討層が多く流入します。

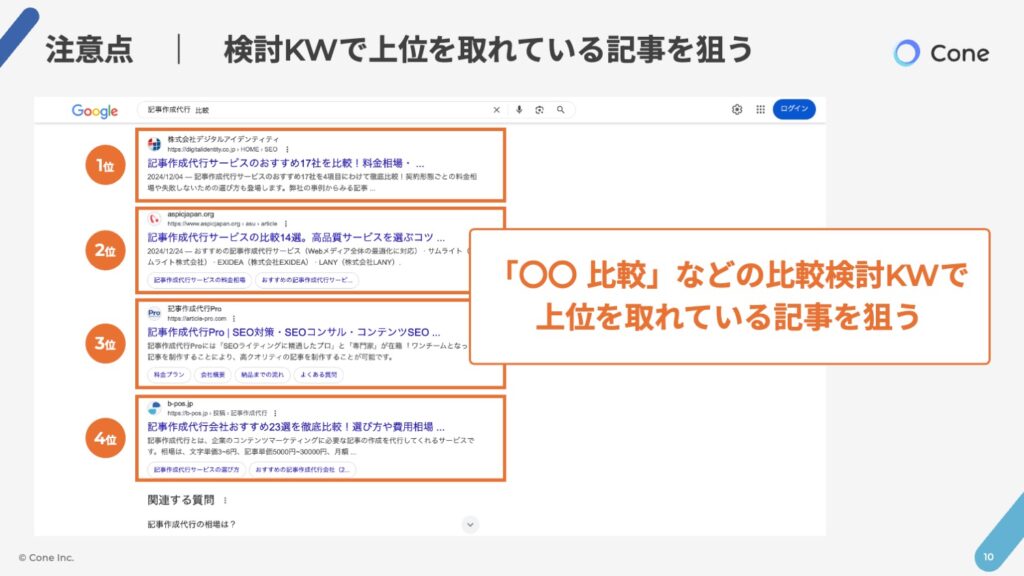

注意点:比較検討キーワードで上位表示されている記事を狙う

いくらサービス比較記事へ掲載してもらえたとしても、その記事への流入数が少なければ意味がありません。「資料作成代行 比較」など、自社のサービスカテゴリが含まれる比較キーワードで上位を取れている記事を洗い出し、掲載してもらえるようにアプローチをしましょう。

事業者のオウンドメディア記事の場合は無料で掲載してもらえることはほとんどですが、比較サイトの場合は基本的に掲載には費用が発生します。 サイト運営元のチェックと掲載条件等は確認をした上で連絡するようにしましょう。

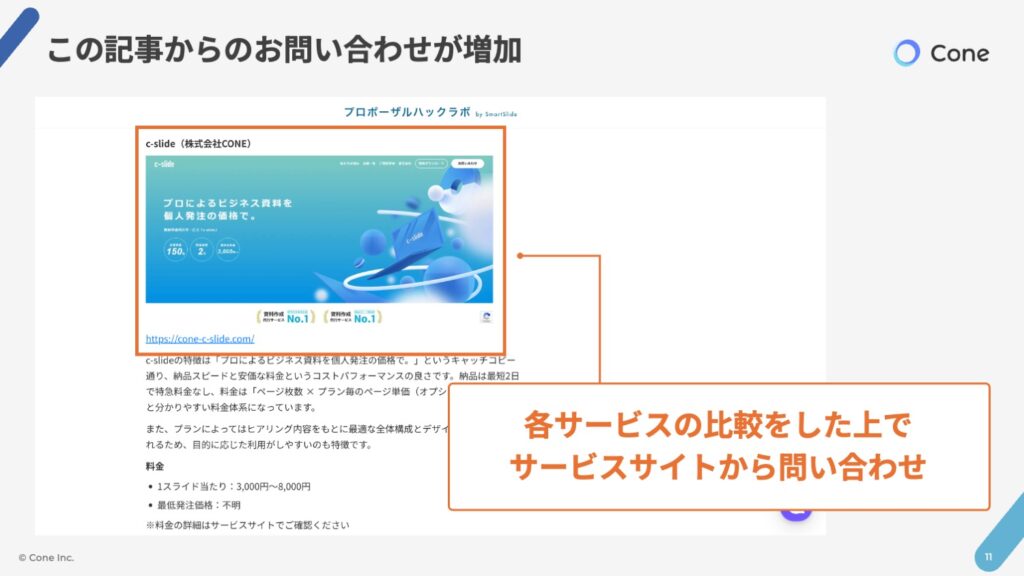

c-slideの場合:「資料作成代行 比較」で上位の比較記事に掲載

弊社は「資料作成代行 比較」という検索キーワードで上位表示されている記事にサービス掲載をしてもらいました。本記事内にはサービスサイトへのリンクを設置してもらっていたので、記事掲載後にサービスサイトへの流入数が増加し、月間で約3~5件程度の問い合わせ獲得に繋がっていました。

STEP 3:導入事例を充実させる

リスティング広告の運用、サービス比較記事への掲載を通して、サービスサイトへの流入を強化した後は、興味・関心を引き上げるために導入事例を充実させましょう。

サイトに訪問した見込み顧客は、「依頼して本当に成果に繋がるのか?」「期待しているアウトプットはでてくるのか?」と疑問を解消するために導入事例を閲覧します。

この時、自社の業界や課題に近しい事例が整備されていなければ、サイトから離脱してしまう可能性が高まるため、以下のステップで導入事例の作成を行いましょう。

- 満足する成果に繋がった支援先をまとめる

- 課題別・業界別・規模別でグルーピング

- 各グループから関係が良好な支援先を選定する

- 各社に取材依頼・実施(現地で写真撮れればベスト)

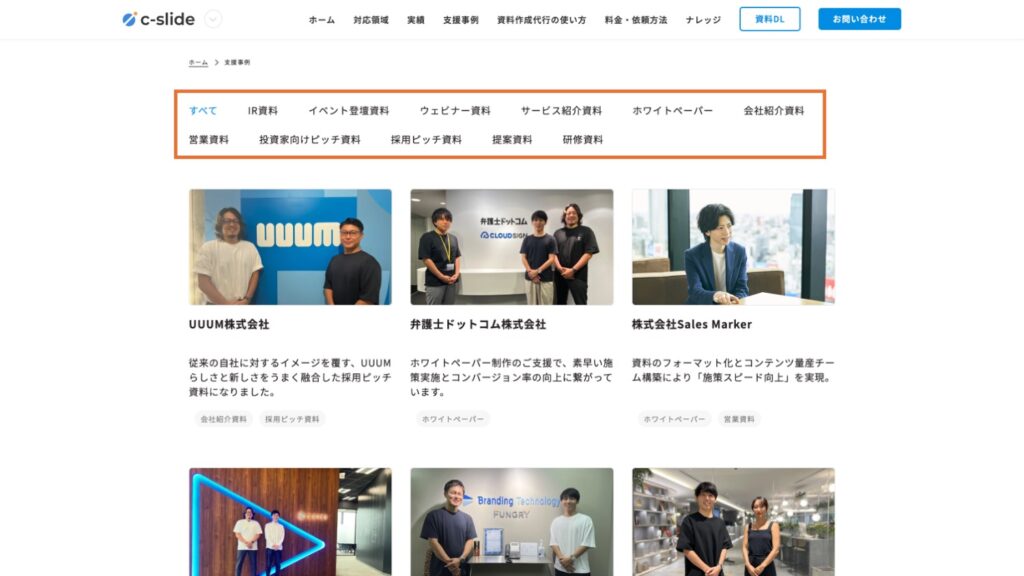

c-slideの場合:資料ジャンルごとに導入事例を整備

資料作成のニーズは、業界ごとに大きく分かれているわけではないため、今までの支援事例を資料ジャンルでグルーピングし、各社に協力依頼の連絡をしていきました。

採用ピッチ資料作成を支援したUUUM株式会社様の事例を公開した際は、月間5件前後だった採用ピッチ資料の問い合わせが約10件程度まで増加しました。

STEP 4:オウンドメディアの運用

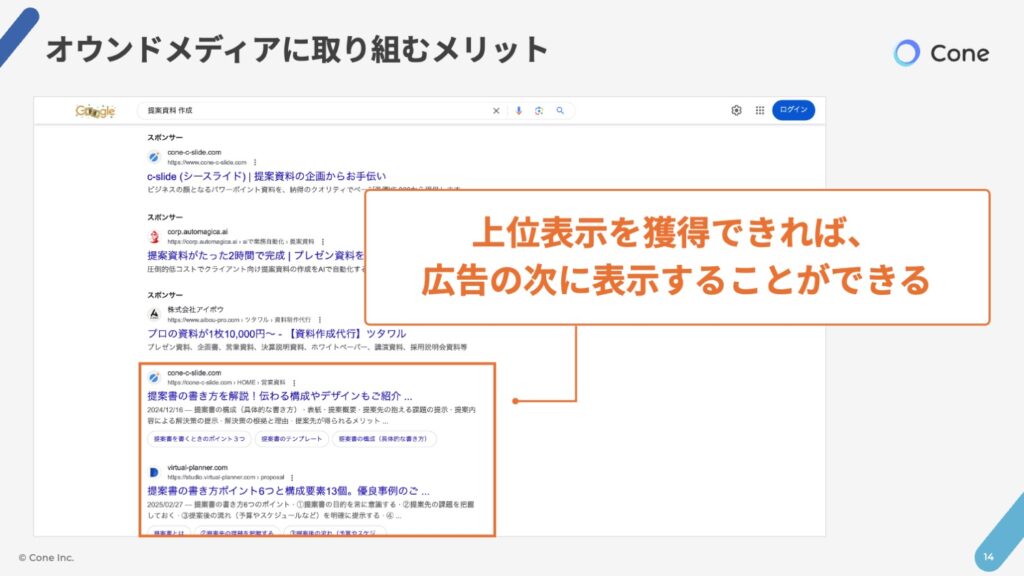

導入事例の拡充まで実施できれば、潜在層までリーチを伸ばすためにオウンドメディアの運用を行いましょう。

オウンドメディアの運用は中長期的な取り組みになるため、”顕在層” ”準顕在層”へのアプローチと並行して進める必要がありますが、運用を通して上位表示を獲得できれば広告以上の価値を得ることもできます。2022年から運用を始めた本メディアは、3年経った今は月間で約20~30件程度のお問い合わせ獲得に繋がっています。

オウンドメディアの立ち上げと運用方法に関しては以下記事内で解説しているので気になる方は読んでみてください。

まとめ

本記事では、実際の事例を交えながらインバウンドマーケティングを成功させる4つのステップについて解説しました。

- インバウンドマーケティングは見込み顧客にきてもらう施策

- 実施時は“どの施策がどの層”に効いているかを考える

- 顕在層に効く施策から順番に実施していく

まずはこのポイントを抑えながら、解説した4つのステップを実施していけば「広告出したのに問い合わせがない」「問い合わせがあるのに商談に繋がらない」という課題を解消できるはずです。

さいごに、当メディアを運営する株式会社ConeはBPOサービス比較サイト「b-pos」というメディアも運営しています。BPOサービス事業者限定にはなりますが、解説した4つのステップすべてをカバーできる包括的なマーケティング支援を行っているので、マーケティングに課題感のあるBPO事業者の方はお気軽にご連絡ください!

⇒ BPOサービス比較サイト「b-pos」へのご相談はこちら